Дежавю: патология или норма? — Санкт-Петербургский государственный университет

А вот учёные с такой теорией в корне не согласны. Они пришли к выводу, что частые дежавю могут указывать на нарушения работы головного мозга. «Диалог» решил разобраться в вопросе и выяснить, что же это: мистика или зреющие проблемы со здоровьем.

За ответом корреспондент «Диалога» обратился к кандидату биологических наук, доценту СПбГУ Екатерине Виноградовой.

Впервые термин «дежа вю» был введён Эмилем Буараком в конце XIX века в книге «Будущее психологических наук». Это слово переводится как «уже пережитое», есть и аналогичные термины: «дежа фе» — уже сделанное, «дежа векю» — уже испытанное (когда человек узнаёт впервые переживаемые ощущения), «дежа раконте» — уже рассказанное.

«Аналогичные термины менее распространёны, чем дежавю, суть которого в том, что увиденное впервые нам кажется знакомым.

Эксперт, ссылаясь на работы российских, американских и чешских учёных, рассказала, что эффект дежавю испытывает на себе большинство людей. Так, в некоторых исследовательских работах говорится о 70% населения земного шара, в других — о 97%. Другими словами, это ощущение свойственно как больным, там и совершенно здоровым. У первых оно встречается чаще обычного — раз или даже несколько раз в неделю.

У здорового человека в основном это происходит на фоне нарушения сна, повышенной тревожности, беспокойства, но иногда такое случается абсолютно спонтанно. Частое появление дежавю может быть симптомом возникновения депрессии, височной эпилепсии или шизофрении.

Доцент СПбГУ Екатерина Виноградова

«Авторы некоторых работ считают, что это может быть ранним критерием для дифференциальной диагностики проявления заболевания. Но, опять же, данная теория не подтверждена. Поскольку такое бывает и у здоровых людей», — говорит кандидат биологических наук.

Она отметила, у тех, кто страдает эпилепсией, чувство пережитого момента сопровождается негативными эмоциями — тревогой, страхом, также это может быть предвестником эпилептического припадка. Если же говорить о человеке, не страдающим заболеваниями головного мозга, то это не психопатология, а некое неврологическое отклонение.

«В основном, дежавю связывают с гиппокампом (это часть лимбической системы головного мозга, отвечает за формирование эмоций и консолидацию памяти — ИА «Диалог»). Когда мы видим что-то знакомое, у нас активируется вещество в префронтальной или средневисочной областях головы. И, грубо говоря, мозг сравнивают то, что находится там с тем, что лежит в гиппокампе. Если совпадение есть, то происходящее действительно было, если нет, то это ложное воспоминание. То есть ощущение пережитого момента возникает в результате нарушения контакта между новой корой и гиппокампом или височной областью. Такое бывает на фоне усталости, потому что ослабевает корковое влияние. А вот эпилептическое дежавю несколько отличается от неэпилептического. Речь о другой характеристике на энцефалограмме. У больных по картинке это состояние похоже на лёгкий вариант эпилептического припадка», — рассказывает Екатерина Виноградова.

У людей с диагнозом «эпилепсия» можно вызвать дежавю искусственным путём.

Это связано с методом лечения: медики вживляют им в мозг электроды, чтобы снизить количество приступов. Их стимулируют определённым образом, и у человека возникает чувство, что он уже переживал тот или иной момент.

Если же брать в расчёт только здоровых, то учёные поделили их на две группы: тех, у кого ощущение «уже пережитого» бывает часто и редко. В первом случае результаты МРТ показали некоторое изменение соотношения серого и белого вещества.

«Об этом говорится в чешской исследовательской работе 2018 года. Получается, что серого вещества в некоторых областях головного мозга меньше, чем при норме. В основном, страдают некоторые отделы гиппокампа», — говорит специалист.

Несмотря на продвижение в изучении дежавю, учёные не останавливаются на достигнутом. Они продолжают развенчивать мифы, связанные с этим явлением, отсеивая религиозную версию о реинкарнации. Сегодня главный вопрос заключается в том, что это всё же — норма или патология? Пока специалисты со всего мира сходятся в одном — речь идёт об ошибке головного мозга, которую можно сравнить со сбоем в компьютерной программе.

Сегодня главный вопрос заключается в том, что это всё же — норма или патология? Пока специалисты со всего мира сходятся в одном — речь идёт об ошибке головного мозга, которую можно сравнить со сбоем в компьютерной программе.

Откуда берется дежавю?

В книге «Психопатология обыденной жизни» он рассказывает о девушке, которая впервые приехала в деревню погостить к своим школьным подругам. «Отправляясь в гости, она знала, что у этих девочек есть тяжелобольной брат, — пишет Фрейд. — Войдя в сад, а затем и в дом, она испытала ощущение, будто уже бывала здесь, — она узнала это место». В этот момент она совершенно забыла о том, что ее собственный брат недавно едва оправился после тяжелой болезни, и о том, что она испытывала безотчетную радость, понимая, что может остаться единственным ребенком в семье.

Похожая ситуация в доме подруг на мгновение «оживила» это вытесненное переживание. Но вместо того, чтобы вспомнить его, пишет Фрейд, «она перенесла «припоминание» на сад и дом, и ей показалось, что она все это видела». «Мои собственные переживания ощущений «дежавю» я могу объяснить сходным образом, — добавляет Фрейд, — воскрешением бессознательного желания улучшить мое положение».

«Мои собственные переживания ощущений «дежавю» я могу объяснить сходным образом, — добавляет Фрейд, — воскрешением бессознательного желания улучшить мое положение».

Иными словами, дежавю — это напоминание о наших тайных фантазиях, сигнал о том, что мы соприкасаемся с чем-то желанным и одновременно запретным. Не зря Фрейд в своих первых работах связывал дежавю с воспоминаниями о материнском лоне — единственном месте, о котором каждый может с уверенностью сказать: «Я там уже был!» Может быть, именно в этом и заключается причина волнующего очарования дежавю?

Ученик Фрейда венгерский психоаналитик Шандор Ференци считал, что речь также может идти и о наших снах: что-то из происходящего в данный момент ассоциативно напоминает нам об этих забытых сюжетах. Создатель аналитической психотерапии Карл Густав Юнг тоже не оставил без внимания этот феномен.

Он вспоминал об испытанном им ощущении во время путешествия по Кении: «На выступе скалы я увидел фигурку человека, опиравшегося на копье. Эта картина из совершенно, казалось бы, чужого мира заворожила меня: я испытал состояние дежавю. Когда-то я был здесь, я хорошо знал эту жизнь! В одно мгновение я словно вернулся в свою прочно забытую молодость: да, этот человек ждал меня здесь последние две тысячи лет». Он объяснил это переживание влиянием коллективного бессознательного — своего рода памяти предков, которой, по его мнению, обладает каждый из нас.

Эта картина из совершенно, казалось бы, чужого мира заворожила меня: я испытал состояние дежавю. Когда-то я был здесь, я хорошо знал эту жизнь! В одно мгновение я словно вернулся в свою прочно забытую молодость: да, этот человек ждал меня здесь последние две тысячи лет». Он объяснил это переживание влиянием коллективного бессознательного — своего рода памяти предков, которой, по его мнению, обладает каждый из нас.

Как наука объясняет эффект дежавю

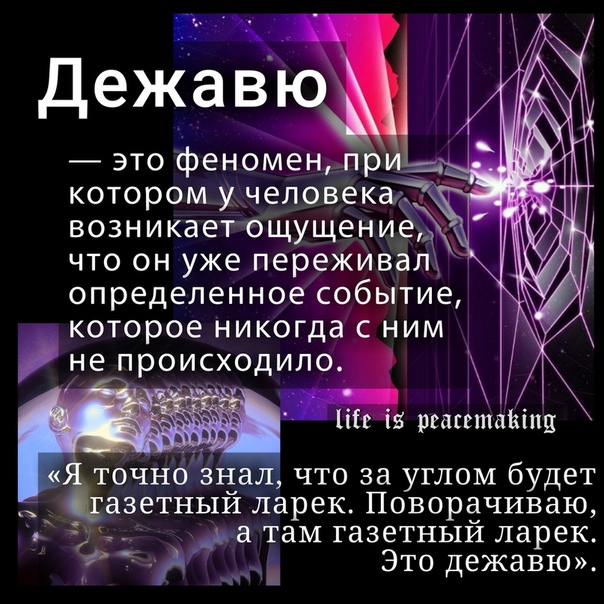

Дежавю (франц.. déjà vu — ‘уже видел’) — это феномен, при котором у человека возникает ощущение, что он уже испытывал определенное событие в прошлом, которое никогда с ним не происходило

Дежавю (франц.. déjà vu — ‘уже видел’) — это

феномен, при котором у человека возникает ощущение, что

он уже испытывал определенное событие в прошлом, которое

никогда с ним не происходило. По оценкам ученых, от 60

до 80% людей испытывали это ощущение, по крайней мере, один раз в

своей жизни. Научным сообществом еще не до конца изучен феномен

дежавю, это объясняется тем, что эффект дежавю возникает под

воздействием определенного стимула, который очень сложно

смоделировать лабораторных условиях. Однако, наука всегда

пыталась найти объяснение этому феномену:

Однако, наука всегда

пыталась найти объяснение этому феномену:

В немецком журнале по психологии в 1878 была выдвинута версия, что возможной причиной эффекта дежавю является обычная усталость.

В 1889 году эта гипотеза была опровергнута Уильямом Х. Бернхэмом. Согласно его исследованию, причина возникновения дежавю заключается в том, что организм провел слишком много времени в состоянии покоя и отдыха. Поэтому наш мозг с легкостью находит соответствия необычным характеристикам новых ситуаций и превращает их в уже знакомые.

В 1884 году некоторые психологи пришли к умозаключению, что причиной эффекта дежавю является так называемый «двойной мозг». Согласно проведенным исследованиям, одно полушарие мозга получает информацию на мгновение раньше другого, порождая ощущение повторения ранее прожитого опыта.

В 1895 году Фредерик Майерс выдвинул допущение, что дежавю случается в тот момент, когда наше подсознание концентрирует информацию быстрее, чем сознание.

Артур Аллин в 1896 году заявил, что дежавю проявляется элементами забытых снов, или возможно в результате кратковременной потери внимания в тот момент, когда мы встречаем новый мысленный образ.

В соответствии с теорией психоанализа, дежавю представляет собой защитный механизм нашего Эго («Я») против Ид («Оно») и Супер-Эго («Сверх Я»), тех составляющих личности, которые стремятся контролировать Эго.

По словам знаменитого швейцарского психиатра Карла Юнга, дежавю — это продукт «коллективного сознания», который репродуцирует фрагменты человеческого опыта и переходит из поколения в поколение.

Сегодня наука продолжает исследовать эффект дежавю и проводить

эксперименты в области нейрофизиологии. Эксперты пришли к выводу,

что больные с височной эпилепсии могут дать ключ к разгадке

дежавю. Полученные результаты свидетельствуют о том, что

дежавю может быть обусловлено аномальной электрической

активностью в головном мозге.

Основная проблема в изучении феномена дежавю в том, что люди

всегда говорят о нем ретроспективно, то есть с оглядкой на

прошлое, в котором невозможно точно визуализировать

фрагменты из нашего подсознания. В 1960-х годах ученые

Джеймс Диз, Генри Родигер и Кэтлин Макдермот нашли способ создать

лабораторный аналог дежавю.

Источники:

https://blog. cognifit.com/ru/дежавю-почему-происходит/

cognifit.com/ru/дежавю-почему-происходит/

https://postnauka.ru/faq/63095

ясновидение или психическое расстройство – Москва 24, 19.11.2014

Случалось ли с вами что-то подобное: внезапно вы начинаете узнавать интерьеры, в которых никогда не были, лица людей, которые видите впервые, или появляется смутное предвидение, что произойдет в следующую минуту, потому что все это с вами уже случалось? Но только вспомнить, когда именно и при каких обстоятельствах эти люди, места и события были в вашей жизни, никак не выходит.

Так дает о себе знать дежавю – одна из самых странных, неуправляемых и неисследованных способностей человека. Телеканал «Москва Доверие» решил разобраться с этим явлением.

Где я это видел?

Многие из нас хотя бы раз в жизни испытывали на себе феномен дежавю. Что это? Элемент ясновидения, напоминания о прошлых жизнях, будущее, которое нам кто-то показывает? Загадочный феномен завораживает исследователей из самых разных областей науки уже много десятков лет. И у каждого из них свой взгляд. Но первой изучать дежавю начала психология.

И у каждого из них свой взгляд. Но первой изучать дежавю начала психология.

В конце XIX века французский психолог Эмиль Буарак в своей работе впервые использовал красивый термин «дежавю», который переводится с французского как «уже виденное». Конечно, люди испытывали дежавю и раньше, но не считали его отдельным феноменом психики.

Современники психолога не придавали значения открытию коллеги, и долгое время дежавю никого не интересовало. Ведь поймать тот момент, когда оно возникает, и тем более научно исследовать его долгое время было просто невозможно.

«Дежавю – это сложно изучаемое явление, феномен, потому что он прежде всего касается мира чувств человека и мира его ощущений. Это то, что мы реально наблюдать не можем. Мы не знаем, как протекает этот процесс внутри человека», — утверждает заведующая кафедрой общей и клинической психологии института им. Дашковой, кандидат психологических наук, доцент Екатерина Мордас.

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», новелла «Наваждение»

Чем менее исследовано явление, тем плотнее оно окутано облаком невероятных предположений и мистических объяснений. И хотя ученые знают о механизмах дежавю немного больше, чем 100 лет назад, этот феномен продолжает вызывать невероятные гипотезы.

И хотя ученые знают о механизмах дежавю немного больше, чем 100 лет назад, этот феномен продолжает вызывать невероятные гипотезы.

К примеру, с точки зрения некоторых исследователей, дежавю – следствие реинкарнации. Нам кажется знакомым то, что мы действительно испытывали или видели, правда, не в этой жизни. Каким бы невероятным это ни казалось, представители разных областей науки в разное время рассматривали эту версию и даже пытались ее обосновать.

«Дело в том, что гипотеза о реинкарнации действительно существует. В каждой жизни остаются какие-то наши локальные мысли, локальное сознание, поэтому мы сегодняшние можем поговорить с нашим локальным сознанием, которое жило в предыдущей жизни. Мы всегда можем обратить свой взор в прошлые жизни, причем не только когда мы были людьми, а когда мы могли быть кем угодно другим», — рассказывает исследователь феномена дежавю Алексей Полянский.

Впервые об этом уверенно заявил швейцарский психолог и философ Карл Густав Юнг. Для достоверности знаменитый ученик Фрейда переименовал реинкарнацию в генетическую память, придав объяснению феномена дежавю научности.

Исследователь был очарован этой притягательной теорией. Дело в том, что однажды он сам испытал очень яркую вспышку дежавю. Ученый рассказывал, как увидел картину XVIII века с изображением врача. Картина ему была не знакома, но он тут же узнал пряжки на ботинках доктора. Юнг настолько подробно мог представить себе эту деталь, что пришел к выводу, что сам когда-то носил эти ботинки. До конца жизни видный ученый верил в реинкарнацию человека и в то, что в прошлой своей жизни он также был врачом.

«Юнг приводит пример в своей книге «Синхронистичность»: одному человеку приснился сон, что где-то на Маурити произошло извержение вулкана, и он во сне пытался дозвониться в Париж правительству, чтобы оно оказало помощь. Проснувшись, он прочитал в газете, что это произошло. Это вообще трудно как-нибудь объяснить, это все из области мифологии, потому что не объясняется», — говорит декан философского факультета РГТУ, доктор философских наук, профессор Валерий Губин.

В теорию Юнга о реинкарнации, которая могла бы объяснить явление дежавю, поверили и наши современники. Среди них Мадонна, Тина Тернер, Киану Ривз, Шон Коннери. Все они не раз испытывали дежавю. По их словам, им казалось невероятно знакомым то, что было создано или происходило сотни лет назад. К примеру, Мадонна уверена, что в прошлой жизни прислуживала последнему маньчжурскому императору.

Среди них Мадонна, Тина Тернер, Киану Ривз, Шон Коннери. Все они не раз испытывали дежавю. По их словам, им казалось невероятно знакомым то, что было создано или происходило сотни лет назад. К примеру, Мадонна уверена, что в прошлой жизни прислуживала последнему маньчжурскому императору.

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», новелла «Наваждение»

К этому заключению певица пришла после посещения императорского дворца в Пекине, где ее охватило ощущение дежавю. А вот Тина Тернер после поездки в страну фараонов объявила, что в одном из прошлых своих воплощений была известной египетской царицей Хатшепсут.

Вселенная бесконечна

Еще одна гипотеза, близкая по сути к идеи реинкарнации и идеи генетической памяти, – гипотеза о цикличном перерождении нашей Вселенной. В соответствии с ней мы все уже не раз проживали какие-то моменты истории и будем продолжать переживать их вновь и вновь.

«Наша Вселенная проживает не один цикл, а несколько циклов. Соответственно, эти циклы могут повторяться либо видоизменяться. Если циклы повторяются, тогда мы можем вспомнить те события, которые были прошлом, – циклы жизни Вселенной. В этом случае феномен «дежавю» может быть рассмотрен как некий знак того, что мы либо повторяем те события прошлого цикла, которые привели нас к тому, что нам пришлось откатиться назад, либо вспоминаем какие-то те события прошлого цикла, которые уже с нами случались. Тогда мы их воспринимаем как само собой разумеющееся», — рассказывает Алексей Полянский.

Если циклы повторяются, тогда мы можем вспомнить те события, которые были прошлом, – циклы жизни Вселенной. В этом случае феномен «дежавю» может быть рассмотрен как некий знак того, что мы либо повторяем те события прошлого цикла, которые привели нас к тому, что нам пришлось откатиться назад, либо вспоминаем какие-то те события прошлого цикла, которые уже с нами случались. Тогда мы их воспринимаем как само собой разумеющееся», — рассказывает Алексей Полянский.

Этой гипотезы придерживаются чаще всего представители парапсихологии – околонаучной дисциплины, которая изучает все, что официальная наука отметает как мистическое и необъяснимое. Материалисты же пытаются дать вспышкам дежавю более логичное объяснение. Зигмунд Фрейд, к примеру, предполагал, что это явление связано с сюжетами забытых снов.

С отцом психоанализа согласны современные исследователи снов и механизмов их запоминания. Дело в том, что чаще всего нам снятся истории и ситуации из нашей повседневной жизни.

«Предположим, такая ситуация: мы работаем над каким-то проектом. Предположим, мы архитекторы и чертим здание на бумаге. Нам нужно сдавать свой проект начальнику. И чем дольше мы работаем, тем больше вероятность того, что нам это приснится. И это действительно нам снится, потому что фактически все, что мы видим внутри сновидений, есть обработка данных, которые были получены нами за какое-то прошедшее время, за сегодняшний день», — утверждает исследователь сновидений Олард Диксон.

Предположим, мы архитекторы и чертим здание на бумаге. Нам нужно сдавать свой проект начальнику. И чем дольше мы работаем, тем больше вероятность того, что нам это приснится. И это действительно нам снится, потому что фактически все, что мы видим внутри сновидений, есть обработка данных, которые были получены нами за какое-то прошедшее время, за сегодняшний день», — утверждает исследователь сновидений Олард Диксон.

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», новелла «Наваждение»

Пока мы спим, наш мозг будет прорабатывать всевозможные варианты будущего, связанные с тем, что нас волнует. Каждый вариант – отдельное сновидение. Проблема лишь в том, что мы редко запоминаем свои сны. Кому-то в память врезаются несколько эпизодов особо яркого сновидения. Другие вообще ничего наутро не могут вспомнить. И уж совсем редко мы помним сюжет сна в деталях.

«Когда мы пробуждаемся и помним об этом сновидении и идем сдавать этот проект, как правило будет все точно так же, как было внутри сновидения. У нас возникает такое ощущение, что нам приснился пророческий сон, или вещий сон. Но это только тогда, когда мы его помним», — рассказывает Олард Диксон.

У нас возникает такое ощущение, что нам приснился пророческий сон, или вещий сон. Но это только тогда, когда мы его помним», — рассказывает Олард Диксон.

Однако некоторые исследователи считают, что, даже если вспомнить сны не получается, их сюжеты хранятся где-то в закоулках нашей памяти и иногда вспыхивают яркими воспоминаниями, которые мы и называем дежавю.

«Поскольку мы не помним, что этот материал нам снился, потому что мы его забыли, возникает такое ощущение, что с нами уже когда-то происходила та же самая ситуация. Человек говорит, отвечает теми же фразами, и помещение, в котором мы находимся, точно такое же — возникает эффект дежавю. Конечно же, не любое проявление дежавю можно объяснить именно с помощью сновидений, но большую часть из них можно объяснить именно так», — говорит Олард Диксон.

Сбой памяти

Гипотеза о забытых сновидениях поддерживается многими исследователями. С точки зрения науки она достаточно реалистична. Но это лишь один из случаев сбоев в работе памяти. Именно к патологиям в ее функционировании ученые часто относят возникновение феномена дежавю.

Именно к патологиям в ее функционировании ученые часто относят возникновение феномена дежавю.

«Механизм памяти, вообще проблема памяти – это очень обширная область, до конца не исследованная, не изученная, хотя многое уже известно. И вот известны некоторые принципиальные моменты, а именно: то, что память бывает кратковременная и долговременная соответственно. Кратковременная память присутствует в виде нервных импульсов и их циркуляции в различных структурах мозга. Но затем, если это какая-то важная информация или часто встречающаяся, она обычно переходит в долговременную память», — руководитель лаборатории возрастной физиологии мозга Научного центра РАМН, доктор биологических наук Виталий Фокин.

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», новелла «Наваждение»

В кратковременной памяти информация хранится от секунды до нескольких минут. Ее объем сильно ограничен – по последним данным, от 7 до 9 элементов, не больше. То есть все, на что мы обращаем внимание, моментально попадает в кратковременную память.

Для наглядности ее можно сравнить с оперативной памятью компьютера, ведь она функционирует примерно так же. В течение всего дня она активно работает, участвуя во множестве мелких процессов, и стирается после отключения. Вся же остальная информация, которой мы пользуемся постоянно в течение жизни, хранится в долговременной памяти.

«Мы хорошо запоминаем только то, что нам нужно, то, что мы всегда повторяем. Вот почему мы так запоминаем наше имя? Потому что мы откликаемся на него, произносим его и так далее. С самого детства. А вот имена наших не очень близких родственников можно даже и забыть, потому что мы редко их видим, они нам редко актуальны», — говорит Виталий Фокин.

Представьте такую ситуацию: вы отправляетесь на экскурсию по Марсовому полю в Санкт-Петербурге. Кратковременная память начинает обрабатывать окружающие вас элементы и эмоции. Часть из них останется в долговременной памяти, например, кованая решетка ограды, свободное пространство, дождливая погода, меланхоличное настроение и яркий зонтик прохожего.

Через несколько лет вы отправляетесь в Париж впервые в жизни. При посещении Монмартра вас охватывает дежавю. Вы почти уверены, что здесь уже бывали. На самом деле это не так. Просто вы увидели те самые элементы, которые встречались вам на Марсовом поле. В городе влюбленных льет дождь, а мимо только что пробежала мадемуазель с ярким зонтиком. И вуа-ля: ваш мозг сложил узнанные элементы в знакомую картинку, и вы стоите, пораженные ярчайшей вспышкой дежавю.

Согласно последним исследованиям, за передачу информации из кратковременной памяти в долговременную отвечает гиппокамп – небольшой участок головного мозга, назначение и зоны ответственности которого были открыты учеными совсем недавно.

Раньше считалось, что он отвечает только за обоняние. Но сегодня известно, что еще и за ориентацию в пространстве, эмоции человека и закрепление воспоминания. Мы почти никогда не обращаем внимания на то, каким образом запоминается та или иная информация.

И уж точно мало кто из нас представляет, насколько сложный процесс происходит в нашем мозге ежесекундно при восприятии и запоминании чего-то нового и сравнении его с уже существующим в долговременной памяти. Именно сбой между сравнением нового из кратковременной памяти с уже виденным из долговременной может привести к возникновению дежавю.

Именно сбой между сравнением нового из кратковременной памяти с уже виденным из долговременной может привести к возникновению дежавю.

«Для того чтобы она перешла в долговременную память, ее нужно записать на некотором материальном носителе (так же, как это и делается, например, в компьютере). И вот в качестве материального носителя выступает белок, который находится внутри клетки, внутри нейронов», — рассказывает Виталий Фокин.

Этот белок ученые называют белком «арк» или белком памяти. Именно он заставляет нашу память работать правильно, отвечает за то, чтобы мозг не перегревался и не давал сбоев во время запоминания чего-то нового. Если же белок синтезируется в недостаточном количестве, мозг хуже и медленнее обрабатывает новую информацию, а иногда может и ошибаться, принимая что-то новое за уже когда-то виденное.

Травма головы

Еще одной причиной, которая, по мнению медиков, может вызывать дежавю – травма одного из полушарий мозга.

«Два наших известных ученых (фамилии Доброхотова и Брагина) показали такую интересную вещь: в левом полушарии у человека хранится память, и человек воспринимает ситуацию, которая происходит сейчас и будет происходить в некотором будущем, а в правом полушарии находится информация, которая связана с прошлым. И поэтому при разных поражениях мозга выпадает либо восприятие настоящего, либо некоторые моменты прошлого», — говорит Фокин.

И поэтому при разных поражениях мозга выпадает либо восприятие настоящего, либо некоторые моменты прошлого», — говорит Фокин.

Чтобы одно из полушарий мозга дало сбой, совершенно не обязательно его как-то физически травмировать. Достаточно сильной стрессовой ситуации, и вот уже наш бортовой компьютер начинает путать новое с уже виденным.

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», новелла «Наваждение»

«Помните, мы с вами уже говорили, что именно в правом полушарии находятся воспоминания прошлого? Теперь что происходит при стрессе? Тормозится левое полушарие, которое воспринимает актуальную информацию, и активным становится правое полушарие. Теперь давайте представим себе какой-нибудь сильный стресс и на какое-то мгновение у него в силу того, что правое полушарие становится очень активным, человек воспринимает настоящее как прошлое. Потом все это проходит, явление тоже исчезает. Но это один из возможных механизмов дежавю — восприятие актуального как восприятие прошлого», — утверждает Виталий Фокин.

Такие неполадки в работе мозга при стрессе могут случиться с каждым. Ученые выделяют два особо активных периода, когда люди чаще всего испытывают такие скачки памяти: подростковый (15-19 лет) и средний возраст (30-35 лет).

Многие исследователи воспринимают дежавю именно как реакцию организма на стресс и не видят в этом явлении ничего страшного. Но только не психиатры. С их точки зрения дежавю – предвестник серьезных психических проблем.

«Дело в том, что некоторые исследователи, клиницисты считают дежавю патологией памяти. Но есть большая часть исследователей, которые считают, что к феноменологии памяти, к дисмнестическим нарушениям дежавю отношения не имеет. Это феномен, который скорее ближе дереализации, деперсонализации, с которым мы тоже часто имеем дело и которые тоже возникают при патологии височных отделов мозга, при эпилепсии, в частности, иногда при шизофрении и так далее и тому подобное», — рассказывает руководитель отдела экзогенно-органических расстройств и эпилепсии Московского НИИ психиатрии Владимир Калинин.

Долгое время изучение феномена тормозилось, потому что ученые были уверены: вызвать дежавю в лабораторных условиях невозможно. Пока в 1955 году канадский нейрохирург Уайлдер Пенфилд не совершил прорыв в этой области.

Как и большинство революционных открытий, оно произошло случайно. Пенфилд посвятил большую часть своей научной деятельности эпилепсии, и именно за изучением своих пациентов ученому впервые в истории удалось вызвать дежавю искусственным образом.

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», новелла «Наваждение»

«Он оперировал как раз больных с эпилепсией и стимулировал области мозга небольшими электрическими разрядами. И в некоторых случаях пациенты говорили о том, какие картинки они видят перед собой», — говорит Виталий Фокин.

Многие пациенты Пенфилда после подобной стимуляции рассказывали о пережитых в эти моменты случаях дежавю. С тех пор психиатры рассматривают этот феномен как патологию.

«По литературным данным, дежавю испытывает от 30 до 96% населения. Но здесь надо учитывать, насколько здоровым было население, не страдало ли это население той или иной неврологической или психической патологией. На мой взгляд, этот уровень несколько завышен. Конечно, мы в своей работе видим это более часто, но мы работаем с больными людьми. В клинике нервных и психических заболеваний это действительно довольно частый феномен. Хотя полагают, что и здоровое население может испытывать подобное переживание», — считает Владимир Калинин.

Но здесь надо учитывать, насколько здоровым было население, не страдало ли это население той или иной неврологической или психической патологией. На мой взгляд, этот уровень несколько завышен. Конечно, мы в своей работе видим это более часто, но мы работаем с больными людьми. В клинике нервных и психических заболеваний это действительно довольно частый феномен. Хотя полагают, что и здоровое население может испытывать подобное переживание», — считает Владимир Калинин.

Обычная патология

Оказывается, этот необычный феномен, который так интригует каждого, кто его пережил, с точки зрения медиков не что иное, как серьезный симптом, который можно исследовать. К такому заключению пришел еще Аристотель. Древнегреческий философ был уверен, что никакая другая причина, кроме зарождающейся душевной болезни, дежавю не объясняет.

После экспериментов Пенфилда эту версию приняли большинство психиатров во всем мире. Увы, как бы нам ни хотелось приписать себе способности ясновидения или сверхчувствительную интуицию, психиатры утверждают: повторяющиеся дежавю говорят лишь о психической патологии и ни о чем другом.

«Здесь легко, казалось бы, именно объяснить его с точки зрения какого-то озарения, предвосхищения событий, пророчества. Но это, согласитесь, не научное объяснение. Дежавю – это всегда признак очень такой подозрительный в плане патологии нервно-психической. Это признак, который, в частности, может быть при особых формах, припарциальной эпилепсии, которой подлежит контролю этих больных. Субъектов с такой симптоматикой, безусловно, надо обследовать более подробно, применять дополнительные методы исследования, чтобы выявить или исключить соответствующую патологию», — утверждает Владимир Калинин.

Психиатров тревожит и то, что дежавю сопровождается явлениями, которые возникают при других серьезных психических расстройствах. Мы словно теряем связь с окружающей нас действительностью и не можем отличить явь от игр разума. Правда, в случаях с дежавю длится это всего несколько секунд.

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», новелла «Наваждение»

«Когда мы наблюдаем внешний мир, окружающую среду, мы часто не осознаем, насколько она нам кажется естественной, обычной. При дереализации у субъектов возникает ощущение неестественности, необычности нереальности ситуации. Мир как бы утрачивает свою привычную, естественную, реальную окраску, значение, и сам субъект (больной) это осознает. Это вот есть дереализация. Обычно говорят, что вот нет такого чувства телесности в окружающих красках. Больные разграничивают краски, идентифицируют те или иные цвета, но они как бы поблекли, и больные сами говорят, что уже нет уверенности, нет ощущения реальности происходящего. В этой связи дежавю очень близок к дереализации и к дереализационным расстройствам», — рассказывает Калинин.

При дереализации у субъектов возникает ощущение неестественности, необычности нереальности ситуации. Мир как бы утрачивает свою привычную, естественную, реальную окраску, значение, и сам субъект (больной) это осознает. Это вот есть дереализация. Обычно говорят, что вот нет такого чувства телесности в окружающих красках. Больные разграничивают краски, идентифицируют те или иные цвета, но они как бы поблекли, и больные сами говорят, что уже нет уверенности, нет ощущения реальности происходящего. В этой связи дежавю очень близок к дереализации и к дереализационным расстройствам», — рассказывает Калинин.

Казалось бы, медики рассуждают вполне логично, а их предположения по большей части экспериментально подтверждены. Но, несмотря на это, психиатры признают, что мы еще очень многого не знаем о дежавю и точно ответить на вопрос: «Что же это такое и о чем говорит?» пока нельзя.

«В этом-то, наверное, и вся проблема, что дежавю остается недостаточно изученным феноменом в силу трудности объективизации этого явления. В других разделах медицины все проще: артериальное давление можно измерить, уровень сахара тоже можно измерить. Можно измерить частоту сердечных сокращений. Это будут объективные методы. Мы имеем в лучшем случае электроэнцефалографию, но прямых корреляций между электроэнцефалографической кривой (биоэлектрической активностью) и психическими феноменами прямых причинно-следственных корреляций нет. Проблема в этом», — говорит Владимир Калинин.

В других разделах медицины все проще: артериальное давление можно измерить, уровень сахара тоже можно измерить. Можно измерить частоту сердечных сокращений. Это будут объективные методы. Мы имеем в лучшем случае электроэнцефалографию, но прямых корреляций между электроэнцефалографической кривой (биоэлектрической активностью) и психическими феноменами прямых причинно-следственных корреляций нет. Проблема в этом», — говорит Владимир Калинин.

Философия дежавю

Иначе феномен дежавю видят представители другой научной области – философии. С их точки зрения, дежавю не только не патология, а даже наоборот, проявление пытливого творческого ума человека.

«Я думаю, что здесь есть и глубокие метафизические аспекты. Это очень интересное явление, которое тесно связано с творческой работой сознания», — рассказывает Валерий Губин.

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», новелла «Наваждение»

Философы уверены: потому всех нас так и интригует это загадочное явление, что оно с одной стороны окутано тайной и будто приоткрывает завесу в мир чего-то неизведанного, необъяснимого, а с другой – посещает практически каждого из нас. И в эти моменты мы становимся особенными, наделенными какими-то сверхъестественными способностями. Особенно подробно феномен дежавю изучал французский философ Анри Бергсон.

И в эти моменты мы становимся особенными, наделенными какими-то сверхъестественными способностями. Особенно подробно феномен дежавю изучал французский философ Анри Бергсон.

«Бергсон говорил так, что: откуда появляется дежавю? Наше сознание – непрерывный поток. Непрерывный. Ни на секунду не останавливающийся. Допустим (он приводит пример), вы слушаете поэта, читающего свое стихотворение, и находитесь в напряженном внимании. Но стоит вам чуть-чуть ослабить внимание, остановиться, и распадается эта связь, ткань этого стихотворения. Вы слышите просто: «бу-бу-бубу-бу-бу». И больше ничего. Никогда не останавливается сознание, но все-таки бывают моменты, очень странные моменты (может, ничего странного в этом и нет), когда я впервые открываю какой-то вид…передо мной открывается вид прекрасный…с горы я смотрю…на эту долину, ландшафты, то сознание как бы вот останавливается на секунду, на 2 секунды. Может, на несколько секунд останавливается, и я стою в недоумении: то ли мне это чудится, то ли нет. И в это время возникает дежавю, потому что моя память настигает мое настоящее переживание. Так бы она его не достигло. А тут я остановился, стою, и моя память настигает меня, и мне кажется, что я это все уже видел», — объясняет Валерий Губин.

И в это время возникает дежавю, потому что моя память настигает мое настоящее переживание. Так бы она его не достигло. А тут я остановился, стою, и моя память настигает меня, и мне кажется, что я это все уже видел», — объясняет Валерий Губин.

Правда, философия изучает в основном те случаи дежавю, которые касаются каких-то вечных ценностей: непреходящей красоты природы, чего-то вечного, что можно созерцать и что всегда хочется запечатлеть в памяти, на холсте, в стихах или танце.

«Мне представляется, что на самом деле оно все время присутствует — у каждого человека в каждом взгляде, в каждом восприятии. Но оно настолько быстро, моментально проходит, что мы не успеваем его замечать. А иногда оно затягивается. Похожим образом Бергсон говорит: «Я вызвал явление, стою – передо мной ландшафт, и мое сознание застывает». И тут его настигает память. То есть дежавю – это не то, что сейчас пришло и исчезло. Дежавю оперирует к тому, что было всегда.

Оно остановилось – и это непроходящее состояние может длиться довольно долго. Но в обычном состоянии оно исчезает сразу — 2-3 секунды, когда нам мерещится что-то, что уже было, и тут же проходит», — утверждает Валерий Губин.

Но в обычном состоянии оно исчезает сразу — 2-3 секунды, когда нам мерещится что-то, что уже было, и тут же проходит», — утверждает Валерий Губин.

Петля времени

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», новелла «Наваждение»

Для объяснения более приземленных будничных случаев возникновения дежавю у философов есть еще одна гипотеза, которая связана с нашим восприятием течения времени. Мы привыкли думать, что время линейно. То, что прошло, уже в прошлом. То, что происходит сейчас, – настоящее, а то, что будет, – в будущем. Но это не совсем так. Практически любое событие может одновременно быть и в прошлом, и в настоящем, и в будущем.

«Когда я что-то говорю, то то, что я уже сказал, и это отзвучавшее каким-то образом все равно звучит в вашей голове. А то, что я хочу сказать, вы уже как будто знаете. Так же, как когда я слушаю музыку, то ноты, которые должны звучать, каким-то образом уже звучат, я их чувствую, а те, что отзвучали – как эхо в моей голове еще звучат. Получается, что мы слышим мелодию. Это говорит о том, что никогда не бывает восприятия настоящего в чистом виде, а всегда оно связано с прошлым и с будущим», — рассказывает Губин.

Получается, что мы слышим мелодию. Это говорит о том, что никогда не бывает восприятия настоящего в чистом виде, а всегда оно связано с прошлым и с будущим», — рассказывает Губин.

Каким бы странным и непривычным ни казалось такое объяснение, гипотеза о сбое восприятия течения времени – одна из самых популярных среди исследователей феномена дежавю. Попытки приоткрыть завесу тайны предпринимают представители такой точной науки, как физика.

С точки зрения некоторых из них, настоящее, прошлое и будущее существуют не линейно, как мы привыкли об этом думать, а одновременно, то есть время многослойно. И так же реально, как и пространство.

К примеру, вы находитесь перед экраном телевизора. Но это не значит, что Париж, дно Атлантического океана или поверхность Марса перестают существовать, хотя мы не можем увидеть их мгновенно, невооруженным взглядом. Что-то похожее происходит и со временем. Мы живем здесь и сейчас, но одновременно в прошлом и будущем. И все события, которые произошли или произойдут в этих временных измерениях.

Последователи этой концепции считают, что дежавю возникает в результате сбоя 4-го измерения, времени: случайно считывается не предназначенная для нас информация о ближайшем будущем. По другой версии, мы живем в одной из сотен возможных реальностей.

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», новелла «Наваждение»

Каждую секунду, делая тот или иной выбор, мы порождаем очередную реальность. Скажем, если вы решили сегодня надеть красный пиджак, то попадаете именно в ту реальность, в которой проживете этот день в красном пиджаке, а не в сером плаще, например.

«Наше будущее – оно не одно, оно многовероятно. То есть существуют вероятности будущего, которые каждую секунду рождаются в неограниченных количествах. И существуют те линии будущего, которые наиболее приемлемы для нас сегодняшних, но параллельно, рядом с ними проистекают следующие линии, которые могут нести в себе какие-то изменения, то есть элементы того, что мы можем предпринять, если мы изменимся, если мы захотим измениться. Соответственно, когда некоторые линии будущего сливаются в одну точку, может возникать наложение линий будущего друг на друга, и вследствие этого мы можем это почувствовать», — утверждает Алексей Полянский.

Соответственно, когда некоторые линии будущего сливаются в одну точку, может возникать наложение линий будущего друг на друга, и вследствие этого мы можем это почувствовать», — утверждает Алексей Полянский.

То, что в работах физиков звучит, как законченная теория, основанная на взаимодействии квантовых частиц, в объяснении парапсихологов приобретает более размытое очертание. С их точки зрения, дежавю рождается, когда несколько вероятных реальностей вдруг пересекаются в одной точке.

Скажем, вы могли сегодня надеть красный пиджак и отправиться за хлебом, встретив по дороге черного кота, который перебежал вам дорогу, когда вы направлялись к автомобилю. Или вы надели серый плащ и отправились к другу на чай, то есть попали в иную альтернативную реальность.

Но в момент, когда вы шли к автомобилю, дорогу вам все же перебежал черный кот. Линии двух вероятных реальностей на несколько секунд пересеклись в этой точке, и ваше сознание озарилось вспышкой дежавю.

Метод гипноза

Сегодня к изучению дежавю подключились и гипнологи. Несколько лет назад аспирант Британского института психологических наук университета Лидса воссоздал дежавю в лаборатории. На этот раз ученые использовали не электростимуляцию мозга, а гипноз.

Несколько лет назад аспирант Британского института психологических наук университета Лидса воссоздал дежавю в лаборатории. На этот раз ученые использовали не электростимуляцию мозга, а гипноз.

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», новелла «Наваждение»

Волонтерам показали 24 слова. Затем испытуемых ввели в транс. Под гипнозом им внушили, что, когда они увидят слова, помещенные в красную рамку, они решат, что слова эти они уже где-то видели, но где и когда конкретно – вспомнить не смогут. Проще говоря, у них должен возникнуть эффект дежавю. Если же им покажут слова в зеленых рамках, они их воспримут как те самые, которые увидели перед началом эксперимента.

Невероятно, но эксперимент прошел успешно. Испытуемые действительно испытывали дежавю при виде слов в красных рамках. А раз ученые смогли воссоздать дежавю в лаборатории, значит, дело за малым: изучить его механизмы и последствия для здорового организма.

Пока ученые изучают дежавю с помощью гипноза, мечтатели о мире науки парапсихологи пытаются объяснить его воздействием гипноза.

«Если, допустим, мы решаем какую-то задачу и подошли близко к ее решению, кому-то это может не понравиться. Соответственно, человек, обладающий возможностью вмешаться в дела человека, может задать вектор направления движения человека таким образом, чтобы он изменил свои действия в ту сторону, которая будет далека от решения этой задачи, которой человек нашел выход. Соответственно, человек попадает в определенный вектор, по которому он начинает идти. Не может ничего сделать, просто он совершает необходимые действия, которые его приводят к тому, что он уходит от поставленной задачи», — говорит Алексей Полянский.

Проще говоря, человек подвергается гипнозу и автоматически подсознательно следует внушению, сделанному во время сеанса. Своеобразной картинкой результата события, которого нужно достичь, уже заложено в его подсознании гипнологом.

Когда это происходит, возникает феномен дежавю. Ситуация, заложенная под гипнозом, совпала с реальностью. Конечно, такое объяснение вряд ли удовлетворит представителей официальной науки, зато очень понравится поклонникам мистики, эзотерики и теории заговоров.

«Я не гипнолог, не психотерапевт, поэтому мне трудно судить. Я смотрю на феноменологию дежавю с таких материалистических более, физиологических позиций. Вот скажем, работа Пенфилда – тут уже классика. Тут никаких сомнений нет, что феномен имеет вполне материальный субстрат, воздействуя на который, мы можем его получить. В отношении гипноза – тут много таких спекуляций, и поэтому я не берусь судить о том, насколько правомерно объяснение и изучение этого феномена с позиции именно гипноза. Дело в том, что гипноз — это особое состояние, которое пока до конца еще не понято исследователями. Поэтому объяснять что-то неизвестное через другое неизвестное, согласитесь, это не совсем верно», — считает Владимир Калинин.

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», новелла «Наваждение»

Пока общепринятого объяснения феномену дежавю все еще нет. А многие и вовсе отказываются в него верить. Часто они объясняют дежавю обычной забывчивостью. Представьте: в квартире друзей вы рассматриваете их семейные фотографии. Через год вас при новом знакомстве посещает дежавю, но на самом деле никакой мистики тут нет: вы действительно видели этого человека тогда, мельком, на фотографиях в гостях у друзей.

Через год вас при новом знакомстве посещает дежавю, но на самом деле никакой мистики тут нет: вы действительно видели этого человека тогда, мельком, на фотографиях в гостях у друзей.

«Есть такое явление – фрагментация памяти, когда то или иное лицо или какое-то событие отключено от фона, то есть само явление знакомо, а фон, на котором оно происходило, не знаком. Тогда действительно, если вы видите человека, вы понимаете, что вы его знаете, но контекста, в котором вы его знаете, вы не помните. Это тоже можно интерпретировать, как явление дежавю», — рассказывает Виталий Фокин.

Несколько лет назад в интернете обсуждался любопытный случай: житель США описывал очень яркое дежавю во время семейной экскурсии в форт Ларами – очень важный для американской истории архитектурный памятник. Мужчина готов был поклясться, что никогда раньше там не бывал.

Однако ощущение дежавю не покидало его: он предсказывал расположение дверей и внутренних помещений форта, еще не войдя в него. К финалу экскурсии мужчина был практически уверен в своих внезапно открывшихся сверхъестественных способностях.

Но его карьере ясновидца все же не суждено было сбыться. Загадку странного поведения главы семейства раскрыло случайное посещение сувенирного магазина форта Ларами. Здесь герой истории увидел книгу, которую прочел несколько лет назад, о событиях, которые происходили в этом самом форте.

Автор потратил немало времени, детально описывая интерьеры и окрестности, а читатель, видимо, обладал завидной памятью и отличным пространственным воображением. Не зайди он в этот магазин, одним человеком со сверхспособностями на земле стало бы больше, а ученые ломали бы голову над разгадкой внезапно посетившего его озарения. Мы просто забываем, что что-то видели, слышали или читали.

«Это имеет смысл. В принципе, вот такое объяснение было предложено в свое время англоязычным исследователем Эдвардом Титченером, который считал, что при феномене дежавю когда-то имело место неосознанное подсознательное неполное восприятие объекта или ситуации. При этом полной целостной картины в мозгу не возникло.

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», новелла «Наваждение»

Но мозг зафиксировал вот этот фрагментарный участок. И потом, спустя какое-то время, когда субъект попадает в аналогичную ситуацию, происходит именно феномен дежавю, потому что оживляются застарелые следы событий. Но эта точка зрения имеет право быть, она вполне материалистична», — говорит Владимир Калинин.

Многогранность феномена

Феномен дежавю притягателен не только тем, что дает нам надежду на присутствие в нашей размеренной жизни чего-то мистического, необъяснимого. Он интересен своей многогранностью.

«Полагаю, что дежавю — это сбой функционирования определенной области мозга, потому что все равно здесь сознание. Оно работает в условиях, когда функционирует хорошо мозг. И если мы обратимся к элементарным определениям, что есть психика, то психика – это свойство высокоорганизованной материи мозга отражать объективную реальность посредством ощущения, восприятия, памяти и прочего, прочего. И эмоциональных процессов в целом. Тут получается, что происходит сбой в связи. А с другой стороны, наверное, бессознательное тоже имеет место быть, поскольку оно безгранично, неуправляемо, удивительно по своей природе, как и сам этот феномен», — утверждает Екатерина Модрас.

И эмоциональных процессов в целом. Тут получается, что происходит сбой в связи. А с другой стороны, наверное, бессознательное тоже имеет место быть, поскольку оно безгранично, неуправляемо, удивительно по своей природе, как и сам этот феномен», — утверждает Екатерина Модрас.

Хотя во многом исследователи феномена расходятся, в одном они солидарны: дежавю – это не случайность, это повод остановиться и задуматься. Медики констатируют чрезвычайную стрессовую ситуацию, а то и вовсе психическую патологию.

«В принципе, если не патология, то предпатология или, скажем, какая-то скрытая нераспознанная аномалия. Потому что феномен дежавю связывают с патологией гиппокампальных структур. Гиппокамп очень уязвим к стрессовым воздействиям в том плане, что в процессе длительных стрессовых ситуаций (неважно, каких, будь то депрессия, длительное тревожное состояние, напряженная психическая деятельность) возникает повышенный уровень карцезола (так называемый гиперкарцезол – гормон коры надпочечников). И гиперкарцезолимея повреждает гиппокамп, объем, масса гиппокампа снижается. За счет этого могут возникать и феномены типа дежавю», — объясняет Владимир Калинин.

И гиперкарцезолимея повреждает гиппокамп, объем, масса гиппокампа снижается. За счет этого могут возникать и феномены типа дежавю», — объясняет Владимир Калинин.

Парапсихологи и психоаналитики советуют погрузиться в сам анализ и понять, тем ли путем мы следуем.

«Феномен дежавю не совсем прост. Дело в том, что он еще до конца не объяснен. Он сложен. И в будущем предстоит его изучать и изучать. Но уже сегодня можно сказать следующее: что все, что связано с этим феноменом, очень важно для каждого человека. Когда этот феномен происходит – стоит на это обратить внимание. Этот феномен говорит о том, что случился какой-то знак, какое-то событие в жизни человека очень важное. Человек должен задуматься об этом, посмотреть в свое прошлое, посмотреть в свое настоящее и в свое будущее с целью разобраться, почему с ним произошло это событие. Обратить на это внимание и очень хорошо подумать о том, как ему предстоит дальше жить, как он жил до этого и что с ним происходит сейчас», — считает Алексей Полянский.

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», новелла «Наваждение»

Философы настаивают в эти моменты обращаться к своему творческому началу и немедленно творить.

«На самом деле, если глубже заняться этим феноменом, то это не просто какие-то сумасшествия, всплески сознания, а это условие вообще функционирования сознания, условия всякого творчества. Видеть мир остановившимся, существующим всегда и обозначает творить — одно из условий, причин какого-то творческого озарения», — говорит Валерий Губин.

По всей видимости, самые серьезные открытия в области изучения загадочного феномена дежавю еще впереди. По крайней мере, ученые всего мира и всех областей науки уверяют, что их исследования в самом разгаре.

Откуда берется дежавю? — Телеканал «Наука»

Отвечает кандидат психологических наук Валерия Александровна Гершкович, лектор культурно-просветительского проекта «Архэ».

Дежавю (фр. déjà vu, «уже виденное») — это внезапное непроизвольное чувство, что некоторое событие, которое вы сейчас переживаете, уже было пережито вами ранее. Например, вам кажется, что вы уже заходили в этот дом или слышали этот разговор, даже когда на самом деле понимаете, что такого просто не могло быть. Иногда это переживание сопровождается чувством, что вы знаете, что будет происходить дальше. Дежавю — это такой феномен, при котором человек ярко переживает чувство знакомости ситуации, при этом рационально зная, что это не так.

déjà vu, «уже виденное») — это внезапное непроизвольное чувство, что некоторое событие, которое вы сейчас переживаете, уже было пережито вами ранее. Например, вам кажется, что вы уже заходили в этот дом или слышали этот разговор, даже когда на самом деле понимаете, что такого просто не могло быть. Иногда это переживание сопровождается чувством, что вы знаете, что будет происходить дальше. Дежавю — это такой феномен, при котором человек ярко переживает чувство знакомости ситуации, при этом рационально зная, что это не так.

Существует довольно много разных гипотез, которые пытаются объяснить причину возникновения дежавю. В общем виде именно психологические гипотезы можно разделить на две группы.

Дежавю — это феномен восприятия

Согласно этому подходу дежавю происходит вследствие того, что человек как бы дважды обрабатывает поступающую сенсорную информацию в быстрой последовательности. Первый раз — быстро, в условиях неполного внимания, часто обрывочно. Второй раз поступающая информация кажется неожиданно знакомой, потому что связывается с той информацией, которая только что поступила. Этот подход во многом опирается на гипотезу возникновения чувства знакомости, которая была проверена в исследованиях Джакоби и Уитлси (1989). Исследователи на первом этапе дали испытуемым задание запомнить список слов. На втором этапе они предъявляли слова для узнавания, добавив также и новые слова. Испытуемые должны были отвечать, «было» или «не было» данное слово на первом этапе. Перед каждым словом, которое предъявлялось для узнавания, исследователи на подпороговом уровне (то есть без возможности осознания) предъявляли либо то же самое слово (идентичное), либо неидентичное, либо вообще ничего не предъявляли. Оказалось, что, если новое слово предъявить дважды — сначала на подпороговом уровне, а потом сразу на уровне осознания, —испытуемые ошибочно считают, что оно ранее ими запоминалось на первом этапе. Авторы предполагали, что ускорение обработки информации, вызванное подпороговым предъявлением стимула, спровоцировало возникновение чувства знакомости, которое человек ошибочно приписал тому, что он уже сталкивался с этим словом ранее.

Второй раз поступающая информация кажется неожиданно знакомой, потому что связывается с той информацией, которая только что поступила. Этот подход во многом опирается на гипотезу возникновения чувства знакомости, которая была проверена в исследованиях Джакоби и Уитлси (1989). Исследователи на первом этапе дали испытуемым задание запомнить список слов. На втором этапе они предъявляли слова для узнавания, добавив также и новые слова. Испытуемые должны были отвечать, «было» или «не было» данное слово на первом этапе. Перед каждым словом, которое предъявлялось для узнавания, исследователи на подпороговом уровне (то есть без возможности осознания) предъявляли либо то же самое слово (идентичное), либо неидентичное, либо вообще ничего не предъявляли. Оказалось, что, если новое слово предъявить дважды — сначала на подпороговом уровне, а потом сразу на уровне осознания, —испытуемые ошибочно считают, что оно ранее ими запоминалось на первом этапе. Авторы предполагали, что ускорение обработки информации, вызванное подпороговым предъявлением стимула, спровоцировало возникновение чувства знакомости, которое человек ошибочно приписал тому, что он уже сталкивался с этим словом ранее.

Дежавю — это феномен памяти

В рамках этого подхода предполагается, что какой-то аспект ситуации на самом деле является знакомым, хранится в памяти, но источник этой знакомости забыт, то есть не осталось информации о том, где, как и когда случилось событие. Такое объяснение восходит к выделению Э. Тульвингом двух отдельных подсистем памяти: семантической (в ней хранятся обобщенные знания о мире) и эпизодической (память на конкретные характеристики события: где, как, когда оно было получено). Извлечение из семантической памяти сопровождается переживанием «я это знаю», а из эпизодической — «я это помню».

Могут возникнуть такие ситуации, когда человек уже действительно сталкивался с самой ситуацией или ее характеристиками, но не помнит об этом. Когда он попадает в новую ситуацию, информация обрабатывается и соотносится с уже хранящейся в долговременной памяти информацией о событии, возникает «чувство знакомости» и переживание «я это уже видел». Исследователи (Brown & Marsh, 2008) проверяли эту гипотезу следующим образом. Они попросили студентов принять участие в исследовании, предварительно подробно опросив их, какие университетские кампусы они когда-либо посещали. На первом этапе исследования студентам предъявляли множество различных фотографий из университетских кампусов, в которых испытуемые когда-то побывали и в которых они точно не бывали. Фотографии предъявлялись в очень быстром темпе, задачей испытуемых было обнаружить спрятанный в фотографиях крестик. Через неделю они возвращались и проводился второй этап исследования. Испытуемым очень быстро, на полсекунды, предъявлялись фотографии того кампуса, в котором они учатся сейчас; тех кампусов, которые они посещали перед поступлением и фотографии которых видели на первом этапе; фотографии тех кампусов, которые они видели на первом этапе, но никогда на самом деле не посещали; фотографии кампусов, которых они не посещали и не видели на первом этапе. После предъявления каждой фотографии студентов спрашивали, были ли они когда-нибудь в этом кампусе.

Исследователи (Brown & Marsh, 2008) проверяли эту гипотезу следующим образом. Они попросили студентов принять участие в исследовании, предварительно подробно опросив их, какие университетские кампусы они когда-либо посещали. На первом этапе исследования студентам предъявляли множество различных фотографий из университетских кампусов, в которых испытуемые когда-то побывали и в которых они точно не бывали. Фотографии предъявлялись в очень быстром темпе, задачей испытуемых было обнаружить спрятанный в фотографиях крестик. Через неделю они возвращались и проводился второй этап исследования. Испытуемым очень быстро, на полсекунды, предъявлялись фотографии того кампуса, в котором они учатся сейчас; тех кампусов, которые они посещали перед поступлением и фотографии которых видели на первом этапе; фотографии тех кампусов, которые они видели на первом этапе, но никогда на самом деле не посещали; фотографии кампусов, которых они не посещали и не видели на первом этапе. После предъявления каждой фотографии студентов спрашивали, были ли они когда-нибудь в этом кампусе. Студенты ошибочно говорили, что они посещали те кампусы, которые на самом деле никогда не посещали, но фотографии которых видели неделю назад.

Студенты ошибочно говорили, что они посещали те кампусы, которые на самом деле никогда не посещали, но фотографии которых видели неделю назад.

Дальнейшие исследования показали, что совершенно не обязательно, чтобы все детали прошлой и нынешней ситуации полностью совпадали для возникновения чувства дежавю. Подчас достаточно только того, чтобы совпала отдельная деталь или характеристика события и возникшее от этого совпадения чувство знакомости распространилось и на другие компоненты ситуации. Более того, исследователи (см., например, Cleary et al., 2009) показывают, что достаточно лишь общего смыслового сходства ситуаций, чтобы возникло чувство знакомости. Подкрепляют эту гипотезу данные, что участки мозга, участвующие в извлечение информации из памяти, являются активными и в тот момент, когда люди переживают дежавю.

Валерия Александровна Гершкович, кандидат психологических наук, научный сотрудник лаборатории нейровизуализации Института мозга человека им. |

что это такое и почему возникает?

Наш мозг – настоящая супермашина с миллиардами нейронных связей. Иногда он ведет себя хорошо: запоминает нужную информацию и вовремя отыскивает ответ. Но иногда мозг любит поиграть с нами и подбрасывает разные задачки: то упрячет в закоулки памяти название любимой музыкальной группы, то выдаст новое решение задачи тогда, когда о ней даже не думаешь. Но и этого ему мало. Оказываясь в новом месте или ситуации, мы осознаем, что ранее проживали все это. «Дежавю!» восклицаем мы удивленно, но не до конца понимаем природу этого явления. Зачем память играет с нами в шарады?

Хочет подсказать ответ или выдать дезинформацию? Это вообще нормально? У явления много разъяснений и так же много загадок.Оказываясь в новом месте или ситуации, мы осознаем, что ранее проживали все это. «Дежавю!» восклицаем мы удивленно, но не до конца понимаем природу этого явления. Зачем память играет с нами в шарады? Хочет подсказать ответ или выдать дезинформацию? Это вообще нормально? У явления много разъяснений и так же много загадок.

«Дежавю!» восклицаем мы удивленно, но не до конца понимаем природу этого явления. Зачем память играет с нами в шарады? Хочет подсказать ответ или выдать дезинформацию? Это вообще нормально? У явления много разъяснений и так же много загадок.

Что такое дежавю?

Дежавю (уже виденное) — это иллюзорное чувство или ощущение того, что настоящее событие было пережито ранее или приснилось во сне. Восприятие касается не конкретного события, а ощущения в общем. Оно возникает ниоткуда и продолжается не более нескольких секунд. Это явления индивидуально. Кто-то испытывает его изредка, кто-то довольно часто. Хотя официальной статистики пока нет, считается, что от 60% до 97% взрослых людей знакомы с этим чувством.

У феномена дежавю нет физических ощущений и научного объяснения явлению пока тоже нет. Как говорил герой кинокомедии: «наука пока не в курсе дела». Явление это настолько непредсказуемое, что надеяться на аппаратуру невозможно. Ученые ведь не могут прикрепить ко всем испытуемым датчики и месяцами (а то и годами) ждать внезапного результата. Есть рабочие исследования ученых-нейрофизиологов и множество спекуляций на эту тему от вещих снов до предсказания будущего. Возможно, когда-то будет получено научное подтверждение исследований, а пока все остается на уровне описаний и предположений.

Ученые ведь не могут прикрепить ко всем испытуемым датчики и месяцами (а то и годами) ждать внезапного результата. Есть рабочие исследования ученых-нейрофизиологов и множество спекуляций на эту тему от вещих снов до предсказания будущего. Возможно, когда-то будет получено научное подтверждение исследований, а пока все остается на уровне описаний и предположений.

Пройти тест на интуицию

У эффекта «уже виденного» есть несколько сходных понятий:

- Дежа Сенти (уже ощущал) – человек ощущает, что мысль, которая занимает его сейчас, уже занимала его ранее. Он понимает, что забыл нечто важное и, наконец, вспомнил. Как правило, ощущение «дежа сенти» сопровождается чувством удовлетворенности, но быстро забывается.

- Дежа Энтенду (уже слышал) – впервые услышанное человек расценивает как услышанное ранее. Причем эффект услышанного сопровождается эмоциональными и смысловыми деталями.

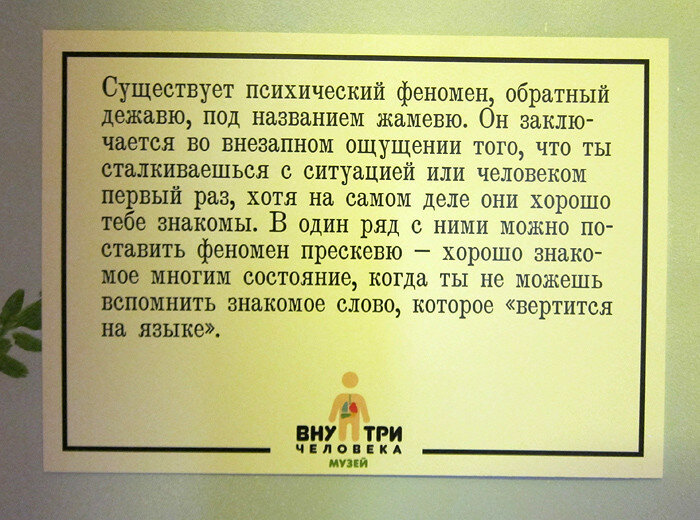

- Жамевю (никогда не виденное) – понятие, обратное дежавю.

Привычная обстановка, окружение, предметы вдруг начинают удивлять своей новизной, словно видятся впервые. Эффект жамевю наиболее ярко проявляется в случаях, когда многократно повторенное слово теряет первоначальный смысл. Если ощущение дежавю считается только игрой сознания, то постоянное чувство жамевю является симптомом психических отклонений.

Привычная обстановка, окружение, предметы вдруг начинают удивлять своей новизной, словно видятся впервые. Эффект жамевю наиболее ярко проявляется в случаях, когда многократно повторенное слово теряет первоначальный смысл. Если ощущение дежавю считается только игрой сознания, то постоянное чувство жамевю является симптомом психических отклонений. - День Сурка – переносное понятие дежавю по названию одноименного фильма. Оно связано с ловушкой бессмысленного существования, когда человек переживает подобные эмоции изо дня в день. Причем касается оно не только негативных, но и позитивных переживаний, будто переснятых под копирку.

История понятия.

Хотя раньше были работы философов на тему особых психических состояний, явление «дежа вю» (Deja Vu) впервые назвал и описал в своей книге психолог Эмиль Буарак (1851-1917). В переводе с французского словосочетание означает «уже виденное». С того времени началось активное исследование и обсуждение этого понятия, но научно подтвержденных данных на эту тему не прибавилось. Загадочное явление по прежнему будоражит воображение простых людей и ученых. Простым людям хочется верить в собственные экстрасенсорные способности, ученых же интересует тонкая грань между галлюцинациями и реальностью.

Загадочное явление по прежнему будоражит воображение простых людей и ученых. Простым людям хочется верить в собственные экстрасенсорные способности, ученых же интересует тонкая грань между галлюцинациями и реальностью.

Эффект дежавю описывали многие психоаналитики. Зигмунд Фрейд считал, что называть ощущение «уже увиденного» иллюзией несправедливо. Он называл это игрой бессознательного, где воплощаются самые низменные желания человека, которых стыдится даже он сам. Пока человек в состоянии избегать этих желаний, он о них будто бы не знает. Но стоит какой-то детали интерьера или предмету вызвать определенные ассоциации, как память будто по щелчку предоставляет нужные воспоминания. Эти «фальшивые» воспоминания накладываются на реальность, вызывая ощущение «уже увиденного».

К этому нетривиальному проявлению человеческого сознания были неравнодушны поэты, писатели и художники. Причем упоминалось оно в игривой форме, как отсутствие новизны в отношениях, так и в размышлениях на философские темы. Ведь во время осознания дежавю в голове возникают «вечные» вопросы о цикличности жизни, повторении прошлых ошибок или параллельной жизни в нескольких измерениях.

Ведь во время осознания дежавю в голове возникают «вечные» вопросы о цикличности жизни, повторении прошлых ошибок или параллельной жизни в нескольких измерениях.

Почему возникает дежавю?

Сегодня вопрос «что такое дежавю и почему оно происходит» исследуют наравне с другими феноменами человеческого мозга. Лаборатории, где проходят научные изыскания, оснащены самым новым и суперчувствительным оборудованием. Ученые утверждают, что нам только кажется, будто мозг нам служит. На самом деле он просто позволяет нам так думать. Вот и играет с нами в игры, подкидывая задачки. Пока точного научного объяснения не существует, можно для себя формулировать дежавю как угодно. Но есть несколько интересных теорий возникновения этого интригующего ощущения, которые могут хоть немного приоткрыть завесу.

1. Теория голограммы.

Самые свежие исследования в области нейрофизиологии показали, что наши воспоминания не укладываются в отдельные ячейки, подобные камерам хранения. Память разбита на мелкие фрагменты и рассредоточена в разных отделах мозга. Например, вы дегустируете новое блюдо. Его вкус «записывается» в одном месте, цвет ингредиентов – в другом аромат – в третьем. А при этом остаются воспоминания о погоде за окном, собеседниках, одежде, в которую все были одеты, вашем самочувствии на тот момент, музыке, которая играла в ресторане.

Память разбита на мелкие фрагменты и рассредоточена в разных отделах мозга. Например, вы дегустируете новое блюдо. Его вкус «записывается» в одном месте, цвет ингредиентов – в другом аромат – в третьем. А при этом остаются воспоминания о погоде за окном, собеседниках, одежде, в которую все были одеты, вашем самочувствии на тот момент, музыке, которая играла в ресторане.

И все они также фиксируются в памяти в связке с новым блюдом. И воспоминания о событии может вызвать не только новый поход в ресторан, но и похожий цвет скатерти на столе. Например, вы впервые приходите на обед к знакомым, видите на столе такую же скатерть и восклицаете «дежавю!, я уже помню эту ситуацию». Реальны только еда и оттенок скатерти, а наш мозг по принципу голограммы дорисовывает все остальные ощущения.

2. Сбой в памяти.

Если обратиться к компьютерной терминологии, дежавю – это глюк человеческой памяти. Когда нам кажется, что событие напрочь стерлось с нашей «подкорки», то это нам только кажется. Все, что попадает в наш мозг, остается в нем навсегда. В нем записаны мегатонны информации, вплоть до вкуса помады на губах во время дегустации нового блюда. А информацию мы получаем по разным каналам: через глаза, уши, рот, тактильные ощущения. Пока все идет как надо, информация подобно машинам на дороге движется в нужном направлении.

Все, что попадает в наш мозг, остается в нем навсегда. В нем записаны мегатонны информации, вплоть до вкуса помады на губах во время дегустации нового блюда. А информацию мы получаем по разным каналам: через глаза, уши, рот, тактильные ощущения. Пока все идет как надо, информация подобно машинам на дороге движется в нужном направлении.

Но если вдруг на «дорожке» мозга образовался затор, информация перестает быть синхронной. Тогда для воссоздания полной картины мозг услужливо предоставляет нам фрагмент из памяти, а иногда даже генерирует «воспоминания» о событиях, которых вовсе не было в жизни. А скорости в нейронной сети не сопоставимы с нашими – это наносекунды или даже меньшие величины. Поэтому мы даже не успеваем проследить за подменой и ощущаем неясное чувство дежавю.

3. Увиденное во сне.

Ученые утверждают, что память человека, подобно компьютерной, разделена на оперативную и постоянную. Все увиденное днем накапливается в оперативной памяти. Причем записывается даже та информация, на которую мы вовсе не обратили внимания. Сон нужен для того, чтобы переработать дневную информацию и заархивировать ее в нужных отделах мозга. Архивация в постоянную память проходит не в виде цифр или картинок, а в виде образов. Ведь во сне мозг функционирует в особом режиме – он работает с бессознательным, не отвлекаясь на внешние раздражители.

Сон нужен для того, чтобы переработать дневную информацию и заархивировать ее в нужных отделах мозга. Архивация в постоянную память проходит не в виде цифр или картинок, а в виде образов. Ведь во сне мозг функционирует в особом режиме – он работает с бессознательным, не отвлекаясь на внешние раздражители.

Пройти тест на полушария мозга

Эта теория наглядно объясняет озарения ученых, которые происходили во время отдыха, а также немного приближает к пониманию дежавю. В подсознании все увиденное хранится в виде ассоциативных образов, которые и приходят нам в сновидениях. Поэтому сновидения или ощущение «уже увиденного» – не что иное, как образы нашего бессознательного, которые с мистикой или ясновидением ничего общего не имеет. Зато если научиться распознавать их, можно научиться строить прогнозы.

4. Реинкарнация.

Религии, в которых признается реинкарнация, по-своему описывают, почему бывает дежавю. Считается, что у явления «уже виденного» есть своя, отдельная реальность. Душа на протяжении тысячелетий неоднократно рождается и неоднократно умирает, накапливая воспоминания о прошлых жизнях. Поэтому нет ничего удивительного, что человек впервые видит человека, здание или дерево и узнает их. Дежавю в теории переселения души – это не игра воображения, а вполне реальные воспоминания, которые сумели прорваться сквозь множество перерождений тела. Этим объясняется эффект медитации: когда человек погружается в себя настолько, что сознание трансформируется и начинает выдавать удивительную информацию.

Душа на протяжении тысячелетий неоднократно рождается и неоднократно умирает, накапливая воспоминания о прошлых жизнях. Поэтому нет ничего удивительного, что человек впервые видит человека, здание или дерево и узнает их. Дежавю в теории переселения души – это не игра воображения, а вполне реальные воспоминания, которые сумели прорваться сквозь множество перерождений тела. Этим объясняется эффект медитации: когда человек погружается в себя настолько, что сознание трансформируется и начинает выдавать удивительную информацию.

Всего существует около 8 самых популярных теорий относительно возникновения ощущения «уже увиденного». Но чувство, которое мы испытывает время от времени вызывает мимолетный интерес. Зато ощущения бесконечного бега по кругу заботит современных людей все больше. Когда образ жизни перестает давать самое главное – счастье, люди хотят что-то поменять, чтобы больше не испытывать этого ощущения бега по кругу.

День сурка или автопилот?

Фильм «День Сурка» не зря считают шедевром. Кроме постоянно повторяющихся сцен у него есть глубокое значение: если обстоятельства не меняются, пришло время поменяться самому. Искусственно изменяя обстоятельства без внутренних перемен, мы просто переносим старые проблемы в новые декорации. И через время «день сурка» начинается снова.

Кроме постоянно повторяющихся сцен у него есть глубокое значение: если обстоятельства не меняются, пришло время поменяться самому. Искусственно изменяя обстоятельства без внутренних перемен, мы просто переносим старые проблемы в новые декорации. И через время «день сурка» начинается снова.

Пожалуй, немного найдется людей, полностью довольных своей жизнью. Но если что-то повторяется изо дня в день, оно становится источником стресса даже для людей, которые больше всего в жизни ценят стабильность. Без новых эмоций, без развития мозг атрофируется подобно мышцам лежачего больного. Постепенно он перестает реагировать даже на простые вещи, что всегда приносили радость. Вот признаки того, что вы застряли в «дне сурка»:

- Вы постоянно ощущаете дежавю.

- Вы чувствуете, что жизнь буксует на месте и никуда не двигается.

- Вы вспоминаете только негативные события.

- Вы ощущаете себя на обочине жизни, пропускаете все самое интересное.

Если эти ощущения вам знакомы, значит пришла пора что-то менять. Кто-то рвет «по живому», предпочитает изменить все за один день. Кто-то методично, день за днем, осуществляет изменения. Важно выбрать для себя комфортный темп, но не сбиваться с курса даже в плохом настроении. Советов о том, как перестать жить на автопилоте много. Вот самые жизненные и осуществимые, предложенные известными коучами:

- Не обращать внимания на свой возраст, начинать никогда не поздно.

- Смотреть на события глазами успешного человека, на которого хотите быть похожим.

- Вспомнить о прошлых заслугах – они станут базой для новых побед.

- Ценить себя, не ждать, пока вас оценят другие.

- Помнить, что времени хватит на все занятия.

- Принимать комплименты и любую помощь, разрешить себе любовь.

- Не засорять мозг ненужной информацией, он вместительный, но не безразмерный.

- Составить список интересов и выделять на них время, как для походов за продуктами.

- Сомневаться в утверждениях, ведь не всему можно верить.

- Искать то, что объединяет, вас с родными, а не отдаляет от них.

- Помнить, что страх – естественная реакция на перемены к лучшему.

- Позволить другим полюбить вас, а не вашу маску.

Выводы:

- Дежавю – это не мистика, не ясновидение, а игра нашего мозга

- У понятия «ранее увиденного» есть сходные понятия «уже ощущал» и «уже слышал»

- Если ощущение дежавю вызывает негативные эмоции, значит, пришло время менять свою жизнь

Пройти тест на психику

Что такое дежавю? Несколько причин почему оно происходит

Содержание:Что такое дежавю и почему оно происходит?

Эффект дежавю — многоликий и неуловимый

Частые дежавю: причины тайные и явные

Человеческая психика полна сюрпризов. То мы не можем вспомнить, куда положили телефон секунду назад, то на нас обрушивается чувство дежавю, и мы внезапно узнаем незнакомые места или ощущения, которые испытываем впервые. Ученые изучают эффект дежавю не одну сотню лет, но так и не пришли к единому мнению, почему дежавю случается с одними чаще, чем с другими. Выбирайте то объяснение, которое по душе!

С чувством дежавю больше вопросов, чем ответов

Никогда не видел и вдруг вспомнил: что такое дежавю и почему оно происходит?

Почти все здоровые взрослые люди — от 75 до 97% населения — знают не понаслышке, что такое дежавю, хотя не каждый готов говорить об этом. В переживании дежавю есть что-то глубоко интимное. Неожиданные воспоминания о том, чего не было, окутывают мозг туманом волнующих образов и ассоциаций. Рядом пульсирует тонкая нить догадки, но стоит потянуть за нее, как она обрывается, а признавать поражение неловко.

У чувства дежавю много разных форм

Эффект дежавю — многоликий и неуловимый

Еще античные философы рассуждали о том, что такое дежавю, но сам термин вошел в обиход недавно — в 1870 году, когда вышла книга Эмиля Буарака «Будущее психологических наук». Но ученые мужи заходили в тупик, пытаясь дать дежавю определение — настолько многогранно и непредсказуемо это явление. В буквальном переводе с французского слово «дежавю» означает «уже виденное», однако на практике эффект дежавю принимает разные формы:

- Дежа веку («уже пережитое»). В отличие от классического дежавю, когда воспоминания довольно расплывчаты, при дежа веку отчетливо вспоминаются все подробности — звуки, запахи, ощущения и т.д. При этом человек убежден, что знает, как будут развиваться события.

- Дежа антандю («уже слышанное»). Некоторые звуки или мелодии кажутся смутно знакомыми, хотя вы слышите их в первый раз.

- Дежа безе («уже опробованное»). Впервые пробуя экзотическое блюдо, вы ловите себя на мысли, что когда-то ели что-то похожее.

- Дежа визите («уже посещенное»). То самое чувство, которое иногда настигает нас в незнакомой местности, когда нам кажется, что мы уже здесь были и все знаем.

- Дежа сю и дежа фе («уже узнанное» и «уже сделанное»). Обучаясь чему-то новому, вы словно освежаете в памяти ранее усвоенные знания и навыки.

- Дежа сенти и дежа пансе («уже прочувствованное» и «уже продуманное») — вспоминаются не места и события, а чувства и мысли, связанные с ними.

Чувство дежавю хоть раз в жизни, но посещает каждого

Частые дежавю: причины тайные и явные

При всем многообразии проявлений эффект дежавю подчиняется некоторым закономерностям. Выясняя, почему дежавю происходит очень часто у одних, а у других случается крайне редко, эксперты выявили ряд факторов, указывающих на повышенную вероятность дежавю:

- возраст (14–18 или 30–35 лет)

- хронический стресс

- недостаток сна

- прием лекарств с психотропным действием

- склонность к эпилепсии и психотическим состояниям

Феномен настолько яркий, что про него сняли не один фильм

Современная психиатрия причисляет дежавю к измененным состояниям сознания, но далеко не всегда это признак патологии. Если фокусы памяти не сопровождаются галлюцинациями и навязчивыми состояниями, беспокоиться не о чем, однако стоит задуматься, почему дежавю случается чаще, чем раз в несколько лет. Наверное, ваше подсознание хочет сказать вам что-то важное.

Дежавю как голос подсознания: версия психоанализа