Задатки. Что такое «Задатки»? Понятие и определение термина «Задатки» – Глоссарий

Глоссарий. Психологический словарь.

- А

- Б

- В

- Г

- Д

- Ж

- З

- И

- К

- Л

- М

- Н

- О

- П

- Р

- С

- Т

- У

- Ф

- Х

- Ц

- Ч

- Ш

- Э

- Я

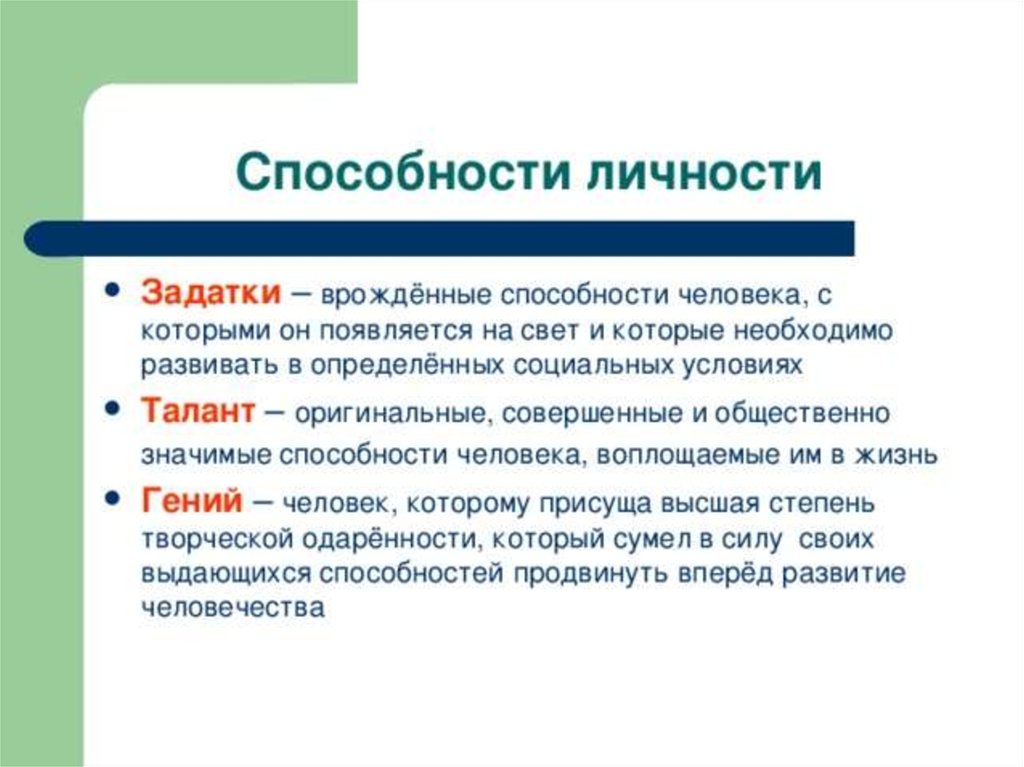

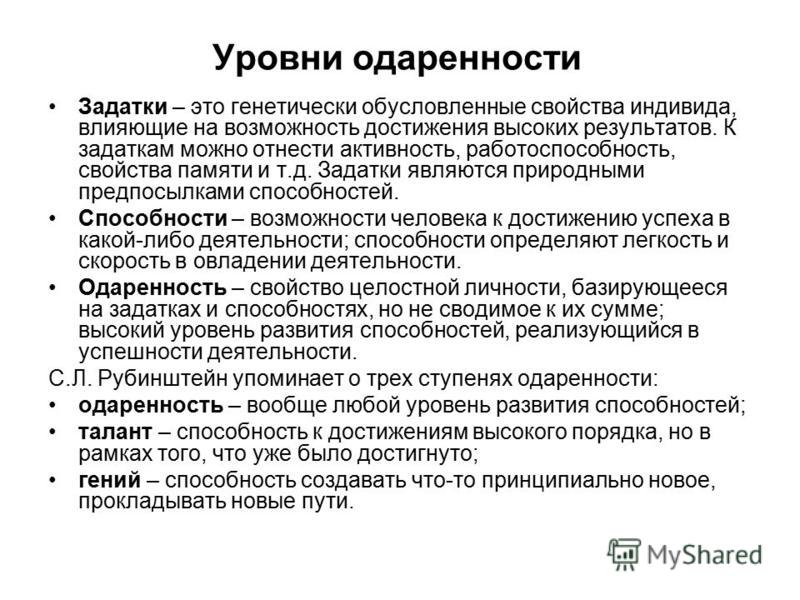

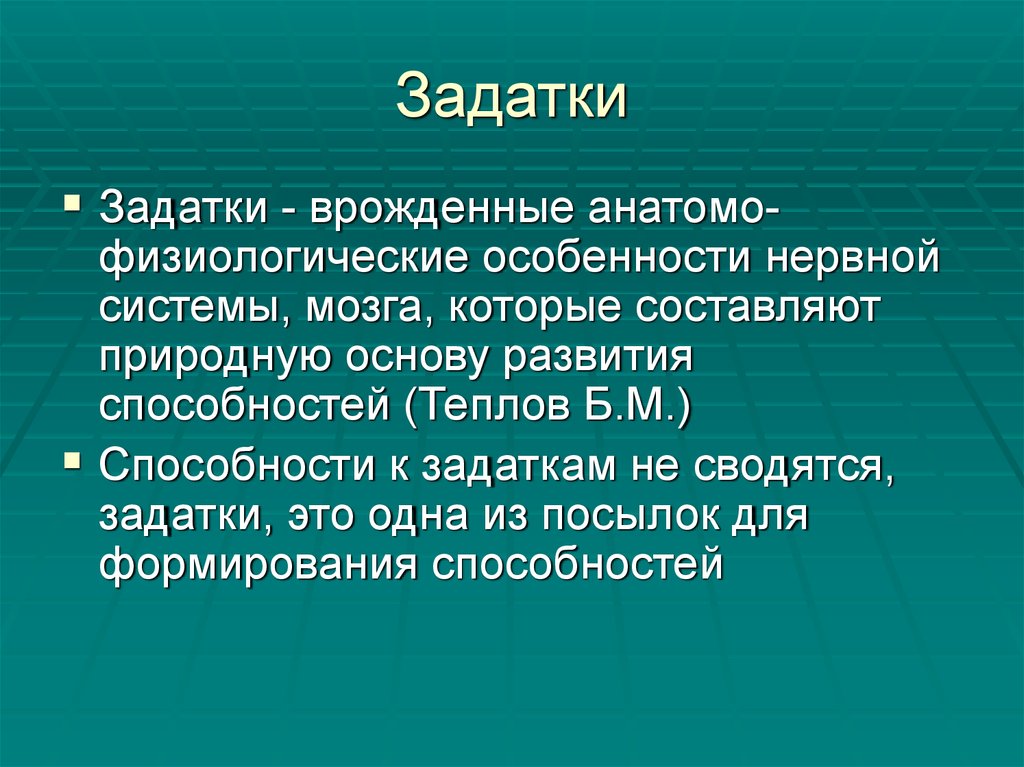

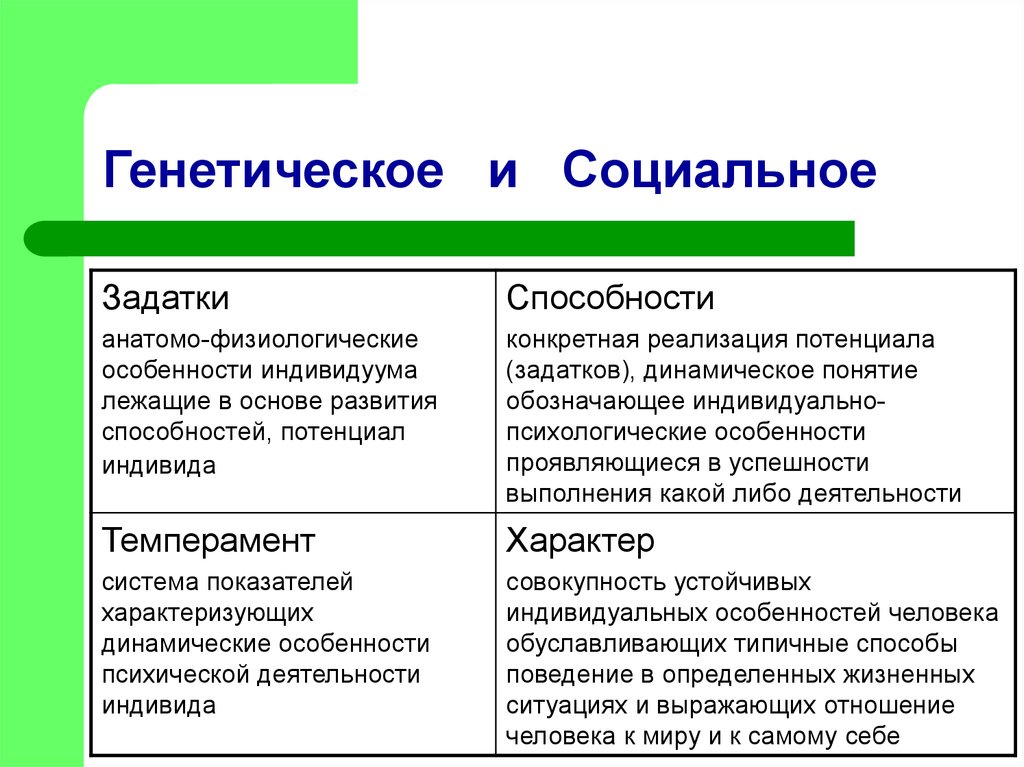

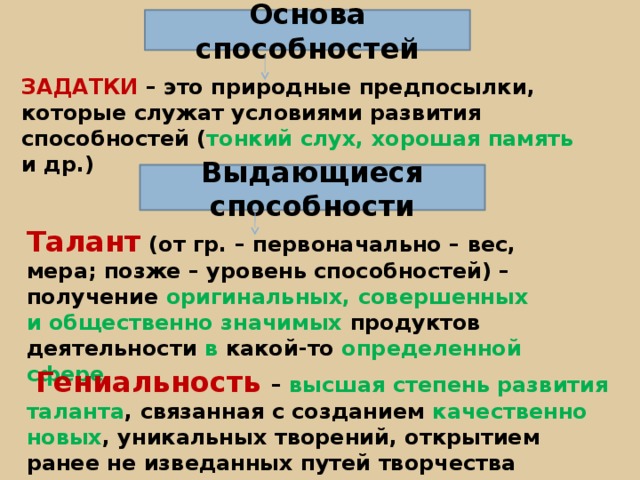

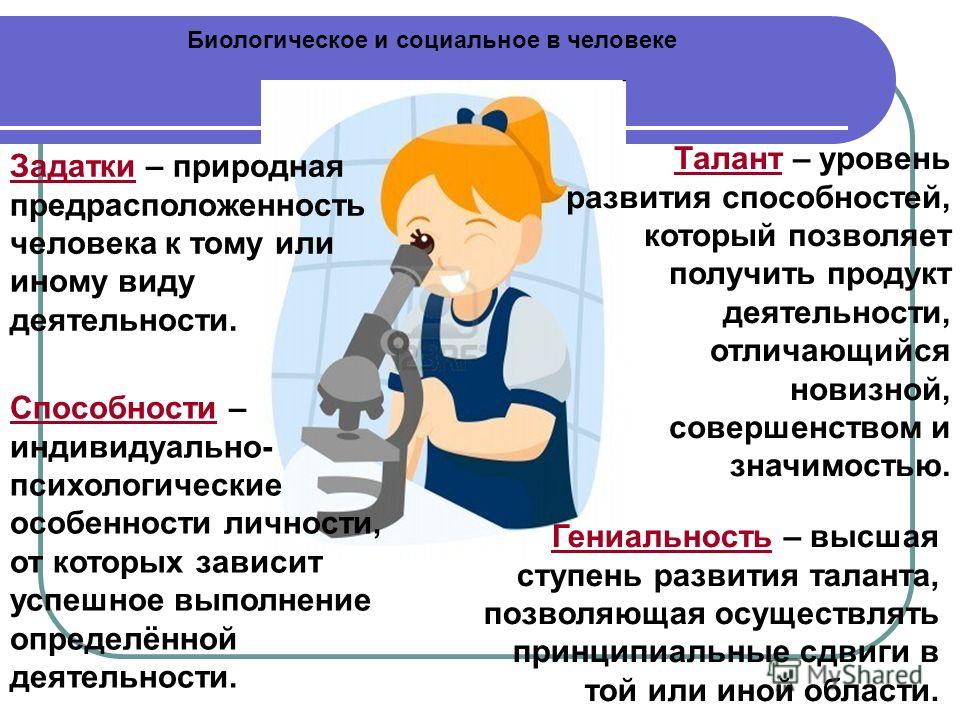

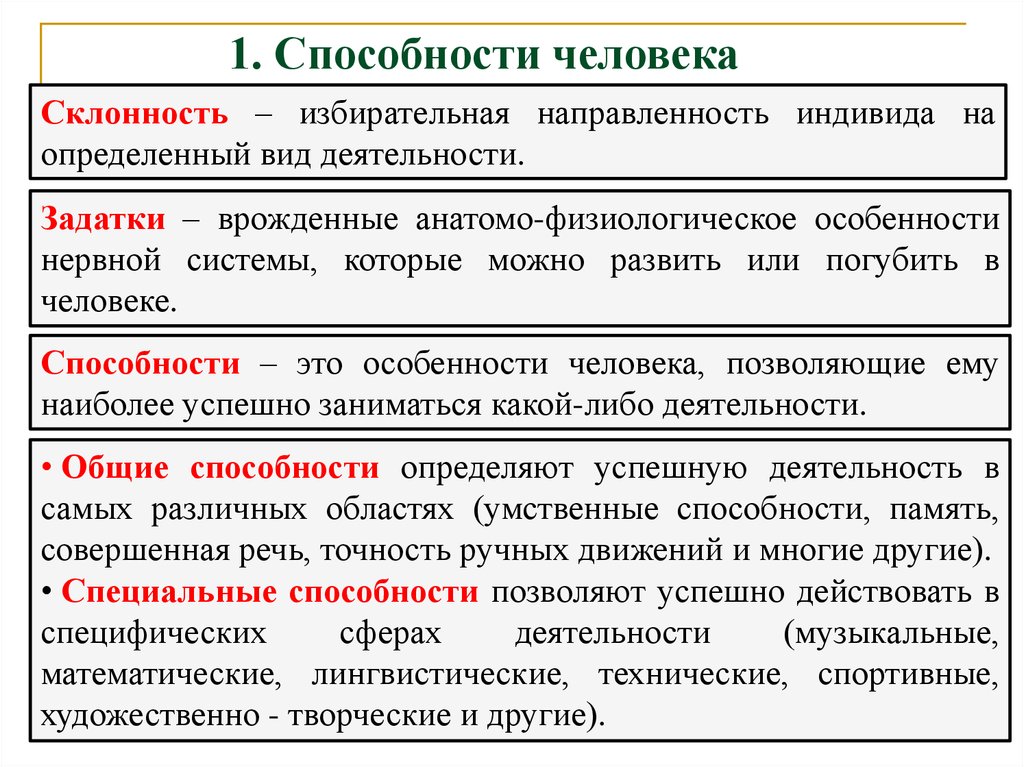

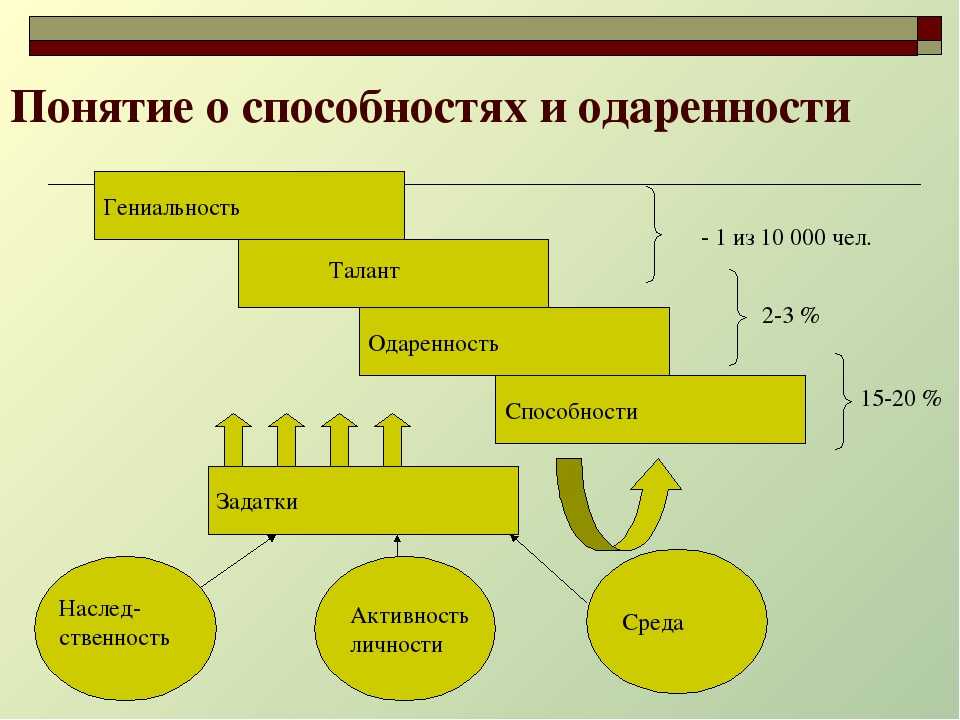

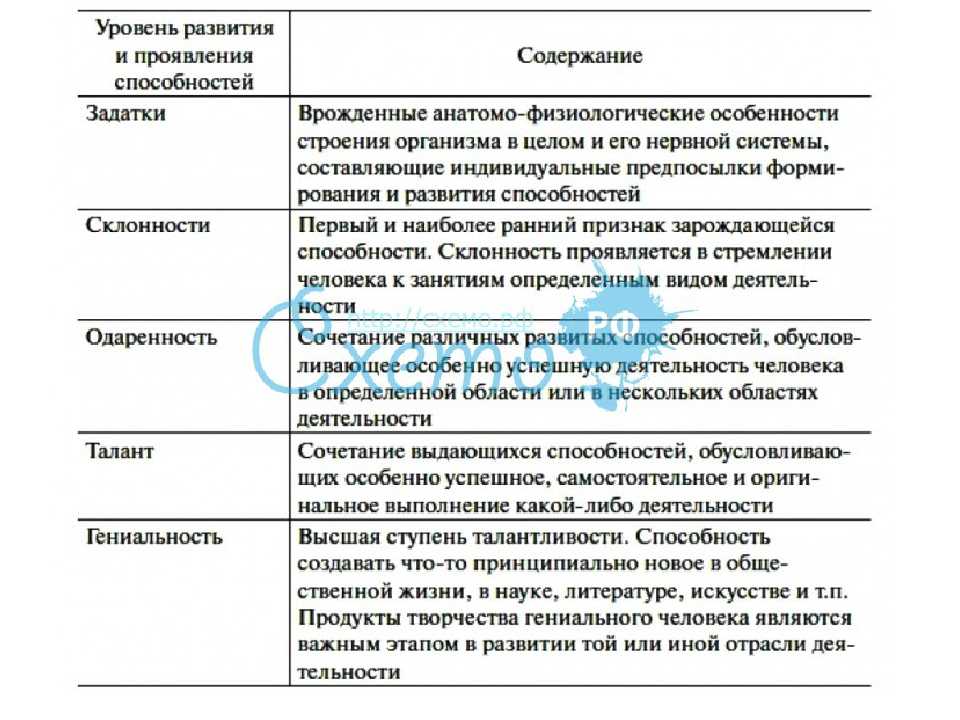

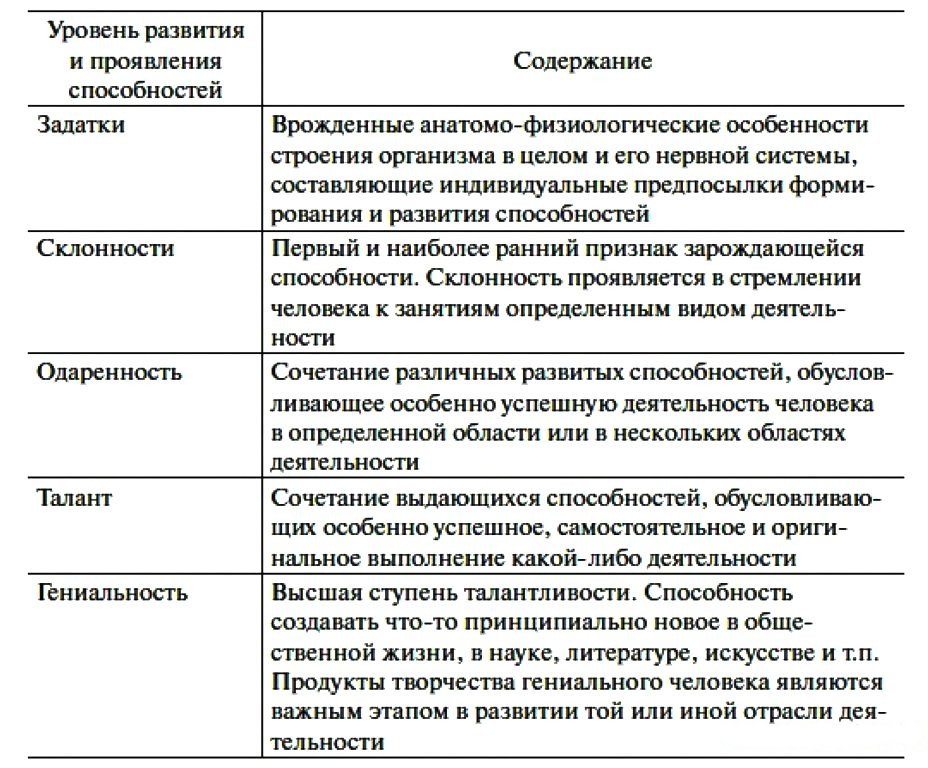

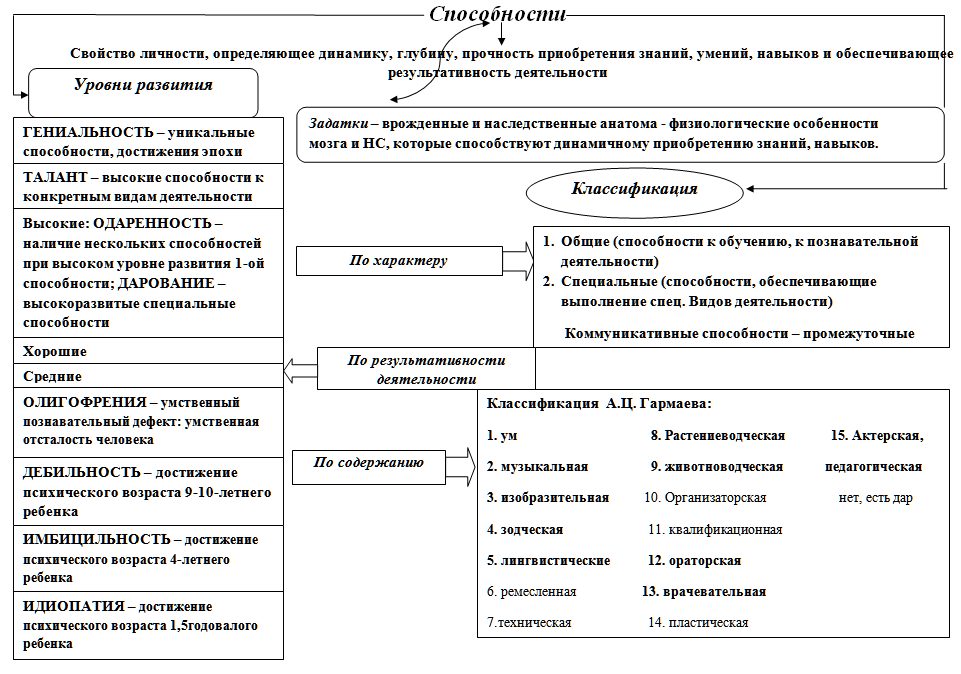

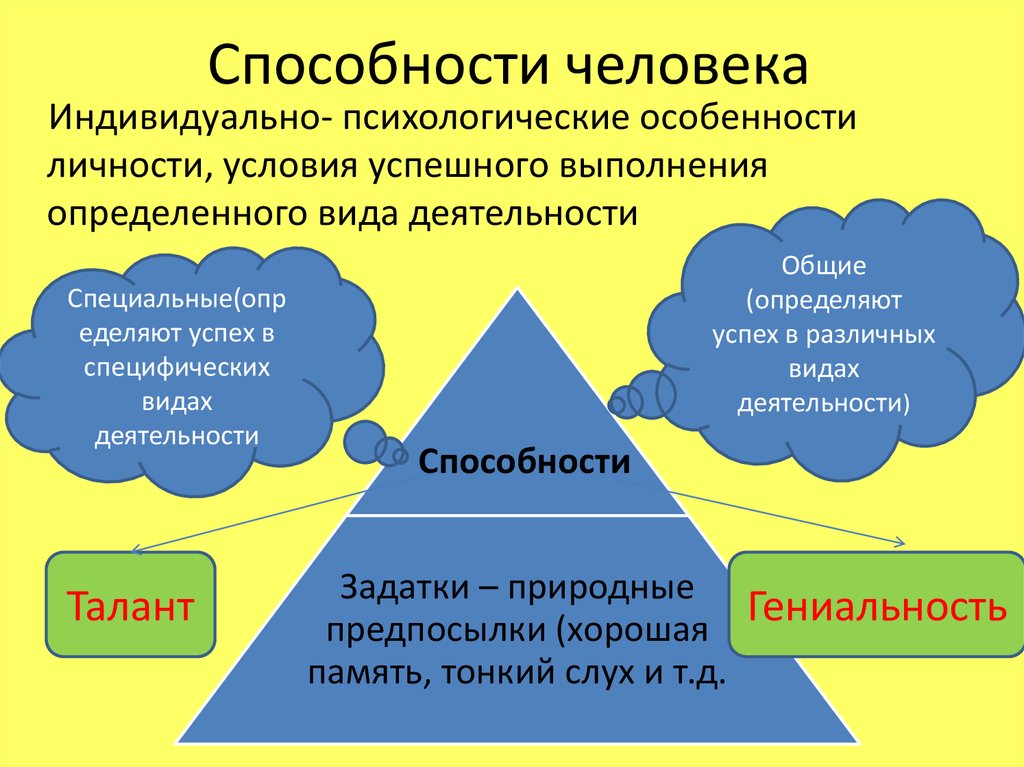

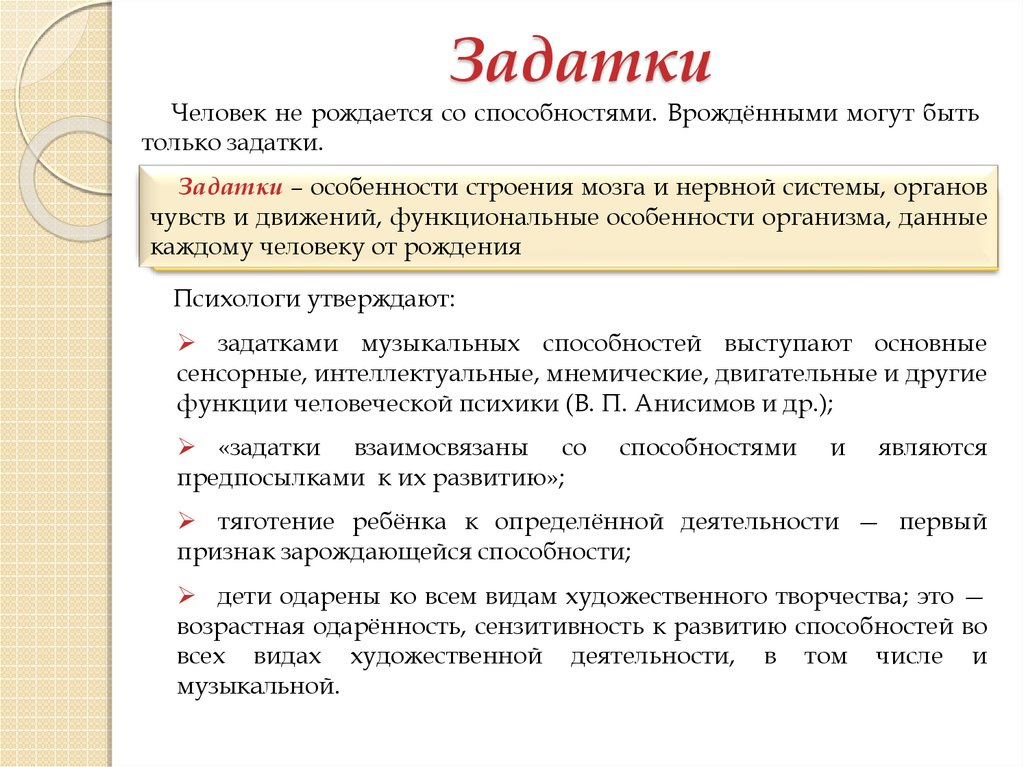

Задатки – особенности нервной системы, которые выступают в качестве основы для дальнейшего формирования способностей. Любые способности, которыми владеет человек и которые необходимы для успешной жизнедеятельности, должны иметь некоторые предпосылки для их проявления (в виде задатков).

Согласно утверждению советского психолога Б.М. Теплова, способности – это задатки в развитии. В зависимости от способа образования задатки делятся на врожденные (природные) и приобретенные (социальные). Задатки первого типа есть у человека с момента его рождения — при этом, поскольку они связаны с особенностями формирования нервной системы, можно говорить об их генетической наследуемости.

В качестве примера врожденных задатков можно привести характеристики слухового восприятия. Такие задатки определяют индивидуальные различия между людьми. Второй тип задатков служит необходимой базой для развития более сложных способностей. Например, чтобы освоить высшую математику, необходимо понимать элементарную, поэтому эти знания сами по себе играют роль задатка (приобретенные навыки).

Задатки находятся в постоянном развитии, на каждом из этапов они приобретают новые свойства. Также характерной особенностью задатков выступает многозначность: на основе одинаковых задатков могут развиться разные способности. Здесь имеет место быть и механизм компенсации. Например, для развития музыкальных способностей нужен абсолютный слух, но его отсутствие может быть компенсировано хорошей памятью на музыкальные интервалы.

< Зависть

Заикание >

Популярные термины

Новости СМИ2

новое на сайте

- Границы конфиденциальности: что и кому может рассказать о вас психолог?

- «Мама грозится проклясть меня, если разведусь с мужем»

- «Боюсь выражать эмоции при людях, жду осуждения.

Как с этим бороться?»

Как с этим бороться?» - Как научиться говорить о сексе без стыда и страха: 3 совета и 1 упражнение

- Feel & Touch: лимитированный бьюти-бокс Psychologies — разбор состава

- Кнут и пряник: 3 распространенных способа удержать партнера — выводы ученых

- Почему вы влюбляетесь в нарциссов: (не)приятная правда

- Смертоносные тренинги: как псевдопсихологи заманивают в секты и доводят учеников до самоубийства

Сегодня читают

- «Муж орет, что я мало готовлю и вместе с дочкой его объедаю. А я приготовила 5 литров борща»

- «Я дочь четырех родителей»: откровенная история читательницы и комментарий психолога

- Свингеры: кто и почему меняется партнерами — разбор с психологами

- «Мне 48, нет ни мужа, ни любовника. Где найти нормального мужчину?»

- Как разговаривать с детьми, чтобы они чувствовали себя любимыми: 3 главных посыла — советы психолога

- В чем секрет мужского долголетия? Спойлер: дело не в еде и не в спорте

Psychologies приглашает

Psychologies ВКонтакте

ПОДПИСАТЬСЯ

новый номерВЕСНА 2023 №73

Подробнее

спецпроекты

Задатки и способности

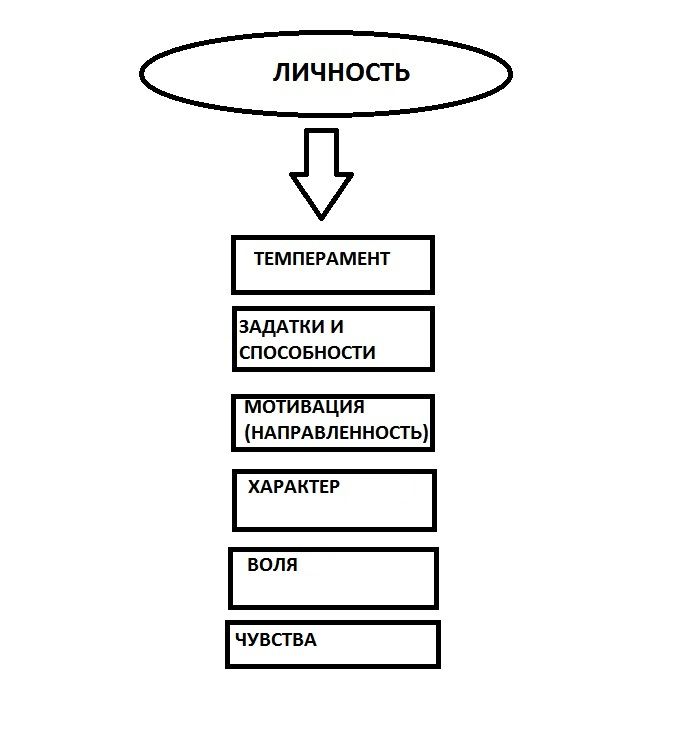

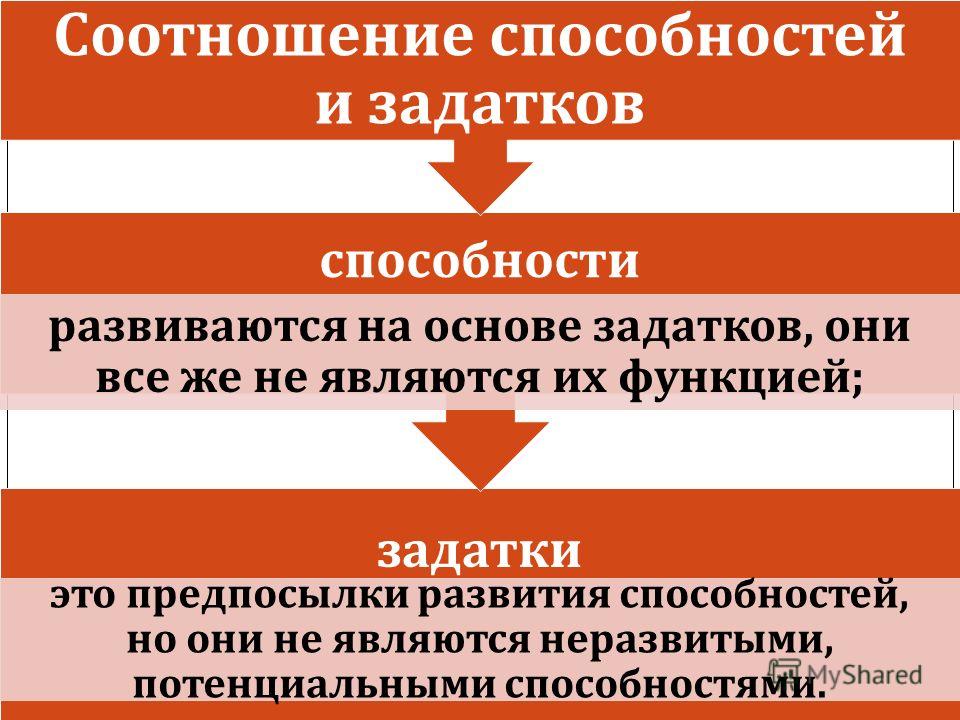

Задатки и способности — Задатки в психологии — наследственные свойства периферического и центрального нервного аппарата. Они являются существенными предпосылками способностей человека, однако задатки лишь обусловливают их, не предопределяя. От задатков к способностям — в этом состоит важное направление развития личности. Развиваясь из задатков, способности являются при этом функцией не задатков самих по себе, а развития индивида, в которое задатки входят как предпосылки, как исходный момент.

Они являются существенными предпосылками способностей человека, однако задатки лишь обусловливают их, не предопределяя. От задатков к способностям — в этом состоит важное направление развития личности. Развиваясь из задатков, способности являются при этом функцией не задатков самих по себе, а развития индивида, в которое задатки входят как предпосылки, как исходный момент.

Одни и те же задатки могут развиваться в различных направлениях, превращаясь в различные способности. Будучи предпосылкой успешного хода деятельности человека, его способности являются так или иначе и продуктом его деятельности. В этом состоит кольцевая взаимозависимость способностей человека и его деятельности. Человек обладает способностью сознательно развивать свои способности и тем самым совершенствовать деятельность. Существует и обратная зависимость: сознательное улучшение деятельности обычно приводит к совершенствованию способностей.

Задатки бывают разных видов. Задатки первого вида не определяют ни содержания способностей, ни уровня возможных достижений.

При наличии хороших задатков способности могут развиваться очень быстро, и даже при неблагоприятных жизненных обстоятельствах. Однако даже прекрасные задатки сами по себе автоматически не обеспечивают высоких достижений. С другой стороны, и при отсутствии хороших задатков (но не при полном их отсутствии) человек может при определенных условиях добиваться значительных успехов в соответствующей деятельности.

Интересно, что в истории психологии имелось представление, согласно которому способности это индивидуальные особенности человека, делающие его пригодным к успешному выполнению каких-либо видов общественно-полезной деятельности (С. Л. Рубинштейн). То есть, если речь вести о каких-либо общественно-бесполезных видах деятельности (например о компьютерных играх) или тем более об антиобщественной деятельности, готовность к ним будет рассматриваться не как способности, а как что-то иное. Соответственно задатки разовьются не в способности, а во что-то иное.

Л. Рубинштейн). То есть, если речь вести о каких-либо общественно-бесполезных видах деятельности (например о компьютерных играх) или тем более об антиобщественной деятельности, готовность к ним будет рассматриваться не как способности, а как что-то иное. Соответственно задатки разовьются не в способности, а во что-то иное.

Самой распространённой ошибкой при рассмотрении природы способностей является отождествление задатков и способностей. Задатки, перефразируя вышесказанное, это врожденные «способности к способностям». Например, если у ребёнка идеально развит слух и в целом слуховой анализатор, то уже в раннем детстве задатки могут превратиться в способности, обучение музыке может сделать из ребёнка талантливого музыканта или композитора. Однако ребёнок не рождается музыкантом или композитором. Строго говоря, нельзя даже сказать, что у него есть задатки к музыке.

Б. М. Теплов считал задатки врожденными анатомо-физиологическими особенностями нервной системы, мозга, которые составляют природную основу развития способностей. Он же обозначил несколько признаков способностей: они имеют индивидуально-психологические особенности, определяют успешность выполнения деятельности, но при этом не сводятся к ЗУНам, но обуславливают и быстроту обучения новым способам, и приемам деятельности.

Он же обозначил несколько признаков способностей: они имеют индивидуально-психологические особенности, определяют успешность выполнения деятельности, но при этом не сводятся к ЗУНам, но обуславливают и быстроту обучения новым способам, и приемам деятельности.

Задатки влияют на формирование и развитие способностей. Способности влияют на образование ЗУНов. ЗУНы влияют на деятельность. Однако будет неверным утверждение, что задатки или способности влияют на деятельность лишь опосредованно, через ЗУНы. И задатки, и способности оказывают влияние на деятельность непосредственно. Например, врожденные особенности слухового анализатора и степень его развития непосредственно влияет на работу музыканта или переводчика.

Для понимания связи между задатками, способностями и ЗУНами уместно воспользоваться следующей аналогией. Предположим, гончар задумал создать новое творение. Он выбрал глину (задатки). Затем слепил горшок (сформировал способности), обжег его (развил и закрепил способности). Потом кто-то (сам гончар или покупатель) уже наполнил горшок водой, крупой или еще чем-то (образовались ЗУНы). Если глина плохая, не получится создать горшок большим или сложной формы. Если горшок маленький, в него не получится положить многого. Если он треснувший, он будет непригодным для хранения воды.

Потом кто-то (сам гончар или покупатель) уже наполнил горшок водой, крупой или еще чем-то (образовались ЗУНы). Если глина плохая, не получится создать горшок большим или сложной формы. Если горшок маленький, в него не получится положить многого. Если он треснувший, он будет непригодным для хранения воды.

Способности, таким образом, отражают по большей мере физиологическую развитость мозга, функциональную его готовность к длительному выполнению какой-либо деятельности. Обывательское представление о способностях обычно ограничивается тем, что они представляются некоторым даром или даже сверхвезучестью: способного ученого Архимеда озарило во время принятия водных процедур, везунчику Ньютону повезло сесть под нужное дерево и т.д. На самом деле способности ученых кроются в функциональной готовности заниматься интеллектуальной деятельностью часами, неделями, годами.

Следует иметь в виду, что природные задатки могут проявляться, трансформироваться в способности в разные периоды жизни. Обычно, конечно, это происходит в молодые годы, однако те же музыкальные способности могут проявиться и в три года, и в восемнадцать лет. С. А. Маничев предложил ряд критериев для определения сформированности способностей:

Обычно, конечно, это происходит в молодые годы, однако те же музыкальные способности могут проявиться и в три года, и в восемнадцать лет. С. А. Маничев предложил ряд критериев для определения сформированности способностей:

1. Склонность к какой-либо деятельности, мотивация (склонности и способности довольно тесно и органично связаны).

2. Темп обучения каким-либо ЗУНам (любой здоровый ребенок, например, может изучить в полном объеме любой школьный предмет, если постарается, однако способный ребенок это сделает в разы быстрее).

3. Наличие границ способности (возможно, человек просто прилежен, и тогда его успехи будут разносторонни, у способного человека успехи очерчены довольно четкими границами).

4. Нестандартность результатов (способный человек не только усваивает учебный материал, но и находит в нем новые смыслы, скрытые связи, закономерности и т.д., что может приводить к новым, неожиданным для окружающих результатам).

5. Общественное признание (само слово «способности», хотя и не явно, но подразумевает хоть какую-то ценность, полезность для общества, если человек обладает единичной «способностью», например быстро сортировать речные камни по цвету, никто не назовет его «способным», потому что не соперников).

6. Помехоустойчивость (способность проявляется довольно устойчиво, мало зависит от обстоятельств).

7. Уровень обобщенности, перенос (способности, хотя и имеют довольно четкие границы, но при этом распространяются на довольно широкие сферы ЗУНов, при этом при некоторой «доработке» человек легко начинает проявлять способности в смежных сферах, там, где раньше способности не проявлялись).

На развитие из задатков способностей огромное влияние оказывает окружение. Под окружением здесь понимается не только социальное окружение: семья, друзья, школа и иные социальные институты. В окружение также входит и материальная среда: инструменты, технические возможности, источники информации и т.д. Известно, что Моцарт уже в три года проявил музыкальные способности. Однако, если бы в его окружении не имелось бы ни одного музыкального инструмента, этого бы не произошло.

При развитие способностей необходимо учитывать сенситивные периоды развития различных функций. Важно поощрять любопытство и питать ребенка всей запрашиваемой информацией. Желательно, чтобы в любой момент времени деятельность ребенка находилась в зоне оптимальной трудности. Очень простая деятельность приводит к снижению интересов, потере смысла в предсказуемости. Очень сложная деятельность может надолго отложить получение результата и удовлетворения, что сильно снижает мотивацию.

Важно поощрять любопытство и питать ребенка всей запрашиваемой информацией. Желательно, чтобы в любой момент времени деятельность ребенка находилась в зоне оптимальной трудности. Очень простая деятельность приводит к снижению интересов, потере смысла в предсказуемости. Очень сложная деятельность может надолго отложить получение результата и удовлетворения, что сильно снижает мотивацию.

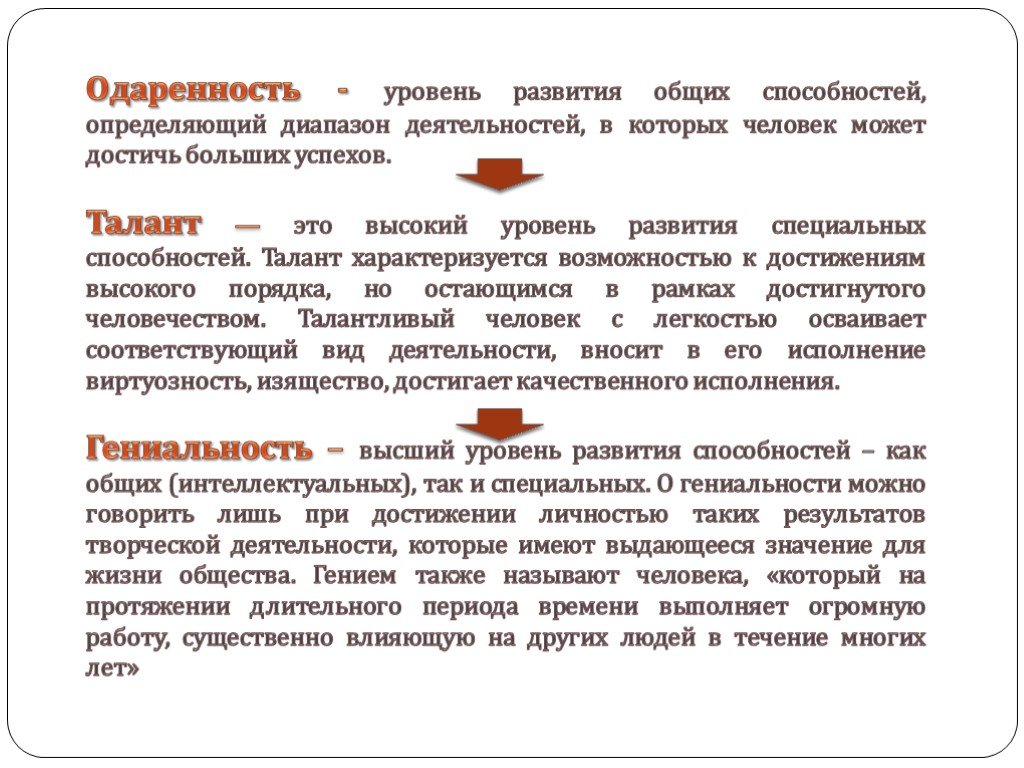

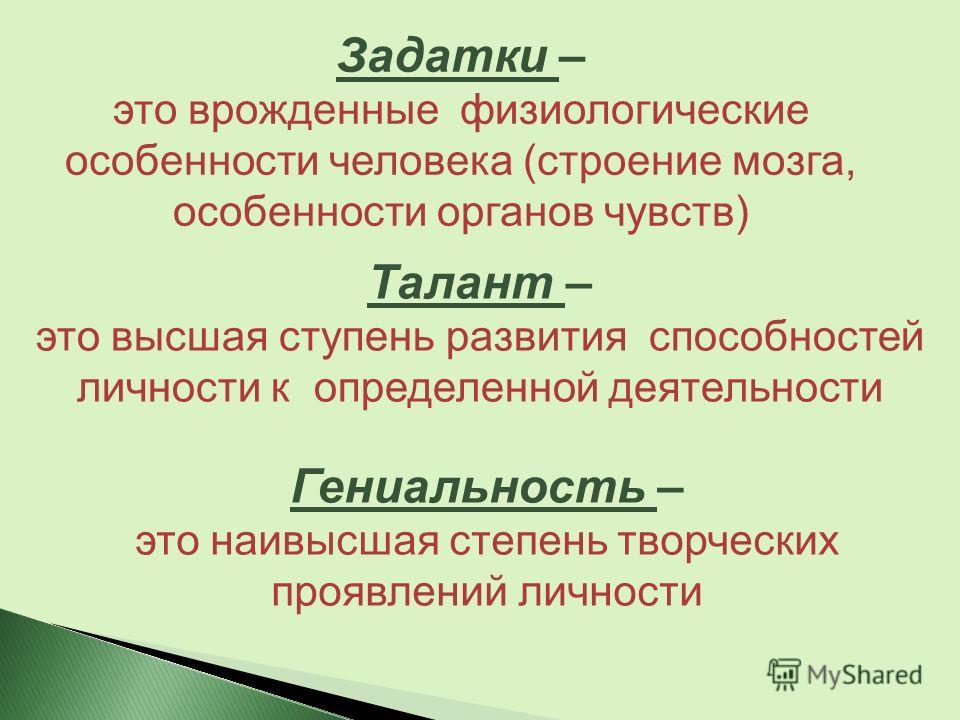

Считается, что большинство очень способных людей имеют ярко выраженные природные задатки. Проявляется это в первую очередь в весьма раннем проявлении этих способностей у талантов и гениев. Талант — это способность к достижениям высшего порядка. Гениальность — способность создавать что-то принципиально новое и очень важное.

Другие факторы, влияющие на развитие способностей:

— время выявления (раннее выявление способности способствует лучшему дальнейшему ее развитию),

— интерес (источником интереса может быть и сама деятельность, но имеет значение и изначальный интерес — жажда к получению новых знаний в определенной области),

— всестороннее развитие интересов и способностей (распространенная ошибка заключается в замыкании на одном виде деятельности: считается, что не надо тратить время на посторонние вещи; это может привести и к угасанию интереса, и к образованию слишком узкого специалиста; довольно типичный пример — музыкант, который всю жизнь оттачивает свои музыкальные умения и навыки, узость интересов и кругозора приводит к невозможности развиться в композитора, автора песен или музыкального продюсера),

— соперничество (большинство способных людей очень ревниво относятся к успеху других людей, особенно одноклассников и близких коллег, соперничество для них — вечный источник энергии),

— сотрудничество (соперничество часто порождает сотрудничество, а сотрудничество — соперничество, в общении, совместной работе, проектах, дискуссиях происходит становление очень многих талантливых людей — своего рода «обжиг»).

Маклаков А. Г. Общая психология. СПб: Питер, 2001.

Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. — М.: Педагогика, 1976.

15 невероятных примеров того, как один человек изменил мир к лучшему

Раскрытие информации: как участник партнерских программ мы зарабатываем на соответствующих покупках, сделанных на нашем веб-сайте. Если вы совершите покупку по ссылкам с этого веб-сайта, мы можем получить небольшую долю от продаж по этим партнерским программам. Вы можете прочитать наш полный отказ от ответственности для более подробной информации.

Наверное, самый классический вопрос в гражданской активности: может ли один человек что-то изменить?

История ясно показывает, что один человек может изменить мир. Нередко один человек оказывает значительное влияние благодаря исключительным возможностям, действиям и/или ситуациям.

Хотя вопрос поставлен правильно, не должно быть никаких сомнений в том, может ли человек изменить мир к лучшему. Основной принцип причины и следствия предполагает, что простое существование изменяет форму вашего окружения.

Основной принцип причины и следствия предполагает, что простое существование изменяет форму вашего окружения.

Даже прочитав эту статью, например, вы предприняли небольшое действие (причина), которое может помочь сформировать вашу среду (следствие). Будь то эссе в классе или просто для вдохновения (причины), чтение статьи в Интернете меняет информационные потоки как в онлайн-, так и в офлайн-сообществах (эффекты).

Если вы затем поделитесь чем-то из статьи или измените свое поведение на основе того, что вы прочитали (больше причин), кто-то другой в вашем окружении также может изменить свое поведение и так далее (больше эффектов).

Хотя это может звучать философски, бесчисленные исследования показали, что на наше поведение влияют окружающие, даже когда мы этого не осознаем. Было доказано, что семья, друзья и партнеры влияют на решения человека во всем, от направлений путешествий до татуировок.

Итак, нет сомнений, что человек может изменить ситуацию. На самом деле возникает вопрос: как люди могут оказывать большее влияние на мир, чем обычно?

Ниже в этой статье рассматриваются примеры людей, «делающих мир лучше» — многие из них менее известны в истории. Однако я оставляю термин «изменение мира к лучшему» неопределенным, чтобы мы могли исследовать спектр причин и следствий.

Однако я оставляю термин «изменение мира к лучшему» неопределенным, чтобы мы могли исследовать спектр причин и следствий.

Примеры разбиты на три категории по пять примеров в каждой. Каждая категория — это то, что кажется доминирующей причиной того, как человек смог оказать большее влияние, чем обычно. Категории включают 1) исключительные возможности, 2) чрезвычайные действия и 3) чрезвычайные ситуации. Как писал Шекспир,

[Некоторые]одни рождаются великими, некоторые достигают величия, а некоторым величие навязывается.

Чрезвычайные возможности

«Чрезвычайные возможности» — это свободная категория, предназначенная для тех, кто не обязательно намеревался изменить мир, но смог внести свой вклад, постоянно внося свой вклад в свою область. Это те люди, которые рассматривали профессиональные проблемы как возможности и посвятили свои усилия решению этих проблем. В конце концов, их усилия окупились, и они смогли оказать огромное влияние на мир.

Эту категорию можно примерно приравнять к шекспировской категории «прирожденных великих», поскольку это люди, которые использовали свои (врожденные или приобретенные) таланты так хорошо, что не могли не изменить мир к лучшему.

Марта Геллхорн

Марта Геллхорн была писателем и журналистом, которого считают одним из величайших военных корреспондентов всех времен. Она освещала практически все крупные конфликты за свою 60-летнюю карьеру. Она была безжалостна в своих репортажах и сумела найти творческие способы раскрытия суровой правды о мировых конфликтах.

Карьера Геллхорна была новаторской во многих отношениях, включая разрушение барьеров для женщин-репортеров, а также полное изменение способов подготовки военных репортажей. Один из ее первых прорывов произошел, когда она сообщила о гражданской войне в Испании.

Без официального задания газеты подделала документы, чтобы попасть в зону боевых действий. Оттуда она начала сосредотачивать свои истории на влиянии конфликта на человеческие жизни. Ее внимание к человеческим жертвам отличалось от обычных репортажей, в которых основное внимание уделялось стратегиям на поле боя, оценкам генералов, героизму солдат и общим условиям жизни гражданского населения.

Ее внимание к человеческим жертвам отличалось от обычных репортажей, в которых основное внимание уделялось стратегиям на поле боя, оценкам генералов, героизму солдат и общим условиям жизни гражданского населения.

Сегодня некоторые сетуют на то, что военные репортажи без нее уже не те, и что эта область скатилась к националистическому обелению конфликтов. Хотя трудно измерить влияние Геллхорн, ее репортажи помогли разоблачить некоторые из худших человеческих страданий и позволили многим стать свидетелями ужасов войны, которые до нее не были так ясно представлены публике.

Морис Хиллеман

Фото: Университет штата Монтана Морис Хиллеман — величайший микробиолог, когда-либо живший на земле. Хотя вы можете не знать его имени, на вашу жизнь, вероятно, повлияла его работа, поскольку он разработал более 40 вакцин — поистине геркулесов вклад в его область. Считается, что он спас больше жизней, чем любой другой ученый-медик 20 века.

Считается, что он спас больше жизней, чем любой другой ученый-медик 20 века.

У Хиллемана было скромное начало. Он вырос на ферме своего дяди в Монтане после того, как его сестра-близнец и мать умерли из-за осложнений при родах. Позже он приписал большую часть своего успеха тому факту, что провел так много времени, выращивая цыплят на ферме этого дяди — в то время куриные яйца использовались для выращивания вирусов для вакцин.

Он так умел разрабатывать вакцины, что, когда в 1963 году заболела его дочь, он взял мазок с задней стенки ее горла, отнес образец в свою лабораторию и к 19 годам67 он разработал вакцину от этой болезни. Хотя его методы больше не будут работать в сегодняшней нормативной среде, его работа и самоотверженность, несомненно, спасли миллионы жизней. Хиллеман действительно рассматривал каждую болезнь как возможность помочь людям, и к концу своей карьеры он навсегда изменил медицинский ландшафт к лучшему.

com/embed/pLP51xC5mQw» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>Габриэла Мистраль (Люсила Годой Алькаяга)

Габриэла Мистраль (которую звали Люсила Годой Алькаяга) родилась в конце 19Чили го века. В молодости она была педагогом и поэтессой. Ее поэзия получила международное признание в возрасте 25 лет. Мистраль смогла использовать свою известность для продвижения права на образование для всех чилийских социальных слоев.

Выросшая в бедности и в семье с одним родителем, у нее было тяжелое детство. Ситуация ухудшилась, когда ее первая любовь покончила жизнь самоубийством в 1909 году, а вскоре после этого ее вторая любовь вышла замуж за другую женщину. Мистраль превратил ее боль и горе в стихи. Ее слова нашли отклик у публики, и в 19 лет она получила широкое признание.14 для ее сборника «Сонеты о смерти» (Sonnets de la Muerte).

Ее известность позволяла ей занимать различные влиятельные должности, и в конце концов она стала дипломатом своей страны. Используя свое международное признание, Мистраль распространяла гуманитарное послание и отстаивала право на образование. В 1945 году она стала первым латиноамериканским писателем, удостоенным Нобелевской премии по литературе.

Используя свое международное признание, Мистраль распространяла гуманитарное послание и отстаивала право на образование. В 1945 году она стала первым латиноамериканским писателем, удостоенным Нобелевской премии по литературе.

История Мистраля показывает, как искусство может иметь огромное влияние на наши сообщества. Ее смелость рассказать свою историю не только принесла ей славу, но и дала Мистралю возможность продвигать дело, близкое ее сердцу, — образование. Ее усилия были поистине глобальными, и сегодня она укоренилась в чилийской истории. Она даже изображена на банкноте в 5000 чилийских песо.

Нильс Болин

Нильс Болин был шведским инженером-механиком, который изобрел трехточечный ремень безопасности. Его изобретение спасло сотни тысяч (вероятно, миллионы, хотя данных по всему миру нет) жизней с тех пор, как он впервые представил его коллегам, работающим в Volvo, в 1959 году.

Его изобретение спасло сотни тысяч (вероятно, миллионы, хотя данных по всему миру нет) жизней с тех пор, как он впервые представил его коллегам, работающим в Volvo, в 1959 году.

До работы в Volvo Болин участвовал в разработке катапультного кресла для пилотов, работая в Saab. Позже он использовал многое из того, чему научился в Saab, для разработки трехточечного ремня безопасности в Volvo. Он даже помог научно продемонстрировать эффективность ремней безопасности в исследовании 28 000 автомобильных аварий в Швеции (задача, обычно не требуемая от инженера).

По оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 2016 году только в США ремень безопасности спас около 15 000 жизней. По данным CDC, ремень безопасности спас более 255 000 жизней в США в период с 1975 по 2008 год. Конечно, влияние во всем мире намного больше, но официальных данных нет.

Изобретение Болина оказало неоценимое влияние на мир. Его приверженность машиностроению и его способность видеть проблемы в своей области как возможности помогли предотвратить бесчисленное количество смертей и будут продолжать делать это в ближайшие десятилетия.

Нелли Блай (Элизабет Кокран Симэн)

Элизабет Кокран Симэн более известна под псевдонимом Нелли Блай. Она была мастером многих профессий, включая журналистику, индустриализацию и благотворительность. Блай была известна несколькими вещами в своей карьере, включая кругосветное путешествие за 72 дня. Однако главная причина, по которой она попала в этот список, заключается в ее работе в журналистике, которая помогла разоблачить ужасные условия психиатрических учреждений в США в конце 19 века 9.0003

Блай рано стала журналистом и начала свою карьеру в Pittsburgh Dispatch , где она писала статьи-расследования об условиях труда женщин-фабричных работниц. Однако после того, как в газету поступили жалобы, ее перевели на репортаж о садоводстве и искусстве. Неудовлетворенный, Блай оставил газету и отправился в Нью-Йорк в поисках лучшей работы.

Неудовлетворенный, Блай оставил газету и отправился в Нью-Йорк в поисках лучшей работы.

Она смогла уговорить себя на должность в New York World , где она приняла задание под прикрытием исследовать психиатрические учреждения. Блай притворился сумасшедшим, чтобы попасть в печально известную психиатрическую лечебницу на острове Блэквелл. Она провела десять дней в учреждении и попала в отвратительные условия. Затем она была освобождена по требованию своего босса в New York World и опубликовала свое разоблачение Десять дней в сумасшедшем доме .

Храбрость Блай и преданность своей профессии позволили ей добиться больших успехов, поскольку психиатрические учреждения начали реформировать многие практики и улучшать условия после ее публикации. (Хотя потребовалось много десятилетий, прежде чем условия в психиатрических учреждениях улучшились до сегодняшних стандартов.) Она не только помогла многим людям в системе психиатрической помощи, но и помогла создать журналистские расследования.

Чрезвычайные действия

«Чрезвычайные действия» — это грубая категория, предназначенная для включения тех, кто целенаправленно намеревается внести изменения в свои сообщества или общества. Независимо от того, было ли их действие началом движения или просто сдачей крови, их готовность действовать имела большое значение.

Эта категория может быть приравнена к замечанию Шекспира о том, что «некоторые достигают величия» в том, что они преднамеренно работали или предпринимали действия, чтобы оказать влияние (большое или маленькое). Это люди, которые действовали намеренно и добились результатов.

Сэр Николас Уинтон

Сэр Николас Уинтон был назван CBS News «доказательством того, что один человек может изменить ситуацию». Замечательные действия Уинтона спасли 669 детей от ужасов Холокоста. Он никогда не добивался признания своих усилий, и только 50 лет спустя его героизм был раскрыт BBC.

Замечательные действия Уинтона спасли 669 детей от ужасов Холокоста. Он никогда не добивался признания своих усилий, и только 50 лет спустя его героизм был раскрыт BBC.

Уинтон был лондонским биржевым маклером до начала Второй мировой войны, но ничто в его личных финансах или карьере не делало его более подходящим для спасения детей от нацистской Германии, чем кто-либо другой в то время.

Его усилия начались после того, как он планировал отправиться на лыжную прогулку в Швейцарию. По воле судьбы он изменил свои планы, чтобы навестить друга в Праге, который работал с Британским комитетом по делам беженцев. Его друг показал ему условия беженцев. Он был настолько поражен увиденным, что создал организацию по поиску семей и жилья для детей, бежавших из Германии.

Из скромного офиса, расположенного за обеденным столом в отеле, Уинтон смог успешно координировать спасение 669 человек.дети. Среди детей многие вырастут и станут известными математиками, политиками, кинематографистами, писателями и многими другими. Его готовность действовать оказала глубокое влияние на жизнь этих детей, а также на жизнь общества в целом. Его вклад будет ощущаться грядущими поколениями.

Его готовность действовать оказала глубокое влияние на жизнь этих детей, а также на жизнь общества в целом. Его вклад будет ощущаться грядущими поколениями.

Клодетт Колвин

Клодетт Колвин — одна из многих незамеченных героинь движения за гражданские права. Она оказала неоспоримое (но часто непризнанное) влияние на историю в возрасте 15 лет, когда отказалась уступить место в автобусе белой женщине во время сегрегации. Акт ненасильственного сопротивления Колвин послужил источником вдохновения для более известного инцидента с Розой Паркс, который произошел девять месяцев спустя.

Колвин вырос в Монтгомери, штат Алабама, в разгар сегрегации. Она страстно изучала историю чернокожих и смело воспользовалась шансом развить наследие своих героев. Однажды в марте 1955 года она ехала в общественном автобусе, возвращаясь из школы, когда водитель потребовал, чтобы Колвин и ее друзья переместились в конец автобуса, чтобы освободить место для белой женщины.

Однажды в марте 1955 года она ехала в общественном автобусе, возвращаясь из школы, когда водитель потребовал, чтобы Колвин и ее друзья переместились в конец автобуса, чтобы освободить место для белой женщины.

Друзья Колвин неохотно двинулись, но она осталась на месте. Колвин предпринял смелые действия и публично нарушил закон. Позже она сказала Би-би-си:

Всякий раз, когда люди спрашивают меня: «Почему ты не встал, когда водитель автобуса спросил тебя?», я говорю, что мне казалось, что руки Гарриет Табман толкают меня на одно плечо, а руки Соджорнер Трут толкают меня на другое плечо. Меня вдохновили эти женщины, потому что мой учитель рассказал нам о них так подробно.

Колвин действительно хорошо знал Розу Паркс, и арест Колвина сблизил их двоих. Позже, когда местное отделение NAACP рассматривало возможность использования ареста Колвина в качестве катализатора бойкота автобусов в Монтгомери, лидеры отделения решили, что Колвин слишком молод, чтобы быть лицом движения. Вместо этого они предложили Парксу разыграть аналогичную ситуацию, которая послужила бы толчком для бойкота.

Вместо этого они предложили Парксу разыграть аналогичную ситуацию, которая послужила бы толчком для бойкота.

Позже Колвин выступил истцом в делах федерального суда, что помогло положить конец сегрегации в автобусах (Браудер против Гейла). Недавно историки начали воскрешать историю Колвина, чтобы исправить исторические записи. Хотя Колвин до сих пор не получила признания, которого она действительно заслуживает, ее действия напрямую привели к прекращению сегрегации.

Беззаботный рассказ о Клодетт.

Уолтер Ройтер

Уолтер Ройтер был организатором движения за трудовые и гражданские права. Он помог превратить Объединенные автомобильные рабочие (UAW) в межотраслевую силу, выходящую далеко за рамки трудовых прав. Он сыграл важную роль в использовании потенциала UAW для продвижения гражданских прав, прав женщин, государственного образования, защиты окружающей среды, здравоохранения и нераспространения ядерного оружия.

Ройтер с раннего возраста был осведомлен о деятельности в области прав трудящихся. Будучи маленьким мальчиком в Западной Вирджинии, он многому научился у своего отца, который был водителем фургона с пивом и профсоюзным активистом. Его отец даже организовывал дебаты для своих детей, чтобы помочь им критически осмыслить насущные социальные проблемы дня. Позже Ройтер вспоминал:

На коленях у моего отца мы изучали философию профсоюзного движения. Каждый день мы получаем борьбу, надежды и чаяния трудящихся.

Ройтер был сильным союзником доктора Мартина Лютера Кинга-младшего и сыграл важную роль в организации Марша на Вашингтон в 1963 году. Он даже выступил незадолго до знаменитой речи Кинга «У меня есть мечта».

Он даже выступил незадолго до знаменитой речи Кинга «У меня есть мечта».

Достижения Ройтера ошеломляют, если их перечислить полностью. На самом деле, потребовался бы целый пост, чтобы отдать должное делу его жизни. Его влияние варьировалось от превращения автомобильных рабочих в средний класс, помощи в создании Корпуса мира, переговоров об обмене пленными между США и Кубой и многого другого.

Его наследие глубоко укоренилось в США и во всем мире, однако его имя не так известно, как имя некоторых его современников. Тем не менее, история Ройтера показывает степень способности человека изменить мир к лучшему.

Малала Юсуфзай

Малала Юсуфзай, пожалуй, самый известный человек в этом списке. Однако ее нынешняя слава не должна отвлекать читателей от того факта, что она оказала огромное влияние на мир в удивительно молодом возрасте и практически без ресурсов.

Малала (как она стала известна) родилась и выросла в долине Сват. В детстве она ходила в школу, но когда талибы захватили ее деревню, девочкам запретили ходить в школу. Любовь к школе заставила ее выступить против несправедливости. Однако ее защита сделала ее мишенью, и в октябре 2012 года Малала была ранена в лицо членом движения «Талибан», когда ехала в автобусе.

Примечательно, что она выздоровела в больнице в Англии и мгновенно стала символом репрессивных условий, которые талибы навязывали местному населению, особенно женщинам. Малала сделала сознательный выбор, что она будет продолжать говорить, несмотря на риски. С помощью своего отца она создала Фонд Малала, который стремится улучшить доступ к образованию для женщин во всем мире.

Малала стала самым молодым человеком, когда-либо получившим Нобелевскую премию мира в 2014 году. Она продолжает выступать в качестве лидера и представителя по вопросам доступа женщин к образованию.

youtube.com/embed/8hx0ajieM3M?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>Джеймс Харрисон

Джеймс Харрисон является доказательством того, что небольшие действия могут иметь огромные последствия. Харрисона иногда называют «Человеком с золотыми руками», потому что его донорская кровь помогла спасти жизни более 2,4 миллиона младенцев, включая его собственную дочь.

Когда Харрисону было 14 лет, ему сделали операцию по удалению одного из легких. Когда он выздоровел, врачи объяснили, что он смог пережить операцию благодаря большому количеству донорской крови. Благодарный за вклад случайных незнакомцев в спасение его жизни, Харрисон поклялся сдавать кровь при каждой возможности.

Он сдержал свое обещание и начал сдавать кровь четыре года спустя, когда ему было 18 лет, когда ему было по закону разрешено. Врачи быстро признали, что кровь Харрисона содержала необычные антитела, которые помогли в лечении заболевания крови, называемого резусом (или резусом). болезнь. Болезнь может быть фатальной для младенцев, и лечение ускользало от ученых-медиков до крови Харрисона.

болезнь. Болезнь может быть фатальной для младенцев, и лечение ускользало от ученых-медиков до крови Харрисона.

Маленький поступок Харрисона по сдаче крови оказал глубокое влияние на жизни миллионов людей. Его история — свидетельство того, что маленькие действия действительно могут изменить мир.

Чрезвычайные ситуации

«Чрезвычайные ситуации» — это, вероятно, то, что Шекспир имел в виду, когда говорил, что «некоторым навязано величие». Это люди, оказавшиеся в критические моменты, и то, как они отреагировали, имело серьезные последствия.

Кешия Томас

Фото Марка Бруннера Летом 1996 года отделение Ку-клукс-клана (ККК) планировало провести митинг в Анн-Арборе, штат Мичиган. Как только стало известно, что ККК планирует митинг, активисты быстро организовали контрдемонстрацию в тот же день.

Во время протестов сторонник превосходства белой расы пробрался в ряды контрпротестующих. Его быстро заметили. Член ККК (или «клановец») побежал, и противники протеста агрессивно преследовали его.

Контрпротестующие быстро догнали их, и последовали физические ссоры. Они начали избивать клановца и раздались призывы «Убить нациста». Героически Кешия Томас, афроамериканский контрпротестующий, прыгнула перед клановцем, чтобы защитить его от приближающегося нападения. Она успешно спасла мужчину, который должен был быть ее «врагом», от серьезных физических повреждений и, возможно, даже смерти.

Томас продемонстрировал редкое мужество и любовь, когда она рисковала собственной безопасностью, чтобы спасти кого-то, чья личность определялась ненавистью к афроамериканцам. Несмотря на эмоционально заряженный момент, Томас сохранила свою честность и позже заметила:

Никто не заслуживает того, чтобы его обижали, особенно за идею.

Ее мужество спасло жизнь и остановило цикл насилия. Инцидент был запечатлен Марком Бруннером (см. выше), и теперь эти фотографии считаются культовыми.

Инцидент был запечатлен Марком Бруннером (см. выше), и теперь эти фотографии считаются культовыми.

Зак Кларк

Возможно, вы слышали городские легенды о людях, которые в моменты чрезвычайных ситуаций получают такой выброс адреналина, что могут поднимать машины, чтобы спасти кого-то под ними. Что ж, некоторые из этих историй реальны, и Зак Кларк — один из таких удивительных людей, который фактически поднял машину с кого-то, кто был прижат снизу.

Осенью 2019 года Зак (16 лет) и его мать Лора Кларк услышали крики о помощи по соседству. Оба бросились на помощь своей соседке и обнаружили, что ее муж застрял под Volkswagen Passat. По-видимому, домкрат соскользнул, когда мужчина возился с автомобилем, и он упал на него, зажав его выше пояса.

Зак быстро подбежал к передней части машины и приподнял ее ровно настолько, чтобы позволить Лоре и жене мужчины вытащить его. К счастью, мужчина выжил. О героизме Зака ходят городские легенды, и он показывает буквальную силу, которая исходит от помощи другим.

Уэллс Кроутер «Человек в красной бандане»

Уэллс Кроутер был одним из героев (среди многих) сразу после терактов 11 сентября. Кроутер был трейдером, работавшим на 104-м этаже Южной башни Всемирного торгового центра. После того, как самолет врезался, Кроутер помог десяткам людей выбраться из-под обломков и выбраться из здания до того, как оно рухнуло.

Многие называли его просто «человеком в красной бандане» (которую он носил для защиты от дыма и мусора). Многие сообщали, что Кроутер давал четкие указания тем, кто все еще был ошеломлен ударом, и помогал раненым. Он провел несколько этажей офисных работников в безопасное место, даже однажды нес одну женщину на спине.

Многие сообщали, что Кроутер давал четкие указания тем, кто все еще был ошеломлен ударом, и помогал раненым. Он провел несколько этажей офисных работников в безопасное место, даже однажды нес одну женщину на спине.

Очистив тех, кто мог двигаться, Кроутер вернулся, чтобы обыскать другие этажи. В конце концов, он отдал свою жизнь, чтобы помочь другим, до самых последних секунд перед падением здания.

Его влияние было настолько велико, что многие из тех, кого он спас, остаются связанными, потому что их спас один и тот же человек. Кроутер был пожарным-добровольцем в подростковом возрасте и, как сообщается, сказал своему отцу, что хочет бросить работу трейдера акциями, чтобы присоединиться к FDNY. Хотя у него, возможно, была особая склонность к реагированию на чрезвычайные ситуации, история Кроутерса показывает, на что способны обычные граждане в чрезвычайных ситуациях.

com/embed/zmSTunqmxO0?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>Холли МакНалли

Холли МакНалли проявила невероятную храбрость, помогая спасти водителя грузовика, разбившегося при перевозке реактивного топлива. МакНалли, родившая всего за десять дней до инцидента, сообщила, что чувствовала себя обязанной сделать все возможное, чтобы спасти жизнь, только что дав жизнь сама.

По дороге домой со своей матерью в феврале 2020 года Макнелли заметила перевернутый грузовик возле шоссе. Многие зрители снимали сцену, охваченную дымом и огнем. Однако Макнелли действовала, когда другие отказывались и против воли ее матери. Она побежала в сторону дыма и пламени, чтобы помочь водителю, который пытался потушить огонь на своей одежде и теле.

Вместе с другим добрым самаритянином Макнелли и водитель скрылись до мощного взрыва, последовавшего за первой аварией. Она является вдохновляющим примером того, как любовь к жизни может подтолкнуть нас к сверхчеловеческим действиям.

Станислав Петров

Станислав Петров был элитным офицером Советской армии, который, возможно, в одиночку предотвратил ядерную войну между Советским Союзом и США. Его история показывает силу навыков критического мышления и необходимость сознательно не подчиняться приказам. если необходимо.

Петров был назначен следить за советскими системами предупреждения о ракетном нападении в разгар холодной войны. В сентябре 1983 года эти системы раннего предупреждения сообщили о запуске ракеты из США с «высочайшим» уровнем достоверности. Петров в это время находился на дежурстве и имел приказ предупредить начальство о таком предупреждении.

Несмотря на эти приказы, Петров не предпринял никаких действий. Он сидел и смотрел на экран, который сменился с «ЗАПУСК» на «РАКЕТНЫЙ УДАР», когда завыли сирены. Петров почуял, что что-то не так. Он проверил системы поддержки, которые сообщили об отсутствии активности. Он также подумал, что странно, как быстро компьютерная система повысила свою метрику достоверности до самого высокого уровня.

Он сидел и смотрел на экран, который сменился с «ЗАПУСК» на «РАКЕТНЫЙ УДАР», когда завыли сирены. Петров почуял, что что-то не так. Он проверил системы поддержки, которые сообщили об отсутствии активности. Он также подумал, что странно, как быстро компьютерная система повысила свою метрику достоверности до самого высокого уровня.

Петров просидел двадцать три минуты, прежде чем сообразил, что если бы предупреждение было точным, то ракеты уже успели бы попасть. Выяснилось, что инцидент произошел из-за неисправности системы оповещения.

Если бы Петров предпринял какие-либо действия, большинство согласны с тем, что советское руководство, вероятно, санкционировало бы (что, по их мнению, было) ответный ядерный удар по США

30 лет спустя Петров сообщил Би-би-си,

I имел все данные [чтобы предположить, что ракетная атака продолжалась]. Если бы я отправил свой доклад выше по инстанциям, никто бы и слова не сказал против.

Способность Петрова сохранять спокойствие и тщательно оценивать ситуацию позволила ему сделать важный выбор, который, вероятно, спас мир от катастрофы, которую невозможно вообразить.

Хотите что-то изменить? Ознакомьтесь с нашим постом об участии сообщества, чтобы начать.

Твитнуть

Электронная почта

Этика и добродетель — Центр прикладной этики Марккула

Для многих из нас фундаментальный вопрос этики звучит так: «Что мне делать?» или «Как мне поступить?» Предполагается, что этика снабжает нас «моральными принципами» или универсальными правилами, которые говорят нам, что делать. Многие, например, читали страстных приверженцев морального принципа утилитаризма: «Каждый обязан делать все, что принесет наибольшую пользу для наибольшего числа». Другие так же привержены основному принципу Иммануила Канта: «Каждый обязан поступать только так, чтобы уважать человеческое достоинство и моральные права всех людей».

Моральные принципы, подобные этим, в первую очередь касаются действий и поступков людей. Мы «применяем» их, спрашивая, чего эти принципы требуют от нас в конкретных обстоятельствах, например, при рассмотрении вопроса о том, солгать или совершить самоубийство. Мы также применяем их, когда спрашиваем, чего они требуют от нас как профессионалов, например, юристов, врачей или деловых людей, или чего они требуют от нашей социальной политики и институтов. За последнее десятилетие возникли десятки этических центров и программ, посвященных «деловой этике», «юридической этике», «медицинской этике» и «этике государственной политики». Эти центры предназначены для изучения влияния моральных принципов на нашу жизнь.

Но разве этика состоит только из моральных принципов? Критики справедливо заявляют, что этот акцент на моральных принципах попахивает бездумным и рабским преклонением перед правилами, как если бы моральная жизнь сводилась к тщательной проверке каждого нашего действия по таблице того, что можно и чего нельзя делать. К счастью, эта одержимость принципами и правилами была недавно оспорена несколькими специалистами по этике, которые утверждают, что акцент на принципах игнорирует фундаментальный компонент этики — добродетель. Эти специалисты по этике указывают на то, что, сосредотачиваясь на том, что люди должны делать или как люди должны действовать, «подход, основанный на моральных принципах», игнорирует более важный вопрос — какими люди должны быть. Другими словами, фундаментальный вопрос этики — это не «Что мне делать?» но «Каким человеком я должен быть?»

К счастью, эта одержимость принципами и правилами была недавно оспорена несколькими специалистами по этике, которые утверждают, что акцент на принципах игнорирует фундаментальный компонент этики — добродетель. Эти специалисты по этике указывают на то, что, сосредотачиваясь на том, что люди должны делать или как люди должны действовать, «подход, основанный на моральных принципах», игнорирует более важный вопрос — какими люди должны быть. Другими словами, фундаментальный вопрос этики — это не «Что мне делать?» но «Каким человеком я должен быть?»

В соответствии с «этикой добродетели» существуют определенные идеалы, такие как совершенство или преданность общему благу, к которым мы должны стремиться и которые обеспечивают полное развитие нашей человечности. Эти идеалы обнаруживаются в результате вдумчивого размышления о том, кем мы, человеческие существа, можем стать.

«Добродетели» — это отношения, наклонности или черты характера, которые позволяют нам быть и действовать таким образом, чтобы развивать этот потенциал. Они позволяют нам следовать идеалам, которые мы приняли. Честность, мужество, сострадание, щедрость, верность, честность, справедливость, самообладание и благоразумие — все это примеры добродетелей.

Они позволяют нам следовать идеалам, которые мы приняли. Честность, мужество, сострадание, щедрость, верность, честность, справедливость, самообладание и благоразумие — все это примеры добродетелей.

Как человек развивает добродетели? Добродетели развиваются через обучение и через практику. Как предположил древний философ Аристотель, человек может улучшить свой характер, практикуя самодисциплину, в то время как хороший характер можно испортить повторяющимся баловством. Точно так же, как способность пробежать марафон развивается благодаря длительным тренировкам и практике, развивается и наша способность быть справедливым, мужественным или сострадательным.

Добродетели — это привычки. То есть, однажды приобретенные, они становятся характерными для человека. Например, человека, который развил в себе добродетель щедрости, часто называют щедрым человеком, потому что он или она склонны проявлять щедрость при любых обстоятельствах. Более того, человек, развивший в себе добродетели, будет естественно расположен действовать в соответствии с моральными принципами.

Как с этим бороться?»

Как с этим бороться?»