расписание, фото, адрес и т. д. на официальном сайте Культура.РФ

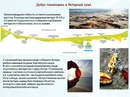

Куршская коса — естественный природный заповедник, представляющий в миниатюре сразу несколько миров. Ученые называют ее «музеем природных зон», настолько разнообразны здесь пейзажи: от березовых лесов до песчаных пустынь. И все это на узкой ленточке земли (в самом широком месте коса достигает 3,8 километра, а в самом узком — лишь 400 метров). Зато длина этой косы — 98 километров, и чуть меньше половины проходит по российской территории. Дальше — пограничный пост и литовская граница. Но проехать по этой дороге, нигде не задержавшись хотя бы на час, а может, и на день-другой, очень трудно. Буквально на каждом километре открывается новый вид: лиственные и хвойные леса, бесконечные птичьи базары и песчаные дюны.

Визит-центр «Музейный комплекс»

Этот пункт маршрута миновать в любом случае не удастся, ведь он расположен в самом начале Куршской косы, на 14-м километре, прямо на берегу залива. Здесь и небольшой музейный комплекс, рассказывающий об истории здешних мест, и дендрарий, и маленький зоопарк, и причал с катерами, на которых можно отплыть на обзорную экскурсию.

«Фрингилла»

Так называется орнитологическая станция, расположенная на 23-м километре косы. Здесь работают ученые Зоологического института Российской академии наук, однако есть и небольшой маршрут для туристов, экскурсию по которому ведут профессиональные орнитологи.

Высота Мюллера

На 32-м километре косы путешественников ждет прогулка над одной из самых «строптивых» дюн, чье наступление было остановлено лишь в конце XIX столетия усилиями лесовода Петера Эразма Мюллера. На границе между сосновым лесом и песками открывается незабываемый вид на Куршский залив с высоты специальной смотровой площадки. Рядом расположилась пожарная вышка, построенная еще в позапрошлом веке — впрочем, настолько обветшавшая, что остается лишь ознакомиться с ней на расстоянии.

«Танцующий лес»

На 37-м километре косы, в районе поселка Рыбачий, сосны, посаженные в 60-е годы прошлого века, приняли очень странные формы: они изгибаются, порой почти завязываются в узлы и действительно напоминают бурно танцующих людей. Почему? На этот вопрос у ученых нет однозначного ответа. Многим роща кажется мистической и загадочной. Кстати, именно здесь находилась планерная школа Третьего рейха. Дело в том, что после Первой мировой войны Германии (по условиям мирного договора) было запрещено иметь свою авиацию. Однако это условие не распространялось на аппараты без мотора, и уже в начале 20-х годов прошлого века среди немцев началось повальное увлечение планеризмом. На Куршской косе для этого идеальные условия — ровные ветра и песчаные посадочные полосы. Не удивительно, что именно здесь германские пилоты ставили свои рекорды дальности и высоты полета на планерах. В середине же 1920-х в районе нынешнего поселка Рыбачий появилась планерная школа, которая очень скоро прогремела на всю Европу. В 30-е годы ей был присвоен титул «Имперская», и на протяжении нескольких лет именно здесь, в обход мирных соглашений, ковались кадры для Люфтваффе.

Почему? На этот вопрос у ученых нет однозначного ответа. Многим роща кажется мистической и загадочной. Кстати, именно здесь находилась планерная школа Третьего рейха. Дело в том, что после Первой мировой войны Германии (по условиям мирного договора) было запрещено иметь свою авиацию. Однако это условие не распространялось на аппараты без мотора, и уже в начале 20-х годов прошлого века среди немцев началось повальное увлечение планеризмом. На Куршской косе для этого идеальные условия — ровные ветра и песчаные посадочные полосы. Не удивительно, что именно здесь германские пилоты ставили свои рекорды дальности и высоты полета на планерах. В середине же 1920-х в районе нынешнего поселка Рыбачий появилась планерная школа, которая очень скоро прогремела на всю Европу. В 30-е годы ей был присвоен титул «Имперская», и на протяжении нескольких лет именно здесь, в обход мирных соглашений, ковались кадры для Люфтваффе.

Высота Эфа

Это место на 42-м километре названо в честь инспектора по дюнам (была в Прусской империи и такая профессия) Франца Эфа. Примечательно оно не только самой высокой дюной Европы — именно отсюда со смотровых площадок можно одновременно созерцать все разнообразие пейзажей Куршской косы: и белые дюны, и закрепленные посадками пески, и густые леса, и песчаные пляжи.

Примечательно оно не только самой высокой дюной Европы — именно отсюда со смотровых площадок можно одновременно созерцать все разнообразие пейзажей Куршской косы: и белые дюны, и закрепленные посадками пески, и густые леса, и песчаные пляжи.

Так было…

Пески, притягивают взор, манят к себе, но… Ходить по дюнам воспрещается, дабы не нарушить хрупкое природное равновесие. Каждый шаг может отозваться экологической катастрофой, последствия которой придется исправлять веками. Об этом свидетельствует вся история Куршской косы.

В IX веке здесь жили языческие племена куршей — отсюда и пошло название местности. Тогда тут росли леса, и, согласно легендам, курши поклонялись вековым деревьям, водя вокруг них хороводы. Лес был для них святыней — один из первых христианских миссионеров, пражский епископ Войцех Адальберт, даже поплатился жизнью за то, что вошел в священную рощу.

Позднее, в XII веке, на косе обосновались викинги, которым леса служили лишь строительным материалом для легких и быстрых дракаров. Но и тогда священные рощи оставались нетронутыми. Угроза над ними нависла лишь в XVI веке, когда эти земли отошли к пруссам. Сперва в рощах стали охотиться прусские короли и дворяне, потом леса по всей косе начали варварски вырубать. Последствия оказались катастрофическими: к концу XVIII столетия песок стал заносить поселки и дороги, превращая косу в пустыню. Люди постепенно уезжали из этих мест. По решению прусского управления государственных земель пески поначалу закрепляли посадками кустарника, затем здесь появились ученые, землемеры и лесоводы. Так началась битва за Куршскую косу.

Но и тогда священные рощи оставались нетронутыми. Угроза над ними нависла лишь в XVI веке, когда эти земли отошли к пруссам. Сперва в рощах стали охотиться прусские короли и дворяне, потом леса по всей косе начали варварски вырубать. Последствия оказались катастрофическими: к концу XVIII столетия песок стал заносить поселки и дороги, превращая косу в пустыню. Люди постепенно уезжали из этих мест. По решению прусского управления государственных земель пески поначалу закрепляли посадками кустарника, затем здесь появились ученые, землемеры и лесоводы. Так началась битва за Куршскую косу.

После Второй мировой войны, когда вместе с частью Восточной Пруссии Куршская коса отошла к Советскому Союзу, работу продолжили отечественные лесоводы. И сегодня местные энтузиасты, работники музеев, ученые и волонтеры со всей России трудятся здесь каждый день, сохраняя леса, дюны и птичьи гнездовья. С 2000 года Куршская коса входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Легенды Куршской косы

Рассказывают, что в Кунценской кирхе (в поселке, который стоял в XVIII веке примерно на середине косы) случилась странная история. В одну безлунную ночь в дом к местному пастору постучались неизвестные и приказали ему немедленно обвенчать молодоженов. Они повели его к морю, где он увидел странный корабль с черными парусами, изукрашенный костями и черепами. Придя в ужас, пастор попытался бежать, но незнакомцы схватили его, завязали глаза и отвели в кирху. Руки новобрачных, над которыми его заставили совершить обряд, были холодны как лед, а кольца, которыми они обменялись, казались раскаленными. Едва окончив обряд, пастор вышел за порог и вдруг услышал за спиной выстрел. В тот же миг он потерял сознание. Когда же очнулся утром, то увидел на пороге церкви прекрасную девушку с простреленной головой, а на горизонте — удаляющийся черный парус.

В одну безлунную ночь в дом к местному пастору постучались неизвестные и приказали ему немедленно обвенчать молодоженов. Они повели его к морю, где он увидел странный корабль с черными парусами, изукрашенный костями и черепами. Придя в ужас, пастор попытался бежать, но незнакомцы схватили его, завязали глаза и отвели в кирху. Руки новобрачных, над которыми его заставили совершить обряд, были холодны как лед, а кольца, которыми они обменялись, казались раскаленными. Едва окончив обряд, пастор вышел за порог и вдруг услышал за спиной выстрел. В тот же миг он потерял сознание. Когда же очнулся утром, то увидел на пороге церкви прекрасную девушку с простреленной головой, а на горизонте — удаляющийся черный парус.

Обращение рыцаря

Рассказывают, что на Куршской косе в середине XIV столетия жил рыцарь-разбойник Генрих фон Кунцен — язычник, который мечтал возродить религию древних пруссов, и, разумеется, ярый враг христианства. Он приносил в жертву своим языческим богам любого христианина, оказавшегося в его владениях. Промышлял же он, как и многие рыцари того времени, грабежом.

Промышлял же он, как и многие рыцари того времени, грабежом.

И вот однажды, возвращаясь из очередного разбойничьего похода, Генрих встретил на пути необычайно красивого юношу на угольно-черном коне, который предложил ему разжиться новыми сокровищами, если тот последует за ним. Они тотчас двинулись в путь, но юноша скакал все быстрее, и Генриху стоило немалых сил угнаться за ним. Наконец он взмолился, воскликнув: «Ради бога, остановись!» Услышав этот призыв, юноша обернулся и с перекошенным лицом прошипел: «Ты все-таки спасся! Знай, я — дьявол и пришел, чтобы расправиться с тобой. Но тебе повезло». Генрих упал без чувств, а очнувшись к вечеру, уже не находил себе места. Вскоре он обратился в христианство и всю оставшуюся жизнь замаливал грехи.

Куршская коса — подробная информация с фото

Основные моменты

Леса Куршской косыВосточный берег косы выходит в Куршский залив, а западный — к Балтийскому морю. В 2000 г. ЮНЕСКО включила Куршскую косу в список Всемирного достояния человечества. Литовские власти строго охраняют косу, а также местную флору и фауну. Половина территории литовской части Куршской косы превращена в ландшафтный заповедник. Для отдыха отведена лишь ее пятая часть.

В 2000 г. ЮНЕСКО включила Куршскую косу в список Всемирного достояния человечества. Литовские власти строго охраняют косу, а также местную флору и фауну. Половина территории литовской части Куршской косы превращена в ландшафтный заповедник. Для отдыха отведена лишь ее пятая часть.

Примерно 72% территории Куршской косы покрыто лесами. Леса преимущественно хвойные. На песчаной почве растут различные травы и кустарники. На Куршской косе встречаются и уникальные растения. Песчаные дюны занимают 12% территории. Уникальный ландшафт этого уголка Литвы привлекает множество птиц и животных. Ученые специально приезжают сюда, чтобы изучать маршруты перелетных птиц.

С вершины высоких песчаных дюн открывается незабываемый вид: с одной стороны — мощные волны Балтийского моря, а с другой — тихие воды Куршского залива. Вдаль уходит узкая полоска песка, поросшая лесом, с разбросанными по ней домиками и маяками.

Высота Мюллера — самая высокая точка дюны Болотной, наиболее крупной из тех, что расположены неподалеку от поселка Рыбачий. Сама высота названа в честь главного лесничего Кёнигсбергского управления лесами Мюллера, который добился государственного финансирования лесопосадочных работ.

Сама высота названа в честь главного лесничего Кёнигсбергского управления лесами Мюллера, который добился государственного финансирования лесопосадочных работ.

Если вы устали от солнца и моря, займитесь виндсерфингом, арендуйте яхту, возьмите велосипед или гребную лодку. Путешествие по Куршскому заливу доставит вам истинное удовольствие. Зимой можно поплавать в бассейне, а курорты в это время года становятся спокойными и малолюдными. Многие кафе и бары работают и зимой тоже, что делает этот курорт круглогодичным. Вы можете посетить Этнографический музей «Дом рыбака», выставку, посвященную рыболовству, Музей Томаса Манна, Ведьмин холм, где выставлены удивительные деревянные скульптуры, галерею янтаря, этнографическое кладбище и множество других интересных мест, которые доступны для туристов в любое время года.

Куршская коса — дорога на Палангу, еще один популярный литовский курорт, расположенный в 30 км севернее, на Балтийском побережье. Летом в Паланге очень многолюдно. Два парома регулярно ходят из Клайпеды на Куршскую косу и в Палангу, что избавляет туристов от большинства проблем. В парке можно провести один или несколько дней по вашему желанию. Отдохните на одном из множества чистейших пляжей, удостоенных «голубого флага», прокатитесь на машине или отправляйтесь в круиз по Куршскому заливу.

Летом в Паланге очень многолюдно. Два парома регулярно ходят из Клайпеды на Куршскую косу и в Палангу, что избавляет туристов от большинства проблем. В парке можно провести один или несколько дней по вашему желанию. Отдохните на одном из множества чистейших пляжей, удостоенных «голубого флага», прокатитесь на машине или отправляйтесь в круиз по Куршскому заливу.

Общая информация

- Полное название национальный парк «Куршская коса».

- Категория МСОП: Ia (строгий природный резерват).

- Дата основания: 6 ноября 1987 года. Регион: Калининградская область, Зеленоградский район.

- Площадь: 6621 га.

- Рельеф: равнинный.

- Климат: морской.

- Официальный сайт: http://www.park-kosa.ru/.

- E-mail [email protected].

Информация для посетителей

План Куршской косыРежим заповедника

На Куршской косе можно отдыхать с мая по ноябрь. Это третий по посещаемости национальный парк в России и визитная карточка Калининградской области. Именно здесь в 1982 году проходили съемки знаменитого советского фильма «Остров сокровищ». Хорошо развита рекреационно-оздоровительная зона.

Где остановиться

На территории национального парка расположено более 30 гостиниц, турбаз и кемпингов. Большинство из них сконцентрировано в поселках Лесном, Рыбачьем и Морском.

Как добраться

Добраться до Куршской косы проще всего из Калининграда, откуда регулярно ходят рейсовые и туристические автобусы.

Попасть на литовский участок Куршской косы можно на пароме. С материком соединяется только российская часть.

Из Клайпеды на косу ходит два парома, которые берут на борт не только пассажиров, но и машины, и велосипеды. Северный паром встречают мини-автобусы, которые ходят по всей косе. За 50-километровый маршрут придется заплатить менее 10 лит, но собственная машина позволит вам лучше ознакомиться с Куршской косой. Если вы прибыли на косу без транспорта, то останавливайте любой мини-автобус, который доставит вас на главные пляжи. Для поездок по Неринге необходимо разрешение, которое можно приобрести на границе муниципалитета. Для посещения северных пляжных городов Копгалис или Смилтине разрешения не требуется.

Северный паром встречают мини-автобусы, которые ходят по всей косе. За 50-километровый маршрут придется заплатить менее 10 лит, но собственная машина позволит вам лучше ознакомиться с Куршской косой. Если вы прибыли на косу без транспорта, то останавливайте любой мини-автобус, который доставит вас на главные пляжи. Для поездок по Неринге необходимо разрешение, которое можно приобрести на границе муниципалитета. Для посещения северных пляжных городов Копгалис или Смилтине разрешения не требуется.

История создания

Куршская коса возникла более 5000 лет назад под воздействием волн и ветра. Формирование косы началось, когда узкая полоска песка отделила Куршский залив от Балтийского моря. С течением времени песок постепенно смещался к востоку и откладывался в заливе, благодаря чему и образовалась коса.

Название этого места происходит от древних племен куршей, которые жили на данной территории еще до колонизации Пруссии немцами.

Начиная с XVII века Куршская коса была излюбленным местом для царской охоты. Здесь и до нашего времени сохранился уникальный Королевский бор, в котором никогда не вырубались деревья. В начале прошлого века здесь была организована орнитологическая станция «Фрингилла». Ее целью было наблюдение за маршрутами перелетных птиц и их кольцевание. В настоящее время часть Куршской косы относится к Калининградской области России, а другая принадлежит Литве. На обеих частях основаны национальные парки, только на российской половине охранная территория была создана в 1987 году, а на литовской — в 1991-м. В 2000 году парк «Куршская коса» был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это самый маленький национальный парк России.

Здесь и до нашего времени сохранился уникальный Королевский бор, в котором никогда не вырубались деревья. В начале прошлого века здесь была организована орнитологическая станция «Фрингилла». Ее целью было наблюдение за маршрутами перелетных птиц и их кольцевание. В настоящее время часть Куршской косы относится к Калининградской области России, а другая принадлежит Литве. На обеих частях основаны национальные парки, только на российской половине охранная территория была создана в 1987 году, а на литовской — в 1991-м. В 2000 году парк «Куршская коса» был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это самый маленький национальный парк России.

Танцующий лес

На Куршской косе есть удивительное место — Танцующий лес. Наклоняясь и извиваясь, стволы деревьев принимают совершенно фантастические формы, как будто танцуют. Найти научное обоснование подобной аномалии ученые не могут по сей день. Некоторые специалисты предполагают, что такая причудливая форма стволов может быть связана с загрязнением почвы химикатами.

Растительный мир

На Куршской косе произрастает 632 вида высших сосудистых растений, из которых 24 — редкие. Есть здесь 348 видов лишайников, 196 — мхов и 300 — грибов. Основные древесные породы — сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), ель обыкновенная (Picea abies), береза повислая (Betula pendula) и ольха черная (Alnus glutinosa). В подлеске преобладают кислица (Oxalis acetosella), таволга вязолистная (Filipendula ulmaria) и крапива двудомная (Urtica dioica).

Очень важную роль в формировании растительного покрова Куршской косы играют те виды растений, которые предпочитают песчаные почвы. Это колосняк гигантский (Elymus giganteus), чина приморская (Lathyrus maritimus), тростник (Phragmites australis), волоснец песчаный (Leymus arenarius), осока песчаная (Carex arenaria), песколюбка песчаная (Ammophila arenaria), фиалка песчаная (Viola arenaria).

Животный мир

На территории Куршской косы обитает 46 видов млекопитающих, 262 — птиц, 8 — земноводных, 5 — пресмыкающихся и 11 — рыб. Здесь встречаются лоси (Alces alces), косули (Capreolus capreolus), дикие кабаны (Sus scrofa) и даже рыси (Lynx lynx). В заповеднике можно увидеть и два вида редких летучих мышей — ночницу прудовую (Myotis dasycneme)

На территории национального парка также встречается серый тюлень (Halichoerus grypus). Тюлени — невероятно умные и легко приручаемые животные. Они легко поддаются обучению и дрессировке. Еще в Советском Союзе в Мурманском морском биологическом институте ученые начали интереснейшие исследования по использованию морских животных в боевых действиях. Серые тюлени были одними из самых сообразительных в этих опытах.

Тюлени — невероятно умные и легко приручаемые животные. Они легко поддаются обучению и дрессировке. Еще в Советском Союзе в Мурманском морском биологическом институте ученые начали интереснейшие исследования по использованию морских животных в боевых действиях. Серые тюлени были одними из самых сообразительных в этих опытах.

Куршскую косу часто называют птичьим мостом, ведь именно здесь проходит древний миграционный путь около 150 видов птиц, которые устремляются в южные районы Европы и Северной Африки. В те дни, когда начинаются миграции, над косой ежедневно пролетает до миллиона пернатых. Постоянно гнездятся на Куршской косе 102 вида птиц.

Самец зарянки, как правило, окрашен более ярко, чем самкаВ поселке Рыбачий действует одна из первых в мире и старейшая в Европе орнитологическая станция. Она основана немецким теологом и любителем птиц Иоганном Тинеманом 1 января 1901 года. Особенно многочисленны желтоголовый королек (Regulus regulus), пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus), чиж (Spinus spinus), юрок (Fringilla montifringilla), зарянка (Erithacus rubecula) и певчий дрозд (Turdus philomelos).

Одна из интереснейших бабочек национального парка «Куршская коса» — переливница ивовая (Apatura iris). Ее латинское название происходит от имени Ириды — богини радуги, дочери Тавманта и океаниды Электры.

Что посмотреть на литовской стороне

Неринга (Neringa)

Это самый длинный город Литвы — его протяженность 50 км. Сейчас в Неринге проживает всего 2700 человек. Город образовался в 1961 г., когда в единое административное образование были объединены деревни Нида, Прейла, Первалка и Юодкранте.

Вам не придется здесь скучать, даже если вы не любите купаться и загорать на пляже. Куршский залив — отличное место для рыбалки, занятий греблей или плавания под парусом. Туристы могут гулять по лесам, богатым ягодами и грибами. Литовцы обожают собирать грибы. Если вы попадете в удачное время, то увидите множество людей с корзинами, полными лесных деликатесов. Коса — идеальное место для грибников, и литовцы об этом отлично знают. По утрам на пляже можно найти кусочки янтаря, вынесенные волнами (особенно много их бывает после сильных штормов).

По утрам на пляже можно найти кусочки янтаря, вынесенные волнами (особенно много их бывает после сильных штормов).

Очень интересна архитектура приморских поселений на Куршской косе. Нигде больше вы не увидите таких красивых и богато украшенных домов. Яркие флюгеры установлены практически на каждой крыше, как это повелось с давних времен. Рыбакам очень важно знать направление ветра. Вечерами в Неринге пахнет копченой рыбой. Рыболовство на Куршской косе — это не просто работа, а образ жизни.

Нида (Nida)

Это самое большое и самое популярное поселение на Куршской косе. В разгар сезона здесь довольно многолюдно. За год Ниду посещает более 50 000 туристов. Нида окружена сосновыми рощами, поэтому здесь очень красиво зимой, когда замерзает залив. Если вам хочется тишины и покоя, то отправляйтесь на косу зимой. Вы всегда найдете, чем заняться. Множество музеев поджидают любителей старины.

ПричалДома в НидеМаяк НидыГлавные достопримечательности Ниды — дюны и пляж. Чуть южнее городка начинается тропинка, которая приведет вас к деревянной лестнице, ведущей на вершину дюны Парнидис (Parnidzio Kopa). Высота дюны 50 м. Это одна из самых больших дюн Куршской косы. С ее вершины открываются прекрасные виды. Попасть на белоснежный пляж можно прямо отсюда или из самого городка.

Чуть южнее городка начинается тропинка, которая приведет вас к деревянной лестнице, ведущей на вершину дюны Парнидис (Parnidzio Kopa). Высота дюны 50 м. Это одна из самых больших дюн Куршской косы. С ее вершины открываются прекрасные виды. Попасть на белоснежный пляж можно прямо отсюда или из самого городка.

Евангелическая лютеранская церковь (Fvangeliku-Liuteronu Baznycia)

Неоготическая церковь из красного кирпича была построена в 1888 г. Ее главная достопримечательность — krikstai, то есть надгробные камни. Форма и размеры их показывают пол и возраст умершего. Летом в церкви устраиваются концерты классической музыки.

Pamario, 43.

Галерея янтаря (Gintaro Galerija)

В этом музее представлены уникальные произведения из янтаря, собранные в Юодкранте и Ниде в течение 20 лет. Самый крупный кусок янтаря весит более трех килограммов. Здесь же выставлены куски весом 1,5 и 1 кг. В галерее можно увидеть янтарь самых разных цветов и оттенков, а также старинные украшения и произведения литовских художников.

Pamario, 20. Тел.: (469) 52-573. Открыто: 9.00-21.00. Вход платный.

Этнографическая выставка Куршской косы (Kursiu Nerijos Gyventoju Verslu Ekspozicija)

Чтобы узнать больше об образе жизни рыбаков, советуем посетить специализированную выставку. Здесь представлены модели рыбацких судов, орудия труда рыбаков и другие интересные экспонаты. Здесь же вы увидите любопытные флюгеры, которыми пользовались на Куршской косе в старину. Тут можно узнать об истории морской торговли; в экспозиции выставлено множество фотографий, снабженных подробными комментариями.

Kuverto, 2. Тел.: (469) 52-372. Открыто: 11.00-19.00. Закрыто: пн. Вход платный.

Католическая церковь Богоматери, хранительницы христиан (Marijos, Krikscioniu Pagalbos Baznycia)

Необычная современная церковь с ярко-красной крышей выделяется на фоне горизонта. В церкви расположена небольшая художественная галерея.

Taikos, 10. Тел.: (469) 52-132.

Исторический музей Неринги (Neringos Istorijos Muziejus)

Музей размещается в современном здании. В экспозиции представлены традиционные занятия жителей Куршской косы — рыболовство и охота на ворон. Кроме того, вы увидите рыбацкие сети, модели рыбацких судов, в том числе типично местного суденышка — kurenas. Здесь же выставлены сети, которыми ловили ворон. В других галереях можно увидеть археологические находки, относящиеся к эпохе неолита, и другие экспонаты, рассказывающие об истории Ниды и дающие представление о жизни местного населения в конце XIX в. Один из разделов посвящен дворянской семье Фрезов, которые жили в Ниде на протяжении нескольких столетий.

В экспозиции представлены традиционные занятия жителей Куршской косы — рыболовство и охота на ворон. Кроме того, вы увидите рыбацкие сети, модели рыбацких судов, в том числе типично местного суденышка — kurenas. Здесь же выставлены сети, которыми ловили ворон. В других галереях можно увидеть археологические находки, относящиеся к эпохе неолита, и другие экспонаты, рассказывающие об истории Ниды и дающие представление о жизни местного населения в конце XIX в. Один из разделов посвящен дворянской семье Фрезов, которые жили в Ниде на протяжении нескольких столетий.

Pamario, 53. Тел.: (469) 51-162; www.muz-iejai.lt. Открыто: с июня до середины сентября ежедневно 10.00-18.00; с середины сентября по май вт—сб 10.00-17.00. Вход платный.

Дом Томаса Манна (Tomo Mano Namelis)

В 1929 г. в Ниде побывал знаменитый писатель, нобелевский лауреат Томас Манн. Он был настолько очарован красотой Куршской косы, что решил построить здесь летний домик. Дом Томаса Манна — это прелестный коттедж, ныне превращенный в музей писателя и его семьи. Если вас интересует творчество этого писателя, обязательно посетите его дом, чтобы увидеть фотографии, письма и издания его книг.

Если вас интересует творчество этого писателя, обязательно посетите его дом, чтобы увидеть фотографии, письма и издания его книг.

Skruzdynes, 17. Тел.: (469) 52-260. Открыто: 10.00-18.00. Вход платный.

Этнографический музей «Дом рыбака» (Zvejo Etnografine Sodyba)

Рядом с центральной площадью на маленьких узких улочках вы увидите ряды небольших ярких домиков местных рыбаков, которыми славится Нида. Если хотите ознакомиться с образом жизни куршских рыбаков, посетите этот музей. Здание музея построено по образцу традиционных рыбацких домов.

Nagliu, 4. Тел.: (469) 52-372; www.visitneringa.com. Открыто: с июня до середины сентября ежедневно 10.00-18.00; с середины сентября по май пн—сб 10.00-17.00. Вход платный.

Юодкранте (Juodkrante)

Первая деревушка, Юодкранте, расположена в 19 км к югу от Клайпеды на берегу Куршского залива. Это второе по величине поселение Неринги после Ниды. Местный пляж в 2004 г. был удостоен «голубого флага». Не пожалейте времени на то, чтобы ознакомиться с этой живописной деревушкой. Главная достопримечательность — променад вдоль залива, где есть много интересного.

У берега всегда стоят рыбацкие лодки. В целом, Юодкранте — тихое, спокойное место. Здесь есть небольшая кондитерская, а в домах продают копченую рыбу прямо с домашних коптилен.

Остановитесь на Ведьмином холме, чтобы полюбоваться деревянными скульптурами. В 1979-1980 гг. народные художники создали для этого парка 70 больших деревянных скульптур. Еще одна достопримечательность — старейшая колония серых цапель и больших чаек, которая находится на окраине Юодкранте. В городке есть несколько отелей и гостиниц — это недорогой и удобный способ остановиться на Куршской косе.

Первалка (Pervalka)

Это самое маленькое поселение Неринги. Окаймленная дюнами Первалка расположена в 34 км от Клайпеды. Остановитесь здесь ненадолго, чтобы зайти в местный сувенирный магазинчик или купить копченую рыбу.

Прейла (Preila)

Прейла расположена на берегу залива между мысами Прейла и Озку, в 39 км от Клайпеды. Отсюда открываются сказочные по красоте виды на залив. Дюны покрыты травой и кустарниками. Деревушка небольшая, но очень уютная. Вам будет приятно здесь передохнуть. Местные жители предпочитают отдыхать на Куршской косе именно в Прейле.

Круизы по заливу

Местная компания «Jukunda» предлагает однодневную прогулку по Куршскому заливу на симпатичном кораблике «Мекленбург». Прогулки совершаются с конца мая до начала октября. Это отличный способ полюбоваться красотами Куршской косы. Каждые пятницу, субботу и воскресенье кораблик отправляется от круизного терминала в Клайпеде в 10.00 и возвращается в город в 21.00. Во время круиза вы посетите Юодкранте, а затем три часа проведете в Ниде, что даст вам возможность увидеть этот городок во всей красе. На борту можно купить еду и напитки — иены удивительно скромные. www.jukunda.lt.

Куршская коса | Энциклопедия KM.RU

Литва (географическая карта).

Куршская коса. Дюны.

Куршская коса — полуостров, отделяющий Куршский залив от Балтийского моря. Она появилась примерно 5 тысяч лет назад под воздействием ветров, вод Балтики и реки Неман. В начале второго тысячелетия н. э. это пространство покрывали дубовые леса, липовые рощи и хвойные деревья. Но местное население активно пережигало древесину на деготь, рубило деревья на дрова и для построек. Уничтожив большую часть деревьев, люди оказались под натиском песчаных дюн. Уже в 16 веке целые деревни оказывались засыпанными песками. К началу 19 века почти вся территория Куршской косы оказалась под песком, его наступление было остановлено только тогда, когда укрепление дюн и высаживание деревьев стало государственной политикой. Со временем разрозненные дюны были почти полностью покрыты сосновыми посадками. Нынешний ландшафт Куршской косы был в целом сформирован на рубеже 19 и 20 веков.Северная и большая часть Куршской косы принадлежит Литве. Южная часть Куршской косы является частью принадлежит Калининградской области России. В 1923 году северная часть Куршской косы (протяжённостью в 52 км) отошла Литве. С 1939 по 1945 годы вся коса принадлежала Германии. После Второй мировой войны северная часть полуострова вновь перешла к Литвы.

В 1961 году на Куршской косе был образован город Неринга, объединивший поселки Нида, Прейла, Первалка, Юодкранте. Поселок Нида был основан в 15 веке. Под натиском песков его жители были вынуждены переносить поселок на новое место. Нида не только курортный уголок, славящийся своими своеобразными деревянными домиками с декоративной резьбой, но и крупный рыболовный и рыбоперерабатывающий пункт. На окраине поселка на дюне стоит небольшой домик, в котором до 1933 года проводил лето немецкий писатель Томас Манн.

Юодкранте основан в 16 веке, как курорт приобрел известность с первой половины 19 века. В 1860 году здесь было создано предприятие по добыче янтаря. За Юодкранте на юге поднимаются так называемые мертвые дюны, высота которых достигает 30-40 м. Под этими песками погребены селения Сенейи-Нагляй и Науейи-Нагляй. На южной окраине Юодкранте находится «Ведьмина гора» с экспозицией деревянных фигур на открытом воздухе. На побережье лагуны, прямо под открытым небом, расположен музей рыбака.

Национальный парк занимает значительную часть территории Куршской косы, принадлежащей Литве, а также прибрежную часть водной поверхности моря и лагуны. В парке проводятся исследования природы и местной культуры, поддерживаются древние ремесла. В лесах Куршской косы множество грибов и ягод, можно встретить оленей и белок, недалеко от Юодкранте живет колония цапель.

Куршская коса. Побережье.

реферат на тему куршская коса

Введение

По окончании лета уже с первыми осенними холодами начинают его вновь ожидать, воспоминания о жаре согревают длинными зимними вечерами, весной попросту забывают о нём, но лето неумолимо напоминает о себе экзаменами и отпускной суетой. Ближе к лету активизируют свою борьбу за содержимое кошельков потенциальных клиентов туристические фирмы, маня поездками в экзотические и не столь экзотические страны. Набирает силу и всё громче заявляет о себе непривычный для нас вид туризма – сельский туризм, или как его еще называют деревенский, фермерский или аграрный.

Сельский туризм – это отдых на базе фермерского хозяйства или приусадебного участка (в частном секторе). От аренды сельского дома он отличается тем, что все заботы о своих гостях — организацию проживания, питания, досуга, а также обслуживание — берет на себя принимающая семья. Это идеальный вариант отдыха для тех, кто устал от городского шума, монотонной работы и бешеного темпа нынешней жизни. Таких людей сейчас немало. Главное в сельском туризме — это общение с природой, которого так не хватает среднестатистическому городскому жителю. Именно оно позволяет на время отодвинуть в сторону стресс — спутник любого горожанина и почувствовать себя отдохнувшим, помолодевшим, полным сил и энергии.

Сельский туризм – это не только проживание туриста в сельском доме, но и функционирование целой инфраструктуры, которая включает хорошие транспортные сообщения между населенными пунктами, места проведения досуга, наличие служб, оказывающих различные услуги по предоставлению информации и обслуживанию, маленькие ресторанчики, кафе и трактиры. При этом каждый гость, а в сельском туризме туриста называют «гостем», должен ощущать домашний комфорт и повышенное персональное внимание.

В то время как вся Европа переживает агротуристский «бум», для России это явление новое. Имеющийся на сегодняшний день опыт показывает, что проблем для развития сельского туризма много. Однако многие регионы стремятся к развитию этого туристского направления. Создаются всевозможные организационные процессы по развитию сельского туризма в Алтайском крае, Московской, Ленинградской и Калининградской областях.

Необходимо отметить, что именно Калининградская область является пионером в освоении так популярного в мире сельского туризма.

Достопримечательности Калининградской области

Природа Балтийского побережья настолько уникальна, что, глядя на фотографии, не все могут сразу угадать, где сделан снимок: в Африке или в Европе. Если хочется загадать друзьям такую же фотозагадку, нужно отправиться в путешествие по необычным местам Калининградской области. Куда именно — расскажем в нашем путеводителе.

Где остановиться

Все самые красивые места Калининградской области с захватывающими морскими панорамами расположены не дальше 50 километров от Калининграда, на побережье Балтийского моря.

Чтобы быстрее добираться до места назначения, можно поселиться в отеле ibis Калининград Центр (Московский проспект, 52). Гостиница находится в пяти минутах ходьбы от остановки, с которой отправляются междугородные автобусы в сторону побережья (ориентир — Ленинский проспект, дом 71).Куршская коса

Куршская коса, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — одна из главных достопримечательностей Калининградской области. Узкая полоска суши длиной 98 километров с золотисто-белыми дюнами и сосновым лесом разделяет Балтийское море и Куршский залив, по ней проходит граница между Литвой и Россией.

Проще и комфортнее отправиться в этот уникальный природный заповедник с экскурсоводом: расстояния от одной достопримечательности до другой достаточно велики, а личный транспорт не везде разрешено оставить. На поездку необходимо выделить целый день и спланировать ее заранее, так как в сезон отпусков найти индивидуального гида или свободное место в большом экскурсионном автобусе будет сложно. Но хлопоты того стоят: на Куршской косе можно увидеть необыкновенные по красоте ландшафты и уникальные природные явления.

Например, в поселке Лесное — в самом узком месте суши — одинаково хорошо видны Куршский залив и Балтийское море. А в лесу, получившем название «Танцующий», растут необычные сосны: стволы их причудливо извиваются, образуя кольца, углы и волны.

Через Куршскую косу пролегает маршрут перелетных птиц, и вот уже больше 100 лет здесь работает орнитологическая станция — первая и старейшая в Европе. С мая по сентябрь включительно ее сотрудники проводят интересные экскурсии, на которых показывают и рассказывают, как окольцовывают птиц.

Балтийская коса

Многие путешественники, приезжающие в Калининград, не знают о существовании Балтийской косы, а ведь ее можно считать самой западной точкой России. Узкая полоска суши, поросшая деревьями и усыпанная белым песком, протяженностью 65 километров, расположена между Калининградским и Гданьским заливами. С материком она соединяется только на территории Польши, а от российской земли ее отделяет судоходный пролив. Попасть в «затерянный» российский уголок можно только в хорошую погоду на пароме, который отправляется от пристани Балтийска каждые два часа.

Поселок Янтарный

Поселок Янтарный славится двухкилометровым деревянным променадом вдоль берега Балтийского моря и широким пляжем с белым песком — лучшим в Калининградской области, что подтверждается «голубым флагом».

Поселок Донское

Между Янтарным и курортным городком Светлогорском, который традиционно входит в список основных достопримечательностей Калининграда и Калининградской области, находится тихое и нетуристическое место — поселок Донское. Здесь нет оборудованных пляжей, магазинов, кафе и ресторанов, а спуск к морю — это крутая длинная лестница. Но именно благодаря такой «необустроенности» велика вероятность оказаться на берегу наедине с ветром, белым песком и морем. И, возможно, именно это свидание со стихиями вдали от шума и суеты останется в памяти как лучшее время, проведенное на Балтике и в Калининграде.

Вам понравилось? Поделитесь с друзьями!

Природное наследие

(Объекты расположены в порядке их добавления в Список всемирного наследия ЮНЕСКО)

Девственные леса Коми

Место расположения: Республика Коми, север Уральских гор

Год внесения в Список: 1995

№ 719

Критерии: vii, ix

| Девственные леса Коми расположены на севере Уральских гор в Республике Коми. Являются всемирным наследием ЮНЕСКО. Это самые большие нетронутые леса в Европе (территория – 32600км²). Леса принадлежат к экорегиону уральской тайги. Они находятся на территории Печоро-Илычского заповедника и национального парка «Югыд ва». Признание места всемирным наследием произошло в 1995г. Западная часть находится в полосе предгорий, восточная — на горах. В лесном массиве протекает несколько рек. Фауна лесов включает более 200 видов птиц, а также многие редкие виды рыб и млекопитающих, флора — сотни видов растений, в том числе охраняемых. |

Озеро Байкал

Место расположения: Иркутская обл.

Год внесения в Список: 1996

№ 754

Критерии: vii, viii, ix, x

|

Озеро Байкал было включено в Список всемирного наследия в 1996г. и представляет собой огромный ареал, располагающийся на юге Восточной Сибири, недалеко от границ с Монголией. Озеро отличается большим объемом пресной воды, а также уникальной подводной жизнью и красивыми видами. |

Вулканы Камчатки

Место расположения: Камчатский край, п-ов Камчатка

Год внесения в Список: 1996, 2001 (расширение)

№ 765

Критерии: vii, viii, ix, x

| Объект «Вулканы Камчатки» был включен в Список всемирного наследия в 1996г. В состав объекта входит шесть отдельных участков, которые располагаются на востоке, в центре и на юге полуострова, суммарной площадью около 3,8 млн га. Взятые вместе, они отражают практически все основные вулканогенные ландшафты Камчатки, но при этом каждый из них обладает яркой индивидуальностью. Всего на шести участках располагается около 30 действующих и 300 потухших вулканов. Управляющим объектом является ФГБУ «Кроноцкий государственный биосферный заповедник». |

Золотые Алтайские горы

Место расположения: Алтайский край, г.Горно-Алтайск, Набережный пер., д. 1

Год внесения в Список: 1998

№ 768

Критерии: x

|

Объект «Золотые Алтайские горы» был включен в Список всемирного наследия в 1998г. и состоит из пяти горных участков, которые объединены в три раздельных ареала общей площадью 1,64 млн га. Управляющим объектом является ФГБУ «Алтайский государственный природный биосферный заповедник». |

Западный Кавказ

Место расположения: Краснодарский край, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесия

Год внесения в Список: 1999

№ 900

Критерии: ix, x

| Природный массив, получивший статус объекта всемирного наследия, весьма обширен и компактен: это почти не тронутые человеком высокогорья, служившие некогда для проведения великокняжеских охот, площадью примерно 300 тыс. га. Массив расположен в западной части Большого Кавказа, примерно в 50 км к северо-востоку от Сочи, а точнее – в верховьях рек Малая Лаба и Белая, притоков Кубани. Центральное положение занимает один из старейших и известнейших в стране Кавказский заповедник. В объект наследия включены и другие ценные высокогорные участки, прилегающие к заповеднику с севера и северо-запада, а именно: природный (региональный) парк «Большой Тхач» (3700 га, создан в 1997г.) и три памятника природы республиканского значения – «Хребет Буйный» (1480 га, 1996г.), верховья рек Пшеха и Пшехашха (5776 га, 1997г.) и верховья реки Цице (1913 га, 1997г.), а также часть буферной зоны Кавказского заповедника, проходящая вдоль его северного и северо-западного края (5,7 тыс. га, ширина 1 км, выделена в 1981г.). В горах Западного Кавказа много памятников истории, представляющих интерес для туристов: стоянки каменного века, на лугах многочисленные следы древнего пастушества – остатки кошей, загонов, тропы; вдоль старинных торговых путей протянулись цепочки развалин средневековых крепостей и храмов, главным образом аланского времени и периода расцвета Апсилии, ряд мест связан с событиями Кавказской войны (XIX в.), пребыванием на Кавказе выдающихся деятелей культуры. Перевалы Главного хребта хранят свидетельства о боях Великой Отечественной войны. |

Куршская коса

Место расположения: Калининградская обл., Зеленоградский, р-н, п.Рыбачий, ул. Лесная, д.7

Год внесения в Список: 2000

№ 994

Критерии: v

| В юго-восточной части Балтийского моря на целых 98 км протягивается узкий (400-3800м) песчаный полуостров – Куршская коса. Южная ее половина находится на территории России (Калининградская область), где в 1987 г. создан национальный парк «Куршская коса» (6,6 тыс. га). Северная половина принадлежит Литве, и здесь с 1991г. функционирует национальный парк «Куршю-Нерия» (26,5 тыс. га). Куршская коса представляет очень большую ценность как природный памятник. Это одно из наиболее крупных эоловых образований в мире, песчаные дюны достигают здесь высоты почти 70 м и тянутся буквально на десятки километров. Коса, расположенная на Беломорско-Балтийском пути пролета мигрирующих птиц, известна и среди орнитологов – ежегодно весной и осенью над этими местами пролетает от 10 до 20 млн птиц, значительная часть которых останавливается здесь на отдых и кормежку. Многие из этих пернатых представляют редкие и исчезающие виды, фигурирующие в Красных книгах России, Литвы и мира. Однако в Список ЮНЕСКО Куршская коса вошла не по природной и не культурно-природной номинации (хотя такие рекомендации высказывались), а по номинации культурного наследия как уникальный культурный ландшафт. |

Центральный Сихотэ-Алинь

Место расположения: Приморский край, п.Терней, ул.Партизанская, д.44

Год внесения в Список: 2001, расширение 2018

№ 766

Критерии: x

|

Объект «Центральный Сихотэ-Алинь», включенный в Список всемирного наследия в 2001г., представляет собой уникальный горно-лесной район, находящийся на юге российского Дальнего Востока, в Приморском крае, и имеющий выход к берегам Японского моря. Управляющим объектом является ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник им.К.Г.Абрамова». В 2018 году в ходе 42-й сессии Комитет Всемирного наследия одобрил расширение «Центрального Сихотэ-Алинь». К нему присоединилась долина реки Бикин, расположенная примерно в 100 км к северу от существующего участка.

|

Убсунурская котловина

Место расположения: Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Калинина, д.19

Год внесения в Список: 2003

№ 769

Критерии: ix, x

| Трансграничный объект России и Монголии «Убсунурская котловина», включенный в Список всемирного наследия в 2003г., состоит из 12 разрозненных участков общей площадью 1069 тыс. га. Из них в России – семь участков на границе Республики Тува. Указанные участки располагаются в разных частях водосборного бассейна озера Убсу-Нур. Управляющим объектом с российской стороны является ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Убсунурская котловина». |

Природный комплекс заповедника «Остров Врангеля»

Место расположения: Чукотский автономный округ, о.Врангеля

Год внесения в Список: 2004

№ 1023

Критерии: ix, x

|

Объект «Природный комплекс заповедника «Остров Врангеля» был включен в Список всемирного наследия в 2004г. В указанный объект входят остров Врангеля и остров Геральд. Управляющим объектом является ФГБУ «Государственный природный заповедник «Остров Врангеля». |

Плато Путорана

Место расположения: Красноярский край, г.Норильск, ул.Талнахская, д.22

Год внесения в Список: 2010

№ 1234

Критерии: vii, ix

|

Этот объект совпадает своими границами с Путоранским государственным природным заповедником, расположенным в северной части Центральной Сибири, в 100 км за полярным кругом. На части этого плато, включенного в Список всемирного наследия, сохранился полный набор субарктических и арктических экосистем, уцелевших в условиях изолированной горной цепи, в том числе нетронутая тайга, лесотундра, тундра и системы арктических пустынь, а также первозданное озеро с холодной водой и речные системы. Через объект пролегает основной путь миграции оленей, что являет собой исключительное, величественное и все более редко встречающееся явление природы. Управляющим объектом является ФГБУ «Путоранский государственный природный заповедник». |

Природный Парк «Ленские столбы»

Место расположения: Республика Саха (Якутия), г.Якутск

Год внесения в Список: 2012

№ 1299

Критерии: viii

|

Природный парк «Ленские столбы» был включен в Список всемирного наследия в 2012г. и представляет собой скальные образования, которые достигают в высоту около 100м и располагаются вдоль берега реки Лена в центральной части Республики Саха (Якутия). Управляющим объектом является ГБУ Республики Саха (Якутия) «Природный парк «Ленские столбы». |

Ландшафты Даурии

Место расположения: Забайкальский край, Ононский р-н, с.Нижний Цасучей, ул.Комсомольская, д.76

Год внесения в Список: 2017

№ 1448

Критерии: ix, x

|

Заповедник образован в 1987г. Расположен на юго-востоке Читинской области в зоне сухих степей, в 300км от Читы и в 50км от районного центра — села Нижний Цасучей. Южная граница заповедника совпадает с российско-монгольской государственной границей. Заповедник расположен в юго-восточном Забайкалье в районе степных озер Барун-Торей и Зун-Торей на территории Ононского и Борзинского районов Читинской области. Учитывая важность Торейских озер, в 1994г. территория заповедника включена в состав водно-болотных угодий международного значения. В этом же году было подписано межправительственное соглашение о создании международного заповедника «Даурия», в состав которого входят заповедник «Даурский» (Россия), «Монгол Дагуур» (Монголия) и «Озеро Далай» (Китай). В ноябре 1997г. сессия ЮНЕСКО присвоила Даурскому заповеднику статус биосферного. |

С подробным описанием объектов из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО можно ознакомиться на официальном сайте ЮНЕСКО.

Географическое положение

Калининградская область расположена на юго-восточном побережье Балтийского моря и является самым западным регионом Российской Федерации, полностью отделенным от остальной территории страны сухопутными границами иностранных государств и международными морскими водами.

Область была образована в 1945 году после решения Потсдамской конференции трех великих держав (СССР, США, Великобритании) о ликвидации Восточной Пруссии, северная часть которой после Второй Мировой войны отошла Советскому Союзу.

7 апреля 1946 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об образовании Кёнигсбергской области в составе РСФСР», а 4 июля ее административный центр был переименован в Калининград, область — в Калининградскую.

На севере и востоке на протяжении 280,5 км она граничит с Литовской Республикой, на юге на протяжении 231,98 км — с Республикой Польша, на западе область ограничивает 183,56-километровое побережье Балтики. Максимальная протяженность области с востока на запад составляет 205 км, с севера на юг — 108 км. От Калининграда до польской границы всего 35 км, до литовской — 70 км. Ближайший областной центр России — Псков — отстоит от Калининграда на 800 км, до Москвы — 1289 км, до Санкт-Петербурга — 940 км.

До многих европейских столиц расстояния сравнительно небольшие:

- 350 км до Вильнюса,

- 390 км до Риги,

- 400 км до Варшавы,

- 600 км до Берлина,

- 650 км до Стокгольма,

- 680 км до Копенгагена,

- 850 км до Осло,

- 580 км до Таллина,

- 510 км до Минска;

- 1230 км до Амстердама;

- 160 км до Гданьска.

Административный центр — Калининград (бывший Кенигсберг — основан в 1255 году). Площадь Калининградской области — 15,1 тыс. квадратных км. Она является одной из самых маленьких территорий в России, но по плотности населения (63 человека на один квадратный километр) среди краев и областей она занимает третье место и уступает только Краснодарскому краю и Тульской области (в целом по России — 8.6 человека на один квадратный километр).

Самые длинные реки области: Преголя — 123 км, Неман — 115 км.

Самое крупное озеро Виштынецкое — 18 квадратных километров. Наибольшая высота над уровнем моря — Виштынецкая возвышенность, — 242 метра.

Заливы отделены от моря узкими полосками суши — Куршской косой, 48 км которой принадлежит Калининградской области, и Балтийской косой — российская часть Вислинской косы, которая составляет 65 км. Площадь области вместе с заливами — 15,1 тыс. кв. км, суши — 13,3 тыс. кв. км.

Калининград связан с открытым морем судоходным каналом, построенным в начале XX века. Максимальная протяженность области с востока на запад составляет 195 км, с севера на юг — 110 км.

В Калининградской области, согласно обнародованным официальным данным Госкомстата последней переписи населения Российской Федерации, проживают 955,3 тысячи человек. Из них 456,1 тысячи мужчины и 499,2 тысячи женщин.

Доля городского населения — 741,5 тысячи человек, из которых 351 тысяча мужчин и 390,5 тысячи женщин.

213,8 тысячи человек проживают в Калининградской области в сельской местности. Соотношение мужчин и женщин в данном случае почти одинаковое: 105,1 к 108,7 тысячи человек. По возрасту население распределяется следующим образом: трудоспособное население — 60,9%, моложе трудоспособного — 19,6%, старше трудоспособного — 19,5%.

Население области многонациональное, имеются представители 30 национальностей и народностей. Среди них наиболее многочисленны русские -78,1%. белорусы — 7,7%, украинцы — 7,6%, литовцы — 1,9%, армяне — 0,8%, немцы — 0,6%, поляки — 0,5%.

Крупные города:

- Советск (бывший Тильзит. 43.6 тыс. чел.)

- Черняховск (бывший Инстербург, 43,3 тыс. чел.)

- Балтийск (бывший Пиллау, 31,3 тыс. чел.)

- Гусев (бывший Гумбинен, 28,1 тыс. чел.)

Область включает в себя 9 муниципальных районов, 6 районов и 7 городских округов. Городское население составляет 77,7 % от общего числа жителей. Средняя плотность населения — 63 человека на 1 кв. км. Наиболее плотно заселены Гусевский, Черняховский, Багратионовский, Неманский городские округа и Гвардейский район.

Курорты:

- Светлогорск (бывший Раушен)

- Зеленоградск (бывший Кранц)

- Пионерский (бывший Нойкурен)

- Поселок Отрадное

Главные промышленные центры: Калининград, Советск, Черняховск, Гусев, Светлый.

Государственная власть в области осуществляют образуемые в соответствии с Конституцией РФ, федеральным законодательством и Уставом области органы государственной власти:

- Калининградская областная Дума — законодательный (представительный)

- Губернатор Калининградской области и Правительство области — исполнительные

- суды Российской Федерации на территории области — судебные.

Исполнительным органом государственной власти Калининградской области является Правительство Калининградской области, которое возглавляет Губернатор области Алиханов Антон Андреевич.

Калининградская областная Дума является постоянно действующим законодательным (представительным) органом государственной власти области. В соответствии с Уставом (Основным законом) Калининградской области областная Дума формируется из 40 депутатов. Из них 20 избираются по одномандатным и многомандатным избирательным округам, 20 – по общерегиональному избирательному округу в составе общерегиональных списков избирательных объединений. Срок полномочий – 5 лет.

Председателем Калининградской областной Думы пятого созыва избрана Оргеева Марина Эдуардовна.

География и климат региона:

Большую часть территории занимает низменность. На юго-востоке — Балтийская гряда с высотами до 230 м. Месторождение янтаря (одно из крупнейших в мире), глин, гравия, каменной соли и др. Климат переходный от морского к умеренно континентальному. Среднегодовая температура +8° С. Средние температуры января от -3 до -5 градусов С, июля +15-17 градусов С. Осадков около 700 мм в год.

Балтийская и Куршская песчаные косы отделяют от моря два больших опресненных залива — Калининградский и Куршский. Крупные реки: Неман (с притоком Шешупе) и Преголя (с притоком Лава). Многочисленные озера.

Область расположена в подтаежной (смешанных лесов) зоне. Широколиственно-темнохвойные леса (дуб, ель, сосна, береза, липа) занимают около 15 % территории. В этих лесах водятся заяц-русак, белка, куница, лисица, косуля, кабан и др. Много птиц. Воды богаты рыбой: в опресненных морских заливах — лещ, судак, снеток, угорь; в море — салака, килька, корюшка, лосось. На территории области расположен национальный парк Куршская коса.

Калининградский залив располагается у южного берега Балтийского моря и отделяется от моря Балтийской косой, часть которой находится в Польше, а на координате 19° 38″ в.д. находится самая западная точка России. В Калининградский залив впадает река Преголя, в устье которой расположен Калининград. Зимой залив не замерзает.

Куршский залив — лагуна у юго-восточного побережья Балтийского моря. Отделена от моря Куршской косой, с морем соединяется узким Клайпедским проливом. Длина 93 км, ср. ширина 17,3 км, глубина до 7 м. Впадает река Неман. Зимой замерзает.

Куршская коса — песчаный полуостров в Литве и России. Длина 98 км, ширина от 0,4 до 3.8 км. Характерны дюны высотой до 70 м, большей частью поросшие лесами (сосна, черная ольха с примесью дуба, липы, вяза).

Природные условия для жизни населения весьма благоприятные.

(PDF) Геологическое строение Куршской косы (Балтийского моря) и история ее развития (отредактированная)

.3 В. Гуделис, «Общие черты развития морских побережий восточного региона Балтийского моря в

Поздние и послеледниковые времена // Тр. Институт геологии АН ЭССР, 8, 89–94 (1961).

.4 В. Гуделис, «Взаимодействие природы и общества на примере морского ландшафта

Куршской косы с ретроспективной точки зрения» // Географический прогноз.Теория, методы,

,и региональный аспект. М .: Наука, 1986. С. 51–55.

.5 Жиндарев Л.А., Морозова Л.Н. О характере трансгрессии литорина на юго-востоке

Балтийского региона // Исследования динамики топографии морского побережья. М .: Наука, 1979. С. 105–109

.с.

.6 Жиндарев Л. А., Кулаков В. И. Режим уровня Балтийского моря в голоцене // Изв. Акад. Наук, сер.

Географическая., № 5, 55–66 (1996).

.7 Кабайлене М. В. Эволюция косы Куршу-Мареш, дельты Немана и прибрежных болот // Тр.

Институт геологии, Вильнюс, 1967, № 5, с. 181–207.

.8 В. И. Кулаков, Г. Н. Тепляков, Г. С. Пузакова, Остров Росттен: История населения (Калининград,

2001).

.9 Р. Кунскас, «Об эволюции залива Куршу-Мареш, дельты реки Нямунас и прибрежных болот», в

История озер (Пяргале, Вильнюс, 1970), с.391–411.

.10 Тепляков Г.Н., Болдырев В.Л. Формирование, состояние и проблемы сохранения прибрежных ландшафтов

Куршской косы // Проблемы изучения и охраны природного и культурного наследия

(НИА-Природа. — М., 2003. — С. 20–40.

.11 А. Битинас, А. Дамисите, Г. Хатт и др., «Применение датировки OSL для стратиграфической корреляции

отложений позднего вейхзеля и голоцена в морском регионе Литвы», Quaternary Science

Обзоры 20 2001. Т. 767–772.

.12 А. Битинас, А. Дамисите, М. Станчикайте и др., «Геологическое развитие дельты реки Нямунас и прилегающих территорий

, Западная Литва», Geological Quarterly 46 (4), 375–389 (2002).

.13 А. Битинас и А. Дамусите, «Литториновое море в приморском регионе Литвы», Польский геологический институт

Специальные документы 11, 37–46 (2004).

.14 В. Гуделис, «Четвертичная история Балтики», Acta Universitatis Upsaliensis Symposia Universitatis

Upsaliensis Annum Quingentesimum Celebrantis 1, 159–173.(1979).

.15 Л. Кашубовский, «Средние и поздние голоценовые трансгрессии Балтийского моря на центральном польском побережье

», J. Coastal Res. 8 (2), 301–311 (1992).

.16 Х. Кливе и В. Янке, «Holozane Wasserspiegelanstieg der Ostsee im Nordostlichen Kustengebiet

der DDR», Petermanns geographische Mitteilungen, № 2, 62–74 (1982).

.17 Р. Лампер и В. Янке, «Голоценовое повышение уровня моря в южной части Балтийского моря, отраженное в прибрежных толщах торфа

», Специальные статьи Польского геологического института 11, 19–30 (2004).

.18 Е. Мойски, «Развитие дельты реки Висла и эволюция Балтийского моря: попытка установления хронологической корреляции

», Геологическая служба Финляндии, Специальный доклад 6, 39–51 (1988).

.19 Н. Мёрнер, «Эвстатические изменения за последние 8000 лет с учетом калибровки радиоуглерода и новой информации

из региона Каттегатт и других прибрежных территорий северо-западной Европы», Палеогеография,

Палеоклиматология, палеоэкология 19 (1), 63–85 (1976).

.20 А. Мюллер, «Позднее и послеледниковое изменение уровня моря и палеообстановка в устье Одера, юг

Фонд Альфреда Эрхардта | »100 лет Баухаусу IV: Куршская коса: Казимирас Мизгирис

Куршская коса с ее уникальными дрейфующими песчаными дюнами и песчаными образованиями, ежедневно меняющими форму под действием ветра, очаровывала и вдохновляла поколения писателей, художников и фотографов. Полоса песчаных дюн протяженностью девяносто шесть километров на косе когда-то была частью Восточной Пруссии, а сегодня принадлежит России и Литве.

Выставка, четвертая за 100 лет существования баухауза, демонстрирует фотографические работы литовского коллекционера янтаря и фотографа Казимирас Мизгирис (р. 1950). Художник, живущий в Ниде, не знает себе равных в формировании песчаных дюн Куршской косы. На протяжении десятилетий он рано утром с фотоаппаратом посещал дрейфующие дюны «Балтийской Сахары», расположенные прямо у его входной двери, в основном весной и осенью. Его изображения причудливых образований, напоминающих доисторических животных, созданных взаимодействием ветра, песка и льда, уникальны, учитывая недолговечный характер образований.Созданные весной, когда замерзшая вода в песке тает, они оставляют после себя ледяные песчаные стелы, которые тают в течение дня на солнце, крошатся на ветру и, наконец, разрушаются.

Они представлены вместе с абстрактными фотографиями Куршской косы 1934 года Альфредом Эрхардтом, которые, в отличие от изображений Мизгириса, демонстрируют строгий формальный словарный запас структуралиста, получившего образование в Баухаусе в Дессау. Как описывает его книга 1938 года Die Kurische Nehrung (Куршская коса), его цель заключалась не столько в том, чтобы «изобразить« красивый »пейзаж, сколько в том, чтобы проникнуть в просторы нетронутого первозданного ландшафта.[…] Ясность кристального формального языка природы всегда была величайшим учителем человека ».

Мизгирис пережил историю Куршской косы как историю борьбы человека с песком. Балтийское море выбрасывает песок на берег, где его поднимает ветер и уносит в огромные дюны. Если не принять меры предосторожности, вихревой песок может опрокинуть дома. В своей книге «Ветер и песок» (2000) фотограф пишет: «Требуется настойчивость, чтобы поймать момент, когда море, ветер, солнце и облака творит чудо.Вам нужно подождать, пока маленькое облачко над дюнами не примет форму и не отбросит желаемую тень. У меня есть любимые тропинки и места в дюнах. Я их чувствую, потому что они живые. […] Настоящим окаменелостям могут быть миллионы лет; окаменелости на моих фотографиях живут мгновение или две. Природа создает все это невероятным образом ».

В то время как Эрхард стремится глубже изучить законы создания форм, Мизгирис вызывает в своих фотографиях взаимосвязь между формами и первобытными структурами, чтобы изобразить трансцендентный во времени характер этой постоянно меняющейся части ландшафта.Оба фотографа выражают свое восхищение естественными формами этого необыкновенного первозданного пейзажа.

К выставке прилагается публикация Казимирас Мизгирис. Ветер + песок. Куршская коса , выпущенная Керер Верлаг.

Трансграничное управление объектом Всемирного наследия Куршская коса

Автор

Abstract

В данном исследовании описываются структуры управления и управления объектом Всемирного наследия Куршская коса, трансграничной охраняемой территорией, разделяемой Литвой и Российской Федерацией.Ориентируясь на администрацию национального парка, он представляет сайт с точки зрения местного управления. В документе показано, что из-за сильного влияния на государственном уровне и отсутствия полного участия заинтересованных сторон разные философии и приоритеты по обе стороны границы ставят под угрозу общие усилия по управлению и сотрудничеству. Представляя существующие проблемы, документ указывает на необходимость активизации усилий на государственном уровне, а также для полного вовлечения местных сообществ в устранение препятствий и развитие сотрудничества.Следовательно, адаптируясь к определенным принципам экологического и трансграничного управления, можно избежать конфликтов и добиться лучших результатов.

Рекомендуемая ссылка

DOI: 10.1080 / 09640568.2010.488105

Скачать полный текст от издателя

Поскольку доступ к этому документу ограничен, вы можете поискать его другую версию.

Цитаты

Цитаты извлекаются проектом CitEc, подпишитесь на его RSS-канал для этого элемента.

Цитируется:

- Armatas, Christopher A. & Venn, Tyron J. & Watson, Alan E., 2014. « Применение Q-методологии для выбора и определения атрибутов для нерыночной оценки: пример из Северо-Западного Вайоминга, США », Экологическая экономика, Elsevier, vol.107 (C), страницы 447-456.

- Ади, Бейли Эштон и Аморе, Альберто, 2020. « Транснациональное всемирное наследие, (мета) управление и последствия для туризма: пример Италии », Анналы исследований туризма, Elsevier, vol. 80 (С).

Исправления

Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами. Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите дескриптор этого элемента: RePEc: taf: jenpmg: v: 53: y: 2010: i: 6: p: 725-742 .См. Общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.

По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, заголовка, аннотации, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь:. Общие контактные данные провайдера: http://www.tandfonline.com/CJEP20 .

Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь. Это позволяет связать ваш профиль с этим элементом. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которых мы не уверены.

У нас нет библиографических ссылок на этот товар. Вы можете помочь добавить их, используя эту форму .

Если вам известно об отсутствующих элементах, цитирующих этот элемент, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого элемента ссылки. Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле RePEc Author Service, поскольку там могут быть некоторые цитаты, ожидающие подтверждения.

По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, аннотации, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: Крис Лонгхерст (адрес электронной почты указан ниже).Общие контактные данные провайдера: http://www.tandfonline.com/CJEP20 .

Обратите внимание, что исправления могут занять пару недель, чтобы отфильтровать различные сервисы RePEc.

куршский + коса — Перевод на китайский язык

1 137cs Загрязнение и его вертикальное распределение в почве куршской косы … экологическая политика / лесное хозяйство / ухудшение окружающей среды — core.ac.uk — PDF: dspace.vgtu.lt:808080 Изменение концентрации озона и объемной активности дочерних продуктов радона на Куршской косе… ▷ Реконструкция эволюции мертвых (серых) дюн вдоль Куршской косы, юго-восток Балтики … ▷ Развитие национального парка Куршская коса как особо охраняемой природной территории … … Оригинальная статья динамика пляжей побережье литвы (балтийское море) за период 1993–2008 гг. по морфометрическим показателям … ▷ Особенности хоромосомного полиморфизма glyptotendipes glaucus meigen, 1818 (diptera, chironomidae) из озера чайка национального парка «куршская коса»… ▷ Загрязнение наносов прибрежной зоны полуострова Самбия и Куршской косы (юго-восток Балтийского моря) … ▷ Наличие микроцистинов в литорали Куршского залива по данным иммунохроматографического анализа в 2017 году … ▷ Изменение концентрации активности продуктов распада радона в Куршской косе … ▷ Сообщества эктомикоризных грибов на сеянцах и деревьях вида Pinus mugo, выращенных на прибрежных дюнах Куршской косы в Литве …1 миллиард переводов с разбивкой по активности на 28 языках

Наиболее частые запросы Английский: 1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k , -1000k, -2000k,

Наиболее частые запросы Китайский: 1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k , -500k, -1000k, -2000k,

Перевод Перевод Traducción Übersetzung Tradução Traduzione Traduzione Traducere Vertaling Tłumaczenie Mετάφραση Oversættelse Översättnin g Käännös Aistriúchán Traduzzjoni Prevajanje Vertimas Tõlge Preklad Fordítás Tulkojumi Превод Překlad Prijevod 翻 訳 번역 翻译 Перевод

Разработано для TechDico

Publisher

Политика конфиденциальности Политика конфиденциальности Политика конфиденциальности Балтийское море)Бадюкова, Е.Н., Жиндарев Л.А., Лукьянова С.А., Соловьева Г.Д. Геоморфология Куршской косы // Тезисы докладов. Прибрежная зона моря: морфодинамика и геоэкология. Материалы международной конференции . Калининград: Калининград. Гос. Ун-та, 2004. С. 65–70.

Google Scholar

Битинас А., Дамусите А., Хатт Г. и др., Стратиграфическая корреляция отложений позднего вейкселя и голоцена в прибрежной зоне Литвы, Proc.Эстонская Акад. Sci. Геол. , 2000, т. 49, нет. 3. С. 200–217.

Google Scholar

Блажчишин А.И., Палеогеография и эволюция позднечетвертичного осадконакопления в Балтийском море, Подробнее Google Scholar

Болдырев, В.Л., Куршская коса: состояние береговой линии и проблемы защиты берегов, в Проблемы изучения и охраны природы Куршской косы , Калининград: ГП «КГТ», 1998, с. 87–99.

Google Scholar

Гуделис В.К. Некоторые данные о строении и эволюции Куршской косы // Тр. Inst. Океанол. Акад. М., , АН СССР, 1954, вып.10, с.62–69.

Харин Г.С., Древние береговые линии и нижние террасы в Гданьском заливе и Центральной Балтийском море, в Процессы осадконакопления в Гданском бассейне (Балтийское море) (Процессы седиментации в Гданьском бассейне, Балтийское море) , Москва: Ин-т. Океанол. Акад. АН СССР, 1986. С. 25–30.

Google Scholar

Харин Г.С., Харин С.Г. Геологическое строение Куршской косы и ее подводных склонов, Проблемы изучения и охраны природы Куршской косы , Калининград: ГП « КГТ, 1998, с.318–329.

Google Scholar

Корнеевец Л.В., Гидрогеологические условия и основные режимы подземных вод на Куршской косе, Проблемы изучения и охраны природы Куршской косы , Калининград: ГП «КГ. С. 230–240.

Google Scholar

Орленок В.В., Кружалин В.Н., и Жиндарев Л.А. Геоморфология и экология юго-восточного побережья Балтийского моря: проблемы его защиты, сохранения и управления // Прибрежная зона: морфодинамика и геоэкология, , Калининград: Калининград. Гос. Ун-та, 2004. С. 7–17.

Google Scholar

Романова Е.А. Палеогеографические карты бассейна Балтийского моря для позднего ледниково-послеледникового периода // Комплексное изучение природы Атлантического океана . Калининград: Калининград.Гос. Ун-та, 1991. С. 118–119.

Google Scholar

Зенкович В.П., Основы учения о развитии морских берегов . М .: Недра, 1962.

. Google Scholar

Строение юго-западной части Куршской косы

Айбулатов Н.А., Жиндарев Л.А., Пискарева М.А. (1987) Перенос наносов в прибрежной зоне Юго-Восточной Балтики, [в:] Природные основы берегозащиты. Москва, 99–115.Искать в Google Scholar

Алексеев В.И. (2008) Новые материалы по фауне отряда жесткокрылых, [в:] Проблемы изучения и охраны природного и культурного наследия национального парка «Куршская коса», Калининград, 34–61 Поиск в Google Scholar

Бадюкова Е.Н., Жиндарев Л.А., Лукьянова С.А., Соловьева Г.Д. (2005) Морфодинамика берегов залива Куршской косы Балтийского моря, [в:] Новые и традиционные идеи в геоморфологии. В Щукинские чтения.Труды, Москва, 72–75. Искать в Google Scholar

Бадюкова Е.Н., Жиндарев Л.А., Лукьянова С., Соловьева Г.Д. (2007) Анализ геологического строения Куршской косы (Балтийское море) с целью уточнения история ее развития, Океанология, 47 (4), 594–604. Искать в Google Scholar

Бадюкова Е.Н., Жиндарев Л. и др. (2011) Геолого-геоморфологическое строение Балтийской (Вислинской) косы , Океанология, 51, 632–639. Искать в Google Scholar

Бадюкова Е.Н., Жиндарев Л.А. и др. (2017) Крупные аккумулятивные формы рельефа на юго-восточном побережье Балтийского моря, Океанология, 57 (4), 580–588. Искать в Google Scholar

Bitinas A., Damusyte A., Stancikaite M. et al (2002) Геологическое развитие дельты реки Нямунас и прилегающих территорий, Западная Литва, Geological Quarterly, 46 (4), 375–389. Искать в Google Scholar

Bitinas A., Damusyte A. (2004) Littorina Море в приморском регионе Литвы, Польский геологический институт. Специальные статьи, 11, 37–46.Искать в Google Scholar

Битинас А. (2007) Четвертичный период Западной Литвы: от плейстоценовых оледенений до эволюции Балтийского моря. Симпозиум INQUA Peribaltic Group Field, Вильнюс, стр. 110. Поиск в Google Scholar

Болдырев В.Л., Тепляков Г.Н. (2003) Формирование, состояние и проблемы сохранения ландшафтов Куршской косы, [в:] Проблемы изучения и защиты природного и культурного наследия, Москва, 20–40. Искать в Google Scholar

Болдырев В.Л., Бобыкина В.П., Бурнашов Е.М. (2007) Результаты и перспективы мониторинга побережий Куршской косы, [в:] Проблемы изучения и охраны природного и культурного наследия национального парка «Куршская коса», Калининград, 76 –93. Искать в Google Scholar

Чубаренко Б.В., Чубаренко И.П. (1995) Моделирование поля течений в Куршском заливе при воздействии штормового ветра, Метеорология и гидрология, 5, 83–89. в Google Scholar

Дэвис Дж.РА (1994) Геология барьерных островных систем голоцена, Берлин, стр. 465 Поиск в Google Scholar

Гуделис В.К. (1954) Некоторые данные о строении и развитии косы Куршью Нерия, Труды Института океанологии Академии СССР наук, Vol. 10, 62–69. Искать в Google Scholar

Гуделис В. К. (1960) Геология и история прибрежных дюн на косе Куршью Нерия, Труды Института геологии. Эстонская академия наук, Vol.5, 305–313. Искать в Google Scholar

Гуделис В. (1979) Четвертичная история Балтики, Acta Universitatis Upsaliensis Symposia Universitatis Upsaliensis Annum Quingentesimum Celebrantis, 1, 159–173. Искать в Google Scholar

Харин Г.С., Харин С.Г. (2006) Геологическое строение и состав Куршской косы (Балтийское море), литология и полезные ископаемые, 4, 354–361. Искать в Google Scholar

Кабайлене М.В. (1967) Развитие коса Курсы-Мареш, дельта Немана и прибрежные водно-болотные угодья, Труды Института геологии, 5, 181–207.Искать в Google Scholar

Kabailiene M. (2009) Постгласиальная стратиграфия и палеосреда северной части Куршской косы, Западная Литва, Quaternary International, 207, 69–79. Искать в Google Scholar

Kobelyanskaya J., Piekarek -Янковская Х., Болдырев В.Л. и др. (2009) Морфодинамика морского побережья Вислинской косы (Южная Балтика, Польша, Россия), Океанологические и гидробиологические исследования, XXXVIII, Дополн. I, 1–16. Искать в Google Scholar

Козлович И.I. (2008) Особо ценные ландшафты национального парка «Куршская коса», [в:] Проблемы изучения и охраны природного и культурного наследия национального парка «Куршская коса», Калининград, Том. 6, 166–175. Искать в Google Scholar

Кунскас П. (1970) О развитии Куршского залива, дельты Немана и прибрежных болот, [в:] История озер, Вильнюс, 391–410 (на русском языке). Искать в Google Scholar

Лампер Р., Янке В. (2004) Повышение уровня моря в южной части Балтийского моря в голоцене, отраженное в прибрежных толщах торфа, Специальные статьи Польского геологического института, 11, 19–30.Искать в Google Scholar

Mojski E. (1988) Развитие дельты реки Висла и эволюция Балтийского моря, попытка хронологической корреляции, Геологическая служба Финляндии, Специальная статья, 6, 39–51. Искать в Google Scholar

Otvos EG (2012) Прибрежные барьеры — номенклатура, процессы и вопросы классификации, Геоморфология, (139–140), 39–52. Искать в Google Scholar

Schlicht O. (1927) Die Kurische Nehrung in Wort und Bild, Кенигсберг , стр. 180. Поиск в Google Scholar

Schwartz M.I. (Ред.) (1973) Барьерные острова. Сравнительные исследования по геологии, Stroudsburg, PA, pp. 451. Искать в Google Scholar

Zaromskis R. (2002) Kuršiu mariu priekrant˙es makrofitai ir ju¸ augaviečiu¸ litodinamines sa¸lygos, Geografija, 38 (2), 35– 41. Поиск в Google Scholar

Зенкович В.П. (1967) Процессы прибрежного освоения, Нью-Йорк, стр. 738. Поиск в Google Scholar

Жамоида В.А., Рябчук Д.В., Кропачев Ю.П. и др. (2009) Современные седиментации в прибрежной зоне Куршской косы (Калининградская область, Балтийское море), Z.дт, жес. Геовисс., 160 (2), 143–157. Искать в Google Scholar

Жиндарев Л.А. (1997) Морфодинамика нерегулярных мелководных берегов неприливных морей, Дисс. Докт., МГУ, стр. 250. в Google Scholar

Палеоэкологическое развитие Куршского залива в среднем и позднем голоцене, Литва

Abstract

Реконструкция развития северной части Куршского залива в Литве в голоцене основана на широком спектре исследований: пыльца, диатомовые водоросли. и карбонатный анализ, измерения магнитной восприимчивости, а также геохимические данные.Недавно опубликованные данные по скважине Нида-VI показывают, что возраст озерных и лагунных песков простирается от северного до субатлантического. Анализ диатомовых водорослей выявляет изменения в группах солоноватовато-свежих и свеже-солоноватых видов и показывает относительно быстро меняющиеся условия окружающей среды, которые могли существовать в результате продолжающейся трансгрессии в Литоринское море. Куршская коса отделила полузамкнутую лагуну в конце Атлантики — начале суббореала со слоем «лагунного мергеля», отложившимся на этапе Литоринского моря.Во время субатлантики палеолагуна стала мелководной и пресной. Самый верхний осадок в разрезе почти лишен створок диатомовых водорослей, вероятно, из-за высокой скорости накопления песка. Сдвиги климата и местные условия окружающей среды были выделены на основе содержания карбонатов, с более низкими значениями, связанными с более холодными периодами. Увеличение карбонатной фракции в поздней Атлантике связано в основном с более теплыми климатическими фазами голоцена. Судя по соотношению оксидов алюминия и титана, бореальный климат был засушливым, а ранняя Атлантика в основном переходным, тогда как поздняя Атлантика была влажной.Отсутствие отрицательных аномалий Ce, а также отношений U / Th указывает на то, что во время седиментации преобладал довольно кислородный режим. Происхождение нескольких циклов изменения Zr / Rb может указывать на усиление выветривания.