Образ природы в творчестве И. -В. Гёте и его значение для экологической эстетики Текст научной статьи по специальности «Философия, этика, религиоведение»

2013

ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Сер. 17

Вып. 3

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 7.01

Т. А. Акиндинова

ОБРАЗ ПРИРОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ И.-В. ГЁТЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ*

Природа была для Гёте предметом глубокого благоговейного осмысления на протяжении всей жизни поэта и ученого. Программно заявив о себе сначала в философ-ско-поэтическом эссе «Природа», в котором мыслитель уже на склоне лет отметил «склонность к своего рода пантеизму», интерес Гёте к изучению природного мира неизменно тяготел к строгому естествознанию.

«Критика способности суждения» стала первой из «Критик», всерьез заинтересовавшей Гёте кантовской философией. Эта книга побудила его к изучению предшествующих «Критик», в результате чего он, с уважением отзываясь о Фихте, Шеллинге, Гегеле, всё же назвал Канта «лучшим среди новейших философов».

Кант с самого начала своих занятий философией глубоко осознавал сложность познания органических феноменов: «. ..Пусть не покажется странным, если я позволю себе сказать, что легче понять образование всех небесных тел и причину их движений, короче говоря, происхождение всего современного устройства мироздания, чем точно выяснить на основании механики возникновение одной только былинки или гусеницы» [1, т. 1, с. 127]. В «Критике способности суждения» Кант вводит понятие телеологической рефлексии как способа рассмотрения явлений природного мира как если бы они имели некоторую сверхчувственную цель, что является необходимым регулятивным принципом целостного осмысления мироздания. Гёте, разумеется, было близко кантов-

..Пусть не покажется странным, если я позволю себе сказать, что легче понять образование всех небесных тел и причину их движений, короче говоря, происхождение всего современного устройства мироздания, чем точно выяснить на основании механики возникновение одной только былинки или гусеницы» [1, т. 1, с. 127]. В «Критике способности суждения» Кант вводит понятие телеологической рефлексии как способа рассмотрения явлений природного мира как если бы они имели некоторую сверхчувственную цель, что является необходимым регулятивным принципом целостного осмысления мироздания. Гёте, разумеется, было близко кантов-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта № 12-03-00533 «Роль экологической эстетики в сохранении ценностей культуры».

© Т. А. Акиндинова, 2013

ское определение организма: «…Органический продукт природы — это такой, в котором всё есть цель и в то же время всё есть средство. Ничего в нём не бывает напрасно, бесцельно и ничего нельзя приписать слепому механизму природы» [1, т. 5, с. 401].

Не принимая в естествознании ни механицизма, ни витализма, Гёте высоко оценил прежде всего определение Кантом онтологического статуса телеологического суждения, отрицающего объективную целесообразность природы. Оно оправдывало для Гёте его «отвращение» к идее «конечных целей природы», выработанное многолетними занятиями естественными науками. «.Убежденность, что любое создание существует для себя самого, — говорил Гёте своему секретарю И. Эккерману, — и что пробковое дерево растет не затем, чтобы у людей было чем закупоривать бутылки, — вот в чем была наша общность с Кантом, и меня радовало, что мы сошлись в этой точке» [2, с.

Таким образом, в трактовке эстетической и телеологической рефлексии — нескончаемом размышлении о таинствах природы и свободы, об их единении в жизненном мире человека — Гёте, как поэт и ученый, увидел «полную аналогию со своим творчеством, деятельностью и мышлением»: «Меня радовало, что поэтическое искусство и сравнительное естествознание находятся в столь близком родстве, подчиненные одной и той же способности суждения. Эстетическая и телеологическая способность суждения взаимно освещали друг друга» [3, с. 214].

Гётевская интерпретация эстетики Канта может поэтому в определенной мере быть путеводной нитью в движении к осмыслению ученым телеологии природы, выходящей за пределы как религии, так и механистического естествознания.

Отметим самые существенные для нашей темы моменты. Во-первых, это стремление избежать в духе Канта методологической ограниченности эмпиризма и рационализма. Гёте не принимал рационализма классицисткой эстетики. Он раздраженно говорил о критиках, пытавшихся рассматривать художественное произведение только как иллюстрацию абстрактных понятий. «Вот подступают они ко мне и спрашивают, какую идею я хотел воплотить в моем Фаусте? — жаловался он Эккерману. — Как будто я сам это знаю и могу это выразить. В самом деле, хорошая это была бы штука, если бы я пытался такую богатую, пеструю и в высшей степени разнообразную жизнь, которую я вложил в моего Фауста, нанизать на тонкий шнурочек одной-единственной для всего произведения идеи?» [2, с. 718-719].

Дистанцированность Гёте от классицизма выразилась также в утверждении особой значимости воображения в художественном творчестве: «Если бы фантазия не могла создавать вещи, которые навсегда останутся загадками для рассудка, то фантазия вообще немногого бы стоила» [2, с.

Однако Гёте далек и от принижения роли мышления в познании или в художественном творчестве: «Во всяком произведении искусства, великом или малом, вплоть до самого малого, всё сводится к концепции» [4, с. 718]. Вместе с Кантом, полагавшим необходимым, чтобы свободно созданные воображением образы сохраняли всё же некоторую «правильность» в отношении к реальному миру, Гёте требовал от художника учиться «верно и смиренно копировать природу».

Определение Кантом предназначения эстетической рефлексии — судить о красоте природы как если бы она несла в себе сверхчувственный нравственный смысл — отвечало стремлению Гёте создавать средствами искусства целостный жизненный мир человека — явить в художественном феномене единство природного и духовного бытия. Но размышляя над этой проблемой, Гёте обнаружил лакуну в эстетической мысли Канта. Ведь философ детально анализировал суждение вкуса об эстетической идее как она явлена в произведении искусства или — по аналогии с ним — в природе, т.

Размышления над проблемами творчества привели поэта к выводу, не предусмотренному кантовской эстетикой: эстетическая идея не просто соотносит содержание теоретического и практического разума, не имея собственного объекта; наряду с законами природы и свободы, она претворяет его в новый объект — конкретную индивидуальность, содержание которой не вмещается в общие понятия ни науки, ни морали и потому для них не представляет «интереса». По мысли Гёте, «каждый характер, как бы своеобразен он ни был, и всё изображаемое, начиная от камня до человека, заключает в себе нечто общее» [2, с. 182], однако художника делает художником именно способность схватить и выразить «общий смысл» в единичном случае. Тогда для него «должен начаться прорыв к наиболее высокому и трудному в искусстве, к постижению индивидуального.

Представляется, что точка зрения Гёте на индивидуальность как объект и субъект художественного творчества ближе монадологии Лейбница. Интерес Гёте к философии великого предшественника Канта, вероятно, имел множество мотивов. Однако можно предположить, что философская мысль Лейбница была особенно важна для Гёте потому, что анализ самых разных проблем производился там в контексте онтологии, а главное, чего Гёте, по его признанию, «недоставало» в философии Канта, всё же было то, что она лишена «выхода к объекту» [5, S. 82].

Гётевское понимание индивидуальности как объекта и субъекта искусства, несомненно, складывалось в русле идей монадологии. Не случайно одной из самых расхожих характеристик человека было для Гёте понятие «монада». По Лейбницу, весь мир — совокупность абсолютных индивидуальностей — монад, а самопроизвольность их развития на уровне человеческого сознания являет себя как свобода. Поэтому нравственный выбор, нравственное решение у Лейбница — абсолютно индивидуальный

Поэтому нравственный выбор, нравственное решение у Лейбница — абсолютно индивидуальный

акт. Такой тезис философа, однако, необходимым образом вызывал вопрос: как возможно в этом случае нравственное законодательство, если нравственный закон по определению должен обладать всеобщностью?

Общепризнанным ответом на поставленный вопрос и была кантовская формулировка категорического императива: «Поступай так, чтобы максима твоей воли во всякое время могла стать основой для всеобщего законодательства».

Решение названной этической проблемы Лейбницем оказалось парадоксальным для всей философской традиции, как докантовской, так и последующей, поскольку монадологическая формула решения действительно соединила в органическое целое всеобщность и абсолютную уникальность нравственного действия. Императив доброй воли с лейбницианской позиции, по существу, гласит: поступай так, чтобы другой, если бы он был тобой и находился в твоих обстоятельствах, поступил бы так же, как ты. Следовательно, оценка такого поступка этим другим предполагает признание: если бы я был тобой и находился в твоих обстоятельствах, я поступил бы так же, однако я — не такой, как ты, и нахожусь в других обстоятельствах, поэтому я поступлю иначе.

Следовательно, оценка такого поступка этим другим предполагает признание: если бы я был тобой и находился в твоих обстоятельствах, я поступил бы так же, однако я — не такой, как ты, и нахожусь в других обстоятельствах, поэтому я поступлю иначе.

О том, насколько позиция Гёте сближается здесь с лейбницианством, говорит уже его признание: «Истина — ничто само по себе и для себя. Она развивается в человеке, если он позволяет миру воздействовать на его чувства и дух. Каждый человек, сообразно своей организации, имеет собственную истину, которую только он может понять в ее интимных чертах. Кто достигает всеобще-значимой истины, не понимает себя» [6, S. 349].

Именно такая трактовка проблемы нравственного выбора, исходящая из признания неповторимости личностного бытия, получила наиболее полное отображение в художественном творчестве Гёте. Неудивительно, что Гёте придавал принципиальное значение использованию имен собственных в качестве названий для своих художественных произведений: «Фауст», «Страдания юного Вертера», «Годы учения Вильгельма Майстера», «Эгмонт», «Гёц фон Берлихенген». .. Герои произведений Гёте наделены сложным внутренним миром, они совершают трагические ошибки, их поступки не защищены от влияния случая, т. е. художественные образы здесь отнюдь не представляют идеал, но тем не менее вызывают общий интерес. Читатели сочувствуют героям, входят в их положение, понимают мотивы их действий, но только эстетически наивное сознание отождествляет себя с ними или пытается им подражать.

.. Герои произведений Гёте наделены сложным внутренним миром, они совершают трагические ошибки, их поступки не защищены от влияния случая, т. е. художественные образы здесь отнюдь не представляют идеал, но тем не менее вызывают общий интерес. Читатели сочувствуют героям, входят в их положение, понимают мотивы их действий, но только эстетически наивное сознание отождествляет себя с ними или пытается им подражать.

Искусство предоставляет возможность не только проживания в воображении и осмысления множества жизней, но и их соотнесения друг с другом. Духовный мир читателя разрастается в упорядоченную целостность — неповторимый духовный космос, включающий множество вариантов возможного осуществления человеческого бытия, что предполагает и развитие способности сочувственного понимания уникальности реального человека. У Гёте эстетический субъект (и творчества, и восприятия) характеризуется прежде всего продуктивностью: он формирует объект, недоступный общим понятиям рассудка и разума, — индивидуальность: индивидуальность другого человека, вещей, всего предметного нравственно осмысляемого мира. Этот индивидуализированный образ мира является выражением индивидуальности художника. Интерес Гёте к онтологии Лейбница, рассматривавшего индивидуальность в гармонической соотнесенности с миром в целом, по сути, предвосхищал движение философской мысли к новому прочтению «Монадологии». Важно, однако, что, в отличие от Лейбница, Гёте видел в искусстве возможности постижения индивидуального бытия человека

Этот индивидуализированный образ мира является выражением индивидуальности художника. Интерес Гёте к онтологии Лейбница, рассматривавшего индивидуальность в гармонической соотнесенности с миром в целом, по сути, предвосхищал движение философской мысли к новому прочтению «Монадологии». Важно, однако, что, в отличие от Лейбница, Гёте видел в искусстве возможности постижения индивидуального бытия человека

в единстве его духовной (нравственной) и телесной природы, поскольку «материя без духа, а дух без материи никогда не существует» [3, с. 40]. Индивидуальность Гёте рассматривает не только на уровне сознания, но, отступая от традиции всего классического идеализма, как форму самого бытия — как индивидуальное бытие (Dasein). Обладая автономией, это индивидуальное бытие органически связано со всем природным и социальным контекстом, исторически формируется в диалоге с другими людьми как «коллективное существо».

Стремление Гёте выйти к онтологической проблематике, историзм мышления, претворенные в художественное творчество, предопределили расширение философского горизонта за пределы и трансцендентального идеализма Канта, и гегелевской диалектики мирового духа, и идеалистической монадологии Лейбница. Индивидуальность человека как предмет искусства рассматривается Гёте в целостности духовно-телесной природы, и его интересует человек не только как субъект деятельности сознания, но и как субъект реального действия. Поэтому и дальнейшее развитие философии («замыкание круга» философии) для Гёте предполагало созидание более полной, по сравнению с трехчленной кантовской, философской системы, включающей метафизику повседневности как аналитику особого пласта бытия — повседневного человеческого существования, действительно не представлявшего теоретического интереса для классического идеализма. Тем самым понятие субъекта приобретает новое измерение: субъектом любой деятельности оказывается не носитель трансцендентальных способностей, а индивидуальное человеческое бытие в своей духовно-телесной целостности, исторически формирующееся во взаимодействии с другими людьми, в ориентации на диалог.

Индивидуальность человека как предмет искусства рассматривается Гёте в целостности духовно-телесной природы, и его интересует человек не только как субъект деятельности сознания, но и как субъект реального действия. Поэтому и дальнейшее развитие философии («замыкание круга» философии) для Гёте предполагало созидание более полной, по сравнению с трехчленной кантовской, философской системы, включающей метафизику повседневности как аналитику особого пласта бытия — повседневного человеческого существования, действительно не представлявшего теоретического интереса для классического идеализма. Тем самым понятие субъекта приобретает новое измерение: субъектом любой деятельности оказывается не носитель трансцендентальных способностей, а индивидуальное человеческое бытие в своей духовно-телесной целостности, исторически формирующееся во взаимодействии с другими людьми, в ориентации на диалог.

Воплощение индивидуальности в искусстве, позволяющее в любом, даже самом отвратительном персонаже разглядеть человека, т. е. видение того уникального, без чего наше понимание человека как родового существа, общего для всего человечества, будет неполным, у Гёте представало и как пример научного познания общего в индивидуальном. Поэт видел опасность для ученого в том, чтобы начинать познание «с отыскания подобия или сходства между вещами в угоду своей гипотезе или способу представления… легко проглядеть такие признаки, в силу которых вещи очень различаются между собой». «Нам нужно было бы, — продолжает Гёте, — подмечать в вещах, познания которых мы добиваемся, больше то, в чём они отличаются друг от друга, чем то, в чём они сходны. Различение труднее, кропотливее, чем отыскание сходства, а раз приобретено правильное различение, предметы сравниваются сами собой» [3, с. 49]. Такой способ познания Гёте называл не чувственным, но интеллектуальным созерцанием; его результатом становилось усмотрение в частном случае первофеномена — общего, вмещающего в себя необозримое множество вариаций в их неповторимости. Этим первофеномен для Гёте отличался от общего понятия, отбрасывающего различия между вещами.

е. видение того уникального, без чего наше понимание человека как родового существа, общего для всего человечества, будет неполным, у Гёте представало и как пример научного познания общего в индивидуальном. Поэт видел опасность для ученого в том, чтобы начинать познание «с отыскания подобия или сходства между вещами в угоду своей гипотезе или способу представления… легко проглядеть такие признаки, в силу которых вещи очень различаются между собой». «Нам нужно было бы, — продолжает Гёте, — подмечать в вещах, познания которых мы добиваемся, больше то, в чём они отличаются друг от друга, чем то, в чём они сходны. Различение труднее, кропотливее, чем отыскание сходства, а раз приобретено правильное различение, предметы сравниваются сами собой» [3, с. 49]. Такой способ познания Гёте называл не чувственным, но интеллектуальным созерцанием; его результатом становилось усмотрение в частном случае первофеномена — общего, вмещающего в себя необозримое множество вариаций в их неповторимости. Этим первофеномен для Гёте отличался от общего понятия, отбрасывающего различия между вещами. Научиться видеть первофеномен в индивидуальном феномене означало найти путь к сохранению богатства чувственной конкретности в научном знании. Как это часто происходило у Гёте, итоги размышлений о перспективах науки отлились в лаконичный афоризм:

Научиться видеть первофеномен в индивидуальном феномене означало найти путь к сохранению богатства чувственной конкретности в научном знании. Как это часто происходило у Гёте, итоги размышлений о перспективах науки отлились в лаконичный афоризм:

Что такое общее?

Единичный случай.

Что такое частное?

Миллионы случаев.

Такое видение общего в частном, по Гёте, предполагает бережное признание ценности индивидуального не только в искусстве, но и в науке: «Научиться можно только тому, что любишь, и чем глубже и полнее должно быть знание, тем сильнее, могущественнее и живее должна быть любовь» [5, S. 7]. Целостность отношения Гёте к миру нашла отражение в поздних записях его дневника: «Без занятий естественными науками я никогда не научился бы познавать людей такими, каковы они есть. Ни в каких иных областях нельзя уловить с такой точностью чистое созерцание и мышление, ошибки чувств и рассуждений, слабые и сильные стороны характеров; всё прочее более или менее шатко, обо всём можно в той или другой мере торговаться; но природа не признаёт шуток — она всегда правдива, всегда серьезна, всегда строга; она всегда права, ошибки же и заблуждения всегда принадлежат людям. Она пренебрегает неспособными, а способному, правдивому, честному она отдается и открывает свои тайны» [3, с. 475].

Ни в каких иных областях нельзя уловить с такой точностью чистое созерцание и мышление, ошибки чувств и рассуждений, слабые и сильные стороны характеров; всё прочее более или менее шатко, обо всём можно в той или другой мере торговаться; но природа не признаёт шуток — она всегда правдива, всегда серьезна, всегда строга; она всегда права, ошибки же и заблуждения всегда принадлежат людям. Она пренебрегает неспособными, а способному, правдивому, честному она отдается и открывает свои тайны» [3, с. 475].

Понимание индивидуальности как процесса непрерывного самоформирования в коммуникации с другими людьми у Гёте переносится, таким образом, на диалог человека с природой в целом: тактичное воздействие на нее (не навреди!) и уважительное приятие ее ответа.

Итак, вывод Гёте о том, что искусство и наука необходимо сближаются в познании и осмыслении бытия как постижение индивидуального в целостности мироздания, что они вместе определяют становление целостного, гуманистически осмысленного жизненного мира человека, являлся развитием кантовской эстетики в части анализа гения и началом нового понимания научной методологии. Анализируя отличие гётев-ской интерпретации существа науки от позитивистских ее трактовок во всём их разнообразии, К. А. Свасьян обоснованно приходит к выводу об актуальности методологии естественнонаучного исследования Гёте в XXI в. «.Без Гёте, без духа его, не обойтись там, где науку настигает память о том, что она есть понимание и что у нее есть совесть. Этого понимания и этой совести, чистой человечности, зиждущейся не на абстрактно гуманистических фразах, а на любовном знании природы, ей, при всех ее открытиях, будет недоставать до тех пор, пока она не обратится к самому Гёте и не разовьет духовные потенции Гёте своими более совершенными средствами» [7, с. 117].

Анализируя отличие гётев-ской интерпретации существа науки от позитивистских ее трактовок во всём их разнообразии, К. А. Свасьян обоснованно приходит к выводу об актуальности методологии естественнонаучного исследования Гёте в XXI в. «.Без Гёте, без духа его, не обойтись там, где науку настигает память о том, что она есть понимание и что у нее есть совесть. Этого понимания и этой совести, чистой человечности, зиждущейся не на абстрактно гуманистических фразах, а на любовном знании природы, ей, при всех ее открытиях, будет недоставать до тех пор, пока она не обратится к самому Гёте и не разовьет духовные потенции Гёте своими более совершенными средствами» [7, с. 117].

Утверждаемые Гёте единые принципы познания природы, культуры, человека на путях нового сближения науки и искусства могут быть предметом плодотворного изучения при разработке концептуального аппарата молодого раздела философского знания — экологической эстетики.

Литература

1. 1963-1966. Т. 1. 19б3. 540 с.; Т. 5. 19бб. 5б4 с.

1963-1966. Т. 1. 19б3. 540 с.; Т. 5. 19бб. 5б4 с.

2. Эккерман И.-П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. M.: Худ. лит., 1981. 687 с.

3. Гёте И.-В. Избранные философские произведения. M.: Наука, 1964. 580 с.

4. Гёте И.-В. Собр. соч.: в 10 т. Т. 10. M.; Л.: ОГИЗ, 1937. 516 с.

5. Goethes Werke: 133 Bände in 143 Teilen I hrsg. im Auftrage der Grossherzogin Sophie von Sachsen. Weimar: Böhlau, 1887-1919. Bd. 49 (4). 1898. 482 S.

6. Goethe J. W. von. Naturwissenschaflichen Schriften: Miteinleitungen und Erlaeterungen im Text: 5 Bde. I hrsg. von Rudolf Steiner. Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 1982. Bd. 5. 724 S.

7. Свасьян К. А. Философское мировоззрение Гёте. M.: Evidentis, 2001. 220 с.

220 с.

Статья поступила в редакцию 5 марта 2013 г.

Конкурс о национальном торжестве «Знаток праздника Сагаалган» прошел в Бурятии

15.02.2021

С 5 по 16 февраля 2021 года региональное отделение РДШ республики Бурятия провели конкурс видеороликов «Знаток праздника Сагаалган». Целью конкурса является вовлечение учащихся в популяризацию, сохранение и развитие национальной культуры бурят.

В конкурсе приняли участие более 60 работ, участниками конкурса могли стать учащиеся 2-11 классов общеобразовательных учреждений Республики Бурятия.

Ребятам было необходимо подготовить видео о традициях праздника «Сагаалган» и выложить в социальной сети Вконтакте. Оценивался творческий подход, ораторское искусство, операторская работа. Презентация видеоролика могла быть на русском или бурятском языке.

Победители конкурса определялись экспертным жюри по наибольшей сумме баллов, полученной в результате экспертной оценки конкурсных материалов.

Итоги конкурса:

«Лучший индивидуальный видеоролик»:

Цыбиков Очир, 4 класс РБНЛИ №1 44б

Нимаев Никита, Баянгольская СОШ 39 б.

Иванова Ульяна и Очиров Евгений, . СОШ №31 г. Улан-Удэ 6″Б 39 б

Лучшие командные работы:

Хуртагинская СОШ 44б

Усть-Эгитуйская СОШ 43 б.

Баянгольская СОШ 9 класс 43 б.

Специальная номинация «Бэрхэшуул» (Молодцы):

РБНЛИ №1 8 класс 41 б.

Театральная студия «Феникс» СОШ №26 г.Улан-Удэ 37 б.

РБНЛИ №1 4 класс 36 б.

Баянгольская СОШ 3 класс 36 б.

Улюкчиканская СОШ 8-9 класс 33 б.

Победители получат памятные подарки от РДШ.

«Сагаалган — праздник Белого месяца является символом обновления человека и природы, а его идеалы мира, добрососедства, уважения к старшим разделяют представители всех национальностей.

Сагаалган начинается с первого весеннего новолуния. В отличие от обычного Нового года, который мы празднуем в полночь с 31 декабря на 1 января, Сагаалган наступает рано утром, сразу с восходом солнца. В это году Новый год по лунному календарю праздновался 12 февраля. На кануне празднования белого месяца буряты наводят чистоту в доме, обновляют одежду, избавляются от ветхих вещей. Таким образом, люди как бы прощаются с прошедшим, с тем, что ушло. Примерно в 4-5 утра буряты уже бодрствуют, а на рассвете приветствуют Солнце и вечно синее небо. Согласно преданиям, именно с рассветом, с восходом Солнца в каждый дом заходит божество — Палдэн Лхамо, покровительница Тибета, и подсчитывает всех, кто находится в доме. Считается, что Лхамо ведет подсчет только тех людей, кто бодрствует, кто проснулся, нарядился и готов встречать новый день. Если кто-то проспит, то не будет учтен божеством и соответственно упускает свою удачу на целый год. Чтобы узнать еще больше о нашем празднике предлагаем вам посмотреть работы участников Вконтаке по хештегу ЗнатокСагаалганРДШ», — поделился Баир Шобоев, координатор БРО РДШ.

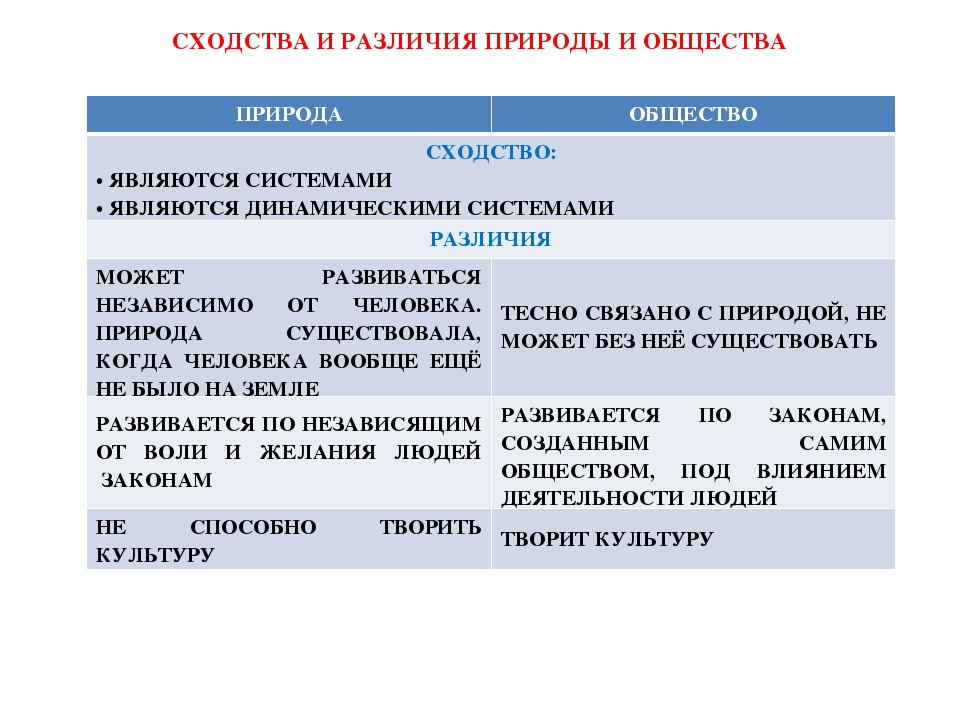

Единство природного и социального бытия человека

Природное бытие человека представляет собой единый субстантивный мир, вписанный в целостность природы и выражает естественную порождённость человека и его непосредственную связь и близость всему сущему. Оно определяется как первоначальная сущность индивида; как то, что существенно для него с самого начала его происхождения. Природный человек, или индивид, выступает как морфологически замкнутый тип, обладающий статистическими характеристиками. В истории философии природу человека часто отождествляли с человеческой сущностью, осмысливаемой в различных противоречащих друг другу характеристиках человеческого бытия, несовместимость которых не позволяет найти некую общую «сущность» человека и, исходя из неё, однозначно установить единство и целостность его бытия. Сущность сводили к разумности и к бессознательно-либидным структурам, к моральности и воле к власти, символичности и практической деятельности, к игре и религиозности. Схоластика, например, усматривала в дуализме сущности и существования коренную раздвоенность и ущербность природного (сотворённого) универсума, снимаемых лишь в боге. В силу такой раздвоенности вещь не может представляться как самосущая, себе тождественная, ибо её существование детерминировано трансцендентным началом. Ф. Аквинский для осмысления догмата творения поставил сущность человека в зависимость от его существования, данного ему богом.

Существование и сущность человека тесно связаны, как связаны природное основание человеческого бытия и его ценностно-культурные формы, в созидании которых сущность проявляется и оформляется. Существование человека – это природное основание его сущности, которая раскрывается через многообразие специфически человеческих проявлений и воплощений и в своём самобытном существовании является неисчерпаемой. Существование есть реальный процесс жизнедеятельности людей, встроенности человека в связи и отношения мира, пребывания в пространственно-временных координатах, воспроизведения и участия в процессе жизни. Сущность указывает на то, что представляет собой бытие в своих качественных проявлениях.

Натуралистические школы абсолютизировали законы естественной необходимости и спроецировали их на высшие онтологические формы человеческого существования. Человек рассматривается ими как существо, жёстко детерминированное природными факторами, а сама природа выступает в качестве единственного и непогрешимого источника объективной разумности и закономерности, основополагающей причины всех целей и идеалов человека. Предполагается, что природа человека, его сущность не содержат в себе ничего специфического и в принципе отличного от объективных закономерностей и явлений внешнего мира. Под природой человека философы Нового времени понимали изначальную устойчивую структуру, из которой проистекают законы человеческого поведения и реагирования. Природа человека, по их мнению, есть совокупность врождённых свойств и способностей, обеспечивающих его жизнь в мире как телесного существа, подчиняющегося природным законам. Как сугубо природное существо человек полностью зависим от требований естественной необходимости. Человеческая природа, взятая сама по себе, как комплекс устойчивых, неизменных в своей основе черт, как ограниченная в форме своих проявлений, не подчиняется социокультурным различиям и оценкам: она ни добрая, ни злая; ни истинная, ни ложная; ни красивая, ни безобразная.

Натурализм сыграл большую роль в преодолении теологического воззрения на мир, поскольку полагал, что человеческая природа абсолютно одинакова у всех народов, во всех культурах и во все времена, и сама по себе самодостаточна, не нуждается в чём-то трансцендентном. Мысль о всеобщей закономерной связи человека и природы внушает отдельному индивиду чувство стабильности, устойчивости и содействует объединению всех людей в целостном мире природы. Только то знание, которое имеет свою твёрдую основу в общих законах человеческой природы, может быть разделено с кем-либо другим. Следствием из этой мысли является идея о том, что между интересами людей не может быть конфликтов и противоречий, поскольку то, что для одного составляет доброе и полезное, тем же является и для другого.

Натурализм составляет основу новоевропейского историцизма, согласно которому «разумность природы» обнаруживается в поступательном движении истории и развитии общества, а природные свойства человека являются конечным гарантом благости его «естественных устремлений». За всеми представлениями о природной обусловленности человеческого бытия, истории скрывается мысль о важности и сущностном значении природных законов, качеств и свойств для культурного развития личности. Фактически натурализм «построен на игнорировании того, что к бытийственным содержаниям, действительно превышающим горизонт человечески-земной истории (и в этом смысле над – историческим), можно добраться и приобщиться не иначе, как тщательно и последовательно прорабатывая всё конкретное богатство исторического бытия»1.

Натурализм как философская позиция по отношению к миру отождествляет всё сущее с телесной природой, отвергая понимание природы как части многоуровневого бытия. В конечном счёте, он редуцирует социальное к биологическому, изымает из философского знания традиционные метафизические проблемы, которые в силу их высокой абстрактности и надприродной сущности не могут получить окончательного решения. Адекватное описание человеческого бытия не укладывается в рамки способов детерминации, действующих в природном мире. Натуралистические теории определяют духовную жизнь человека как результат усложнения форм природного мира, но духовное развитие и моральное совершенствование человека не сводится к объективным процессам, поскольку принадлежат к иному уровню бытия и определяются не пассивным отражением природных импульсов, а требуют напряжения человеческой воли. Качественная идентификация социальных и природных процессов приводит к тому, что социальная реальность расценивается как чисто внешняя, объективированная по отношению к человеку сфера, в которой действуют внесубъектные природные ценности, которая является первозданной естественной основой и исходя из которой получают объяснения результаты человеческой деятельности.

Кант подверг критике натуралистические представления о человеке (хотя эта заслуга приписывается Дж. Муру). Специфика самодетерминации человека усматривается Кантом в его способности определять свои действия, руководствуясь разумом, в отличие от природной обусловленности поведения, когда человек подчиняется естественным чувствам, аффектам (как утверждали сторонники теории нравственных чувств). Кант стремится выявить качественное отличие социально-культурной организации от природной, показать специфику исторического, собственно человеческого бытия и обнаруживает её в разумной и духовно-нравственной природе человека. Подлинное бытие – это предназначение и долженствование, а не действительное положение вещей2. С этой точки зрения оказывается, что истинные характеристики человеческого бытия – свобода, выбор, верность себе – это не имманентные, присущие изначально человеку способности, а императив, который каждый ещё должен реализовать.

В современной западной философии преодоление представления о человеке, обладающем значимой первозданной природой, идёт не по линии рационализма или историзма, а путём лишения природы человека какой бы то ни было конкретной определённости. Наряду с натуралистическим и антинатуралистическим осмыслениями человеческой сущности, можно выделить ещё одно противопоставление: субстанциалистское и экзистенциалистское толкования человека. Для субстанциализма мир выступает как бытие в себе, как некая субстанция, которая лишь раскрывается человеку, а сам человек интерпретируется как модус субстанции с устойчивостью её качеств, безличной всеобщностью и поэтому доступный научному познанию. Главное возражение оппонентов субстанциализма заключается в том, что субстанция есть позиция всепронизывающего детерминизма, с точки зрения которого нельзя обосновать специфику собственно человеческого бытия, его творческую сущность, свободу и моральную ответственность. Например, экзистенциализм трактует человека как подвижную, открытую и уникальную реальность. По мнению Ясперса, человек является подлинной формой жизни, а не чем-то, «развившемся» из животного. «Человека нельзя выводить из чего-то другого, он – непосредственная основа всех вещей… Все виды зависимости в мире и все процессы биологического развития затрагивают как бы вещество человека, но не его самого»3.

Человек как социальное существо не противостоит природно-биологической форме своего существования, которая выступает в качестве предпосылки и основы его дальнейшего развития. «Человек является непосредственно природным существом. В качестве природного существа …он… наделён природными силами, жизненными силами, являясь деятельным природным существом; эти силы существуют в нём в виде задатков и способностей, в виде влечений…»4 Биологическое можно рассматривать как форму человеческого существования, которая в процессе развития наполняется социальным содержанием. В процессе их взаимодействия биологическое выступает как начало консервативное, ограничивающее возможности человека: по целому ряду параметров адаптивные способности человека близки к исчерпанию (физические и психологические факторы связаны с загрязнением среды обитания, увеличением нервных нагрузок, стрессовых ситуаций).

Конечной целью всех многосложных реакций человека является самостабилизация (то есть поддержание внутренней среды организма в равновесном состоянии), достигаемая посредством негативных обратных связей, которые элиминируют возмущения среды. Этот принцип, названный гомеостазисом и свойственный всем сложным саморегулирующимся системам (какой является и психофизическая система человека), заключается в поддержании существенно важных для сохранения системы параметров в допустимых пределах через абсорбирование возмущений среды, а также в противодействии поступающей из неё информации, нарушающей устойчивость основных элементов человеческого организма. Поддержание гомеостазиса происходит посредством удовлетворения природных потребностей и обеспечения психофизиологического благополучия, с которыми человек так или иначе соотносит свою деятельность и, исходя из которых, формирует свою социальную жизнь.

Природа играет большую роль в организации общественной жизни, поскольку представляет собой основание многообразных путей развития человека как социального существа, во многом зависящих от его природно-инди-видуальных задатков. Как основа бытия природа задаёт человеку определённые границы (их подвижность определяется его творческими усилиями), в рамках которых идёт поиск максимальных возможностей самоосуществления. Природное бытие человека имеет наивысшую модальность (необходимость и действительность), наиболее полную феноменальную проявленность и определённость и более узкую область возможностей, чем сфера духовного и культурного бытия. Человек прячется от трудностей свободного выбора и неразрешимых жизненных проблем с целью самовыживания в пространстве естественного существования, не предполагающего существенных усилий и претензий на особую духовную субъективность.

Многие философы считали, что природа является образцом для истинной деятельности человека, ведь она во многом определяет характер человеческого поведения. По мнению Э. Кассирера, вслушивание в «голос земли», неосознанное подражание животным, более прочно укоренённым в природе, помогло человеку приспособиться к окружающей среде, выработать определённые формы бытия, системы смыслов и ориентиров, дополнить природную «не-достаточность» культурными способами жизнеустройства. Вещественная укоренённость и природная инкорпорированность человека сочетаются с чрезвычайной пластичностью его натуры, способной адаптироваться к постоянно изменяющейся среде5.

Парадоксальность связи человека со своим непосредственным природным началом заключается в том, что принимая и используя его как необходимое жизненное условие, человек стремится не только познать свою натуру, но и встать над собственной природой, преодолеть её через социализацию и приобретение высших духовных качеств. Всякое природное свойство индивида оказывается социально преобразованным; воспитательный процесс, осуществляемый обществом, направлен на ограничение и трансформацию его природных импульсов. Теория «обществен-ного договора» акцентирует внимание на утилитарном подходе общества к природным задаткам человека: оно подавляет те формы, которые угрожают его существованию и использует те, что способствуют социальным целям.

Социальное выступает в качестве фундаментальной основы детерминации всех важнейших форм проявления жизни, преобразующей природные связи в специфически человеческие, культурные отношения. Даже простейшие человеческие акты (прямохождение, формирование языка, использование орудий труда) носят социальный характер и являются результатом развитого культурой потенциально богатого природного материала. Законы природного бытия проявляют себя в человеческой жизни опосредованно, в различных превращённых формах. Взаимодействие социального и биологического бытия никогда не может считаться законченным и выступать в завершённой форме. Их единство состоит в бесконечном наполнении биологического социальным содержанием, в опосредовании и преобразовании природного общественными формами, поскольку человеческие предметы не являются природными в том виде, как они непосредственно даны в природе. Биологические структуры и функции под воздействием социальных факторов (в частности, трудовой деятельности) претерпели модификацию и достигли более высокого уровня развития, нежели у представителей животного мира. Они «очеловечились», стали социализированными и уже не выступают в «чистом» виде. Через человека происходит одухотворение природного мира, в человеке пересекаются все круги бытия: в нём встречаются и дополняют друг друга культура и природа. «…Природа с господствующим в ней слепым интеллектом или инстинктом, – писал С. Булгаков, – только в человеке осознаёт себя, становится зрячею. Природа очеловечивается, она способна стать периферическим телом человека, подчиняясь его сознанию и в нём осознавая себя. В этом смысле человек есть центр мироздания…»6

Человек никогда не сталкивается с природой один на один; отношение человека к природному миру всегда опосредуется его отношением к обществу, его социальными навыками, умением, знаниями, почерпнутыми им из общей кладовой социально-исторического опыта человечества. Приращение в человеке сверхбиологического состоит в том, что появляются функции сугубо социальные (труд, сознание, язык, мораль) и происходит социализация биологических черт и свойств. Человеческие биологические органы чувств воспринимают внешний мир с точки зрения социальных ценностей. Биологическое начало социализируется в человеке в том смысле, что человек развивает и направляет свои природные качества в русло потребностей социальной жизни. Социальное, преобразуя биологическое с учётом индивидуальных задатков человека, определяет его целостную интегральную природу. Уровень развития общества во многом зависит от того, насколько оно предоставило человеку возможность гармоничнее и полнее раскрыть свои положительные природные свойства.

В собственно человеческих, то есть ценностно-ориен-тированных, действиях, следующих нормам, правилам и отличающихся от целенаправленных поведенческих актов других представителей природного мира, всегда присутствует некая установка на то «как должно быть», в них наличествует элемент долженствования, констатирующий зазор между реальностью и идеалом. Протест против несправедливости или бессмысленности ситуаций человеческого пребывания в мире есть ясное выражение неприятия существующего фактического положения дел, потому что с точки зрения выработанных человечеством принципов этого «не должно быть». Духовно-нравственное развитие человека – это социальный процесс, не имеющий какой-то биологической детерминированности; у низших животных можно обнаружить различные чувства, впечатления, любопытство, внимание, память, но морально-нравственные задатки стыда, совести или долга у животных отсутствуют. Человечество создало систему табу как основу социальных норм и обеспечило возможность коллективной памяти и, следовательно, общественного развития.

Биологическое в человеке предстаёт не как параллельный и абсолютно автономный по отношению к социальному бытию мир, а располагается в самой сфере социального как его исток и фундаментальная основа. Природа выступает в качестве начального уровня иерархического бытия человека, который заключает в себе необходимые естественные свойства, являющиеся одновременно и частью природы и её высшим продуктом. «Человеческая сущность природы существует только для общественного человека; ибо только в обществе природа является для человека звеном, связывающим человека с человеком, бытием его для другого и бытием другого для него, жизненным элементом человеческой деятельности; только в обществе природа выступает как основа его собственного человеческого бытия»7. Человек созидает культурный и социальный мир на природном ландшафте, выступающим его матрицей, местом действия и материалом опредмечивания духовных актов, поэтому прелиминарное исследование природного бытия человека имеет существенное значение для осмысления его целостности.

Конечная цель всех философских вариантов всеобщей эволюции и антропогенного преобразования мира состоит в формировании нового типа человека, не ограничивающегося своей телесностью и стремящегося к гармонии с собой и окружающим миром, а общий мотив их заключается в стремлении рассматривать человеческие проблемы в контексте эволюционного миропонимания, что требует целостного осмысления человеческого бытия. Только через познание природных законов и естественных форм существования вещей человек сможет целостным образом использовать свои природные сущностные силы и развивать технологические средства освоения мира, но этот процесс должен контролироваться высшими познавательными практи-ками при приоритете духовно-нравственных структур бытия. «Социальный феномен – кульминация, а не ослабление биологического феномена», – полагал Тейяр де Шарден8. Природа для человека является исходным пунктом существования, над которым надстраивается мир культурных форм и различных многоуровневых образований (норм, ценностей, символов), содержащих в себе нечто иное, чем биологические формы бытия. Человеческий универсум способен развёртываться в более целостную систему за счёт расширенной ценностной ассимиляции всего природного. Природный мир включается в сферу притяжения социума и выделяется как особый целостный мир под воздействием развития цивилизации и форм человеческой деятельности.

Одной из причин нарастающего драматизма в истории человечества является преждевременная, репрессивная, искусственно фиксирующая естественный ход событий активность, которая приводит к деформации целостности человеческого бытия и универсума. Это проницательно было замечено даосами, которые своим учением о недеянии пытались предохранить человека от насилия над природой. Даоские мудрецы едва ли не самыми первыми поставили вопрос о цене познания, результаты которого могут быть использованы во зло. Интенции рационального компонента субъективности, не опосредованные ценностными, нормативными формами, способны нарушить гармонию мира, а знания, превышающие объём и качество человеческой практики, не подкреплённые духовно-нравственными факторами, чреваты опасностью хаотизации внешнего и внутреннего миров. Не случайно в глубокой древности некоторые виды полученных знаний табуировались или передавались из поколения в поколение жрецами. Практика утаивания ими особо значимых знаний о человеке и мире таит в себе стремление сохранить человеческую общность и целостность человеческого духа и бытия. Результатом метафизической рефлексии и стал идеал недеяния, содержащий в себе идею отказа от активного вмешательства в естественные процессы Вселенной и тем самым поддерживающий гармонию мира.

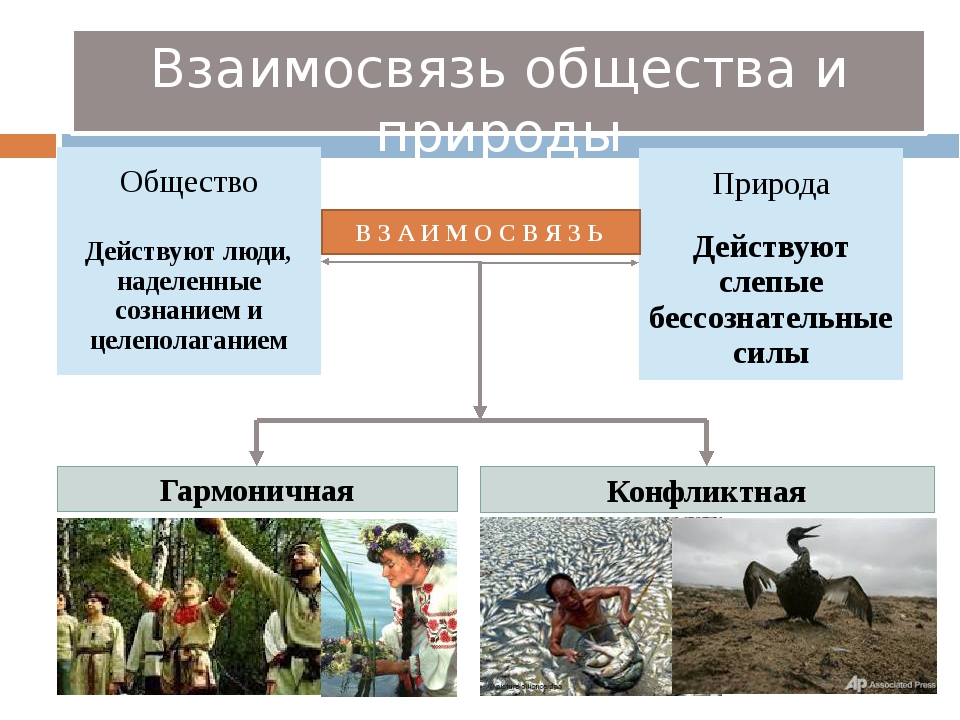

Под влиянием активного вмешательства человека в окружающую среду в ней происходят соответствующие изменения, частота и степень воздействия которых кардинально меняется в пределах жизни одного поколения. И поскольку общество не успевает отреагировать на эти изменения адекватным образом, не успевает адаптироваться к новой ситуации, оно воспринимает это как глобальные проблемы, как конфликт локальных и универсальных структур, как исчезновение базовых ценностей цивилизации, размывание естественного пространства обитания человека. Проблема взаимодействия человека со сложными природными системами вынуждает рассматривать ситуацию и положение человека как требующих постоянного анализа и корректировки, учёта логики и характера человеческой деятельности. Возможность человека участвовать в эволюционном процессе определяется его способностью модифицировать свою позицию, творчески перерабатывать средства контакта с окружающими системами.

Общество ещё не успело обрести универсальное единство и целостность, но уже обнаружило, что порождённая им технология приобрела сверхглобальный характер, негативно влияющий на процессы его дальнейшего развития, и человеку в этой ситуации предстоит вести себя предельно осторожно, чтобы не спровоцировать социоприродную катастрофу. Человек, утративший свою сакральную целостность в обществе, практикующем по отношению к нему в основном репрессивные технологии, утверждается во внешнем мире через жестокое и антигуманное обращение с более слабыми и зависимыми от него объектами его действий, среди которых природа оказывается самым незащищённым. В природном универсуме человеческое предстаёт своими деперсонифицированными формами, а само природное становится инобытием отчуждённых качеств человека.

Многие современные философы высказывали озабоченность результатами современного научно-технического прогресса и непомерного вмешательства человека в природные процессы. М. Хайдеггер видел причину глобальных проблем в самой сущности человека, относящегося к природе как к материалу для удовлетворения своих потребностей, а к технике – как к средству раскрытия природных тайн. Техника, по его выражению, есть чучело человека, деятельность которого полностью просчитывается и контролируется. «…Сейчас под угрозой находится сама укоренённость сегодняшнего человека»9. Тоталитарный общественный строй есть следствие необузданного господства техники. Современный человек подвержен безумию своих произведений. «Существо техники грозит раскрытию потаенного, грозит той возможностью, что всякое раскрытие сведётся к поставляющему производству и всё предстанет в голой раскрытости состоящего в наличии»10. Техника всё глубже проникает в предметное бытие человека, функционируя по чуждым человеческой сущности законам. Способ преодоления последствий цивилизации заключается не в ограничении и обуздании технического прогресса, а в изменении технологического мировоззрения.

Классическая наука в изучении природных систем исходит из абстрактных объектов и схем человеческого мышления, чётко различая модели и процедуры человеческого измерения природы и природу как объект анализа. Приписывание предметам природы свойств человека происходит не непосредственным образом и не в прямом контакте, а опосредованно – через абстрактно-социальные формы; выражается косвенно – через инструменты и формы деятельности людей, опредмечиваемые в технических системах и машинах. В настоящее время формируется тип мышления и познания, совершающий процедуру своего рода деонтологизации человеческих форм бытия, когда находится достаточно определённая сфера, в которой человеческие модели выступают важнейшим инструментом эффективного взаимодействия.

Несмотря на то, что преобразованная человеком природная реальность интегрируется в систему социальной деятельности и приобретает надприродные, социетальные свойства, меняется лишь феноменологический пласт её бытия, но не существенные связи и отношения, которые неподвластны человеку. Природа всё более превращается в один из социокультурных элементов, и для своего поддержания требует разумного участия общества. Человек выступает в качестве одной из переменных экологической системы; от «качественной» деятельности людей во многом зависит сохранность природных структур и усовершенствование различных подсистем общества. Интенсификация личностной самореализации индивидов оказывается важным ресурсом в свете решения глобальных проблем: человек должен найти необходимый баланс различных структур и основание для их эффективного равновесия.

Структуры и формы человеческой деятельности проецируются на природные объекты, человеческие качества воплощаются в природном материале и предметы, создаваемые людьми, приобретают социальные качества. Эти созданные человеком предметы оцениваются не по их природным свойствам, а по качествам воплощённой в них человеческой деятельности. Человек живёт в созданной им самим техногенной среде, без существования которой он уже не может обходиться, что ставит его в зависимость от этой среды, трансформирует его потребности и заставляет в определении своего бытия руководствоваться в основном логикой практической адаптации. На основе связи природных и социальных форм он строит свои разумные отношения с миром. Человек относится к внешнему миру сквозь призму своих интересов и потребностей, он контактирует с природой опосредованно – через язык, схемы мышления, системы норм, и воспринимает её с точки зрения культурных ценностей. Предметы природного мира, которым придаются качества социальности, существуют и проявляются различным образом: кусок угля на земле, в руках художника или в печи – это один и тот же и вместе с тем различный по своим функциям и формам существования предмет.

Внешняя природа в целом – безграничное и непреходящее бытие, осваиваемое человеком частично, в силу своих возможностей и проектов. «…Природа является действительной природой человека; поэтому природа… есть истинная антропологическая природа»11. О природной идентификации и целостности природного бытия человек судит на основании общечеловеческого социально-исторического опыта. Мир произведённых человеком вещей представляет собой единство природного материала, с которым человек должен сообразовывать свои замыслы и цели, опредмеченных идей и форм деятельности индивидов и социального предназначения данных предметов.

Проблема соответствия форм человеческой деятельности формам бытия природы в настоящее время решается на пути различения и взаимной конкретизации этих сфер, на пути осмысления человеком границ собственной деятельности, что обеспечивает возможность плодотворных взаимодействий с внешним миром. Речь идёт об оптимизации общественных механизмов экологизации и преодолении противоестественного отрыва социальной формы движения от её природной основы; о разработке и реализации экологического алгоритма социального и технического прогресса, моделировании эффективного и целесообразного производственно-технического аппарата будущего. Всё бóльшее значение приобретает тема преодоления стандартного одномерного представления о вечных законах природы, на смену которому приходит представление о совокупности разнообразных и самобытных природных систем. Соизменение природных и социальных систем порождает актуальную проблему самоизменения общества, от решения которой зависит сохранение его неизменных устойчивых форм и поддержание жизненной определённости. Способность к самоизменению является важным свойством социального целого (и индивида как его неотъемлемого элемента), обеспечивающего возможность сохранения устойчивости его бытия, соизмерения человеческих способов и форм деятельности с природными и социальными процессами.

Присутствие нравственных начал в деятельности учёного и политика обусловлено чувством ответственности, которое может укрепиться благодаря проективной способности человеческого сознания в антиципации возможных последствий своих действий. «Свободные» действия человека в мире, породившие глобальные проблемы, заставили изменить саму картину мира, в которой на первый план выдвигается ответственность, связанная не столько со свободой, сколько с нормами и функциями демократического общества. «Жизнь может быть осознана только в конкретной ответственности. Философия жизни может быть только нравственной философией»12. Появление ряда глобальных проблем существенно изменило жизненный контекст человеческого бытия и привело к необходимости выработки различными социальными системами согласованных представлений о ценностях, правах и свободе человека, на основе которых возможно создание планетарной этики.

Таким образом, решение экологической проблемы связано с ограничением социальной инерции экстенсивных типов деятельности, с согласованием полиморфных моделей мира, определением режима их взаимодействия, условий обновления, с соразмерностью видов деятельности людей и способов репродукции природных комплексов. Важнейшим фактором формирования и определения моделей, организующих взаимодействие человека и природы, является способ бытия природной реальности, её состояние и конкретный характер отношения субъекта и объекта, что в свою очередь оказывается существенным моментом воспроизводства самого субъекта, самоизменения социальных индивидов.

Эффективное решение глобальных проблем (в частности, экологической) во многом зависит от акцептации идеи всеобщей ответственности, присущей целостному человеку, эффективное участие которого в эволюционном процессе определяется его способностью творчески перерабатывать средства контакта с окружающими системами, превращать развитие опредмеченных сил науки и техники в условие собственного саморазвития. В этом направлении открывается возможность оптимизации и гуманизации соотношения природных и социальных систем и формирования целостного человека.

1 Батищев Г. С. Введение в диалектику творчества. СПб.: РХГИ, 1997. С. 60.

2 Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Основы метафизики нравственности. Критика практического разума. Метафизика нравов. СПб.: Наука, 1995. С. 65–66.

3 Ясперс К. Философская вера // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Республика, 1994. С. 448.

4 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 42. С. 162–163.

5 Кассирер Э. Ступени органического и человек // Проблема человека в западной философии: Сборник переводов. М.: Прогресс, 1988. С. 28–29.

6 Булгаков С. Н. Философия хозяйства // Булгаков С. Н. Соч.: В 2 т. Философия хозяйства. Трагедия философии. Т. 1. М.: Наука, 1993. С. 133.

7 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 42. С. 118.

8 Тейяр де Шарден. Феномен человека. М.: Наука, 1987. С. 178.

9 Хайдеггер М. Разговор на просёлочной дороге. М.: Высшая школа, 1992. С. 106.

10 Хайдеггер М. Вопрос о технике // Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 237.

11 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 42. С. 124.

12 Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. М., 1986. С. 124.

Конкурс о национальном торжестве «Знаток праздника Сагаалган» прошел в Бурятии

<img alt=»Конкурс о национальном торжестве «Знаток праздника Сагаалган» прошел в Бурятии» src=»/wp-content/uploads/2021/02/bf07f22c960ce1a3779af4000ebe3a0a.jpg» style=»display:block;margin: 0 auto;» />

15.02.2021

С 5 по 16 февраля 2021 года региональное отделение РДШ республики Бурятия провели конкурс видеороликов «Знаток праздника Сагаалган». Целью конкурса является вовлечение учащихся в популяризацию, сохранение и развитие национальной культуры бурят.

В конкурсе приняли участие более 60 работ, участниками конкурса могли стать учащиеся 2-11 классов общеобразовательных учреждений Республики Бурятия.

Ребятам было необходимо подготовить видео о традициях праздника «Сагаалган» и выложить в социальной сети Вконтакте. Оценивался творческий подход, ораторское искусство, операторская работа. Презентация видеоролика могла быть на русском или бурятском языке.

Победители конкурса определялись экспертным жюри по наибольшей сумме баллов, полученной в результате экспертной оценки конкурсных материалов.

Итоги конкурса:

«Лучший индивидуальный видеоролик»:

Цыбиков Очир, 4 класс РБНЛИ №1 44б

Нимаев Никита, Баянгольская СОШ 39 б.

Иванова Ульяна и Очиров Евгений, . СОШ №31 г. Улан-Удэ 6″Б 39 б

Лучшие командные работы:

Хуртагинская СОШ 44б

Усть-Эгитуйская СОШ 43 б.

Баянгольская СОШ 9 класс 43 б.

Специальная номинация «Бэрхэшуул» (Молодцы):

РБНЛИ №1 8 класс 41 б.

Театральная студия «Феникс» СОШ №26 г.Улан-Удэ 37 б.

РБНЛИ №1 4 класс 36 б.

Баянгольская СОШ 3 класс 36 б.

Улюкчиканская СОШ 8-9 класс 33 б.

Победители получат памятные подарки от РДШ.

«Сагаалган — праздник Белого месяца является символом обновления человека и природы, а его идеалы мира, добрососедства, уважения к старшим разделяют представители всех национальностей.

Сагаалган начинается с первого весеннего новолуния. В отличие от обычного Нового года, который мы празднуем в полночь с 31 декабря на 1 января, Сагаалган наступает рано утром, сразу с восходом солнца. В это году Новый год по лунному календарю праздновался 12 февраля. На кануне празднования белого месяца буряты наводят чистоту в доме, обновляют одежду, избавляются от ветхих вещей. Таким образом, люди как бы прощаются с прошедшим, с тем, что ушло. Примерно в 4-5 утра буряты уже бодрствуют, а на рассвете приветствуют Солнце и вечно синее небо. Согласно преданиям, именно с рассветом, с восходом Солнца в каждый дом заходит божество — Палдэн Лхамо, покровительница Тибета, и подсчитывает всех, кто находится в доме. Считается, что Лхамо ведет подсчет только тех людей, кто бодрствует, кто проснулся, нарядился и готов встречать новый день. Если кто-то проспит, то не будет учтен божеством и соответственно упускает свою удачу на целый год. Чтобы узнать еще больше о нашем празднике предлагаем вам посмотреть работы участников Вконтаке по хештегу ЗнатокСагаалганРДШ», — поделился Баир Шобоев, координатор БРО РДШ.

«Заря молодежи» по материалам Российского движения школьников

Просмотров: 163

Человек и природа в поэзии Н. А. Заболоцкого. Уроки по творчеству Н.А.Заболоцкого в 11 классе

Урок 1. Человек и природа в поэзии Н. А. ЗаболоцкогоУрок 2. Урок внеклассного чтения по творчеству Н. А. Заболоцкого

Сопоставительный анализ стихотворений

«Гроза» Н. А. Заболоцкого и «Весенняя гроза» Ф. И. Тютчева

Урок 1.

Человек и природа в поэзии Н. А. Заболоцкого

Цели урока: познакомить учеников с основными вехами биографии Николая Алексеевича Заболоцкого; дать обзор его поэзии, остановившись на главных темах творчества.

Оборудование: портреты Н.А. Заболоцкого, фрагмент из художественного фильма «Доживем до понедельника».

На доске эпиграф:

Откройся, мысль! Стань музыкою, слово…

Николай Заболоцкий.

Методические приемы: лекция с элементами беседы, анализ стихотворений.

Ход урока.

I. Лекция учителя

Напряженные философские и нравственные искания всегда были свойственны русской литературе. В русле этой традиции русской поэзии развивалось творчество Николая Алексеевича Заболоцкого (1903—1958).

Родился Заболоцкий в Казани, где его отец служил агрономом. Детство прошло в селе Сернур Уржумского уезда, оттуда и первоначальные впечатления русской природы. Учился он в реальном училище в Уржуме. Рано начал писать стихи. Как поэт сформировался к середине 20-х годов в Ленинграде, где он учился в педагогическом институте имени А. И. Герцена. Он активно включается в литературную жизнь. Вместе с Даниилом Хармсом, Александром Введенским, Игорем Бехтеревым и другими создает новую литературную группу — Объединение реального искусства (Обериу) . Заболоцкий выступил в качестве организатора и редактора Декларации «обериутов», где они заявляли, что их эстетические симпатии на стороне авангардного искусства. История «обериутов» занимает небольшой отрезок времени — с 1928 по 1931 годы.

В 1929 году вышла первая книга Заболоцкого «Столбцы». Поэт решительно не приемлет мещанской косности, ограниченности, подобно Маяковскому и Зощенко осмеивает советскую «дрянь» :

Восходит солнце над Москвой,

Старухи бегают с тоской:

Куда, куда идти теперь?

Уж Новый Быт стучится в дверь!

Младенец выхолен и крупен,

Сидит в купели, как султан.

Прекрасный поп поет, как бубен,

Паникадилом[2] осиян.

Прабабка свечку зажигает,

Младенец крепнет и мужает

И вдруг, шагая через стол,

Садится прямо в комсомол.

(Из стихотворения «Новый быт»).

Прямые лысые мужья

Сидят, как выстрел из ружья,

Едва вытягивая шеи

Сквозь мяса жирные траншеи.

И, пробиваясь сквозь хрусталь

Многообразно однозвучный,

Как сон земли благополучной,

Парит на крылышках мораль.

(Из стихотворения «Свадьба»)

Люди и вещи почти неотличимы друг от друга: «Графину винному невмочь // Расправить огненный затылок», «Мясистых баб большая стая / Сидит вокруг, пером блистая». Вещный мир порой более привлекателен, чем мир людей. Апельсины в лотке разносчика «как будто маленькие солнышки». И уж конечно более человечен мир природы.

Из стихотворения «Лицо коня»:

И если б человек увидел

Лицо волшебное коня,

Он вырвал бы язык бессильный свой

И отдал бы коню. Поистине достоин

Иметь язык волшебный конь!

Внешне детски-наивное, легкое стихотворение «Прогулка» (1929) приближается к философскому осмыслению природы, главной темы творчества Заболоцкого:

У животных нет названья.

Кто им зваться повелел?

Равномерное страданье —

Их невидимый удел.

Бык, беседуя с природой,

Удаляется в луга.

Над прекрасными глазами

Светят белые рога.

Речка девочкой невзрачной

Притаилась между трав,

То смеется, то рыдает,

Ноги в землю закопав.

Что же плачет? Что тоскует?

Отчего она больна?

Вся природа улыбнулась,

Как высокая тюрьма.

Каждый маленький цветочек

Машет маленькой рукой.

Бык седые слезы точит,

Ходит пышный, чуть живой.

А на воздухе пустынном

Птица легкая кружится,

Ради песенки старинной

Нежным горлышком трудится.

Перед ней сияют воды,

Лес качается, велик,

И смеется вся природа,

Умирая каждый миг.

«Столбцы» были встречены критикой настороженно и неодобрительно. Всем «обериутам» был вынесен приговор: «Это поэзия чуждых нам людей, поэзия классового врага». «Обериуты» еще могли печатать свои произведения в детских изданиях, но публичные их выступления прекратились. Они по-прежнему отстаивали условную логику нового искусства, раскрепощавшую творческие силы человека.

Годы интенсивного творчества прервали аресты. Как и у большинства бывших «обериугов», судьба Заболоцкого оказалась трагической: в 1938 году он был арестован по сфабрикованному обвинению («юродствуюшая поэзия Заболоцкого имеет определенный кулацкий характер») и несколько лет провел в лагерях и ссылке. В 1941 году Хармс и Введенский были арестованы и погибли в заключении.

После возвращения из ГУЛАГа в 1946 году Заболоцкий возвращается к своей излюбленной теме: родство природы и духовной жизни.

II. Чтение стихотворения «В этой роще березовой».

Читает заранее подготовленный ученик. Возможна демонстрация кадров из кинофильма «Доживем до понедельника», где герой поет песню на эти стихи.

III. Чтение и анализ стихотворения «Завещание»

В новых стихах Заболоцкого заметна эволюция поэтического стиля — отказ от демонстративной сложности, стремление к большей ясности. Пантеизм, ощущение божественного начала, пронизывающего все мироздание, всю природу, обостряется в поздних стихах. В «Завещании» (1947) он пишет:

Я не умру, мой друг. Дыханием цветов

Себя я в этом мире обнаружу.

Многовековый дуб мою живую душу

Корнями обовьет, печален и суров…

Нет в мире ничего прекрасней бытия.

Безмолвный мрак могил — томление пустое.

Я жизнь мою прожил, я не видал покоя:

Покоя в мире нет. Повсюду жизнь и я…

— Прочитайте стихотворение «Завещание». Какие традиции русской литературы продолжает автор?

(Произведений с подобным заглавием достаточно много в русской и уж тем более в мировой литературе, но это — одно из самых оптимистичных «завещаний». И все потому, что речь здесь идет не об ожидаемой смерти, как следовало бы предположить, а о бесконечной жизни, о непрерывном процессе метаморфоз, происходящих в бескрайнем мире.)

— Часть строк стихотворения перекликается со стихами Пушкина. Какими?

(В стихотворении заметна прямая перекличка с поэзией Пушкина: сходны образы природы в стихотворении «Вновь я посетил…» и в стихотворении Заболоцкого, на пушкинское «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Заболоцкий отвечает: «Покоя в мире нет». «Весь я не умру», — говорит Пушкин. «Я не умру, мой друг» — Заболоцкий. Последние строки стихотворения тоже напрямую соотносятся с Пушкиным:

О, я недаром в этом мире жил!

И сладко мне стремиться из потемок,

Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок,

Доделал то, что я не довершил.)

— Каков главный мотив стихотворения?

(Едва ли не центральный смысловой мотив лирики поэта — взаимные превращения людей и объектов животного и растительных миров. Мотив этот вполне традиционен для европейской натурфилософской поэзии, но под пером Заболоцкого он приобретает особенное звучание.)

— Какова особенность мотива взаимных превращений в лирике Заболоцкого?

(В художественном мире Заболоцкого происходит взаимосближение, взаимообогащение человека и природы. Здесь речь не просто об образном параллелизме, о сопоставлении происходящего в природе с тем, что творится в душе человека. Автор не только слышит природу, вглядывается в нее, примечает мельчайшие детали, но и включается в диалог с природой:

Кто мне откликнулся в чаще лесной?

Старый ли дуб зашептался с сосной,

Или вдали заскрипела рябина,

Или запела щегла окарина,

Или малиновка, маленький друг,

Мне на закате ответила вдруг?

Кто мне откликнулся в чаще лесной?

Ты ли, которая снова весной

Вспомнила наши прошедшие годы,

Наши заботы и наши невзгоды,

Наши скитанья в далеком краю, —

Ты, опалившая душу мою?

Кто мне откликнулся в чаще лесной?

Утром и вечером, в холод и зной,

Вечно мне слышится отзвук невнятный,

Словно дыханье любви необъятной,

Ради которой мой трепетный стих

Рвался к тебе из ладоней моих…)

— Каково соотношение человека и природы в этом стихотворении?

(Человек и природа — явления одного порядка, они не противопоставлены друг другу, они вступают в перекличку. Все строфы начинаются одинаково, вопросом: «Кто мне откликнулся в чаще лесной?». Откликаются и дуб, и сосна, и рябина, и щегол, и малиновка, и «ты», любимая, к которой стих рвется из ладоней подобно птице. Все стихотворение пронизано дыханьем «любви необъятной». Вечен «отзвук невнятный» растворенной в мире любви.)

IV. Чтение и анализ стихотворения «Сентябрь»

Такая же щемящая любовь и нежность ко всему живому, что мы отмечали в «Завещании», встречается и в стихотворении «Сентябрь» (1957). Это стихотворение — пример одушевления пейзажа. Сын поэта Никита Заболоцкий писал: «В основе этого стихотворения — вполне реальные вещи: тарусская осень, девушка — дочь Наташа, жившие по соседству художники, душевное возрождение автора. Движение образов происходит на двух уровнях: на небе — от ненастной погоды к лучу солнца, на земле — от куста орешины к улыбающейся заплаканной девушке».

1. Учитель или один из учеников читает стихотворение

2. Комментарий учителя

Этот пробившийся сквозь дождевые облака луч солнца осветил куст орешника и вызвал у поэта целый поток ассоциаций — размышлений. Интересна диалектика развития образа-переживания (соотношение мотивов непогоды и солнца, увядания и расцвета, переход ассоциаций из сферы природы в мир человека и обратно).

Стихотворение повествует об осени, но общий колорит его весенний, оно пронизано красками расцвета, дышит ароматом юности. На наших глазах происходит удивительное взаимопревращение молодого деревца и девушки-царевны. Тонкое одухотворение пейзажа, спокойная, раздумчивая интонация, взволнованность и вместе сдержанность тона, красочность и мягкость рисунка создают обаяние этих стихов. Но дело не только в образно-живописной конкретике. Содержание стихотворения шире: его герои — природа и человек, торжество в жизни красоты, духовности, истинно гуманных, человеческих начал. Основная проблема творчества Заболоцкого — «человек и природа» — нашла здесь поэтическое воплощение и предстает в живом движении, отражении, взаимоперетекании этих образов друг в друга.

3. Беседа

— О чем это стихотворение? Кто изображен — орешина, «словно девушка», или девушка, «словно деревце»?

(Природа и человек уподобляются; неважно, кто именно изображается, важно впечатление, которое оставляет красота. Красота импрессионистична, мгновенна, постигается чувством, это красота намека, недосказанности.)

V. Чтение и анализ стихотворения «Некрасивая девочка»

Заболоцкий вглядывается в земную, обыденную жизнь и видит красоту этой жизни, иногда неявную для окружающих. Философско-эстетическая проблема — вопрос о сущности красоты — центральная в своеобразном стихотворном портрете «Некрасивая девочка» (1955). Поначалу перед нами возникают отдельные, реалистически воспроизведенные, даже как бы нарочито прозаизированные детали внешнего облика девочки, привлекшей внимание поэта.

1. Читаем стихотворение «Некрасивая девочка»

2. Комментарий учителя

Первая часть стихотворения и представляет своего рода портрет, жанровую зарисовку, незамысловатую сценку, действующие лица которой — «два мальчугана», гоняющие по двору на велосипедах, и их сверстница, «бедная дурнушка», в сердце которой, однако, живет «чужая радость так же, как своя…».

А дальше эта, казалось бы, простая фиксация внешних впечатлений переходит во второй части в активное авторское размышление по поводу увиденного. Стремясь представить в воображении будущее «некрасивой девочки», поэт выходит на новый уровень художественно-поэтического осмысления не только конкретной человеческой судьбы, которая — он верит — в конечном счете сложится счастливо, но и приглашает нас задуматься о нравственных, человеческих ценностях, о сути прекрасного.

Прелесть и обаяние этих стихов, раскрывающих «чистый пламень», который горит в душе «некрасивой девочки», в том, что Заболоцкий сумел показать и поэтически утвердить подлинную духовную красоту человека — то, что было постоянным предметом его размышлений на протяжении 50-х гг.

3. Беседа

— Как изображена героиня стихотворения?

— Как проявляет себя автор?

(Портрет девочки — это по ее внешности и одновременно ее внутренний портрет, портрет души, «охваченной счастьем бытия». Ей неведомы зависть и дурные чувства, чужую радость она переживает как свою. Поэт не просто сторонний наблюдатель, умиленный сочувствием некрасивой девочке. В его словах — надежда на силу человеческого сердца, способного перенести боль и обиду. Поэт замечает то, что «для иных мертво», — «младенческую грацию души». Стихотворение заканчивается развернутым вопросом — философским размышлением о главной эстетической, да и нравственной категории, красоте. Это размышление подключает стихотворение Заболоцкого к одной из важнейших тем искусства. Что есть красота и почему ее обожествляют люди? Ответ на этот вопрос для поэта ясен: красота — божественный дар добра и человечности, душевного изящества.)

4. Заключительное слово учителя

Критики писали об этом стихотворении Заболоцкого: «Идея «Некрасивой девочки» включает в себя мысль о гуманистической содержательности красоты и развивает, обогащает ее, связывая с принципом безудержного «счастья бытия», того счастья, которое рождается от слияния своего с общим счастьем, «чужой радостью» (А. Македонов, 1987). И еще: «Из поэтического размышления Заболоцкого в финале «Некрасивой девочки» следует лишь то, что красота бывает не только внешняя, но и внутренняя: грация души» (Вл. Приходько, 1988).

VI. Чтение и анализ стихотворения «Не позволяй душе лениться!»

И о душе — последнее стихотворение Заболоцкого, наполненное энергией, страстью к жизни, сильным чувством, воспринимаемое как завещание. Это стихотворение «Не позволяй душе лениться!» Стихотворение было опубликовано вскоре после его смерти в декабрьской книжке «Нового мира» за 1958 г. В нем, по-прежнему рисующем человека в соотнесении с природой и миром, особенно ощутимы трагические ноты и скорбные предчувствия, связанные с невозможностью осуществления столь многих планов и надежд.

1. Стихотворение читает учитель или заранее подготовленный ученик

2. Комментарий учителя

В этом стихотворении особенно значимо прямое обращение поэта к самому себе и собратьям по поэтическому цеху, объясняющее то состояние удивительного всплеска творческой энергии, который характерен для последних лет его жизни.

За строками стихотворения, звучащими на первый взгляд несколько декларативно и риторично, — нелегкий собственный жизненный опыт Заболоцкого, в судьбе которого слова «этап» и «бурелом» имели достаточно конкретное и более того — зловещее содержание. Но, конечно же, смысл этих жизненных и творческих препятствий, которые поэт сам выбирает себе для неустанного преодоления, шире и может быть отнесен ко многим и разным судьбам. В этом стихотворении, обращенном к собственной душе, нет назидательности — это выражение творческого кредо, подтвержденного опытом всей жизни.

VII. Итог урока

Н. А. Заболоцкий писал: «Человек и природа — это единство, и говорить всерьез о каком-то покорении природы может только круглый дуралей (…) Как могу я, человек, покорить природу, если сам я есть не что иное, как ее разум, ее мысль. В нашем быту это выражение «покорение природы» существует лишь как рабочий термин, «унаследованный из языка дикарей»

Домашнее задание

1. Выучить это стихотворение наизусть.

2. Сделать сопоставительный (письменно) анализ стихотворений Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза» и Н. А. Заболоцкого «Гроза» («Содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница…») 1946 г.

3. Индивидуальное задание: подготовить доклад о биографии М. А. Шолохова.

4. Сопоставьте стихотворения Н. А. Заболоцкого «Я не ищу гармонии в природе» и стихотворение Ф. И. Тютчева «Певучесть есть в морских волнах». В чем, по-вашему, Заболоцкий согласен с Тютчевым, а в чем полемизирует с ним?

Урок 2.

Сопоставительный анализ стихотворений

«Гроза» Н. А. Заболоцкого и «Весенняя гроза» Ф. И. Тютчева

I. Слово учителя

Сопоставительный анализ поэтического текста позволяет выявить динамику развития литературы, взгляды художника слова на различные явления окружающего мира, вскрыть скрытый символический подтекст. Сегодня мы займемся этой работой и проанализируем два лирических произведений о природе — стихотворения о грозе Н. А. Заболоцкого и Ф. И. Тютчева.

Прежде чем мы приступим к анализу лирического текста, давайте вспомним, что стихотворение — это «сложно построенный смысл» и все его формальные элементы по сути есть элементы смысловые и они несут определенный смысл. Входя в ритмическую структуру лирического текста, значимыми становятся и те языковые элементы, которые в обычном употреблении его не имеют. А раз так, то это значит, что разные читатели не могут однозначно толковать один и тот же текст, что в свою очередь ведет к появлению многочисленных интерпретаций. Уверена, что сегодняшний анализ смыслов различных частей стихотворений и их сопоставление, анализ особенностей формы, по может развитию вашего читательского восприятия лирики. Наша задача на уроке — попробовать заметить различные смыслы стихотворений, выявить и интерпретировать особенности художественной формы.

Стиховедческая наука утверждает, что нет универсального «ключа» к любому стихотворению. Сегодня каждый из вас должен попытаться найти свой такой «ключ». Не бойтесь экспериментировать и ошибиться, так как даже самые подготовленные читатели не могут исчерпать до конца смысл лирического текста, в нем всегда остается какая-то загадка.

II. Проверка домашнего задания

Сопоставительный анализ стихотворений Н. А. Заболоцкого «Я не ищу гармонии в природе» и Ф. И. Тютчева «Певучесть есть в морских волнах».

III. Сравнение стихотворения Н. А. Заболоцкого «Гроза» со стихотворением Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза».

1. Вопросы учащимся:

— Какая картина грозы вам кажется ярче, образней? Почему?

— Как вы понимаете символический образ «светлоокой девы»? В чем смысл обращения к мифологическим образам в стихотворениях Тютчева и Заболоцкого?

— Какими художественно-изобразительными средствам и пользуются поэты для воплощения своего замысла?

— В чем, по-вашему, Заболоцкий согласен с Тютчевым, а в чем полемизирует с ним?

— Как изменилось мировосприятие поэтов разных эпох, наблюдающих одно и то же явление — грозу, в чем сходство и различие изображенных картин?

2. Анализ «Весенней грозы» Тютчева

По мнению И. О. Шайтанова, Ф. И. Тютчев «мог откликнуться на любое событие природы и запечатлеть его».

— Вспомните, в чем особенности поэзии природы Тютчева?

(Она отражает многообразную жизнь природы, она для поэта живая, чувствующая, таинственная, единственная живая реальность в сравнении с мимолетностью человеческого существования.)

— Какова роль и место стихов о весне в творчестве Тютчева? Вспомните какие-нибудь из них.