Алгоритм обработки результатов — КиберПедия

Самостоятельная работа к теме 1.2 Виды психологических знаний

Задание: Ответьте письменно на следующие вопросы

1. В чем существенные различия психологической науки и практики как деятельности?

2. Каково значение понятия «прикладная психология»? Как прикладная психология соотносится с психологической практикой и психологической наукой?

3. В чем различия предметов психиатрии и психологической практики?

4. Перечислите направления практико-ориентированной психологии.

5. Дайте характеристику психогигиены и психопрофилактики. Приведите примеры.

6. К какому виду психологической практики относятся публикации популярных статей на психологическую тематику в современных молодежных журналах? Приведите собственные примеры.

Самостоятельная работа к теме 1.3 Научные направления и

Отрасли психологии

Психология. Журнал высшей школы экономики. М., 2004. Т.1., № 1. С. 110-123, авторы статьи «Этические проблемы в психологии: британский опыт. (См.: Психология. Журнал высшей школы экономики. М., 2004. Т.1., № 1. С. 110-123), пишут, что «соблюдение этических норм предполагает не только разрешение возникших проблем, но и предвидение возникновения этически противоречивых ситуаций. Более того, кодекс этики предназначен для того, чтобы создавать этичную среду в наиболее общем смысле, обращаясь к чувству справедливости и морали индивида, поощряя этичное поведение во всех областях, а не прибегая к угрозе наказания за нарушения.» Однако в некоторых случаях, отмечают авторы, невозможно дать ответ прак тикующему психологу – «как бы он ни желал и ни ожидал подобной рекомендации — относительно того, что один образ действий этичен, а другой – нет. Короче говоря, редко можно говорить об абсолютно правильном или абсолютно неправильном решении. Общество меняется, и общественная практика определяет пределы того, что считается этически приемлемым.

Рассмотрите следующие ситуации. Какой выход по каждой из них вы считаете наиболее целесообразным и отвечающим этическому кодексу психолога?

1.1 Наблюдая за ребенком на уроке, школьный психолог столкнулся с неприемлемым поведением учителя, обращавшегося к ученикам с угрозами. Психолог был озабочен тем, что формальная жалоба с его стороны уменьшит доверие педагогического коллектива к психологам и их работе в школе.

Как поступить психологу?

1.2 Психолог, консультируя клиента, узнал, что его родители являются незаконными иммигрантами в Россию.

Обязан ли психолог сообщать об этом властям?

1.3 Женщина обратилась за советом по поводу влияния, которое оказывает на ее брата консультирующий психолог. Обратившаяся за советом интересовалась, допустимо ли психологу консультировать человека, который является его близким другом. Брат женщины стал отказываться предпринимать какие-либо шаги в любой области без рекомендации психолога. Женщина была озабочена тем, что, следуя рекомендациям, которые даст психолог, ее брат оказывается изолированным от собственной семьи.

Как следует поступить в данной ситуации психологу?

1.4 В комиссию по этике поступила жалоба на нарушение этики исследователями по проблеме «Изучение неудовлетворенности образом собственного тела среди девочек 9-12 лет», Данное исследование предполагало всего лишь заполнение простого опросника, однако оно вызвало беспокойство у некоторых девочек (и их родителей), внешность которых не соответствовала принятому в данной культуре представлению о совершенном телесном образе.

Как, на ваш взгляд, следовало сформулировать тему исследования, чтобы избежать претензий?

1.5 Психолог, являющийся руководителем подготовки клинических психологов и заслуженный членом одной из профессиональных организаций психологов, обвинен в сексуальных домогательствах и сексуальной эксплуатации нескольких пациенток.

Нарушен этический кодекс психологом?

1.6 Одной из областей, привлекающих наибольшее общественное внимание, является использование животных в психологических исследованиях.

Как следует организовывать исследовательскую деятельность психологам во избежание таких обвинений?

1.7 Самостоятельно подберите описанную в литературе или известную Вам жизненную проблемную ситуацию, касающуюся этической стороны профессиональной деятельности психолога (его взаимоотношений с клиентом, заказчиком) для последующего группового обсуждения на занятии. Проанализируйте ее. В чем Вы усматриваете в данной ситуации противоречие позиций и сторон? Какие этические принципы определяли поведение психолога? Были ли допущены нарушения профессиональной этики?

Словарик на тему

Этика– совокупность норм поведения, мораль какой-либо общественной группы.

Профессиональная этика психолога

Принцип ненанесения ущерба: процесс и результат деятельности психолога не должны наносить вреда здоровью, состоянию, социальному положению, интересам человека; ответственность за результаты и последствия их внедрения в жизнедеятельность клиентом.

Принцип профессиональной компетентности: осознание психологом пределов своей компетентности, решение только тех вопросов, по которым он профессионально осведомлен, владеет практическими методами работы, наделен соответствующими правами и полномочиями выполнения психокоррекционных или иных воздействий.

Принцип объективности: недопущение предвзятого отношения к клиенту (испытуемому) и осуществления действий психологического характера (выбора методов работы, обработки и интерпретации результатов, формулирования выводов), противоречащих научным данным.

Принцип уважения клиента: проявление честности в общении с клиентом, формирование и поддержание у клиента чувства симпатии и доверия, удовлетворения от общения с психологом, построение взаимоотношений «на равных», избегание оценочных высказываний и прямых советов клиенту.

Принцип конфиденциальности: неразглашение вне согласованных условий информации, полученной психологом в процессе работы с клиентом на основе доверительных отношений, чтобы не скомпрометировать клиента, заказчика, психолога и психологическую науку в целом.

Самостоятельная работа к теме 1.4 Профессиональная деятельность психолога: история и современность

Задание 1: Прочтите представленный фрагмент книги Э.Ф. Зеера «Психология профессий». Рассмотрите представленную ниже схему 1. Охарактеризуйте представленные в схеме факторы профессионального становления.

«Исследование закономерностей профессионального становления в отечественной психологии привело к определению детерминации этого процесса, объективных и субъективных факторов. Активным, произво-дящим началом признаются объективные обстоятельства — социально-экономические условия, а следствием отражения этих воздействий – изменения в субъектах.

Положение о первичности социальной детерминации развития личности не означает полного игнорирования биологических особенностей человека. В отечественной психологии признается влияние биологической сущности человека на личностное развитие. Особо подчеркивается ее воздействие на темп и уровень развития.

В какой мере биологическое развитие определяет становление личности? На этот вопрос отечественные психологи отвечают по-разному. Одни придают наследственности в детерминации психических свойств большее значение, другие – меньшее. А.В. Брушлинский, специально проанализировавший проблему предпосылок психического развития личности, пришел к выводу, что на ранних стадиях онтогенеза биологическое выступает в качестве внутренних условий развития. По мере становления личности усиливается влияние внешних (социальных) факторов. При этом внешние причины действуют опосредованно через внутренние условия (Брушлинский А.В. О соотношении биологического и социального в развитии личности // Теоретические проблемы психологии личности. М., 1974.). Профессиональное становление специалиста в основном обусловлено внешними воздействиями. Однако его нельзя непосредственно выводить из внешних условий и обстоятельств, так как они всегда преломляются в жизненном опыте человека, индивидуальных психических особенностях, психическом складе. В этом смысле внешнее влияние опосредуется внутренними условиями, к которым и относится своеобразие психики личности, ее социальный и профессиональный опыт.

В процессе становления профессионала, увеличения масштаба лич-ности субъект все более выступает фактором своего развития, измене-ния, преобразования объективных обстоятельств в соответствии со своими личными свойствами. Другими словами, профессионал может сам сознательно изменять свою профессиональную биографию, заниматься саморазвитием, самосовершенствованием, но и в данном случае этот процесс мотивируется социальным окружением, экономическими условиями жизнедеятельности (Зеер Э. Ф. Психология профессий. М.: Академический проект, 2006. С.36-37)».

Схема 1. Детерминация профессионального становления

Противоречия

Подумайте и опишите, какие именно из представленных в схеме факторов осознаются Вами как максимально определяющие Ваше профессионально-личностное развитие.

Задание 2. Л.М. Митина выделяет две модели становления профессиональной деятельности:

• адаптивную модель, при которой в самосознании человека доминирует тенденция к подчинению профессионального труда внешним обстоятельствам в виде выполнения предписаний, алгоритмов решения профессиональных задач, правил, норм;

• модель профессионального развития, которая характеризуется способностью личности выйти за пределы сложившейся практики, превратить свою деятельность в предмет практического преобразования и тем самым преодолеть пределы своих профессиональных возможностей.

Адаптивная модель отражает становление специалиста, который является носителем профессиональных знаний, умений и опыта. Модель профессионального развития характеризует профессионала, владеющего профессиональной деятельностью в целом, способного к ее самопроектированию и совершенствованию. (Подробнее читайте в книге: Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности. М.: МПСУ, Воронеж, 2002. – 400 с.)

Какая из описанных моделей профессиональной деятельности для Вас наиболее привлекательна? Почему? Какой Вы видите свою будущую профессиональную деятельность?

Задание: Прочтите фрагмент из книги Ивановой Е.М. Психология профессиональной деятельности. М., 2006 .– С.21-22.

«Чем является для человека профессия? Может ли профессия «ожить» без человека? Почему в практике профессионального труда востребована психологическая наука? Как обеспечить взаимосоответствие человека и профессии? Эти вопросы являются стержневыми в проблеме психологического изучения профессиональной деятельности.

Человек начинает думать о том, кем он будет в разные периоды своей жизни. Уже у детей дошкольного возраста появляется мечта быть каким-то специалистом (милиционером, шофером, летчиком, художником, артистом, доктором, поваром и т.п.). В школьном возрасте наступает осмысление собственного будущего «в мире профессий», а при завершении школьного обучения возникает потребность осознания кем быть, появляются вопросы: что я могу? чего хочу? что знаю? где учиться? Но это все прелюдия к сложному, длительному, трудно прогнозируемому пути в профессию. Настоящая «жизнь» в профессии начинается с того самого момента, когда человек становится «проводником» профессии, т.е. активным деятелем, созидателем социальных ценностей.

Жизнь человека – духовная и физическая – ее ценность, богатство и сохранность в большей мере связана с успешной «жизнью» в профессии.

Профессия как род занятий человека, нормативно регламентированный социальными, юридическими и техническими правилами исполнения, реализуется в трудовой деятельности и существует независимо от желания исполнителя. Этот род занятий появляется в разных сферах (идеологической, общественной, производственной, экономической, потребительской, законодательной и др.) в связи с закономерностями развития общества (научно-техническим прогрессом, культурой, экономикой и т.п.) и потребностью социума, его духовным, интеллектуальным и потребительским спросом. Профессия как объективная реальность «оживает» только в профессиональной деятельности, исполняемой человеком; в то же время, осваивая профессию, человек познает себя, свои возможности и профессиональную реальность как общественную и жизненную необходимость, осознает свою социальную роль и ответственность.

Таким образом, человек и профессия – это два взаимосвязанных явления, нормальное взаимодействие которых позитивно и для общества, и для самого человека как индивидуума и профессионала.

Для каждого мыслящего человека профессиональная деятельность – это целая жизнь, то, к чему он стремится, о чем мечтает; то, что он изучает, познает, осваивает, осознает и преобразует. Профессиональная деятельность поглощает большую часть жизни человека и является ее своеобразным источником. Именно в этой деятельности человек начинает познавать себя.

Ценность профессиональной деятельности заключается еще и в том, что она востребована обществом и человек может осознавать себя в качестве его значимого «организма». И в то же время она же может способствовать не только развитию человека, но и его разрушению. Путь в профессиональную деятельность – это многоэтапный и сложный путь, сопровождающийся кризисами профессионального становления человека как личности. Позитивное социально-направленное движение по этому пути требует от человека разумной активизации всех его сил (духовных, психических и физических), как данных природой, так и присущих ему как члену социума.

Ответьте на следующие вопросы:

1. Какое значение имеет профессиональная деятельность?

2. Какие последствия может иметь неправильный выбор профессии?

3. Как Вы считаете, какое значение для Вас лично имеет профессиональная деятельность?

Самостоятельная работа к теме 2.1 Основные профессионально важные качества личности психолога

Задание: Ответьте на вопросы методики КОС (выявление коммуникативных и организаторских склонностей), предложенной Б.А. Федоришиным, выставляя в бланк ответов значки «+» (да – в случае положительного ответа) или «-» (нет – в случае отрицательного ответа) в графу, соответствующую номеру вопроса.

Бланк ответов

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь?

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего мнения?

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из Ваших товарищей?

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными людьми?

6. Нравиться ли Вам заниматься общественной работой?

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за какими-либо другими занятиями, чем с людьми?

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы отступаете от них?

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас по возрасту?

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные игры и развлечения?

11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию?

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнить сегодня?

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми?

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с Вашим мнением?

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе?

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих обязанностей, обязательств?

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым человеком?

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя?

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному?

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке?

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей?

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело?

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком?

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх?

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы Ваших товарищей?

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам людей?

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в малознакомую Вам компанию?

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе?

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей?

32. Верно ли, что Вы стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было сразу принято Вашими товарищами?

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам компанию?

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей?

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда приходится говорить что-либо большой группе людей?

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?

37. Верно ли, что у Вас много друзей?

38. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?

39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми людьми?

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих товарищей?

Для обработки результатов методики КОС, воспользуйтесь представленными ниже «ключами» и алгоритмом:

Ключи к методике (таблица 1)

| Склонности | положительные ответы | отрицательные ответы |

| Коммуникативные | Вопросы 1-го столбца | Вопросы 3-го столбца |

| Организаторские | Вопросы 2-го столбца | Вопросы 4-го столбца |

Самостоятельная работа к теме 2.4 Деятельность психолога

В системе МВД

Ответьте письменно на следующие вопросы

1. История юридической психологии

2. Психологическая служба в юридической практике.

2. Криминальная психология.

3. Судебно-психологическая экспертиза.

4. Психологическая служба в пенитенциарных учреждениях.

5. Судебная психология

Задание: выполните самостоятельно данную методику. Напишите себе рекомендации по полученным результатам.

Самостоятельная работа к теме 2.5 Деятельность психолога

В системе МЧС

Задание:проведите опрос нескольких человек из одного коллектива, сделайте вывод в письменном виде.

Самостоятельная работа к теме 2.8 Профессиональная деятельность психолога на предприятии

Задание:заполните таблицу «Коррекционно-развивающая работа в организации»

| Формы коррекционно-развивающей работы | Содержание (характеристика) |

| Дискуссия | |

| Мозговой штурм | |

| Метод «синектика» | |

| Метод деловой игры | |

| Тренинг (бизнес-тренинг) |

Самостоятельная работа к теме 2.9 Специальная психология

Список сокращений:

ПМПк – психолого – медико- педагогический консилиум.

ПМПК – психолого – медико – педагогическая комиссия.

Задание 1.Заполните таблицу «Профессиональный портрет психолога»

| Личностные качества | |||

| Специальный психолог | ||||

| Практический психолог |

Задание 2.Перечислите основные виды профессиональной деятельности специального психолога.

Задание 3. Для чего необходим психолог в составе ПМПК?

Задание 4.Раскройте основные принципы, функции и задачи психолога в ПМПК.

Задание: уточните по словарю определение следующих терминов: диагностика, психодиагностика, групповая диагностика, углубленная диагностика, анамнез, тестирование, наблюдение, динамическое обследование, коррекция, психокоррекция, психотерапия, интервенция, вмешательство, воздействие, тренинг, консультирование, просветительская деятельность, предваряющее консультирование, ПМПК, коллегиальное обследование.

Самостоятельная работа к теме 1.2 Виды психологических знаний

Задание: Ответьте письменно на следующие вопросы

1. В чем существенные различия психологической науки и практики как деятельности?

2. Каково значение понятия «прикладная психология»? Как прикладная психология соотносится с психологической практикой и психологической наукой?

3. В чем различия предметов психиатрии и психологической практики?

4. Перечислите направления практико-ориентированной психологии.

5. Дайте характеристику психогигиены и психопрофилактики. Приведите примеры.

6. К какому виду психологической практики относятся публикации популярных статей на психологическую тематику в современных молодежных журналах? Приведите собственные примеры.

Самостоятельная работа к теме 1.3 Научные направления и

Отрасли психологии

Психология. Журнал высшей школы экономики. М., 2004. Т.1., № 1. С. 110-123, авторы статьи «Этические проблемы в психологии: британский опыт. (См.: Психология. Журнал высшей школы экономики. М., 2004. Т.1., № 1. С. 110-123), пишут, что «соблюдение этических норм предполагает не только разрешение возникших проблем, но и предвидение возникновения этически противоречивых ситуаций. Более того, кодекс этики предназначен для того, чтобы создавать этичную среду в наиболее общем смысле, обращаясь к чувству справедливости и морали индивида, поощряя этичное поведение во всех областях, а не прибегая к угрозе наказания за нарушения.» Однако в некоторых случаях, отмечают авторы, невозможно дать ответ прак тикующему психологу – «как бы он ни желал и ни ожидал подобной рекомендации — относительно того, что один образ действий этичен, а другой – нет. Короче говоря, редко можно говорить об абсолютно правильном или абсолютно неправильном решении. Общество меняется, и общественная практика определяет пределы того, что считается этически приемлемым.

Рассмотрите следующие ситуации. Какой выход по каждой из них вы считаете наиболее целесообразным и отвечающим этическому кодексу психолога?

1.1 Наблюдая за ребенком на уроке, школьный психолог столкнулся с неприемлемым поведением учителя, обращавшегося к ученикам с угрозами. Психолог был озабочен тем, что формальная жалоба с его стороны уменьшит доверие педагогического коллектива к психологам и их работе в школе.

Как поступить психологу?

1.2 Психолог, консультируя клиента, узнал, что его родители являются незаконными иммигрантами в Россию.

Обязан ли психолог сообщать об этом властям?

1.3 Женщина обратилась за советом по поводу влияния, которое оказывает на ее брата консультирующий психолог. Обратившаяся за советом интересовалась, допустимо ли психологу консультировать человека, который является его близким другом. Брат женщины стал отказываться предпринимать какие-либо шаги в любой области без рекомендации психолога. Женщина была озабочена тем, что, следуя рекомендациям, которые даст психолог, ее брат оказывается изолированным от собственной семьи.

Как следует поступить в данной ситуации психологу?

1.4 В комиссию по этике поступила жалоба на нарушение этики исследователями по проблеме «Изучение неудовлетворенности образом собственного тела среди девочек 9-12 лет», Данное исследование предполагало всего лишь заполнение простого опросника, однако оно вызвало беспокойство у некоторых девочек (и их родителей), внешность которых не соответствовала принятому в данной культуре представлению о совершенном телесном образе.

Как, на ваш взгляд, следовало сформулировать тему исследования, чтобы избежать претензий?

1.5 Психолог, являющийся руководителем подготовки клинических психологов и заслуженный членом одной из профессиональных организаций психологов, обвинен в сексуальных домогательствах и сексуальной эксплуатации нескольких пациенток.

Нарушен этический кодекс психологом?

1.6 Одной из областей, привлекающих наибольшее общественное внимание, является использование животных в психологических исследованиях.

Как следует организовывать исследовательскую деятельность психологам во избежание таких обвинений?

1.7 Самостоятельно подберите описанную в литературе или известную Вам жизненную проблемную ситуацию, касающуюся этической стороны профессиональной деятельности психолога (его взаимоотношений с клиентом, заказчиком) для последующего группового обсуждения на занятии. Проанализируйте ее. В чем Вы усматриваете в данной ситуации противоречие позиций и сторон? Какие этические принципы определяли поведение психолога? Были ли допущены нарушения профессиональной этики?

Словарик на тему

Этика– совокупность норм поведения, мораль какой-либо общественной группы.

Профессиональная этика психолога – реализация психологом в своей деятельности специфических нравственных требований, норм поведения как во взаимоотношениях с коллегами, научным сообществом, так и с испытуемыми, респондентами, лицами, обращающимися за психологической помощью.

Принцип ненанесения ущерба: процесс и результат деятельности психолога не должны наносить вреда здоровью, состоянию, социальному положению, интересам человека; ответственность за результаты и последствия их внедрения в жизнедеятельность клиентом.

Принцип профессиональной компетентности: осознание психологом пределов своей компетентности, решение только тех вопросов, по которым он профессионально осведомлен, владеет практическими методами работы, наделен соответствующими правами и полномочиями выполнения психокоррекционных или иных воздействий.

Принцип объективности: недопущение предвзятого отношения к клиенту (испытуемому) и осуществления действий психологического характера (выбора методов работы, обработки и интерпретации результатов, формулирования выводов), противоречащих научным данным.

Принцип уважения клиента: проявление честности в общении с клиентом, формирование и поддержание у клиента чувства симпатии и доверия, удовлетворения от общения с психологом, построение взаимоотношений «на равных», избегание оценочных высказываний и прямых советов клиенту.

Принцип конфиденциальности: неразглашение вне согласованных условий информации, полученной психологом в процессе работы с клиентом на основе доверительных отношений, чтобы не скомпрометировать клиента, заказчика, психолога и психологическую науку в целом.

Самостоятельная работа к теме 1.4 Профессиональная деятельность психолога: история и современность

Задание 1: Прочтите представленный фрагмент книги Э.Ф. Зеера «Психология профессий». Рассмотрите представленную ниже схему 1. Охарактеризуйте представленные в схеме факторы профессионального становления.

«Исследование закономерностей профессионального становления в отечественной психологии привело к определению детерминации этого процесса, объективных и субъективных факторов. Активным, произво-дящим началом признаются объективные обстоятельства — социально-экономические условия, а следствием отражения этих воздействий – изменения в субъектах.

Положение о первичности социальной детерминации развития личности не означает полного игнорирования биологических особенностей человека. В отечественной психологии признается влияние биологической сущности человека на личностное развитие. Особо подчеркивается ее воздействие на темп и уровень развития.

В какой мере биологическое развитие определяет становление личности? На этот вопрос отечественные психологи отвечают по-разному. Одни придают наследственности в детерминации психических свойств большее значение, другие – меньшее. А.В. Брушлинский, специально проанализировавший проблему предпосылок психического развития личности, пришел к выводу, что на ранних стадиях онтогенеза биологическое выступает в качестве внутренних условий развития. По мере становления личности усиливается влияние внешних (социальных) факторов. При этом внешние причины действуют опосредованно через внутренние условия (Брушлинский А.В. О соотношении биологического и социального в развитии личности // Теоретические проблемы психологии личности. М., 1974.). Профессиональное становление специалиста в основном обусловлено внешними воздействиями. Однако его нельзя непосредственно выводить из внешних условий и обстоятельств, так как они всегда преломляются в жизненном опыте человека, индивидуальных психических особенностях, психическом складе. В этом смысле внешнее влияние опосредуется внутренними условиями, к которым и относится своеобразие психики личности, ее социальный и профессиональный опыт.

В процессе становления профессионала, увеличения масштаба лич-ности субъект все более выступает фактором своего развития, измене-ния, преобразования объективных обстоятельств в соответствии со своими личными свойствами. Другими словами, профессионал может сам сознательно изменять свою профессиональную биографию, заниматься саморазвитием, самосовершенствованием, но и в данном случае этот процесс мотивируется социальным окружением, экономическими условиями жизнедеятельности (Зеер Э. Ф. Психология профессий. М.: Академический проект, 2006. С.36-37)».

Схема 1. Детерминация профессионального становления

Противоречия

Подумайте и опишите, какие именно из представленных в схеме факторов осознаются Вами как максимально определяющие Ваше профессионально-личностное развитие.

Задание 2. Л.М. Митина выделяет две модели становления профессиональной деятельности:

• адаптивную модель, при которой в самосознании человека доминирует тенденция к подчинению профессионального труда внешним обстоятельствам в виде выполнения предписаний, алгоритмов решения профессиональных задач, правил, норм;

• модель профессионального развития, которая характеризуется способностью личности выйти за пределы сложившейся практики, превратить свою деятельность в предмет практического преобразования и тем самым преодолеть пределы своих профессиональных возможностей.

Адаптивная модель отражает становление специалиста, который является носителем профессиональных знаний, умений и опыта. Модель профессионального развития характеризует профессионала, владеющего профессиональной деятельностью в целом, способного к ее самопроектированию и совершенствованию. (Подробнее читайте в книге: Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности. М.: МПСУ, Воронеж, 2002. – 400 с.)

Какая из описанных моделей профессиональной деятельности для Вас наиболее привлекательна? Почему? Какой Вы видите свою будущую профессиональную деятельность?

Самостоятельная работа к теме 1.5 Психология как профессия

Задание: Прочтите фрагмент из книги Ивановой Е.М. Психология профессиональной деятельности. М., 2006 .– С.21-22.

«Чем является для человека профессия? Может ли профессия «ожить» без человека? Почему в практике профессионального труда востребована психологическая наука? Как обеспечить взаимосоответствие человека и профессии? Эти вопросы являются стержневыми в проблеме психологического изучения профессиональной деятельности.

Человек начинает думать о том, кем он будет в разные периоды своей жизни. Уже у детей дошкольного возраста появляется мечта быть каким-то специалистом (милиционером, шофером, летчиком, художником, артистом, доктором, поваром и т.п.). В школьном возрасте наступает осмысление собственного будущего «в мире профессий», а при завершении школьного обучения возникает потребность осознания кем быть, появляются вопросы: что я могу? чего хочу? что знаю? где учиться? Но это все прелюдия к сложному, длительному, трудно прогнозируемому пути в профессию. Настоящая «жизнь» в профессии начинается с того самого момента, когда человек становится «проводником» профессии, т.е. активным деятелем, созидателем социальных ценностей.

Жизнь человека – духовная и физическая – ее ценность, богатство и сохранность в большей мере связана с успешной «жизнью» в профессии.

Профессия как род занятий человека, нормативно регламентированный социальными, юридическими и техническими правилами исполнения, реализуется в трудовой деятельности и существует независимо от желания исполнителя. Этот род занятий появляется в разных сферах (идеологической, общественной, производственной, экономической, потребительской, законодательной и др.) в связи с закономерностями развития общества (научно-техническим прогрессом, культурой, экономикой и т.п.) и потребностью социума, его духовным, интеллектуальным и потребительским спросом. Профессия как объективная реальность «оживает» только в профессиональной деятельности, исполняемой человеком; в то же время, осваивая профессию, человек познает себя, свои возможности и профессиональную реальность как общественную и жизненную необходимость, осознает свою социальную роль и ответственность.

Таким образом, человек и профессия – это два взаимосвязанных явления, нормальное взаимодействие которых позитивно и для общества, и для самого человека как индивидуума и профессионала.

Для каждого мыслящего человека профессиональная деятельность – это целая жизнь, то, к чему он стремится, о чем мечтает; то, что он изучает, познает, осваивает, осознает и преобразует. Профессиональная деятельность поглощает большую часть жизни человека и является ее своеобразным источником. Именно в этой деятельности человек начинает познавать себя.

Ценность профессиональной деятельности заключается еще и в том, что она востребована обществом и человек может осознавать себя в качестве его значимого «организма». И в то же время она же может способствовать не только развитию человека, но и его разрушению. Путь в профессиональную деятельность – это многоэтапный и сложный путь, сопровождающ

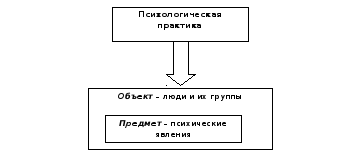

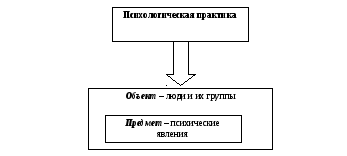

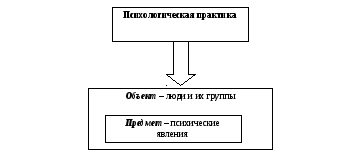

Выводы по лекции:

По характеру связи между субъектом и объектом деятельность разделяется на практическую (воздействие) и познавательную (восприятие). Выделение психологии как науки производится по признаку преобладания познавательного аспекта. Для психологической практики характерно преобладание практического аспекта

Субъектом психологии как практики является практический психолог или индивид, владеющий необходимыми знаниями и умениями.

Объектом психологической практики являются социальные объекты, т.е. люди и их группы, объединения, общности.

Предмет (специфический) — психическая реальность как совокупность психических явлений.

Основными направлениями психологии как практики являются: психопрофилактика, психогигиена, психологическое просвещение, психодиагностика, психокоррекция, психотерапия.

Психогигиена — область практической психологии, в рамках которой разрабатываются формы и методы специальной помощи практически здоровым людям для предотвращения нервно-психических и соматических заболеваний и оказания помощи в кризисных ситуациях (производственного, семейного, учебного и пр.).

Психопрофилактика — система предупредительных мер, призванная обеспечить эффективное функционирование человека, группы, организации.

Психологическое просвещение — это направление практико-ориентированной психологии, целью которого является распространение психологических знаний.

Функцию психологического просвещения успешно реализует поп-психология, представленная популярными изданиями для массового потребления.

Вопросы для контроля освоения лекционного материала:

В чем существенные различия психологической науки и практики как деятельности?

Каково значение понятия «прикладная психология»? Как прикладная психология соотносится с психологической практикой и психологической наукой?

В чем различия предметов психиатрии и психологической практики?

Перечислите направления практико-ориентированной психологии.

Дайте характеристику психогигиены и психопрофилактики. Приведите примеры.

К какому виду психологической практики относятся публикации популярных статей на психологическую тематику в современных молодежных журналах? Приведите собственные примеры.

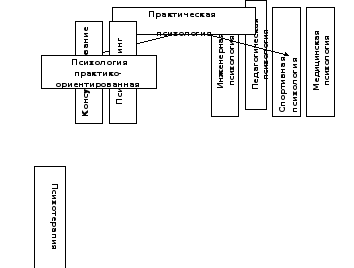

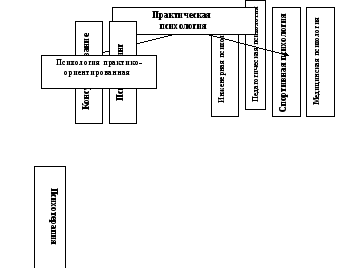

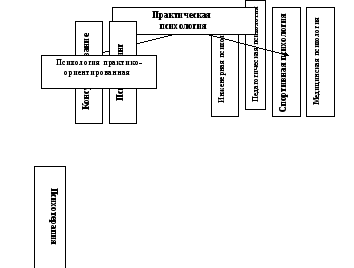

Психология прикладная

Таким образом, во всем спектре практической психологии следует различать прикладную психологию как использование научной психологии в различных сферах а, как приложение психологии к тем или иным видам социальной практики, и ту часть практической психологии, которая имеет свою собственную специфическую область приложения — а именно сферу психологической практики.

И.Н.Карицкий утверждает, что пространство собственно психологической практики представлено следующими ее видами (психопрактиками): психотерапия, психологическое консультирование, психологический тренинг, психологическое тестирование, психологическая помощь, психологическая поддержка, психологическая коррекция, психологическая профилактика, психодуховные практики, в отдельных случаях целительство и даже оккультные практики (рис. 3).

Субъектом психологической практики является практический психолог или индивид, владеющий необходимыми знаниями и умениями. Объектом психологической практики являются социальные объекты, т.е. люди и их группы, объединения, общности.

Психологическая практика (психопрактика) как специфическая практическая деятельность отличается от любой другой деятельности своим специальным предметом. Этот предмет — психическая реальность как совокупность психических явлений. Непосредственным предметом конкретной психопрактики являются конкретные психические явления (рис. 6), Собственно говоря, этого критерия достаточно для разграничения психологической и других видов социальной практики.

Вместе с тем существует такой вид медицинской практики как психиатрия, предметом которого также является психическая реальность. Разница предметов психиатрии и психологической практики в том, что психиатрия занимается патологическими проявлениями психики, а психологическая практика ориентируется на норму, если не вдаваться во все сложности разграничения нормы, патологии и пограничных состояний.

Психиатрия имеет дело с недееспособной или ограниченно дееспособной личностью, психологическая практика исходит из того, что клиент в принципе является дееспособным. Существует также дополнительный критерий различения психиатрии и психологической практики. В психиатрии преобладают медикаментозные и технико-инструментальные способы воздействия на психическую реальность, вплоть до хирургического вмешательства (лечение). В психологической практике превалируют психологические средства, хотя также могут использоваться химические, биохимические препараты и техническая аппаратура, но они рассматриваются как дополнительные, вспомогательные. При использовании этих средств акцент делается на психологической составляющей их воздействия и принципиально считается недопустимым возможный ущерб от их действия для личности.

Схема 6. Объект и предмет психологической практики

Таким образом, психологическая практика (психопрактика) — это практика, предметом которой является психическая реальность, а используемые средства по преимуществу являются психологическими. Эта психическая реальность рассматривается как нормальная. Или, с учетом ранее проведенного анализа практической деятельности, психопрактика — это деятельность по преобразованию и изменению психической реальности психологическими средствами.

Психология прикладная

Таким образом, во всем спектре практической психологии следует различать прикладную психологию какиспользование научной психологии в различных сферах а, как приложение психологии к тем или иным видам социальной практики, и ту часть практической психологии, которая имеет свою собственную специфическую область приложения — а именно сферу психологической практики.

И.Н.Карицкий утверждает, что пространство собственно психологической практики представлено следующими ее видами (психопрактиками): психотерапия, психологическое консультирование, психологический тренинг, психологическое тестирование, психологическая помощь, психологическая поддержка, психологическая коррекция, психологическая профилактика, психодуховные практики, в отдельных случаях целительство и даже оккультные практики (рис. 3).

Субъектом психологической практики является практический психолог или индивид, владеющий необходимыми знаниями и умениями. Объектом психологической практики являются социальные объекты, т.е. люди и их группы, объединения, общности.

Психологическая практика (психопрактика) как специфическая практическая деятельность отличается от любой другой деятельности своим специальным предметом. Этот предмет — психическая реальность как совокупность психических явлений. Непосредственным предметом конкретной психопрактики являются конкретные психические явления (рис. 6), Собственно говоря, этого критерия достаточно для разграничения психологической и других видов социальной практики.

Вместе с тем существует такой вид медицинской практики как психиатрия, предметом которого также является психическая реальность. Разница предметов психиатрии и психологической практики в том, что психиатрия занимается патологическими проявлениями психики, а психологическая практика ориентируется на норму, если не вдаваться во все сложности разграничения нормы, патологии и пограничных состояний.

Психиатрия имеет дело с недееспособной или ограниченно дееспособной личностью, психологическая практика исходит из того, что клиент в принципе является дееспособным. Существует также дополнительный критерий различения психиатрии и психологической практики. В психиатрии преобладают медикаментозные и технико-инструментальные способы воздействия на психическую реальность, вплоть до хирургического вмешательства (лечение). В психологической практике превалируют психологические средства, хотя также могут использоваться химические, биохимические препараты и техническая аппаратура, но они рассматриваются как дополнительные, вспомогательные. При использовании этих средств акцент делается на психологической составляющей их воздействия и принципиально считается недопустимым возможный ущерб от их действия для личности.

Схема 6. Объект и предмет психологической практики

Таким образом, психологическая практика (психопрактика) — это практика, предметом которой является психическая реальность, а используемые средства по преимуществу являются психологическими. Эта психическая реальность рассматривается как нормальная. Или, с учетом ранее проведенного анализа практической деятельности, психопрактика — это деятельность по преобразованию и изменению психической реальности психологическими средствами.

Психология прикладная

Таким образом, во всем спектре практической психологии следует различать прикладную психологию какиспользование научной психологии в различных сферах а, как приложение психологии к тем или иным видам социальной практики, и ту часть практической психологии, которая имеет свою собственную специфическую область приложения — а именно сферу психологической практики.

И.Н.Карицкий утверждает, что пространство собственно психологической практики представлено следующими ее видами (психопрактиками): психотерапия, психологическое консультирование, психологический тренинг, психологическое тестирование, психологическая помощь, психологическая поддержка, психологическая коррекция, психологическая профилактика, психодуховные практики, в отдельных случаях целительство и даже оккультные практики.

Субъектом психологической практики является практический психолог или индивид, владеющий необходимыми знаниями и умениями. Объектом психологической практики являются социальные объекты, т.е. люди и их группы, объединения, общности.

Психологическая практика (психопрактика) как специфическая практическая деятельность отличается от любой другой деятельности своим специальным предметом. Этот предмет — психическая реальность как совокупность психических явлений. Непосредственным предметом конкретной психопрактики являются конкретные психические явления. Собственно говоря, этого критерия достаточно для разграничения психологической и других видов социальной практики.

Вместе с тем существует такой вид медицинской практики как психиатрия, предметом которого также является психическая реальность. Разница предметов психиатрии и психологической практики в том, что психиатрия занимается патологическими проявлениями психики, а психологическая практика ориентируется на норму, если не вдаваться во все сложности разграничения нормы, патологии и пограничных состояний.

Психиатрия имеет дело с недееспособной или ограниченно дееспособной личностью, психологическая практика исходит из того, что клиент в принципе является дееспособным. Существует также дополнительный критерий различения психиатрии и психологической практики. В психиатрии преобладают медикаментозные и технико-инструментальные способы воздействия на психическую реальность, вплоть до хирургического вмешательства (лечение). В психологической практике превалируют психологические средства, хотя также могут использоваться химические, биохимические препараты и техническая аппаратура, но они рассматриваются как дополнительные, вспомогательные. При использовании этих средств акцент делается на психологической составляющей их воздействия и принципиально считается недопустимым возможный ущерб от их действия для личности.

Объект и предмет психологической практики

Таким образом, психологическая практика — это практика, предметом которой является психическая реальность, а используемые средства по преимуществу являются психологическими. Эта психическая реальность рассматривается как нормальная. Или, с учетом ранее проведенного анализа практической деятельности, психол.практика — это деятельность по преобразованию и изменению психической реальности психологическими средствами.

Основные направления деятельности практико-ориентированного психолога

Деятельность практико-ориентированного психолога имеет целью оказание психологической помощи или поддержки клиенту. И.В.Вачков, И.Б.Гриншпун и Н.С.Пряжников в авторском учебном пособии пишут, что «чаще всего под оказанием психологической помощи подразумевают услуги психолога тем, кто испытывает серьезные трудности в социализации, адаптации» (с.153). Соглашаясь с таким подходом, мы, кроме того, считаем, что психологическая помощь может быть оказана и тем, кто стремится стать более продуктивным и результативным в своей деятельности и жизнедеятельности.

Наряду с психологической помощью используется понятие «психологическая поддержка», которое определяется как система социально-психологических способов и методов, способствующих социально-профессиональному самоопределению личности в ходе формирования ее способностей, ценностных ориентаций и самосознания, повышения ее конкурентоспособности на рынке труда и адаптированности к условиям реализации собственной карьеры. Психологическая поддержка осуществляется путем оптимизации психологического состояния человека как следствие полного разрешения или снижения актуальности психологических проблем, препятствующих трудовой, профессиональной, социальной самореализации на каждом из этапов отдельного человека, малых групп, коллективов, формальных и неформальных объединений людей.

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ПСИХИАТРИИ

ЛЕКЦИЯ №1 «ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ПСИХИАТРИИ»

Термин «психиатрия» возник очень давно, когда всё живое в т.ч. и человек наделялось понятием – душа.

Отсюда и буквальный перевод термина означает –

Психиатрия — «лечение души», он имеет греческое происхождение psych – душа (поэтому когда вас назовут — «псих» — не обижайтесь это всего на всего означает «душка»), iatreia – лечение.

Конечно, с современных позиций это определение безнадёжно устарело, как устарело и сам взгляд на понятие, и происхождение психического расстройства.

Современное определение психиатрии звучит по другому, оно более ёмкое и включает в себя все основные задачи и направления психиатрии как медицинской дисциплины.

П. – медицинская дисциплина, изучающая диагностику, лечение, этиологию, патогенез, распространённость психических болезней и организацию психиатрической помощи населению.

Предмет П.:

— психическое расстройство человека, конкретного больного.

Что такое психическая болезнь?

В психиатрии проблема болезнь-патология — очень острая и противоречивая проблема. Социальная значимость обостряет эту проблему.

Где грань между психическим здоровьем и болезнью? Между психической нормой и патологией?

Я вам скажу, что эта граница проходит не в одном месте.

Что бы понять это мы должны представлять, что такое здоровье и психическая норма?

В этике психиатрии существует принцип «презумпции психической нормальности» — никто не может быть признан психически больным до того как поставлен диагноз психического заболевания. И никто не обязан доказывать отсутствие у себя психического заболевания. Человек считается изначально психически здоровым.

Справка из диспансера – есть ли это нарушение принципа?

Здоровье – состояние полного физического, умственного и социального благополучия и основывается на субъективном ощущении здоровья.

Норма – оптимум функционирования и развития организма и личности, оценка которого требует объективного подхода.

Здоровье и норма не всегда соответствуют друг другу.

Здоровье включает только треть нормы.

Ортодоксальная психиатрия нозоцентрична – любое отклонение — признак болезни. (все люди делятся на психиатров и их пациентов).

В настоящее время всё больше в практику психиатрического диагноза входит феноменологический подход и принцип объясняющей психиатрии – это нормоцентрический подход – отклонения объясняются психологически и социально.

Истина посередине и любая крайность порочна и абсурдна. Поэтому целесообразно разграничивать ступени здоровья.

Семичев (1979) предложил выделять пять ступеней здоровья:

идеальное – это эталон и он практически не встречается – психическое состояние, когда все психические процессы гармонично интегрированы и создают условия для полной психосоциальной адаптации и психического комфорта.

среднестатистическое здоровье – производное усреднённых психологических характеристик на основании эмпирического опыта.

конституциональное здоровье – соотнесение типов психических состояний здоровых людей с их телесно-организменной конституцией. Предрасполагает к определённым психическим расстройствам (атлетическое – эпилептоидное; пикническое – циклоидное; астенический – шизоидное).

акцентуация – вариант здоровья, при котором имеется особая выраженность, заострённость, непропорциональность некоторых черт характера, приводящая при определённых условиях к дисгармонии.

предболезнь – появление первых, эпизодических, синдромально незавершенных признаков болезни с нарушением социальной адаптированности.

Критерии психического здоровья по ВОЗ

не феномен патологии психической функции определяет психическое расстройство.

Психическое расстройство – это болезненное состояние с патологическими или поведенческими проявлениями, связанное с нарушением функционирования организма в результате воздействия биологических, социальных, психологических, генетических или химических факторов. Приводящее в итоге к извращению или сужению критериев здоровья.

В психиатрии все психические заболевания делятся принципиально на две большие категории – психозы и непсихозы.

Такое деление отражает глубину и выраженность психической патологии.

Психоз – тяжелое нарушение психических функций, дезорганизация деятельности, грубое нарушение критики. Формальным признаком психоза является наличие бреда и галлюцинаций и отсутствие критики ( не считает себя больным).

Неписхоз – сохранение критики, адекватная оценка окружающего, социально приемлемое поведение. Это пограничная психопатология.

В соответствии с таким делением всех психических болезней на две принципиально различные группы психиатрическая наука была разделена на «Большую» и «малую» психиатрию. Малая психиатрия – термин предложенный Ганнушкиным, занимается непсихозами. Гиляровский предпочитал называть непсихозы – пограничными психическими расстройствами – а психиатрию «пограничной».

Задачи психиатрии:

Практически-прикладные задачи:

диагностика

лечение

профилактика

научно-теоретические задачи:

изучение этиологии (происхождения)

патогенеза (механизма развития)

клиники

распространённости

организация психиатрической помощи

задачи клинического психолога в психиатрии

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ.

Древний период до эллинской культуры.

Первые упоминания о лечении душевнобольных мы находим в древних индусских книгах Веды, которые относятся к 15 – 14 векам до н.э. в те времена безумие связывали с одержимостью дьяволом и жрецы изгоняли из больных бесов по средством магии. Ч. Ломброзо выдели 16 форм безумия описанных в этих рукописях.

Древний Греко-римский период.

Происходят первые попытки разграничения душевных болезней, появляется гуморальная теория психической патологии, классификация темперамента. Этот период связан с именами древних учёных:

Герадот (мания, меланхолия, паранойя),

Гиппократ объясняет психические расстройства «дискразией» — нарушением смешения жидкостей в организме. Ему принадлежат первые исследования по эпилепсии которую он называл «священная болезнь», по всей видимости потому что эпилепсией страдал Геракл (геркулес) величайший герой древнегреческой мифологии.

«Одно из своих учителей Геракл убил… В насланном на него Герой припадке безумия Геракл убивает Мегару и детей, которых она ему родила…

Вот что следует из рассказа Еврипида и Сенеки: «однажды он совершал жертвоприношение Юпитеру. В это время глаза его перекосились и налились кровью, по бороде потекла пена, на лице явилось судорожное перекашивание. Он начал раздеваться и производил движения как будто, с кем-то дрался. После этого Геркулес стих, и думали, что он успокоился, однако он схватил оружие и бросился на отца, жену и детей, и убил. После этого он упал и заснул» .

Платон вводит термин «истерия» и связывает возникновение болезни с «блужданием матки» тем самым, определяя, что болезнь эта свойственна только женщине.

Средние века и эпоха Ренессанса.

Только в 15 — 16 веках создаются первые специальные заведения для душевнобольных – «дома для сумасшедших». Они преследуют только одну цель – изоляцию больного от общества. Больных заковывают в цепи и так они проводят практически всё время.

После Великой Французской революции В 1792 году происходит переворот в психиатрии. Французский доктор Пинель добивается освобождения больных от цепей. Происходит радикальная реорганизация психиатрической помощи и создаются психиатрические лечебницы. Больных начинают лечить. Но методы лечения остаются варварские — это прежде всего удержание и шоковая терапия.

Во Франции бурно развивается французская психиатрическая школа, которая связана с именем Эскироля. Психическую болезнь объясняют патологией мозга. Первой нозологий описанной в психиатрической литературе становится «Прогрессивный паралич» Антуан Бейль – врач психиатрической больницы «Шарантон» в 1822 году защищает диссертацию на эту тему.

Несколько позже развивается и немецкая психиатрическая школа.

В 1845 г. Выпускается первый учебник психиатрии Гризингера.

Нейман создаёт свою концепцию психической болезни как единого процесса. – «Концепцию единого психоза», которая отвергала наличие самостоятельных психических болезней. Согласно этой концепции – все проявления психических болезней это стадии одного и того же процесса. Но тем не менее он впервые обратил внимание на наличие общих закономерностей течения психоза.

В последующем она подвергается критике. Морель создаёт «теорию вырождения».

«Учение о дегенерации». Морель , предполагал, что первоначальное отклонение от нормы передаётся по наследству и, тем самым, усиливается в поколениях. Т.е. психические расстройства есть результат вырождения.

Это знаменует начало научного периода развития психиатрии.

Когда создаётся нозологическая психиатрия – т.е признаётся существование различных независимых психических расстройств.

РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХИАТРИИ.

В литературе принято делить историю развития психиатрии в России на три периода . Так называемый «первый период» в развитии психиатрии в России, – это период монастырского ухода, хронологические рамки которого обозначают с XI в. до 1775 г.

Больные жили в монастырях. Князь Владимир вменил монахам уход за больными где их лечили различными травами и зельями.

В качестве «Второго периода» обозначают промежуток времени 1775-1864 годов, — от основания Екатериной II Приказа Общественного Призрения (далее: ПОП) до формирования Земств. В юрисдикцию Приказа, кроме народных школ, богаделен, больниц, работных домов, входили и дома умалишенных. Количество домов умалишенных с 1775 года, как и количество больных, постоянно увеличивалось, превративших уже к середине XIX в. в значительную проблему для всех, кто с этими заведениями сталкивался. Дома умалишенных были построены почти во всех губернских городах, но профессиональные врачи, кроме столичных больниц и клиник, в российских домах умалишенных встречались редко. Эти дома обычно возглавлялись смотрителями, а врач, общий для всех заведений общественного призрения в данном городе, посещал заведения не чаще, чем раз в неделю. Таким образом, общая картина институционализации профессиональной психиатрии в России начала XIX в. выглядит довольно скромно.

Несмотря на то, что дома умалишенных существовали с момента учреждения Приказа общественного призрения (1775 г.), о собственно психиатрическом периоде можно говорить только со второй половины XIX в. В 1830-х гг. начала появляться специальная литература на русском языке. Книг было немного, публикации носили скорее случайный, нежели систематический характер. Судя по имеющимся в нашем распоряжении источникамi, первой книгой, посвященной душевным болезням, был переведенный труд Филиппа Пинеля «Врачебно-философское начертание душевных болезней, перевод Краснопольского с добавлением учения о душевных болезнях Маттея» (1829 г.)1. Вскоре появилось работа Громова «Краткое изложение судебной медицины» с отделом «Душевные болезни в судебно-медицинском отношении» (1832 г.). Прозоров упоминает работу 1834 г. Петра Бутковского «Душевные болезни, изложенные сообразно началам нынешнего учения психиатрии в общем и частном, теоретическом и практическом содержании» (Прозоров, 1915. С. 16)ii.

Психиатрия в России с самого начала развивалась в рамках европейской психиатрической мысли. Первые российские труды, посвященные науке о душевных болезнях, были разнородны, а их авторы ставили перед собой весьма разные задачи. Объединяло их одно – это были своего рода введения в новую науку. Работы авторов первой половины XIX в. очерчивают поле деятельности науки о душевных болезнях. Хорошим примером первых руководств по распознаванию и дальнейшему правильному, гуманистическому обращению с умалишенными может служить «Краткое наставление, каким образом должно обходиться с умалишенными, доколь они будут помещены в заведение, устроенное для больных этого рода и необходимость и польза помещения их в оное» И. Ф. Рюля (1839 г.). С конца 40-х гг. XIX в. публикация специальных руководств по психиатрии становится закономерностью (Юдин, 1957. С. 457-460). С 60-х гг. XIX в. начали появляться работы, посвященные узким профессиональным проблемам. Таким образом, о собственно научном психиатрическом периоде в развитии домов умалишенных можно говорить только относительно второй половины XIX в. Наука о душевных болезнях в России развивалась в основном в столицах, в более-менее устроенных клиниках (в том числе частных) и университетах (примерно с конца 40-50-х годов XIX в.). К этому же времени относится появление официального преподавания психиатрии в России, которое было введено на русских медицинских факультетах Уставом 1835 г. (Текутьев, 1898. С. 52). Хотя преподавание душевных болезней в рамках преподавания болезней соматических осуществлялось практически сразу после появления указа2 (Прозоров, 1850), историки связывают появление профессионального психиатрического образования в России с началом деятельности профессора Балинского в Военно-медицинской академии в Петербурге в 1857 году (Текутьев, 1898; Юдин, 1953).

К «третьему периоду» относят период земской медицины, который описывают как процесс децентрализации и профессионализации психиатрии, продолжавшимся вплоть до революции (1864 – 1917 гг.). Попробуем подробнее остановиться на анализе этого времени. К 70-80-м гг. XIX в. сложилась система психиатрического образования, система больниц, развитие научных представлений переживали бесспорный и прогрессирующий подъём. Психиатры обладали уважаемым и признанным статусом экспертов. Психиатрия, как и другие науки, чьим предметом было изучение особенностей человеческой души, была популярной областью знания.

1

2

i Кроме хронологической библиографии Т. И. Юдина (1951), можно упомянуть работу Прозорова Л. А. (1914), в которой отдельно обсуждается первые российские работы, посвященные психиатрии (см. главу «Первые русские учебники психиатрии» (С. 16-33)). Первыми русскими учебниками по психиатрии автор считает диссертацию Петра Бутковского «De vitae psychicae anomaliis generatim» (1831) и руководство по психиатрии Павла Петровича Малиновского (1847).

ii Надо заметить, что книгу Бутковского вышло две неодобрительных рецензии. Одна в «Друг Здравии» (1834, № 27, 1835 № 6), другая в «Библиотеке для чтения» (1834, Т. V), (Прозоров, 1915, 23). Возможно, работу считали не/около научной, или, другими словами, умозрительной, пристрастной к метафизике (Юдин, 1951. С. 48), противопоставляя ей эмпирическую психиатрию. По мнению критиков, книга Бутковского пронизана влиянием школы немецких психиков (Юдин, 1951. С. 53).

Этот факт свидетельствует о том, что несмотря на немногочисленность психиатров, практиковавших в это время в России, профессиональное сообщество существовало и уже сформировался некоторый консенсус в понимании характера и причин появления душевных болезней.

Предмет психиатрии, ее направления, разделы и развитие

Психиатрия – медицинская дисциплина, изучающая методы диагностики и лечения, этиологические факторы, звенья патогенеза, распространенность психических заболеваний, а также способы организации психиатрической помощи нуждающемуся населению.

Современные направления в психиатрии

К концу XX в. в мировой психиатрии выделился ряд основных направлений: нозологическое, синдромологическое, эклектическое, психоаналитическое, а также «антипсихиатрия».

Нозологическое направление. В данном направлении психиатрии все психические расстройства представлены в виде отдельных болезней. Таковыми являются, к примеру, шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, алкогольный психоз и многие другие заболевания. В соответствии с данным направлением психиатрии считается, что каждой болезни присущи свой, самостоятельный в своем развитии, этиопатогенез, характерная клиническая картина, течение заболевания, а также наиболее вероятный прогноз и исход. Однако в этиопатогенезе различных болезней допускается многообразие провоцирующих и предрасполагающих факторов, а в клинике ряда заболеваний выделяются разные типы и их варианты. Первоначально предполагалось, что для каждой болезни будет разработан свой особый метод лечения, например, при прогрессивном параличе – прививка от малярии, при шизофрении – инсу-лино-шоковая терапия. С течением времени стало понятно, что данное предположение было ошибочным. Подавляющее большинство использующихся в современной практике психотропных средств оказывается эффективным при определенных синдромах и даже симптомах в независимости от той болезни, при которой эти симптомы и синдромы встречаются. Следующим недостатком рассматриваемого направления психиатрии является неустановленное положение некоторых психических расстройств, не укладывающихся в клиническую картину и течение определенных заболеваний. Хорошей тому иллюстрацией могут послужить случаи, являющиеся промежуточными между шизофренией и маниакально-депрессивным психозом. Некоторые авторы относят их к особым шизо-аффективным психозам, другие включают их в само понятие шизофрении, третьи интерпретируют данные случаи как атипичные формы маниакально-депрессивного психоза. Кроме того, имеются также расстройства, занимающие промежуточное место между шизофренией и пограничными состояниями, такими, как неврозы и психопатии. Такие состояния обозначаются как шизотипические расстройства, называемые также вялотекущей, или пограничной, шизофренией. Основоположником нозологического направления во всем мире считается немецкий психиатр Эмиль Крепелин. Он впервые представил практически все расстройства психики в виде отдельных заболеваний. Однако такие психические болезни, как циркулярное помешательство, алкогольный полиневритический психоз, а также одна из форм сифилитического поражения мозга, были выделены в качестве самостоятельных заболеваний еще до систематики Крепелина.

Ведущим методом нозологического направления является подробное описание клинической картины и течения психических расстройств. За эту особенность представители других направлений психиатрии называют нозологическое направление «дескриптивной» (описательной) психиатрией Крепелина.

Синдромологическое направление. Данное направление психиатрии доминировало в XIX в. В настоящее время оно все еще сохраняется во французской психиатрии. Диагнозами в таком случае являются названия синдромов, независимо от вызвавших их причин. Таким образом, диагноз, согласно синдромологическому направлению, будет звучать так: депрессия, делирий, хронический бред, ката-тония, спутанность и т. д. В начале XX века это направление уступило место рассмотренному выше (нозологическому). В 50-х гг. появились психотропные средства, каждое из которых оказалось эффективным при определенных синдромах.

Это привело к тому, что синдромологическое направление вновь стало приобретать сторонников. Как правило, оно входит в состав эклектического направления.

Эклектическое направление. Представители данного направления чаще называют его «прагматическим», или «атеоретическим». Эклектическое направление стало наиболее распространенным в мировой психиатрии к концу XX века, которое отражено в Международной классификации психических болезней (9-й и 10-й пересмотры), а особенно в совре-менной американской классификации психических расстройств – DSM-III-R (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Систематика строится таким образом, чтобы отразить суждения представителей всевозможных направлений и многочисленных школ психиатрии. Психическое расстройство выделяется по нозологическому принципу, если его причина известна, например, алкоголизм, наркомания, старческое слабоумие. Если же причина неясна, а характерные органические трансформации в центральной нервной системе не установлены, то систематика приближается к таковой в случае синдромологического или психоаналитического направлений.

Психоаналитическое направление. Данное направление основано на учении Зигмунда Фрейда – всемирно известного австрийского психиатра, невролога и психолога. Согласно его учению, психика человека состоит из сознания («Я», или «Эго»), подсознательной сферы («Оно», или «Ид») и «сверхсознания» («сверх-Я», или «супер-Эго»). В подсоз-на-тельной сфере сосредоточены человеческие инстинкты и влечения. При этом особое значение придается сексуальности (либидо). Между «Я» и «Оно» находится «цензура», представляющая собой преграду, не пропускающую из подсознательного в сознание инстинкты и влечения, и тем самым властвующая над поведением. Во время сна цензура ослабевает, и тогда силы бессознательного прорываются в сновидения, обычно в символическом виде. В бодрствующем состоянии бессознательное также дает о себе знать, что проявляется в виде оговорок, описок, неожиданных ассоциаций. «Супер-Эго» – область запретов: мораль, нравственность, чувство вины и ответственности, совесть. «Супер-Эго» стоит на страже интересов всего человечества в целом.

Психоаналитическое направление зачастую оставляет в стороне психические расстройства, возникающие при органических поражениях головного мозга. В основной массе оно сосредоточено на неврозах, расстройствах личности, депрессиях, а также других «функциональных» психических расстройствах. В качестве универсального метода лечения данное направление использует психоанализ. При этом проводятся длительные курсы психотерапевтических сеансов, задача которых состоит в извлечении из подсознательного подавленных, спрятанных в нем комплексов переживаний прошлого, особенно детства, которые якобы полностью объясняют возникновение психических нарушений.

«Антипсихиатрия». Это общественное течение особенно распространилось в Европе в 60-70-х гг. XX столетия. В нем принимали участие только лишь отдельные психиатры, которые отрицали существование каких-либо психических болезней, кроме органических поражений мозга. Другие патологии психики они рассматривали как «особую форму существования», «иную жизнь». Эти болезни, по мнению последователей рассматриваемого направления, были «выдуманы» психиатрами и используются обществом с целью изоляции ненужных ему лиц. Таким взглядам оказывало содействие широкое использование психотропных средств, благодаря которым психические расстройства стали протекать в более стертой и часто незаметной форме. Это позволило избежать длительного пребывания больных в стационаре. В итоге многие психиатрические больницы закрылись, а душевнобольные пополнили число бездомных. Постепенно «антипсихиатрическое» направление стало пользоваться все меньшим признанием.

Современные разделы психиатрии

К разделам психиатрии относятся.

- Детская, подростковая и гериатрическая психиатрия – разделы клинической психиатрии, посвященные особенностям клиники, течения, лечения и профилактики психических расстройств в соответствующем возрасте.

- Наркология включает диагностику, лечение и профилактику алкоголизма, наркоманий, а также токсикоманий. В настоящее время в западных странах психиатров, специализирующихся в данной области, называют «аддикционистами» (от англ. addiction – «пристрастие»).

- Судебная психиатрия. Данный раздел разрабатывает основы судебно-психиатрической экспертизы и занимается проблемами предупреждения общественно опасных действий психически больных.

- Социальная психиатрия. Данный раздел сосредоточивает свое внимание на изучении роли социальных факторов в возникновении, течении, лечении и профилактике психических заболеваний. Кроме того, данный раздел посвящен разработке научных основ организации психиатрической помощи.

- Транскультуральная (кросс-культуральная) психиатрия занимается сравнительным исследованием особенностей расстройств психики и уровня психического здоровья среди различных наций, культур и слоев общества.

- Ортопсихиатрия. Этот раздел объединяет подходы психиатрии, психологии и других медицинских, а также социальных наук к исследованию и терапии нарушений поведения. Отдельное внимание уделяется профилактическим мерам, сконцентрированным на предупреждении данных нарушений у лиц детского возраста.

- Биологическая психиатрия – теоретическая область изучения биологических механизмов формирования психичеcких расстройств и действия лекарственных и некоторых других биологических методов лечения.

К разделам психиатрии также относятся сексопатология и суицидология. Последняя подразумевает изучение причин и разработку мер по предупреждению самоубийств, а также суицидального поведения, предшествующего самоубийствам.

Особыми научными дисциплинами, смежными с психиатрией, являются психотерапия, медицинская психология и психофармакология.

История психиатрии

Термин психиатрия происходит от греч. psyche – «душа» и iatreia – «лечение» и в буквальном переводе означает «лечение души». Столь дословный перевод не соответствует современным понятиям о психических заболеваниях. Чтобы понять происхождение термина «психиатрия», необходимо обратиться к истории формирования человеческого мировоззрения. В прежние времена человек видел окружающие явления и предметы, наделяя каждый из них душой. Смерть и сон представлялись первобытным людям необъяснимыми и непонятными. Они считали, что во сне душа покидает тело, где-то бродит, видит различные события, участвует в них и именно эти события человек и видит во сне. Кроме того, бытовало мнение, что будить спящего человека нельзя, так как душа может не успеть вернуться в тело, а в тех случаях, когда душа отлучалась и не возвращалась, человек умирал.

Такие взгляды подвергались критике еще в Древней Греции. В тот период производилась попытка объединить психические переживания и психические заболевания с тем или иным органом человеческого тела. К примеру, у древних греков органом любви считалась печень. Этим объясняется то, что на древних скульптурах бог любви пробивает печень стрелой из лука. Только в более позднее время органом любви стали считать сердце, пронзенное стрелой Амура.

Согласно древним легендам, «наука об исцелении душ» (психиатрия) развилась тогда, когда все живое, и непосредственно человек, наделялось душой.

Данный термин не соответствует современным представлениям о психиатрии, в связи с чем предпринимались неоднократные попытки заменить его другим. В. М. Бехтерев неоднократно выдвигал такой термин, как «патологическая рефлексология», в дальнейшем В. П. Осипов охарактеризовал психиатрию, как «тропопатологию». Данные названия не нашли своего развития, в результате чего и остался термин «психиатрия», потерявший свой первоначальный смысл.

Психиатрия представляет собою медицинскую специальность, являющуюся частью клинической медицины. Для исследования психических заболеваний совместно с основными методиками клинической медицины, такими, как осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация, немаловажными и даже первостепенными служат основные приемы для выявления и оценки психического состояния – наблюдение за больным и беседа с ним.

При наблюдении за больным можно выявить специфичность его поведения и поступков, что обусловлено имеющимися у больных психическими нарушениями. Для примера: больной пытается изолировать себя от того, что ему причиняет неудобства, может затыкать уши или нос при слуховых или обонятельных галлюцинациях. При наличии обонятельных галлюцинаций больные стараются себя изолировать якобы от их источника, заклеивать окна, вентиляционные отверстия, чтобы газ, который, как им кажется, пускают соседи, не проникал в квартиру. Также больные совершают непонятные окружающим движения (ритуалы), по их мнению, освобождающие от навязчивых страхов: идя по улице, они стремятся перешагивать через трещины на асфальте, «чтобы не случилось беды», либо бесконечно моют руки при страхе загрязнения, ездят определенным маршрутом, пересаживаются из одного вида транспорта в другой, спасаясь от «погони».

При беседе с врачом больной может сообщить ему о своих волнениях, опасениях, страхах, изменении настроения, объяснить неправильное и нелогичное поведение, высказать свои бредовые переживания и неадекватные соображения.

Немаловажным для оценки состояния пациента являются данные о его прошлой жизни, отношении к происходящим событиям и явлениям, взаимоотношение с окружающими людьми. Зачастую при беседе можно выявить болезненные трактовки каких-либо событий и явлений. В таком случае речь идет не столько об анамнезе, сколько о психическом состоянии больного.

Для оценки психического состояния большую роль играют данные объективного анамнеза, а именно сведения о больном, полученные от его родственников и близких лиц.

Медикам в ряде случаев приходится сталкиваться с отрицанием болезни не только самим больным, что носит название анозогнозии, но также его близкими и родственниками. Это в большинстве своем отмечается при таких психических заболеваниях, как эпилепсия, олигофрения и шизофрения. Известны случаи, когда родители душевнобольного, являясь достаточно образованными людьми и даже врачами, как бы не видят явных признаков заболевания. Отдельные лица из их числа, несмотря на отвержение факта болезни, дают свое согласие на проведение необходимого лечения. В таких случаях врач-психиатр должен проявить максимальную гибкость и такт и, исходя из интересов пациента, проводить лечение, не уточняя окончательного диагноза, не настаивая на нем и ни в коем случае ни в чем не убеждая родственников больного.

Немалые трудности возникают в тех случаях, когда родственники больного, отрицая недуг, отказываются от необходимой терапии. Это может привести к утяжелению симптоматики и переходу заболевания из острого в хроническое течение.

Спецификой психических заболеваний является их длительность. Психические болезни продолжаются годы, а иногда и всю жизнь, в отличие от соматических заболеваний, которые обычно часто являются эпизодом в жизни больного. В связи с данной особенностью возникают некоторые социальные проблемы, например, трудоустройство больного, перенесшего приступ болезни, улучшение жилищных условий, нормализация семейных отношений, взаимоотношений с окружающими его людьми.

При оценке психического заболевания и его последствий немалую роль играет личность самого больного, уровень ее зрелости, выработавшиеся характерологические особенности. Роль личности больного наиболее четко раскрывается при психогенных заболеваниях, когда именно особенностями личности определены клинические варианты неврозов.

В процессе становления психиатрии как науки происходила дифференцировка ее разделов, результатом чего стало выделение детской и подростковой психиатрии, гериатрической, судебной, военной психиатрии, наркологии, психотерапии как самостоятельных дисциплин, которые, основываясь на общих психиатрических знаниях, формируют свое направление в науке и практической деятельности.

Психиатрия является клинической медицинской дисциплиной, имеющей тесные связи с соматическими заболеваниями. Каждая соматическая болезнь оказывает свое влияние на личность больного, в том числе и на его психическую деятельность. Другими словами, психические нарушения при соматических заболеваниях определяются психическими соматогенными расстройствами и индивидуальной реакцией личности на болезнь, выраженность которых при разных заболеваниях неодинакова. Так, например, при сосудистых заболеваниях (гипертоническая болезнь, атеросклероз, эндокринные заболевания) основная роль принадлежит соматогенному фактору. При заболеваниях, приводящих к формированию дефектов лица и обезображивающих рубцов, обычно более проявлены реакции личности.

Реакция личности на болезнь зависит от ряда факторов:

- характер заболевания, его острота и темп развития;

- представление об имеющемся заболевании у самого больного;

- характер лечения и психотерапевтическая обстановка;

- личность больного;

- отношение к болезни родственников и сослуживцев, т. е. общественный резонанс, вызывающий развитие этого заболевания.

Л. Л. Рохлин выделял несколько вариантов реакции личности на болезнь: астенодепрессивный, психастенический, ипохондрический, истерический и эйфорически-анозогнозический. Реакция личности на болезнь определяется влиянием характера диагноза, изменением физической полноценности и внешности человека, его положением в семье и обществе, жизненными ограничениями и лишениями, связанными с имеющейся болезнью, а также необходимостью лечения (стационарного и амбулаторного), оперативного вмешательства.

Психические нарушения, возникающие в результате соматических заболеваний, давно привлекали внимание врачей.