Человек и природа: христианская альтернатива

Человек и природа: христианская альтернатива

Православный взгляд узнает в подмене понятий, воцарившейся в западной цивилизации, нечто более серьезное, чем реорганизация мирового экономического устройства, нечто более зловещее, чем обычное стремление к наживе.

Отказ от развития, обрекающий слабые страны на крах, а их жителей на вымирание, говорит о том, что субъект мирового управления мотивирован злом. Он ведет планету к катастрофе. Он не от Бога.

На протяжении всей истории человек преобразовывал природу вокруг себя, не присваивая ее дары, а стремясь их приумножить. Производя отбор сельскохозяйственных культур, человек не только обслуживал свои нужды, но и вносил разнообразие в природу. Домашние животные, особенно близкие спутники человека — собаки и кошки — тем отличаются от своих диких родственников, что в них вложена частица человеческой души.

О принципиальном различии в отношении к животным в восточных верованиях и в христианстве писал князь Е. Н. Трубецкой: «Жалостливое отношение к живой твари есть и в религиях Востока, в браманизме и буддизме, но там это сострадание и жалость обусловлены признанием тщеты всего жизненного стремления как такового. Эта жалость чужда надежды; она не несет с собою никакого обетования и радости для низшей твари. Христианство любит эту тварь иною любовью: оно верит в ее безусловную ценность и открывает ей в человеке и через человека сонаследие вечной жизни».

Возникновение домашних животных за много веков и эпох до появления научной селекции и открытия генетики — доказательство правоты христианского взгляда на отношения человека с природой.

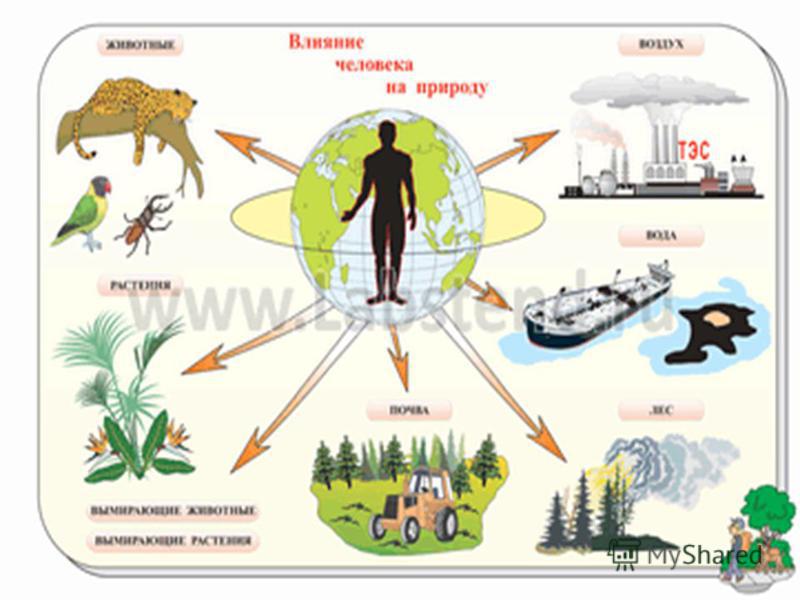

Преображение природы человеком — процесс, в котором неизменно уничтожаются не только отдельные особи, но и видовые массы. Одним видам делается преимущество над другими — культурным растениям (не обязательно употребляемым в пищу) над сорняками, насекомым, способствующим опылению, — над насекомыми, поедающими кору и листья живых растений или сосущими кровь человека или скота. Это отличие подхода авраамических религий от ряда восточных религий (буддизма, джайнизма) исходит не из произвола, а из представления о Божественном присутствии в дикой природе.

Одним видам делается преимущество над другими — культурным растениям (не обязательно употребляемым в пищу) над сорняками, насекомым, способствующим опылению, — над насекомыми, поедающими кору и листья живых растений или сосущими кровь человека или скота. Это отличие подхода авраамических религий от ряда восточных религий (буддизма, джайнизма) исходит не из произвола, а из представления о Божественном присутствии в дикой природе.

Н. О. Лосский описывал «предвестники» нравственного поведения у высокоразвитых млекопитающих (хищников и травоядных) и напротив, прототипы безнравственности — использование своего потомства в пищу, умерщвление полового партнера и др. — у ряда видов дифференцированных членистоногих (пауков, клещей, термитов). При этом он отмечал, что у животных-паразитов наблюдается гипертрофированное развитие одних систем (пищеварение, размножение) и неразвитие других (зрение, дыхание). Из его сопоставления следует, что бытовое эстетическое восприятие человеком различных видов живых существ зависит не только от их формы, цвета, движения, но и от их образа жизни, вплоть до дифференциации внутри отрядов и семейств.

Следуя христианской этике, человек целенаправленно помогает братьям меньшим, которым покровительствует, избавиться от паразитов, мешающих жить, цвести и плодоносить, высасывающих кровь и соки. Преображенная человеком природа отличается от хаоса нетронутой природы тем же, чем сад отличается от леса. Сад — это преображенная, более совершенная природа, где растения не отнимают друг у друга свет и тепло, где им продлевается жизнь, когда они болеют, в которой сам человек испытывает высшие эстетические переживания. Превращение дикого леса в сад — стремление к Божественному идеалу гармонии. Оно требует целенаправленного творческого, развивающего душу труда, противостоящего энтропии как в природе, так и в самом человеке. Такую деятельность в быту называют «благодарной», поскольку ее результат вызывает особого рода эстетические чувства у самого преобразующего — подобно чувствам композитора, завершившего симфонию.

Превращение дикого леса в сад — стремление к Божественному идеалу гармонии. Оно требует целенаправленного творческого, развивающего душу труда, противостоящего энтропии как в природе, так и в самом человеке. Такую деятельность в быту называют «благодарной», поскольку ее результат вызывает особого рода эстетические чувства у самого преобразующего — подобно чувствам композитора, завершившего симфонию.

Городская среда, насыщенная садами и парками, не только содержит больше кислорода, чем «каменные джунгли» — в ней человек раскрывает лучшие свои черты, вдохновляется самыми чистыми помыслами, особенно если эстетика природы вливается в эстетику классической архитектуры.

Христианский идеал предполагает вовлечение дикой природы в человеческие смыслы — в противоположность первобытному хаосу, а никак не в согласии с ним. Сюжеты русских икон «О тебе радуется, благодатная, всякая тварь», где Богородица изображалась на фоне храма в окружении дикой твари — не хищной, не коварной, а преображенной, тянущейся к ней с выражением любви, или «Всякое дыхание да хвалит Господа», где твари лесные, стремясь ко Христу, соседствовали с ангелами небесными.

«Если есть всемирный смысл, то весь мир должен объединиться во единый храм Божий, вся тварь должна собраться вокруг благовестителя этого смысла — человека… Это и есть тот грядущий космос, собранный во Христе, мир, согретый материнскою любовью св. Девы и воскресший в Боге, который в христианстве противополагается ныне царствующему на земле хаосу», — писал по этому поводу Е. Н. Трубецкой.

Стремление к этому идеалу в человеческой культуре воплотилось в создании зоологических садов и парков. Аллегории приручения всего животного мира проникли и в советскую детскую литературу, служа образной антитезой насильственной мировой революции в поэтических сказках К. И. Чуковского. К этому же ряду относится многовековой цирковой жанр укротительства, в начале ХХ века в России ставший высоким искусством благодаря В. Л. Дурову. Между тем в западной культуре середины ХХ века эта идея инвертировалась в свою противоположность — в опыты проживания людей в хищной стае не с целью ее очеловечивания, а ради эскапистского погружения человека в первобытность.

Отечественное цирковое сообщество практиковало выращивание детенышей хищников в домашних условиях, о чем были написаны замечательные развивающие книги. Увы, это начинание было прервано после инцидента с семьей Берберовых, содержавших дома взрослых львов. Фактически Берберовы совершили две ошибки: во-первых, предоставили диким зверям статус равноправных членов семьи, во-вторых, создали вокруг питомцев телевизионный культ — то есть, сообщив питомцам человеческие свойства, развили в них гордыню. Этот эпизод, достойный не только естественнонаучной, но и богословской интерпретации, не опровергает, а подтверждает императив владычествования человека над дикой природой, постулированный в Книге Бытия.

Христианское отношение человека с живой природой — это отношение покровительства. Природа не может без человека излечить свои раны не только, когда их создал сам человек — например, при извержении вулкана или падении метеорита. Только человек в состоянии остановить наступление пустыни, спасти растения от засухи, погасить пожар, вызванный молнией.

Вопреки обилию природозащитных мероприятий и инициатив, сам стиль организации которых выражает ханжество международной бюрократии, процессы глобализации отнюдь не способствуют сохранению природы в преображенном или даже в первобытном состоянии. Распад СССР ознаменовался разрушением и разграблением уникального Сухумского заповедника. В Африке национальные парки (Кения, Танзания) стали лагерями незаконных вооруженных формирований при прямом попустительстве западных держав. Подвергшийся «демократизации» Египет не имеет средств на борьбу с опустыниванием своих земель. Практика политического мальтузианства грозит как человеку, так и живой природе, поскольку лишает ее покровительства, к которому Св. Писанием призван человек.

Исходя из этого, русское православие, формулируя собственный подход к проблемам окружающей среды, может выступить на международном уровне с Доктриной преображения природы, ставящей во главу угла Человека — как выразителя воли Господней и как покровителя всего живого. Человек, как образ и подобие Божие, должен обладать источниками собственного выживания, чтобы осуществлять заботу о природе и целенаправленно, а не хаотически, восстанавливать ее цветущее разнообразие. Фундаментальное право человека на жизнь есть первая предпосылка развития природы в гармонии.

Человек, как образ и подобие Божие, должен обладать источниками собственного выживания, чтобы осуществлять заботу о природе и целенаправленно, а не хаотически, восстанавливать ее цветущее разнообразие. Фундаментальное право человека на жизнь есть первая предпосылка развития природы в гармонии.

До получения достоверных данных о тенденции к глобальному потеплению и/или об угрозе полного истощения минеральных ресурсов земли за 100 лет (точнее, за 60, т. к. подобный прогноз Римского клуба относится к 1972 году) как исполнение указаний и требований, основанных на неподтвержденных гипотезах, представляется нецелесообразным.

«Существующие учебники экологии, в которых нет Божиего мира, представляются мне каким-то чудовищным искажением природы», — говорил на Рождественских Чтениях 1997 года энтузиаст религиозного преподавания естественнонаучных дисциплин профессор Московской государственной геологоразведочной академии, доктор химических наук А. В. Панкратов. К сказанному можно добавить, что в государственных доктринальных документах в этой области сегодня, к сожалению, также нет Божиего мира — зато присутствуют требования IPCC и догматы т. н. Хартии Земли, где права человека приравнены к правам дикой фауны и флоры.

«Чудовищное искажение», о котором говорит А. В. Панкратов, представляется нам результатом не только игнорирования христианского представления об отношениях человека с природой, но и объективных научных данных о природных процессах. Между тем экологические проблемы могли бы стать важной платформой для постоянного диалога между наукой и религией в России, на основе которого выносились бы рекомендации о неотложных мерах защиты природных сред в различных регионах, о ликвидации последствий неряшливого пользования природными источниками и недрами, о восстановлении лесных массивов, о совершенствовании противопожарных мероприятий, о воспроизводстве рыбных ресурсов, а также об уместных и целесообразных формах развития энергетики с учетом экономической обоснованности и о приоритетах создания пригородных зеленых зон и озелененных общественных пространств в городах.

В. Панкратов, представляется нам результатом не только игнорирования христианского представления об отношениях человека с природой, но и объективных научных данных о природных процессах. Между тем экологические проблемы могли бы стать важной платформой для постоянного диалога между наукой и религией в России, на основе которого выносились бы рекомендации о неотложных мерах защиты природных сред в различных регионах, о ликвидации последствий неряшливого пользования природными источниками и недрами, о восстановлении лесных массивов, о совершенствовании противопожарных мероприятий, о воспроизводстве рыбных ресурсов, а также об уместных и целесообразных формах развития энергетики с учетом экономической обоснованности и о приоритетах создания пригородных зеленых зон и озелененных общественных пространств в городах.

Экологическое образование в школе, прививающее не только знания об исчезающих видах, но и о способах их сохранения в естественных и искусственных условиях, необходимо совместить с изучением географии — включая как основы геологии и климатологии, так и экономическую географию. Неподдельная любовь к дикой природе начинается со своих скворцов и журавлей, а не с заморских горилл.

Неподдельная любовь к дикой природе начинается со своих скворцов и журавлей, а не с заморских горилл.

Экологическая доктрина Русской Православной Церкви, выражающая традицию богословской мысли в сфере отношений природы и человека, призвана поставить во главу угла нравственные ценности, рассматривая совершенствование природной среды на основе совершенствования самого человека, и через них сформулировать этические требования ко всем профессиям, связанным с использованием природных ресурсов, отдав должный приоритет отраслям производства общественно необходимых продуктов, и с определением источников средств на экологические нужды — с позиций благополучия и достатка граждан. Этот документ, рассчитанный на мировое звучание, должен быть противопоставлен мизантропии.

Константин Черемных

Человек и природа в русской литературе

(1 вариант)

Одной из проблем, которые волновали и, очевидно, будут волновать человечество на протяжении всех веков его существования, является проблема взаимоотношений человека и природы. Тончайший лирик и прекрасный знаток природы Афанасий Афанасьевич Фет так сформулировал ее в середине XIX века: «Только человек, и только он один во всем мироздании, чувствует потребность спрашивать, что такое окружающая его природа? Откуда все это? Что такое он сам? Откуда? Куда? Зачем? И чем выше человек, чем могущественнее его нравственная

Тончайший лирик и прекрасный знаток природы Афанасий Афанасьевич Фет так сформулировал ее в середине XIX века: «Только человек, и только он один во всем мироздании, чувствует потребность спрашивать, что такое окружающая его природа? Откуда все это? Что такое он сам? Откуда? Куда? Зачем? И чем выше человек, чем могущественнее его нравственная

О том, что человек и природа связаны неразрывными нитями, писали и говорили в прошлом веке все наши классики, а философы конца XIX – начала XX века даже установили связь между национальным характером и образом жизни русского человека, природой, среди которой он живет.

Евгений Базаров, устами которого Тургенев выразил мысль определенной части общества о том, что «природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник», и доктор Астров, один из героев пьесы Чехова «Дядя Ваня», сажающий и выращивающий леса, думающий о том, как прекрасна наша земля, –

вот два полюса в постановке и решении проблемы «Человек и природа».

Погибающее Аральское море и Чернобыль, загрязненный Байкал и высыхающие реки, наступающие на плодородные земли пустыни и страшные болезни, появившиеся только в XX веке, – вот лишь немногие «плоды» человеческих рук. А таких, как Астров, слишком мало, чтобы остановить разрушающую деятельность людей.

Тревожно зазвучали голоса Троепольского и Васильева, Айтматова и Астафьева, Распутина и Абрамова и многих, многих других. И возникают в русской литературе зловещие образы «архаровцев», «браконьеришек», «туристов-транзисторщиков», которым «сделались подвластны необъятные просторы». «На просторах» они так резвятся, что за ними, как после Мамаева войска, – сожженные леса, загаженный берег, дохлая от взрывчатки и отравы рыба». Люди эти потеряли связь с землей, на которой они родились и выросли.

Голос сибирского писателя Валентина Распутина в повести «Пожар» звучит гневно и обличающе против людишек, которые не помнят родства своего, своих корней, истока жизни. Пожар как возмездие, обличение, как сжигающий огонь, уничтожающий на скорую руку построенное жилье: «Горят леспромхозовские склады в деревне Сосновка». Повесть, по замыслу писателя, созданная как продолжение «Прощания с Матерой», говорит о судьбе тех, кто …предал свою землю, природу, самую человеческую суть. Прекрасный остров уничтожен и затоплен, так как на его месте должно быть водохранилище, оставлено все: дома, огороды, неубранный урожай, даже могилы – место святое для русского человека. По указанию начальства все должно быть сожжено. Но природа противится человеку. Как кресты, торчат из воды обгорелые скелеты деревьев. Гибнет Матера, но гибнут и души людей, теряются духовные ценности, сохранявшиеся веками. И по-прежнему одиноки продолжатели темы чеховского доктора Астрова Иван Петрович Петров из повести «Пожар» и старуха Дарья из «Прощания с Матерой». Не услышаны ее слова: «Эта земля рази вам однем принадлежит? Это земля-то вся принадлежит кто до нас был и кто после нас придет».

Повесть, по замыслу писателя, созданная как продолжение «Прощания с Матерой», говорит о судьбе тех, кто …предал свою землю, природу, самую человеческую суть. Прекрасный остров уничтожен и затоплен, так как на его месте должно быть водохранилище, оставлено все: дома, огороды, неубранный урожай, даже могилы – место святое для русского человека. По указанию начальства все должно быть сожжено. Но природа противится человеку. Как кресты, торчат из воды обгорелые скелеты деревьев. Гибнет Матера, но гибнут и души людей, теряются духовные ценности, сохранявшиеся веками. И по-прежнему одиноки продолжатели темы чеховского доктора Астрова Иван Петрович Петров из повести «Пожар» и старуха Дарья из «Прощания с Матерой». Не услышаны ее слова: «Эта земля рази вам однем принадлежит? Это земля-то вся принадлежит кто до нас был и кто после нас придет».

Тональность темы человека и природы в литературе резко изменяется: из проблемы духовного обнищания она превращается в проблему физического уничтожения природы и человека. Именно так звучит голос киргизского писателя Чингиза Айтматова. Автор рассматривает эту тему глобально, в общечеловеческом масштабе, показывая трагичность разрыва связей человека с природой, соединяя современность с прошлым и будущим.

Именно так звучит голос киргизского писателя Чингиза Айтматова. Автор рассматривает эту тему глобально, в общечеловеческом масштабе, показывая трагичность разрыва связей человека с природой, соединяя современность с прошлым и будущим.

Уничтожающий и продающий заповедный лес Орозкул превращается в быкоподобное существо, отвергающий народную нравственность и отстранившийся от жизни родных ему мест Сабиджан, вообразивший себя большим городским начальником, проявляет черствость и неуважение к умершему отцу, возражая против его похорон на родовом кладбище Ана-Бейт, – это «герои» романа «Буранный полустанок».

В «Плахе» до предела заострен конфликт между природой и «темными силами», и в лагере положительных героев оказываются волки. Имя волчицы, теряющей по вине людей один выводок за другим, – Акбара, что значит «великая», а глаза ее охарактеризованы теми же словами, что и глаза Иисуса, легенду о котором Айтматов сделал составной частью романа. Огромная волчица не угроза человеку. Она беззащитна перед мчащимися грузовиками, вертолетами, винтовками.

Она беззащитна перед мчащимися грузовиками, вертолетами, винтовками.

Природа беспощадна, она нуждается в нашей защите. Но как порой обидно за человека, который отворачивается, забывает о ней, обо всем добром и светлом, что только есть в ее недрах, и ищет свое счастье в ложном и пустом. Как часто мы не прислушиваемся, не хотим слышать сигналы, которые она без устали посылает нам.

Свои размышления я хочу завершить словами из рассказа Виктора Астафьева «Падение листа»: «Пока падал лист; пока он достиг земли, лег на нее, сколько же родилось и умерло на земле людей? Сколько произошло радостей, любви, горя, бед? Сколько пролилось слез и крови? Сколько свершилось подвигов и предательств? Как постигнуть все это?»

(2 вариант)

Тему человека и природы рассматривали многие писатели, и среди них мне хотелось бы назвать Валентина Распутина и его роман «Прощание с Матерой». Природа в этом произведении предстает перед читателем в разных значениях. Это и пейзаж, и художественный символ гибели, смерти, и выявление сущности человека, человеческой природы; природа как хозяин жизнеустройства, мироустройства. Эти аспекты понимания природы я и попытаюсь раскрыть.

Эти аспекты понимания природы я и попытаюсь раскрыть.

Пейзаж в повести выявляет настроение каждого и всех героев. Когда слухи о переселении жителей были еще неясными, неточными, то природа предстает перед нами успокаивающая, нежная, добрая: «Жары на острове, посреди воды, не бывает; по вечерам, когда затихал ветерок и от нагретой земли исходило теплое испарение, такая наступала кругом благодать, такой покой и мир… так все казалось прочным, вечным, что ни во что не верилось – ни в переезд, ни в затопление, ни в расставание… В конце романа природа показывается тревожной, затихает в ожидании чего-то плохого, сумрачного; такое же настроение было и у оставшихся жителей Матеры: «Стояла глухая, сплошная тишь: не плескала вода, не доносило привычного шума с переката на недалеком верхнем изломе Ангары, не булькала одиноким случайным чмоком со дна рыба, не возникало, не пробивалось нигде длинного и мерного, в другую пору доступного чуткому уху, поигрывающего посвиста течения, молчала земля – все кругом казалось заполнено мягкой, непроницаемой плотью…» В романе картины природы выступают в роли символов, которые меняют свое значение в зависимости от развития сюжета и авторской идеи. К таким символам можно отнести образ Ангары. В начале романа – это «могучая сверкающая течь», которая катится «с чистым, веселым перезвоном», в конце же Ангара вовсе исчезает, она «сгинула в кромешной тьме тумана». Эволюция этого символа неотделима от эволюции жителей Матеры: ведь и они живут как в тумане: Павел на катере не может найти свою родную деревню, старухи, жившие столько лет вместе, не узнают друг друга, лишь видно, как «в тусклом размытом мерцании проносятся мимо, точно при сильном вышнем движении, большие и лохматые, похожие на тучи очертания…» Затем очень символичен туман, опустившийся на Матеру. Такого густого тумана не было уже давно, и он как бы является символическим концом Матеры, последний раз оставляя ее в одиночестве с ее старейшими жителями. Вообще я хочу отметить, что природа, по Распутину, так или иначе изменяется в соответствии с изменениями в людской жизни, и можно сделать справедливый вывод, что природа и человек имеют в романе огромное влияние друг на друга и существуют нераздельно.

К таким символам можно отнести образ Ангары. В начале романа – это «могучая сверкающая течь», которая катится «с чистым, веселым перезвоном», в конце же Ангара вовсе исчезает, она «сгинула в кромешной тьме тумана». Эволюция этого символа неотделима от эволюции жителей Матеры: ведь и они живут как в тумане: Павел на катере не может найти свою родную деревню, старухи, жившие столько лет вместе, не узнают друг друга, лишь видно, как «в тусклом размытом мерцании проносятся мимо, точно при сильном вышнем движении, большие и лохматые, похожие на тучи очертания…» Затем очень символичен туман, опустившийся на Матеру. Такого густого тумана не было уже давно, и он как бы является символическим концом Матеры, последний раз оставляя ее в одиночестве с ее старейшими жителями. Вообще я хочу отметить, что природа, по Распутину, так или иначе изменяется в соответствии с изменениями в людской жизни, и можно сделать справедливый вывод, что природа и человек имеют в романе огромное влияние друг на друга и существуют нераздельно.

Теперь я перейду к изображению природы как образа Хозяина. Сначала он описывается как «маленький, чуть больше кошки, ни на какого другого зверя не похожий зверек», которого «никто никогда не видел», но «он здесь знал всех и все, что происходило из конца в конец и из края в край на этой отдельной, водой окруженной и из воды поднявшейся земле». Однако он не является бессловесным существом: его мысли, его анализ происходящего сразу же выдают его предназначение. С одной стороны, это, безусловно, сам автор, который наблюдает за событиями как бы со стороны, заглядывает вперед повествования («Знал Хозяин, что Петруха скоро распорядится своей избой сам») и выносит его на суд читателя через призму собственного восприятия. А с другой стороны, этот образ настолько гармоничен, что невольно напрашивается его олицетворение с самой природой, и через него она выражает свое отношение ко всему происходящему. Особенно четко это видно в самом конце произведения, когда «..в раскрытую дверь, как из разверстой пустоты, понесло туман и послышался недалекий тоскливый вой – то был прощальный голос Хозяина»; природа в образе Хозяина прощается с Матерой, которая была ей так дорога и близка.

Наконец, я подхожу к третьему, самому, на мой взгляд, сложному аспекту представления природы в изображении Валентина Распутина – природы, выявляющей природу человека. Эта тема является одной из основных во всех произведениях писателя. В «Прощании с Матерой» он создал яркие, колоритные образы, показав в них все стороны человеческого характера. Это и бесстыдство Петрухи, который, после того как поджег свою избу, говорил, как «в последний момент проснулся от дыма в легких и от жара в волосах – волоса аж потрескивали»; это и самобытность «чужака» Богодула, и духовная сила старухи Дарьи, которая сама прибирает свою избу, прощается с ней, со своей прошлой жизнью; она исполняет извечный обряд: «…Ее по-прежнему не оставляло светлое, истайна берущееся настроение, когда чудилось, что кто-то за ней постоянно следит, кто-то ею руководит»; это и недетская серьезность молчаливого Коли, еще совсем маленького мальчика, который, однако, уже успел узнать жизнь. Автор нередко «выворачивает» своих героев наизнанку, показывая самые тайные уголки их души. И я думаю, что Валентина Распутина можно смело назвать знатоком природы человека и писателем драматического времени, совестью своего народа.

И я думаю, что Валентина Распутина можно смело назвать знатоком природы человека и писателем драматического времени, совестью своего народа.

(3 вариант)

Тема взаимоотношений между человеком и природой во все времена была очень актуальна. Она находит свое отражение в произведениях многих писателей: Ч. Айтматова, В. Астафьева, В. Распутина, М. Пришвина, К. Паустовского. В своем сочинении я попытаюсь раскрыть эту тему, опираясь на роман Ч. Айтматова «Плаха», в котором, на мой взгляд, эта проблема поставлена наиболее остро.

Ч. Айтматов уже давно стал одним из ведущих писателей нашего времени. В своем романе он ставит перед нами философскую проблему взаимоотношений Бога, человека и природы. Как это все связано?

Автор объединяет эти понятия в один узел. И именно нам он предоставляет возможность развязать его.

Этот роман – призыв одуматься, оглянуться назад, осознать свою ответственность за все, что происходит сейчас в мире. Экологические проблемы, поднятые в романе, Ч. Айтматов пытается решить прежде всего как проблемы состояния человеческой души. Ведь, разрушая мир, мы обрекаем самих себя на погибель.

Айтматов пытается решить прежде всего как проблемы состояния человеческой души. Ведь, разрушая мир, мы обрекаем самих себя на погибель.

Одна из важнейших проблем романа – взаимоотношения между человеком и окружающей средой. На примере конфликта между волчьей стаей и человеком (в лице Базарбая и шайки Обер-Кандалова) Ч. Айтматов показывает, как может нарушиться равновесие между этими двумя великими силами. Этот раскол провоцирует страшный человек. Базарбай – пьяница, подлец, привыкший оставаться безнаказанным, ненавидящий весь мир, завидующий всем. Он воплощение духовного распада и зла. Базарбай, как хищник, уничтожает все, бессмысленно и грубо врываясь в саванну. Его поступок ужасен, он похищает волчат, лишая потомства волчицу Акбару и Ташчайнара. И это неотвратимо приводит к схватке волчицы и человека, которая завершается трагично. В романе людям противопоставлены волки. Они не просто очеловечены. Ч. Айтматов наделяет их благородством, тем качеством, которого нередко лишены люди. Они самоотверженно преданы друг другу. Но их постигает беда: человек нарушает закон природы, который никогда и нигде не должен быть нарушен. Если бы люди не напали на Акбару, она, встретив беззащитного человека, не стала бы его трогать. Но, загнанная в тупик, отчаявшаяся и озлобленная, волчица обречена на борьбу с человеком. И выход у нее один – убить человека и самой погибнуть. Очень важно, что в этой жестокой борьбе погибает не только Базарбай, но и невинный ребенок. Акбара похищает мальчика и этим мстит за свое потомство. По роковому стечению обстоятельств этот мальчик – сын Бостона.

Они самоотверженно преданы друг другу. Но их постигает беда: человек нарушает закон природы, который никогда и нигде не должен быть нарушен. Если бы люди не напали на Акбару, она, встретив беззащитного человека, не стала бы его трогать. Но, загнанная в тупик, отчаявшаяся и озлобленная, волчица обречена на борьбу с человеком. И выход у нее один – убить человека и самой погибнуть. Очень важно, что в этой жестокой борьбе погибает не только Базарбай, но и невинный ребенок. Акбара похищает мальчика и этим мстит за свое потомство. По роковому стечению обстоятельств этот мальчик – сын Бостона.

Образ Бостона в романе олицетворяет собой естественную человечность. Он жертва глупой и жестокой выходки Базарбая, его антипод. Бостон, как и Акбара, не найдя иного выхода, стреляет в волчицу, убивая тем же выстрелом своего сына. Эта трагедия разыгралась еще в саванне, когда одним махом был нарушен закон естественного течения жизни. Автор показывает нам, как безнравственность Базарбая сломала жизни и судьбы других людей.

В романе «Плаха» Ч. Айтматов обращается к вечной теме Иисуса Христа. Автор рисует образ Авдия, сына священника. Целью своей жизни он считает спасение человеческих душ. Все его действия говорят о высоте его помыслов и о твердом желании пролить свет в погрязшие во тьме души. Он стремится пробудить в своих врагах раскаяние и совесть – таков его способ борьбы со злом. Его поступки достойны глубокого уважения. В нем есть какая-то беспомощность и беззащитность. Ч. Айтматов наделяет его способностью к самопожертвованию.

С образом Авдия связана идея гуманизма, веры в доброе начало в человеке. Роман Айтматова – воззвание к совести каждого. Тревога – вот главный смысл произведения. Тревога за утрату веры и высокие идеалы, за человека и окружающую среду.

Роман заставляет нас задуматься о жизни, вспомнить, как она коротка.

ВЗГЛЯД / Ученые не признаются в создании коронавируса :: Общество

Представители академической науки утверждают, что одолевший планету коронавирус появился естественным путем и что его искусственное происхождение исключено. Однако история уже знает случай, когда ученым удалось синтезировать болезнетворный коронавирус и произошло это не где-нибудь, а в Ухане. Возможно ли то, что он случайно вырвался на свободу? Каковы доводы против этого?

Однако история уже знает случай, когда ученым удалось синтезировать болезнетворный коронавирус и произошло это не где-нибудь, а в Ухане. Возможно ли то, что он случайно вырвался на свободу? Каковы доводы против этого?

В опросе газеты ВЗГЛЯД «Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?» приняли участие почти 40 тысяч человек. Около 85% из них ответили: «Да, верю».

Верящих легко понять: официальная версия происхождения COVID-2019 пестрит нестыковками, а конспирология в области международных заговоров и смертельно опасных исследований особенно привлекательна.

Меж тем, если смотреть на эту ситуацию с научной точки зрения, искусственное происхождение самого знаменитого на сегодняшний день коронавируса маловероятно. Объяснение этому лежит в самой природе вирусов – организмов, систематика которых до сих пор четко не определена.

Их отличительной особенностью является то, что они способны воспроизводить себе подобных только внутри живой клетки, пользуясь ее ресурсами. То есть они по определению паразиты.

То есть они по определению паразиты.

Проникнуть в защищенную мембраной клетку и покинуть ее в компании новых вирусов – задача крайне трудная. Говоря бытовым языком, для этого вирус должен иметь при себе два «ключа» – на вход и на выход. Роль ключей или сигналов типа «свой-чужой» выполняют белки. У коронавирусов они расположены на кончиках покрывающих их «шипов».

Эти «ключи» уникальны, как уникальна произвольная пара «пароль и отзыв». Система распознавания наших клеток закалена миллионами лет эволюции и чрезвычайно надежна – в противном случае вирусы умертвили бы на планете все живое. Зато у них есть собственный «бонус»: будучи предельно примитивными организмами, они очень легко мутируют и обзаводятся новыми «ключами».

Кстати, на блокировании «ключей» строится работа ингибиторов – противовирусных препаратов, благодаря которым, например, ВИЧ в современном мире уже не смертелен: вирус не исчезает из организма полностью, но теряет способность размножаться и передаваться другим людям.

Считается, что на планете миллионы видов вирусов. И каждый из них на уровне отдельно взятого организма сконцентрирован на том, чтобы стать болезнетворным – проникать в клетки и размножаться за их счет. «Подбор ключей» в ходе мутации можно сравнить с вычислительным процессом многих миллиардов компьютеров, эффективность которого в плане выработки биологического оружия измеряется количеством опасных для человека вирусов. А их немного – благо, помимо нужных «ключей», нужно обладать еще и дополнительными характеристиками: устойчивостью, «заразностью», смертоносностью и так далее.

Когда мы говорим об искусственном происхождении COVID-2019, мы очень сильно льстим своему уровню научно-технического прогресса. Он и близко не подразумевает тех «вычислительных мощностей», которые есть в совокупности у вирусов в их «естественной» среде обитания.

В НИИ Скриппса, крупнейшем частном центре биомедицинских исследований в США, проанализировав геном терзающего планету коронавируса, так и пишут: COVID-2019 слишком сложен и, если хотите, совершенен для того, чтобы его можно было создать на текущем уровне развития науки и техники.

Приземленно выражаясь, мы можем вывести новую породу собак, но крылатого медведя – не можем. А все известные человечеству опасные патогенные вирусы – это своего рода крылатые медведи.

Однако то, что теория искусственного происхождения эффективного болезнетворного вируса маловероятна, не означает того, что подобное полностью исключено. Если искать клад не в произвольной точке мира, а с приблизительной картой на руках, может улыбнуться удача.

В 2015 году она улыбнулась ученым из университета Северной Каролины, изучавшим как раз коронавирусы.

Эта группа вирусов (всего известно около 40 видов) в плане возникновения новой и опасной для человека заразы выглядела особенно перспективно. В основном ее представители вызывают заболевания у животных, в том числе и смертельные, но мембрана человеческих клеток их надежно блокирует. Однако хорошо известны два исключения – атипичная пневмония (SARS) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

В первом случае речь идет о мутировавшем коронавирусе, поражавшем циветт, во втором – верблюдов. Выявленный уровень смертности от них гораздо выше, чем от COVID-2019 (10% для SARS, 25% для MERS), правда, они менее «заразные». Но для нашего примера важно то, что эти коронавирусы обладают необходимым набором ключей-белков, чтобы эффективно проникать в клетки человека и распространяться дальше.

Соединив «ключи» коронавируса SARS с коронавирусом, вызывающим легочное заболевание у азиатских подковоносов, ученые получили новый штамм, теоретически способный вызвать эпидемию. Теоретически, потому как никто не испытывал на практике, насколько новый коронавирус заразен и уязвим для иммунной системы человека.

В любом случае это исследование вызвало переполох в научных кругах – даже сами авторы перепугались своего успеха. Но американские власти перепугались еще раньше, введя в 2014 году запрет на исследования, подразумевающие создание новых болезнетворных организмов. Поэтому то, что начиналось в Северной Каролине, закончилось в Китае, конкретно – в Уханьском институте вирусологии. Именно его конспирологи называют возможным местом утечки нового коронавируса, вину за появление которого китайцы изначально возлагали на уханьский рынок, где жарят летучих мышей.

Именно его конспирологи называют возможным местом утечки нового коронавируса, вину за появление которого китайцы изначально возлагали на уханьский рынок, где жарят летучих мышей.

Это, конечно, особенно подозрительно: мало ли в Китае и в мире рынков, где жарят летучих мышей, но сдетонировало именно в том районе, где располагается наиболее современный, строго засекреченный и не имеющий в КНР аналогов институт вирусологии, в котором должен храниться штамм искусственно созданного коронавируса.

Как следствие, между США и КНР сейчас разворачивается коронавирусная информационная война.

Для Америки борьба с пандемией грозит стать рекордно затратной, а лично для Дональда Трампа ставит под большой вопрос его переизбрание президентом на второй срок. Учитывая антикитайский настрой действующей администрации, неудивительно, что на Пекин посыпались обвинения в диверсии – американские журналисты и политики любят конспирологию ничуть не меньше, чем наши.

Пекин не только защищается, но и атакует в ответ: в китайских СМИ немало материалов о том, что коронавирус может иметь американское происхождение. Понятно, что их авторы ссылаются на китайских же ученых, в свободе высказывания которых есть основания сомневаться. Понятно и то, сколь велико в данном случае желание спихнуть с себя ответственность за накрывшую планету пандемию, сопровождающуюся тысячами смертей и миллиардными убытками.

Однако, если иметь в виду тот самый коронавирус летучих мышей, экспериментировать с которым начали в Северной Каролине, Китай можно считать оправданным. Как следует из процитированного выше исследования НИИ Скриппса, новый коронавирус – это именно что уникальный организм, а не тот случай, когда за основу были взяты SARS, коронавирус подковоносов или любой другой известный науке вирус.

В калифорнийском НИИ Скриппса могут чистосердечно заблуждаться, но врать им бессмысленно. Геном COVID-2019 расшифрован, его образцы теперь (к сожалению) есть повсеместно, так что коллеги-вирусологи из других стран калифорнийцев обязательно поправят – это вопрос недолгого времени.

Таким образом, к утверждениям о том, что коронавирус может иметь искусственное происхождение, нужно относиться с большой осторожностью: создать такую заразу «с нуля» для современной науки невозможно, а методом Франкенштейна –возможно, но не так, чтобы это не оставило следов и объект нельзя было идентифицировать как искусственный.

При этом с ходу и на все 100% можно исключать возможность создания вирусного оружия, которое поражало бы только представителей определенной национальности или расы. Пока от COVID-2019 заболевали исключительно в Китае, приписывание ему «расистских» свойств можно было встретить сплошь и рядом. В реальности клетки у китайцев и людей любых других национальностей схожи, а потому одинаково уязвимы для одного и того же белкового «ключа».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Человек и природа в русской прозе XX века (на примере одного произведения) ❤️

«Я думаю, что такого природ о люба, такого проницательного знатока природы и чистейшего поэта ее, как Вы, в нашей литературе не было», — писал М. Горький М. М. Пришвину.

Горький М. М. Пришвину.

Как видит и как изображает природу Пришвин? Во-первых, он всегда достоверен. В то же время его видение природы поэтично, недаром он иногда говорил про себя в шутку, что он поэт, распятый на кресте прозы, а свои короткие зарисовки природы в шутку же называл поэмами. Фотографическая точность в прозе Пришвина чудесным образом сочетается с высокой поэзией — это главная отличительная черта Пришвина как художника. Пришвин живет как бы в некоем микромире, где не бросающиеся в глаза детали и подробности выходят на первое место. Это внимательное разглядывание природы. «Разве я не понимаю незабудку: ведь я и весь мир чувствую иногда при встрече с незабудкой, а скажи — сколько в ней лепестков, не скажу». Природа попадает на страницы пришвинской прозы, если рождает в художнике движение души и мысль.

«Вода сегодня такая тихая, что кулик над водой и его отражение в воде были совершенно одинаковые: казалось, летели нам навстречу два кулика» . «В лесах я люблю речки с черной водой и желтыми цветами на берегах; в полях реки текут голубые, а цветы возле них разные».

Тонкое наблюдение, поэзия, чистый простой язык. Иногда Пришвина упрекали в равнодушии к человеку в том смысле, что у него в книгах мало людей, действующих лиц. Это заблуждение.

Основная тема творчества Пришвина, основной объект его художественного исследования — человек. Человек и Природа. Восприятие природы человеком, влияние природы на человека, взаимодействие человеческой души и природы, тончайшие и глубокие движения человеческой души в ответ на те или иные проявления природы.

Душа человека в ее сокровеннейших переживаниях — вот источник всего творчества Пришвина.

«Золотой луг», «Лесная капель», «Календарь природы». Повествуя о природе, он прежде всего сосредоточивает внимание на ответственности человека в ней.

В. П. Дстафьев продолжает гуманистические традиции русской классики. Цикл рассказов «Конь с розовой гривой». Рассказ «Зачем я убил коростеля?» автобиографичен. Это признание взрослого человека в давнем детском проступке: глупой и жестокой мальчишеской забаве — охоте на живое с палкой, рогаткой, хлыстом. Должно быть, игра эта передается мальчишкам с кровью далеких предков, бесчисленные поколения которых добывали пищу, охотясь на зверя и птицу. Инстинкт, когда-то спасительный для человеческого рода, утратил ныне свой смысл, сделался врагом природы и самого человека. Подчинившись ему, герой рассказа однажды в детстве догнал и захлестал насмерть подраненную, плохо бегающую птицу, которую даже не принято употреблять в пищу. Но его сердца хватило, чтобы понять всю бессмысленную жестокость своего поступка, пусть и с опозданием, ужаснуться себе, азартно бьющему сыромятной плетью по беззащитному крохотному живому тельцу. Этот запоздалый ужас и преследует его всю дальнейшую жизнь мучительным вопросом, вынесенным в заглавие рассказа. В устах человека, прошедшего всю великую войну, много раз бывшего на краю гибели и стрелявшего по врагам, этот вопрос звучит особенно взыскующе. Потому что нравственность именно в ответе на вопрос: зачем насильственная смерть?

Должно быть, игра эта передается мальчишкам с кровью далеких предков, бесчисленные поколения которых добывали пищу, охотясь на зверя и птицу. Инстинкт, когда-то спасительный для человеческого рода, утратил ныне свой смысл, сделался врагом природы и самого человека. Подчинившись ему, герой рассказа однажды в детстве догнал и захлестал насмерть подраненную, плохо бегающую птицу, которую даже не принято употреблять в пищу. Но его сердца хватило, чтобы понять всю бессмысленную жестокость своего поступка, пусть и с опозданием, ужаснуться себе, азартно бьющему сыромятной плетью по беззащитному крохотному живому тельцу. Этот запоздалый ужас и преследует его всю дальнейшую жизнь мучительным вопросом, вынесенным в заглавие рассказа. В устах человека, прошедшего всю великую войну, много раз бывшего на краю гибели и стрелявшего по врагам, этот вопрос звучит особенно взыскующе. Потому что нравственность именно в ответе на вопрос: зачем насильственная смерть?

Настоящий охотник никогда не поднимет руку на глухариную самку, если та кормит и согревает своих еще не оперившихся птенцов и живот у нее выщипан догола, потому что, высиживая яйца, она должна дать им больше тепла, а перья этому мешают («Капалуха»). Не против добычи куньего меха, а против глупого равнодушия к природе обращен и рассказ «Белогрудка» — как ребятишки сгубили выводок белогрудой куницы, и она, обезумев от горя, мстит всему окружающему свету, изничтожая домашнюю птицу в двух соседних деревнях, пока не погибает сама от ружейного за — ряда.

Не против добычи куньего меха, а против глупого равнодушия к природе обращен и рассказ «Белогрудка» — как ребятишки сгубили выводок белогрудой куницы, и она, обезумев от горя, мстит всему окружающему свету, изничтожая домашнюю птицу в двух соседних деревнях, пока не погибает сама от ружейного за — ряда.

«Стрижонок Скрип» — по форме, по жанру — натуралистическая сказка. Но, читая, как папу стрижонка убили из рогатки озорные мальчишки, мы невольно вспомним то место из рассказа «Конь с розовой гривой», где говорится, как Санька с Витькой подбили камнем стрижа и он, захлебываясь кровью, умер у них на руках.

Сказку о дружной стрижиной стае, которая не дает погибнуть осиротевшему птенцу, питает правда, означающая в сказке, как и в жизни, далеко не всегда радость, но обязательно победу светлых, добрых начал.

Человек и природа в «Записках охотника» Тургенева

Название «Записки охотника» возникло, очевидно, случайно и не случайно. Академик М. Алексеев пишет в статье «Заглавие «Записки охотника» , что описание охоты занимает очень малое место в рассказе «Хорь и Калиныч», к которому впервые и был дан при публикации подзаголовок «Из записок охотника»; «сразу чувствуется, что написан он по другому поводу и что упоминание охотничьих скитаний или приключений носит здесь орнаментальный характер. Вся книга в целом, когда завершилось ее сложение из отдельных очерков, также представлялась читателям в большей мере книгой «нравоописательных», чем «охотничьих» очерков, на что в действительности имелись вполне основательные причины».

Вся книга в целом, когда завершилось ее сложение из отдельных очерков, также представлялась читателям в большей мере книгой «нравоописательных», чем «охотничьих» очерков, на что в действительности имелись вполне основательные причины».

В самом деле, европейские писатели приняли с удивлением это заглавие, ибо ни образ «охотника», ни сами новеллы не отвечали уже сложившемуся во Франции и особенно в Англии литературному направлению «охотничьих» очерков, «воспоминаний», «происшествий», которые главным образом были полны как серьезными, так и комическими, и сатирическими наставлениями охотникам, перемежавшимися анекдотическими картинками сельской жизни.

М. Алексеев считает, что, по-видимому, популярность в России английского «охотничьего очерка» навела Панаева на мысль о подзаголовке очерка «Хорь и Калиныч» и закрепила затем этот заголовок за всем циклом. Отчасти, наверное, так оно и было, хотя, несомненно, имела место и необходимость провести тургеневский очерк через цензуру . Панаев был достаточно опытным литератором, чтобы не увидеть разницы между очерком Тургенева и популярными английскими охотничьими очерками.

Панаев был достаточно опытным литератором, чтобы не увидеть разницы между очерком Тургенева и популярными английскими охотничьими очерками.

Необходимо при этом вспомнить и еще одну деталь. Тот же Панаев публикует в «Современнике» сатирическую заметку «Литературный маскарад накануне нового года», в которой называет автора «Записок охотника» большим чудаком, ибо он хоть и скитается в охотничьем одеянии с ружьем и собакой, однако не столько охотится, сколько как бы вписывает себя в природу, при этом «ничто в природе не ускользает от его верного, поэтического и пытливого взгляда, и птицы спокойно, ласково и безбоязненно летают вокруг этого странного охотника…» . Так что кто-кто, а именно Панаев отлично понимал, что охотничий костюм рассказчика маскарадный и речь в его рассказах, перенасыщенных природой, идет совсем не об охоте, обычном дворянском развлечении. «Портрет его (Тургенева. – Л. С.) не зря дан на фоне тонко выписанного пейзажа», – замечает Алексеев об этом месте статьи Панаева.

Действительно, эту книгу Тургенева вполне можно было бы назвать книгой о природе и о человеке в природе. Даже если герои никак не соотносятся с природой, все равно повествование о них не обходится без хотя бы мимоходом упомянутых пейзажей. Не случайно поэтому сборник заканчивается поэтическим гимном природе «Лес и степь». Несомненно, главным эстетическим связующим звеном всех новелл является рассказчик, «странный охотник» – человек вне общественной цивилизации, человек природы, неразрывно связанный с нею. Его душа, его духовный мир заполнены природой. И через эту природно-эстетическую призму и преломляются все истории, о которых он повествует, поэтому последняя новелла как заключительный аккорд сюиты – о самой природе. Тургенев «приходил к признанию включенности человеческой личности в общий поток мировой жизни, к признанию единства человека и природы» .

Такое единение «странного охотника» с природой, такое эстетическое единство «Записок охотника» через многочисленные пейзажи напоминает учение Жан-Жака Руссо о «естественном человеке».

Еще в юности Тургенев был потрясен «Исповедью» Руссо. Известен небольшой (в два десятка строк) ранний автобиографический набросок Тургенева. Юноше только что исполнилось семнадцать лет, и он решает «написать все», что знает «о себе». Решить Тургенев решил, но написать не написал. Впоследствии, став уже известным писателем, Тургенев не любил подробно и достоверно свидетельствовать о себе, хотя написал и «Литературные и житейские воспоминания», и два варианта короткой автобиографии. В изложении фактов своей жизни и истории создания своих произведений он не всегда точен и последователен, а уж путаницам в датах – несть числа . При этом Тургенев, как и его мать, отличался редкостным педантизмом, в том числе и в отношении дат. Не вдаваясь в анализ этого феномена, замечу лишь, что, возможно, Тургенев в автобиографических воспоминаниях (в том числе и в письмах) осознавал себя писателем и вольно или невольно создавал образ автора для читателя, как в художественном произведении.

Тем более интересно свидетельство о себе не обремененного еще художественным опытом семнадцатилетнего юноши. И все-таки мы присутствуем здесь при почти первом (если не считать полуюношеских, не имеющих художественного значения стихотворений), еще робком пробуждении художественной мысли будущего писателя. Внимание к становлению личности в условиях абсолютизма в России красной нитью проходит впоследствии через все творчество Тургенева. Тургенев пишет: «Я хочу написать все, что я знаю о себе, – всю мою жизнь. Для чего я это делаю – две причины. Во-первых, читал недавно «Les confessions» J. -J. Rousseau. Во мне возродилась мысль написать свою Исповедь» . Очевидно, что речь идет не просто об описании своей жизни, а о художественном описании, как это сделал Руссо, хотя, может быть, Тургенев этого в тот момент и не осознавал. Но стремление подражать Руссо налицо. Однако при этом следует учитывать, что не о влиянии идей Руссо на Тургенева должна идти речь, а о взаимозависимости общественных идеалов в сходных общественных условиях.

И все-таки мы присутствуем здесь при почти первом (если не считать полуюношеских, не имеющих художественного значения стихотворений), еще робком пробуждении художественной мысли будущего писателя. Внимание к становлению личности в условиях абсолютизма в России красной нитью проходит впоследствии через все творчество Тургенева. Тургенев пишет: «Я хочу написать все, что я знаю о себе, – всю мою жизнь. Для чего я это делаю – две причины. Во-первых, читал недавно «Les confessions» J. -J. Rousseau. Во мне возродилась мысль написать свою Исповедь» . Очевидно, что речь идет не просто об описании своей жизни, а о художественном описании, как это сделал Руссо, хотя, может быть, Тургенев этого в тот момент и не осознавал. Но стремление подражать Руссо налицо. Однако при этом следует учитывать, что не о влиянии идей Руссо на Тургенева должна идти речь, а о взаимозависимости общественных идеалов в сходных общественных условиях.

Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.

ПРИРОДА НЕ ПРЕДПОЛАГАЛА, ЧТО ЧЕЛОВЕК БУДЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОДЕЖДОЙ

Отвлеченное вступление Эта статья подвернулась под руку как-то на отдыхе, когда ночевали у одной бабушки. Старый сервант, а в нём старые книги. Плюс стопка журналов «Наука и Жизнь». Листая перед сном, нашел эту статью: содержание показалось забавным и поучительным, всё изложенное лихо ложится на современные технологии «гортексов», «корелофтов» и всяких кулмаксовых и полипропиленовых волокон с мериносной шерстью.ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ПРОБЛЕМЫ «Человек в условиях холода»: ОДЕЖДА

Странички те перефотографировал, чтобы потом другим рассказывать.

Позже выяснилось, что автор — Александр Ефимович Берман, мастера спорта СССР и заслуженный путешественник России – корифей и классик. Сколько у него научных работ, книг и статей. Предмет знал, в северных походах, на морозе и в горах не одну жизнь прожил, если по меркам обычного человека мерить.

Кстати, упоминания про статью «Один из аспектов проблемы «Человек в условиях холода»: Одежда» легко отыскиваются в списках литературы к десятку диссертаций и сотням рефератов. Впрочем, чаще всего авторы почему-то раз за разом пишут, что материал вышел в 1966 году (видимо, навык копипаста сработал). Хотя, на самом деле то была «Наука и Жизнь» №2 за 1969 год.

Почти полвека. Ретроспективный, так сказать, взгляд.

Но, есть о чём подумать.

С одной стороны, технологии с материалами были не те. Разбирается теплообмен на моделях типа «ватник», «шуба», «шинель». Но, все это прекрасно экстраполируется на паропроницаемость современных поровых и беспоровых мембран. И когда из 1969-го года описывается некое приближение к идеальной туристской одёжке, вспоминаешь уже реально существующие модели то из Arc’teryx’а с Сиверой, а то из The North Face.

И киваешь головой, находя научное объяснение тому эмпирическому факту, что манжеты-полуперчатки, пришитые по прихоти проектировщика-теоретика к рукаву прималофтовой курточки, превращают эту курточку-утеплитель в стремительно отмокающую дрянь (потому что на ходу весь конденсат остаётся с тобой).И когда точно такая же «прималофтина», но «без перламутровых пуговиц», то есть, без тесных манжет, – роскошная вещь. Или почему те же манжеты-полуперчи являются шикарнейшим дополнением к тёплому и функциональному термобелью.

А с другой стороны, статья инженера и мастера спорта А. Бермана – это еще и эстетически ретроспективное чтение. Про те времена, когда можно было без улыбки рассуждать про «безотказную автоматику шубы» и «телесную сердцевину». И когда реакции на события, происходящие с индивидом «при охлаждении обнаженной груди», принципиально отличались от современных.С уважением,

Алексей Соболев

Инженер А. Берман, мастер спорта

Всемогущая мода, стремящаяся в первую очередь удовлетворить эстетические запросы человека, по существу, отучила нас от строгого подхода к оценке теплозащитных свойств одежды.

И хотя родителям, отправляющим малышей в мороз на прогулку, подчас следовало бы задуматься над этим вопросом, в принципе для горожанина средних широт он не столь уж серьезен: сравнительно мягкие зимы и возможность проводить большую часть времени в отапливаемом помещении позволяют нам при выборе одежды полагаться на опыт и традиции поколений.

И хотя родителям, отправляющим малышей в мороз на прогулку, подчас следовало бы задуматься над этим вопросом, в принципе для горожанина средних широт он не столь уж серьезен: сравнительно мягкие зимы и возможность проводить большую часть времени в отапливаемом помещении позволяют нам при выборе одежды полагаться на опыт и традиции поколений. Но, когда речь заходит, например, о дальнем лыжном походе или о том, что человеку предстоит длительное время находиться и работать на открытом воздухе в сильные морозы, вопрос о выборе одежды приобретает особое значение.

Природа так «сконструировала» человека, что его внутренние органы могут жить и нормально работать лишь при достаточно высокой и притом постоянной температуре. И, чтобы обеспечить нужный температурный режим, условно говоря, «сердцевины» тела, она наделила человеческий организм способностью интенсивно вырабатывать тепло, снабдила термозащитной «оболочкой» и системой терморегулирования.

Роль «центрального отопления» в организме выполняет кровеносная система: она доставляет тепло из глубины тела к его поверхности. Причем, как только температура окружающей среды понижается, кровеносные сосуды в поверхностном слое тела сужаются, начинают пропускать меньше крови, приток тепла изнутри уменьшается и температура кожи становится ниже. Этим организм экономит тепло: чем меньше разность температур поверхности кожи и окружающей среды, тем меньше и теплоотдача.

Причем, как только температура окружающей среды понижается, кровеносные сосуды в поверхностном слое тела сужаются, начинают пропускать меньше крови, приток тепла изнутри уменьшается и температура кожи становится ниже. Этим организм экономит тепло: чем меньше разность температур поверхности кожи и окружающей среды, тем меньше и теплоотдача.

Когда же в организме образуется избыток тепла, кровеносные сосуды, наоборот, расширяются, приток теплой крови увеличивает разность температур и теплоотдача возрастает.

Подобным образом организм осуществляет терморегулирование в пределах, что называется‚ нормальных температур. Но, если возникают критические ситуации, он может на короткое время в корне изменять эту привычную схему действий.

Так, например, когда охлаждение отдельных участков кожи достигнет такой степени, что возникнет угроза обмораживания, кровеносные сосуды в этой зоне внезапно расширяются и к замерзающим тканям устремляется поток теплой крови – во имя их спасения «сердцевина» жертвует частью собственного тепла.

Казалось бы, столь гибкая система терморегулирования должна была бы обеспечить человеку возможность обходиться вообще без одежды. И она обеспечивает – в условиях тропиков. Но сформировавшийся в сравнительно мягком климате человеческий организм не в состоянии защитить себя на длительное время от холода средних, а тем более полярных широт. Здесь человеку необходима одежда. А между тем, как это ни парадоксально, всецело зависящий от этой искусственной оболочки человеческий организм плохо приспособлен к ее использованию.

Всем нам хорошо известно яркое чувство холодного ветра на внезапно обнаженном теле. Этот мощный предупредительный сигнал не отвечает истинным потерям тепла и не похож на ощущения замерзшего человека: ведь процесс охлаждения только начался. В чем же причина столь бурной реакции организма? Оказывается, в самом устройстве системы терморегулирования «оболочки».

Роль датчиков в ней выполняют специальные нервные окончания – терморецепторы. Причем если эту условную «оболочку» тела, толщина которой достигает примерно 2,5 сантиметра, представить состоящей из множества слоев, то можно сказать, что терморецепторы реагируют не на температуру отдельного слоя, а на разницу температур двух соседних слоев.

Когда холодный ветер попадает на обнаженное тело, разность температур тонкого поверхностного слоя «оболочки» и еще не успевшего остыть слоя под ним в первыи момент оказывается очень большой. И терморецепторы отвечают на нее мощным сигналом. По этому сигналу активно срабатывают защитные средства организма: в частности, кровеносные сосуды «оболочки» сужаются, её теплопроводность уменьшается и потери тепла оказываются сравнительно небольшими.

Одежда же, образно говоря, сбивает организм с толку, дезориентирует его. При понижении температуры в окружающей среде она медленно остывает, еще медленнее изменяется температура поверхности тела, и разность температур при таком плавном охлаждении остается настолько небольшой, что терморецепторы долго не реагируют на нее. В результате человек в теплой одежде начинает ощущать холод лишь тогда, когда его организм потеряет недопустимо большое с точки зрения нормальной деятельности количество тепла.

Теперь, чтобы восполнить столь большие потери тепла, организм должен проявить повышенную активность: например, отдыхавший на морозе человек чувствует при этом необходимость встать и походить. Человек начинает двигаться, ток крови немедленно ускоряется, и это поначалу вызывает последствия, обратные желаемым: процесс теплообразоваия только активизировался‚ а кровь уже уносит наружу значительно больше тепла, чем раньше.

Человек начинает двигаться, ток крови немедленно ускоряется, и это поначалу вызывает последствия, обратные желаемым: процесс теплообразоваия только активизировался‚ а кровь уже уносит наружу значительно больше тепла, чем раньше.

В сознание человека проникает острое «чувство холода», начинается озноб, непроизвольное сокращение мышц, вырабатывающих при этом тепло. Но вот благодаря физической нагрузке процесс теплообразования становится все активнее, организм постепенно разогревается, и, лишённый чёткой ориентации, по инерции «проскакивает» точку желанного равновесия.

Начинается перегрев организма.

И здесь проявляется второе противоречие системы «человек-одежда», причина которого в несовершенстве нашей искусственной защитной оболочки.

Когда в «сердцевине» тела образуется избыток тепла, кровеносные сосуды «оболочки» расширяются и тепловой поток устремляется наружу. Здесь бы и одежде, подобно живой «оболочке» тела, изменить свою теплопроводность и пропустить избыток тепла. Но одежда мертва, она не может изменить своих теплозащитных свойств. И выделяемое организмом тепло начинает скапливаться под ней.

Но одежда мертва, она не может изменить своих теплозащитных свойств. И выделяемое организмом тепло начинает скапливаться под ней.

При этом температура у поверхности тела повышается, и, чтобы снизить её, организм вынужден активизировать второй механизм теплоотдачи – начинается интенсивное потоотделение.

Появляющаяся на поверхности тела влага испаряется, для чего каждый ее грамм требует около 600 калории тепла, и образующийся водяной пар устремляется через толщу одежды, унося с собой тепло. (см. первую схему).

Однако и этот механизм теплоотдачи вскоре отказывает. Чем ближе к внешней среде расположен слой одежды, тем ниже его температура. На какой-то границе она оказывается равной температуре «точки росы», или, иными словами, температуре, при котором водяной пар данной концентрации начинает конденсироваться.

«Натыкаясь» на эту границу, водяной пар конденсируется, а образующаяся влага пропитывает сначала внешние, а затем и остальные слои одежды.

В результате концентрация водяного пара под одеждой достигает почти предельной величины. Испарение воды практически прекращается и температура продолжает повышаться…

Испарение воды практически прекращается и температура продолжает повышаться…

Природа, видимо, «не предполагала», что человек будет пользоваться одеждой. Во всяком случае, многих животных, «одетых» в теплые шкуры, она наделила способностью избавляться от избытка тепла путем интенсивного испарения влаги с поверхности дыхательных путей и языка. Все, наверное, не раз замечали, как в жару собака высовывает язык и часто дышит. У человека же, увы, нет такого механизма теплоотдачи.

Правда, перед лицом опасности перегрева его нервная система может прибегнуть к иным мерам – затормозить процессы, в ходе которых вырабатывается тепло. Например, если человек неподвижен – скажем, часовой стоит на посту в чрезмерно теплой одежде, то у него при этом появляется чувство апатии‚ сонливость.

У людей же‚ находящихся в движении и занимающихся физическим трудом эта реакция нервной системы на перегрев проявляется в виде одышки, чувства усталости. Человек ощущает острую потребность в отдыхе, останавливается, отдыхает и, лишённый одеждой четкости восприятия, снова переохлаждается.

Итак, основные недостатки теплой одежды очевидны: с одной стороны, она дезориентирует систему терморегулирования организма при оценке потерь тепла, а с другой – лишена способности изменять свою теплопроводность в зависимости от внешних условий и деятельности человека.

Как же устранить эти недостатки?

Первый – практически невозможно: ведь мы не можем обходиться без одежды. Правда, здесь сама природа приходит нам на помощь.

Оказывается, что по сигналам, возникающим при охлаждении открытого лица или обнаженных рук, «срабатывает» целый ряд теплозащитных средств всего организма. Более того, исследованиями установлено, что реакция организма на охлаждение лица оказывается более быстрой и интенсивной, чем, например, при охлаждении обнаженной груди. Видимо, все это новые для человека рефлексы, возникшие в результате тысячелетий использования одежды. Они в каком-то мере служат человеку в условиях города. Но злоупотреблять ими нельзя.

В длительном зимнем походе с его регулярными переохлаждениями организма и ночевками вдали от постоянного жилья даже при умеренных морозах нервная система человека постепенно приходит в состояние особого напряжения, называемого «холодовой усталостью». Эта усталость проявляется прежде всего в том, что человек утрачивает способность к сложной психической деятельности и многие операции, легко выполняемые в тепле жилья, становятся ему уже недоступными.

Эта усталость проявляется прежде всего в том, что человек утрачивает способность к сложной психической деятельности и многие операции, легко выполняемые в тепле жилья, становятся ему уже недоступными.

Постоянные же сигналы, поступающие от замерзших открытого лица или рук, ещё больше увеличивают это напряжение нервной системы.

Поэтому в зимнем походе лицо и руки приходится тщательно оберегать от переохлаждения. Отсюда и необходимость самого тщательного подхода к, казалось бы, второстепенным деталям зимней одежды: частые попадания ветра за плохо прилегающий воротник, зябнущие в коротких рукавах или рукавицах запястья рук – всё это издёргивает и утомляет организм, притупляет его защитные реакции.

Самая же тяжелая нервная нагрузка в походе обычно связана с необходимостью приспосабливаться к изменяющимся условиям теплообмена путем частых переодеваний. Поэтому-то и возникает вопрос об одежде, которая была бы одинаково хороша и на отдыхе, и в пути, и во время физической работы.

Иными словами, об одежде с автоматически изменяющимися теплозащитными свойствами. В принципе можно представить себе гипотетический костюм-автомат, подобный живой «оболочке» тела. Скажем, роль кровеносных сосудов в нем выполняли бы тонкие спирали, разогреваемые электрическим током. Величина тока и соответственно степень нагрева разных частей костюма изменялись бы по командам счетно-решающего устройства, к которому бы поступали сигналы от многочисленных термодатчиков, укрепленных как на подкладке, у тела, так и на внешней поверхности костюма. Причем внешние датчики сами должны быть с подогревом, чтобы учитывать охлаждающее влияние ветра.

Мало того, обе системы терморегулирования – естественная и искусственная должны быть строго согласованы между собой. Сама же ткань такого автоматического костюма должна быть легкой, свободно пропускающей воздух и влагу и даже… огнестойкой, чтобы порывы холодного ветра можно было нейтрализовать быстрым и мощным разогревом спиралей.

К сожалению, современная одежда с электроподогревом по своему совершенству всё ещё весьма далека от такого костюма-автомата, не говоря уже о том, что для неё не существует легких и надежных переносных источников питания. Впрочем, нужен ли вообще нам электрифицированный костюм-автомат? Живут же люди в холодном климате, и живут неплохо, и ведут далеко не праздный образ жизни, и отнюдь не в теплом жилье.

Впрочем, нужен ли вообще нам электрифицированный костюм-автомат? Живут же люди в холодном климате, и живут неплохо, и ведут далеко не праздный образ жизни, и отнюдь не в теплом жилье.

Как утверждают археологи, человек пользуется теплой одеждой еще со времени позднего палеолита, или, иными словами, уже более 10 тысяч лет. Ведь должна же была за это время появиться достаточно совершенная одежда? Так оно и есть. Примером тому – свободная шуба (или теплая куртка) длиною до колен, очень широкая у плеч, с просторными рукавами и глубокими проймами, с пришитым капюшоном, плотно прилегающим к подбородку. (на картинке Вариант А)

Автоматика такой шубы проста и безотказна. Пока человек стоит и организм вырабатывает мало тепла, она представляет собой колокол, заполненный тёплым воздухом. Этот воздух не дает холодным потокам забраться под шубу снизу, и человек пребывает в состоянии теплового комфорта. Когда же человек идёт и организм вырабатывает больше тепла, полы шубы колышутся, возникает интенсивная вентиляция, и теплоотдача резко возрастает. Наконец, если такая шуба не только просторна, но и отдельные ее части обладают определенной жёсткостью, то при движении рук, ног или наклона корпуса она сминается в грубые складки, объёмы под шубой непрестанно изменяются,ж и при этом возникает активная внутренняя циркуляция: нагретый тела воздух перемещается к более холодной внутренней поверхности шубы, отдаёт ей тепло и, охлаждённый, возвращается к телу.

Наконец, если такая шуба не только просторна, но и отдельные ее части обладают определенной жёсткостью, то при движении рук, ног или наклона корпуса она сминается в грубые складки, объёмы под шубой непрестанно изменяются,ж и при этом возникает активная внутренняя циркуляция: нагретый тела воздух перемещается к более холодной внутренней поверхности шубы, отдаёт ей тепло и, охлаждённый, возвращается к телу.

Более того, поскольку при сминании под шубой возникают местные зоны повышенного давления, под действием последнего теплый воздух «продавливается» наружу‚ а на смену ему снизу поступает холодный. «Продавливаясь» сквозь толщу шубы, теплый воздух, с одной стороны, увлекает за собой водяной пар, а с другой – сушит саму шубу.

Из этого описания «принципа действия» шубы ясно видно, что она выгодно отличается, например, от облегающего тело мехового комбинезона или широко распространенного стеганого костюма из толстых штанов и плотно сидящей куртки – в них не может быть и речи о какой-либо вентиляции. (на картинке Вариант Б)

(на картинке Вариант Б)

Подобная одежда удобна, когда нужно протиснуться в узкий люк или сидеть неподвижно в тесной кабине. Но передвигаться пешком или на лыжах, да еще с грузом за плечами, в таком одеянии неимоверно трудно.

Вероятно, на протяжении истории полярных путешествий «новинки» типа мехового комбинезона отвергались много раз и существуют по сей день лишь потому, что конструкторы этой одежды далеко не всегда пользуются ею сами.

Опыт путешествий по Крайнему Северу показывает, что одежда с приемлемой гибкостью теплозащитных свойств может состоять из теплой стеганой куртки и ветрозащитного чехла. При этом отдельные части стеганой куртки целесообразно делать разной толщины.

Например, наиболее толстыми и теплыми они должны быть от подола до пояса: здесь куртку всегда можно расстегнуть, и при ходьбе даже в теплую погоду колеблющиеся полы будут обеспечивать хорошую вентиляцию и отвод тепла. На отдыхе же или в пути по сильному морозу такая куртка позволяет обходиться наиболее удобными при ходьбе легкими брюками, которые утепляются только в области колен и голеней. Кроме того, у такой куртки толстыми и тёплыми должны быть внешние части рукавов и плечи, средней толщины – грудь, спина и внутренние части рукавов у запястий, наиболее тонкими – детали в области проймы рукавов.

Кроме того, у такой куртки толстыми и тёплыми должны быть внешние части рукавов и плечи, средней толщины – грудь, спина и внутренние части рукавов у запястий, наиболее тонкими – детали в области проймы рукавов.

Наконец, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию, куртку целесообразно простегать большим числом швов. Через швы, где нет утепляющей набивки и есть отверстия от иглы, легче вытесняются воздух и водяной пар. А когда человек отдыхает, многочисленные швы лишь незначительно увеличивают теплоотдачу: швы – это, по существу, тонкие «линии», суммарная площадь которых невелика.

Несколько слов о ветрозащите. Ее целесообразность не ставится под сомнение, хотя ветрозищита и паропроницаемость – противоречивые требования.

Все дело в том, что ветрозащитные свойства ткани определяются тем фактом, что воздух под давлением с трудом проходит через мельчайшие норы между нитями. А водяной пар диффундирует через ткань, или, иными словами, проходит сквозь неё благодаря тепловому движению частиц. И малая величина пор ткани в меньшей степени мешает проницаемости пара, нежели воздуха.

И малая величина пор ткани в меньшей степени мешает проницаемости пара, нежели воздуха.

Но вот толщина ткани уже резко уменьшает паропроницаемость.

И тем не менее очень тонкие ткани – например, капроновые или нейлоновые – для ветрозащитного чехла непригодны: они колышутся на ветру и создают под одеждой в данном случае уже вредную циркуляцию воздуха, вызывающую ощущение, что ветер проник вовнутрь.

Поэтому ветрозащитный чехол приходится делать из достаточно упругих и, следовательно, толстых тканей, в силу чего он в определенной мере мешает влагообмену. Однако этот недостаток можно в какой-то мере компенсировать свободным покроем чехла: если между ним и курткой останется прослойка воздуха, то пар будет превращаться в иней на внутренней поверхности чехла, а ткань куртки останется сухой.

Не менее тщательного подхода требует и вопрос об экспедиционной обуви. Сконструировать обувь, которая бы активно вентилировалась, пока не удаётся, а между тем температурные колебания и потоотделение стопы особенно велики.

Поэтому, как бы ни была защищена обувь от влаги снаружи, она неминуемо отсыреет изнутри. О том, к чему это может привести, свидетельствует пример альпинистской экспедиции Джона Ханта, покорившей в 1953 году величайшую вершину мира – Эверест. Штурмовая двойка этой экспедиции – Тенпинг Норгей и Эдмунд Хиллари – в 300 метрах от вершины, на высоте 8500 метров, остановилась на короткий ночлег. Тенцинг отдыхал, не снимая обуви, а Хиллари разулся. И из-за этого гигантское, блестяще организованное восхождение чуть было не сорвалось: за время отдыха отсыревшие ботинки так замёрзли и окаменели, что утром, когда на счету была каждая минута, Хиллари долго не мог их надеть.

Тенцинг и Хиллари взошли на вершину Эвереста в отсыревшей обуви, несмотря на то, что она была изготовлена по специальному заказу лучшими мировыми фирмами. Но на равнине в Сибири охотники издавна неделями «мнут снег», сохраняя ноги достаточно сухими. Для этого они пользуются испытанным средством защиты обуви от влаги — бахилами.

Бахила представляет собой простой прямоугольный мешок из грубой ткани, который надевается поверх обуви и крепится ремешком таким образом, чтобы под ним оставалась толстая прослойка воздуха. Благодаря этой прослойке поверхность обуви остается теплой, водяной пар свободно проходит сквозь неё, а затем превращается в иней на достаточно холодной внутренней поверхности бахилы. Таким образом, бахила работает как конденсатор-влагосборник, который непрерывно сушит обувь.

Понятно, что всевозможные «усовершенствованные» бахилы, специально скроенные по форме сапога и потому плотно облегающие обувь, – это совершенная бессмыслица.

И, наконец, последний вопрос: как защитить от влаги зимний спальный мешок?

Человек в нем лежит неподвижно, какая-либо принудительная вентиляции отсутствует, и через десять – двенадцать ночевок на сильном морозе мешок обычно промерзает насквозь.

Поэтому лучшие образцы спальных мешков делаются двойными или, точнее, состоящими из двух мешков – тогда их можно легко разнять, выбить, отряхнуть и по отдельности быстро просушить.

Причем один из этих мешков можно сделать более толстым, а второй – потоньше. Преимущества такой конструкции стануг очевидны, если представить себе, что температура по толще мешка изменяется от очень низкой снаружи до «комнатной» внутри. При этом чем сильнее мороз, тем ближе к внутренней полости располагается «точка росы» – температура, при которой водяной пар начинает конденсироваться.

Отсюда ясно, что если в сильный мороз мешок вывернуть толстым слоем наружу, то можно добиться, чтобы основная часть влаги конденсировалась вблизи разъема, а не в толще материала. И наоборот, чтобы получить такой же эффект при умеренном морозе, мешок нужно вывернуть наружу тонким слоем.

В заключение следует сказать, что, несмотря на всю многовековую историю применения теплой одежды, многие аспекты ее конструирования все еще остаются спорными. Правда, в конце прошлого (читай позапрошлого) – начале этого (читай прошлого) века полярные путешественники-лыжники накопили довольно большой опыт в этом вопросе.

В наше же время, когда экспедиции широко пользуются техническими средствами передвижения, этот опыт постепенно утрачивается. Вместе с тем сегодня все большую популярность приобретают спортивные путешествия на Крайний Север – возможно, в этом проявляется стремление человека сохранить свои индивидуальные качества вопреки техническому прогрессу. И, как бы то ни было, подобные путешествия могут оказаться не только мощным стимулом к совершенствованию зимней одежды, но и наиболее надежным способом апробации её качеств.