Элементы морали – Новости – Научно-образовательный портал IQ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

- АБB

- АБB

- АБB

- А

- А

- А

- А

- А

Обычная версия сайта

Эмиль Дюркгейм об обществе как источнике надындивидуальных целей морального действия индивидов. Впервые на русском языке!

Бюст Дюркгейма / Wikimedia Commons

В Издательском доме НИУ ВШЭ впервые на русском языке готовится к публикации полное издание книги одного из основоположников современной социологической науки Эмиля Дюркгейма «Моральное воспитание». IQ.HSE выбрал из неё фрагмент, посвящённый разработке понятия морального действия и следующей из него необходимости существования общества.

IQ.HSE выбрал из неё фрагмент, посвящённый разработке понятия морального действия и следующей из него необходимости существования общества.

Человеческие действия отличаются друг от друга сообразно целям, которые они стремятся реализовать. А все цели, преследуемые людьми, могут быть классифицированы в двух следующих категориях. Либо они касаются самого преследующего их индивида, и только его, и тогда мы скажем, что они являются для него личными. Либо они касаются чего-то иного, нежели действующий индивид, и в этом случае мы назовем их безличными. Легко заметить, что последняя категория охватывает большое количество различных разновидностей, в зависимости от того, относятся ли цели, преследуемые действующим лицом, к другим индивидам, или к группам, или к вещам. Но входить в эти детали пока нет необходимости.

После того как мы установили это важное различие, посмотрим, могут ли быть названы моральными действия, которые преследуют личные цели.

Личные цели сами по себе бывают двух видов.

Иначе, конечно, обстоит дело, когда мы осуществляем контроль за нашей жизнью не просто для того, чтобы сохранять ее для себя и наслаждаться ею, а, например, чтобы сохранять ее для нашей семьи, потому что мы ей необходимы.

То же самое можно сказать обо всем, что мы делаем не просто с целью сохранить, но возвысить и развить наше бытие, во всяком случае, когда это развитие нужно только нам самим и больше никому. Человек, работающий, например, над развитием своего ума, своих эстетических способностей с единственной целью преуспеть или даже просто чтобы ощущать радость от того, что он более совершенен, обогащен знаниями и эмоциями, с целью уединенно наслаждаться зрелищем, устраиваемым самому себе, не пробуждает в нас никакого собственно морального чувства.

Ни наука, ни искусство не обладают внутренне присущей им моральной добродетелью, способной передаваться ipso facto овладевшему ими субъекту. Все зависит от того, как их используют или хотят использовать.

Когда, например, занимаются наукой с целью уменьшить количество человеческих страданий, тогда, по единодушному признанию, эта деятельность достойна морального одобрения. Но дело обстоит совсем иначе, когда ею занимаются для личного удовольствия.

Таков, стало быть, первый достигнутый нами результат: действия, преследующие исключительно личные для человека цели, лишены моральной ценности, какими бы они ни были. Правда, согласно моралистам-утилитаристам, моральное сознание ошибается, когда оценивает человеческое поведение таким образом; с их точки зрения, рекомендуются преимущественно как раз эгоистические цели. Но нам здесь нет необходимости заниматься рассмотрением того, как эти теоретики оценивают мораль, действительно практикуемую людьми; мы хотим изучить именно эту мораль как таковую, в том виде как она понимается и применяется всеми цивилизованными народами. Но, будучи сформулирован таким образом, вопрос легко поддается решению. Не только теперь не существует, но никогда не существовало ни одного народа, у которого хотя бы один эгоистический поступок, т.е. направленный на реализацию индивидуального интереса того, кто его совершает, рассматривался бы как моральный. Отсюда мы можем заключить, что все действия, предписанные правилами морали, обладают тем общим признаком, что они преследуют безличные цели.

Но нам здесь нет необходимости заниматься рассмотрением того, как эти теоретики оценивают мораль, действительно практикуемую людьми; мы хотим изучить именно эту мораль как таковую, в том виде как она понимается и применяется всеми цивилизованными народами. Но, будучи сформулирован таким образом, вопрос легко поддается решению. Не только теперь не существует, но никогда не существовало ни одного народа, у которого хотя бы один эгоистический поступок, т.е. направленный на реализацию индивидуального интереса того, кто его совершает, рассматривался бы как моральный. Отсюда мы можем заключить, что все действия, предписанные правилами морали, обладают тем общим признаком, что они преследуют безличные цели.

Но что следует понимать под этим выражением? Скажем ли мы, что для того, чтобы действовать морально, достаточно преследовать не наш личный интерес, но личный интерес другого индивида, нежели мы сами. Таким образом, получится, что в заботе о моем здоровье, о моем образовании нет ничего морального; но мое поведение меняется по своей сути, когда я забочусь о здоровье одного из моих близких, когда я имею в виду его счастье или его образование.

Но подобная оценка поведения и непоследовательна по отношению к самой себе, и противоречива в своих основаниях. Почему то, что не имеет моральной ценности у меня, будет иметь ее у другого? Почему здоровье, ум существа, которое гипотетически подобно мне (я оставляю в стороне случаи, когда имеет место явное неравенство), более священны, чем мое собственное здоровье и мой собственный ум? Люди в среднем находятся примерно на одном уровне, их личности схожи между собой, равны и, так сказать, взаимозаменяемы. Если некое действие, направленное на сохранение моей личности или на её развитие, не является моральным, то почему должно быть иначе с точно таким же действием, только имеющим своим объектом личность другого? К тому же, как заметил Спенсер, подобная мораль применима только при условии, что она не будет применяться всеми.

В самом деле, представьте себе общество, в котором каждый будет готов отречься от себя в пользу соседа, по той же причине никто не сможет принять самоотречение других, и самоотречение станет невозможным вследствие того, что будет всеобщим.

Может быть, мы найдем их в действии, имеющем в качестве объекта интерес не одного субъекта, не являющегося действующим лицом, а многих субъектов, и тогда мы сможем сказать, что безличные цели, единственные, которые могут придать поступку моральный характер, — это личные цели многих индивидов? Таким образом, получается, что я действую морально не тогда, когда я действую для себя, не тогда, когда действую для одного другого человека, а тогда, когда я действую для некоторого множества себе подобных.

Итак, моральным действием является то, которое преследует безличные цели. Но безличные цели морального поступка не могут быть ни целями индивида, отличного от действующего лица, ни целями многих таких индивидов. Из этого следует, что они обязательно должны касаться не индивидов, а чего-то иного. Они сверхиндивидуальны. Но вне индивидов остаются лишь группы, образованные объединением индивидов, то есть общества. Таким образом, моральные цели — это те, которые имеют своим объектом общество. Действовать морально — значит действовать, имея в виду коллективный интерес.

Этот вывод напрашивается в результате предыдущих последовательных исключений других выводов. С одной стороны, очевидно, что моральное действие должно служить какому-нибудь чувствующему, живому существу и даже, главным образом, существу, наделенному сознанием. Моральные отношения — это отношения между сознаниями. Но вне и над сознательным существом, каковым являюсь я, вне и над сознательными существами, каковыми являются другие человеческие индивиды, нет ничего, кроме иного сознательного существа, каковым является общество. А под ним я понимаю всё, что составляет человеческую группу, как семью, так и отечество или человечество, во всяком случае, в той мере, в какой оно реализовано.

С одной стороны, очевидно, что моральное действие должно служить какому-нибудь чувствующему, живому существу и даже, главным образом, существу, наделенному сознанием. Моральные отношения — это отношения между сознаниями. Но вне и над сознательным существом, каковым являюсь я, вне и над сознательными существами, каковыми являются другие человеческие индивиды, нет ничего, кроме иного сознательного существа, каковым является общество. А под ним я понимаю всё, что составляет человеческую группу, как семью, так и отечество или человечество, во всяком случае, в той мере, в какой оно реализовано.

В дальнейшем нам предстоит установить, не существует ли между этими различными обществами некой иерархии, нет ли между этими коллективными целями таких, которые были бы выше других. Пока же я ограничусь выдвижением принципа, согласно которому сфера морали начинается там, где начинается социальная сфера.

Но чтобы понять значение этого основополагающего вывода, нужно как следует представить себе, что такое общество. Если, в соответствии с концепцией, долго считавшейся классической и остающейся широко распространенной, мы видим в обществе только скопление индивидов, то мы сталкиваемся с вышеназванными трудностями, не имея возможности их преодолеть. Если индивидуальный интерес не обладает моральной ценностью у меня, то он в той же степени не обладает ею и у мне подобных, какова бы ни была их численность; следовательно, коллективный интерес, если он есть лишь сумма индивидуальных интересов, сам по себе аморален. Для того чтобы общество могло рассматриваться как нормальная цель морального поведения, нужно поэтому, чтобы была возможность видеть в нем нечто иное, чем сумма индивидов; нужно, что оно составляло бытие sui generis, обладающее своей особой природой, отличной от природы его членов, и собственной личностью, отличающейся от индивидуальных личностей. Одним словом, нужно, чтобы существовало социальное существо в полном смысле этого выражения. При этом и только при этом условии общество сможет играть в морали роль, которую индивид играть не сможет.

Если, в соответствии с концепцией, долго считавшейся классической и остающейся широко распространенной, мы видим в обществе только скопление индивидов, то мы сталкиваемся с вышеназванными трудностями, не имея возможности их преодолеть. Если индивидуальный интерес не обладает моральной ценностью у меня, то он в той же степени не обладает ею и у мне подобных, какова бы ни была их численность; следовательно, коллективный интерес, если он есть лишь сумма индивидуальных интересов, сам по себе аморален. Для того чтобы общество могло рассматриваться как нормальная цель морального поведения, нужно поэтому, чтобы была возможность видеть в нем нечто иное, чем сумма индивидов; нужно, что оно составляло бытие sui generis, обладающее своей особой природой, отличной от природы его членов, и собственной личностью, отличающейся от индивидуальных личностей. Одним словом, нужно, чтобы существовало социальное существо в полном смысле этого выражения. При этом и только при этом условии общество сможет играть в морали роль, которую индивид играть не сможет.

Таким образом, данная концепция общества как существа, отличного от составляющих его индивидов, концепция, которую социология доказывает соображениями теоретического порядка, находит здесь подтверждение соображениями практическими. Иначе основополагающая аксиома морального сознания необъяснима. В самом деле, эта аксиома утверждает, что человек действует морально только тогда, когда он преследует цели более высокие, чем цели индивидуальные, когда он становится слугой существа, более высокого, чем он сам и все другие индивиды. Но с того момента, когда мы запрещаем себе использовать теологические понятия, выше индивида существует лишь одно-единственное, эмпирически наблюдаемое, моральное существо, то, которое индивиды образуют, ассоциируясь; это общество. Необходимо выбирать. Если система моральных идей не является продуктом коллективной галлюцинации, существо, к которому мораль привязывает наши воли и которое она делает главной целью поведения, может быть только божественное существо или существо социальное. Мы отвергаем первую из гипотез как не опирающуюся на науку. Остается вторая, которая, как мы увидим, вполне удовлетворяет все наши потребности и стремления и которая, к тому же, заключает в себе, за вычетом символического элемента, все реальное содержание первой.

Мы отвергаем первую из гипотез как не опирающуюся на науку. Остается вторая, которая, как мы увидим, вполне удовлетворяет все наши потребности и стремления и которая, к тому же, заключает в себе, за вычетом символического элемента, все реальное содержание первой.

Говорят, однако, что поскольку общество создано только из индивидов, то как его сущность может быть отличной от сущности составляющих его индивидов? Это опирающийся на здравый смысл аргумент, который длительное время тормозил, который еще продолжает тормозить и развитие социологии, и прогресс светской морали (так как одно тесно связано с другим) и который не заслуживал столь большой оказанной ему чести. Действительно, опыт тысячью способами доказывает, что комбинация элементов образует новые свойства, которыми не обладает ни один из элементов, когда они изолированы друг от друга. Комбинация, таким образом, есть нечто новое по отношению к частям, которые ее образуют. Комбинируя, соединяя медь и олово, вещества в основе своей мягкие и пластичные, мы получаем новое вещество, обладающее совершенно иным свойством; это бронза, которая отличается твердостью. Живая клетка состоит исключительно из неживых, минеральных молекул. Но благодаря только факту их соединения они образуют характерные свойства жизни, способность питаться и воспроизводиться, которыми минерал не обладает даже в состоянии наблюдаемого зародыша.

Живая клетка состоит исключительно из неживых, минеральных молекул. Но благодаря только факту их соединения они образуют характерные свойства жизни, способность питаться и воспроизводиться, которыми минерал не обладает даже в состоянии наблюдаемого зародыша.

Следовательно, то, что целое может быть иным, нежели сумма его частей, есть факт постоянный. И здесь нет ничего, что должно нас удивлять. Уже только благодаря тому, что элементы не остаются изолированными друг от друга, а оказываются ассоциированными и связанными, они воздействуют и реагируют друг на друга; естественно, что из этих акций и реакций, которые являются прямым результатом ассоциации и которых не было до нее, возникают совершенно новые явления, которые не существовали до тех пор, пока не было ее. Применяя это общее соображение к человеку и к обществам, мы можем поэтому сказать: поскольку люди живут вместе, а не отдельно, индивидуальные сознания воздействуют друг на друга, и в результате завязывающихся таким образом отношений появляются идеи, чувства, которые бы никогда не возникли в изолированных сознаниях. Всем известно, как в толпе или в ином скоплении людей вспыхивают эмоции, страсти, иногда совершенно отличные от тех, которые испытывали бы таким образом сблизившиеся и сгруппированные индивиды, если бы те же самые события затронули каждого из них по отдельности, а не вместе. Вещи предстают в совершенно ином виде, ощущаются совсем иначе. Дело здесь в том, что человеческие группы обладают таким способом мыслить, чувствовать, жить, которые отличаются от того способа, который присущ их членам, когда последние думают, чувствуют, живут изолированно. Но все то, что мы говорим о толпах, о кратковременных собраниях, приложимо a fortiori к обществам, которые представляют собой лишь постоянные и организованные толпы.

Применяя это общее соображение к человеку и к обществам, мы можем поэтому сказать: поскольку люди живут вместе, а не отдельно, индивидуальные сознания воздействуют друг на друга, и в результате завязывающихся таким образом отношений появляются идеи, чувства, которые бы никогда не возникли в изолированных сознаниях. Всем известно, как в толпе или в ином скоплении людей вспыхивают эмоции, страсти, иногда совершенно отличные от тех, которые испытывали бы таким образом сблизившиеся и сгруппированные индивиды, если бы те же самые события затронули каждого из них по отдельности, а не вместе. Вещи предстают в совершенно ином виде, ощущаются совсем иначе. Дело здесь в том, что человеческие группы обладают таким способом мыслить, чувствовать, жить, которые отличаются от того способа, который присущ их членам, когда последние думают, чувствуют, живут изолированно. Но все то, что мы говорим о толпах, о кратковременных собраниях, приложимо a fortiori к обществам, которые представляют собой лишь постоянные и организованные толпы.

Факт, который, наряду со многими другими, делает вполне ощутимой данную гетерогенность общества и индивида, — это то, как коллективная личность сохраняется, переживая личность своих членов. Предшествующие поколения сменяются новыми поколениями, и тем не менее общество остается, сохраняя свой собственный облик и свой персональный характер. Между сегодняшней Францией и Францией далеких времен, разумеется, существуют различия, но это, так сказать, возрастные различия. Мы, конечно, постарели, черты нашей коллективной физиономии вследствие этого изменились, так же как изменяются черты нашей индивидуальной физиономии, по мере того как наша жизнь развивается. И все-таки между теперешней Францией и средневековой существует персональная идентичность, которую никто не сможет не признать.

Таким образом, в то время как поколения индивидов сменяли друг друга, поверх этого беспрерывного потока отдельных личностей было нечто, что сохранялось; это общество, со своим собственным сознанием, своим персональным характером. И то, что я говорю о политическом обществе в целом по отношению к его гражданам, можно повторить о каждой вторичной группе по отношению к ее членам. Население Парижа беспрерывно обновляется; в него постоянно прибывают новые люди. Среди сегодняшних парижан очень мало тех, кто является потомком парижан начала века. Тем не менее социальная жизнь Парижа в настоящее время содержит те же основные характерные черты, что и сто лет назад. Они стали лишь более явно выраженными. Даже относительная предрасположенность к преступлениям, самоубийствам, брачности, даже относительная слабость рождаемости, количественное соотношение между различными возрастными слоями остаются сходными. Следовательно, именно собственно воздействие самой группы навязывает эти сходства вступающим в неё индивидам. Это наилучшее доказательство того, что группа есть нечто иное, чем индивид.

И то, что я говорю о политическом обществе в целом по отношению к его гражданам, можно повторить о каждой вторичной группе по отношению к ее членам. Население Парижа беспрерывно обновляется; в него постоянно прибывают новые люди. Среди сегодняшних парижан очень мало тех, кто является потомком парижан начала века. Тем не менее социальная жизнь Парижа в настоящее время содержит те же основные характерные черты, что и сто лет назад. Они стали лишь более явно выраженными. Даже относительная предрасположенность к преступлениям, самоубийствам, брачности, даже относительная слабость рождаемости, количественное соотношение между различными возрастными слоями остаются сходными. Следовательно, именно собственно воздействие самой группы навязывает эти сходства вступающим в неё индивидам. Это наилучшее доказательство того, что группа есть нечто иное, чем индивид.

IQ

13 октября, 2021 г.

Социология Фрагмент

Мораль – Что Это Такое? Основы, Нормы И Принципы

Отношения между людьми регулируются не только с помощью законов. На них влияют религиозные догмы, национальные обычаи и, конечно, морально-этические принципы. Но религия и обычаи – это вполне понятные термины. А вот что такое мораль, сразу сказать не получится.

На них влияют религиозные догмы, национальные обычаи и, конечно, морально-этические принципы. Но религия и обычаи – это вполне понятные термины. А вот что такое мораль, сразу сказать не получится.

Кажется, слово мораль хорошо известно. Но далеко не все смогут ответить сразу: что это? Однако любой интеллектуально развитый человек осознаёт и может утверждать, что наличие такого компонента взаимоотношений между людьми, как мораль, является ключом к общественному развитию и прогрессу. Мы попытаемся сформулировать эту концепцию, а также понять, в чём необходимость морали.

В социуме издавна выработались некоторые поведенческие принципы: осознание грани между добром и злом. Следование этим принципам не является обязательным для человечества. Однако, чтобы индивид успешно интегрировался в социум, нужно придерживаться этих норм. К примеру, нормы морали у европейцев и мусульман могут в корне различаться. Поэтому каждый человек может по-разному продолжить фразу «мораль – это…» и при этом разные ответы будут отчасти правдивыми.

Краткое содержание:

Что такое мораль?

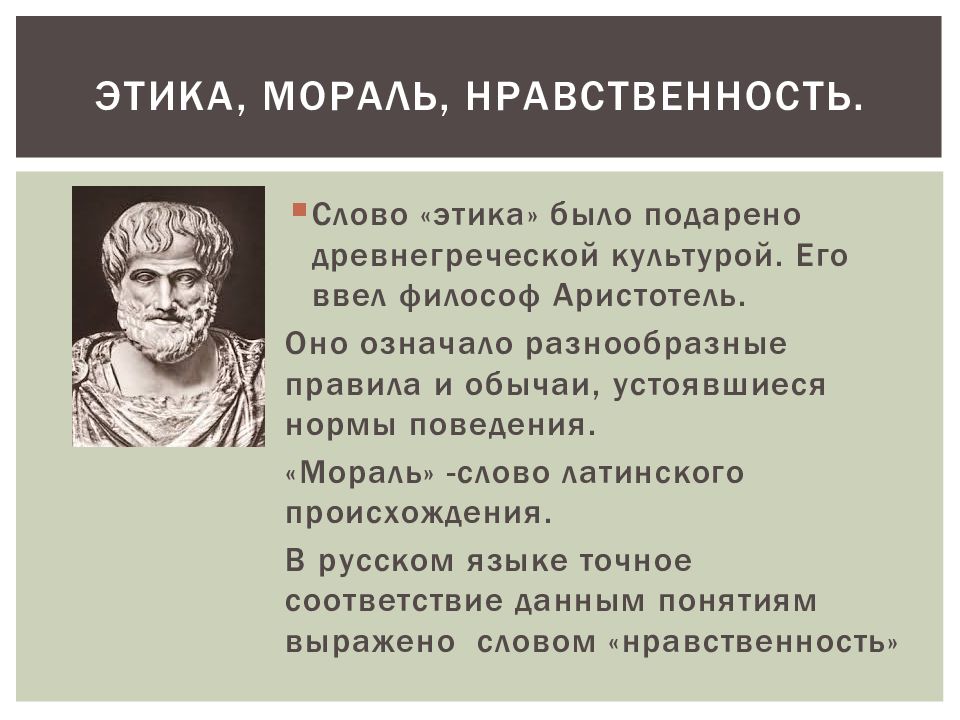

Если вас интересует мораль, что это такое и вы хотите знать, кто является автором термина «мораль», придётся заглянуть в далёкое прошлое. Впервые слово мораль было упомянуто древнегреческим философом Цицероном. Слово произошло от греческого mores, что в переводе означает «общепринятые традиции». Позднее Аристотель позиционировал понятие слова «мораль» как определение отдельной ветви изучения «практической» философии, потому что она отвечает на вопрос: что нам делать?

Размышляя над тем, что значит мораль, Аристотель назвал главную цель этического счастья – деятельность души в полноте добродетели, то есть самореализации.

Самореализация человека – это разумный поступок, который избегает крайности и держит золотую середину. Поэтому основа добродетельности – умеренность и осторожность. Раздел философии, который изучает нормы морали и нравственности, называется «этика». В этике определение слова мораль звучит так: мораль – это синтез общепринятых норм поведения в социуме, понимание что такое хорошо и что плохо, где находится грань между добром и злом, отношение к себе, другим и природе.

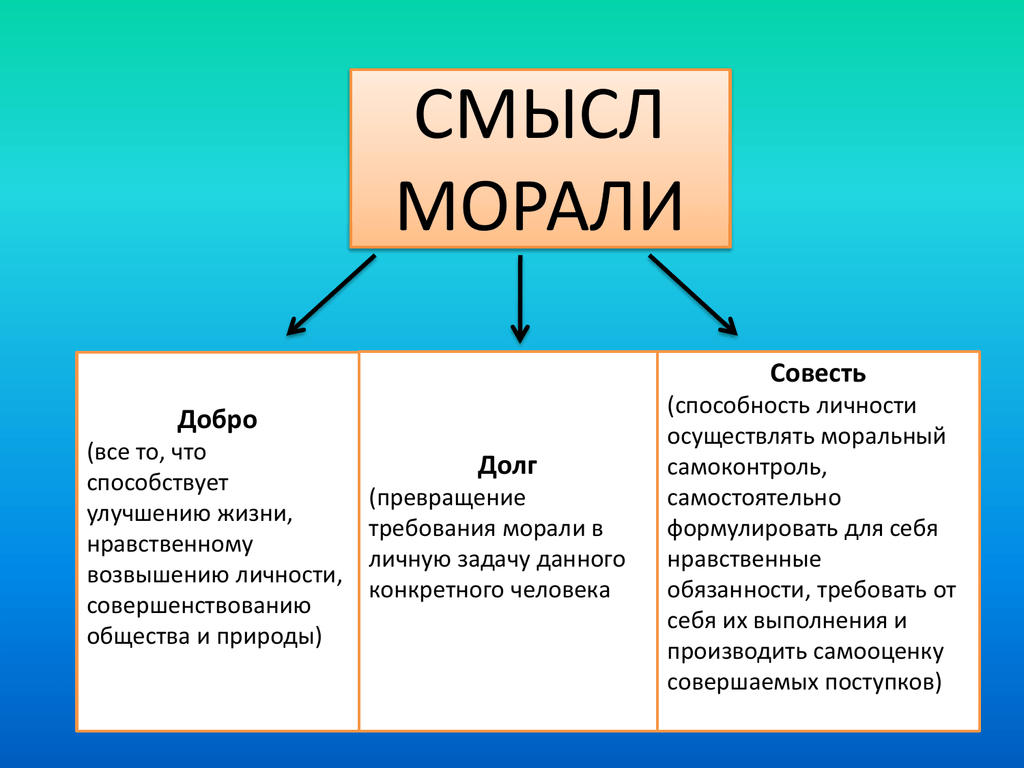

Принципы морали

Принципы морали – это отправная точка, на основе которой строится вся этика, всё нравственное поведение человека (человечность, справедливость, доброта, толерантность и т. д.).

Существуют принципы морали в дополнение к определённым моральным нормам, таким как «не кради» или «будь милостив». Они особенны тем, что определяют более общие формулы, из которых могут быть получены все другие конкретные законы морали. Они представляют собой мировоззренческие установки, которые на основе морального опыта закрепляют нравственную роль человечества, так называемую добродетель. Высокие моральные принципы развиваются в результате семейного воспитания и в процессе обучения. Они вместе приводят к пониманию и восприятию таких черт характера, как гуманность, справедливость и рациональность.

Пути и средства воплощения любого из всех морально-нравственных принципов очень разные и зависят от персональных качеств личности, национальных и религиозных традиций, устоявшихся в социуме и конкретных жизненных ситуаций. Самыми обширными и широко используемыми являются 5 принципов: гуманизм, взаимоуважение, рационализм, отвага и честь.

Самыми обширными и широко используемыми являются 5 принципов: гуманизм, взаимоуважение, рационализм, отвага и честь.

✔️ Гуманизм – это один из главных принципов морали. Это положительных качеств, которые представляют собой сознательный, доброжелательный и самоотверженный подход к людям вокруг нас и ко всему живому в природе. Человек – это существо, наделённое духовностью и интеллектом, и в любой, даже самой сложной ситуации он обязан оставаться человеком в соответствии с высоким моральным уровнем своего развития. Гуманизм формируется из ежедневных бескорыстных поступков, поддержки близких, взаимопомощи и умения идти на компромисс в спорных ситуациях. Гуманизм – это акт доброй воли, который основывается на полном понимании, доверии и взаимоуважении.

✔️ Взаимоуважение – это почтительное и вежливое отношение к окружающему миру, как к волшебству или ценному дару. Такой закон предписывает с благодарностью относиться к людям и окружающему миру. Взаимоуважение ассоциируется с такими качествами почтительность, доброта, благодарность.

✔️ Рационализм – это действие, основанное на моральном опыте. Оно содержит такие принципы, как мудрость и логика. Рациональность, с одной стороны, – это действия рассудка, с рождения подаренное личности, а с другой стороны, – действия, соответствующие опыту и системе моральных ценностей.

✔️ Отвага и честь – это категории, которые означают способность личности побеждать трудные жизненные препятствия и страхи, не теряя чувства своего достоинства и почтения к другим. Они сильно связаны между собой и основываются на таком фундаменте, как ответственность, обязательность и настойчивость.

Принципы морали должны постоянно присутствовать в человеческом поведении для укрепления высокоморального духа.

Разобравшись с тем, какие бывают моральные принципы, можно перейти к изучению норм морали.

Нормы морали в современном обществе

Нравственные нормы не устанавливаются на законодательном уровне, потому что для человека, рассуждающего здраво их соблюдение является естественным. В обществе принято осуждать нарушение нравственных норм. В любой социальной группе есть исторически сложившиеся представления о плохом и хорошем, которые обусловлены личными принципами. Так что же такое норма морали и в чём заключается её роль в жизни человека?

В обществе принято осуждать нарушение нравственных норм. В любой социальной группе есть исторически сложившиеся представления о плохом и хорошем, которые обусловлены личными принципами. Так что же такое норма морали и в чём заключается её роль в жизни человека?

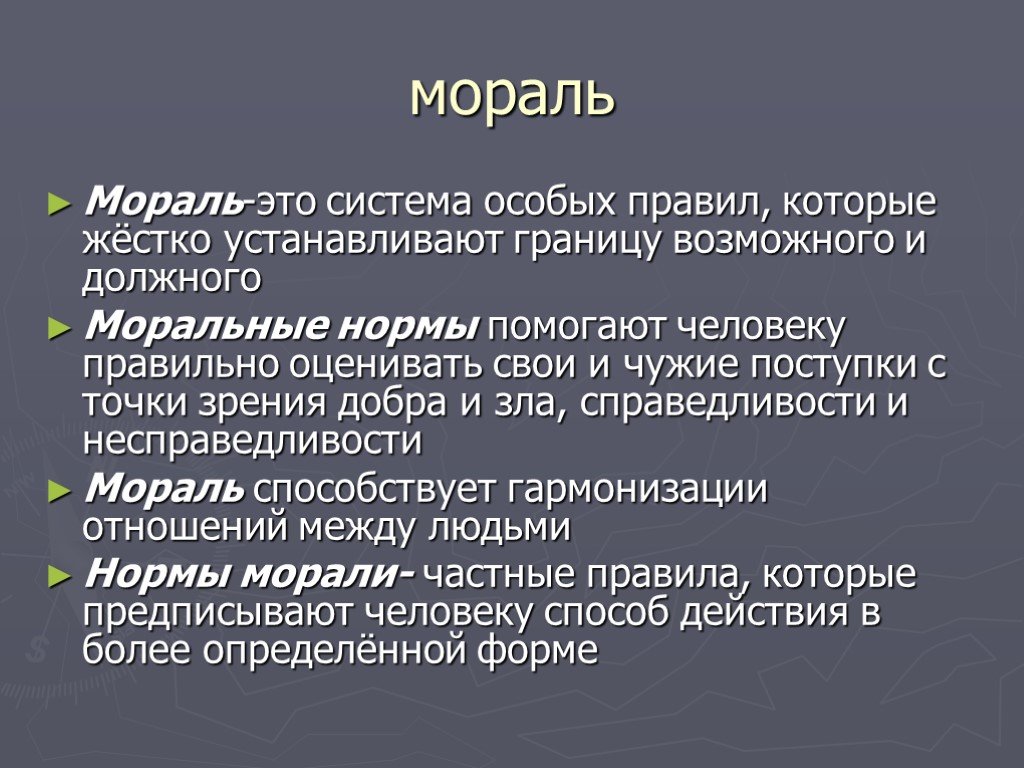

Норма морали (нравственные нормы) – правила поведения людей, вытекающие из этических и нравственных принципов. Их соблюдение – это моральная обязанность, а их нарушение – источник моральной повинности. Это важнейшее понятие в философии нравственности.

Основные ценности и нормы морали сформировались впоследствии различных обстоятельств.

Например, весёлый нрав – это нормально, злобные насмешки – это плохо. Навредить кому-то – это дурно, но защита вашей семьи, даже если придётся причинить кому-то вред, это приемлемо. Опять же, приготовление пищи дома, это естественно, а кормить бездомных людей – высоконравственное деяние. Моральные устои образовались задолго до правовых норм. Первобытный социум возник под их воздействием. Нормы морали содействовали формированию, сбору знаний и последующему прогрессу этого сообщества. Первые законы были основаны на установленных нормах и правилах поведения, в более суровой и конкретной логической форме.

Нормы морали содействовали формированию, сбору знаний и последующему прогрессу этого сообщества. Первые законы были основаны на установленных нормах и правилах поведения, в более суровой и конкретной логической форме.

Виды моральных норм

Нравственные нормы создают структуру, которая отличается от других систем регулирования (закон, обычай, этикет). Многие авторы считают, что моральные стандарты превосходят другие нормы, и иногда добавляют им такие качества, как категоризация, резкость, универсальность и единственность. Другие отмечают, что абсолютизация моральных норм и их признание в качестве универсальных и необходимых является началом отклонений, таких как фанатизм.

Со временем устоялась общепринятая классификация норм морали:

• затрагивающие биологическое существование, к примеру, запрет на убийство либо защиту животного мира;

• понимание слова достоинства, в первую очередь осознание понятия чести;

• имеющие отношение к независимости, в том числе личностной свободы;

• касающиеся хранения секретной и личной информации;

• осознание понятий: доверие, правдивость, справедливость, верность;

• миролюбивое разрешение межличностных споров;

• уважение национальных и религиозных традиций.

Таким образом, каждый рождённый современный человек с помощью воспитателей – родителей, учителей, коллег и партнёров в дружбе и личной жизни постепенно усваивает что морально и что аморально. Ритуалы и традиции, обычаи, передаваемые поколениями, повлияли на развитие нравственности.

Зачем нужна мораль в обществе

Как согласованно люди смогут сосуществовать в отдельном социуме определяют нравственные нормы. Они не универсальны и изменяются под влиянием фактов истории, географии, традиций и этноса. Со временем ответы на вопросы вроде «для чего нужна мораль» стали в корне отличаться. В средние века современное потребительское отношение к жизни и стремление к обогащению было бы осуждено. В наше время принято, что чем больше состоятельных людей в обществе, тем лучше.

Нравственность рождает качественные отношения, определяя грани между добром и злом, плохими или хорошими действиями. В общем, личностное «эго» формируется из правил, которые определяют всё наше существование, наш подход к тому, что происходит вокруг нас. Поэтому вопросы – зачем нужна мораль в жизни человека или зачем нужны правила морали будут актуальными пока существует само человечество.

Поэтому вопросы – зачем нужна мораль в жизни человека или зачем нужны правила морали будут актуальными пока существует само человечество.

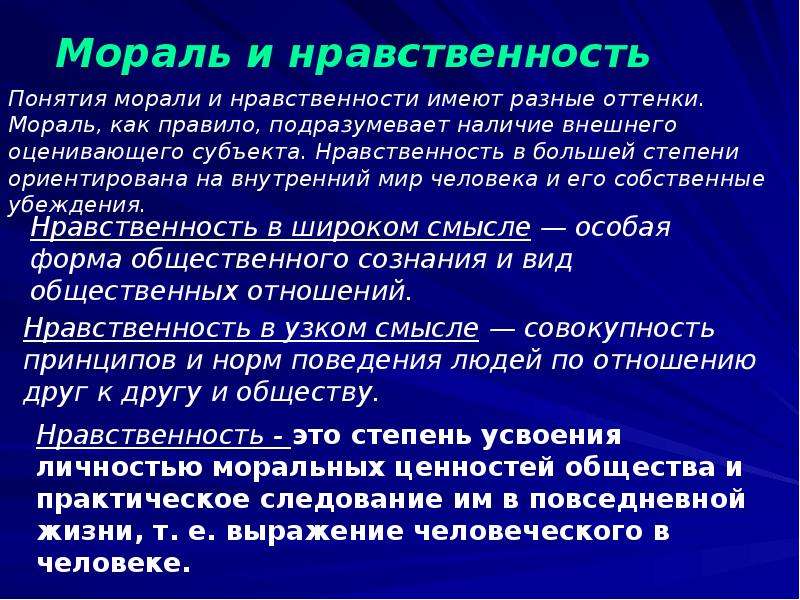

Чем отличается мораль от нравственности

Синонимом термина морали есть – нравственность. Существует несколько точек зрения на взаимосвязь и различия этих понятий. Ряд учёных утверждают, что мораль и нравственность являются синонимами и означают одно и то же. Другие учёные находят отличие морали от нравственности.

Попробуем понять в чём отличие морали от нравственности. Для этого разобьём таблицу сравнения: мораль и нравственность-сходства и различия.

| Мораль | Нравственность |

| Нужно относиться к людям так, как хотелось, чтоб относились к вам. | Человек учтиво общается с людьми и ожидает, что другие будут делать то же самое. |

Необходимо уважать старших. | Человек готов помочь старшему по возрасту, например: несёт сумку, помогает открыть дверь, готов уступить место в автобусе или трамвае. |

| Не укради. | Личность не позволяет взять чужое, перед тем как воспользоваться чужим предметом, спрашивает разрешения. |

Рождение нравственных стандартов произошло задолго до начала наших дней. В те времена оно имело религиозную подоплёку и было сформулировано древними философами и адептами в форме вед и заповедей, которые были включены в разные Священные Писания – Коран, Библию Тору и другие святые писания различных конфессий. Впоследствии нравственные стандарты продолжали развиваться и меняться, но некоторые из них сохранились в первозданном виде и до сих пор влияют на развитие современного общества.

Нравственность и мораль – это понятия, схожие и в то же время отличающиеся друг от друга. Этика морали – это принципы поведения личностей, которым нужны добрые дела, не нарушающие справедливость, в то время как нравственность – это прямое воплощение этики, человеческих качеств, нацеленных на бережные отношения к чувствам других и природе в целом готовность помогать страждущим и нуждающимся, соответствие собственного поведения и моральных устоев современного общества.

В любом случае мораль и нравственность – это совокупность норм и принципов поведения личности по отношению ко всему окружающему миру, будь то другие люди, животные, растения, или другие формы жизни и даже неодушевлённые предметы.

🎦 Видео: что такое мораль простыми словами

Каролина Кораблёва

Об авторе: Привет! Я — Каролина Кораблёва. Живу в Подмосковье, в городе Одинцово. Люблю жизнь и людей. Стараюсь быть реалистом и оптимистом по жизни.

В людях ценю умение себя вести. Увлекаюсь психологией, в частности — конфликтологией. Закончила РГСУ, факультет «Психология труда и специальная психология».

Мы в телеграм канале! Присоединяйся!

Кто решает, что морально?

Мы живем во времена, когда люди действительно озадачены тем, что пошло не так с нашим миром. Кажется, что в жизни людей так много нестабильности. Когда вы смотрите на жизнь нашего молодого поколения, кажется, что в ней так много моральной неразберихи. Как современный человек определяет, что правильно, а что нет?

Макс Хокутт, профессор философии Университета Алабамы, говорит:

«Основной вопрос этики заключается в том, кто устанавливает правила? Бог или люди? Теистический ответ состоит в том, что их создает Бог.

Гуманистический ответ состоит в том, что их делают мужчины. Это различие между теизмом и гуманизмом является фундаментальным разделением моральной теории».

Хокутт прав. Тогда возникает проблема: если мораль и этика определяются мужчинами, кто принимает эти решения? Кто определяет, как мы должны жить? Как мы должны вести свою жизнь?

Доктор Артур Лефф, ныне покойный, был блестящим профессором Йельской школы права. Еще в 1979 году он опубликовал статью в юридическом журнале Университета Дьюка под номером под названием «Невыразимая этика, противоестественный закон». Сегодня это считается очень важным и выдающимся эссе. Неизвестно, что Лефф думал о Боге, но его беспокоило то, что если Бога нет, то нет никакого способа обосновать человеческую мораль, особенно права человека. Вот перефразированное изложение того, что он сказал:

Вы можете сказать, что неправильно, когда большинство силой использует любое меньшинство, но это мнение, а не аргумент.

Вы можете утверждать что угодно, но что вы не можете сделать, так это сказать, что одна точка зрения морально правильна, а все остальные нет. Если кто-то говорит, что порабощать меньшинство — это нормально, а вы говорите «нет», это неправильно, то кто может сказать, что ваше представление о морали правильно, а их — неправильно? Может быть, это помогает сформулировать это таким образом: если Бога нет, кто из нас может навязывать свою волю всем остальным? Кто должен устанавливать моральные законы, которым должны следовать люди? Эти вопросы вызывают такую интеллектуальную тревогу, что можно было бы подумать, что будет больше мыслителей в области права и этики, пытающихся разобраться с этим.

Слова Леффа предполагают, что если есть Бог, то он издаст закон, которому мы должны следовать. Мы будем основывать наш закон на нем. Так, кстати, и строилась западная цивилизация, опираясь на библейскую истину. Нам нужна моральная основа, на которой можно построить культуру.

Слова Леффа также предполагают, что если Бога нет, то моральный закон должен основываться на человеческом мнении. Итак, мы должны задаться вопросом, кто может установить свое человеческое мнение как закон, чтобы все ему подчинялись? Почему ваш взгляд на мораль должен иметь преимущество перед моим взглядом? В конечном итоге вы получите то, что те, кто находится у власти, позаботятся о том, чтобы их моральные ценности преобладали. Так было в нацистской Германии. Но вы видите, как такой взгляд на жизнь создает нравственную путаницу? И это так противоречиво. Это то, что так беспокоило К. С. Льюиса, когда он был атеистом.

Итак, мы должны задаться вопросом, кто может установить свое человеческое мнение как закон, чтобы все ему подчинялись? Почему ваш взгляд на мораль должен иметь преимущество перед моим взглядом? В конечном итоге вы получите то, что те, кто находится у власти, позаботятся о том, чтобы их моральные ценности преобладали. Так было в нацистской Германии. Но вы видите, как такой взгляд на жизнь создает нравственную путаницу? И это так противоречиво. Это то, что так беспокоило К. С. Льюиса, когда он был атеистом.

Моя жизнь была полна противоречий. . . В то время я жил, как и многие атеисты, в мире противоречий.

Льюис понял, что как атеист он не верит в моральный закон. Он не мог поверить ни в одну, потому что ее не существовало. И все же он был потрясен ужасными вещами, которые он видел в мире и в себе. Он видел, что вселенная кажется такой жестокой и несправедливой, и все же он не мог понять, откуда пришло его представление о справедливости и несправедливости.

Видите ли, как только Льюис стал теистом, а затем христианином, он быстро осознал наличие абсолютного нравственного закона, который был передан нам Богом Библии, и в процессе он понял, что зло больше не было этим бессмысленное слово, а суровая реальность жизни.

Ричард Симмонс III – основатель и исполнительный директор Центра исполнительного лидерства и автор бестселлеров.

Что такое моральный релятивизм? Объяснение этики Центра этики

Моральный релятивизм — это идея о том, что не существует абсолютных правил, позволяющих определить, правильно что-то или нет. В отличие от моральных абсолютистов , моральные релятивисты утверждают, что добро и зло являются относительными понятиями: то, считается ли что-то правильным или неправильным, может меняться в зависимости от мнения, социального контекста, культуры или ряда других факторов.

Моральные релятивисты утверждают, что существует более одной действительной системы морали. Быстрый взгляд на мир или на историю покажет, что независимо от того, во что мы верим, есть морально правильное или неправильное, есть по крайней мере один человек или культура, которые верят иначе и придерживаются своих убеждений с такой же убежденностью, как и мы.

Быстрый взгляд на мир или на историю покажет, что независимо от того, во что мы верим, есть морально правильное или неправильное, есть по крайней мере один человек или культура, которые верят иначе и придерживаются своих убеждений с такой же убежденностью, как и мы.

Существование широко распространенного морального разнообразия на протяжении всей истории, между культурами и даже внутри культур привело некоторых философов к утверждению, что мораль не абсолютна, а скорее может существовать множество действительных моральных систем: что мораль относительна.

Понимание морального релятивизмаСтоит отметить, что философское понятие морального релятивизма сильно отличается от того, как этот термин часто используется в повседневных разговорах. Известно, что многие люди говорят, что другие имеют право на свои взгляды и что мы не имеем права навязывать им свои взгляды на мораль.

Это может выглядеть как моральный релятивизм, но во многих случаях это просто призыв к терпимости в прагматическом или дипломатическом смысле, в то время как говорящий спокойно остается приверженным своим конкретным моральным взглядам. Если этот человек столкнется с тем, что он считает подлинным моральным нарушением, его кажущаяся терпимость, скорее всего, скатится обратно к абсолютизму.

Если этот человек столкнется с тем, что он считает подлинным моральным нарушением, его кажущаяся терпимость, скорее всего, скатится обратно к абсолютизму.

Моральный релятивизм также часто используется в качестве насмешливого термина для обозначения идеи о том, что мораль связана с тем, что кто-то считает правильным и неправильным в данный момент. Это подразумевает своего рода радикальный нравственный нигилизм, который поддержали лишь немногие крупные философы, если таковые вообще были. Скорее, философы, выступавшие за тот или иной моральный релятивизм, предлагали гораздо более тонкие взгляды. Одной из причин серьезно относиться к моральному релятивизму является идея о том, что могут существовать некоторые моральные разногласия, которые не могут быть окончательно разрешены тем или иным способом.

Если представить, что даже идеализированные люди, обладающие совершенным разумом и доступом ко всем относящимся к делу фактам, могут по-прежнему расходиться во мнениях, по крайней мере, по некоторым спорным моральным вопросам, например, допустимо ли самоубийство, оправдана ли месть или верность друзьям. и семья могла когда-либо оправдать ложь — тогда это поставило бы под сомнение идею о том, что существует единая мораль, применимая ко всем людям во все времена, в пользу некоего морального релятивизма.

и семья могла когда-либо оправдать ложь — тогда это поставило бы под сомнение идею о том, что существует единая мораль, применимая ко всем людям во все времена, в пользу некоего морального релятивизма.

Ключевой вопрос для морального релятивиста — с чем должна соотноситься мораль. Гилберт Харман, например, утверждает, что мораль связана с соглашением, заключенным между определенной группой людей, вести себя определенным образом. Таким образом, «нравственное добро и зло (хорошее и плохое, справедливость и несправедливость, добродетель и порок и т. д.) всегда связаны с выбором моральных рамок. То, что является морально правильным по отношению к одной моральной системе, может быть морально неправильным по отношению к другой моральной системе.

И никакая моральная основа не является объективно привилегированной единственной истинной моралью.

Это похоже на то, как разные группы играют в разные футбольные коды, где один код может играть рукой, а в другом он запрещен. Так что вопрос о том, является ли гандбол неправильным, просто зависит от того, какой кодекс согласилась играть группа.

Так что вопрос о том, является ли гандбол неправильным, просто зависит от того, какой кодекс согласилась играть группа.

Другой философ, Дэвид Вонг, выступает за «плюралистический релятивизм», согласно которому разные общества могут придерживаться очень разных моральных систем. Таким образом, мораль связана с конкретной системой, которую они построили для разрешения внутренних конфликтов и реагирования на социальные проблемы, с которыми сталкивается их общество.

Однако существуют объективные факты о человеческой природе и благополучии, которые ограничивают то, на что может быть похожа действующая моральная система, и этих ограничений «недостаточно, чтобы устранить все, кроме одной морали, удовлетворяющей эти потребности». Они устраняют извращенные системы, такие как нацистская мораль, которая оправдывала бы геноцид, но допускают широкий спектр других правильных моральных взглядов.

Моральный релятивизм — это очень неправильно понятая философская точка зрения. Но существует целый ряд изощренных взглядов, которые пытаются серьезно отнестись к огромному разнообразию моральных систем и взглядов, существующих в мире, и пытаются поместить их в контекст социальных и моральных проблем, с которыми сталкивается каждое общество, вместо того, чтобы предлагать это единый моральный кодекс, который должен применяться ко всем во все времена.

Гуманистический ответ состоит в том, что их делают мужчины. Это различие между теизмом и гуманизмом является фундаментальным разделением моральной теории».

Гуманистический ответ состоит в том, что их делают мужчины. Это различие между теизмом и гуманизмом является фундаментальным разделением моральной теории». Вы можете утверждать что угодно, но что вы не можете сделать, так это сказать, что одна точка зрения морально правильна, а все остальные нет. Если кто-то говорит, что порабощать меньшинство — это нормально, а вы говорите «нет», это неправильно, то кто может сказать, что ваше представление о морали правильно, а их — неправильно? Может быть, это помогает сформулировать это таким образом: если Бога нет, кто из нас может навязывать свою волю всем остальным? Кто должен устанавливать моральные законы, которым должны следовать люди? Эти вопросы вызывают такую интеллектуальную тревогу, что можно было бы подумать, что будет больше мыслителей в области права и этики, пытающихся разобраться с этим.

Вы можете утверждать что угодно, но что вы не можете сделать, так это сказать, что одна точка зрения морально правильна, а все остальные нет. Если кто-то говорит, что порабощать меньшинство — это нормально, а вы говорите «нет», это неправильно, то кто может сказать, что ваше представление о морали правильно, а их — неправильно? Может быть, это помогает сформулировать это таким образом: если Бога нет, кто из нас может навязывать свою волю всем остальным? Кто должен устанавливать моральные законы, которым должны следовать люди? Эти вопросы вызывают такую интеллектуальную тревогу, что можно было бы подумать, что будет больше мыслителей в области права и этики, пытающихся разобраться с этим.