| 1. |

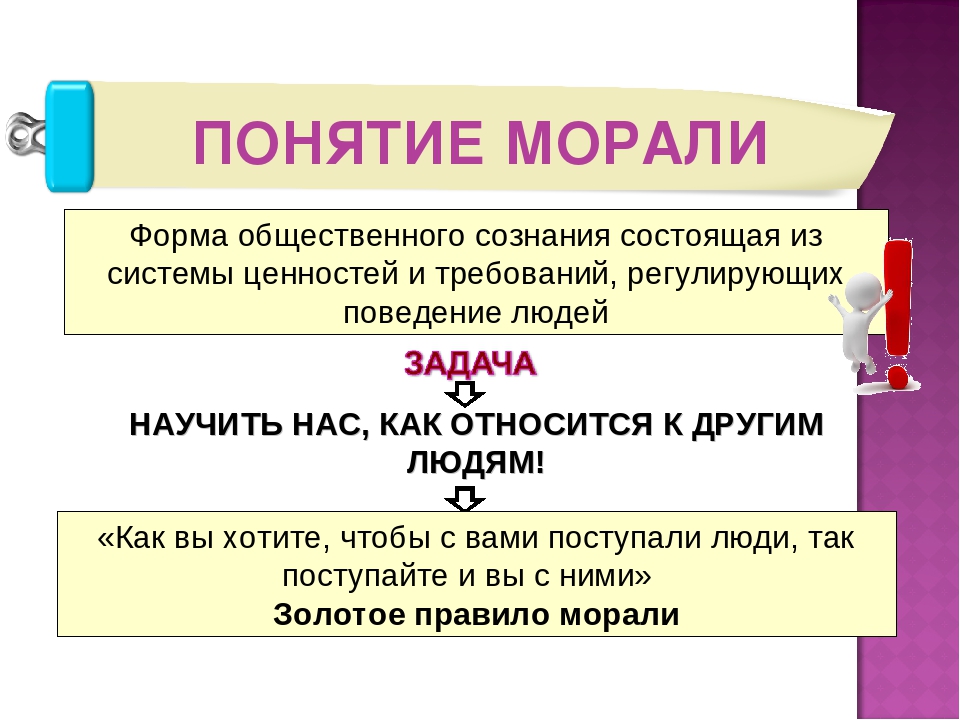

«Золотое правило нравственности»

Сложность: лёгкое |

1 |

| 2. |

Повторяем теоретический материал

Сложность: лёгкое |

1 |

3.

|

Моральный и общественный долг

Сложность: лёгкое |

1 |

| 4. |

Дополни предложение

Сложность: лёгкое |

1 |

5. |

Народная мудрость

Сложность: среднее |

1 |

| 6. |

Повторяем принципы морали

Сложность: среднее |

1 |

7.

|

Анализируем ситуацию

Сложность: среднее |

2 |

| 8. |

Применение моральных и правовых норм

Сложность: среднее |

2 |

9.

|

Факты и мнения Сложность: сложное | 3 |

| 10. |

Повторяем понятия

Сложность: сложное |

3 |

11.

|

Формирование моральных принципов

Сложность: сложное |

4 |

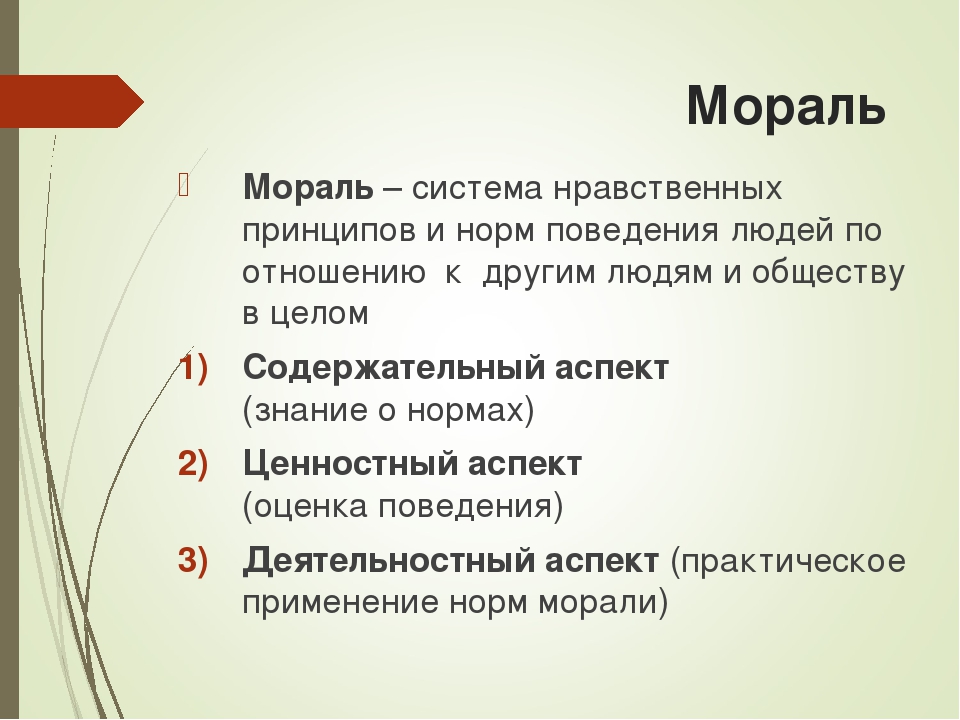

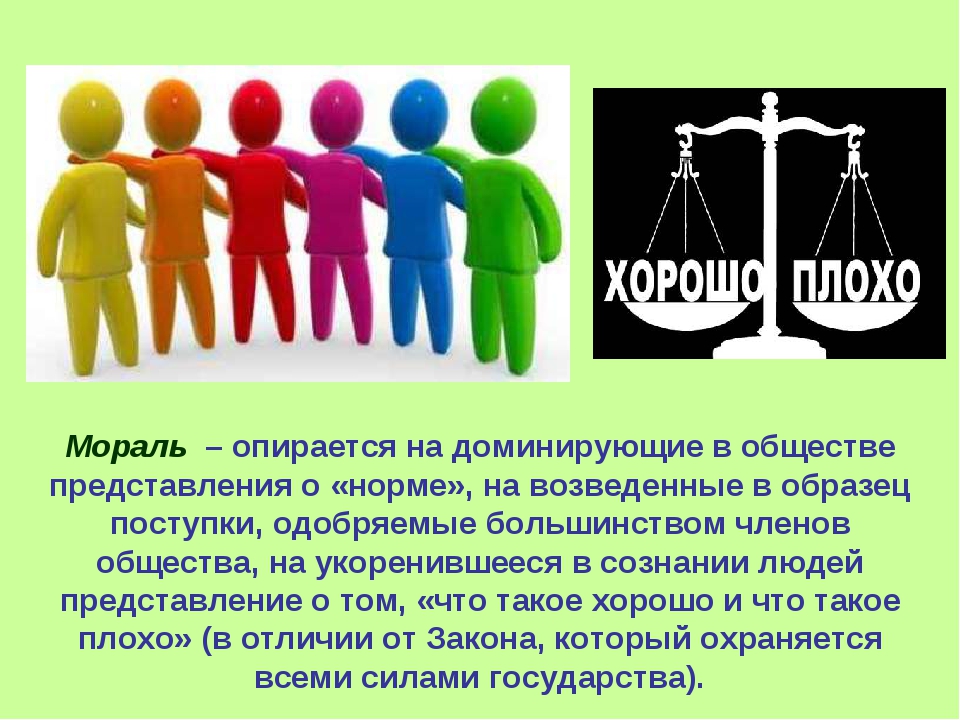

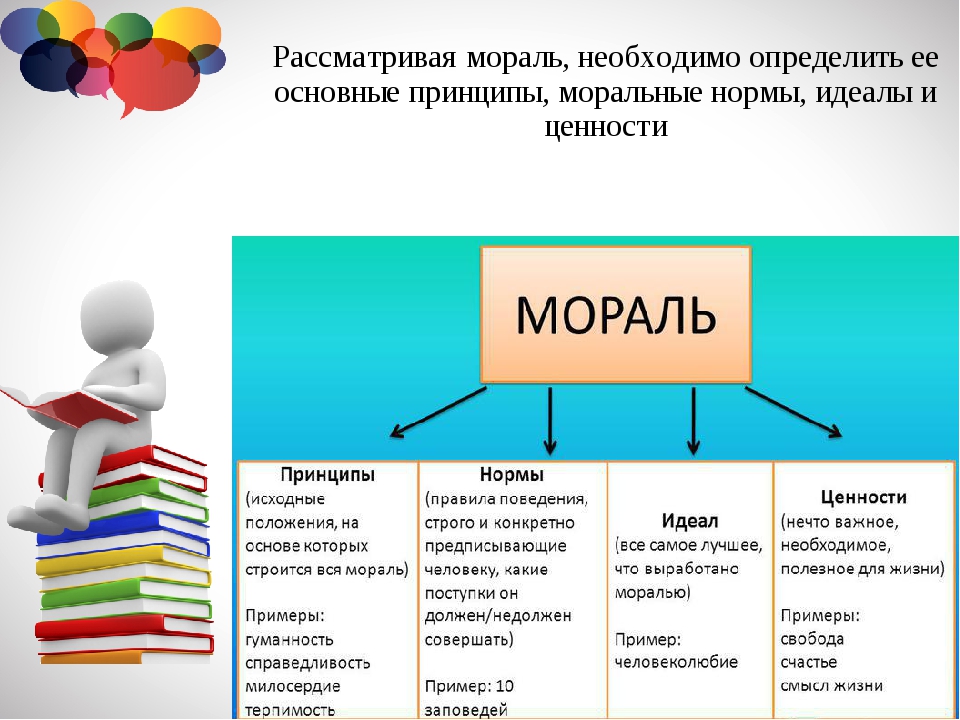

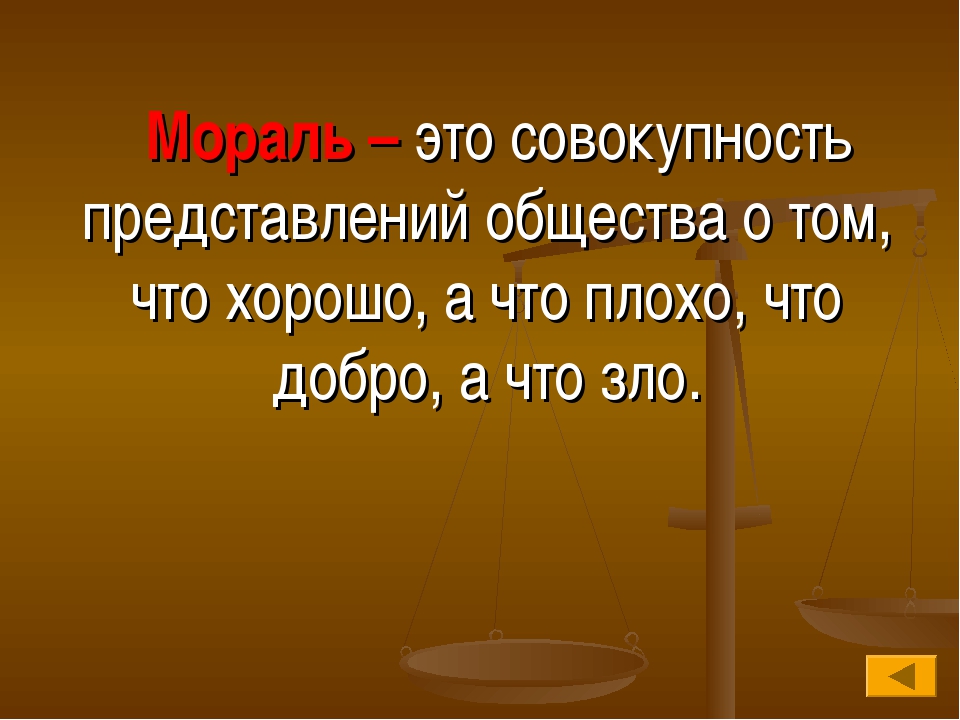

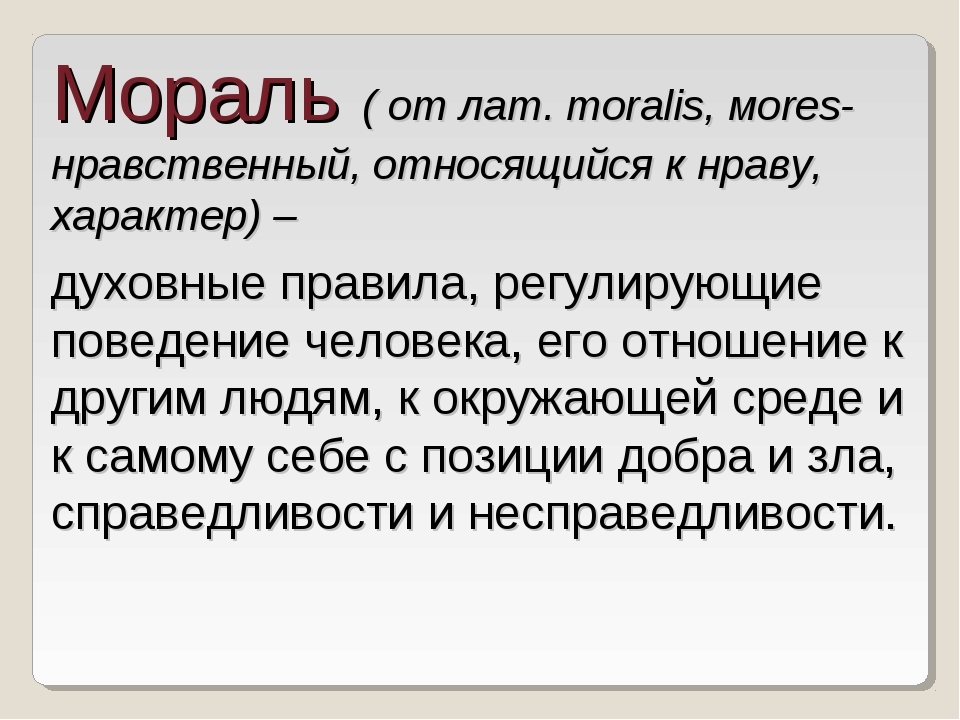

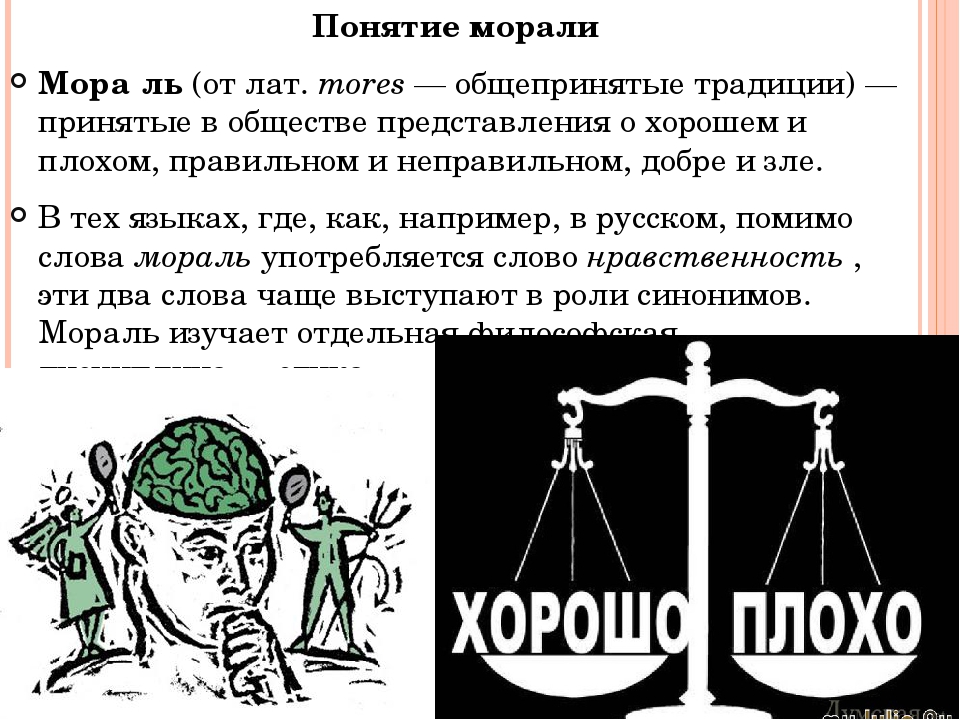

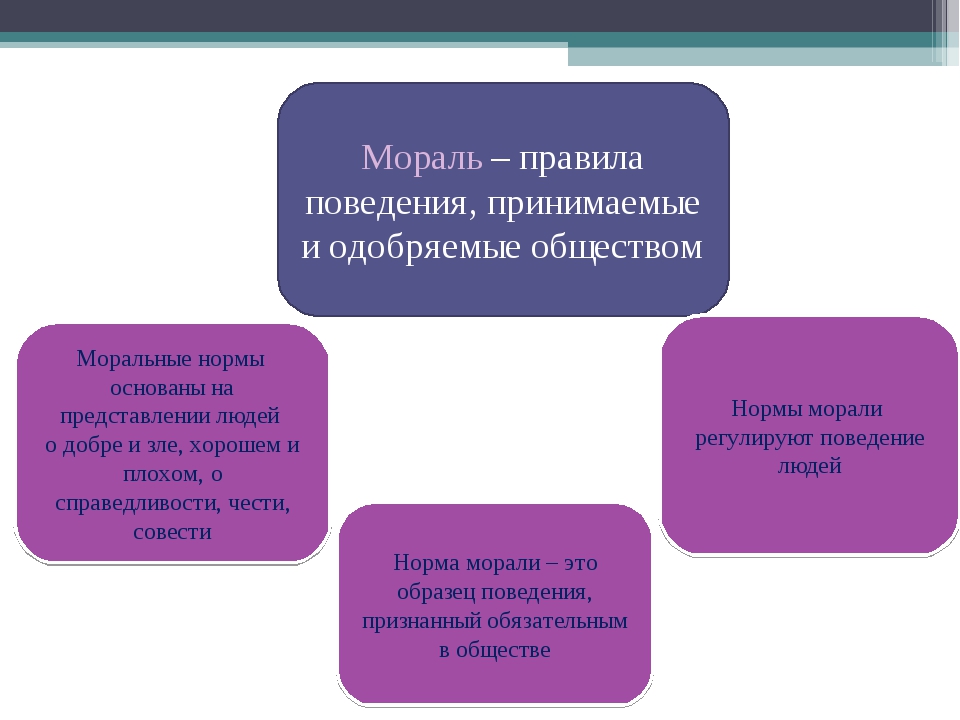

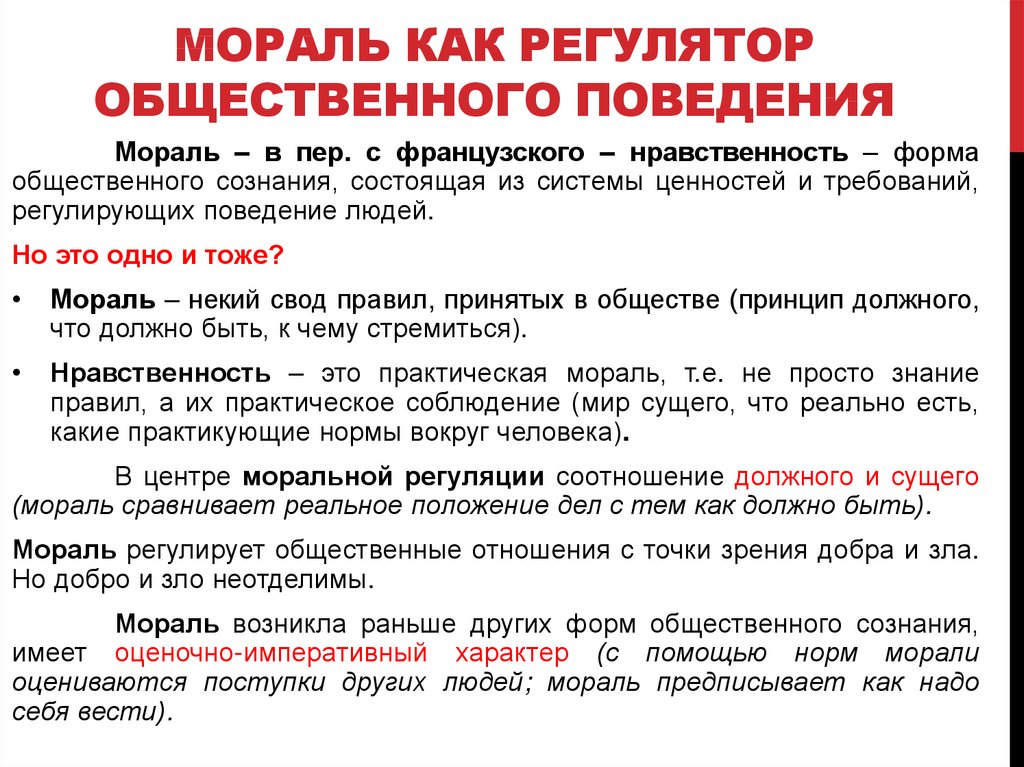

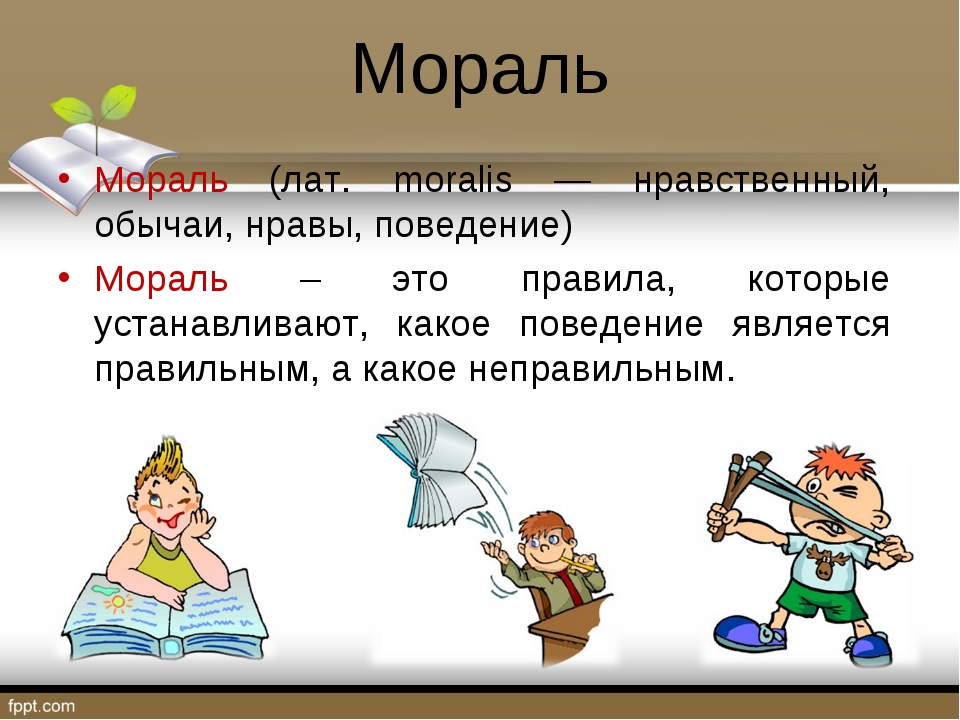

| Мораль — специфический способ регуляции общественной жизни с позиций гуманизма, добра и справедливости, осуществляемый при помощи требований к поведению людей и опирающийся на общественное мнение и внутренние убеждения человека (определение приведено из пособия «Обществознание» под ред. Более простое определение и пояснение, что такое мораль, дает в своей книге-бестселлере «Истоки морали» знаменитый биолог Франс де Вааль: «Мораль — это система правил, предписывающих, по существу, две вещи: помогать или по крайней мере не вредить другим людям. Она предписывает заботиться о благе других и ставить интересы общества выше личных. Мораль не отрицает существования личных интересов, но ограничивает следование им общественными интересами. Это функциональное определение отделяет мораль от обычаев и привычек, таких, как правило пользоваться за столом ножом или вилкой, а не палочками и уж тем более не руками. Если я начну есть руками, окружающие, по крайней мере в моей нынешней культуре, могут меня не понять и даже осудить — но это будет осуждение не морального свойства. Даже маленькие дети отличают этикет (мальчики ходят в свой туалет, девочки в свой) от моральных правил (нельзя дергать девочек за косички).

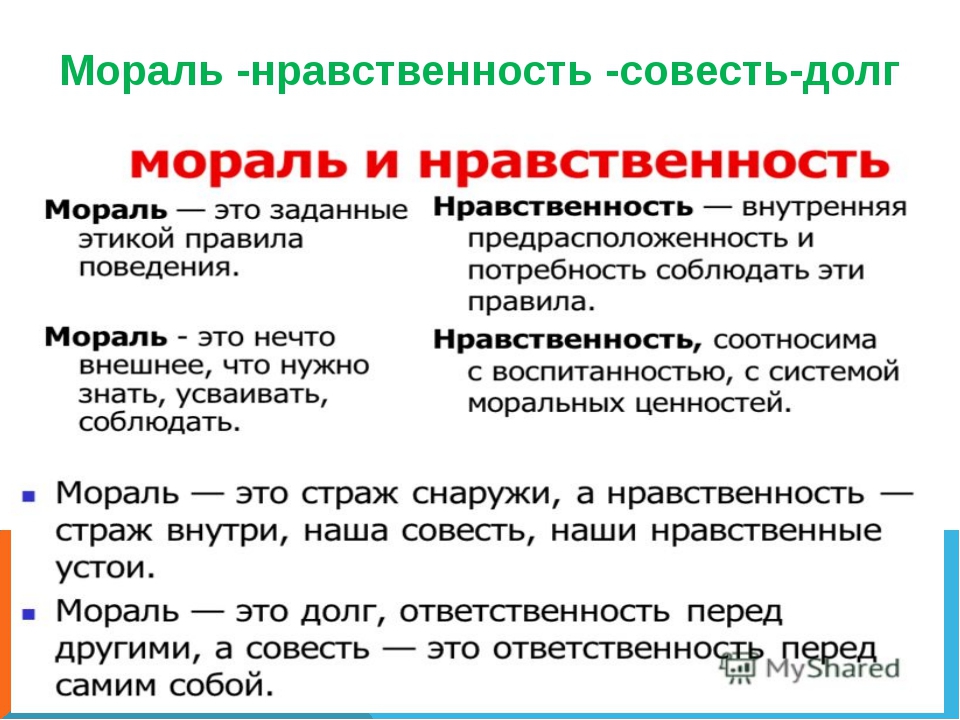

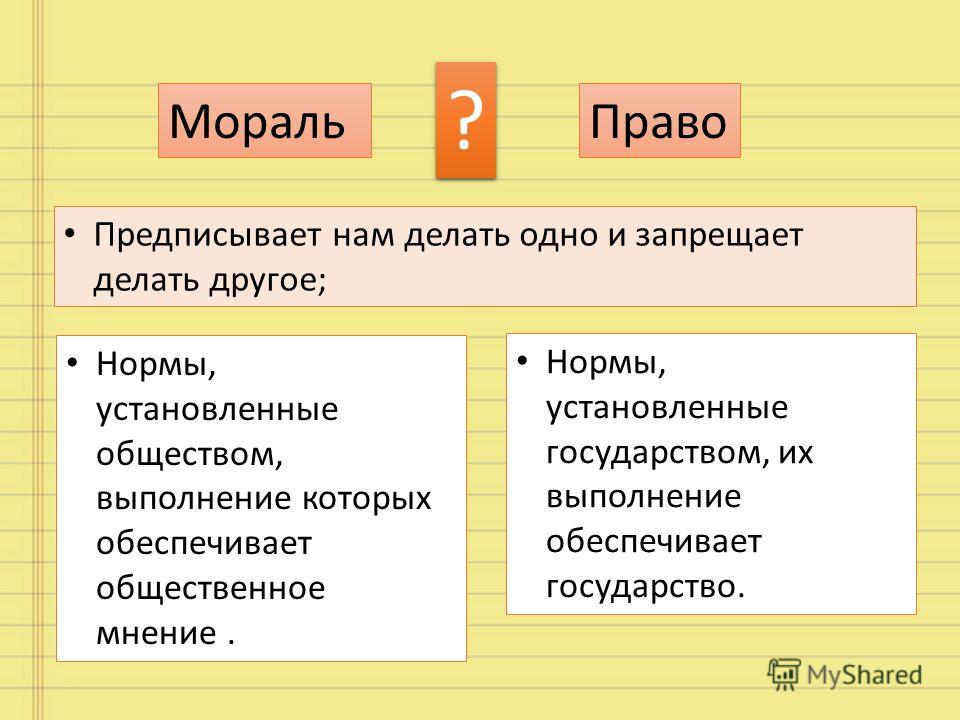

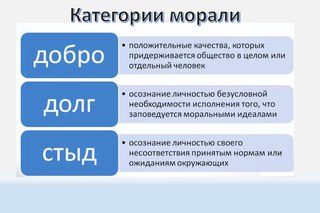

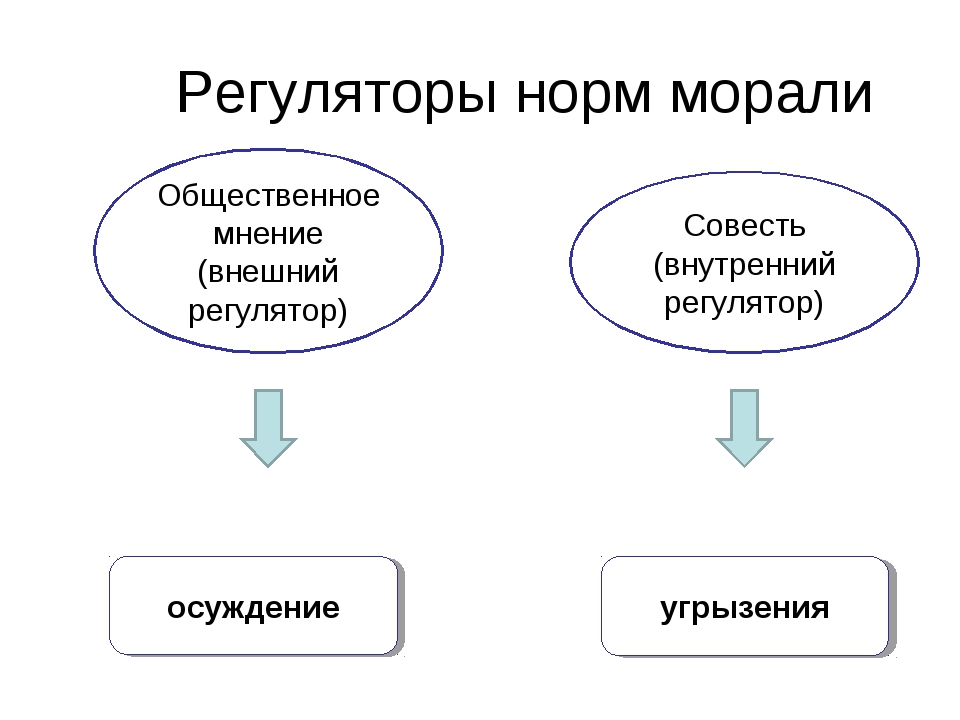

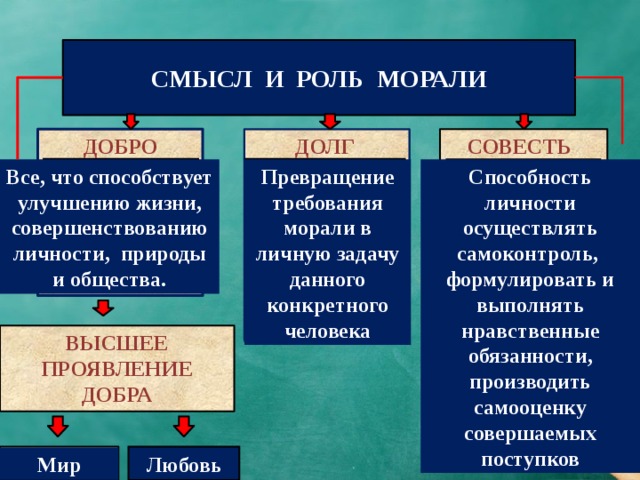

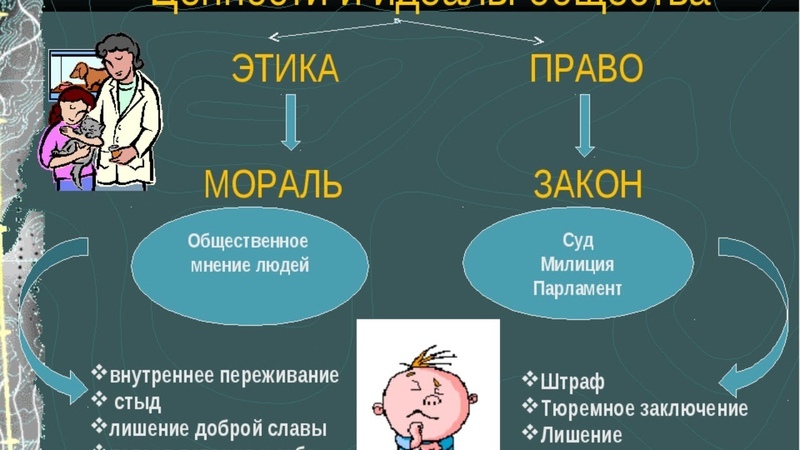

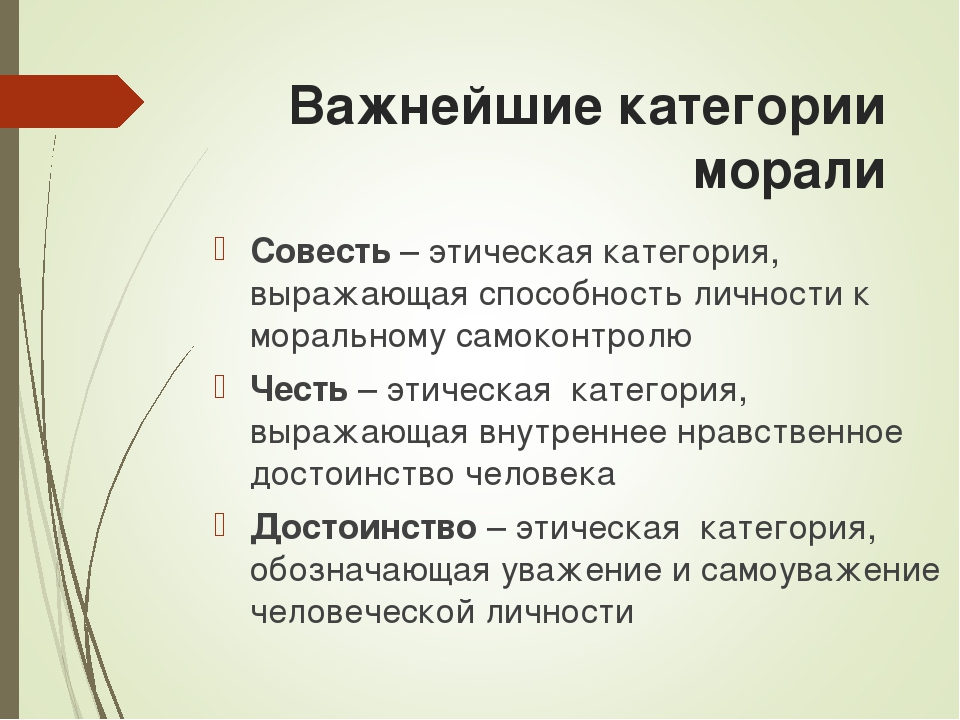

Мораль как социальная нормаОбъясняя, что такое мораль, Франс де Вааль сравнивает её с другими правилами, регулирующими поведения людей. — этикет Особенности моралиУ моральных норм есть общая черта с религиозными нормами — и там и там человек имеет критерием своего поведения совесть. Только в религии ещё имеют значения те или иные церковные предписания. К примеру, сложно найти опору на совесть в решении никогда не есть свинину (принято, например, в исламе и иудаизме), но человек будет это выполнять, потому что такова традиция и требование его религии. От правовых норм мораль отличает то, что закон прописан и охраняется силой государства. Моральные правила не описаны, они как бы известны всем по умолчанию и за их нарушение наказания не будет, если только общественное мнение осудит человека за аморальное поведение. При этом закон всегда основам на моральных нормах. Кроме того, моральные нормы отличаются тем, что опираются на базовые ценности людей: мир, любовь, доброта, свобода и т. п. Подытожим. Особенности морали: — опора на совесть Основные категории морали — это добро и зло, честь и совесть, достоинство человека и долг. Золотое правило морали (или нравственности), записанное в Библии, но принятое в качестве правила и атеистами, и людьми других конфессий: «Обращайся с другим так, как хочешь , чтобы обращались с тобой». Здесь, правда, стоит заметить, что для невротичных людей это, как кажется, предельно ясное для понимания правило может обернуться проблемой. К примеру, человек может пребывать в заблуждении, что физически наказывать детей — допустимо и полезно. Доказывать эту точку зрения он будет словами «меня били и спасибо, стал человеком». Выполнить задание на закрепление темы

|

Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс. (Боголюбов Л. Н., Жильцова Е. И., Кинкулькин А. Т. и др.)

%PDF-1.6 % 615 0 obj > endobj 612 0 obj > endobj 614 0 obj >stream application/pdf

Поурочные разработки. 9 класс. (Боголюбов Л. Н., Жильцова Е. И., Кинкулькин А. Т. и др.)

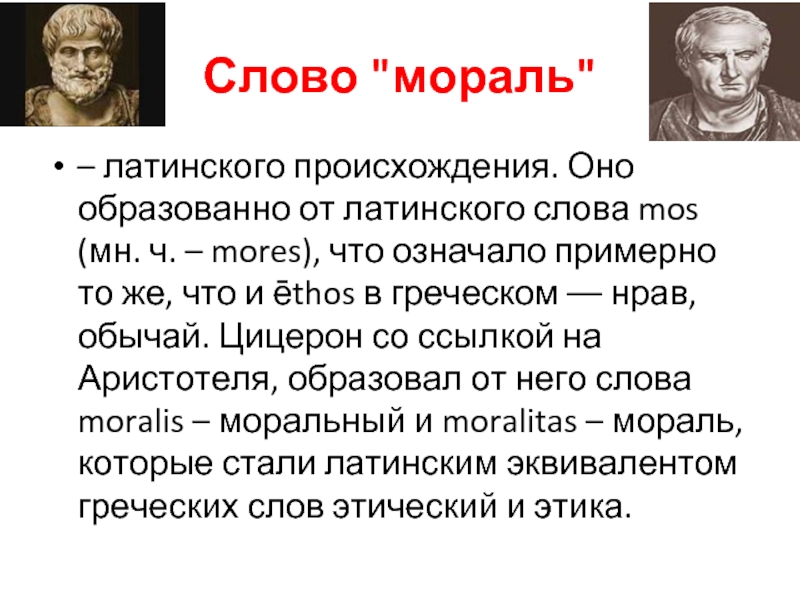

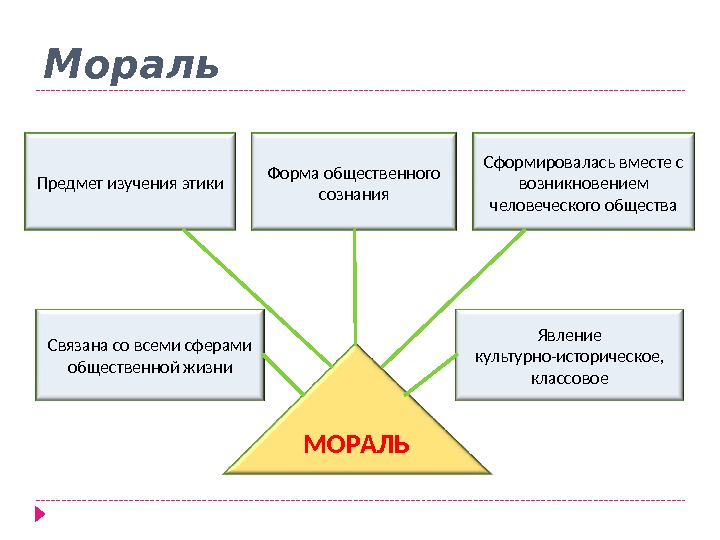

Поурочные разработки. 9 класс. (Боголюбов Л. Н., Жильцова Е. И., Кинкулькин А. Т. и др.)| Общие сведенья Мораль (от лат.  moralis — нравственный) — нравственность, особая

форма общественного сознания и вид общественных отношений (моральные

отношения). Один из основных способов регуляции действий человека

в обществе с помощью норм. В отличие от простого обычая или традиции

нравственные нормы получают идейное обоснование в виде идеалов добра

и зла, должного, справедливости… В отличие от права исполнение

требований морали санкционируется лишь формами духовного воздействия

(общественной оценки, одобрения или осуждения). Наряду

с общечеловеческими элементами мораль включает исторически преходящие

нормы, принципы, идеалы. Мораль изучается специальной философской

дисциплиной — этика. moralis — нравственный) — нравственность, особая

форма общественного сознания и вид общественных отношений (моральные

отношения). Один из основных способов регуляции действий человека

в обществе с помощью норм. В отличие от простого обычая или традиции

нравственные нормы получают идейное обоснование в виде идеалов добра

и зла, должного, справедливости… В отличие от права исполнение

требований морали санкционируется лишь формами духовного воздействия

(общественной оценки, одобрения или осуждения). Наряду

с общечеловеческими элементами мораль включает исторически преходящие

нормы, принципы, идеалы. Мораль изучается специальной философской

дисциплиной — этика.

а) регулятора общественных отношений б) регулятора отношений между людьми в) оценивание поведения людей, их поступков, или образа мысли

Морализаторство — понятие, обозначающее такие моральные высказывания или рассуждения, в которых оценка (осуждение) и инвектива оказываются привязанными (по заблуждению или лицемерию) к абстрактным критериям и доминируют над пониманием реального положения дел.  Есть еще род морализаторства,

при котором оно трактуется не в связи с нарушением внешних ограничений

прав моральной оценки, а как прямое следствие пренебрежения теми

границами, которые сама мораль ставит моральному поучению. В этом

варианте морализаторство есть результат отождествления объективации

морали или реально существующих объектов с самой моралью, с абсолютным и

трансцендентным идеалом. В

результате этой операции моральный идеал облекается в форму

конкретизированного образа, соответствие или несоответствие которому

становится принципом для создания особой нормативной сферы. При этом

этическая нормативность насыщается дополнительным, паразитарным по

отношению к морали содержанием, что позволяет придавать характер

морального выбора ситуациям, где имеет место незначимое с точки зрения

морали избегание или предпочтение. Морализатор имитирует трансляцию

принудительной и самоочевидной моральной истины, в результате чего его

контрагент перестает расцениваться как автономный индивид и лишается

права на свободный выбор. Есть еще род морализаторства,

при котором оно трактуется не в связи с нарушением внешних ограничений

прав моральной оценки, а как прямое следствие пренебрежения теми

границами, которые сама мораль ставит моральному поучению. В этом

варианте морализаторство есть результат отождествления объективации

морали или реально существующих объектов с самой моралью, с абсолютным и

трансцендентным идеалом. В

результате этой операции моральный идеал облекается в форму

конкретизированного образа, соответствие или несоответствие которому

становится принципом для создания особой нормативной сферы. При этом

этическая нормативность насыщается дополнительным, паразитарным по

отношению к морали содержанием, что позволяет придавать характер

морального выбора ситуациям, где имеет место незначимое с точки зрения

морали избегание или предпочтение. Морализатор имитирует трансляцию

принудительной и самоочевидной моральной истины, в результате чего его

контрагент перестает расцениваться как автономный индивид и лишается

права на свободный выбор. Неприятие такого отношения воспринимается

морализатором как бунт против морали, как выражение безнравственности.

Фактически морализатор претендует на исключительные прерогативы

морального судьи, а под его моральной беспристрастностью маскируется

потребность в доминировании. (Прокофьев. Новая философская энциклопедия / под редакцией В. С. Стёпина. — В 4 тт. — М.: Мысль, 2001.) Неприятие такого отношения воспринимается

морализатором как бунт против морали, как выражение безнравственности.

Фактически морализатор претендует на исключительные прерогативы

морального судьи, а под его моральной беспристрастностью маскируется

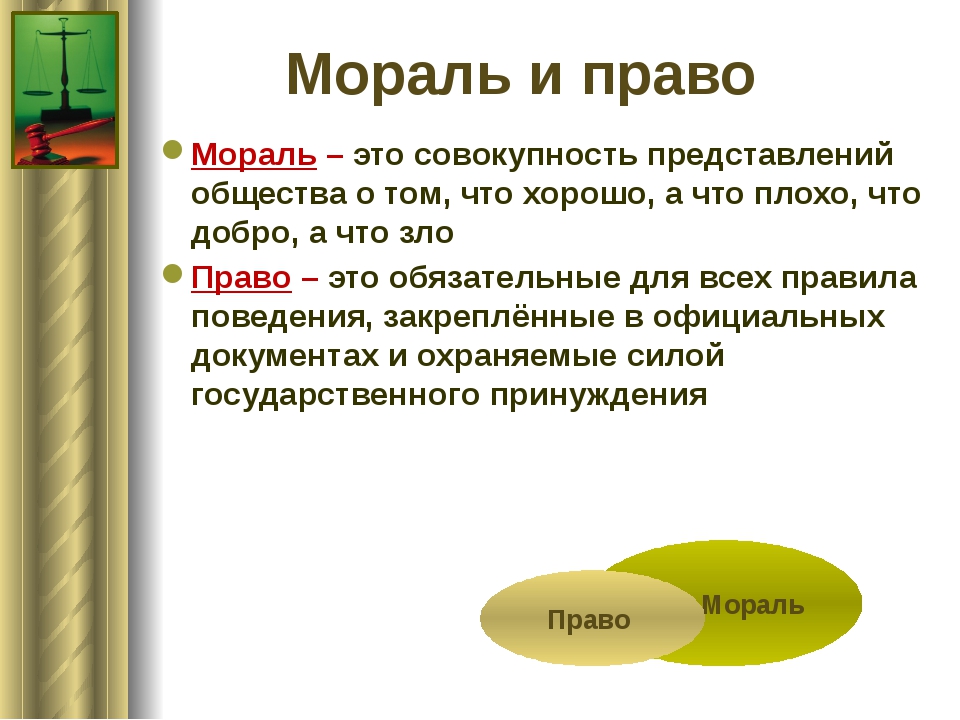

потребность в доминировании. (Прокофьев. Новая философская энциклопедия / под редакцией В. С. Стёпина. — В 4 тт. — М.: Мысль, 2001.)Мораль и правоМораль и право тесно переплетены. С одной стороны, формализованная мораль может становиться правом. Десять заповедей — это одновременно моральный и правовой закон многих культур. Нравственная оправданность норм права для создания правового государства настолько же важна как и их единство. В праве отражено понятие «Морального вреда», однако мораль остается сферой высших идей, делом совести, которая служит критерием для исторических правовых реформ. Кроме того, практика тоталитарных режимов показала, что иногда мораль может вступать в противоречие с правом. И моральные, и правовые нормы являются социальными.

Мораль и религииРелигии в сложившихся исторически конфессиональных формах оказали

значительное и всеобъемлющее влияние на моральные принципы народов, их

исповедавших. Религиозная мораль, будучи кодифицирована в священных

текстах, распространяется вместе с религиями. Следует заметить, что

монотеистические религии чётче и жёстче определяют границы добра и зла

по сравнению с религиями, где практикуется многобожие. Однако существуют

целые культуры и цивилизации, в которых формирование морали и

нравственности происходило в условиях язычества (древние греки

сформулировали золотое правило нравственности и разработали само понятие

этики), или которые могут выглядеть безрелигиозными (конфуцианство

китайской цивилизации). Десять заповедей Христовых:

К смертным грехам относятся:

В Мусульманской вере есть свой аналог православных заповедей. Ниже приводится перечень некоторых норм нравственности, которые мусульманину надлежит блюсти:

Каждое из перечисленных выше достоинств описано в Коране и Сунне либо

прямо, либо посредством примеров, притч и изречений пророков. С развитием моральных ценностей в мире и распространении идеи о существовании общечеловеческой морали, сама религия и её священные тексты стали подвергаться иногда неутешительным оценкам со стороны этих, несколько отличных, моральных систем. Например жестокость и несправедливость по отношению к иноверцам и атеистам, практикующаяся в некоторых религиях, часто считается аморальной. Со стороны многих атеистов религия часто представляется как учение, которое несет в себе аморальность. При этом часто в критике используется тот факт, что некоторые люди используют религию как инструмент для достижения собственных целей. Подобное мнение иногда выражают словами Зигмунда Фрейда, говоря, что безнравственность во все времена находила в религии не меньшую опору, чем нравственность. В аморальности обвинялся и Бог Ветхого Завета:

И боги политеистических религий:

Согласно одному из исследований на основе репрезентативного опроса по вопросам морали, отход от религиозности не приводит к росту аморальности. «Полученная статистика свидетельствует: атеисты не более аморальны, чем верующие. Религия накладывает отпечаток на часть ответов, однако это относится скорее к особенностям догм различных верований. В собственно моральных и этических вопросах каждый человек руководствуется своими собственными соображениями, полученными при воспитании от родителей или врожденными, причем нельзя сказать, что атеисты воспитаны хуже, чем религиозные люди». youtube.com/embed/t5F8WFuWpcg?rel=0&wmode=opaque» frameborder=»0″ allowfullscreen=»true»> Мораль и конфликт цивилизацийМоральные суждения можно обосновать в рамках некоторой нормативной

системы, в случае же, когда сталкиваются противоречащие моральные

суждения из разных нормативных систем, нет оснований для выбора между

ними.

Таким образом, некорректно называть какую-то систему моральных

ценностей хорошей или плохой без упоминания того, что оценивается она с

позиций другой моральной системы. При таком понимании морали общечеловеческие ценности теоретически невозможны из-за разнообразия моральных норм. Практически же в мире идет постоянная борьба различных цивилизаций, одной из причин которой, по мнению наблюдателей,

является именно несовпадение моральных ценностей. Согласно другой точке

зрения, общечеловеческие ценности, в которых терпимость находится на

центральном месте, должны стать частью любой моральной системы именно с

целью избежать подобных конфликтов и сопутствующего насилия. В этой связи интересны слова Карла Маркса:

Известна т. н. «готтентотская мораль». При встрече христианского миссионера с одним из представителей этого племени якобы произошёл диалог типа: -Что такое плохо? Источники: http://truesite.ru/ http://ru.wikipedia.org/ http://samlib.ru http://www.youtube.com/ |

Лекция 15. Мораль

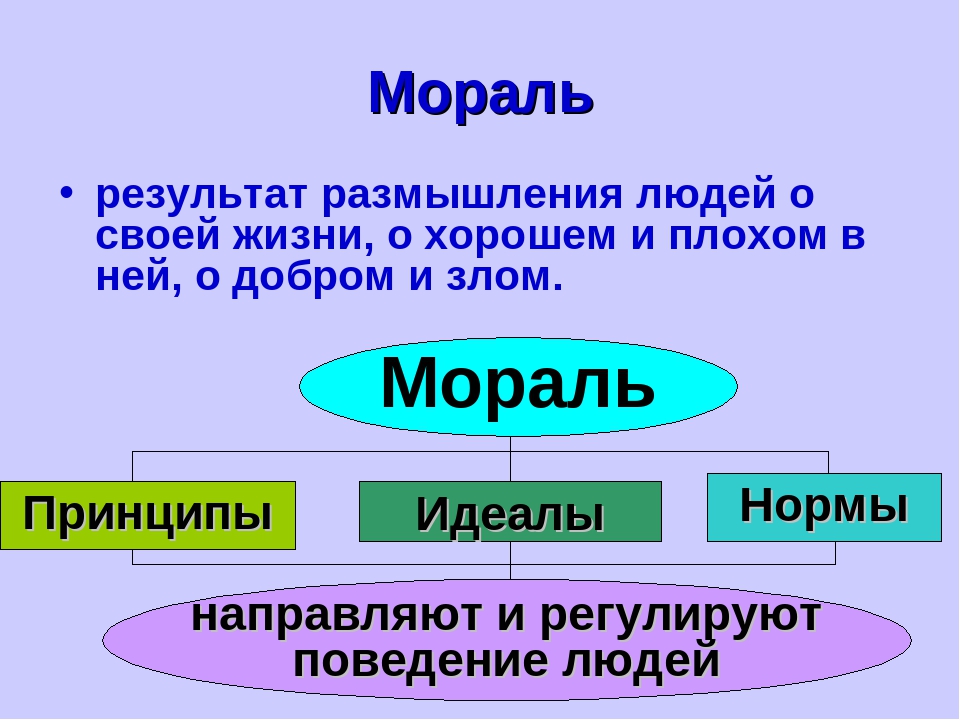

Мораль — форма общественного сознания, включающая ценности, правила, требования, регулирующие поведение людей. Другими словами, это принятые в обществе представления людей о должном и неправильном поведении, о добре и зле. Религия как один из компонентов включает принципы морали. Моральные установки также характерны и для этических учений. Мораль сегодня регулирует отношения людей в любом обществе.

Другими словами, это принятые в обществе представления людей о должном и неправильном поведении, о добре и зле. Религия как один из компонентов включает принципы морали. Моральные установки также характерны и для этических учений. Мораль сегодня регулирует отношения людей в любом обществе.

Ученые предполагают, что первичной формой морали стали табу. Табу — это жёсткие запреты на определённые действия. Например, уже в древних обществах были введены табу на половые отношения с родственниками и на совершение надругательских действий над умершими. Табу облекались мистикой, страхом наказания за нарушение.

С развитием общества возникали обычаи — исторически сложившиеся, многократно повторяемые формы действий, которые в глазах членов общества приобрели обязательное значение. Обычай — привычка, принятое, усвоенное дело, обиходное. Обычаи могут меняться. Они охватывают широкие сферы социальных отношений — личные, семейные, профессиональные, образовательные и т.п. Например, обычай вставать, приветствуя преподавателя, входящего в аудиторию — многократно повторяемое действие в большинстве школ и вузов.

Глубоко укоренившиеся в общественном сознании, передаваемые неизменными из поколения в поколение обычаи, правила поведения, становятся традициями. Обычаи чаще всего выполняются только потому, что «так принято». Традиции же облекаются эмоциональной окраской — стремлениями и усилиями людей сохранить и воспроизвести традиции. Например, некоторые семьи из поколения в поколение передают традиции и свято хранят их.

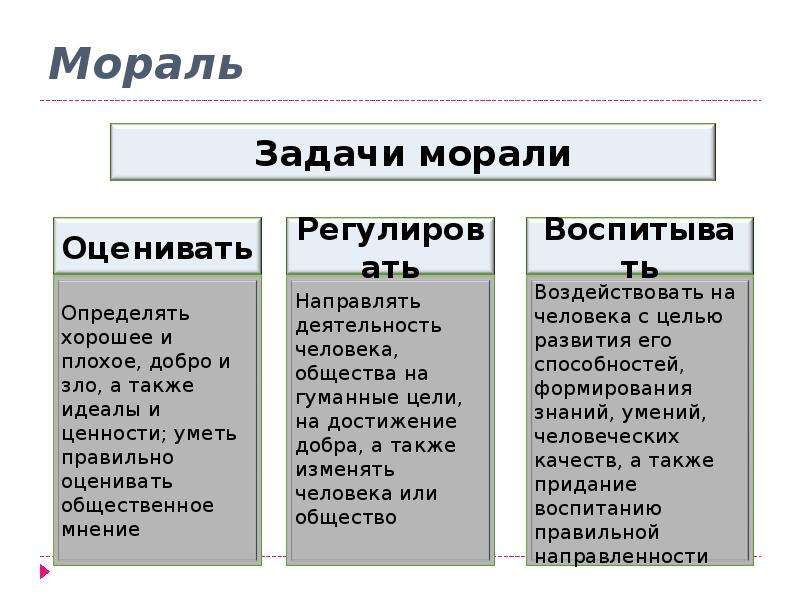

Функций морали много, и вряд ли когда получится составить их полный перечень. Выделим основные:— регулятивная – мораль регулирует поведение человека во всех сферах общественной жизни;

— мотивационная – мораль мотивирует человека, стимулирует его делание что-то сделать или не сделать. Например, молодой человек уступил в общественном транспорте место бабушке. Мотивом этого поступка стали его моральные принципы;

— ценностно-ориентационная – мораль является жизненным ориентиром для человека, показывает ему, что является хорошим, а что плохим;

— конститутивная – мораль устанавливает высшие, главенствующие над всеми другими регуляторами формы поведения людей.

Например, моралью установлено правило «не укради». Оно стало высшим регулятором в большинстве обществ;

Например, моралью установлено правило «не укради». Оно стало высшим регулятором в большинстве обществ;— координационная — мораль координирует действия людей, обеспечивает согласованность их поведения;

— воспитательная — мораль влияет на воспитание человека.

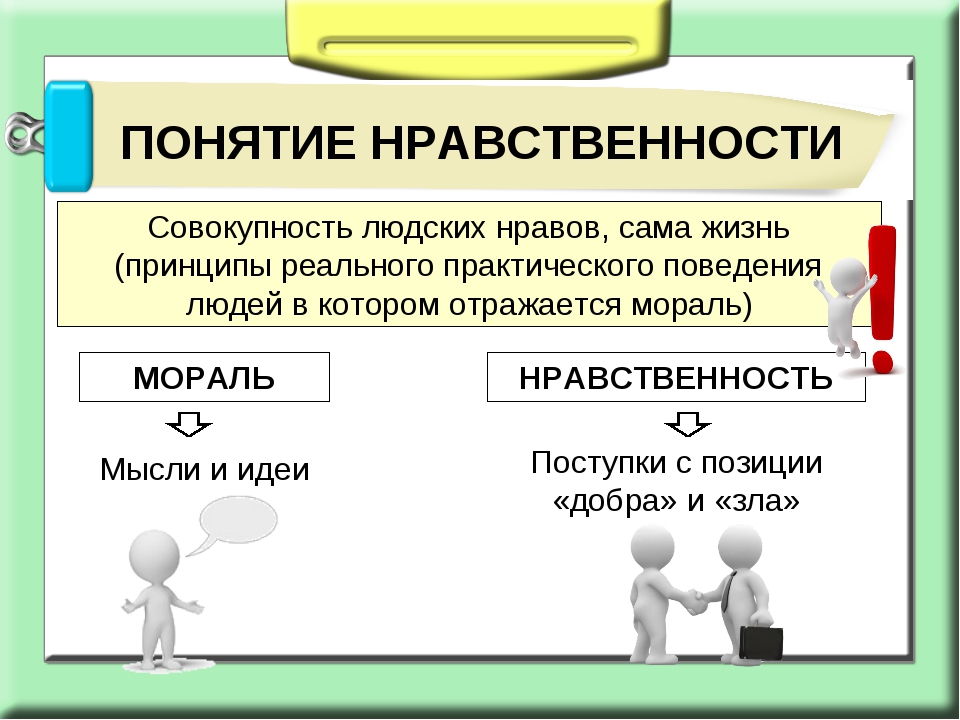

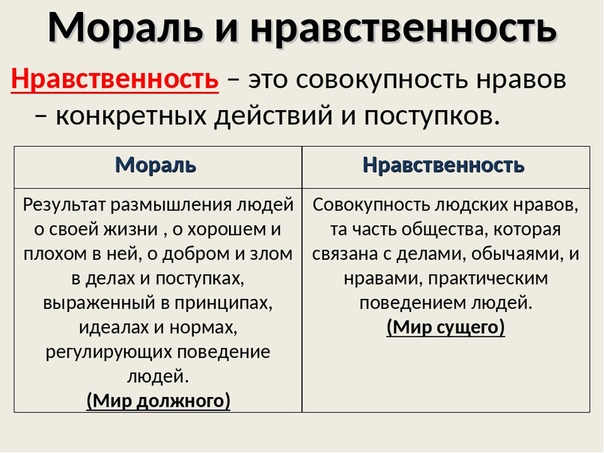

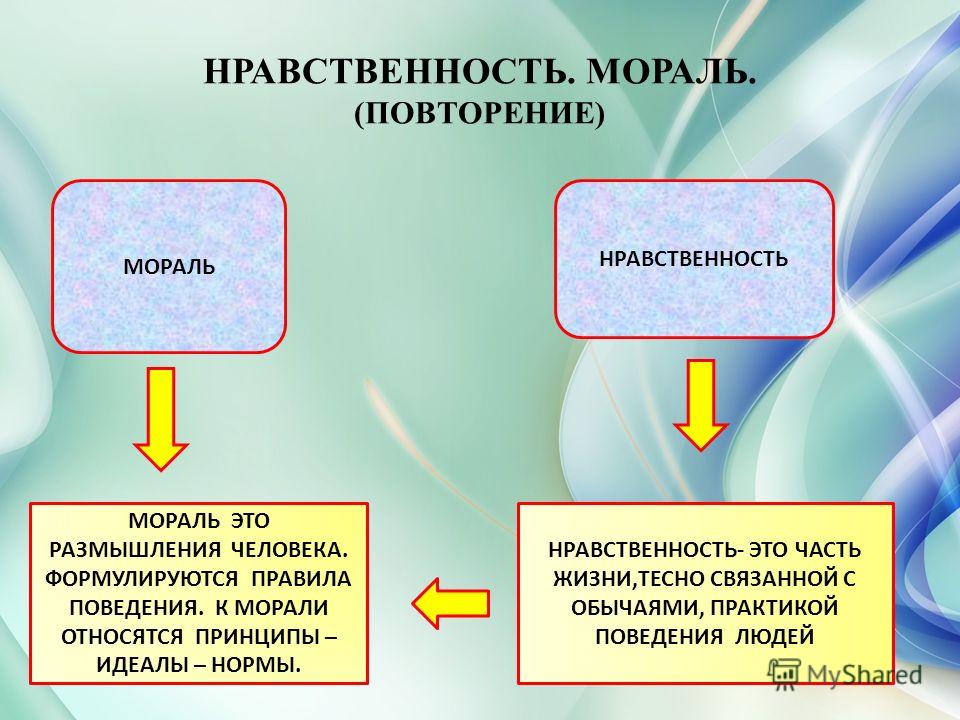

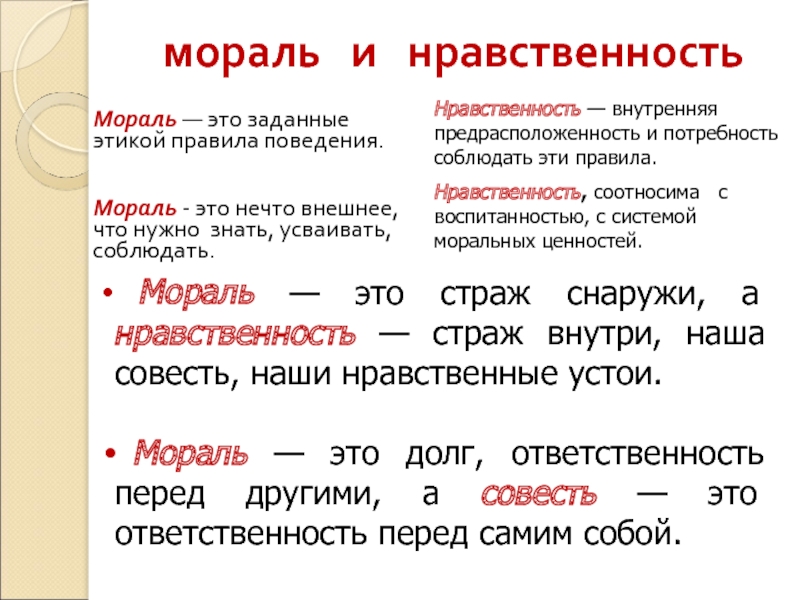

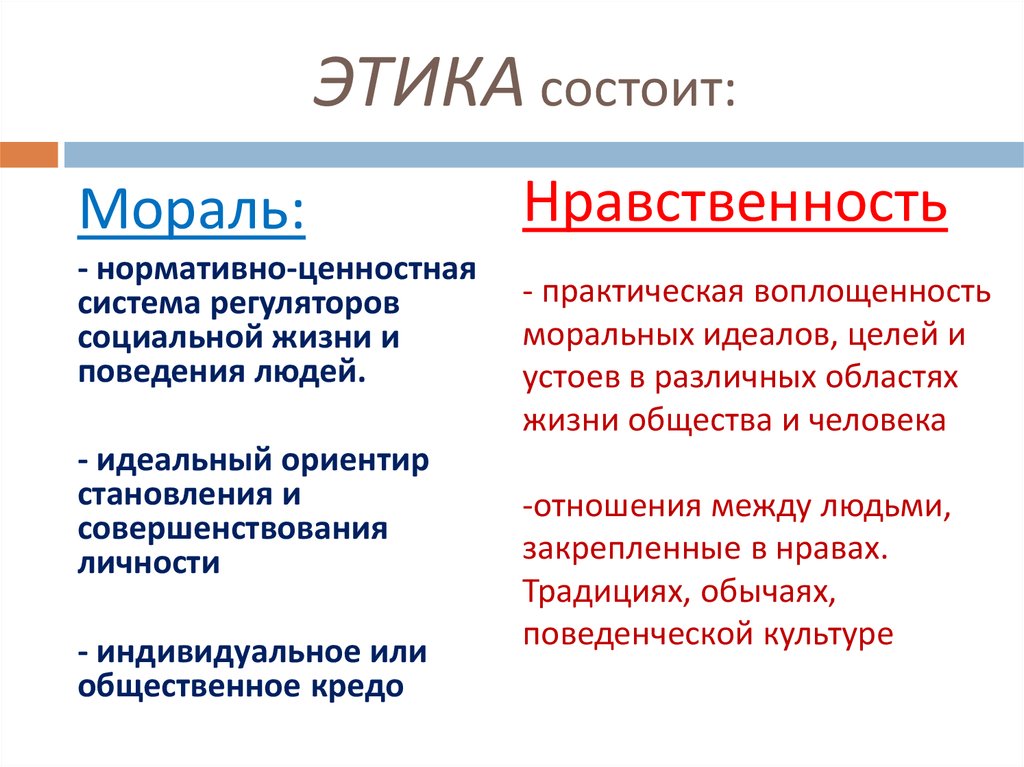

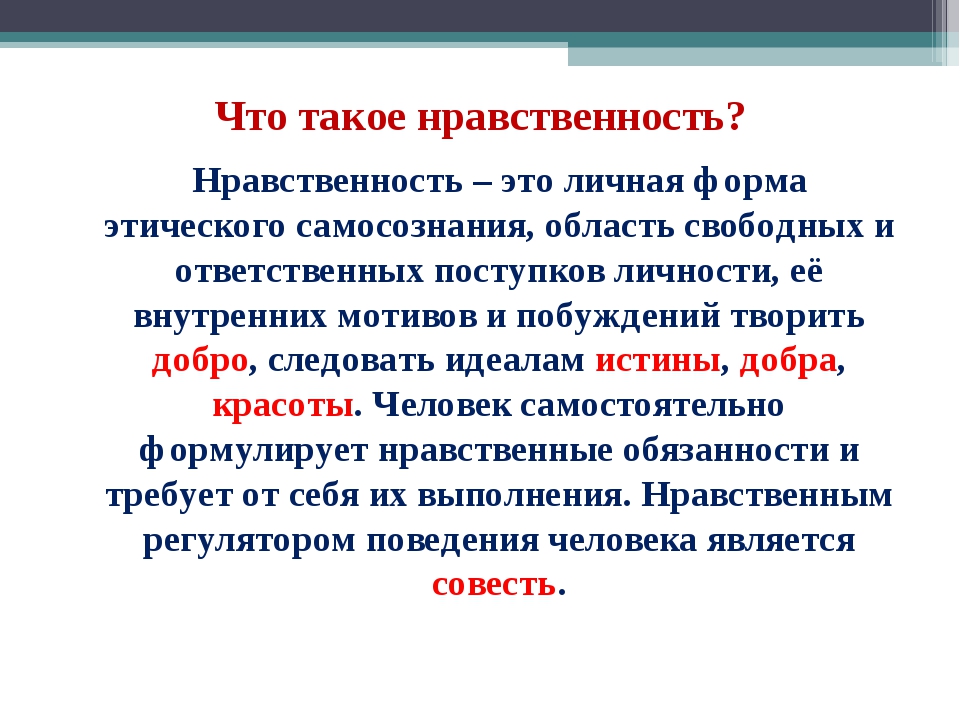

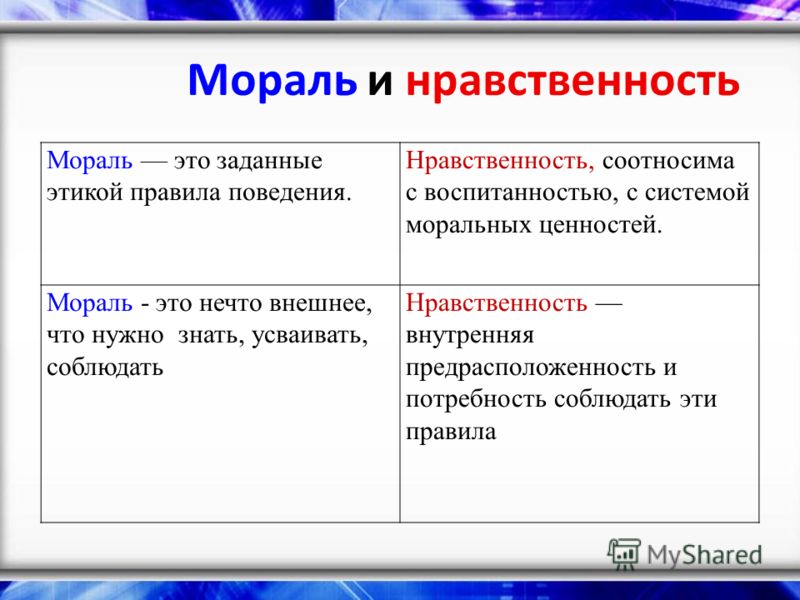

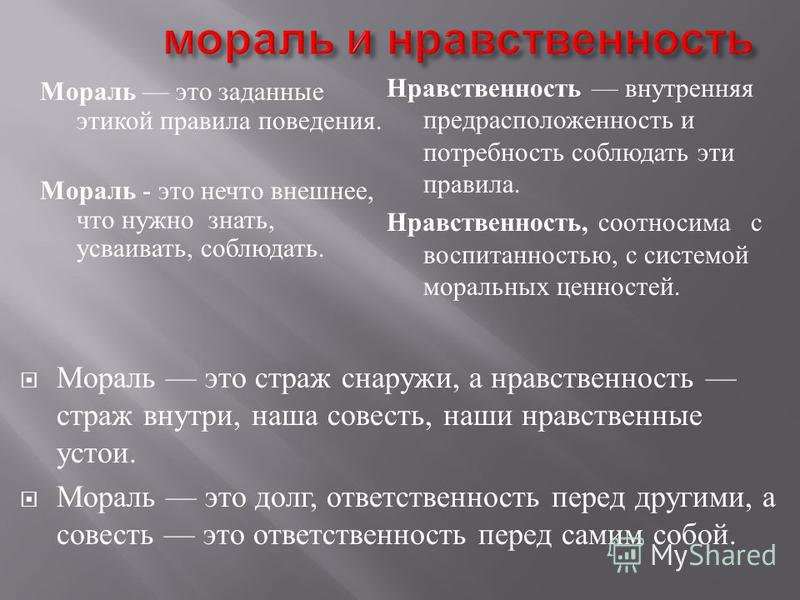

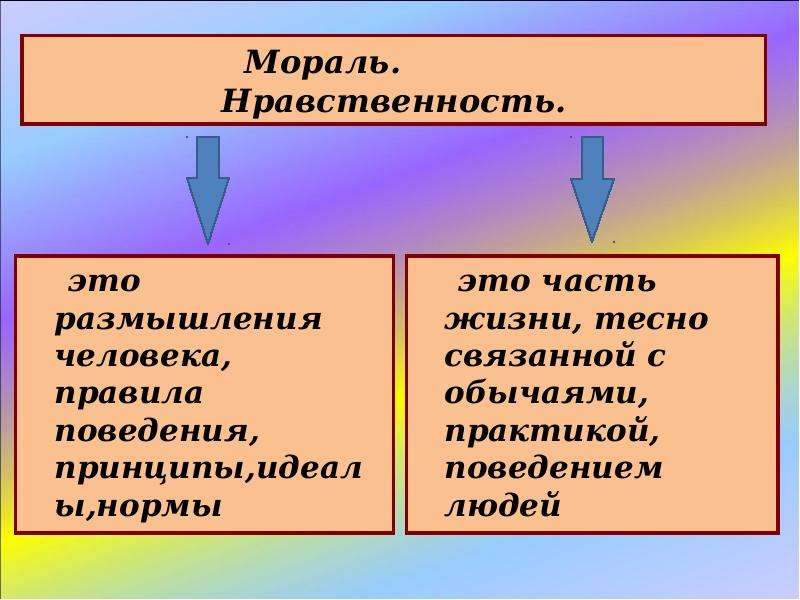

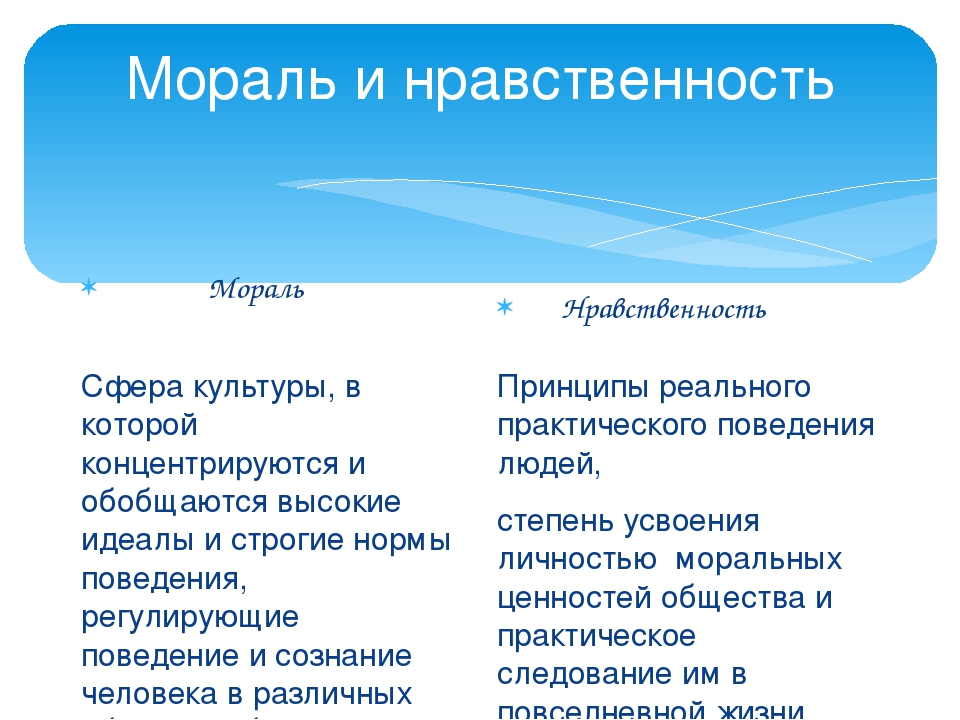

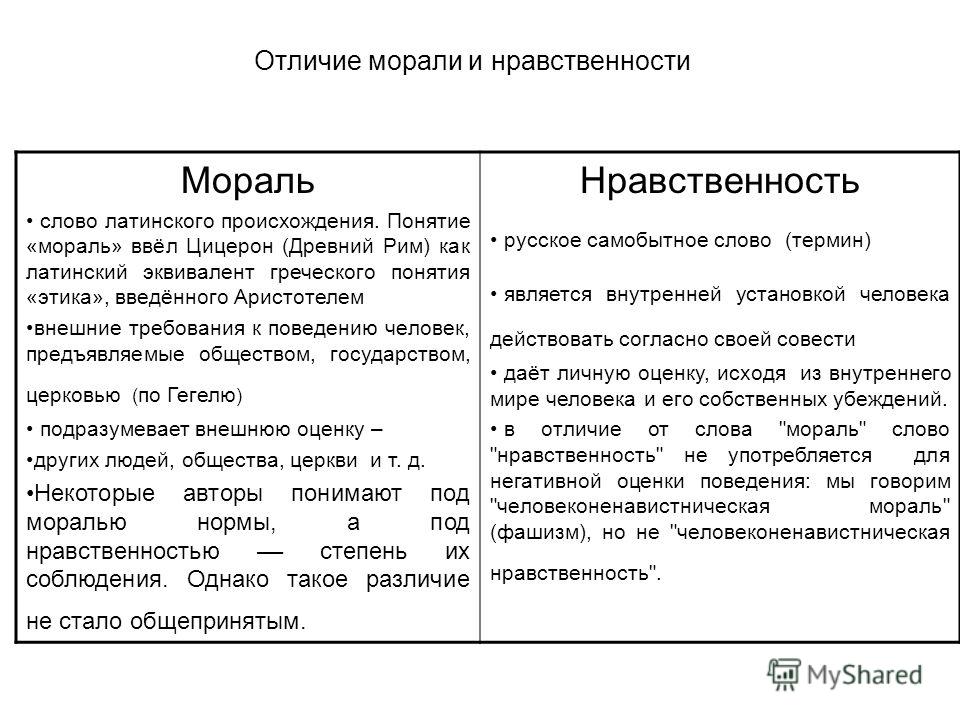

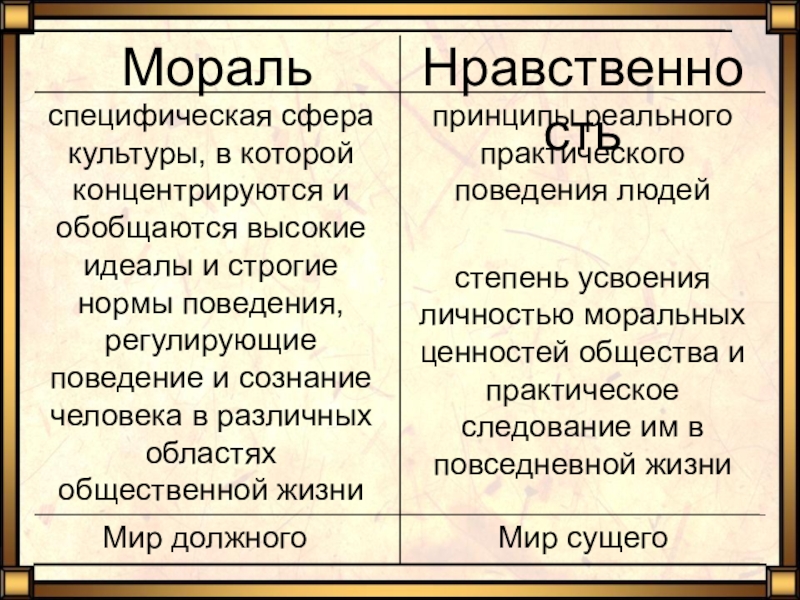

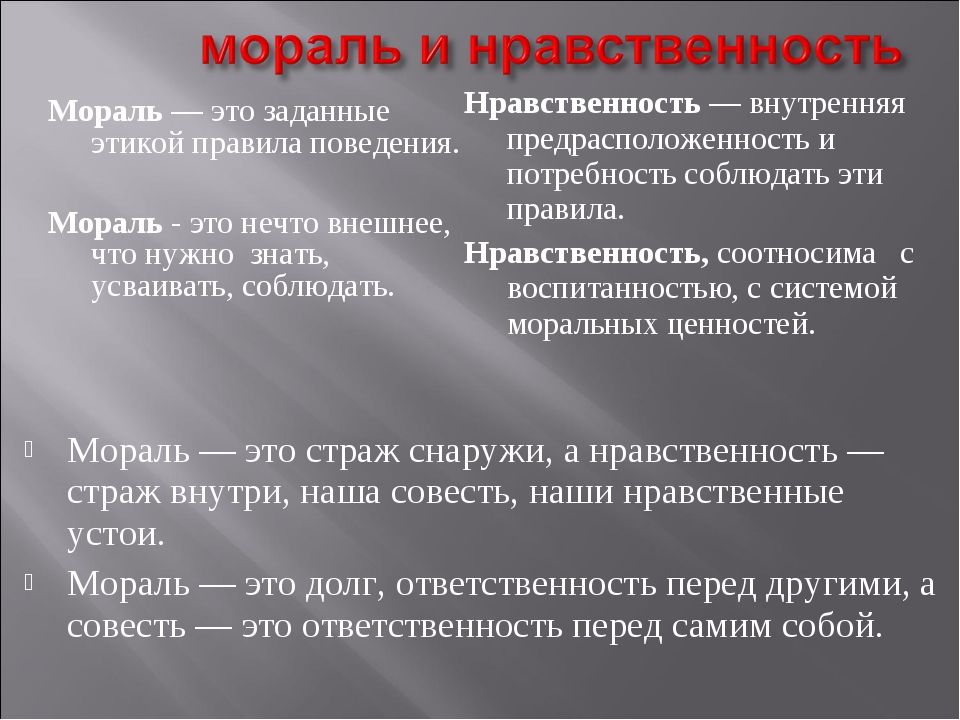

Многие учёные смешивают понятие морали и нравственности. Тем не менее, можно проследить тонкости различий в их понимании. Мораль — это сфера общественного сознания, даже сфера культуры, обобщающая правила поведения людей. А нравственность — конкретные принципы реального поведения человека.

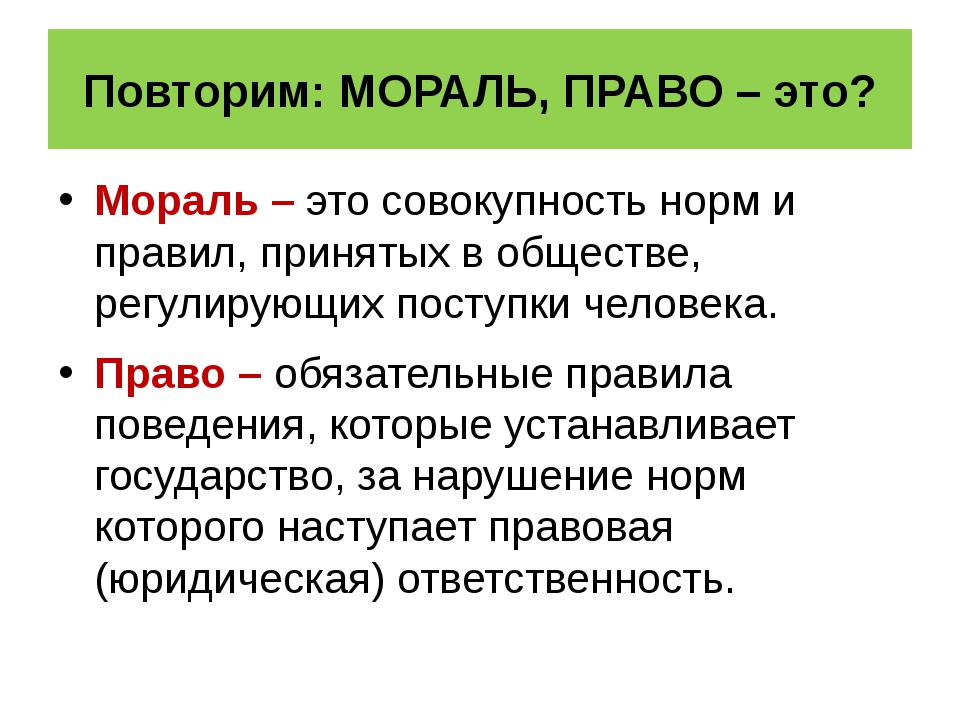

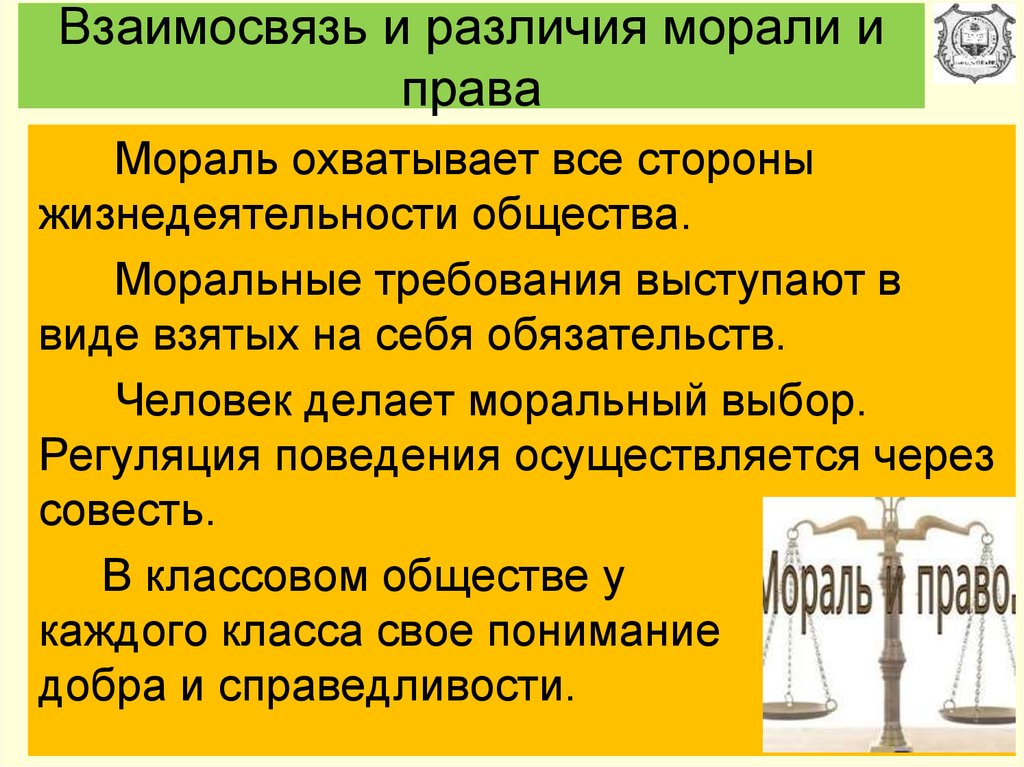

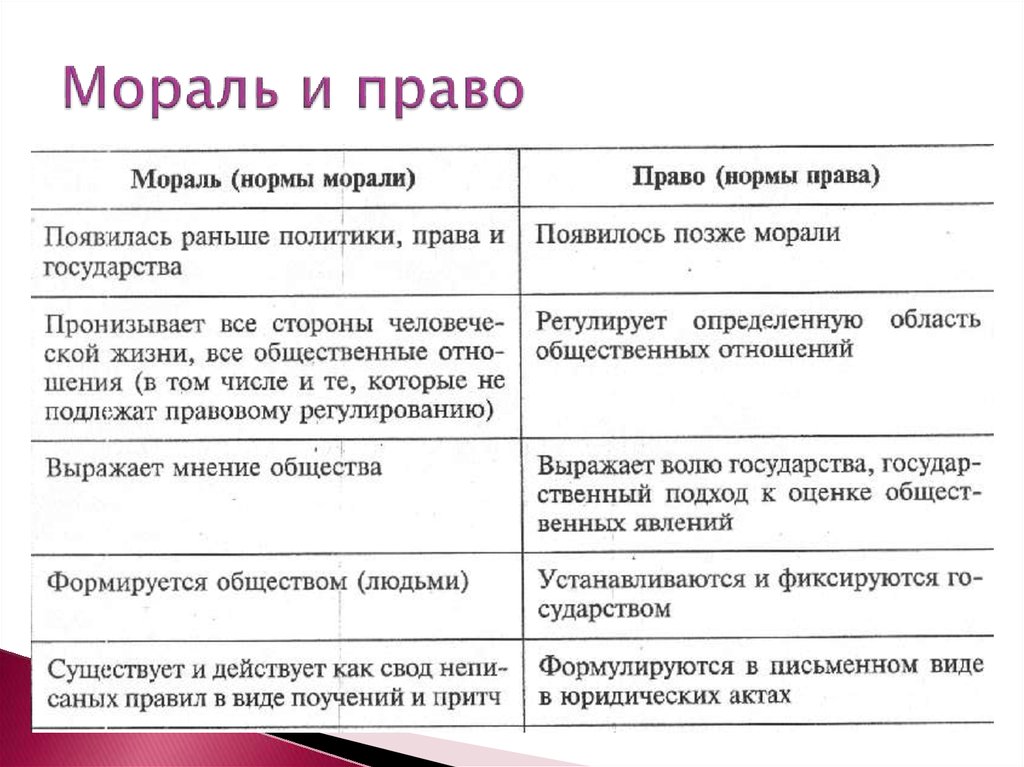

Мораль тесно взаимосвязана с правом. Общими признаками норм морали и права является то, что они универсальны, распространяют своё действие на всех людей, имеют общий объект регулирования — общественные отношения, опираются на понятия справедливости, выступают мерой свободы в социуме. Мораль и право имеют сходную структуру — включают правила поведения и санкции за их неисполнение. Только санкции эти разные.

Однако, можно выделить и различия норм морали и права:

— мораль сформировалась за счёт длительности развития общества и стала формой общественного сознания, право же санкционировано (принято) государством;

— нормы морали исполняются в силу привычки, в результате убеждения, воспитания, нормы права же обязательны для исполнения и поддерживаются силой государства;

— за неисполнение норм морали следуют угрызения совести, общественное порицание, другие неформальные санкции, нарушение норм права влечёт юридическую ответственность, накладываемую государством;

— нормы морали регулируют более широкую область общественных отношений, в отличие от правовых норм, регулирующих только отношения, подконтрольные государству. Например, отношения дружбы и любви прямо не подконтрольны праву, мораль же их регулирует;

Например, отношения дружбы и любви прямо не подконтрольны праву, мораль же их регулирует;

— моральные нормы нигде официально не оформлены, правовые нормы же чаще всего представлены в нормативных актах, изданных официально.

Моральные принципы, — правила поведения, — являются составной часть нравственной культуры личности. Нравственная культура личности — степень усвоения и поддержки личностью морального и нравственного сознания, культуры общества. Это важнейший элемент воспитания.

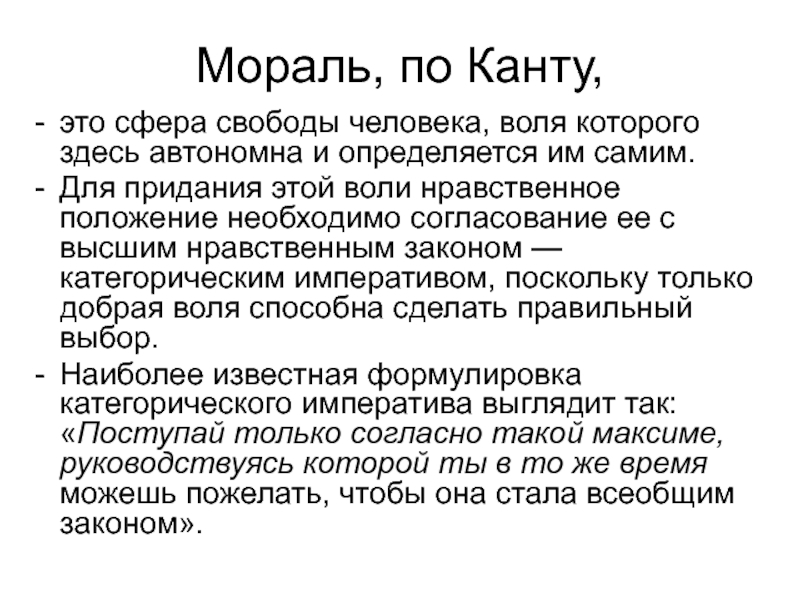

Современная нравственная культура основывается на множестве моральных принципов. Среди них можно выделить «золотое правило нравственности», высказанное ещё Иммануилом Кантом: «Поступай по отношению к другим людям так, как ты хочешь, чтобы они поступали по отношению к тебе». Важнейшим моральным принципом является также гуманизм — человеколюбие, признание личности каждого, учёт её потребностей и интересов, запрет насилия и агрессии. Другой нравственный принцип — моральная автономия личности. Он означает возможность человека выбирать способы своих действий и нести за них ответственность. Ответственность личности возможна тогда, когда она вправе сама определять линию своего поведения. Немаловажным нравственным принципом также является гуманизм — человеколюбие, признание права каждого человека на счастье. Гуманизм требует отказа от любых форм насилия над человеком.

Он означает возможность человека выбирать способы своих действий и нести за них ответственность. Ответственность личности возможна тогда, когда она вправе сама определять линию своего поведения. Немаловажным нравственным принципом также является гуманизм — человеколюбие, признание права каждого человека на счастье. Гуманизм требует отказа от любых форм насилия над человеком.

Видеолекция по теме:

Вы можете поделиться материалом лекции в социальных сетях:

Конспект урока обществознания в 6-м классе «Мораль в жизни человека»

Цель урока: определение роли моральных норм в жизни как решающих регуляторов общественной жизни.

Задачи:

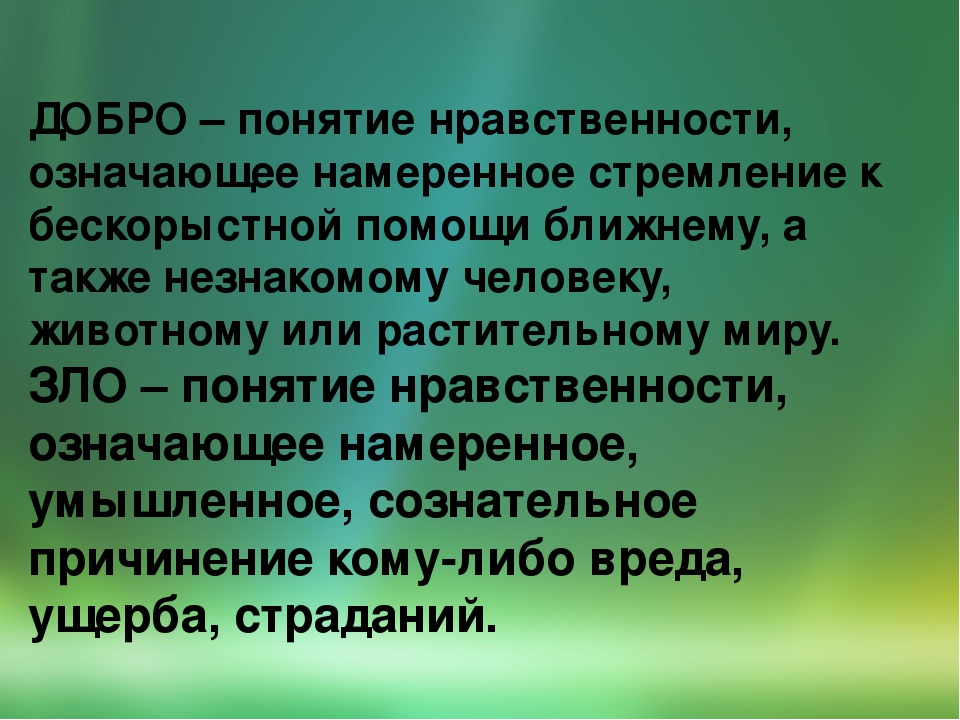

- образовательные: объяснить понятия «мораль», «добро», «зло», «золотое правило нравственности»;

- обучающие: совершенствование УУД:

- коммуникативных: умения полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, владения монологической и диалогической формами речи.

- познавательных: умения находить и выделить необходимую информацию, умения выдвигать и обосновывать гипотезу; умения структурировать информацию – ИКТ технологии.

- личностных: умения дать нравственно-этическую оценку, формирование личностного самоопределения.

- регулятивных: умения ставить учебную задачу, умения оценить качество и уровень усвоения материала.

- коммуникативных: умения полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, владения монологической и диалогической формами речи.

- воспитательные: выявлять причины и последствия совершения аморальных поступков; определять и объяснять свое отношение к поступкам людей; задуматься над своими нравственными ценностями.

- развивающие: анализировать, сравнивать, участвовать в эвристической беседе, дискуссии; работать с текстом учебника; выделять главное, актуализировать ранее изученное; составлять таблицы; выработать навыки работы в группе.

Тип урока: урок открытия новых знаний.

Формы работы учащихся: Работа с учебником, работа с раздаточным материалом, беседа, работа в парах, индивидуальная работа, заполнение схем.

Необходимое техническое оборудование: компьютер, мультимедийный проектор.

Ход урока

I. Организационный момент.

Мы начинаем наш урок. Давайте улыбнемся друг другу и пожелаем друг другу успехов, творчества и сообразительности на уроке.

Презентация.

2. Подготовка к изучению нового материала.

— Хочется начать наш урок с притчи “Яма”. Послушайте её внимательно. Притча “Яма”.

«Однажды пастух обидел одного человека, а тот затаил на него злобу и решил отомстить ему. Он знал, что обидчик пасёт животных в отдалённом месте, где почти никто не ходит, и решил воспользоваться этим: выкопать глубокую яму, чтобы пастух упал в неё. Поздней ночью человек начал копать. Когда он копал, то представлял себе, как его обидчик попадёт в яму и, может быть, что – нибудь себе сломает или умрёт в ней, не имея возможности вылезти оттуда. Или, по крайней мере, в яму упадёт его корова, овца или, на худой конец, коза. Долго и упорно он копал, мечтая о мести, не замечая, как яма становилась всё глубже. Но вот забрезжил рассвет, и он очнулся от своих мыслей. Каково же было его отчаяние, когда он увидел, что ….. ».

Долго и упорно он копал, мечтая о мести, не замечая, как яма становилась всё глубже. Но вот забрезжил рассвет, и он очнулся от своих мыслей. Каково же было его отчаяние, когда он увидел, что ….. ».

— Чем закончилась притча?

… за это время выкопал такую глубокую яму, что сам не сможет вылезти из неё.

— В чём смысл этой притчи?

Дети. Не желай зла другому.

— Какое отношение она имеет к сегодняшнему уроку?

3. Изучение нового материала.

— Мы живем в обществе, в котором существуют определенные ценности. Практически ежедневно мы стоим перед выбором — протянуть руку помощи своему другу или сделать вид, что это тебя не касается, пройти мимо бездомной собаки или накормить ее, навредить человеку, или простить его. Чтобы понять, какой выбор нужно сделать, мы опираемся на два регулятора: мораль и право. Они указывают как нам себя вести.

— Сегодня на уроке мы познакомимся с таким регулятором, как мораль, а о праве мы будем говорить в 8 классе.

— Откройте тетради, запишите тему урока «Мораль в жизни человека».

— План нашего урока вы видите на доске.

1. Что такое мораль?

2. «Золотое правило морали».

3. Нравственные (моральные) ценности.

— Давайте исходя из плана, сформулируем цель нашего урока. (Узнаем что такое мораль, для чего она существует, каковы ее признаки, что представляет собой «золотое правило морали»)

Как вы думаете, на какой вопрос мы должны ответить во время урока?

Какую роль выполняет мораль в жизни человека и общества.

— Итак, с чего начнем? (С определения мораль)

— Ребята, какие ассоциации у вас возникают при слове “мораль”? Пусть каждый подумает о собственном понимании морали и попробует найти ключевые термины, характеризующие это чувство (хорошее, доброе, правильное).

(Высказывают свои ассоциации: хорошее, доброе)

— Давайте посмотрим, какое определение дается в учебнике на странице 122.

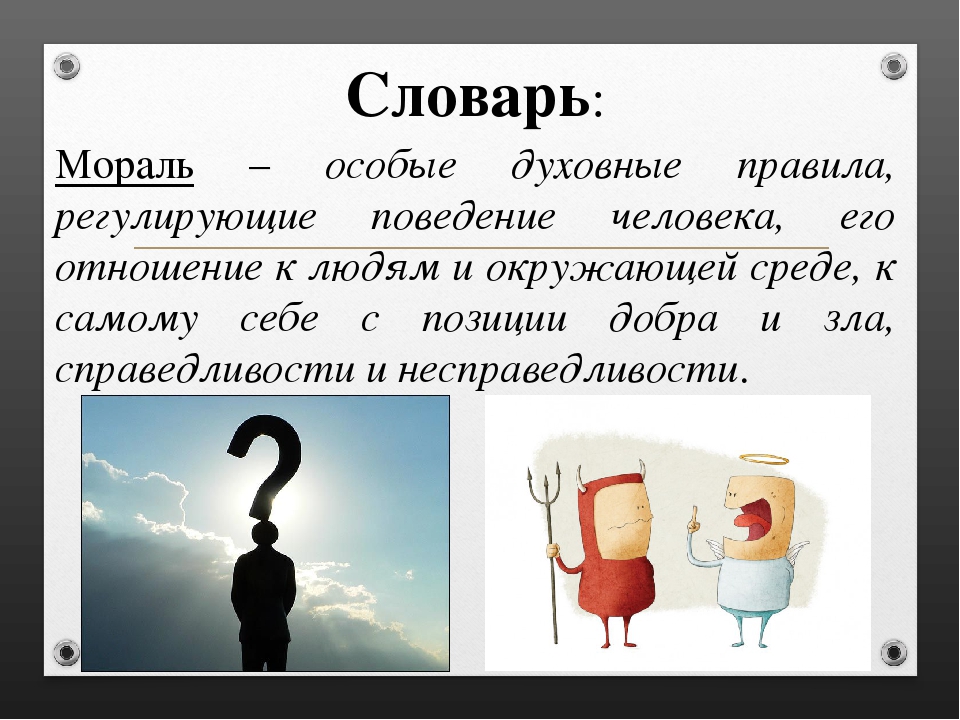

Мораль – это особые духовные правила, регулирующие поведение человека, его отношение к другим людям, к окружающей среде и к самому себе с позиции добра и зла, справедливости и несправедливости.

Работа с текстом учебника

А сейчас я предлагаю вам изучить пункт «Что такое мораль» на с. 122-123 и ответить на вопросы.

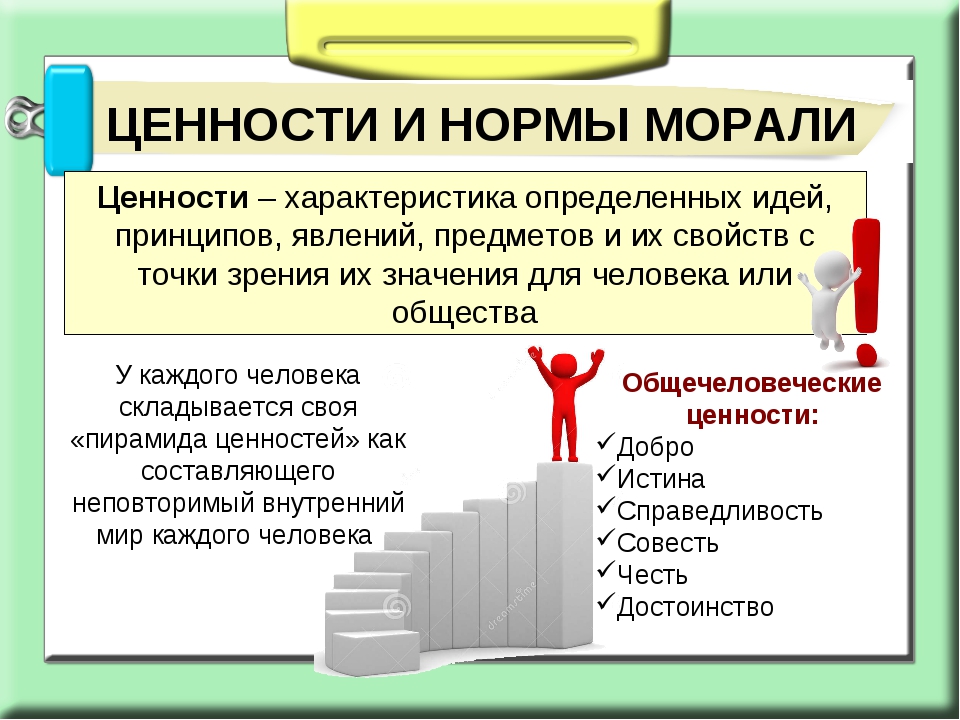

— Что включает в себя мораль? (Идеалы, традиции, нормы, принципы, критерии добра, чести, совести, справедливости)

— Какова основная функция морали? ( регулирует поведение человека, чтобы оно соответствовало требованиям общества)

— Какие существуют механизмы самоконтроля личности? (совесть, чувство долга)

— Приведите примеры поступков, на которые человека подвигает чувство долга и совесть. (защита Родины во время войны, помощь пострадавшим людям в случае аварий, катастроф, стихийных бедствий и т.д.)

— Попробуйте привести примеры моральных норм (уступить место в общественном транспорте пожилому или женщине, здороваться с незнакомым человеком, вставать при взрослых, обращаться к старшим по имени отчеству и т.д.).

— А кто устанавливает нормы морали? (общество)

— А где записаны эти правила? (они неписанные)

— Мудрецы придумали правило, благодаря которому люди стараются поступать правильно (морально). Это правило называется «золотым правилом морали».

Это правило называется «золотым правилом морали».

Кто из вас знаком с этим правилом?

Чтобы с ним познакомиться прочитайте текст на с. 124 учебника и выполните задание в парах.

Задание: Запишите, как звучит «золотое правило морали» в разных источниках.

- Древнеассирийское поучение (VII в. до н.э)

- Конфуций:

- Будда:

- Ветхий Завет:

- Христос:

- Мухаммад:

Поступай по отношению к другим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.

— Почему его называют золотым?

В древности существовало поверье, что на одном плече человека сидит ангел, а на другом – дьявол, и каждый нашептывает свое. Кого послушает человек, так себя и поведет.

Но у человека всегда есть выбор: он ведь может услышать, что шепчет ангел и послушаться его. Но для этого ему необходимо вырабатывать мнение поступать в соответствии с нормами морали, а это нелегко.

Добру противостоит зло.

Между этими категориями с самого основания мира идёт борьба. К сожалению, в этой борьбе подчас сильнее оказывается зло, потому, что оно активнее и меньше требует усилий. Зло всегда связано с жестокостью, насилием. Насилие в современном обществе, к сожалению, не редкость, но его можно и нужно избегать. Насилию всегда противостоит ненасилие. История знает немало людей, для которых принцип ненасилия становился нормой. Таким человеком являлся индийский общественный деятель Махатма Ганди. Отстаивая независимость своей страны, он оставался сторонником этого принципа. И благодаря его усилиям Индия в 1947 г. мирным путем получила независимость.

С ненасилием связано еще одно понятие – это милосердие. Как вы его понимаете?

Милосердие — сердечность, сострадание к нуждающимся.

Послушайте сообщение о Дарье Севастопольской и ответьте на вопрос – Можно ли назвать Дарья Севастопольскую милосердным человеком? Почему?

Сообщение уч-ся

Милосердие движет и людьми, которые занимаются благотворительностью.

Благотворительность – добровольная деятельность людей, которые оказывают бескорыстную и безвозмездную помощь нуждающимся.

Сообщение учащегося о благотворительном фонде.

Значение морали в жизни общества.

Ребята, но если у нас есть законы, которые строго поддерживают порядок в стране и наказывают за несоблюдение правовых норм, то зачем нам нужна мораль? Может быть, мы сможем обойтись и без неё? (Ответы детей)

Мораль играет большую роль в жизни общества. Она воспитывает в человеке качества, которые помогают ему совершать хорошие поступки, а не плохие.

А теперь давайте с вами составим синквейн со словом «мораль».

Синквейн

Мораль

Регулирует, воспитывает

Чистая, справедливая, правдивая

Регулирует поведение человека в обществе

Добро

4. Домашнее задание

§ 18, термины

Б.У. – вопросы 1-3

П. У. – вопросы 7 или 9

У. – вопросы 7 или 9

В.У. – Придумать макет медали «За милосердие»

Оценивание

5. Рефлексия

Учитель подводит итоги:

— Что вы почувствовали на уроке?

— Задумывались ли вы о проблеме добра и зла раньше всерьёз?

— Полезен ли был урок?

— Надо ли говорить о добре и зле?

— Достаточно ли знать просто моральные нормы?

Просто знать недостаточно, самое главное – выполнять эти нормы, совершать добрые поступки. Проблема добра и зла – это вечная проблема, и, чтобы мир стал добрее, мы должны соблюдать моральные нормы.

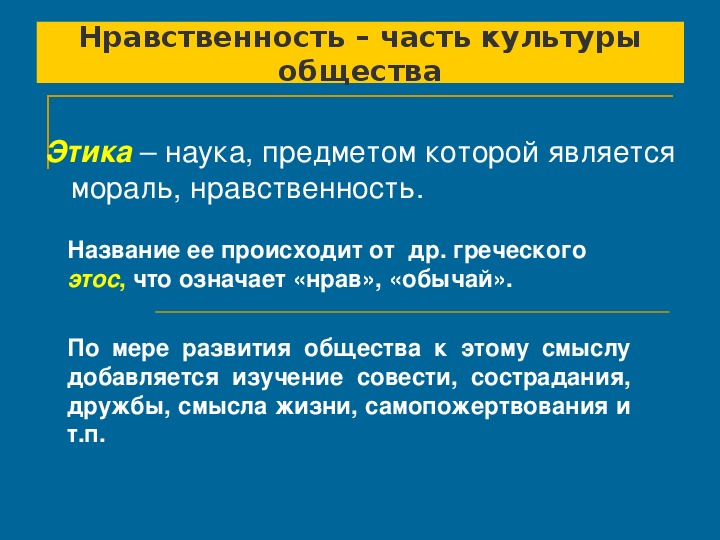

Понятие этикиЭтика — это область социально-философских исследований, в рамках которой изучается мораль (см. Мораль), выражающая особую сферу надбиологической регуляции отношений между людьми и связанные с ней высшие ценности и идеалы долженствования.

Наряду с этим, этика иногда рассматривается как теория добродетелей, видящая свою цель в обосновании модели достойной жизни человека, выражающей идеалы человечности. В настоящее время сложившаяся в общественных науках традиция понимает под этикой по преимуществу область знания, а под моралью (или нравственностью) её предмет. В общественном опыте и обыденном языке такое разграничение, однако, пока не закрепилось. Предмет и проблематика этикиРазмышления о предмете этики в истории европейской философии традиционно концентрировались вокруг ряда сквозных проблем, таких, как соотношения счастья и добродетели, индивидуальной и социальной этики, намерений и действий, разума и чувств в моральной мотивации, свободы и необходимости человеческого поведения и тому подобных. По родовой принадлежности этика относится к философии (см. Философия), составляя её нормативно-практическую часть. При этом она существенным образом связана с метафизикой, и в этом, прежде всего, выражается её философский характер. Мораль претендует на абсолютность, на то, чтобы быть последней ценностной опорой человеческого существования, поэтому учение о морали всегда взаимоувязано с учением о бытии; по характеру трактовки оснований морали все философские моральные системы можно подразделять на гетерономные и автономные. Существенное своеобразие этики состоит в том, что она, будучи наукой о морали, является в то же время в известном смысле частью последней.

Вопрос о предмете этики не имеет однозначного, бесспорного решения: как философская наука этика в определённой мере сама создаёт свой предмет — отсюда многообразие и индивидуализированность этических систем. Развитие этикиПредставления об этике формируются в процессе осмысления правильного поведения человека в обществе (см. Общество), прежде всего в восточной духовной культуре первой половины I тысячелетия до новой эры и в западной [античной] философии, начиная с IV века до новой эры. Комплекс этических воззрений Древнего Востока, сохраняющий свои основные аксиомы и в современной концептуальной модели нравственности, отличается космологизмом, интенцией на гармонию человека и мира, метафоричностью и мифопоэтичностью, поисками путей нравственного совершенствования. В западной философии способы этической концептуализации нравственного опыта были предложены Сократом и систематизированы Аристотелем. Термин «этика» впервые встречается в названии всех трёх его сочинений, посвящённых проблемам нравственности («Никомахова этика», «Евдемова этика», «Большая этика»), и несёт в них основную содержательную нагрузку. В последующем также остаётся одним из типичных названий философских произведений и становится общепринятым обозначением учебной дисциплины. Аристотель говорил об этике в трёх смыслах: как об этической теории, этических книгах, этической практике (см. Аристотель. «Вторая Аналитика», книга 1, 33, 89в. Непосредственное выделение этики как особого аспекта философии в европейском культурном регионе связано с открытием софистов, согласно которому установления культуры существенно отличаются от законов природы. Софисты обнаружили, что законы, обычаи, нравы людей изменчивы и разнообразны. В отличие от необходимости природы, которая везде одна и та же, они являются случайными и произвольными. Встала проблема сопоставления различных законов, нравов, выбора между ними, такого их обоснования, которое стало бы вместе с тем и их оправданием. Необходимо было показать, что общественные нравы не только по традиции считаются, но и по существу могут быть прекрасными и справедливыми. Сократ поставил знак равенства между совершенством человека, его добродетелью, и знанием. Платон пошёл дальше: для того, чтобы придать новую легитимность нравам и институтам полиса, необходимо познать идею блага и руководствоваться этим знанием, доверив управление обществом философам-мудрецам. По мнению Аристотеля, отождествление добродетели с науками было ошибкой. Зенон из Кития и Эпикур разделяли философию на логику, физику и этику, следуя в этом традиции, восходящей к Академии Платона. Некоторые из древних сводили философию к двум или к одной части (так, стоик Аристон отождествлял её с одной этикой). Однако своеобразию философского знания соответствует трёхчастное деление, которое в известном смысле вслед за И. Кантом можно считать исчерпывающим. Превалирующей в послеаристотелевской философии стала точка зрения, согласно которой в этой взаимосвязанной триаде решающей была физика. Упорядоченный, разумно организованный космос рассматривался в качестве плодоносящей почвы этики. Основные усилия средневековых христианских философов (после начального периода конфронтации с греческой философией, которая была объявлена виновницей гибельного падения нравов) оказались направлены на то, чтобы обосновать возможность интеграции этики языческой древности в структуру христианских ценностей. Преимущественной точкой опоры в решении данной задачи первоначально становится традиция Платона. Августин высоко оценивает произведённое Платоном разделение философии на физику, логику и этику, полагая, что тот лишь открыл (а не создал) объективно заданный порядок вещей. В этом контексте патристика не рассматривала этику в послеаристотелевском индивидуалистическом варианте, отдавая предпочтение её аристотелевской социально-полисной версии. Как самостоятельная учебная дисциплина в рамках средневекового свода знаний этика вычленяется в аристотелевской версии; после перевода в XIII веке на латинский язык «Никомаховой этики» последняя становится основным университетским учебником. Этика становится обозначением как всей практической философии, так и её первой составной части (наряду с экономикой и политикой). Разрабатывается систематика добродетелей, где десять аристотелевских добродетелей берутся в сочетании с четырьмя основными добродетелями Сократа — Платона в иерархии, завершающейся христианскими добродетелями веры, надежды, любви. Этическую систематику позднего Средневековья разработал Фома Аквинский («Комментарии к Никомаховой этике»). Этика Нового времени отказывается от идеи трансцендентных моральных сущностей и апеллирует к человеческой эмпирии, стремясь понять, каким образом мораль, будучи свойством отдельного индивида, является в то же время общеобязательной, социально организующей силой. Ф. Бэкон подразделяет этику на два учения — об идеале (или образе блага) и об управлении и воспитании души. Вторая часть, которую он называет «Георгиками души», является самой великой, хотя философы уделяли ей меньше всего внимания. Этика — часть философии человека, изучающая человеческую волю; она имеет дело только с осуществимыми целями, а признак такой осуществимости, по Бэкону, — способность создания практически действенной технологии воспитания. Декарт уподоблял философию дереву, корни которого — метафизика, ствол — физика, а ветви — практические науки (медицина, механика и этика, которая является «высочайшей и совершеннейшей наукой»). Согласно Т. Гоббсу, этика должна следовать за геометрией и физикой и основываться на них (Гоббс Т. «О теле», гл. II, VI). Эти методологические установки у Гоббса сочетаются с содержательными выводами, которые из них не вытекают, хотя сами по себе они очень важны и открывают принципиально новую исследовательскую перспективу этики. Гоббс оспаривает представление о человеке как общественном (политическом) животном, из которого явно или неявно исходила предшествующая этика. Человек изначально эгоистичен, нацелен на собственную выгоду. Естественным состоянием людей является война всех против всех, причём «понятия правильного и неправильного, справедливого и несправедливого не имеют здесь место» (Гоббс Т. Б. Спиноза стремится идти в этике «геометрическим путём» и исследовать человеческие действия «точно так же, как если бы вопрос шёл о линиях, поверхностях и телах» (Спиноза Б. «Этика», ч. III, предисловие. — Избранные произведения в 2-х тт., т. 1. — М., 1957, с. 455). Он создаёт этику личности, совпадающей в своём могуществе с самим миром. Предмет и задача этики — свобода человека, понимаемая как освобождение из-под власти аффектов, пассивно-страдательных состояний, и способность быть причиной самого себя. Достигается она через познание, составляющее сущность и могущество человеческой души. Спиноза порывает с традицией, которая непосредственно связывала этику с общественным бытием человека, установлениями культуры: человека в природе нельзя изображать как государство в государстве. Посредствующим звеном между индивидом и добродетелью является не политика, а познание (без познания нет разумной жизни). Односторонности надындивидуальной этики общественного договора и этики личности отражают свойственное буржуазной эпохе, трагически переживаемое ей противоречие между социально-всеобщими и индивидуально-личностными измерениями бытия человека. Поиски синтеза между ними — характерная черта этики XVIII века. Одним из опытов такого синтеза стал английский этический сентиментализм. По мнению Ф. Хатчесона, добродетель заложена в человека природой и Богом. Её основа — моральное чувство как внутреннее сознание и склонность ко всеобщему благу; оно действует непосредственно, без оглядки на личный эгоистический интерес; сопровождая наши поступки, оно направляет их к достойному и прекрасному. Наиболее значительным опытом синтеза различных этических учений Нового времени стала этика И. Канта, который впервые установил, что в рамках морали человек «подчинён только своему собственному и, тем не менее, всеобщему законодательству» (Кант И. «Основоположение к метафизике нравов», разд. 2. Сочинения в 6 тт., т. 4. — М., 1965, с. 274). Основным законом нравственности, по Канту, является категорический императив, всеобщий обязательный принцип жизни человека: «… поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». В этом смысле моральность зиждется на долженствовании, свободе и добровольности поступка, альтруизме; легальность же определена гипотетическим императивом и действиями по чувственной склонности и эгоизму. Кант исследует антиномию должного и сущего, несовпадение идеала и действительности, постулирует свободу воли, бытие Бога и бессмертие души как последнее чаяние на осуществление нравственного закона в потустороннем мире. Г. В. Ф. Гегель пытается снять дуализм (свободы и необходимости, добродетели и счастья, долга и склонностей, категорического и гипотетического императивов и так далее), пронизывающий этику Канта. Стремясь обосновать мораль не только как субъективный принцип долженствования, но и как объективное состояние, он исходит из того, что индивид обособляется в качестве личности, утверждает свою субъективность только в обществе, государстве. Всеобщая воля — в себе и для себя разумное в воле, она воплощается в государстве, которое есть объективный дух, «шествие Бога в мире; его основанием служит власть разума, осуществляющего себя как волю» (Гегель Г. В. Ф. «Философия права», § 258. — М., 1990, с. 284). Современное основанное на праве государство характеризуется тем, что в нём принцип субъективности достигает завершения. Оно «есть действительность конкретной свободы», «всеобщее связано в нём с полной свободой особенности и с благоденствием индивидов» (Философия права, § 260, с. После Гегеля наметился поворот в этике, который можно назвать антинормативистским; он был направлен на критику морализирующего отношения к действительности и заявил себя в двух основных вариантах — в марксизме и в философии Ф. Ницше. Пафос философии К. Маркса и Ф. Энгельса состоял в том, чтобы придать человеческой активности предметный, миропреобразующий характер. Кант, писали они, остановился на одной доброй воле, перенеся её осуществление в потусторонний мир. Задача же состояла в том, чтобы осуществить её в этом мире, трансформировать вневременный идеал в программу исторического действия. Исходя из понимания бытия как практики, Маркс и Энгельс обосновывали перспективу морально преобразованного бытия, перспективу коммунизма, описываемого ими как практический гуманизм. Такое понимание предполагало критику морального сознания с его претензиями на самоцельность. Мораль в её исторически сложившемся виде интерпретировалась как особая, к тому же превращённая форма общественного сознания. Другая линия конкретной, не метафизической, антиспекулятивной этики намечена в философии А. Шопенгауэра и С. О. Кьеркегора, которые апеллировали к индивиду, отдельной личности, связывая истоки морали и её практические формы с единичностью человеческого существования. Антиспекулятивное и антирационалистическое отношение к классической традиции с особой определённостью обнаружилось в философии Ф. Ницше, которая в своей основе и общей нацеленности есть критика морали. Об этике Ницше можно говорить по преимуществу в отрицательном смысле. Ницше выступает против объективированного рассмотрения человека, и в этом контексте против подчинения морали познанию, а этики — гносеологии и онтологии. Он исходит из волевого начала в человеке как самого специфичного и существенного его признака. Воля как неотчуждаемое свойство человека заключает свой разум в себе; «воля к истине есть воля к власти» (Ницше Ф. «По ту сторону добра и зла». — Сочинения в 2-х тт., т. 2. — М., 1990, § 211, с. 336). После радикального отрицания морали и этики в их традиционном понимании, что было превалирующим настроением в послегегелевской философии, к концу XIX века восстанавливается позитивное отношение к морали, а вместе с ним и особый дисциплинарный статус этики. Показательными для этих изменений являются такие идейно между собой не связанные феномены, как возрождение интереса к Канту и возникновение эволюционной этики. Неокантианцы по сути дела отказались от кантовской метафизики нравственности, идеи ноуменального мира и примата практического разума перед теоретическим. В варианте Марбургской школы неокантианство интерпретировало этику как логику общественных наук; оно стремилось снять разрыв между долгом и склонностями, добродетелью и счастьем, сближало этику с правом, педагогикой (Г. Коген, М. Венчер). В варианте Баденской школы (В. Виндельбанд, Г. Риккерт) формальный образ морали дополнялся взглядом, согласно которому реальные мотивы поведения не поддаются этическому обобщению, а ценностные определения имеют исторически индивидуализированный характер. В XX веке этика развивалась под существенным (быть может, определяющим) воздействием идеала научной рациональности, что не помешало ей сохранить социально-критическую направленность и на свой манер противостоять тоталитарному духу времени. Феноменологическая этика заострена как против жёсткого догматизма классической этики (в частности, рационалистического априоризма Канта), так и против утилитаристского релятивизма. Она исходит из того, что ценности представляют собой некую объективную структуру (мир ценностей), которая дана человеку в непосредственных актах чувствования. В отличие от рационализма, видевшего в чувствах выражение субъективности, феноменология рассматривает акт чувствования как способ познания ценностей. Волевой акт, направленный на добро, по Э. Гуссерлю, является добрым не в силу природных оснований или иных внешних по отношению к самому добру причин, он заключает добро в себе как идеальный образ, остающийся всегда равным самому себе независимо от того, кто конкретно воспринимает его в этом содержании. Априорные, идеально-объективные ценности становятся пределом устойчивого желания и предстают перед человеком в качестве практического императива. Возникающая при этом проблема состоит в том, чтобы в акте оценки высветить сами ценности в их общезначимом содержании и чтобы трансформировать их объективный порядок в жизненную задачу. Примечательными с точки зрения понимания предмета этики в XX веке являются принципиально противоположные образы морали, сложившиеся в американском прагматизме (У. Конец XX века в европейской этике характеризуется двумя новыми тенденциями — переходом к прикладной этике и переосмыслением предмета этики в контексте постмодернистской философии. Прикладная этика занимается моральными коллизиями в конкретных сферах общественной практики и существует как совокупность дисциплин (биоэтика, этика бизнеса, этика науки, политическая этика и другие), которые стали составными элементами самих этих практик. Является дискуссионным вопрос о статусе прикладных этик, в частности о том, остаются ли они составной частью философской этики или превратились в частные дисциплины. Характер аргументации этико-прикладных исследований, прямо связанной с философскими образами человека и предполагающей предварительное решение вопросов, касающихся понимания морали, её места в системе человеческих приоритетов, достоинства и прав человека, онтологических признаков личности и другого, позволяет предположить, что прикладная этика является важной стадией процесса исторического развития самой морали. Постмодернистская философия с её отказом от логоцентризма, деконструированием классических философских оппозиций, прежде всего оппозиции познающего субъекта и объективной реальности, со свойственным ей пафосом единичности, ситуативности, открытости имеет важное, до конца ещё не выявленное значение для этики. Она разрушает превалировавший в философии просветительски-репрессивный образ этики, сводящейся к абстрактным принципам и всеобщим определениям. Осмысленная в перспективе постмодернизма этика сливается с живым моральным опытом, становится множественной, многоголосой, открытой. Прокламируемое преодоление границы между писателем, читателем и текстом, в результате чего смысл сливается с выражением, а они вместе с пониманием, приобретает высокую степень действенности именно применительно к морали, которая не прилагается к индивиду, а учреждается им самим. Постмодернизм можно интерпретировать как доведённую до конца антинормативистскую установку, которая стала ведущей в послегегелевской этике.

В целом, этика в современных условиях может быть конституирована лишь при условии отказа от традиционно базовых своих характеристик. Так, если Й. Флетчер в качестве атрибутивного параметра этического мышления фиксирует его актуализацию в повелительном наклонении (в отличие, например, от науки, чей стиль мышления актуализирует себя в наклонении изъявительном), то, согласно позиции Д. Мак-Кенса, в сложившейся ситуации, напротив, «ей не следует быть внеконтекстуальной, предписывающей. этикой, распространяющей вполне готовую всеобщую Истину». Если этика интерпретирует регуляцию человеческого поведения как должную быть организованной по сугубо дедуктивному принципу, то современная философия ориентируется на радикально альтернативные стратегии: постмодернизм предлагает модель самоорганизации человеческой субъективности как автохтонного процесса — вне навязываемых ей извне регламентаций и ограничений со стороны тех или иных моральных кодексов, — «речь идёт об образовании себя через разного рода техники жизни, а не о подавлении при помощи запрета и закона» (М. С точки зрения М. Фуко, дедуктивно выстроенный канон, чья реализация осуществляется посредством механизма запрета, вообще не является и не может являться формообразующим по отношению к морали. Оценивая тезис о том, что «мораль целиком заключается в запретах», в качестве ошибочного, Фуко ставит «проблему этики как формы, которую следует придать своему поведению и своей жизни». Соответственно, постмодернизм артикулирует моральное поведение не в качестве соответствующего заданной извне норме, но в качестве продукта особой, имманентной личности и строго индивидуальной «стилизации поведения»; более того — сам «принцип стилизации поведения» не является универсально необходимым, жёстко ригористичным и требуемым от всех, но имеет смысл и актуальность лишь для тех, «кто хочет придать своему существованию возможно более прекрасную и завершённую форму» (М. В плоскости идиографизма решается вопрос о взаимной адаптации [со]участников коммуникации в трансцендентально-герменевтической концепции языка К.-О. Апеля. В том же ключе артикулируют проблему отношения к Другому поздние версии постмодернизма. Конкретные практики поведения мыслятся в постмодернизме как продукт особого («герменевтического») индивидуального опыта, направленного на осознание и организацию себя в качестве субъекта — своего рода «практики существования», «эстетики существования» или «техники себя», не подчинённые ни ригористическому канону, ни какому бы то ни было общему правилу, но каждый раз выстраиваемые субъектом заново — своего рода «практикование себя, целью которого является конституирование себя в качестве творца своей собственной жизни» (М. Фуко). Подобные «самотехники» принципиально идиографичны, ибо не имеют, по оценке Фуко, ничего общего с дедуктивным подчинением наличному ценностно-нормативному канону как эксплицитной системе предписаний и, в первую очередь, запретов: «владение собой принимает различные формы, и нет одной какой-то области, которая объединила бы их». |

Мораль и мораль: критический взгляд на социальные науки — идеи

Философов всегда интересовали вопросы морали, но социологи в целом неохотно обсуждали мораль и мораль. Это действительно парадокс, поскольку сомнение в моральном измерении человеческой жизни и социальной деятельности было неотъемлемой частью их дисциплин.

Ключ к разгадке этого парадокса заключается в противоречии между описательным и предписывающим призванием социальных наук: является ли ожидаемый результат изучения морали лучшим пониманием социальной жизни или конечной целью науки о морали является улучшение общества. ? В начале двадцатого века немецкий социолог Макс Вебер, следуя первой линии, выступал за свободное от ценностей исследование ценностных суждений, исследуя, например, роль протестантской этики в зарождающемся духе капитализма. Его современник, французский Эмиль Дюркгейм, более восприимчивый ко второму варианту, твердо верил, что исследования морали не будут стоить того труда, в котором они потребуются, если бы ученые оставались смиренными наблюдателями моральной реальности, — позиция, которая не помешала ему предложить строгое объяснение теории морали. почему мы соблюдаем коллективные правила. Эта диалектика между исследованием норм и их продвижением, между анализом того, что считается хорошим, и утверждением того, что хорошо, таким образом, лежит в основе социальных наук с момента их зарождения.

Его современник, французский Эмиль Дюркгейм, более восприимчивый ко второму варианту, твердо верил, что исследования морали не будут стоить того труда, в котором они потребуются, если бы ученые оставались смиренными наблюдателями моральной реальности, — позиция, которая не помешала ему предложить строгое объяснение теории морали. почему мы соблюдаем коллективные правила. Эта диалектика между исследованием норм и их продвижением, между анализом того, что считается хорошим, и утверждением того, что хорошо, таким образом, лежит в основе социальных наук с момента их зарождения.

Для антропологии проблема была еще более важной, поскольку конфронтация с другими культурами и, следовательно, с другими моральными принципами привела к бесконечным спорам между универсализмом и релятивизмом. Учитывая разнообразие норм и ценностей во всем мире и их трансформацию с течением времени, следует ли утверждать, что некоторые из них лучше, или признать, что все они просто несоизмеримы? Большинство антропологов, от американского отца культуризма Франца Боаса до французского основателя структурализма Клода Леви-Стросса, приняли второй подход, несомненно подкрепленный открытием исторических катастроф, порожденных идеологиями, основанными на человеческой иерархии, независимо от того, служат ли они для оправдания истребления в случае нацизма, эксплуатации в целях колониализма или сегрегации апартеидом. Эта дискуссия была недавно возобновлена с таких вопросов, как женское обрезание (переименованное в калечащие операции на половых органах) и традиционные супружеские стратегии (переквалифицированные в принудительные браки), при этом многие феминистки выступали за морально ориентированные исследования, когда дело доходило до практики, которую они считали неприемлемой.

Эта дискуссия была недавно возобновлена с таких вопросов, как женское обрезание (переименованное в калечащие операции на половых органах) и традиционные супружеские стратегии (переквалифицированные в принудительные браки), при этом многие феминистки выступали за морально ориентированные исследования, когда дело доходило до практики, которую они считали неприемлемой.

Принимая во внимание эти трудности, научные, но также политические и этические, тем более примечательно, что социальные науки реинвестировали в сферу морали и морали за последнее десятилетие.Эта эволюция отражает более широкую тенденцию в современных обществах, где моральные вопросы стали центральными в общественной сфере, до такой степени, что большинство сфер деятельности занялись моральными оценками и оправданиями. Права человека вошли в пространство международных отношений, военные операции были представлены как гуманитарные войны, биоэтика изменила границы медицинских исследований, жадность в финансах была осуждена как неэтичная, сострадание стало политической добродетелью, бедность оценивалась в соответствии с цена. В этих меняющихся обстоятельствах обществоведы не могли больше игнорировать растущее публичное присутствие моральных вопросов, чей опыт даже иногда запрашивался.

В этих меняющихся обстоятельствах обществоведы не могли больше игнорировать растущее публичное присутствие моральных вопросов, чей опыт даже иногда запрашивался.

Здесь важно понимать глубокую теоретическую и методологическую разницу между социальными науками и философией, но также все в большей степени эволюционными и когнитивными науками в их подходах к моральным проблемам. Философы, биологи и психологи прибегают к редукции — обычно к чисто моральным дилеммам, обычно приводящим к простым альтернативам, которые не отражают реальность, а формализуют ее, чтобы произвести концептуализацию.В этом ключе ученые-эволюционисты и когнитивисты недавно предложили универсальную моральную грамматику, которую можно рассматривать как элементарные формы моральных суждений и моральных чувств. Напротив, социологи, антропологи и историки имеют дело со сложными и нечистыми ситуациями — потому что это реальность человеческой жизни и социальной деятельности. Границы между моральными проблемами и политическими, экономическими, религиозными, правовыми, эстетическими и социальными вопросами часто стираются. Социологи из своих наблюдений знают, что универсальной морали не существует.Даже убийство можно осудить или похвалить в зависимости от культурной среды, исторических моментов и конкретных контекстов.

Социологи из своих наблюдений знают, что универсальной морали не существует.Даже убийство можно осудить или похвалить в зависимости от культурной среды, исторических моментов и конкретных контекстов.

Именно для осознания этой сложности и нечистоты морали и морали в современных обществах была задумана программа «К критической моральной антропологии», финансируемая Европейским исследовательским советом. Этот совместный проект объединяет группу из двенадцати социологов, антропологов и политологов. Он развивается по обе стороны Атлантики: в Париже, в Высшей школе социальных наук, и в Принстоне, в Институте перспективных исследований, используя преимущества присутствия членов, одновременно изучающих аналогичные вопросы с помощью разных объектов.Он имеет как теоретическое, так и эмпирическое измерение. С одной стороны, он предлагает критическое исследование новой области антропологии морали и морали, связывая моральные вопросы с их историческим образованием и политическим фоном. С другой стороны, он включает исследование того, как обращаются с иммигрантами и меньшинствами такие учреждения, как полиция, правосудие, тюрьмы, социальная служба и система психического здоровья во Франции, формулируя моральную экономию этих вопросов на национальном уровне. и моральная работа социальных агентов в их соответствующих институтах.

и моральная работа социальных агентов в их соответствующих институтах.

Действительно, иммигранты и меньшинства во многих обществах представляют собой наиболее маргинализированные, стигматизируемые и дискриминируемые слои населения. Учреждения, с которыми они имеют дело, являются частично репрессивными (полиция, правосудие, тюрьмы) и частично реабилитационными (социальная работа, психическое здоровье). В обоих случаях технические аспекты каждой профессии (закон, наблюдение, помощь, психиатрия) не полностью учитывают принятые решения или отношение к общественности: всегда присутствует моральная оценка — косвенно или прямо.Офицеры полиции, судьи и охранники, а также социальные работники и медицинские работники используют моральные категории для дисквалификации или освобождения от ответственности, построения моральных сообществ для исключения или включения, разработки моральных оправданий жестокому обращению или уважению. Конечно, эти моральные разработки не порождены социальной пустотой. Фактически, научная задача состоит в том, чтобы понять, как общественные дискурсы и государственная политика влияют на институциональную и профессиональную практику — и, в свою очередь, консолидируются или иногда переформулируются с помощью последних.Другими словами, мы стремимся понять, как артикулируются макросоциальное (политика и политика) и микросоциальное (убеждения и практики), что является одним из основных теоретических вопросов, если не загадкой, для социологов.

Фактически, научная задача состоит в том, чтобы понять, как общественные дискурсы и государственная политика влияют на институциональную и профессиональную практику — и, в свою очередь, консолидируются или иногда переформулируются с помощью последних.Другими словами, мы стремимся понять, как артикулируются макросоциальное (политика и политика) и микросоциальное (убеждения и практики), что является одним из основных теоретических вопросов, если не загадкой, для социологов.

Рассмотрим, например, административный и судебный процесс, посредством которого рассматриваются заявления лиц, ищущих убежища, для определения того, будет ли им предоставлен статус беженца. В Европе общественный дискурс о так называемых «фиктивных беженцах» постепенно проникает в повседневную работу офицеров и магистратов, отвечающих за оценку заявителей.В то время как доверие было обычным явлением три десятилетия назад, когда девяти просителям убежища из десяти был предоставлен драгоценный статус, подозрение стало правилом, что привело к все более низкому уровню признания, в настоящее время до двух из десяти. В этом новом контексте, когда очень трудно установить правдивость их рассказов, искренность заявителей в большей степени оценивается через сочувствие, вызванное их проявлением эмоций. Как это ни парадоксально, но чем суровее приговор, тем больше убеждены судьи в его справедливости.По их мнению, потеря доверия к словам соискателей убежища имеет своим следствием растущую ценность убежища как абстрактного принципа — вплоть до того, что делает его недоступным. В конечном счете, политики видят свои сомнения относительно правдивости отчетов и искренности кандидатов, подтвержденные низкими показателями признания. Поэтому нормы и ценности циркулируют между макросоциальным и микросоциальным, между национальными форумами, где обсуждаются иммиграционные вопросы, и местными бюрократическими аппаратами, где принимаются жизненно важные решения.Таким образом, моральная экономика убежища глубоко укоренилась в политических вопросах и зависит от социальных вопросов.

В этом новом контексте, когда очень трудно установить правдивость их рассказов, искренность заявителей в большей степени оценивается через сочувствие, вызванное их проявлением эмоций. Как это ни парадоксально, но чем суровее приговор, тем больше убеждены судьи в его справедливости.По их мнению, потеря доверия к словам соискателей убежища имеет своим следствием растущую ценность убежища как абстрактного принципа — вплоть до того, что делает его недоступным. В конечном счете, политики видят свои сомнения относительно правдивости отчетов и искренности кандидатов, подтвержденные низкими показателями признания. Поэтому нормы и ценности циркулируют между макросоциальным и микросоциальным, между национальными форумами, где обсуждаются иммиграционные вопросы, и местными бюрократическими аппаратами, где принимаются жизненно важные решения.Таким образом, моральная экономика убежища глубоко укоренилась в политических вопросах и зависит от социальных вопросов.

Для понимания таких взаимосвязанных масштабов и взаимосвязанных сфер предпочтительным методом является этнография, то есть частичное наблюдение в течение длительных периодов времени за деятельностью профессионалов в их соответствующих учреждениях: полиция на улицах, магистраты в суды, охранники в тюрьмах, социальные работники в их администрации, психиатры в их больницах. Это означает переориентацию традиционных полевых исследований. Антропологи давно изучают далекие и изолированные этнические группы. Они обнаружили, что их место — также дома, где определенные социальные миры, возможно, не менее экзотичны или не менее искажены, чем то, что они привыкли называть «примитивными обществами». В частности, исследование морали и морали дает возможность одновременно охватить общие нормы и ценности в разных социальных мирах, а также особые правила и чувства, присущие каждому из них, — удачное дополнение к тому, что Клиффорд Гирц, профессор-основатель Школы Института. Социальные науки, рассматриваемые как «этическое измерение антропологической полевой работы».”

Это означает переориентацию традиционных полевых исследований. Антропологи давно изучают далекие и изолированные этнические группы. Они обнаружили, что их место — также дома, где определенные социальные миры, возможно, не менее экзотичны или не менее искажены, чем то, что они привыкли называть «примитивными обществами». В частности, исследование морали и морали дает возможность одновременно охватить общие нормы и ценности в разных социальных мирах, а также особые правила и чувства, присущие каждому из них, — удачное дополнение к тому, что Клиффорд Гирц, профессор-основатель Школы Института. Социальные науки, рассматриваемые как «этическое измерение антропологической полевой работы».”

Гуманитарная причина: моральная история настоящего

Клиффорд Гирц с грустью прокомментировал последствия цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии. . . эта «гибель в таких масштабах, разрушение не только отдельных жизней, но и целых их популяций, угрожает убеждению, которое, возможно, больше всего примиряет многих из нас в той мере, в какой это происходит в этом мире, с нашей собственной смертностью: что, хотя мы мы можем погибнуть, сообщество, в котором мы родились, и тот образ жизни, который он поддерживает, каким-то образом продолжат жить. Можно расширить это глубокое понимание, предположив, что значение такой гибели не только в том, что мы оплакиваем возможно потерянный мир, все следы которого могут даже исчезнуть; это также наше чувство принадлежности к более широкому моральному сообществу, существование которого проявляется в сострадании к жертвам. Для внимательного наблюдателя за цунами впечатляющие масштабы потерь с десятками тысяч жертв были столь же значимы, как беспрецедентное проявление солидарности с ее помощью на миллиарды долларов.Мы оплакивали их погибших, но праздновали нашу щедрость. Сила этого события заключается в редком сочетании трагедии разорения и пафоса помощи. . . . Обрисованный таким образом нравственный ландшафт можно назвать гуманизмом. Хотя обычно это считается само собой разумеющимся как простое расширение предполагаемой естественной человечности, которая от природы связана с тем, что мы являемся людьми, гуманизм — относительно недавнее изобретение, которое поднимает сложные этические и политические вопросы.

Можно расширить это глубокое понимание, предположив, что значение такой гибели не только в том, что мы оплакиваем возможно потерянный мир, все следы которого могут даже исчезнуть; это также наше чувство принадлежности к более широкому моральному сообществу, существование которого проявляется в сострадании к жертвам. Для внимательного наблюдателя за цунами впечатляющие масштабы потерь с десятками тысяч жертв были столь же значимы, как беспрецедентное проявление солидарности с ее помощью на миллиарды долларов.Мы оплакивали их погибших, но праздновали нашу щедрость. Сила этого события заключается в редком сочетании трагедии разорения и пафоса помощи. . . . Обрисованный таким образом нравственный ландшафт можно назвать гуманизмом. Хотя обычно это считается само собой разумеющимся как простое расширение предполагаемой естественной человечности, которая от природы связана с тем, что мы являемся людьми, гуманизм — относительно недавнее изобретение, которое поднимает сложные этические и политические вопросы. . . .

. . .

2010 год начался с ужасного землетрясения на Гаити, которое вызвало значительную мобилизацию во всем мире, особенно из Франции и Соединенных Штатов.Фактически мы стали свидетелями соревнования между двумя странами, правительства и население которых соперничали друг с другом в заботе о жертвах, щедро посылая войска, врачей, товары и деньги, вызывая подозрения в преследовании целей, отличных от чистой доброжелательности по отношению к жертвам. нация, которая последовательно угнеталась первыми и эксплуатировалась вторыми. Это соревнование, безусловно, было вызвано доброй волей, и не следует преуменьшать альтруистическое участие и благотворительные усилия отдельных лиц, организаций, церквей и даже правительств, участвующих в лечении раненых, а затем и в усилиях по восстановлению.И все же нельзя не думать о том, насколько полезной была эта щедрость. На мгновение у нас возникла иллюзия, что мы разделяем общее человеческое состояние. Мы можем забыть, что только 6% гаитян, ищущих убежища, получают статус беженца во Франции, что представляет собой один из самых низких показателей по стране, намного отставая от тех, кто приехал из явно мирных стран, или что тридцать тысяч гаитян числились в списках депортации США. Иммиграционное и таможенное управление. Катаклизм, казалось, стер воспоминания о французской и последующей эксплуатации острова американцами.Наш ответ на это означал обещание возмещения ущерба и надежду на примирение.

Иммиграционное и таможенное управление. Катаклизм, казалось, стер воспоминания о французской и последующей эксплуатации острова американцами.Наш ответ на это означал обещание возмещения ущерба и надежду на примирение.

В современных обществах, где неравенство достигло беспрецедентного уровня, гуманизм пробуждает фантазию о глобальном моральном сообществе, которое все еще может быть жизнеспособным, и ожидание того, что солидарность может иметь искупительную силу. Это светское воображаемое общение и искупление подразумевает внезапное осознание фундаментально неравного человеческого состояния и этической необходимости не оставаться пассивным в отношении этого во имя солидарности — каким бы эфемерным это осознание ни было и какое бы ограниченное влияние эта необходимость ни имела.Гуманитаризм обладает этой замечательной способностью: он бессмысленно и иллюзорно устраняет противоречия в нашем мире и делает невыносимую несправедливость в некоторой степени терпимой. Отсюда и его единодушная сила. — Дидье Фассен в книге «Гуманитарная причина: моральная история настоящего», (University of California Press, 2011),

— Дидье Фассен в книге «Гуманитарная причина: моральная история настоящего», (University of California Press, 2011),

Подробную информацию об этом исследовании можно найти на веб-сайте http://morals.ias.edu/, включая соответствующие публикации, программы семинаров и соответствующие библиографии.

Руководство по этике исследований в социальных, гуманитарных, юридических и богословских науках

Предисловие

Три национальных комитета по этике исследований (NEM, NENT и NESH) были созданы в 1990 году на основании Предложения к стортингу № 28 (1988–1989). В 2007 году Закон об этике исследований предоставил юридический мандат для трех комитетов, а также на создание Национальной комиссии по расследованию неправомерных действий в области научных исследований.

С 1 января 2013 года Норвежский национальный комитет по этике исследований (FEK) был создан в качестве независимого административного агентства при Министерстве образования и исследований. Три комитета и комиссия являются частью административного агентства, и все они играют центральную роль в продвижении исследовательской этики в национальной исследовательской системе.

Три комитета и комиссия являются частью административного агентства, и все они играют центральную роль в продвижении исследовательской этики в национальной исследовательской системе.

Национальный комитет по этике исследований в социальных и гуманитарных науках (NESH) — это беспристрастный консультативный орган, созданный для выработки руководящих принципов этики исследований и содействия добросовестным и ответственным исследованиям.

Первая версия рекомендаций NESH была принята в 1993 году, а затем в 1999 и 2006 годах были внесены поправки.Нынешний раунд пересмотра обсуждается в NESH с 2013 года, а новая версия была отправлена на общенациональные консультации в мае 2015 года. Это четвертое издание Руководства NESH по этике исследований в социальных, гуманитарных, юридических и богословских науках [1]. ]

Основное изменение в этом издании состоит в том, что различие между правом и этикой определено более точно, особенно во введении. Кроме того, во введении разъясняется институциональное разделение труда. Таким образом, в настоящее время руководящие принципы в основном состоят из этических рекомендаций и рекомендаций по надлежащей научной практике.Были включены два новых правила относительно соавторства и беспристрастности. Кроме того, порядок руководящих принципов 25–28 был изменен на обратный, так что руководящие принципы, касающиеся 25) соавторства и 26) надлежащей практики цитирования, теперь появляются перед руководящими принципами, касающимися 27) плагиата и 28) научной целостности.

Таким образом, в настоящее время руководящие принципы в основном состоят из этических рекомендаций и рекомендаций по надлежащей научной практике.Были включены два новых правила относительно соавторства и беспристрастности. Кроме того, порядок руководящих принципов 25–28 был изменен на обратный, так что руководящие принципы, касающиеся 25) соавторства и 26) надлежащей практики цитирования, теперь появляются перед руководящими принципами, касающимися 27) плагиата и 28) научной целостности.

Осло, июнь 2016 г.

Бьёрн Хвинден (председатель комитета), Кирстен Йоханн Банг, Кьерсти Фьёртофт, Ингегерд Холанд, Роар Йонсен, Ивар Колстад, Тор Монсен, Энн Невёй, Эрлинг Сандмо, Мэй-Лен Скилбрей, Элизабет Стаксруд, Кнутет Мартин Танд, Лисбол Оллейберг , и Видар Энебакк (руководитель секретариата).

Введение

Целью руководства по этике исследований является предоставление исследователям и исследовательскому сообществу информации о признанных нормах этики исследований. В руководстве содержатся указания и советы. Они призваны помочь развить этическую осмотрительность и размышления, прояснить этические дилеммы и продвигать передовую научную практику. Они также предназначены для предотвращения нарушений научной этики. Их можно использовать в качестве инструментов при оценке отдельных случаев, при планировании исследовательских проектов или при составлении отчетов и публикации выводов и результатов.

В руководстве содержатся указания и советы. Они призваны помочь развить этическую осмотрительность и размышления, прояснить этические дилеммы и продвигать передовую научную практику. Они также предназначены для предотвращения нарушений научной этики. Их можно использовать в качестве инструментов при оценке отдельных случаев, при планировании исследовательских проектов или при составлении отчетов и публикации выводов и результатов.

Руководящие принципы NESH были составлены для того, чтобы охватить социальные, гуманитарные, юридические и богословские науки, но они также могут иметь более широкую область применения, включая такие области, как педагогика и психология. В тексте термины «гуманитарные и социальные науки» используются в качестве обобщающего термина, охватывающего рамки рекомендаций.

Руководящие принципы исследовательской этики являются обязательными как для отдельных лиц, так и для организаций. И исследователи, и исследовательские учреждения несут независимую ответственность за то, чтобы их исследования были хорошими и ответственными. Важно, чтобы учреждения прояснили свои роли и обязанности в отношении исследовательской этики на всех уровнях. Все учреждения должны иметь процедуры финансирования, администрирования и управления, обеспечивающие соответствие их исследований признанным этическим нормам и руководящим принципам.

Важно, чтобы учреждения прояснили свои роли и обязанности в отношении исследовательской этики на всех уровнях. Все учреждения должны иметь процедуры финансирования, администрирования и управления, обеспечивающие соответствие их исследований признанным этическим нормам и руководящим принципам.

Этика исследований

Термин исследовательская этика относится к широкому спектру ценностей, норм и институциональных механизмов, которые помогают формировать и регулировать научную деятельность. Этика исследований — это кодификация научной морали на практике.Руководящие принципы исследовательской этики определяют основные нормы и ценности исследовательского сообщества. Они основаны на общей этике науки, так же как общая этика основана на морали общества в целом.

Руководящие принципы исследовательской этики в основном охватывают исследования, но они также касаются других видов деятельности, связанных с исследованиями, таких как обучение, распространение результатов исследований, консультации экспертов и управление учреждениями. Термин «исследование» также охватывает работу студентов всех уровней и докторантов-исследователей, а учреждения несут ответственность за обеспечение соответствующей подготовки в области этики исследований.Рекомендации применимы ко всем государственным и частным исследованиям, будь то фундаментальные, прикладные или заказные исследования. Они также регулируют деятельность консалтинговых фирм в той степени, в которой они выполняют задачи, связанные с исследованиями, например, систематический сбор и обработку информации о лицах, группах или организациях с целью получения новых знаний по конкретному вопросу.

Термин «исследование» также охватывает работу студентов всех уровней и докторантов-исследователей, а учреждения несут ответственность за обеспечение соответствующей подготовки в области этики исследований.Рекомендации применимы ко всем государственным и частным исследованиям, будь то фундаментальные, прикладные или заказные исследования. Они также регулируют деятельность консалтинговых фирм в той степени, в которой они выполняют задачи, связанные с исследованиями, например, систематический сбор и обработку информации о лицах, группах или организациях с целью получения новых знаний по конкретному вопросу.

Руководящие принципы основаны на признанных нормах исследовательской этики, регулирующих исследования в различных областях и в различных отношениях:

- нормы, составляющие надлежащую научную практику, связанную с поиском точных, адекватных и актуальных знаний (академическая свобода, оригинальность, открытость, надежность и т. Д.))

- нормы, регулирующие исследовательское сообщество (честность, подотчетность, беспристрастность, критика и т.

Д.)

Д.) - отношение к людям, принимающим участие в исследовании (уважение, человеческое достоинство, конфиденциальность, свободное и осознанное согласие и т. Д.)

- отношение к остальному обществу (независимость, конфликты интересов, социальная ответственность, распространение результатов исследований и т. Д.)

Первые две группы этических норм являются внутренними, связанными с саморегулированием исследовательского сообщества, в то время как последние две группы являются внешними, связанными с отношениями между исследователями и обществом.[2] Иногда границы между этими нормами стираются; например, подотчетность — это требование надежности. В других случаях нормы противоречат друг другу, что требует уравновешивания различных соображений; например, сопоставление потребности общества в новых знаниях с возможной нагрузкой на вовлеченных людей и других затронутых сторон. В некоторых проектах исследование также поднимает совершенно новые вопросы, например, связанные с исследованиями с использованием Интернета, где признанные нормы и руководства не всегда адекватны. [3] В таких случаях исследователи и исследовательское сообщество несут особую ответственность за прояснение этических дилемм и проявление здравого смысла.

[3] В таких случаях исследователи и исследовательское сообщество несут особую ответственность за прояснение этических дилемм и проявление здравого смысла.

Этические принципы и законодательство

Университеты и университетские колледжи несут установленную законом ответственность за обеспечение высокого качества исследований, образования, академического и художественного развития «и проведение в соответствии с признанными научными, художественными, педагогическими и этическими принципами» [4]. Существует также Закон, касающийся этики и честности в исследованиях (Закон об этике исследований), который «стремится обеспечить, чтобы все исследования, проводимые государственными и частными учреждениями, проводились в соответствии с признанными этическими стандартами».[5]