Пластический обмен. Репликация, ассимиляция, анаболизм

(анаболизм, ассимиляция).

Автор статьи — Л.В. Окольнова.

Проще говоря, это любые процессы и реакции образования, синтеза веществ.

Примеры:

● репликация ДНК

● синтез и-РНК

● синтез белка

● синтез липидов и углеводов

● фотосинтез

● хемосинтез

Подробно каждый из этих процессов мы будем разбирать в соответствующих темах, здесь же рассмотрим исходные вещества, продукты, получающиеся при энергетическом обмене, место синтеза и организмы, в которых происходят эти процессы.

Репликация (самоудвоение) ДНК.

Из одной молекулы получаются 2 и процесс идет с затратами энергии.

Это основной процесс абсолютно для всех живых ( и неживых систем)

● у вирусов (неживых систем) — он происходит в клетках носителя;

● у бактерий — в цитоплазме (прокариоты)

● у всех других эукариотических организмов — в ядре

Синтез и-РНК (транскрипция).

Так же основной, базовый процесс для всего живого.

Базой, матрицей для синтеза молекулы служит ДНК.

У бактерий (прокриотических организмов) — осуществляется в цитоплазме, у всех эукариотов — в ядре.

Синтез белка.

Все живое потребляет и синтезирует белки.

Процесс построения полимера (белка) из мономеров (аминокислот) происходит в рибосомах.

Рибосомы есть абсолютно во всех клетках — как у бактерий, так и у представителей всех царств эукариотического мира.

Процесс многостадийный и требует большого количества энергии:

1. синтез и-РНК на базе ДНК

2. выход и-РНК из ядра в цитоплазму и прикрепление к рибосоме

3. “считывание” рибосомой информации с и-РНК

4. транспорт соответствующих аминокислот с помощью т-РНК

5. построение белковой нити

Синтез липидов и углеводов.

мономер | полимер |

глицерин и жирные кислоты | липиды |

| моносахариды (глюкоза, фруктоза, рибоза) | полисахариды, т. |

Происходит в эндоплазматической сети.

Фотосинтез.

Это прямо классический пример пластического обмена — из неорганических веществ получаются органические.

● у растений — во всех клетках наземной части организма в хлоропластах

● у бактерий — в пигменте — хлорофилле

Хемосинтез.

Это процесс пластического обмена, характерный исключительно для бактерий.

Энергетический обмен, подготовка к ЕГЭ по биологии

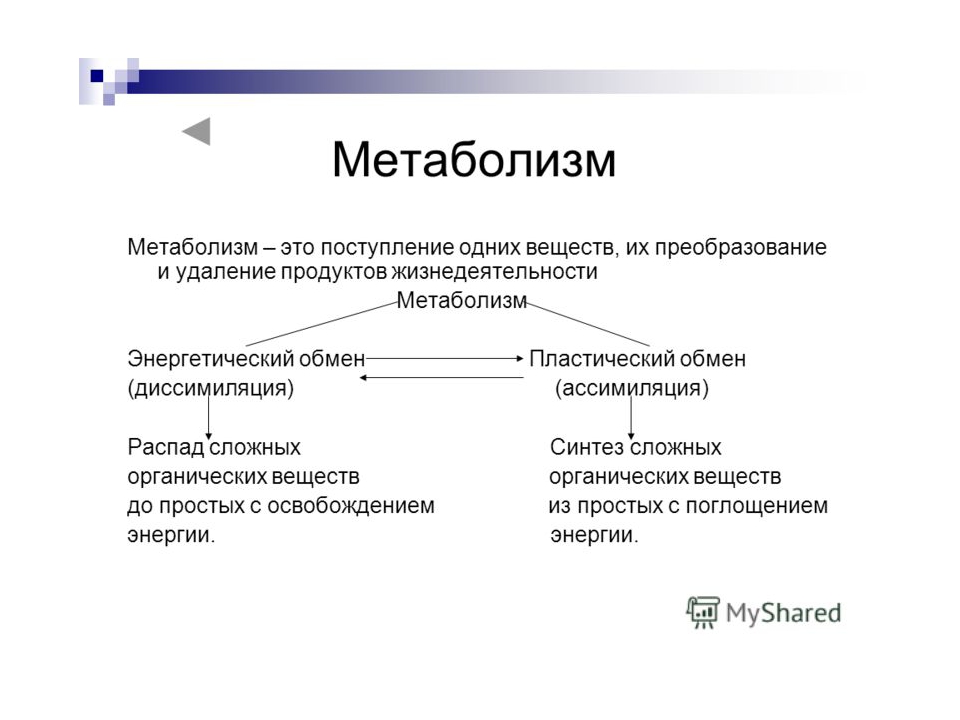

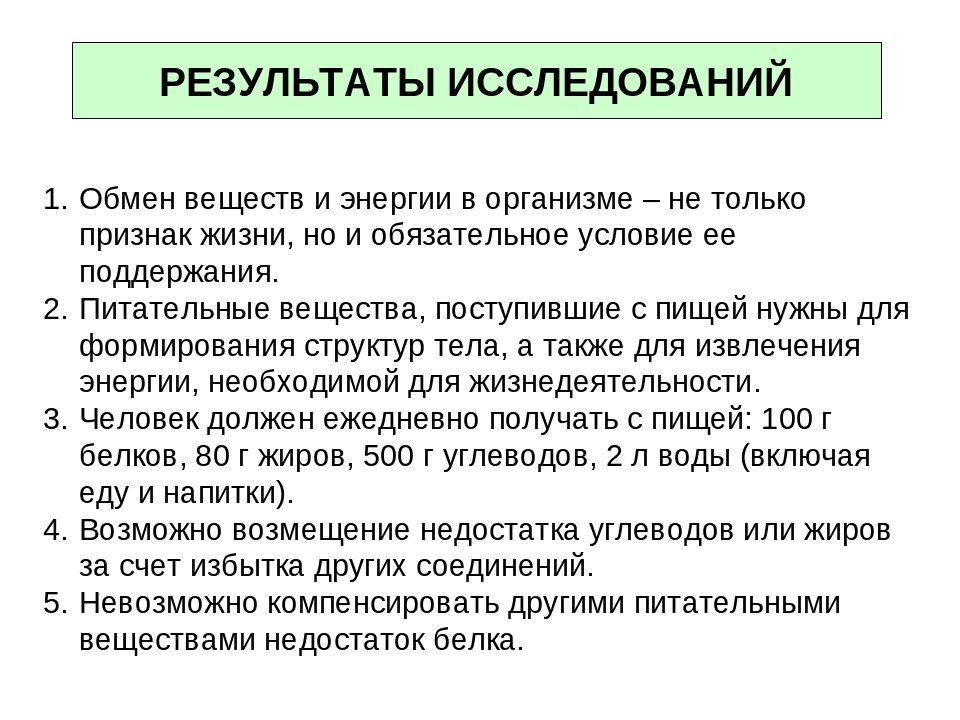

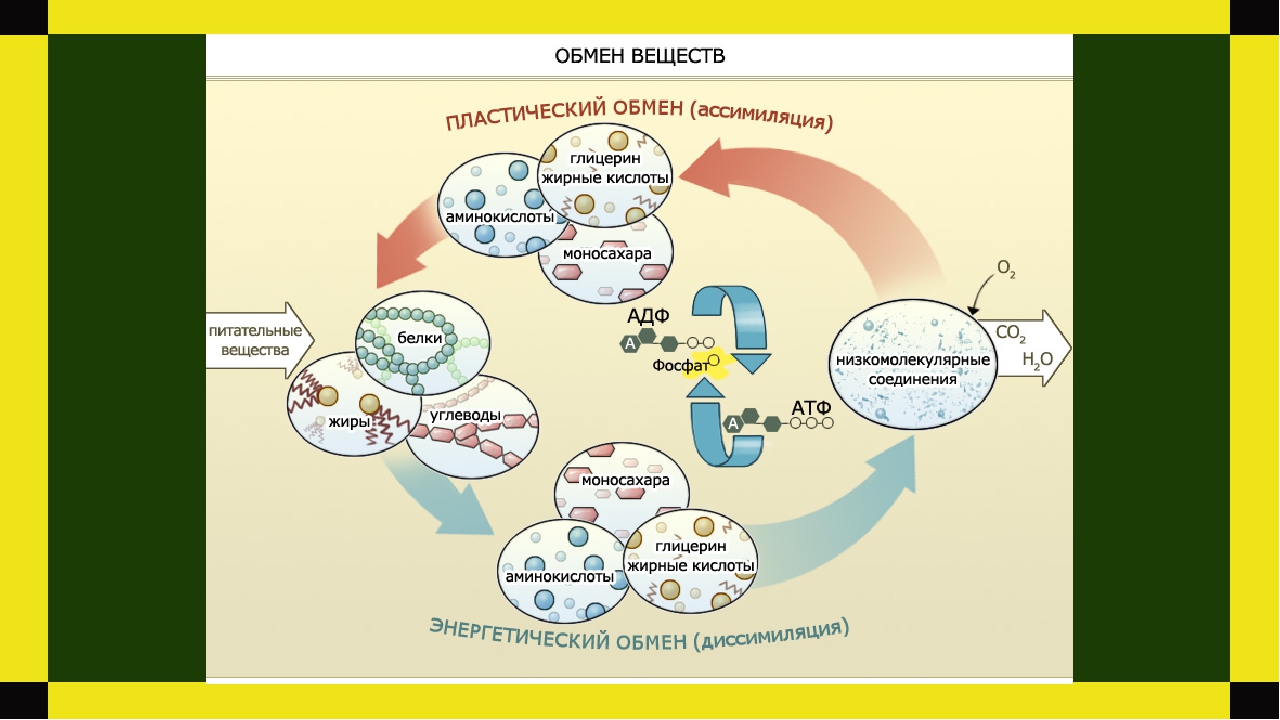

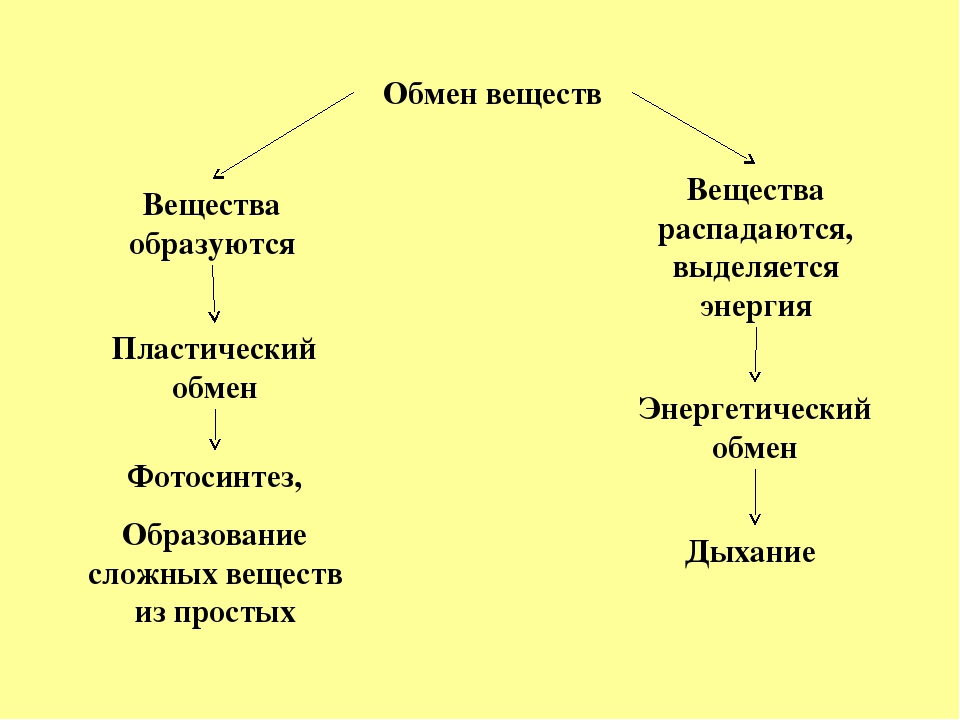

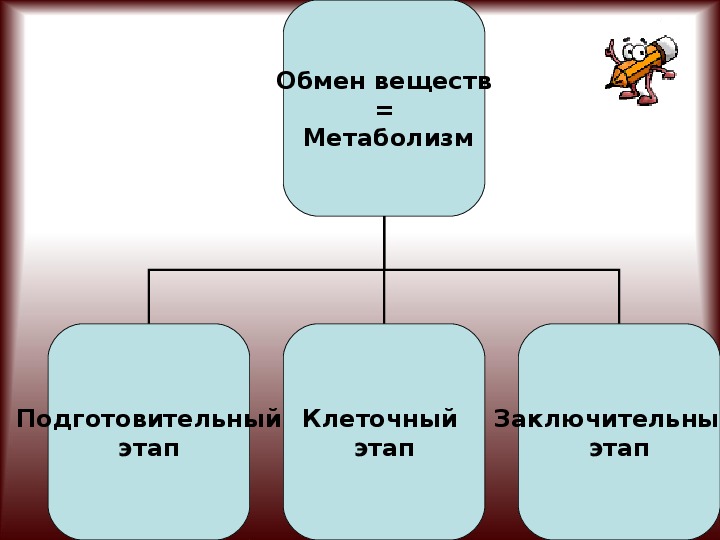

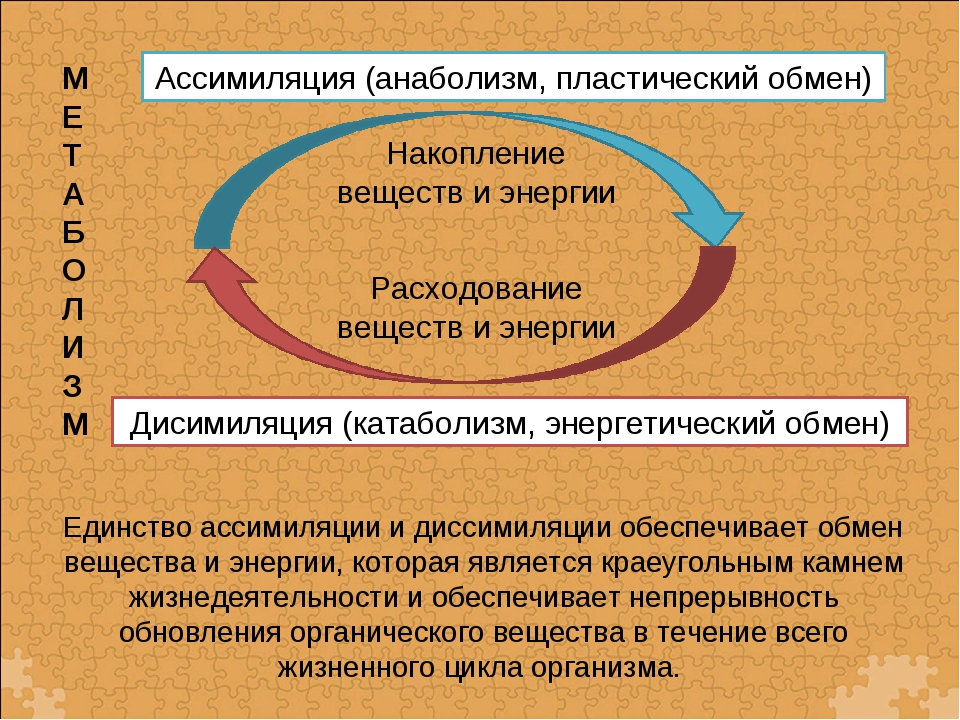

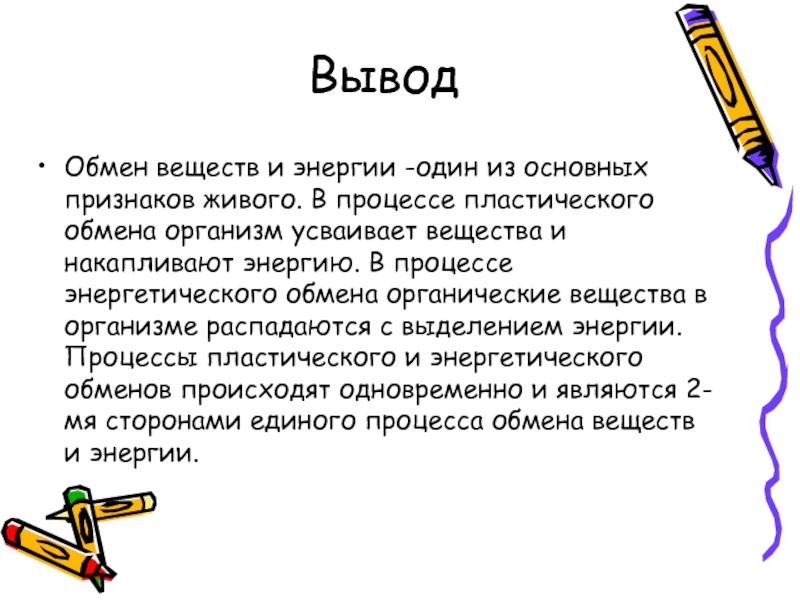

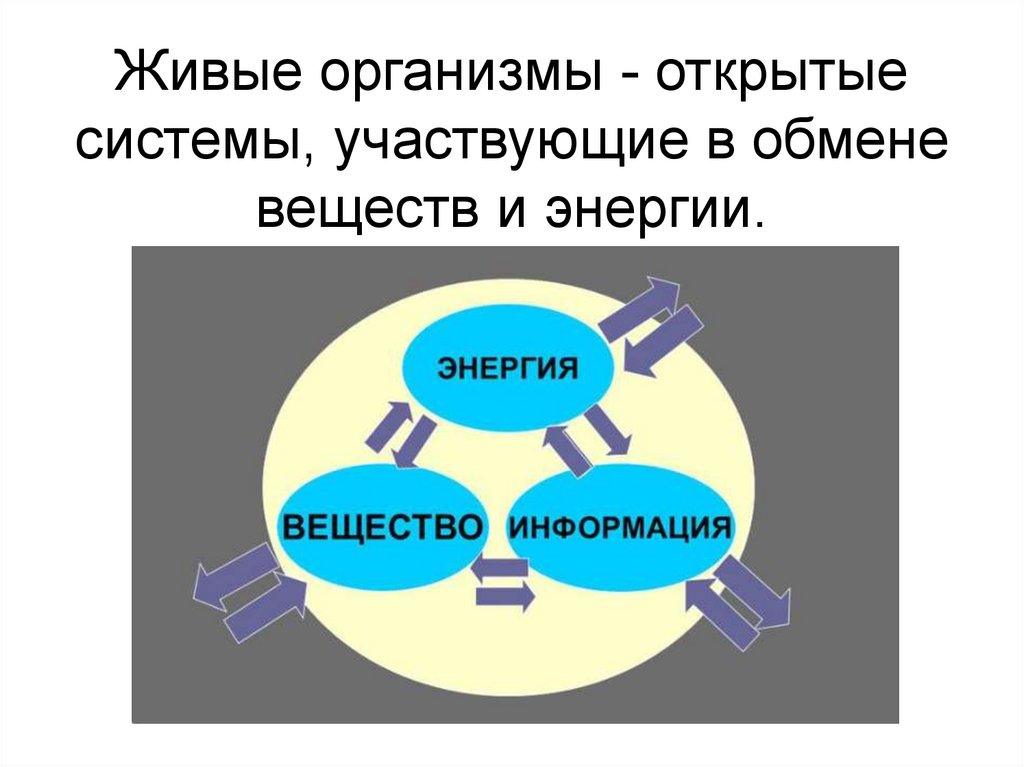

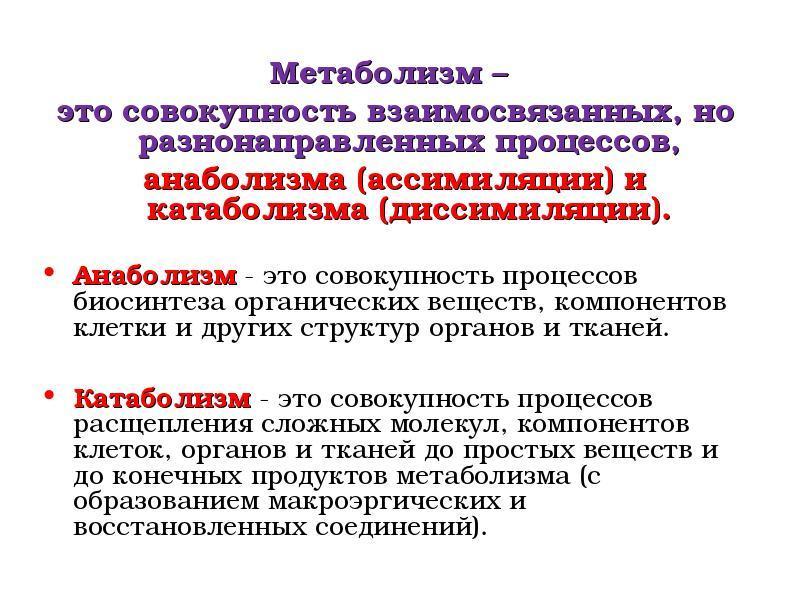

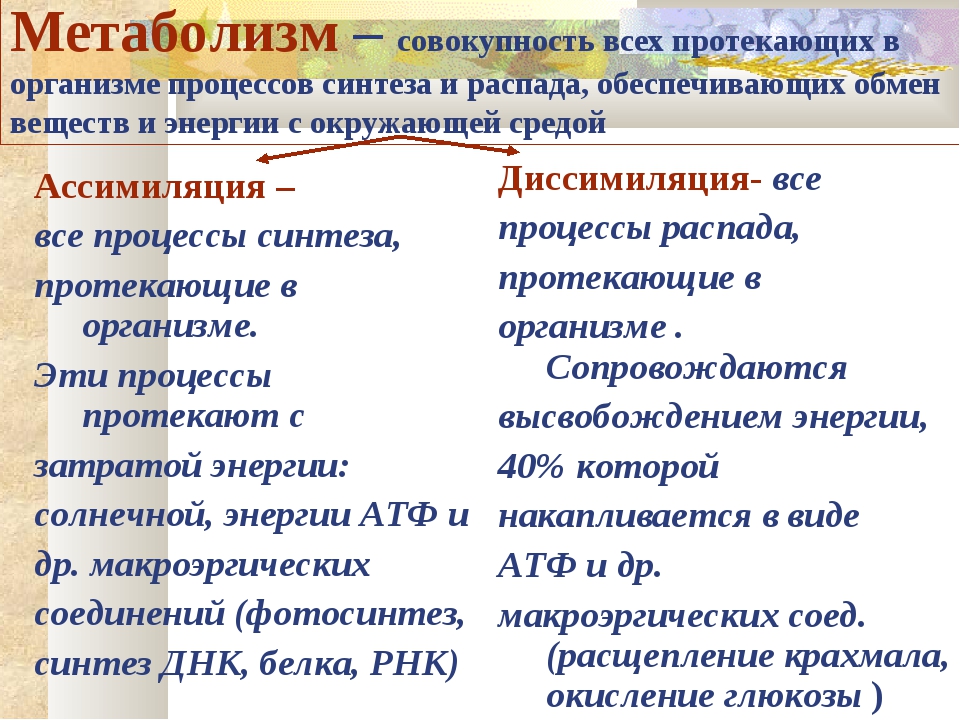

Обмен веществ

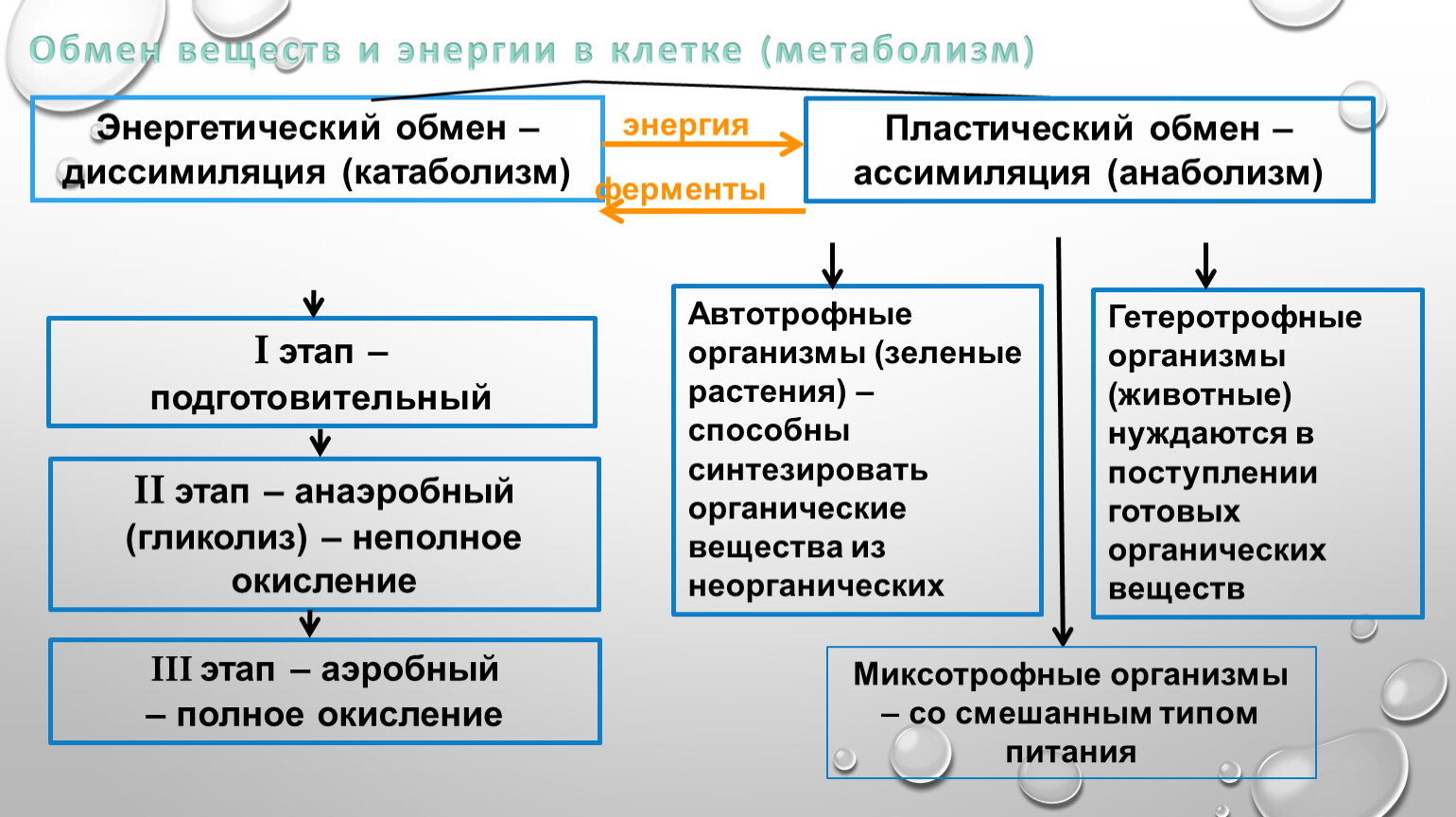

Обмен веществ (метаболизм) складывается из процессов расщепления и синтеза — диссимиляции и ассимиляции, постоянно протекающих в организме. Чтобы жизнь продолжалась, количество поступающей энергии должно превышать (или как минимум равняться) количеству расходуемой энергии, поэтому диссимиляция и ассимиляция поддерживают определенный баланс друг с другом.

Энергетический обмен

Энергетический обмен (диссимиляция — от лат. dissimilis ‒ несходный) — обратная ассимиляции сторона обмена веществ, совокупность реакций, которые приводят к высвобождению энергии химических связей. Это реакции расщепления жиров,

белков, углеводов, нуклеиновых кислот до простых веществ.

dissimilis ‒ несходный) — обратная ассимиляции сторона обмена веществ, совокупность реакций, которые приводят к высвобождению энергии химических связей. Это реакции расщепления жиров,

белков, углеводов, нуклеиновых кислот до простых веществ.

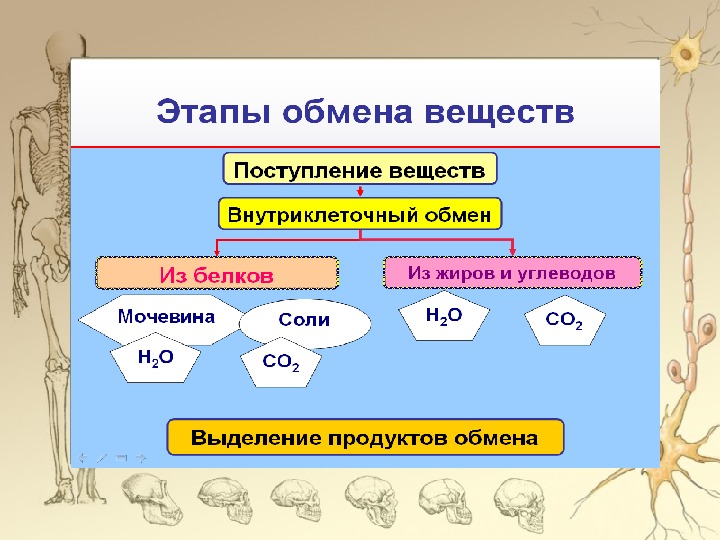

Возможно три этапа диссимиляции: подготовительный, анаэробный и аэробный. Среда обитания определяет количество этапов диссимиляции. Их может быть три, если организм обитает в кислородной среде, и два, если речь идет об организме, обитающем в бескислородной среде (к примеру, в кишечнике).

Обсудим этапы энергетического обмена более подробно:

- Подготовительный этап

- Бескислородный этап (анаэробный) — гликолиз

- Кислородный этап (аэробный)

Подготовительный этап осуществляется ферментами в ЖКТ. В результате действия ферментов сложные вещества превращаются в более простые: полимеры распадаются на мономеры. Это сопровождается разрывом химических связей и выделением энергии, большая часть

которой рассеивается в виде тепла.

Под действием ферментов белки расщепляются на аминокислоты, жиры — на глицерин и жирные кислоты, сложные углеводы — до простых сахаров.

Этот этап является последним для организмов-анаэробов, обитающих в условиях, где кислород отсутствует. На этапе гликолиза происходит расщепление молекулы глюкозы: образуется 2 молекулы АТФ и 2 молекулы пировиноградной кислоты (ПВК). Происходит данный этап в цитоплазме клеток.

Этот этап доступен только для аэробов — организмов, живущих в кислородной среде. Из каждой молекулы ПВК, образовавшейся на этапе гликолиза, синтезируется 18 молекул АТФ — в сумме с двух ПВК выход составляет 36 молекул АТФ.

Таким образом, суммарно с одной молекулы глюкозы можно получить 38 АТФ (гликолиз + кислородный этап).

Кислородный этап протекает на кристах митохондрий (складках, выпячиваниях внутренней мембраны), где наибольшая концентрация окислительных ферментов. Главную роль в этом процессе играет так называемый цикл Кребса, который подробно изучает биохимия.

АТФ — аденозинтрифосфорная кислота

Трудно переоценить роль в клетке АТФ — универсального источника энергии. Молекула АТФ состоит из азотистого основания — аденина, углевода — рибозы и трех остатков фосфорной кислоты.

Между остатками фосфорной кислоты находятся макроэргические связи — ковалентные связи, которые гидролизуются с выделением большого количества энергии. Их принято обозначать типографическим знаком тильда «∽».

АТФ гидролизуется до АДФ (аденозиндифосфорная кислота), а затем и до АМФ (аденозинмонофосфорная кислота).

- АТФ + H2O = АДФ + H3PO4 + E

- АДФ + H2O = АМФ + H3PO4 + E

- АМФ + H2O = аденин + рибоза + H3PO4 + E

Пластический обмен

АТФ является универсальным источником энергии в клетке: энергия макроэргических связей АТФ используется для реакций пластического обмена (ассимиляции), протекающих с затратой энергии: синтеза белка на рибосоме (трансляции), удвоению ДНК (репликации) и т.д.

В результате пластического обмена в нашем организме происходит синтез белков, жиров и углеводов.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Программа вступительных испытаний по биологии

Общие указания

На экзамене по биологии поступающий в высшее учебное заведение должен показать:

- знание главнейших понятий, закономерностей и законов, касающихся строения, жизни и развития растительного, животного и человеческого организмов, развития живой природы;

- знание строения и жизни растений, животных, человека, основных групп растений и классификации животных;

- умение обосновывать выводы, оперировать понятиями при объяснении явлений природы с приведением примеров из практики сельскохозяйственного и промышленного производства, здравоохранения и т.

д. Этому умению придается особое значение, так как оно будет свидетельствовать об осмысленности знаний, о понимании излагаемого материала экзаменующимся.

д. Этому умению придается особое значение, так как оно будет свидетельствовать об осмысленности знаний, о понимании излагаемого материала экзаменующимся.

I. Растения

Ботаника — наука о растениях. Растительный мир как составная часть природы, его разнообразие, распространение на Земле. Цветковое растение и его строение.

Семя. Строение семян (на примере двудольного и однодольного растений). Состав семян. Условия прорастания семян. Дыхание семян. Питание и рост проростка. Время посева и глубина заделки семян.

Корень. Развитие корня из зародышевого корешка. Виды корней. Типы корневых систем (стержневая и мочковатая).

Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Зона корня. Рост корня. Понятие ткани. Поглощение корнями воды и минеральных солей, необходимых растению. Удобрения. Дыхание корня. Значение обработки почвы, внесения удобрений, полива для жизни культурных растений. Корнеплоды (видоизменения корня). Значение корня.

Лист. Внешнее строение листа. Жилкование. Листья простые и сложные. Листорасположение. Особенности внутреннего строения листа в связи с его функциями, кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки. Дыхание листьев. Фотосинтез. Испарение воды листьями. Листопад. Значение листьев в жизни растений. Роль зеленых растений в природе и жизни человека.

Стебель. Понятие о побеге. Почки вегетативные и цветочные, их строение и расположение на стебле. Развитие побега из почки. Рост стебля в длину. Ветвление стебля. Формирование кроны. Внутреннее строение древесного стебля в связи с его функциями: кора, камбий, древесина, сердцевина. Рост стебля в толщину. Образование годичных колец. Передвижение минеральных и органических веществ по стеблю. Значение стебля. Видоизмененные побеги: корневища, клубень, луковица, их строение, биологическое и хозяйственное значение.

Вегетативное размножение цветковых растений. Размножение растений посредством побегов, корней, листьев в природе и растениеводстве (видоизмененными побегами, стеблевыми и корневыми черенками, отводками, делением куста, прививкой). Биологическое и хозяйственное значение вегетативного размножения.

Биологическое и хозяйственное значение вегетативного размножения.

Цветок и плод. Строение цветка: цветоножка, цветоложе, околоцветник (чашечка и венчик), тычинки, пестик или пестики. Строение тычинки и пестика. Соцветия и их биологическое значение. Перекрестное опыление насекомыми, ветром. Самоопыление. Оплодотворение. Образование семян и плодов. Значение цветков, плодов и семян в природе и жизни человека.

Растение и окружающая среда. Взаимосвязь органов. Основные жизненные функции растительного организма и его взаимосвязь со средой обитания.

Классификация цветковых растений. Многообразие дикорастущих и культурных цветковых растений и их классификация. Элементарные понятия о систематических (таксономических) категориях — вид, род, семейство, класс. Значение международных названий растений.

Класс двудольных растений. Семейство крестоцветных, розоцветных, бобовых, пасленовых, сложноцветных.

Класс однодольных растений. Семейство злаков, семейство лилейных.

Семейство злаков, семейство лилейных.

Отличительные признаки растений основных семейств; их биологические особенности и народнохозяйственное значение. Типичные культурные и дикорастущие растения этих семейств. Влияние хозяйственной деятельности на видовое многообразие цветковых растений. Охрана редких видов растений. Красная книга.

Основные группы растений. Водоросли. Строение и жизнедеятельность одноклеточных водорослей (хламидомонада, плеврококк, хлорелла). Размножение водорослей. Нитчатые водоросли. Значение водорослей в природе и хозяйстве.

Мхи. Зеленые мхи. Строение и размножение кукушкина льна. Мох сфагнум, особенности его строения. Образование торфа, его значение.

Хвощ. Плаун. Папоротник. Строение и размножение.

Голосеменные. Строение и размножение голосеменных (на примере сосны и ели). Распространение хвойных, их значение в природе, в народном хозяйстве.

Покрытосеменные (цветковые). Приспособленность покрытосеменных к различным условиям жизни на Земле и господство в современной флоре.

Влияние хозяйственной деятельности человека на видовое многообразие растений. Охрана растений.

Развитие растительного мира на Земле. Основные этапы исторического развития и усложнения растительного мира на Земле. Создание культурных растений человеком. Достижения российских ученых в выведении новых сортов растений.

Бактерии, грибы, лишайники. Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий. Распространение бактерий в воздухе, почве, воде, живых организмах. Роль бактерий в природе, медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Болезнетворные бактерии и борьба с ними.

Грибы. Общая характеристика грибов. Шляпочные грибы, их строение, питание, размножение. Условия жизни грибов в лесу. Съедобные и ядовитые грибы. Плесневые грибы. Дрожжи. Грибы-паразиты, вызывающие болезни растений. Роль грибов в природе и хозяйстве.

Лишайники. Строение лишайника. Симбиоз. Питание. Размножение. Роль лишайника в природе и хозяйстве.

II.

Животные

ЖивотныеЗоология — наука о животных. Значение животных в природе и жизни человека. Сходство и отличие животных и растений. Классификация животных.

Одноклеточные. Общая характеристика. Обыкновенная амеба. Среда обитания. Движение. Питание. Дыхание. Выделение. Размножение. Инцистирование.

Зеленая эвглена — одноклеточный организм с признаками животного и растения.

Инфузория-туфелька. Особенности строения и процессов жизнедеятельности. Раздражимость.

Многообразие и значение одноклеточных. Малярийный паразит — возбудитель малярии. Ликвидация малярии как массового заболевания.

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа. Пресноводный полип — гидра. Среда обитания и внешнее строение. Лучевая симметрия. Внутреннее строение (двухслойность, разнообразие клеток). Питание. Дыхание. Нервная система. Рефлекс. Регенерация. Размножение вегетативное и половое. Морские кишечнополостные (полипы и медузы) и их значение.

Тип Плоские черви. Общая характеристика типа. Внешнее строение. Мускулатура. Питание. Дыхание. Выделение. Нервная система. Размножение. Регенерация.

Общая характеристика типа. Внешнее строение. Мускулатура. Питание. Дыхание. Выделение. Нервная система. Размножение. Регенерация.

Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. Внешнее строение. Полость тела. Питание. Размножение и развитие. Многообразие паразитических червей и борьба с ними.

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа. Среда обитания. Внешнее строение. Ткани. Кожно-мускульный мешок. Полость тела. Системы органов пищеварения, кровообращения, выделения. Процессы жизнедеятельности. Нервная система. Регенерация. Размножение.

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Среда обитания и внешнее строение. Особенности процессов жизнедеятельности.

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. Класс Ракообразные. Речной рак. Среда обитания. Внешнее строение. Размножение. Внутреннее строение. Пищеварительная, кровеносная и дыхательная системы. Органы выделения. Питание, дыхание, выделение. Особенности процессов жизнедеятельности. Нервная система и органы чувств.

Нервная система и органы чувств.

Класс Паукообразные. Паук-крестовик. Среда обитания. Внешнее строение. Ловчая сеть, ее устройство и значение. Питание, дыхание, размножение. Роль клещей в природе и их практическое значение. Меры защиты человека от клещей.

Класс Насекомые. Майский жук. Внешнее и внутреннее строение. Процесс жизнедеятельности. Размножение. Типы развития.

Отряды насекомых с полным превращением. Чешуекрылые. Капустная белянка. Тутовый шелкопряд. Шелководство. Двукрылые. Комнатная муха, оводы. Перепончатокрылые. Медоносная пчела и муравьи. Инстинкт. Наездники. Биологический способ борьбы с вредителями. Отряд насекомых с неполным превращением. Прямокрылые. Перелетная саранча — опасный вредитель сельского хозяйства. Роль насекомых в природе, их практическое значение. Сохранение их видового многообразия.

Тип Хордовые. Общая характеристика типа. Класс Ланцетники. Ланцетник — низшее хордовое животное. Среда обитания. Внешнее строение. Хорда. Особенности внутреннего строения. Сходство ланцетников с позвоночными и беспозвоночными.

Хорда. Особенности внутреннего строения. Сходство ланцетников с позвоночными и беспозвоночными.

Класс Рыбы. Общая характеристика класса. Речной окунь. Среда обитания. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Полость тела. Пищеварительная, кровеносная, дыхательная системы. Плавательный пузырь. Нервная система и органы чувств. Поведение. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Многообразие рыб. Отряды рыб: акулы, осетровые, сельдеобразные, карпообразные, кистеперые. Хозяйственное значение рыб. Промысел рыб. Искусственное разведение рыб. Прудовое хозяйство. Влияние деятельности человека на численность рыб. Необходимость рационального использования рыбных богатств, их охраны (защита вод от загрязнения и др.).

Класс Земноводные. Общая характеристика класса. Лягушка. Особенности среды обитания. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Особенности строения внутренних органов и процессов жизнедеятельности. Нервная система и органы чувств. Размножение и развитие. Многообразие земноводных и их значение. Происхождение земноводных.

Происхождение земноводных.

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса. Прыткая ящерица. Среда обитания. Внешнее строение. Особенности внутреннего строения. Размножение. Регенерация. Многообразие современных пресмыкающихся. Отряд Чешуйчатые. Отряд Черепахи. Древние пресмыкающиеся: динозавры, зверозубые ящеры. Происхождение пресмыкающихся.

Класс Птицы. Общая характеристика класса. Голубь. Среда обитания. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Полость тела. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Нервная система и органы чувств. Поведение. Размножение и развитие. Сезонные явления в жизни птиц, гнездование, кочевки и перелеты. Происхождение птиц. Приспособленность птиц к различным средам обитания. Птицы парков, садов, лугов и полей. Птицы леса. Хищные птицы. Птицы болот и побережий водоемов. Птицы степей и пустынь. Роль птиц в природе и их значение в жизни человека. Роль заповедников и зоопарков в сохранении редких видов птиц. Привлечение птиц. Птицеводство.

Птицеводство.

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Домашняя собака. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Полости тела. Система органов. Нервная система и органы чувств. Поведение. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Отряды млекопитающих. Первозвери. Происхождение млекопитающих. Рукокрылые: летучие мыши. Грызуны. Хищные: собачьи, кошачьи. Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Особенности строения пищеварительной системы жвачных. Породы крупного рогатого скота. Кабан. Домашние свиньи. Непарнокопытные. Дикая лошадь. Породы домашних лошадей. Приматы. Роль млекопитающих в природе и в жизни человека. Влияние деятельности человека на численность и видовое многообразие млекопитающих, их охрана.

III. Человек и его здоровье

Анатомия, физиология и гигиена человека — науки, изучающие строение и функции организма человека и условия сохранения его здоровья. Гигиенические аспекты охраны окружающей среды.

Общий обзор организма человека. Общее знакомство с организмом человека (органы и системы органов). Элементарные сведения о строении, функциях и размножении клеток. Рефлекс. Краткие сведения о строении и функциях тканей. Ткани (эпителиальные, соединительные, мышечные и нервная).

Общее знакомство с организмом человека (органы и системы органов). Элементарные сведения о строении, функциях и размножении клеток. Рефлекс. Краткие сведения о строении и функциях тканей. Ткани (эпителиальные, соединительные, мышечные и нервная).

Опорно-двигательная система. Значение опорно-двигательной системы. Строение скелета человека. Соединения костей: неподвижные, полуподвижные суставы. Состав, строение (макроскопическое) и рост костей в толщину. Мышцы, их строение и функции. Нервная регуляция деятельности мышц. Движения в суставах. Рефлекторная дуга. Работа мышц. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия.

Кровь. Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Относительное постоянство внутренней среды. Состав крови: плазма, форменные элементы. Группы крови. Значение переливания крови. Свертывание крови как защитная реакция. Эритроциты и лейкоциты, их строение и функции. Малокровие. Учение И.И.Мечникова о защитных свойствах крови. Борьба с эпидемиями. Иммунитет.

Свертывание крови как защитная реакция. Эритроциты и лейкоциты, их строение и функции. Малокровие. Учение И.И.Мечникова о защитных свойствах крови. Борьба с эпидемиями. Иммунитет.

Кровообращение. Органы кровообращения: сердце и сосуды (артерии, капилляры, вены). Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его строение и работа. Автоматия сердца. Понятие о нервной и гуморальной регуляции деятельности сердца. Движение крови по сосудам. Пульс. Кровяное давление. Гигиена сердечно-сосудистой системы.

Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функция. Голосовой аппарат. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Понятия о жизненной емкости легких. Понятие о гуморальной и нервной регуляции дыхания. Гигиена дыхания.

Пищеварение. Питательные вещества и пищевые продукты. Пищеварение, ферменты и их роль в пищеварении. Строение органов пищеварения. Пищеварение в полости рта. Глотание. Работы И.П.Павлова по изучению деятельности слюнных желез. Пищеварение в желудке. Понятие о нервно-гуморальной регуляции желудочного сокоотделения. Работы И.П.Павлова по изучению пищеварения в желудке. Печень, поджелудочная железа и их роль в пищеварении. Изменение питательных веществ в кишечнике. Всасывание. Гигиена питания.

Пищеварение в желудке. Понятие о нервно-гуморальной регуляции желудочного сокоотделения. Работы И.П.Павлова по изучению пищеварения в желудке. Печень, поджелудочная железа и их роль в пищеварении. Изменение питательных веществ в кишечнике. Всасывание. Гигиена питания.

Обмен веществ. Водно-солевой, белковый, жировой и углеводный обмен. Распад и окисление органических веществ в клетках. Ферменты. Пластический и энергетический обмен — две стороны единого процесса обмена веществ. Обмен веществ между организмом и окружающей средой. Норма питания. Значение правильного питания. Витамины и их значение для организма.

Выделение. Органы мочевыделительной системы. Функции почек. Значение выделения продуктов обмена веществ.

Кожа. Строение и функции кожи. Роль кожи в регуляции теплоотдачи. Закаливание организма. Гигиена кожи и одежды.

Нервная система. Значение нервной системы. Строение и функции спинного мозга и отделов головного мозга: продолговатого, среднего, промежуточного, мозжечка. Понятие о вегетативной нервной системе. Большие полушария головного мозга. Значение коры больших полушарий.

Понятие о вегетативной нервной системе. Большие полушария головного мозга. Значение коры больших полушарий.

Анализаторы. Органы чувств. Значение органов чувств. Анализаторы. Строение и функции органов зрения. Гигиена зрения. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха.

Высшая нервная деятельность. Безусловные и условные рефлексы. Образование и биологическое значение условных рефлексов. Торможение условных рефлексов. Роль И.М.Сеченова и И.П.Павлова в создании учения о высшей нервной деятельности; его сущность. Значение слова. Сознание и мышление человека как функции высших отделов головного мозга. Антинаучность религиозных представлений о душе. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон, его значение. Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на нервную систему.

Железы внутренней секреции. Значение желез внутренней секреции. Понятие о гормонах. Роль гуморальной регуляции в организме.

Развитие человеческого организма. Воспроизведение организмов. Половые железы и половые клетки. Оплодотворение. Развитие зародыша человека. Особенности развития детского и юношеского организмов.

Воспроизведение организмов. Половые железы и половые клетки. Оплодотворение. Развитие зародыша человека. Особенности развития детского и юношеского организмов.

IV. Общая биология

Общая биология — предмет об основных закономерностях жизненных явлений. Значение биологии для медицины, сельского хозяйства и других отраслей народного хозяйства.

Эволюционное учение

Краткие сведения о додарвиновском периоде развития биологии. Основные положения эволюционного учения Ч.Дарвина. Значение теории эволюции для развития естествознания.

Критерии вида. Популяция — единица вида и эволюции. Понятие сорта растений и породы животных.

Движущие силы эволюции: наследственность, борьба за существование, изменчивость, естественный отбор. Ведущая роль естественного отбора в эволюции.

Искусственный отбор и наследственная изменчивость — основа выведения пород домашних животных и сортов культурных растений. Создание новых высокопродуктивных пород животных и сортов растений.

Возникновение приспособлений. Относительный характер приспособленности.

Микроэволюция. Видообразование.

Результаты эволюции: приспособленность организмов, многообразие видов.

Использование теории эволюции в сельскохозяйственной практике и в деле охраны природы.

Развитие органического мира

Доказательства эволюции органического мира. Главные направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация. Соотношение различных направлений эволюции. Биологический прогресс и регресс. Краткая история развития органического мира.

Основные ароморфозы в эволюции органического мира.

Основные направления эволюции покрытосеменных, насекомых, птиц и млекопитающих в кайнозойскую эру.

Влияние деятельности человека на многообразие видов, природные сообщества, их охрана.

Происхождение человека

Ч.Дарвин о происхождении человека от животных.

Движущие силы антропогенеза: социальные и биологические факторы. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества.

Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества.

Древнейшие, древние и ископаемые люди современного типа.

Человеческие расы, их происхождение и единство. Антинаучная, реакционная сущность социального дарвинизма и расизма.

Основы экологии

Предмет и задачи экологии, математическое моделирование в экологии. Экологические факторы. Деятельность человека как экологический фактор. Комплексное воздействие факторов на организм. Ограничивающие факторы. Фотопериодизм. Вид, его экологическая характеристика.

Популяция. Факторы, вызывающие изменение численности популяций, способы ее регулирования.

Рациональное использование видов, сохранение их разнообразия.

Биогеоценоз. Взаимосвязи популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Правило экологической пирамиды. Саморегуляция. Смена биогеоценозов. Агроценозы. Повышение продуктивности агроценозов на основе мелиорации земель, внедрения новых технологий выращивания растений.

Охрана биогеоценозов.

Основы учения о биосфере

Биосфера и ее границы. Биомасса поверхности суши, Мирового океана, почвы. Живое вещество, его газовая, концентрационная, окислительная и восстановительная функции. Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере. В.И.Вернадский о возникновении биосферы.

Основы цитологии

Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и функциональная единица живого. Строение и функция ядра, цитоплазмы и ее основных органоидов. Особенности строения клеток прокариот, эукариот.

Содержание химических элементов в клетке. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: липиды, АТФ, биополимеры (углеводы, белки, нуклеиновые кислоты), их роль в клетке. Ферменты, их роль в процессах жизнедеятельности. Самоудвоение ДНК.

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке и его сущность. Значение АТФ в энергетическом обмене.

Пластический обмен. Фотосинтез. Пути повышения продуктивности сельскохозяйственных растений. Биосинтез белков. Ген и его роль в биосинтезе. Код ДНК. Реакции матричного синтеза. Взаимосвязь процессов пластического и энергетического обмена.

Вирусы, особенности их строения и жизнедеятельности.

Размножение и индивидуальное развитие организмов

Деление клетки, мейоз и оплодотворение — основа размножения и индивидуального развития организмов. Подготовка клетки к делению. Удвоение молекул ДНК. Хромосомы, их гаплоидный и диплоидный набор, постоянство числа и формы.

Деление клетки и его значение.

Половое и бесполое размножение организмов. Половые клетки. Мейоз. Развитие яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение.

Развитие зародыша (на примере животных). Постэмбриональное развитие. Вредное влияние алкоголя и никотина на развитие организма человека.

Возникновение жизни на Земле.

Основы генетики

Основные закономерности наследственности и изменчивости организмов и их цитологические основы.

Предмет, задачи и методы генетики.

Моно- и дигибридное скрещивание. Законы наследственности, установленные Г.Менделем. Доминантные и рецессивные признаки. Аллельные гены. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. Единообразие первого поколения.

Промежуточный характер наследования. Закон расщепления признаков. Статистический характер явлений расщепления. Цитологические основы единообразия первого поколения и расщепления признаков во втором поколении. Закон независимого наследования и его цитологические основы.

Сцепленное наследование. Нарушение сцепления. Перекрест хромосом.

Генотип как целостная исторически сложившаяся система. Генетика пола. Хромосомная теория наследственности.

Значение генетики для медицины и здравоохранения. Вредное влияние никотина, алкоголя и других наркотических веществ на наследственность человека.

Роль генотипа и условий внешней среды в формировании фенотипа. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Статистические закономерности модификационной изменчивости.

Норма реакции. Статистические закономерности модификационной изменчивости.

Мутации, их причины. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Н.И.Вавилов. Экспериментальное получение мутаций.

Мутации как материал для искусственного и естественного отбора. Загрязнение природной среды мутагенами и его последствия.

Генетика и теория эволюции. Генетика популяций. Формы естественного отбора: движущий и стабилизирующий.

Основы селекции

Генетические основы селекции растений, животных и микроорганизмов.

Задачи современной селекции. Н.И.Вавилов о происхождении культурных растений. Значение исходного материала для селекции.

Селекция растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Роль естественного отбора в селекции. Самоопыление перекрестноопыляемых растений. Гетерозис. Полиплодия и отдаленная гибридизация. Достижения селекции растений.

Селекция животных. Типы скрещивания и методы разведения. Метод анализа наследственных хозяйственно-ценных признаков у животных-производителей. Отдаленная гибридизация домашних животных.

Метод анализа наследственных хозяйственно-ценных признаков у животных-производителей. Отдаленная гибридизация домашних животных.

Селекция бактерий, грибов, ее значение для микробиологической промышленности (получение антибиотиков, ферментных препаратов, кормовых дрожжей и др.). Основные направления биотехнологии (микробиологическая промышленность, генная и клеточная инженерия).

Биосфера и научно-технический прогресс

Биосфера в период научно-технического прогресса и здоровье человека. Проблемы окружающей среды: защита от загрязнения, сохранения эталонов и памятников природы, видового разнообразия, биоценозов, ландшафтов.

§24. Общая характеристика обмена веществ и преобразование энергии

1. Какие понятия пропущены в биологических «уравнениях» и заменены вопросительными знаками?

Обмен веществ = ? + энергетический обмен

Анаболизм + ? = метаболизм

Ассимиляция + диссимиляция = ?

В первом «уравнении» вопросительным знаком заменено понятие «пластический обмен», во втором – «катаболизм», в третьем – «обмен веществ (метаболизм)».

2. Какие процессы называют ассимиляцией и диссимиляцией? Приведите примеры.

Ассимиляция (анаболизм, пластический обмен) – совокупность реакций синтеза сложных органических соединений из более простых веществ. Реакции пластического обмена идут с затратами (поглощением) энергии. Процессами ассимиляции являются: фотосинтез, биосинтез ДНК (репликация), биосинтез РНК, белков, липидов, полисахаридов и т.д.

Диссимиляция (катаболизм, энергетический обмен) – процессы расщепления сложных органических соединений до более простых веществ, которые сопровождаются выделением (высвобождением) энергии химических связей расщепляемых соединений. К процессам диссимиляции относится брожение и клеточное дыхание.

3. Чем автотрофные организмы принципиально отличаются от гетеротрофных?

Автотрофные организмы (большинство растений и водорослей, некоторые бактерии) способны синтезировать органические вещества из неорганических. Гетеротрофные организмы (животные, грибы, многие протисты и бактерии, бесхлорофилльные растения-паразиты) нуждаются в поступлении готовых органических соединений поскольку не способны синтезировать их из неорганических веществ.

Гетеротрофные организмы (животные, грибы, многие протисты и бактерии, бесхлорофилльные растения-паразиты) нуждаются в поступлении готовых органических соединений поскольку не способны синтезировать их из неорганических веществ.

4. Для осуществления каких процессов организмы используют энергию АТФ?

Молекулы АТФ, синтезированные в ходе реакций энергетического обмена, служат поставщиками энергии для процессов синтеза органических веществ, активного транспорта веществ через плазмалемму, деления клеток, передачи нервных импульсов. Благодаря энергии АТФ осуществляются все виды движения (в том числе и мышечного), поддерживается постоянная температура тела у птиц и млекопитающих и т.д.

5. В каких случаях процессы энергетического обмена в организме преобладают над процессами пластического обмена и наоборот?

Например, в молодых организмах преобладают процессы пластического обмена, благодаря чему обеспечивается запасание веществ, интенсивный рост и развитие организма. В старом организме, как правило, преобладают процессы энергетического обмена. То же самое наблюдается при высоких физических нагрузках и недостатке питательных веществ.

В старом организме, как правило, преобладают процессы энергетического обмена. То же самое наблюдается при высоких физических нагрузках и недостатке питательных веществ.

Интенсивность процессов энергетического и пластического обмена регулируется нервной системой и гормонами. Например, адреналин сдвигает баланс в сторону энергетического обмена, а инсулин и соматотропин (гормон роста) – в сторону пластического обмена.

6. Приведите примеры преобразования энергии в живом организме.

Например, при расщеплении питательных веществ высвобождается энергия, заключённая в их химических связях. Часть этой энергии рассеивается в виде тепла (т.е. преобразуется в тепловую), другая часть запасается в виде молекул АТФ. Работа мышц сопровождается преобразованием энергии макроэргических связей АТФ в механическую и тепловую энергию. В процессе фотосинтеза происходит преобразование световой энергии в энергию химических связей органических веществ.

7. Докажите справедливость утверждения: «Ассимиляция и диссимиляция — две стороны единого процесса обмена веществ и преобразования энергии в живых организмах».

Вещества, образующиеся в ходе энергетического обмена, могут использоваться в пластическом обмене – для синтеза более сложных органических веществ. И наоборот, продукты ассимиляции могут подвергаться расщеплению и служить источником энергии в процессах диссимиляции. АТФ, которая образуется в ходе энергетического обмена, расщепляется до АДФ и H3PO4 и служит источником энергии для реакций пластического обмена.

Таким образом, ассимиляция и диссимиляция – две взаимосвязанные стороны единого процесса обмена веществ и преобразования энергии в живых организмах.

8. Суточная норма углеводов для взрослого человека составляет 5—8 г на 1 кг массы тела (в зависимости от энергетических затрат организма). При окислении 5 г углеводов выделяется 88 кДж энергии, что достаточно для нагревания 1 кг тела человека от температуры 36,6ºС до температуры 62ºС. Попробуйте самостоятельно произвести этот несложный расчёт на основании знаний, полученных при изучении физики в 8-м классе. Учтите, что средняя удельная теплоемкость человеческого тела 3,47 кДж/(кг • ºС). К чему могло бы привести разогревание клеток тела человека до такой температуры? Почему этого на самом деле не происходит?

Попробуйте самостоятельно произвести этот несложный расчёт на основании знаний, полученных при изучении физики в 8-м классе. Учтите, что средняя удельная теплоемкость человеческого тела 3,47 кДж/(кг • ºС). К чему могло бы привести разогревание клеток тела человека до такой температуры? Почему этого на самом деле не происходит?

На уроках физики в 8-м классе учащиеся решали задачи, связанные с применением формулы расчёта количества теплоты:

Q = cm (t2 – t1),

где Q – количество теплоты, с – удельная теплоёмкость, m – масса тела, t2 и t1 – конечная и начальная температуры соответственно.

В нашем случае Q = 88 кДж, с = 3,47 кДж/(кг • ºС), m = 1 кг, t1 = 36,6ºС.

● Рассчитаем, на сколько градусов Цельсия могла бы повыситься температура тела человека:

t2 – t1 = Q / cm = 88 кДж : (3,47 кДж/(кг • ºС) × 1 кг) ≈ 25,36ºС.

● Найдём конечную температуру тела человека:

t2 ≈ 36,6ºС + 25,36ºС ≈ 62ºС.

Разогревание клеток тела человека до такой температуры привело бы к денатурации большинства белков, прекращению ферментативных процессов, частичному плавлению ДНК и в конечном итоге, к гибели клеток. Однако на самом деле этого не происходит, т.к. процесс расщепления и окисления углеводов осуществляется постепенно, поэтапно, и лишь часть высвобождаемой энергии преобразуется в тепловую, а другая часть запасается в макроэргических связях молекул АТФ.

Дашков М.Л.

Сайт: dashkov.by

Вернуться к оглавлению

| < Предыдущая | Следующая > |

|---|

Биохимические исследования

Биохимические исследования – обширный раздел лабораторных исследований, включающий определение содержания различных органических и неорганических веществ, образующихся в результате биохимических реакций, а также измерение активности ферментов в сыворотке, плазме, крови, моче, ликворе и других биологических жидкостях.

Биохимические анализы отражают функциональное состояние различных органов и систем, дают представление о состоянии обмена веществ.

Биохимические маркеры в зависимости от того, какой вид обмена они характеризуют, делят на следующие группы:

- Маркеры белкового обмена — общий белок и белковые фракции: альбумин, ?-глобулины классов IgA, IgM, IgG

- Маркеры углеводного обмена – глюкоза сыворотки крови и мочи, глюкоза крови методом непрерывного мониторирования, гликозилированный гемоглобин

- Маркеры липидного обмена — холестерин, триглицериды, липидограмма (ЛПВП, ЛПОНП, ЛПНП), коэффициент атерогенности

Также выделяют группы биохимических тестов, необходимых для диагностики нарушений функционирования того или иного органа:

- Показатели функции печени и желчевыводящих путей — билирубин (общий, прямой, непрямой), аминотрансферазы (АлТ, АсТ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ), щелочная фосфатаза

- Показатели функции почек – электролиты (натрий, калий, хлор), мочевина, креатинин, мочевая кислота в сыворотке крови и моче, клиренс креатинина (проба Реберга), белок, альбумин мочи

- Показатели функции поджелудочной железы — ? — амилаза сыворотки крови и мочи, липаза сыворотки крови

- Маркеры кардиопатологии — креатинкиназа общая (КФК), изофермент креатинкиназы (КФК-МВ), миоглобин, тропонин I, ЛДГ, АСТ

- Диагностические маркеры анемий – железо сыворотки, общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС), трансферрин, коэффициент насыщения трансферрина железом, ферритин

- Маркеры острой фазы воспаления — прокальцитонин, С — реактивный белок (СРБ)

- Маркеры остеопороза – щелочная фосфатаза, фосфор, кальций

- Показатели водно-электролитного обмена — калий, кальций, натрий, магний, фосфор, хлориды в сыворотке крови и моче

- Исследования кислотно-основного состояния, газового состава и метаболитов крови — водородный показатель (рН), осмолярность, лактат, электролиты, бикарбонаты крови, общий диоксид углерода

Биохимические исследования выполняются на автоматическом биохимическом анализаторе.

Отделение лабораторной диагностики НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова оснащено самым современным оборудованием для исследований.

Оптимальное время для сдачи крови на исследование утреннее, не ранее 8 часов после последнего приема пищи. За 3 дня до сдачи анализов желательно исключить употребление жирной пищи и алкоголя, а накануне исключить чрезмерные физические нагрузки. В день сдачи анализа не рекомендуется курение.

Готовность результатов исследований в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова в течение суток.

реципрокный обмен — это… Что такое реципрокный обмен?

- реципрокный обмен

- reciprocal exchange, interchange — реципрокный обмен.

Любой эквивалентный обмен биологическим (генетическим) материалом между двумя организмами, органами, клетками, органеллами клетки.

(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов».

Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.)

Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.)

.

- interchange

- reciprocal genes

Смотреть что такое «реципрокный обмен» в других словарях:

реципрокный обмен — Любой эквивалентный обмен биологическим (генетическим) материалом между двумя организмами, органами, клетками, органеллами клетки. [Арефьев В.А., Лисовенко Л.А. Англо русский толковый словарь генетических терминов 1995 407с.] Тематики генетика EN … Справочник технического переводчика

Реципрокный обмен — * рэцыпрокны абмен * reciprocal exchange or interchange любой эквивалентный обмен генетическим (любым др. биологическим) материалом между двумя биологическими объектами (клетка, органелла клетки, орган и др.) … Генетика. Энциклопедический словарь

Альтруизм — (лат. Alter другой, другие) понятие, которым осмысливается активность, связанная с бескорыстной заботой о благополучии других; соотносится с понятием самоотверженность то есть с приношением в жертву своих выгод в пользу… … Википедия

reciprocal exchange — reciprocal exchange.

См. реципрокный обмен. (Источник: «Англо русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд во ВНИРО, 1995 г.) … Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь.

См. реципрокный обмен. (Источник: «Англо русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд во ВНИРО, 1995 г.) … Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь.interchange — interchange. См. реципрокный обмен. (Источник: «Англо русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд во ВНИРО, 1995 г.) … Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь.

Рекомбиназа — * рэкамбіназа * recombinase фермент изомераза, который катализирует процессы рекомбинации ДНК. Используется в технологии получения рекомбинантных ДНК. Р. узнает специфические последовательности ДНК и катализирует реципрокный обмен нитями ДНК… … Генетика. Энциклопедический словарь

Социобиология животных (animal sociobiology) — Социобиология представляет собой попытку применить принципы эволюционной и популяционной биологии к пониманию законов соц.

поведения. Определение этой науки можно понять в ист. контексте. В начале XX в. принципы генетики, популяционной биологии и … Психологическая энциклопедия

поведения. Определение этой науки можно понять в ист. контексте. В начале XX в. принципы генетики, популяционной биологии и … Психологическая энциклопедиявзаимный — Обоюдный, круговой, общий, возвратный. Взаимные похвалы, приветствия (обмен комплиментов, приветствий), взаимное страхование; круговая порука. Взаимная услуга (услуга за услугу). .. Ср … Словарь синонимов

Основной обмен — это… Что такое Основной обмен?

один из показателей интенсивности обмена веществ и энергии в организме; выражается количеством энергии, необходимой для поддержания жизни в состоянии полного физического и психического покоя, натощак, в условиях теплового комфорта. О. о. отражает энергетические траты организма, обеспечивающие постоянную деятельность сердца, почек, печени, дыхательной мускулатуры и некоторых других органов и тканей. Освобождаемая в ходе метаболизма тепловая энергия расходуется на поддержание постоянства температуры тела.

о. составляет 46—54 ккал на 1 кг массы тела в сутки и возрастает в течение первых месяцев жизни, достигая максимума в конце первого — начале второго года. При этом интенсивность О. о. ребенка превышает О. о. взрослого человека в 1,5—2 раза. Затем интенсивность О. о. начинает постепенно уменьшаться, стабилизируясь в возрасте 20—40 лет. У пожилых людей О. о. снижается.

Если расчет интенсивности О. о. производить не на единицу веса, а на единицу площади, то выясняется, что индивидуальные различия величины О. о. менее значительны. На основании фактов, свидетельствующих о наличии закономерной связи между интенсивностью обмена веществ и величиной поверхности, немецкий физиолог Рубнер (М. Rubner) сформулировал «закон поверхности тела», согласно которому затраты энергии теплокровными животными пропорциональны величине поверхности тела. Вместе с тем установлено, что этот закон имеет относительное значение и позволяет проводить лишь ориентировочные расчеты высвобождения энергии в организме. Против абсолютного значения «закона поверхности» свидетельствует и тот факт, что интенсивность обмена веществ может значительно различаться у двух индивидуумов с одинаковой поверхностью тела. Уровень окислительных процессов определяется, т.о. не столько теплоотдачей с поверхности тела, сколько теплопродукцией тканей и зависит от биологических особенностей вида животных и состояния организма, которое обусловлено деятельностью нервной и эндокринной систем.

Даже в том случае, когда соблюдаются все стандартные условия для определения О. о., интенсивность процессов обмена подвергается суточным колебаниям: она возрастает утром и снижается в ночной период (см. Биологические ритмы). Отмечены сезонные изменения О. о. у человека: повышение его весной и ранним летом и понижение поздней осенью и зимой. Сезонные изменения связаны не столько с температурными факторами, сколько с изменением двигательной активности, колебаниями гормональной активности и т.д. Потребление питательных веществ и их последующее переваривание повышают интенсивность процессов обмена, особенно в том случае, если питательные вещества имеют белковую природу. Такое влияние пищи на уровень обмена веществ и энергии носит название специфического динамического действия пищи. К изменению уровня О. о. ведут также продолжительное ограничение питания, избыточное потребление пищи, повышенное или недостаточное содержание в рационе отдельных питательных веществ.

о. составляет 46—54 ккал на 1 кг массы тела в сутки и возрастает в течение первых месяцев жизни, достигая максимума в конце первого — начале второго года. При этом интенсивность О. о. ребенка превышает О. о. взрослого человека в 1,5—2 раза. Затем интенсивность О. о. начинает постепенно уменьшаться, стабилизируясь в возрасте 20—40 лет. У пожилых людей О. о. снижается.

Если расчет интенсивности О. о. производить не на единицу веса, а на единицу площади, то выясняется, что индивидуальные различия величины О. о. менее значительны. На основании фактов, свидетельствующих о наличии закономерной связи между интенсивностью обмена веществ и величиной поверхности, немецкий физиолог Рубнер (М. Rubner) сформулировал «закон поверхности тела», согласно которому затраты энергии теплокровными животными пропорциональны величине поверхности тела. Вместе с тем установлено, что этот закон имеет относительное значение и позволяет проводить лишь ориентировочные расчеты высвобождения энергии в организме. Против абсолютного значения «закона поверхности» свидетельствует и тот факт, что интенсивность обмена веществ может значительно различаться у двух индивидуумов с одинаковой поверхностью тела. Уровень окислительных процессов определяется, т.о. не столько теплоотдачей с поверхности тела, сколько теплопродукцией тканей и зависит от биологических особенностей вида животных и состояния организма, которое обусловлено деятельностью нервной и эндокринной систем.

Даже в том случае, когда соблюдаются все стандартные условия для определения О. о., интенсивность процессов обмена подвергается суточным колебаниям: она возрастает утром и снижается в ночной период (см. Биологические ритмы). Отмечены сезонные изменения О. о. у человека: повышение его весной и ранним летом и понижение поздней осенью и зимой. Сезонные изменения связаны не столько с температурными факторами, сколько с изменением двигательной активности, колебаниями гормональной активности и т.д. Потребление питательных веществ и их последующее переваривание повышают интенсивность процессов обмена, особенно в том случае, если питательные вещества имеют белковую природу. Такое влияние пищи на уровень обмена веществ и энергии носит название специфического динамического действия пищи. К изменению уровня О. о. ведут также продолжительное ограничение питания, избыточное потребление пищи, повышенное или недостаточное содержание в рационе отдельных питательных веществ.Температура окружающей среды также влияет на интенсивность процессов О. о.: сдвиги в сторону охлаждения приводят к большему усилению обмена веществ, чем соответствующие сдвиги в сторону повышения температуры (при падении температуры воздуха на 10° уровень О. о. повышается на 2,5%).

Определение О. о. имеет большое значение в диагностике некоторых заболеваний. На основании результатов обследования большого числа здоровых людей установлена средняя норма О. о. — так называемый должный О. о. Должный О. о. (в ккал за 24 ч) принят в расчетах за 100%. Фактический О. о. выражается в процентах отклонения от должного в сторону повышения со знаком плюс, в сторону понижения — со знаком минус Допустимое отклонение от должной величины колеблется от +10 до +15%. Отклонения в пределах от +15% до +30% считаются сомнительными, требуют контроля и наблюдения; от +30% до +50% относят к отклонениям средней тяжести; от +50% до +70% — к тяжелым, а свыше +70% — к очень тяжелым. Снижение обмена на 10% еще нельзя считать патологическим, При снижении на 30—40% требуется лечение основного заболевания. Для определения О. о. используют методы прямой и непрямой калориметрии. Необходимо учитывать возможность расхождения данных прямой и непрямой калориметрии, что связано с кратковременностью определения потребления кислорода. При более длительных определениях (порядка 24 ч) результаты обоих методов должны, очевидно, совпадать. Искажение представления об О. о. может быть связано с тем, что калорическая ценность кислорода оказывается различной в зависимости от характера субстратов (белки, жиры или углеводы), преимущественно окисляющихся в организме в процессе Газообмена. Величину О. о. можно ориентировочно определить с помощью специальных клинических формул (например, формул Рида, Гейла и др.). По формуле Рида процент отклонения О. о. равен: 75, умноженным на пульс, плюс разница систолического и диастолического артериального давления, умноженная на 0,74—72. По формуле Гейла процент отклонения О. о. равен: пульс плюс разница систолического и диастолического АД минус 111. Общими обязательными условиями при этом являются следующие: подсчет пульса, измерение АД должны осуществляться всегда только в стандартных условиях О. о.; клинические формулы неприменимы к больным с декомпенсированными заболеваниями сердца, почек и печени, гипертонической болезнью, мерцательной аритмией, пароксизмальной тахикардией, недостаточностью клапанов аорты и некоторыми другими тяжелыми заболеваниями и состояниями. Патологическая физиология. Согласно существующим представлениям, общая теплопродукция организма складывается из первичной и вторичной теплоты. Первичная теплота — это результат рассеивания энергии окисления субстратов в цепи транспорта электронов, вторичная — следствие использования для той или иной клеточной функции образующихся в ходе тканевого дыхания макроэргических соединений. Основные клеточные механизмы нарушений О. о. сводятся к изменению интенсивности образования первичной или вторичной теплоты или обоих ее видов вместе. Изменение каждого из этих процессов сопровождается изменением потребления кислорода — наиболее распространенного критерия величины О. о. В случае усиленного расходования макроэргических соединений на различные виды работы клетки вступает в силу дыхательной контроль в митохондриях, сущность которого заключается в том, что продукт дефосфорилирования АТФ является мощным стимулятором тканевого дыхания (см. Дыхание тканевое). При ослаблении или полном снятии дыхательного контроля («рыхлое» сопряжение или разобщение окислительного фосфорилирования) обычно регистрируется усиленное потребление кислорода. Патология нервной системы может обусловить изменение О. о. как в результате прямого нарушения образования первичной теплоты, так и вследствие изменения интенсивности функционирования того или иного органа или ткани. Примером первого механизма являются, по-видимому, поражения диэнцефальных вегетативных центров (травмы, опухоли, кровоизлияния и т.п.), воспроизводимые в эксперименте «тепловыми уколами» в подкорковые образования. Второй механизм обусловливает снижение О. о. при параличах и повышение его при усиленном функционировании органов дыхания, кровообращения, мышц и. по-видимому, печени. Значение изменений деятельности различных органов для возникновения сдвигов в О. о. не одинаково. Так, напряженная деятельность головного мозга или почек относительно мало влияет на общий тепловой баланс организма, тогда как мышечная работа, а также работа сердца и органов дыхания играют определяющую роль в общей теплопродукции организма. Значительное влияние на О. о. оказывает тонус вегетативной (преимущественно симпатической) нервной системы, т.к. вырабатываемые ею медиаторы принимают непосредственное участие в терморегуляции (Терморегуляция). Опухоли хромаффинной ткани (см. Хромаффинома) секретирующей адреналин и норадреналин, сопровождаются резким повышением О. о. Удаление симпатических ганглиев и мозгового вещества надпочечников, наоборот, может снизить О. о. Помимо влияния на функцию внутренних органов, эти вещества, по-видимому, могут действовать и на процессы образования первичной теплоты, но механизм такого эффекта пока не полностью ясен. Причиной изменений О. о. при разнообразных видах эндокринной патологии наиболее часто являются заболевания щитовидной железы, сопровождающиеся повышенной или пониженной секрецией тиреоидных гормонов, выполняющих в организме специфическую роль регуляторов интенсивности тканевого дыхания и энергетического обмена. Повышение О. о. служит наиболее постоянным признаком гипертиреоза, сопровождающего такие эндокринные заболевания, как диффузный токсический зоб, тиреотоксическую аденому и др. (см. Тиреотоксикоз). Снижение функции щитовидной железы (см. Гипотиреоз) обусловливает уменьшение основного обмена. Выраженные изменения О. о. наблюдаются при патологии передней доли гипофиза, например снижение О. о. при гипопитуитаризме (см. Гипоталамо-гипофизарная недостаточность) или удалении гипофиза. Роль других гормонов в генезе механизмов нарушения О. о. недостаточно изучена. Гипокортицизм обычно сопровождается снижением О. о., однако у больных аддисоновой болезнью его снижение является непостоянным симптомом. Гормон поджелудочной железы инсулин снижает О. о. за счет своего угнетающего действия на катаболические процессы. Способность этого гормона уменьшать теплопродукцию используют при экспериментальной гибернации. Удаление поджелудочной железы, а также сахарный диабет приводят к повышению О. о., что, вероятно, обусловлено не только выпадением прямого влияния инсулина на теплопродукцию, но и метаболическими изменениями, в частности повышением уровня свободных жирных кислот и кетоновых тел, которые в больших концентрациях способны угнетать процессы окислительного фосфорилирования. Изменения О. о. часто наблюдаются при различных интоксикациях, инфекционно-лихорадочных заболеваниях. При этом выявлена независимость стимуляции окислительных процессов от самого факта существования лихорадки. Наиболее изученным является действие 2,4-α-динитрофенола, который считается классическим разобщителем окислительного фосфорилирования. Повышение О. о. при динитрофеноловой интоксикации, как и при действии тиреоидных гормонов, характеризуется большим приростом теплопродукции, несоразмерным с потреблением кислорода. Другие токсины могут повышать О. о. либо за счет разобщения окислительного фосфорилирования (дифтерийный, стафилококковый и стрептококковый токсины, салицилаты), либо за счет иных, не до конца выясненных причин (например, эндотоксины). Имеются данные, что повышение О. о., вызываемое инфекционно-токсическими агентами, связано с действием гормонов щитовидной железы. Повышение О. о. характерно для поздних стадий развития злокачественных опухолей и особенно лейкозов. Причины этого не вполне установлены, но, по-видимому, сам клеточный рост как процесс, сопровождающийся усиленным распадом макроэргических соединений с увеличением образования вторичной теплоты, не исчерпывает механизмов повышения теплопродукции в этих случаях. Гипоксия обычно характеризуется повышением О. о. за счет повышения интенсивности деятельности систем органов дыхания и кровообращения, а также накопления токсических продуктов межуточного обмена. Вместе с тем очень тяжелые степени гипоксии сопровождаются снижением О. о. При анализе влияния гипоксии необходимо учитывать ее частое сочетание с гиперкапнией, поскольку значительный избыток углекислоты угнетает теплопродукцию. Анемии обычно протекают с повышением О. о., в генезе которого могут играть роль токсические продукты метаболизма. Фактором, обусловливающим изменение О. о., является длительное голодание, при котором включаются механизмы резкого ограничения энерготрат, приводящие к снижению О. о. Библиогр.: Држевецкая И.А. Основы физиологии обмена веществ и эндокринная система, М., 1977; Мак-Мюррей У. Обмен веществ у человека, пер. с англ., М., 1980; Теппермен Дж. и Теппермен X. Физиология обмена веществ и эндокринной системы, пер. с англ., М., 1989; Физиология человека, под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса, пер. с англ., т. 4, М., 1986.Обмен данными и будущее науки

Кому выгоден обмен данными? Ученые будущего делают это, поскольку обмен данными сегодня открывает новые возможности для науки завтра. Факты показывают, что исследования, основанные на анализе ранее опубликованных данных, не являются простым повторением старых наборов данных, а могут иметь такое же влияние, как и оригинальные проекты.

Обмен данными имеет долгую историю во многих областях исследований.Хотя стремление побудить ученых-социологов и ученых-биологов делиться своими результатами и объединять их результаты появилось недавно (–1), в других областях использование общих данных уже некоторое время является нормой. Например, на протяжении более века значительная часть экономики и метеорологии основывалась на общедоступных данных.

«Есть веские аргументы в пользу того, что отказ от обмена данными является препятствием для ученых будущего».

Однако опасения по поводу обмена данными все еще распространены в научном сообществе, особенно в некоторых дисциплинах.Вопросы, которые заставляют некоторых исследователей неохотно делиться своими данными, широко обсуждались 2 , но исследователи, рассматривающие возможность использования общих данных в качестве основы для своих собственных исследований, также обеспокоены: если я хочу опубликовать высокоэффективную работу, не Мне нужно собрать новые данные? Является ли исследование романом именно благодаря сбору исходных данных?

Может показаться, что преимущества совместного использования данных трудно измерить количественно. Но работа Майкла П. Милхэма и его коллег 3 предоставляет прямые доказательства того, что в области нейровизуализации опубликованные статьи, основанные на общих данных, с такой же вероятностью появятся в высокоэффективных журналах и столь же хорошо цитируются, по сравнению с работами, в которых представлены исходные данные.Хотя цитирование рукописи и престиж журнала, в котором она публикуется, не являются прямыми показателями качества или новизны научных результатов, результаты Милхэма и др., Вероятно, обнадеживают когнитивных нейробиологов, обеспокоенных отсутствием оригинала. сбор данных снизит влияние их работы.

Действительно, обмен данными не только не является препятствием для выполнения новых научных исследований, но и делает возможными новые типы исследований. Рассмотрим, например, исследование с использованием набора данных Human Connectome Project (HCP), одной из инициатив по обмену данными, включенных в Milham et al.изучение. В настоящее время HCP содержит обширные фМРТ, структурные МРТ и поведенческие данные от 1200 здоровых молодых взрослых добровольцев (https://www.humanconnectome.org/study/hcp-young-adult) и расширяется, чтобы охватить мозг детей, подростков и пожилых людей. . Эти данные доступны любому заинтересованному исследователю.

В то время как совместное использование данных в мире когнитивной нейробиологии было довольно трудным началом 4 , успех HCP и многих влиятельных исследований, основанных на нем, показывает, что его время пришло.Без обмена данными для одной исследовательской группы было бы практически невозможно просканировать 1200 человек. МРТ обходятся дорого, а в нейровизуализационных исследованиях с использованием исходных данных обычно принимают участие 20–50 человек. Этих размеров выборки было достаточно для поддержки исследований, которые были передовыми десять лет назад, но сегодня для более продвинутых методов требуется гораздо больше данных.

Обмен данными уже изменил виды исследований, которые могут проводить исследователи, не только в нейробиологии.В генетике, геномике и структурной биологии широко распространены большие общие наборы данных (например, ссылка 5 ), и многие исследователи использовали и повторно использовали ранее опубликованные наборы данных, чтобы сделать новые открытия в этих областях 6 .

В физических науках также все шире применяется обмен данными. Например, в астрономии и астрофизике данные телескопа обычно открыты; 7 без такого обмена большинство исследовательских групп, не имея средств для создания таких больших телескопов, которые требуются для современных астрономических исследований, не смогли бы достичь передовых результатов в открытиях.Совместное использование астрономических данных даже расширилось, охватив персональные компьютеры с программой SETI @ home Калифорнийского университета в Беркли, что позволяет гражданским наукам участвовать в анализе данных 8 .

Область экологии достигла огромных успехов благодаря обмену данными в рамках Сети долгосрочных экологических исследований (LTER) США 9 . Эта сеть, представляющая собой набор длительных наблюдений за различными экосистемами, позволила экологам выявить важные закономерности, разыгрывающиеся во временных масштабах, превышающих продолжительность исследовательских назначений или циклов финансирования.Степень обмена данными в этой области в более широком смысле со временем эволюционировала 10 , но влиятельные публикации в настоящее время больше, чем когда-либо, возникают из баз данных, поддерживаемых большими сетями исследователей 11 .

Эти примеры демонстрируют одно явное преимущество совместного использования данных, поскольку он позволяет отдельным исследователям превысить свой финансовый вес, делая большие или дорогостоящие для сбора наборы данных доступными для всех. Таким образом, обмен данными открывает непредвиденные возможности для исследований.Это верно не только для крупномасштабных инициатив по обмену данными: даже относительно небольшие наборы данных, если они будут совместно использоваться, могут неожиданным образом способствовать созданию больших данных и способствовать будущим научным открытиям. В медицине, например, метаанализ на уровне пациентов большого количества прошлых клинических испытаний выявил многочисленные новые открытия, которые выходят далеко за рамки первоначальной цели исследований, в которых были получены данные (например, ссылка 12 ).

Таким образом, совместное использование данных — это не только способ улучшить воспроизводимость и надежность научных исследований, которые проводятся сегодня 13 , но и способствовать развитию новой науки завтрашнего дня.Учитывая, что сегодня мы не можем предсказать, насколько ценным однажды окажется данный набор данных, есть веские аргументы в пользу того, что отказ от обмена данными станет препятствием для ученых будущего. В самом деле, мы можем представить себе время, когда обмен данными будет рассматриваться не только как подрывная инновация, но и как нормальная и важная часть научного процесса, во многом так же, как мы рассматриваем экспертную оценку.

Хотя SETI @ home пока не обнаружила какой-либо инопланетный интеллект, в нашей галактике есть миллиарды звезд: как еще мы могли бы достичь звезд, если бы не целимся вместе в одиночку? Хотя нейробиологи еще не раскрыли загадки человеческого мозга даже с использованием общих данных, имея около 86 миллиардов нейронов 14 в одном мозге, им придется работать вместе, чтобы охватить их все.

Ссылки

- 1.

Гевин В. Обмен данными: непредвзятость в отношении открытых данных. Природа 529 , 117–119 (2016).

Артикул PubMed Google Scholar

- 2.

Tenopir, C. et al. Изменения в методах обмена и повторного использования данных, а также в восприятии ученых во всем мире. PLoS ONE 10 , e0134826 (2015).

Артикул PubMed PubMed Central CAS Google Scholar

- 3.

Milham, M. P. et al. Оценка влияния общих данных визуализации мозга на научную литературу. Nat. Commun. 9 (2018). https://doi.org/10.1038/s41467-018-04976-1.

- 4.

Ван Хорн, Дж. Д. и Газзанига, М. С. Зачем обмениваться данными? Уроки, извлеченные из fMRIDC. Нейроизображение 82 , 677–682 (2013).

Артикул PubMed Google Scholar

- 5.

База данных агрегирования генома (gnomAD).http://gnomad.broadinstitute.org/.

- 6.

Bonàs-Guarch, S. et al. Повторный анализ общедоступных генетических данных выявил редкий вариант Х-хромосомы, связанный с диабетом 2 типа. Nat. Commun. 9 , 321 (2018).

ADS Статья PubMed PubMed Central CAS Google Scholar

- 7.

Как большие данные развивают физику. Марк Чаин 27 июня 2017 г. (запись в блоге). https://www.elsevier.com/connect/how-big-data-advances-physics.

- 8.

SETI @ home. https://setiathome.berkeley.edu/.

- 9.

Сеть долгосрочных экологических исследований (LTER). https://lternet.edu/.

- 10.

Миченер, В. К. Обмен экологическими данными. Ecol. Поставить в известность. 29 , 33–44 (2015).

Артикул Google Scholar

- 11.

Проект «Микробиом Земли». http://www.earthmicrobiome.org/.

- 12.

Fournier, J.C. et al. Эффекты антидепрессантов и тяжесть депрессии: метаанализ на уровне пациента. JAMA 303 , 47–53 (2010).

Артикул PubMed PubMed Central CAS Google Scholar

- 13.

О доступности, воспроизводимости и повторном использовании данных. Nat. Cell Biol. 19 , 259 (2017).

- 14.

Азеведо, Ф. А. и др. Равное количество нейронных и ненейрональных клеток делает человеческий мозг изометрически увеличенным мозгом приматов. J. Comp. Neurol. 513 , 532–541 (2009).

Артикул PubMed Google Scholar

Ссылки для скачивания

Дополнительная информация

Примечание издателя: Springer Nature сохраняет нейтралитет в отношении юрисдикционных претензий в опубликованных картах и о принадлежности организаций.

Права и разрешения

Открытый доступ Эта статья находится под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 Международная лицензия, которая разрешает использование, совместное использование, адаптацию, распространение и воспроизведение на любом носителе или любом формате, при условии, что вы укажете надлежащую ссылку на первоначального автора (авторов) и источник, предоставите ссылку на лицензию Creative Commons и укажете если были внесены изменения. Изображения или другие материалы третьих лиц в этой статье включены в лицензию Creative Commons для статьи, если иное не указано в кредитной линии для материала. Если материал не включен в лицензию Creative Commons для статьи и ваше предполагаемое использование не разрешено законодательными актами или превышает разрешенное использование, вам необходимо получить разрешение непосредственно от правообладателя.Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Перепечатки и разрешения

Об этой статье

Цитируйте эту статью

Обмен данными и будущее науки. Нац Коммуна 9, 2817 (2018). https://doi.org/10.1038/s41467-018-05227-z

Скачать цитату

Дополнительная литература

Изучение актуальности ORCID как источника изучения деятельности по обмену данными на индивидуальном уровне: методологическая дискуссия

- Сиксто-Костоя Андреа

- , Робинсон-Гарсия Николас

- , Леувен ван Тед

- и Костас Родриго

Наукометрия (2021 год)

Этика обмена и повторного использования данных в биологии | Бионаука

Аннотация

Недавнее расширение возможностей по сбору, хранению, доступу и совместному использованию данных создает соответствующие возможности для ученых использовать данные, полученные другими, в их собственных исследованиях.Хотя обмен данными и указание источников являются одними из самых основных принципов научной этики, официальные этические принципы повторного использования данных не были сформулированы в сообществе биологических наук. Эта статья предлагает основу для разработки этических принципов повторного использования данных, решения таких вопросов, как цитирование и соавторство, с целью стимулирования обсуждения в научном сообществе и с целью заставить профессиональные сообщества официально включить соображения повторного использования данных в свои кодексы этика.

Так называемый «поток данных» в науке за последние лет привел к огромному увеличению нашей способности собирать, хранить, получать доступ и обмениваться данными (Hey et al. 2009). Эти возможности, в свою очередь, привели к обсуждению возможностей ученых для улучшения своих исследований за счет использования и анализа наборов данных, отличных от их собственных. Совместное использование данных в самом простом смысле — предоставление первичных данных, лежащих в основе опубликованной статьи, тем, кто желает изучить исходные наблюдения, подтверждающие выводы авторов, — представляется одним из самых основных научных этических принципов, и ряд журналов приняли политику, которая требует обмена данными, связанными с публикациями (например,g., консорциум журналов по эволюционной биологии, Ecological Monographs и Science ; Whitlock et al. 2010 г., Эллисон и Болдуин 2011 г., Хансон и др. 2011). Однако сообщество ученых-биологов еще не сформулировало четких этических принципов для обмена и повторного использования данных, включая соответствующие методы цитирования и соавторства (рис. 1). Национальный исследовательский совет (NRC) предоставляет набор принципов для обмена данными, включая обязанности авторов, научных обществ и издателей (NRC 2009), но не предоставляет руководящих принципов по повторному использованию данных.В этой статье мы берем принципы обмена данными в качестве отправной точки и предлагаем некоторые соображения по разработке этических рекомендаций по повторному использованию данных. Практические решения также в конечном итоге должны будут включать рассмотрение юридических ограничений, но из-за их сложности и доступности других публикаций, посвященных им (например, Miller et al. 2008, Reichman and Uhlir 2003), мы не будем рассматривать их здесь.

Рисунок 1.

Критерии авторства.Одно или несколько действий слева (одинарная рамка) плюс два обязательных действия (двойная рамка справа) требуются для авторства. «Сбор данных», выделенный жирным шрифтом, не включен в критерии авторства в большинстве экологических журналов, хотя он есть в большинстве медицинских журналов.

Рисунок 1.

Критерии авторства. Одно или несколько действий слева (одинарная рамка) плюс два требуемых действия (двойная рамка справа) необходимы для авторства.«Сбор данных», выделенный жирным шрифтом, не включен в критерии авторства в большинстве экологических журналов, хотя он есть в большинстве медицинских журналов.

Открытие доступа к данным, поддерживающим публикации, приносит пользу генератору данных, научному сообществу и общественности (таблица 1; Uhlir and Schröder 2007). Заархивированные данные с меньшей вероятностью будут потеряны в результате несчастных случаев или сбоев компьютера, и данные доступны из нескольких мест. Научное сообщество извлекает выгоду из возможности обнаруживать, получать доступ и анализировать несколько наборов данных (например,г., Хэмптон и др. 2013). Кроме того, предоставление данных позволяет проверять документы на наличие ошибок (Whitlock et al. 2010) и может снизить вероятность научного мошенничества (например, South and Duke 2010, Molloy 2011). Точно так же предоставление процедур и данных для всеобщего ознакомления может быть ключевым фактором общественного доверия к ученым и результатам научных исследований, особенно перед лицом противоречий (Beardsley 2010).

Таблица 1.Почему ученые обязаны делиться данными с этической точки зрения.

| Обязательство . | Обоснование . |

|---|---|

| Репликация | Возможность репликации результатов анализа является фундаментальным элементом научного процесса, но для многих типов данных об окружающей среде, зависящих от времени, репликация возможна только в том случае, если исходные данные доступны для повторного анализа. |

| Права человека | Статья 15 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах гласит, что каждый имеет право «пользоваться благами научного прогресса и его приложений», но отказ от обмена данными ограничивает это право. |

| Сохранение данных | Данные, которые не архивируются систематически, часто теряются в результате компьютерных сбоев, устаревания программного обеспечения или простой небрежности. |

| Научный прогресс | Научное сообщество в целом извлекает выгоду из способности обнаруживать, получать доступ и анализировать разнообразные наборы данных. |

| Целостность данных | Наличие нескольких пользователей повышает вероятность выявления недостатков в данных. |

| Общественное доверие | Перед лицом противоречий готовность делиться данными может стать ключевым фактором повышения общественного доверия к результатам научных исследований. |

| Обязательство . | Обоснование . |

|---|---|

| Репликация | Возможность репликации результатов анализа является фундаментальным элементом научного процесса, но для многих типов данных об окружающей среде, зависящих от времени, репликация возможна только в том случае, если исходные данные доступны для повторного анализа. |

| Права человека | Статья 15 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах гласит, что каждый имеет право «пользоваться благами научного прогресса и его приложений», но отказ от обмена данными ограничивает это право. |

| Сохранение данных | Данные, которые не архивируются систематически, часто теряются в результате компьютерных сбоев, устаревания программного обеспечения или простой небрежности. |

| Научный прогресс | Научное сообщество в целом извлекает выгоду из способности обнаруживать, получать доступ и анализировать разнообразные наборы данных. |

| Целостность данных | Наличие нескольких пользователей повышает вероятность выявления недостатков в данных. |

| Общественное доверие | Перед лицом противоречий готовность делиться данными может стать ключевым фактором повышения общественного доверия к результатам научных исследований. |

Почему ученые обязаны делиться данными с этической точки зрения.

| Обязательство . | Обоснование . |

|---|---|

| Репликация | Возможность репликации результатов анализа является фундаментальным элементом научного процесса, но для многих типов данных об окружающей среде, зависящих от времени, репликация возможна только в том случае, если исходные данные доступны для повторного анализа. |

| Права человека | Статья 15 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах гласит, что каждый имеет право «пользоваться благами научного прогресса и его приложений», но отказ от обмена данными ограничивает это право. |

| Сохранение данных | Данные, которые не архивируются систематически, часто теряются в результате компьютерных сбоев, устаревания программного обеспечения или простой небрежности. |

| Научный прогресс | Научное сообщество в целом извлекает выгоду из способности обнаруживать, получать доступ и анализировать разнообразные наборы данных. |

| Целостность данных | Наличие нескольких пользователей повышает вероятность выявления недостатков в данных. |

| Общественное доверие | Перед лицом противоречий готовность делиться данными может стать ключевым фактором повышения общественного доверия к результатам научных исследований. |

| Обязательство . | Обоснование . |

|---|---|

| Репликация | Возможность репликации результатов анализа является фундаментальным элементом научного процесса, но для многих типов данных об окружающей среде, зависящих от времени, репликация возможна только в том случае, если исходные данные доступны для повторного анализа. |

| Права человека | Статья 15 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах гласит, что каждый имеет право «пользоваться благами научного прогресса и его приложений», но отказ от обмена данными ограничивает это право. |

| Сохранение данных | Данные, которые не архивируются систематически, часто теряются в результате компьютерных сбоев, устаревания программного обеспечения или простой небрежности. |

| Научный прогресс | Научное сообщество в целом извлекает выгоду из способности обнаруживать, получать доступ и анализировать разнообразные наборы данных. |

| Целостность данных | Наличие нескольких пользователей повышает вероятность выявления недостатков в данных. |

| Общественное доверие | Перед лицом противоречий готовность делиться данными может стать ключевым фактором повышения общественного доверия к результатам научных исследований. |