Краткая история психологии: от Античности до наших дней

Вы слышали о Зигмунде Фрейде? Наверняка да. Кто-то даже сможет щегольнуть цитатой знаменитого психоаналитика. Но ведь не единым Фрейдом жива психологическая наука! Она развивалась на протяжении многих веков и богата людьми, которые размышляли и делали выводы о природе души, разума, психики.

Мы предлагаем вам расширить свой кругозор и познакомиться с идеями выдающихся мыслителей, а также узнать, как психология из умозрительной дисциплины превратилась в настоящую науку.

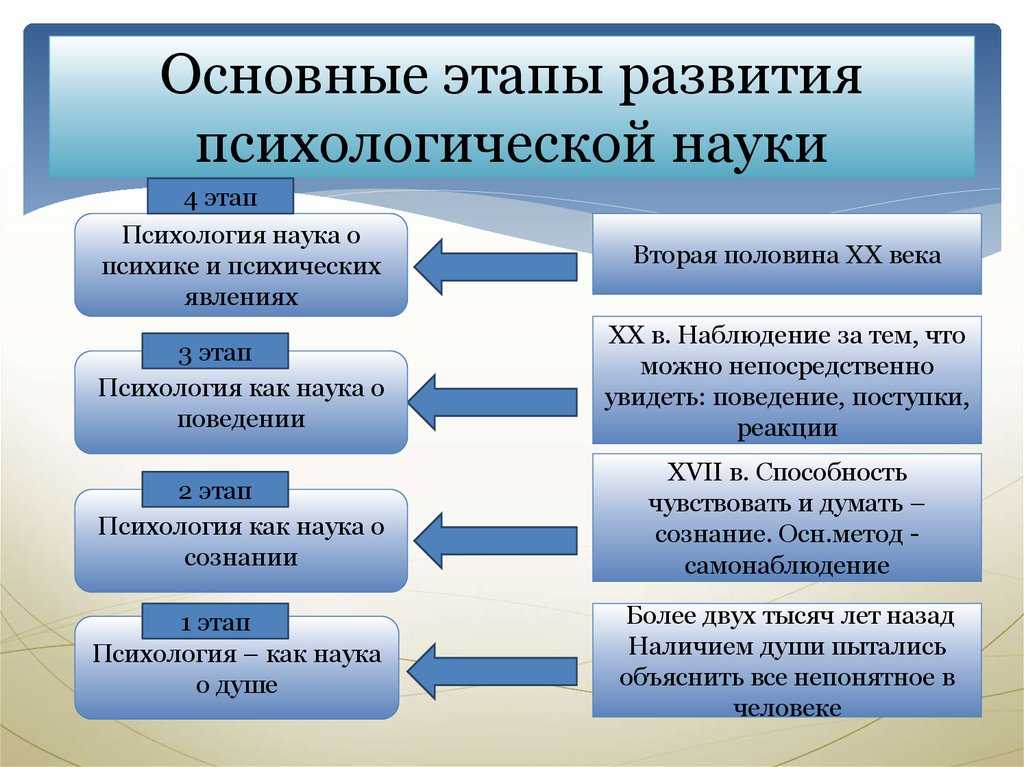

Психология в Античном мире

История психологии начинается с Древнего Египта. Именно там примерно в 1550 году до н. э. был создан папирус Эберса – сборник медицинских текстов, один из старейших трудов, содержащих медицинские знания. В нем впервые упоминается о психических состояниях, таких как слабоумие и депрессия.

А вот самым ранним психологическим опытом считается эксперимент фараона Псамметиха I, описанный древнегреческим историком Геродотом в книге «Истории». Дабы определить, какая раса была самой древней – египтяне или фригийцы, фараон сделал следующее: он отдал пастуху двух новорожденных детей и велел вырастить их в отдаленной хижине. Главным условием эксперимента было полное молчание, т.е. пастуху запрещалось разговаривать в присутствии младенцев. Таким способом Псамметих I хотел узнать, на каком языке детьми будет произнесено самое первое слово, и в соответствии с этим сделать вывод о древнейшей расе.

Дабы определить, какая раса была самой древней – египтяне или фригийцы, фараон сделал следующее: он отдал пастуху двух новорожденных детей и велел вырастить их в отдаленной хижине. Главным условием эксперимента было полное молчание, т.е. пастуху запрещалось разговаривать в присутствии младенцев. Таким способом Псамметих I хотел узнать, на каком языке детьми будет произнесено самое первое слово, и в соответствии с этим сделать вывод о древнейшей расе.

Спустя 2 года из детских уст донеслось долгожданное «bekos». Оказалось, что это фригийское слово, обозначающее «хлеб». Так египтяне решили, что фригийцы были более древней расой, чем они сами [Waterfield R., Dewald C., 1998].

Если рассматривать психологию, как дисциплину, изучающую разум, то философы Древней Греции, безусловно, были первыми, кто внес лепту в ее развитие. Для них понимание устройства души и разума являлось важной частью интеллектуального исследования. Теории древних греков были тесно связаны с этическими, физическими и метафизическими концепциями. Давайте проследим, как развивалась их мысль.

Давайте проследим, как развивалась их мысль.

Фалес и Анаксимен

Фалес и Анаксимен – греческие мыслители, которые больше интересовались космогонией и космологией, чем изучением человека. Фалес Милетский полагал, что весь мир обладает душой. Он рассматривал ее, как источник жизни и движения.

Соотечественник Фалеса Анаксимен конкретизировал эту концепцию, проведя аналогию между человеческой душой и веществом, которое, по его мнению, окружало космос. И то и другое он отождествлял с воздухом или дыханием. Такое сравнение означало, что душа человека выполняет жизненно важную функцию.

Представление о единой природе космического пространства и человеческой души принадлежит к той совокупности идей, которые породили веру в душу как элемент Бога в человеке.

Гераклит

Гераклит Эфесский был философом, который развил перечисленные выше концепции. В отличие от Анаксимена он полагал, что основным материалом души является огонь. Под огнем он, скорее всего, понимал нечто похожее на энергию, а не огонь как материальный элемент.

Гераклит считал, что чувства – первый источник информации

о мире, но они могут вводить в заблуждение, когда неверно интерпретированы. Если же душа правильно трактует чувства, то человек способен познать Логос – принцип организации всего в мире или истину.

Здесь можно отследить ряд фундаментально новых идей для того времени. Во-первых, психика (душа) начала восприниматься, как получатель чувственных впечатлений. Во-вторых, интерпретируя их, человек мог понять принцип устройства мира, который не поддается строго эмпирическому исследованию. В-третьих, психика и Логос становились тождественными понятиями. Таким образом, Гераклит хотел сказать, что душа (психика) обладает глубинами, которые невозможно постичь [Green C. D.].

Эмпедокл

Философ и врач Эмпедокл дал чуть более подробное описание процесса чувственного восприятия и мышления. По его мнению, Вселенная представляла собой смесь четырех элементов: огня, воды, земли и воздуха, а управляли ею две полярные силы: любовь и борьба.

Модель восприятия, по Эмпедоклу, выглядела так: каждый предмет непрерывно источал крошечные частицы, а человек впитывал их через поры в органах чувств. Например, огненные и водянистые выделения от внешних объектов входили в огненные и водянистые поры глаз.

Говоря о мышлении, философ утверждал, что кровь вокруг сердца является средоточием человеческой мысли, а темперамент зависит от того, насколько сбалансированы в ней четыре элемента сущего [Kingsley K. S., Parry R., 2020]. Сегодня подобные умозаключения кажутся наивными, но идеи Эмпедокла и других античных философов были важным этапом в истории становления психологии как науки.

Анаксагор и Демокрит

В отличие от Эмпедокла Анаксагор рассматривал восприятие, как результат взаимодействия противоположностей, полагая, что человек способен распознать внешнее тепло благодаря холоду внутри себя.

В философской системе Анаксагора доминирующее положение занимала концепция Разума, который представлял собой управляющую силу, сотворившую космос из хаоса путем вращения ранее неподвижных масс. Согласно Анаксагору, Разум уникален, изначален, вечен, автономен, неограничен и самодостаточен, а также является частью человеческого существа и действует как ведущая сила души, которая преобладает над телом и полностью настраивает его функции.

Согласно Анаксагору, Разум уникален, изначален, вечен, автономен, неограничен и самодостаточен, а также является частью человеческого существа и действует как ведущая сила души, которая преобладает над телом и полностью настраивает его функции.

По мнению же философа Демокрита, душа представляла собой сеть из сферических и подвижных атомов, пронизывающих всю структуру тела. Он также поддерживал ранее сформировавшуюся идею о том, что она схожа по субстанции с космосом.

Сократ

Будучи одним из величайших мыслителей древности, Сократ видел ценность не в небесных телах, а в бескрайней вселенной человеческой души, и был первым, кто использовал слово «психика», как средоточие разума и характера. Он определял знание, как веру, подкрепленную рациональным объяснением, а также считал, что истина находится внутри каждого человека и не может быть навязана авторитетом извне.

Используя диалектику в качестве основного метода поиска знания, Сократ утверждал, что лучший способ познать собственный внутренний мир – это задавать себе вопросы и осознанно размышлять над ответами. Легко заметить, что подобный подход является основой современного самоанализа и неотъемлемой частью любой психотерапии.

Легко заметить, что подобный подход является основой современного самоанализа и неотъемлемой частью любой психотерапии.

Платон

Платон был учеником Сократа. Опираясь на философию учителя, он полагал, что все знания даны человеку от рождения, а их постижение возможно путем интроспективного исследования своего внутреннего опыта. Платон являлся родоначальником дуализма в психологии, разделяя человека на два независимых и антагонистических элемента: материальное, несовершенное тело и душу, содержащую чистое знание.

Аристотель

Дуализм Платона был в некоторой степени преодолен его учеником Аристотелем, который придерживался идеи о нераздельности души и тела.

Он предполагал, что разум является результатом психической деятельности, и отводил большую роль пониманию психических процессов, происходящих внутри личности, включая работу органов чувств, благодаря которым человек познает окружающую среду.

Аристотель сделал важный вывод о целях, которым служат наши действия, таким образом, предвосхитив идеи, выдвинутые в 20 веке выдающимися психологами Альфредом Адлером и Эдвардом Толменом. Древнегреческий философ утверждал, что действия человека не являются бессмысленными, а всегда преследуют достижение какой-то цели, поэтому понять поведение без ссылки на это намерение непросто.

Древнегреческий философ утверждал, что действия человека не являются бессмысленными, а всегда преследуют достижение какой-то цели, поэтому понять поведение без ссылки на это намерение непросто.

Также Аристотель считал, что каждый человек стремится реализовать свой потенциал. В этой мысли прослеживаются нотки самоактуализации – концепции, впоследствии исследуемой психиатром Куртом Гольдштейном и психологом Абрахамом Маслоу.

Как видите, античные философы внести существенный вклад в наше понимание мира и самих себя. Некоторые из их идей сегодня могут показаться странными, но они легли в основу многих областей знания, включая и психологию.

Если узнав об этих идеях, вы по-прежнему сохраняете интерес и продолжаете читать, то, скорее всего, вы обладаете пытливым умом и любите развиваться. Потребность в получении знаний похвальна! Чтобы облегчить этот процесс, приглашаем вас на онлайн-программу «Лучшие техники самообразования». Там вы узнаете специальные приемы, которые помогут лучше усваивать любой прочитанный материал, активизировать мышление, учиться продуктивнее и с интересом.

Психология в Средние века

Период Средневековья зачастую ассоциируется с охотой на ведьм, суевериями и одержимостью демонами. Во многом так и есть, но это не вся правда. Давайте узнаем, как в те времена обстояли дела с изучением разума и развитием психологической науки.

В Средние века исследователи стремились понять связь между человеком и Богом, поэтому теологические взгляды распространились и на психологию. Западноевропейские богословы придерживались идеи, что Бог был творцом, возвышающимся над всеми существами, а люди, являясь вершиной его творения, обладали душой, которая связывает их с божественным. Согласно христианским представлениям, человек был наделен внутренним духом, который отделен от души и тела, что отражало веру в трехстороннюю природу Бога.

Самым ярким представителем психологической мысли того времени был Аврелий Августин, ставший первым философом, который предположил, что у человека есть «внутреннее я»: если он един с ним, то здоров, внутренняя же разобщенность ведет к развитию недугов.

Августин пришел к следующим умозаключениям из разных областей психологии:

- Младенцы эгоцентричны и социально не осведомлены. Страх наказания – это препятствие для обучения, поскольку он сдерживает любопытство.

- Память – важнейший аспект ума и командный пункт психического функционирования, все навыки и привычки зависят от ее состояния.

- Мысли и импульсы, подавляемые во время бодрствования, могут проявиться во сне. При этом христианин не должен испытывать муки совести, поскольку в сновидениях невозможно согрешить.

- Все люди испытывают внутреннюю борьбу между собственным «я» и Богом. Этот конфликт приводит к хаосу во внешнем мире.

- Любовь лежит в основе счастья, а желание обладать тем, что человек не может иметь, является источником страдания. Необходимо развивать в себе способность к безусловной любви, которая меняет к лучшему характер мышления.

Августин также ввел в оборот термин «первородный грех» и считал, что все люди рождены грешниками. Эта точка зрения оказывала влияние на церковь на протяжении нескольких веков и во многом препятствовала изучению разума вплоть до эпохи Возрождения.

Эта точка зрения оказывала влияние на церковь на протяжении нескольких веков и во многом препятствовала изучению разума вплоть до эпохи Возрождения.

Психология в эпоху Ренессанса

Большое влияние на развитие психологии как науки, оказали прогрессивные идеи гуманизма, появившегося в эпоху Возрождения. Его последователи отвергали веру в божественность как источник человеческого сознания, утверждая, что люди обладают самосознанием и самоопределением. Такая концепция стимулировала интерес ученых к анатомическим и психологическим исследованиям: изобретатель Леонардо да Винчи и другие начали проводить эксперименты, чтобы понять, как рассуждают люди.

В эпоху Ренессанса было много ученых, которые внесли вклад в становление современной психологической науки, однако ключевыми фигурами стали:

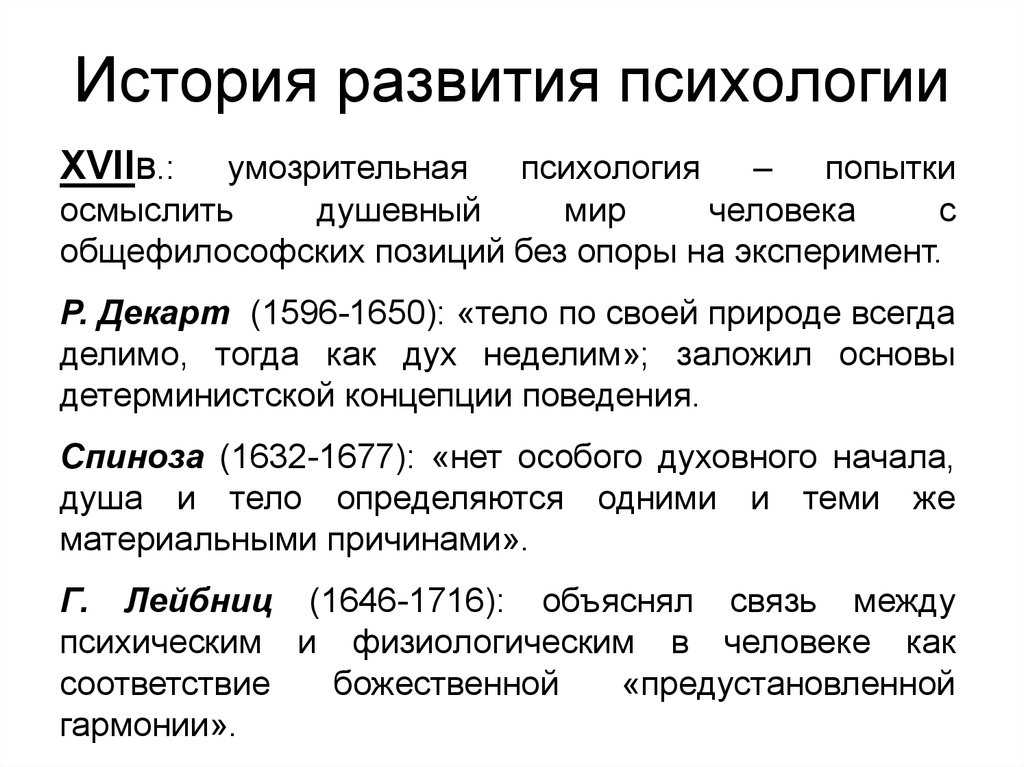

Рене Декарт

Французский математик и философ Декарт полагал, что тело и разум – две отдельные сущности, которые оказывают взаимное влияние друг на друга. Эта концепция получила название «картезианский дуализм». Декарт считал тело физической структурой, подобной машине, которая поддается изучению и измерению, в то время как разум – это сущность, не относящаяся к материальному миру, но являющаяся источником идей и мыслей.

Декарт считал тело физической структурой, подобной машине, которая поддается изучению и измерению, в то время как разум – это сущность, не относящаяся к материальному миру, но являющаяся источником идей и мыслей.

Философ был одновременно и нативистом, и рационалистом: он верил, что некоторые человеческие знания врожденны, а познать истину можно через опыт и деятельность разума. Ему принадлежит высказывание: «Я мыслю, следовательно, существую».

Томас Гоббс

Томаса Гоббса можно назвать первым социальным психологом, поскольку он считал, что понимание психологии людей необходимо для эффективного управления государством. Гоббс пришел к выводу, что личные интересы определяют человеческое поведение, например, жажда удовольствия стимулирует движение к желаемому объекту, а боязнь боли или отвращение приводят к избеганию объекта. Теперь доктрина Гоббса известна как психологический гедонизм.

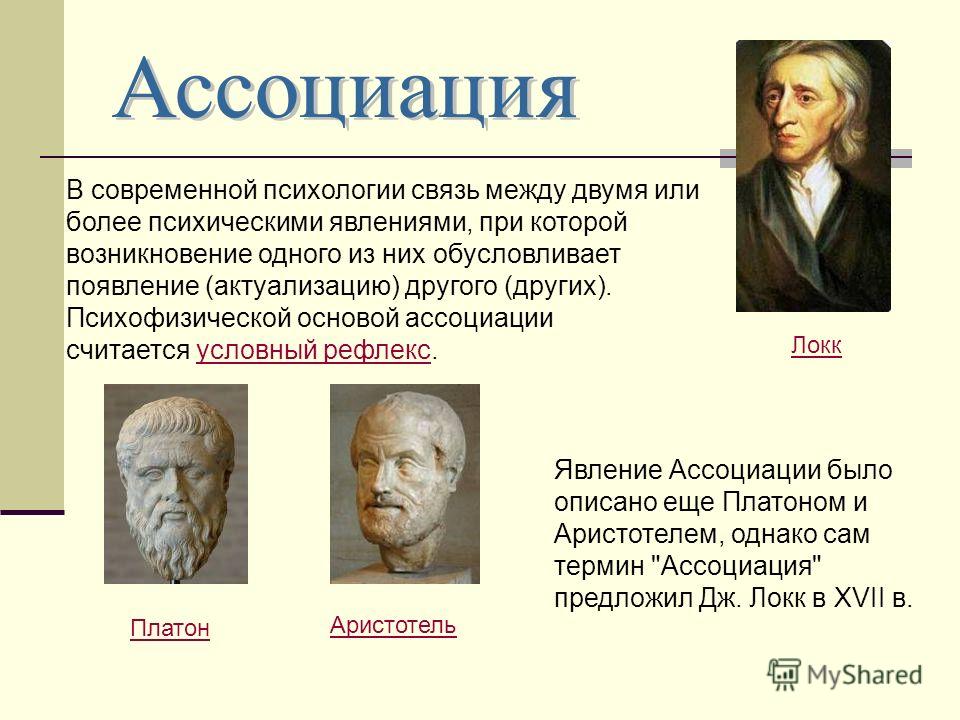

Джон Локк

В отличие от Декарта, философ Локк придерживался мнения, что разум – это чистый лист, лишенный каких-либо идей, а все знания являются следствием опыта. Он различал только два его источника: ощущение и отражение. Ощущая, человек обращает свои чувства к миру и пассивно получает информацию в виде образов, звуков, запахов и прикосновений. Это приводит к рождению таких идей как «желтый», «кислый» или «мягкий». Во втором случае размышляя, человек обращает свой ум на себя и вновь пассивно получает такие идеи как «мысль», «вера», «сомнение», «воля».

Он различал только два его источника: ощущение и отражение. Ощущая, человек обращает свои чувства к миру и пассивно получает информацию в виде образов, звуков, запахов и прикосновений. Это приводит к рождению таких идей как «желтый», «кислый» или «мягкий». Во втором случае размышляя, человек обращает свой ум на себя и вновь пассивно получает такие идеи как «мысль», «вера», «сомнение», «воля».

Джордж Беркли

Отчасти взгляды британского философа Беркли совпадали с идеей Локка о том, что знание есть результат чувственного опыта. Однако развивая свою теорию, Беркли пришел к захватывающему дух выводу: мира физических объектов не существует, есть только мир идей. Т.е. представление о том, что материальные предметы существуют, а взаимодействуя с ними, человек переживает некие ощущения, – это всего лишь акт веры, игра разума.

Дэвид Юм

Будучи ярым эмпириком, шотландский философ Юм считал, что все знания происходят из чувственного опыта, поэтому идея о врожденном знании так же, как и метафизические концепции – это всего лишь софизмы. Он ставил под сомнение научные, религиозные и моральные тезисы, поскольку все они полагались на предположения, выходящие за рамки опыта, и, следовательно, могли быть ошибочными. Скептицизм Юма привел его к выводу, что поскольку «я» нельзя наблюдать, оно является своего рода психологической химерой.

Он ставил под сомнение научные, религиозные и моральные тезисы, поскольку все они полагались на предположения, выходящие за рамки опыта, и, следовательно, могли быть ошибочными. Скептицизм Юма привел его к выводу, что поскольку «я» нельзя наблюдать, оно является своего рода психологической химерой.

Что ж, мы говорим «спасибо» Ренессансу, ставшему важной вехой в истории становления психологии, и переходим к следующему этапу.

Психология как самостоятельная дисциплина

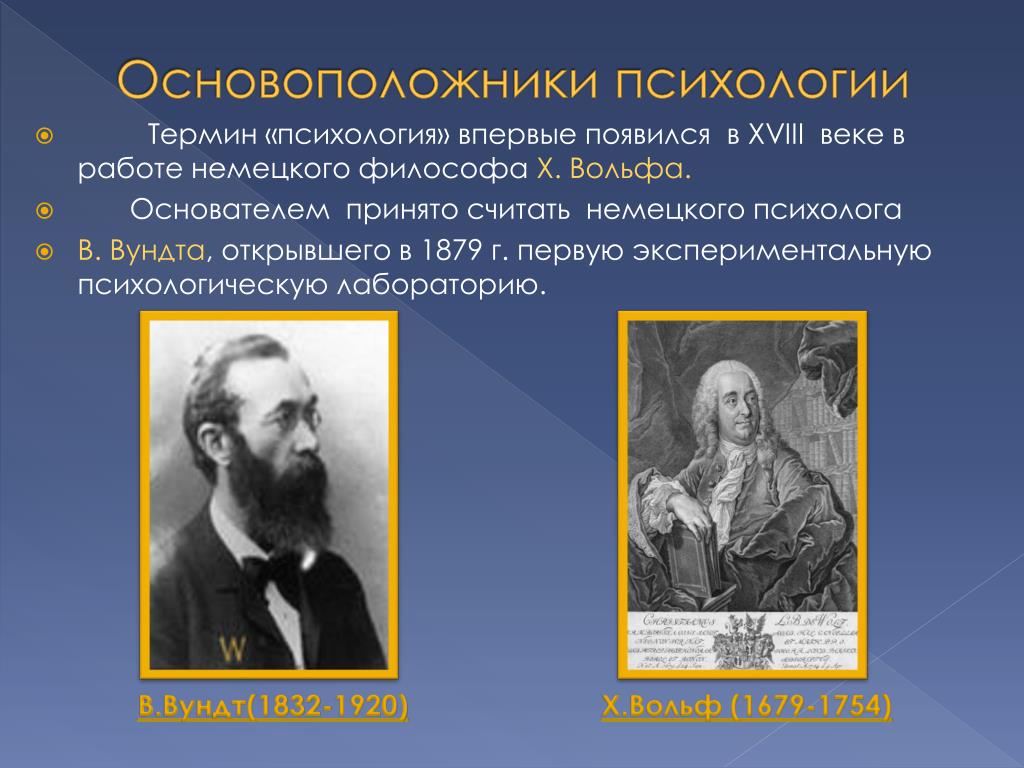

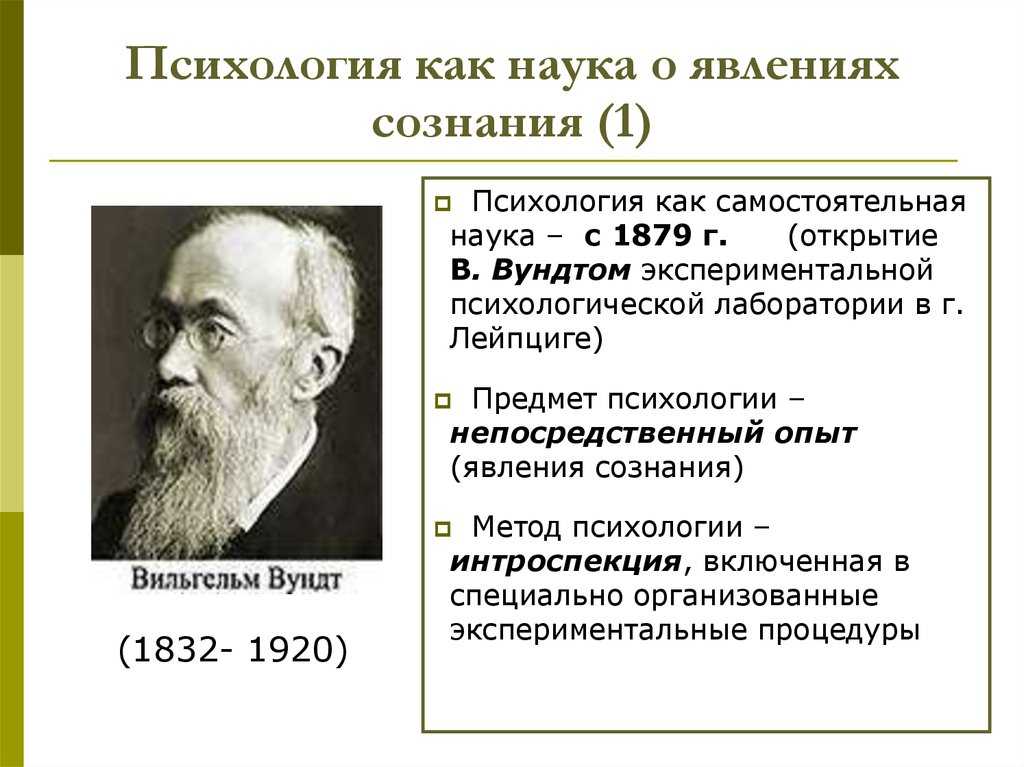

Отцом психологии принято считать немецкого врача Вильгельма Вундта. Он написал первый учебник по этой дисциплине под названием «Основы физиологической психологии», где в общих чертах изложил ключевые связи между физиологией, мышлением и поведением, а в 1879 году основал первую в мире лабораторию экспериментальной психологии.

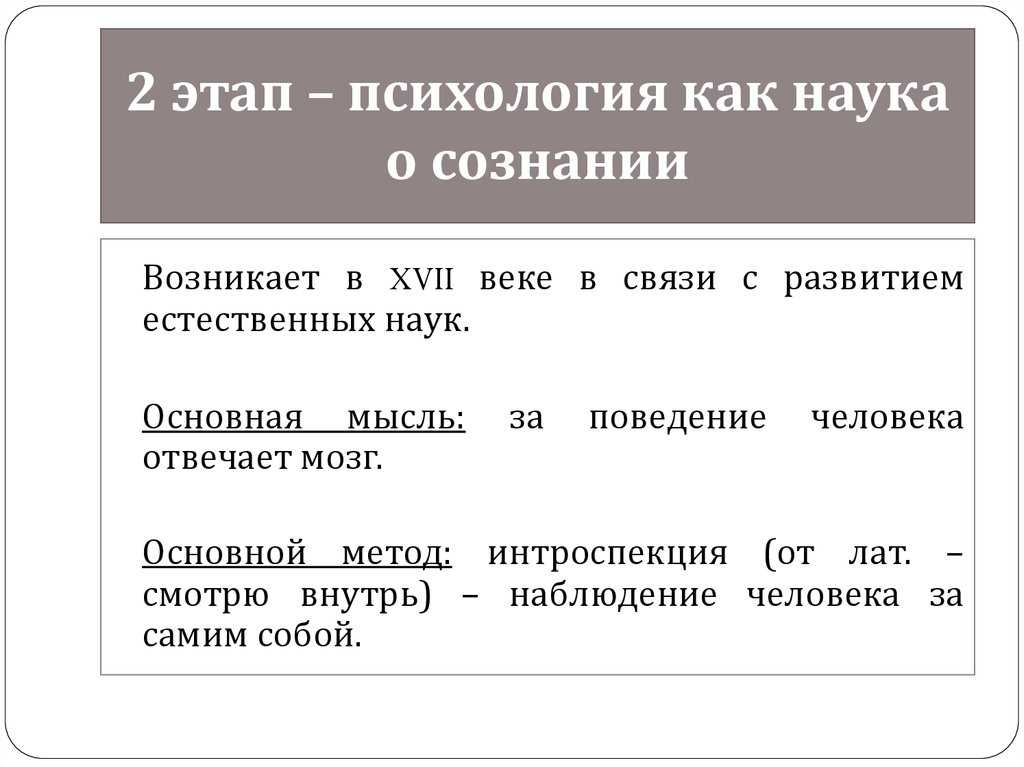

Основным методом исследования Вундта была интроспекция или самонаблюдение, при котором испытуемые концентрировались на собственных психических процессах и сообщали об этом опыте ученым. Такой подход до сих пор используется в нейробиологии, хотя многие специалисты критикуют интроспекцию за отсутствие объективности.

Такой подход до сих пор используется в нейробиологии, хотя многие специалисты критикуют интроспекцию за отсутствие объективности.

Тысячи студентов посетили лекции Вундта, сотни получили научные степени по психологии, а ученик Вундта Эдвард Титченер стал основоположником структурализма.

Структурализм

Структуралисты считали, что самый лучший способ понять, как функционирует разум – это разбить его на основные элементы и исследовать каждый из них. Титченер пришел к выводу, что существует три группы ментальных компонентов, которые формируют сознательный опыт:

- Ощущения.

- Образы.

- Привязанности (чувства, эмоции).

В качестве единственного метода исследования этих элементов он использовал интроспекцию (самоанализ), полагая, что те процессы, которые нельзя исследовать с помощью этой техники, не относятся к сфере психологии. В итоге чрезмерная зависимость структуралистов от сомнительной и строгой методологии завела их в бесплодный тупик.

Функционализм

В отличие от структуралистов, которые стремились обнаружить компоненты сознания и понять, как они организованы, функционалистов больше интересовало, как работает разум, какие психические процессы в нем протекают и какую роль сознание играет в поведении человека.

Одним из главных представителей функционализма был выдающийся психолог и философ Уильям Джеймс. Он продвигал идею о том, что разум и самосознание служат некой практической цели. Т.е. функционалисты рассматривали мышление и поведение с точки зрения того, как они помогают человеку адаптироваться к окружающей среде, успешно функционировать в мире и добиваться успеха. Такой подход к психологии сформировался под влиянием теории эволюции Чарльза Дарвина.

Поскольку функционалисту Джеймсу было непросто примирить объективную природу психологии с ее ориентацией на сознание, которое не поддается непосредственному наблюдению, со временем он отошел от научно-экспериментального подхода и углубился в философские рассуждения. Его сочинения были написаны доступным, нетривиальным, местами юмористическим и даже разговорным языком, за что их и раскритиковал Вундт. «Это литература. Это красиво, но это не психология», – так он отозвался о книге Джеймса «Принципы психологии» [Fancher R. E., Rutherford A. Pioneers of Psychology: A History., 2017].

Его сочинения были написаны доступным, нетривиальным, местами юмористическим и даже разговорным языком, за что их и раскритиковал Вундт. «Это литература. Это красиво, но это не психология», – так он отозвался о книге Джеймса «Принципы психологии» [Fancher R. E., Rutherford A. Pioneers of Psychology: A History., 2017].

В конце концов функционализм потерял свое господство, а на смену ему пришли другие психологические теории.

Появление психоанализа

Как вы могли заметить, ранняя психология была ориентирована на изучение сознательного ума. Но в конце 19 века австрийский врач Зигмунд Фрейд выдвинул теорию о важности бессознательного, подорвав тем самым веру в рациональную природу разума.

Согласно Фрейду, поведение во многом определяется прошлым опытом (в том числе ранними детскими воспоминаниями) и внутренними импульсами, о которых человек даже не подозревает. Бессознательное формируется путем вытеснения – процесса, при котором тревожные переживания и подавленные чувства уходят из сознательного ума в некий резервуар, становясь частью бессознательного. Чтобы исследовать его содержимое, отец психоанализа полагался на гипноз и сновидения, пытаясь расшифровать скрытый в них смысл.

Чтобы исследовать его содержимое, отец психоанализа полагался на гипноз и сновидения, пытаясь расшифровать скрытый в них смысл.

Хотя теория Фрейда вызвала в свое время лавину критики и до сих пор воспринимается со скептицизмом, ее влияние на психологию неоспоримо. Мы не знаем, были ли прав Фрейд, зато уверены, что разбираться в основах психологии просто необходимо. Что нами движет? Почему мы поступаем так, а не иначе? Как понять мотивы поведения других людей? Наш бесплатный онлайн-курс «Психология человека» поможет прояснить ситуацию. Читайте и удивляйтесь, насколько прекрасна эта наука и глубока человеческая психика.

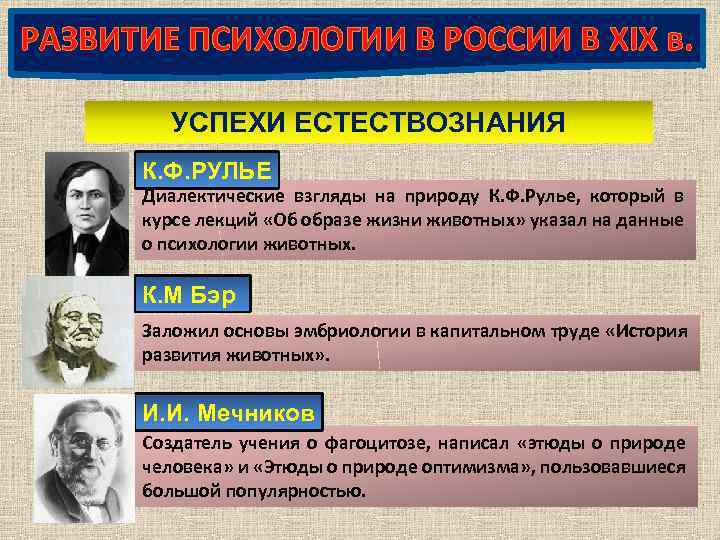

Кратко об истории отечественной психологии

В нашей стране психология как самостоятельная дисциплина начала развиваться в 19 веке. Среди множества талантливых ученых мы выделим лишь несколько ключевых фигур:

Лев Семенович Выготский

Выготский считал, что формирование привычек и поведения происходит в результате социокультурного взаимодействия. Важную роль в процессе человеческого обучения он отводил игре, считая, что она помогает ребенку усваивать культурные нормы и социальные навыки, а также контролировать собственное поведение.

Важную роль в процессе человеческого обучения он отводил игре, считая, что она помогает ребенку усваивать культурные нормы и социальные навыки, а также контролировать собственное поведение.

Самая известная теория Выготского в области психологии – это зона ближайшего развития. Она иллюстрирует процесс обучения ребенка и предполагает, что дети учатся решать более сложные задачи с помощью знающих взрослых, осваивая новое под их руководством.

Александр Романович Лурия

Лурия утверждал, что психические процессы и сознательная деятельность человека протекают благодаря работе трех единиц мозга:

- блока регулировки пробуждения;

- блока получения, анализа и хранения информации;

- блока программирования, регулирования и проверки активности.

Интересный факт: если проанализировать работы советского ученого, можно обнаружить сходство между его теорией и популярной (более поздней) гипотезой о триедином мозге нейрофизиолога Пола Маклина.

Иван Петрович Павлов

В 1904 году Павлов получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Он проводил эксперименты на собаках и известен благодаря открытию классического обусловливания. Ученый обнаружил, что условный раздражитель (звонок), который ассоциировался у собак с видом еды, способен сам по себе вызывать условный рефлекс (слюноотделение).

Павлов не был психологом, но предположил, что обусловливание может вызывать определенное поведение не только у собак, но и у людей. Он оказался прав. Его открытие оказало существенное влияние на развитие психологической школы бихевиоризма.

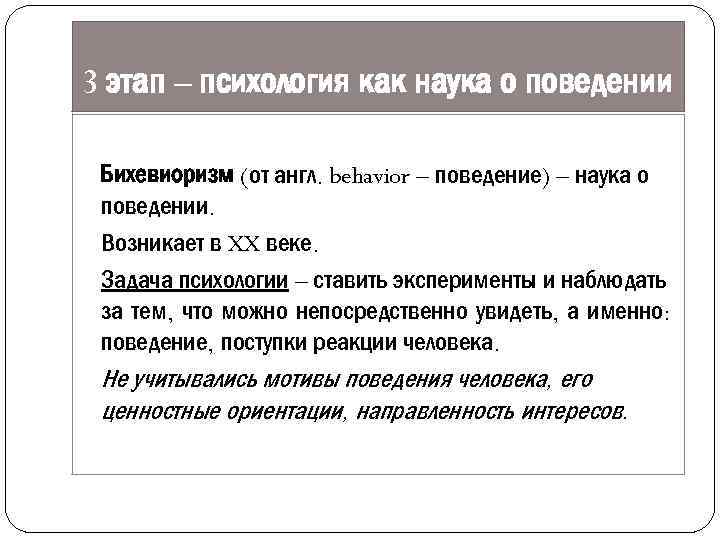

Бихевиоризм

В начале 20 века подход ученых к психологии резко изменился. Они отказались от акцента на сознательном и бессознательном, направив внимание на изучение поведения. Так появлялся бихевиоризм. Цель его сторонников заключалась в исследовании только полностью объективных и наблюдаемых процессов: никакого самоанализа и обсуждения ментальных концепций.

Одним из самых ярых сторонников бихевиоризма был американский психолог Джон Уотсон, который, придерживаясь чисто научного подхода, стремился изучать поведение, не делая никаких предположений, выходящих за рамки опыта, доступного органам чувств.

Уотсон придерживался мнения, что контекст и окружающая среда, в которых находится человек, полностью определяют его поведение. Эту идею впоследствии развил психолог Беррес Фредерик Скиннер. Он ввел в оборот понятие оперантного обусловливания и продемонстрировал на крысах, как наказание и подкрепление влияют на поведение.

Гуманистическая психология

Бихевиоризм и психоанализ сохраняли доминирующее положение до второй половины 20 века, пока не появилась новая школа мысли, известная как гуманистическая психология. И родилась она благодаря американскому психологу Карлу Роджерсу, который твердо верил в силу свободы воли и самоопределения. Гуманисты во главе с Роджерсом утверждали, что:

- на поведение человека, в первую очередь, влияет его восприятие окружающего мира;

- свобода воли и осознанный выбор существуют;

- потребность в реализации своего потенциала (самоактуализация) естественна для каждого человека;

- любой опыт уникален, поэтому психологи должны осуществлять индивидуальный подход к каждому клиенту.

Важный вклад в развитие гуманистической психологии внес американский психолог Абрахам Маслоу. Он считал, что психоаналитическая теория Фрейда и бихевиористическая теория Скиннера слишком зациклены на патологических аспектах поведения. Поэтому Маслоу углубился в изучение того, что приносит людям счастье: мотивирует, удовлетворяет потребности и приводит к самореализации.

Результатом его изысканий стала теорией под названием «Иерархия потребностей», которая предполагала, что поведение человека определяется пятью категориями потребностей. Как только базовые потребности удовлетворены, появляется мотивация к достижению потребностей более высокого уровня.

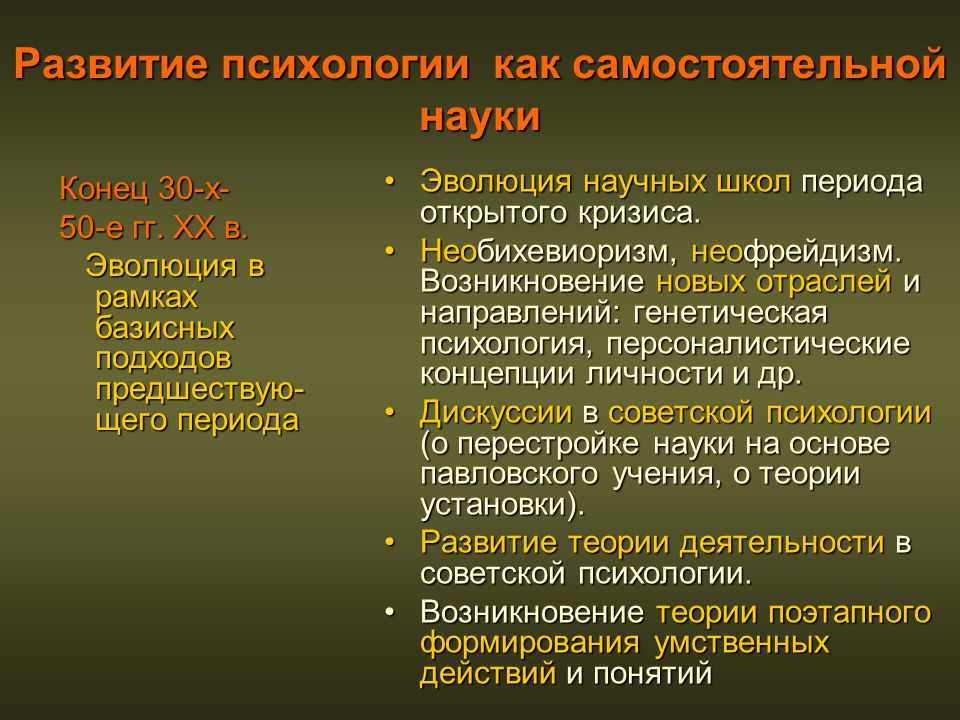

Монополия поведенческой психологии сохранялась до тех пор, пока в конце 1950-х годов не случилась когнитивная революция.

Когнитивная психология

Основные идеи когнитивной революции заключались в том, что человеческий разум работает подобно компьютеру и его можно изучать, как самодостаточную логическую систему независимо от социальных, культурных, ситуационных факторов, а также без ссылки на его физическую основу.

Датой рождения когнитивной психологии принято считать 11 сентября 1956 года. В тот день выдающиеся ученые Джордж Миллер, Ноам Хомский, Аллен Ньюэлл и Герберт Саймон выступили с докладами на симпозиуме по теории информации, проходившем в Массачусетском технологическом институте (Кембридж).

Профессор лингвистики Ноам Хомский утверждал, что ментальная структура языка имеет в основе универсальные, врожденные принципы, которые передаются генетически, и способность к его изучение невозможно объяснить одним лишь подкреплением, раскритиковав тем самым поведенческую теорию Скиннера.

Американский психолог Джордж Миллер также занимался исследованием языка, его книга «Язык и общение» стала отправной точкой в зарождении психолингвистики. Помимо этого Миллер изучал способности человеческой памяти, выдвинув теорию, что большинство людей могут запомнить не более 7±2 элемента информации, используя свою кратковременную память. Миллер также обнаружил, что информация лучше запоминается, когда она разбита на части.

В 1956 году когнитивный психолог Аллен Ньюэлл совместно с политологом, экономистом и социологом Гербертом Саймоном разработали первую рабочую компьютерную программу, которая имитировала способность человека решать сложные проблемы. Она могла доказывать теоремы так же, как и талантливый математик.

С тех пор когнитивная психология стремительно развивается. Благодаря инструментам визуализации мозга, таким как функциональная магнитно-резонансная томография и позитронно-эмиссионная томография, у исследователей появилась возможность изучать его внутреннюю работу. А при помощи генетики современные психологи стремятся понять, каким образом физиология и наследственность влияют на психологическое состояние человека.

Современная когнитивная психология изучает психические процессы, связанные с памятью, интеллектом, языком, вниманием, восприятием, воображением, решением проблем, способностью к обучению. Кстати, более подробно об истории развития педагогической психологии вы можете почитать в нашей статье. А если вы желаете разобраться в особенностях своего мышления, научиться решать сложные жизненные задачи без суеты и стресса, улучшить аналитические способности, память и логику, приглашаем на онлайн-программу «Когнитивистика».

А если вы желаете разобраться в особенностях своего мышления, научиться решать сложные жизненные задачи без суеты и стресса, улучшить аналитические способности, память и логику, приглашаем на онлайн-программу «Когнитивистика».

В древние времена психология представляла собой некую смесь магии и религии. Ранние, кажущиеся нелепыми, попытки понять устройство человеческой души и мотивы поведения человека в итоге переросли в научную дисциплину. История психологии на этом не заканчивается, она продолжает эволюционировать, помогая людям отвечать на самый главный вопрос: «Кто я такой?»

Друзья, желаем вам быть в ладу с собой, и в случае необходимости не пренебрегать помощью такой великолепной науки, как психология. Успехов!

Кстати:

Ключевые слова:1LLL, 1Когнитивистика

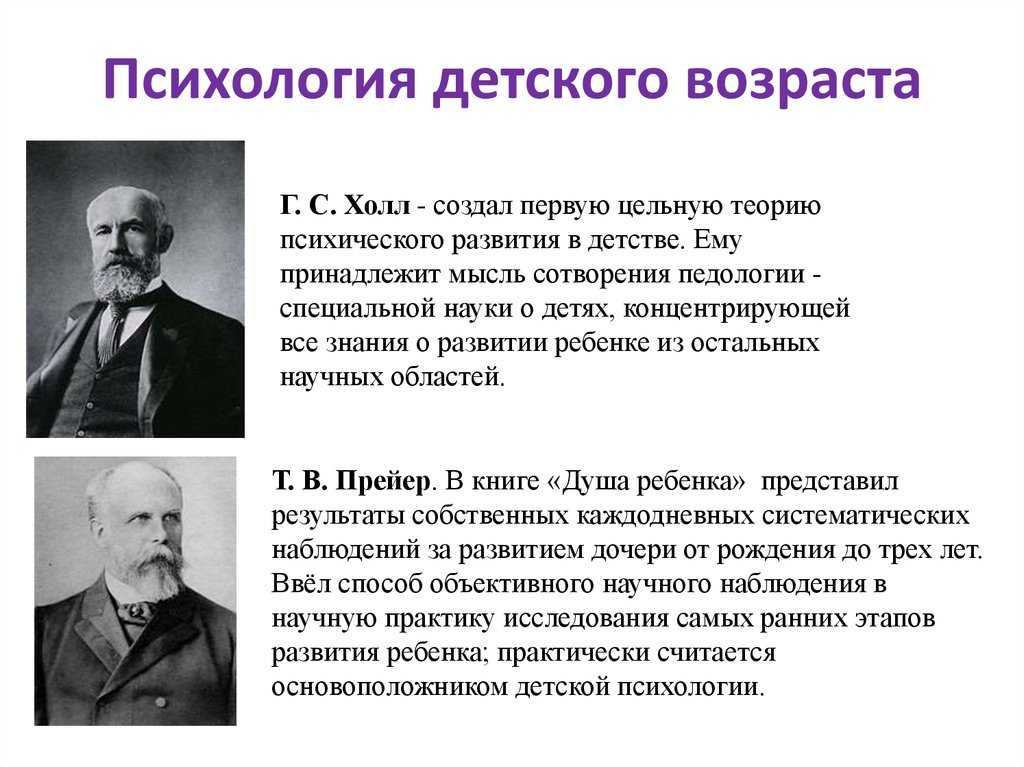

История возникновения возрастной психологии.

Психология

развития возникла в 1882

году.

Её появление связано с выходом книги

выдающегося немецкого физиолога и

психолога Вильгельма

Прейера «Душа ребёнка», посвящённой детской

психологии.

В 20 гг. XX века психология развития оформилась как отрасль психологических знаний, как самостоятельная наука.

Истоки психологии развития как науки:

Развитие философских теорий

Открытия эволюционной биологии в 19 в.

Социально-исторические изменения

Развитие естественных и гуманитарных наук

60-70 гг. XX в. — термин «психология развития» прочно утвердился в мировой науке (синоним генетическая психология).

Становление возрастной психологии как науки традиционно связывают с развитием таких научных отраслей, как естествознание и культурно-антропологические исследования.

В

естествознании второй половины XIX века

актуализировалась идея развития в

биологии, широкую практику обрели

экспериментальные исследования, новые

возможности открылись для применения

объективных методов естественнонаучного

исследования.

В гуманитарной

науке того времени активно разрабатывались

новые методы этнографических и

культурно-антропологических исследований.

Традиционно это явление связывают

с деятельностью братьев Гримм, собиравших

и записывавших сказки для детей, с

деятельностью этнографа Франца

Боаса, создавшего самобытную школу культурной

антропологии и обратившего своё

исследовательское внимание на разницу

детского развития представителей разных

культур.

Ко второй половине

XIX века в российских филологических

работах появляется термин «детский

фольклор». В 1848 году П.А. Бессонов

подготовил сборник текстов «Детские

песни», ставший первой публикацией

детского фольклора. Во вступительной

статье автор указал на отличия их

бытования от произведений, предназначенных

для взрослых. В 1849 году Е.А. Авдеева

опубликовала в «Отечественных записках»

подборку текстов поэзии пестования –

колыбельных, потешек, приговорок. В эти

годы постепенно отрабатывается и

методика сбора детского фольклора, как

профессионалами, так и теми, кто

непосредственно общается с детьми. В

педагогическом журнале «Учитель»

за 1862 год опубликован призыв к читателям

«записывать детские игры с их припевами».

Традиционно это явление связывают

с деятельностью братьев Гримм, собиравших

и записывавших сказки для детей, с

деятельностью этнографа Франца

Боаса, создавшего самобытную школу культурной

антропологии и обратившего своё

исследовательское внимание на разницу

детского развития представителей разных

культур.

Ко второй половине

XIX века в российских филологических

работах появляется термин «детский

фольклор». В 1848 году П.А. Бессонов

подготовил сборник текстов «Детские

песни», ставший первой публикацией

детского фольклора. Во вступительной

статье автор указал на отличия их

бытования от произведений, предназначенных

для взрослых. В 1849 году Е.А. Авдеева

опубликовала в «Отечественных записках»

подборку текстов поэзии пестования –

колыбельных, потешек, приговорок. В эти

годы постепенно отрабатывается и

методика сбора детского фольклора, как

профессионалами, так и теми, кто

непосредственно общается с детьми. В

педагогическом журнале «Учитель»

за 1862 год опубликован призыв к читателям

«записывать детские игры с их припевами».

Таким образом, указанные события в

отечественной и зарубежной истории

становления возрастной психологии со

всей очевидностью подтверждают, что

«развитие возрастной психологии как

науки определяется: 1)общими, значимыми

для исторического момента идеями; 2)

установленными и принятыми за основу

закономерностями развития психики на

разных этапах онтогенеза; 3) социальным

заказом».

Таким образом, указанные события в

отечественной и зарубежной истории

становления возрастной психологии со

всей очевидностью подтверждают, что

«развитие возрастной психологии как

науки определяется: 1)общими, значимыми

для исторического момента идеями; 2)

установленными и принятыми за основу

закономерностями развития психики на

разных этапах онтогенеза; 3) социальным

заказом».9 пионеров, которые помогли сформировать историю психологии

Профессия психолога насчитывает почти 150 лет. За это время многие психологи и другие специалисты внесли значительный вклад в эту область. И хотя большинство студентов, изучающих психологию, в первую очередь знают о психологах-экспериментаторах, другие виды психологов также оставили свой след в профессии.

Здесь мы пройдемся по некоторым из многих сотен исторических моментов в психологии.

Многие из первых и самых известных психологов были академиками, изучающими то, что мы сейчас называем экспериментальной психологией. Экспериментальная психология ориентирована на разработку и реализацию научных исследований посредством тщательно спланированных экспериментов по изучению человеческого поведения и разума. Это основа всех последующих психологических специальностей.

Экспериментальная психология ориентирована на разработку и реализацию научных исследований посредством тщательно спланированных экспериментов по изучению человеческого поведения и разума. Это основа всех последующих психологических специальностей.

Психология, возможно, никогда не была бы той наукой, которой она является сегодня, если бы не немецкий ученый, врач и философ Вильгельм Вундт. Родился в 1832 г., в 1879 г. основал первую лабораторию психологии в Лейпцигском университете.. Вместе с множеством аспирантов Вундт провел многие из первых экспериментов с человеческим поведением, пытаясь разгадать тайны разума. Это знаменует собой официальное начало психологии как самостоятельной науки об индивидуальном человеческом поведении и разуме.

Его лаборатория добилась огромных успехов в производстве новых психологов, помогающих в расширении этой новой области. Согласно Википедии, некоторые из его наиболее известных американских студентов включают: Джеймса МакКина Кеттелла, первого профессора психологии в Соединенных Штатах; Дж. Стэнли Холл, отец детской и подростковой психологии, и Эдвард Брэдфорд Титченер, разработчик теории психики под названием 9.0011 структурализм.

Стэнли Холл, отец детской и подростковой психологии, и Эдвард Брэдфорд Титченер, разработчик теории психики под названием 9.0011 структурализм.

К сожалению, из-за языковых различий некоторые работы Вундта были неправильно поняты, что привело к множеству неправильных представлений о его убеждениях и теориях. Некоторые из них были распространены его собственными учениками, особенно Титченером.

Уильям Джеймс получил степень доктора медицины в 1869 году в Гарварде, но никогда не занимался медициной. Вместо этого он преподавал в Гарварде, начиная с 1873 года сначала по физиологии, а затем предлагая первый курс «физиологической психологии» — первоначальное название психологии в США. Первая докторская степень по психологии была присуждена ученику Вундта Г. Стэнли Холлу в 1878 году в Гарварде. . В Гарварде также располагалась первая в стране психологическая лаборатория (изображение ниже).

Джеймс известен рядом теорий в психологии, включая теорию самости, теорию эмоций Джеймса-Ланге, прагматическую теорию истины и двухэтапную модель свободы воли. Его теория «я» предполагала, что люди делятся на две категории: «я» и «я». «Я» далее делится на материальное «я», социальное «я» и духовное «я», в то время как «я» Джеймс считал чистым эго — то, что мы сегодня могли бы думать о душе (или сознании).

Его теория «я» предполагала, что люди делятся на две категории: «я» и «я». «Я» далее делится на материальное «я», социальное «я» и духовное «я», в то время как «я» Джеймс считал чистым эго — то, что мы сегодня могли бы думать о душе (или сознании).

Теория эмоций Джеймса-Ланге предполагает, что все эмоции — это просто реакция разума на какой-либо раздражитель в окружающей среде. Эта реакция создает физиологическое ощущение, которое мы, в свою очередь, называем эмоцией или чувством. Джеймс также внес значительный вклад в философию религии.

Эдвард Торндайк, уроженец Массачусетса, учился в Гарварде у Уильяма Джеймса. Он получил докторскую степень в Колумбийском университете в 1898 году, работая под руководством Джеймса МакКина Кеттелла, наиболее известного своими работами в области психометрии. Работа Торндайка была сосредоточена на развитии педагогической психологии — изучении того, как люди учатся, чтобы понять и разработать лучшие учебные материалы и методы обучения.

Несмотря на то, что Торндайка часто называют отцом педагогической психологии, он провел много времени в лаборатории. Он разработал эксперименты с животными, чтобы лучше понять, как они учатся. Самым известным из этих экспериментальных методов было использование коробок-головоломок. В базовой конструкции коробки-головоломки животное — Торндайк предпочитал кошек — помещается в нее, и ему нужно нажать на рычаг, чтобы открыть дверь, которая позволит им выйти из коробки.

Он разработал эксперименты с животными, чтобы лучше понять, как они учатся. Самым известным из этих экспериментальных методов было использование коробок-головоломок. В базовой конструкции коробки-головоломки животное — Торндайк предпочитал кошек — помещается в нее, и ему нужно нажать на рычаг, чтобы открыть дверь, которая позволит им выйти из коробки.

Создав больше мемов о поп-психологии, чем любой другой человек в этом списке, Зигмунд Фрейд был австрийским врачом, получившим степень доктора медицины в 1881 году. В рамках учебы он шесть лет работал в физиологической лаборатории, изучая мозг человека и других млекопитающих, что, вероятно, способствовало его увлечению и изучению разума на протяжении всей жизни. Проработав несколько лет в венской больнице, он сменил направление и в 1886 году занялся частной практикой, специализируясь на уходе и лечении «нервных расстройств».

К концу 1890-х годов он называл свою работу «психоанализом» и начал публиковать статьи и книги о своей работе. По мере того, как все больше коллег читали его работы, у него начали появляться последователи. В начале 1900-х он начал встречаться со своими последователями, кульминацией которых стало собрание в 1908 году первого Международного психоаналитического конгресса. Альфред Адлер и Карл Юнг были известными исследователями оригинальных теорий Фрейда, но покинули его круг, поскольку их взгляды начали расходиться с собственными взглядами Фрейда.

По мере того, как все больше коллег читали его работы, у него начали появляться последователи. В начале 1900-х он начал встречаться со своими последователями, кульминацией которых стало собрание в 1908 году первого Международного психоаналитического конгресса. Альфред Адлер и Карл Юнг были известными исследователями оригинальных теорий Фрейда, но покинули его круг, поскольку их взгляды начали расходиться с собственными взглядами Фрейда.

Фрейд прожил блестящую жизнь в роли отца психоаналитической теории. Он и его семья бежали из Австрии в Лондон в 1938 году с подъемом нацистской партии и спасались от преследований. Он умер только через год от рака.

Б. Ф. Скиннер (Б. Ф. означает Берхус Фредерик) — американский психолог, наиболее известный своей работой над оперантным обусловливанием, формой модификации поведения, которая помогает объяснить и изменить поведение. Свою форму бихевиоризма он назвал «радикальным бихевиоризмом». Он получил докторскую степень в Гарварде в 1931, где он провел большую часть своей профессиональной карьеры.

Скиннер известен своим вниманием к надежным, воспроизводимым экспериментальным планам при изучении поведения. Для создания таких конструкций он создал ряд экспериментальных изобретений, в том числе камеру оперантного кондиционирования, более известную как «ящик Скиннера». Манипулируя либо рычагом, либо диском, животное в ящике (чаще всего крыса или голубь) могло получить награду. Это привело к созданию теорий об идеальном графике подкрепления вознаграждения. Его теории поощрения поведения привели к созданию символической экономики — форм модификации поведения, которые используются до сих пор (часто используются с детьми по дому, но также и в психиатрических стационарах).

Учась у Уильяма Джеймса и Хьюго Мюнстерберга в Гарварде, Мэри Уитон Калкинс наиболее известна своими исследованиями и работами по самопсихологии, новой теории, основанной на других школах мысли, связанных с изучением личности. Имея большой интерес к экспериментам, она считала важным, чтобы любое подобное исследование самопсихологии также вылилось в научные исследования. Гарвард не присуждал ученые степени женщинам. Поэтому, несмотря на выполнение всех необходимых курсовых работ и требований для получения докторской степени по психологии, она так и не получила ее. (Она отказалась от эквивалентной докторской степени, предложенной Рэдклиффом, ассоциированным женским колледжем Гарварда, в 1919 году.02.)

Гарвард не присуждал ученые степени женщинам. Поэтому, несмотря на выполнение всех необходимых курсовых работ и требований для получения докторской степени по психологии, она так и не получила ее. (Она отказалась от эквивалентной докторской степени, предложенной Рэдклиффом, ассоциированным женским колледжем Гарварда, в 1919 году.02.)

В то время ее теории не всегда хорошо принимались сверстниками. В итоге за свою карьеру она опубликовала четыре книги и более сотни статей по психологии и философии. В 1905 году она была избрана президентом Американской психологической ассоциации и создала собственную психологическую лабораторию в США

Хотя в этом списке преобладают американцы, французский психолог Альфред Бине заслуживает упоминания. Он частично отвечает за тест IQ — тест, предназначенный для измерения общего интеллекта, отраженный в виде показателя коэффициента интеллекта (IQ).

Бине изучал юриспруденцию, а также физиологию, и после получения степени юриста в 1878 году он пошел работать в неврологическую клинику в Париже в 1880-х годах. Затем у него была долгая карьера исследователя и директора Сорбонны. За свою карьеру он опубликовал более 200 книг и статей на самые разные темы.

Затем у него была долгая карьера исследователя и директора Сорбонны. За свою карьеру он опубликовал более 200 книг и статей на самые разные темы.

Работая со студентом-медиком Теодором Симоном в 1905 году, Бине разработал первую попытку объективного измерения интеллекта детей в возрасте от 3 до 13 лет. лучший способ обучать всех детей, независимо от их способностей. Когда он был доставлен в США в 1916, он получил другое название, отражающее учреждение — Стэнфордский университет — психолога, поддерживающего тест, Льюиса Термана. Хотя он больше не использовался активно, он стал основой для современных тестов IQ, известных как шкалы интеллекта Векслера.

Как и многие люди, связанные с историей психологии, Иван Павлов был не психологом, а русским физиологом, который оставил священнический сан, чтобы заняться наукой. Он разработал теорию классического обусловливания, чтобы помочь объяснить поведение, продемонстрировав, что внешние раздражители могут иметь прямое влияние на поведенческую реакцию. Этот условный рефлекс, или реакция Павлова, является основным принципом поведенческой психологии. Он пришел к своей теории, экспериментируя с собаками и исследуя их упреждающее слюноотделение, когда им предлагалась еда в сочетании со звонком колокольчика. В конце концов вы могли вызвать слюноотделение, просто звоня в колокольчик, независимо от того, была ли еда.

Этот условный рефлекс, или реакция Павлова, является основным принципом поведенческой психологии. Он пришел к своей теории, экспериментируя с собаками и исследуя их упреждающее слюноотделение, когда им предлагалась еда в сочетании со звонком колокольчика. В конце концов вы могли вызвать слюноотделение, просто звоня в колокольчик, независимо от того, была ли еда.

В конце концов он получил Нобелевскую премию за свою работу.

Гарри Харлоу — американский психолог, который учился у Льюиса Термана в Стэнфордском университете и получил докторскую степень. в 1930 году. Он наиболее известен своими «исследованиями обезьян», потому что он изучал поведение обезьян в лабораторных условиях, когда работал в Университете Висконсин-Мэдисон. Его исследование показало, что детеныши обезьян нуждались не только в пропитании, но и в том, чтобы процветать. Чтобы процветать психологически и эмоционально, обезьяны нуждались в «контактном комфорте».

Это открытие подтвердило его веру в то, что человеческие младенцы нуждаются в таком же контакте со своими матерями, чтобы расти и развиваться. Эти результаты противоречили традиционным советам по воспитанию детей того времени, которые предполагали, что родители должны избегать телесного контакта со своими детьми. Это был важный прорыв, который продолжает влиять на стиль воспитания и по сей день.

Эти результаты противоречили традиционным советам по воспитанию детей того времени, которые предполагали, что родители должны избегать телесного контакта со своими детьми. Это был важный прорыв, который продолжает влиять на стиль воспитания и по сей день.

Изображение предоставлено: Wikimedia Commons, Библиотека Конгресса США и др.

Происхождение психологии | От начала до наших дней

Психологию можно определить как область науки, которая в основном пытается изучать разум и наше поведение. Существуют различные психические процессы, изучение которых могло бы заинтересовать любого конкретного психолога. И некоторые из психических процессов или поведенческих процессов включают мотивацию, мысли, действия, любовь, социальные предрассудки, бессознательные явления, интеллект, способности, ценности, социальные нормы и различные другие процессы, которые постоянно происходят вокруг всех нас. Из небольшого пояснения, которое мы упомянули об этой конкретной области психологии, может быть совершенно ясно, почему так много людей привлекает этот конкретный предмет. Каждый год появляется большое количество студентов, желающих получить высшее образование по этому конкретному предмету. И если вы один из тех людей, которые планируют продолжить свою карьеру в области психологии, то само собой разумеется, что вы находите этот предмет весьма интересным и увлекательным. Но помимо вашего интереса к этой области исследования, для вас также важно знать всю историю этой области обучения. И в этом сочинении мы попытаемся разобраться только в истории этого предмета.

Каждый год появляется большое количество студентов, желающих получить высшее образование по этому конкретному предмету. И если вы один из тех людей, которые планируют продолжить свою карьеру в области психологии, то само собой разумеется, что вы находите этот предмет весьма интересным и увлекательным. Но помимо вашего интереса к этой области исследования, для вас также важно знать всю историю этой области обучения. И в этом сочинении мы попытаемся разобраться только в истории этого предмета.

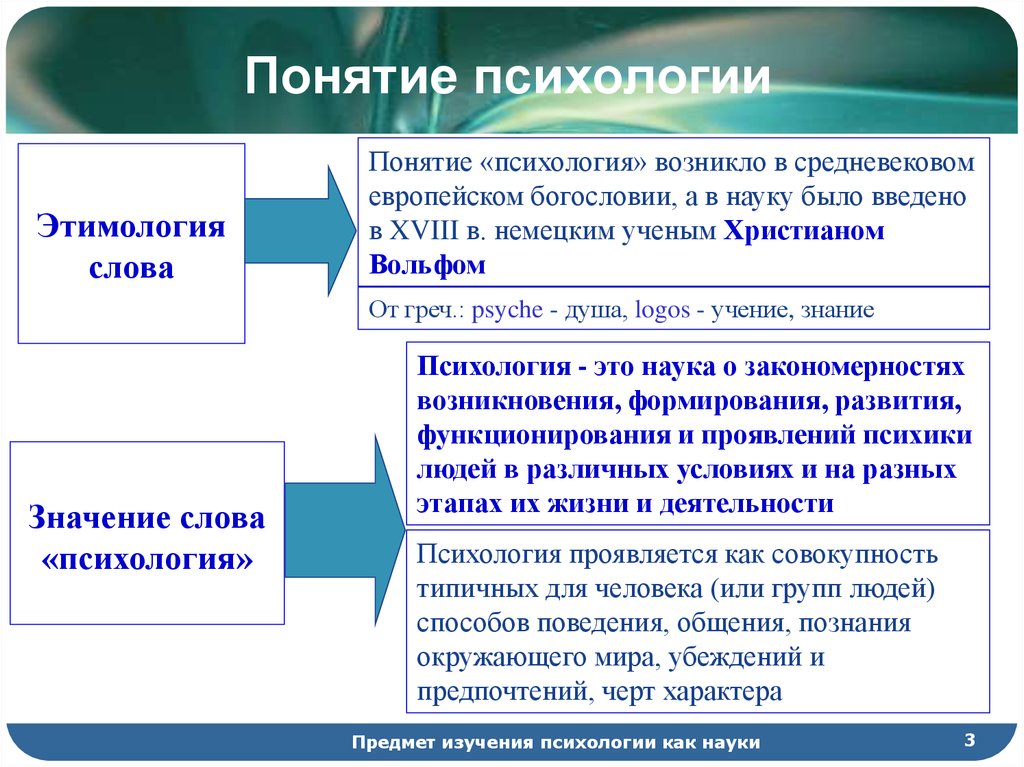

История психологии на первый взгляд может показаться довольно короткой. И это могло быть просто потому, что даже слово «психология» появилось впервые только в 1694 году в книге под названием «Физический словарь». Эта книга была написана Стивеном Бланкартом, и эта книга чрезвычайно популярна из-за того, что это книга, в которой слово «психология» впервые появляется на английском языке. Однако если человек решит присмотреться к изучению этого предмета, то легко обнаружит, что принципы и доктрины психологии применялись еще во времена ранних мыслителей. Это одна из самых интересных тем, которая часто обсуждается в разных видах написания эссе.

Это одна из самых интересных тем, которая часто обсуждается в разных видах написания эссе.

Начало области

Как мы упоминали выше, область психологии не возникала как отдельная область до самого конца 1800-х годов. Однако, если человек правильно смотрит на историю психологии, то он или она легко сможет проследить изучение этого предмета до времен ранних греков. Также принято считать, что область психологии изначально произошла от области философии. И хотя область психологии в то время была чрезвычайно сырой в своем подходе, все же многие основополагающие идеи можно проследить до того времени. Например, Рене Декарт был французским философом, который дал полную идею дуализма. А идея дуализма в основном утверждала, что и тело, и ум — это две отдельные сущности. И обе эти сущности постоянно взаимодействуют друг с другом, формируя поведение человека. Следовательно, можно также сказать, что Рене Декарта также можно считать ранним психологом. Если вы хотите узнать больше о области психологии в этот период времени, вы также можете найти какой-либо тип написания эссе.

Психология как отдельная дисциплина и структурализм

В середине 1800-х годов Вильгельм Вундт был одним из первых психологов, которые начали свою миссию по превращению психологии в совершенно отдельную самостоятельную дисциплину. Вильгельм Вундт успешно опубликовал свою книгу в 1874 году. И эта книга называлась «Принципы физиологической психологии». Этот психолог пошел дальше и также преуспел в создании первой психологической лаборатории в 1879 году.в Лейпцигском университете. Вильгельм Вундт также помог многим студентам в своей жизни. И он также считается одним из пионеров первой школы психологии. И этой первой школой психологии был структурализм. Эта особая школа психологии требовала, чтобы в центре внимания психологии были структуры мозга. Определенный акцент делался на научный подход к изучению всего предмета, а также развивался процесс самонаблюдения. Можно легко заключить, что Вильгельм Вундт сыграл очень важную роль в истории психологии и может считаться психологом, который много дал психологии.

Функционализм

После того, как Вильгельм Вундт создал свою первую психологическую школу, также было замечено, что другая школа также росла в ответ на учения школы структурализма в психологии. Затем Уильям Джеймс стал психологом, который является не только лицом функционализма, но и считается отцом американской психологии. В своей школе психологии Уильям Джеймс в основном утверждал, что основное внимание в области психологии должно быть сосредоточено не на структурах мозга, а на функциях мозга. Это была вторая крупная школа мысли, возникшая теперь во всей истории психологии. И если вы хотите узнать больше об этой школе психологии, вы также можете найти различные статьи для написания эссе.

Зигмунд Фрейд и появление психоанализа

Если вы изучаете психологию или хотя бы немного читали о предмете психологии, то, скорее всего, вы уже знакомы с именем Зигмунда Фрейда. . Зигмунд Фрейд и по сей день считается выдающимся психологом, который не только дал начало психоаналитической школе, но и дал ряд различных теорий. И некоторые из теорий, выдвинутых психологом Зигмундом Фрейдом, — это теория личности, теория бессознательного, теория истерии, теория сновидений и даже психологических расстройств. Область психоанализа, безусловно, является одной из самых важных частей во всей истории психологии. Вы также можете найти различные типы написания эссе, которые помогут вам узнать больше об этой области исследования.

И некоторые из теорий, выдвинутых психологом Зигмундом Фрейдом, — это теория личности, теория бессознательного, теория истерии, теория сновидений и даже психологических расстройств. Область психоанализа, безусловно, является одной из самых важных частей во всей истории психологии. Вы также можете найти различные типы написания эссе, которые помогут вам узнать больше об этой области исследования.

Бихевиоризм

В начале 20-го века в истории психологии было замечено, что на передний план вышла другая крупная школа мысли. И этой школой мысли был бихевиоризм. Иван П. Павлов и Джон Б. Уотсон — некоторые из психологов, которые считаются движущей силой этой конкретной школы мысли. И эта школа мысли в основном диктовала, что изучение психологии должно быть исключительно научным и должно быть сосредоточено только на вещах, которые можно наблюдать, то есть на поведении. Эта школа мысли дала ряд различных концепций и теорий, таких как обусловливание, наказание, подкрепление и многие другие концепции и теории.