Стокгольмский синдром: возможно ли любить агрессора?

Представьте на минуту, что вы стали заложником. Захватчики с оружием в руках и яростью в глазах напали на организацию, в которой вы оказались по воле судьбы, а такие же случайные посетители, как и вы, теперь являются вашими единомышленниками, т.е. так же окутаны страхом и желанием выпутаться из истории. Очевидно, ваша самая главная и яркая реакция на все происходящее – страх, а это, как известно, непростое чувство …

Кстати, чтобы бороться с чересчур яркими эмоциями и чувствами, порой выключающими рациональное мышление и логические доводы, рекомендуем вам пройти нашу онлайн-программу «Психическая саморегуляция». На этой программе вы научитесь бороться со стрессом, апатией и многими другими нежелательными психологическими явлениями.

Возвращаясь к обуреваемому страху, напомним, что под властью этой сильнейшей эмоции с психикой человека могут происходить различного рода метаморфозы. Так вот, ситуация, описанная в начале, произошла на самом деле.

Откуда все пошло?

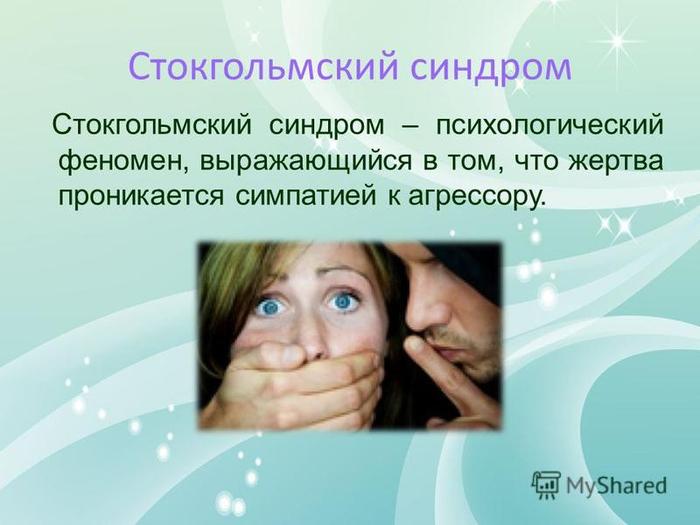

Из названия понятно, что данный случай произошел в Стокгольме (Швеция). Грабители банка Kredibanken взяли в заложники четырех работников: Биргитту Лундблад, Элизабет Ольдгрен, Кристин Энмарк и Свена Сефстрема. На протяжении трех дней захватчик Ян-Эрик Олссон на пару со своим освобожденным по его требованию напарником Кларком Уолфссоном звонили представителям власти (в частности, упоминается премьер-министр Улоф Пальме) и заявляли о намерении освободить заложников только при выполнении определенных условий (все довольно стандартно: деньги, оружие, автомобиль).

Через три дня, 26 августа 1973 года в потолке здания банка полицейские просверлили отверстие, с помощью которого могли наблюдать происходящее внутри. Заметил это только Ян-Эрик Олссон, пообещавший расправиться с заложниками в случае применения мер полицией.

Что примечательного в данной истории? Пожалуй, самое шокирующее – это то, что заложники (в большей степени заложницы) сами нанимали адвоката для Олссона и Улофссона [M. Adorjan, T. Christensen, B. Kelly, D. Pawluch, 2012], чтобы защитить «карателей» от агрессивной общественности и правосудия. Зачем?

Оказалось, что по ходу захватнической операции заложники прониклись к преступникам настоящим состраданием, оправдали их в своих глазах, потому что полагали, что вина развернувшегося действа вовсе не в девиантных наклонностях мужчин, а в несправедливости общества, вынудившего их совершать такой поступок. Из-за этого заложники не отказывались давать показания в суде против Улофссона и Олссона. Очевидно, для всей общественности стало настоящим удивлением такое трепетное отношение к преступникам со стороны заложниц.

Если вам интересно, каким образом все же закончилось судебное разбирательство, спешим сообщить, что Кларк Улофссон был освобожден по причине как раз-таки доказанных попыток спасения заложников и отсутствия поддержки во время операции Яна-Эрика Олссона. Последний был приговорен к 10 годам лишения свободы, и, будучи в тюрьме, получал несметное количество восхищенных писем от поклонниц. Кстати, Улофссон и одна из заложниц, Кристин Энмарк, на свободе начали общаться и стали дружить семьями.

По ходу разбирательства вместе с полицией работал психиатр и криминалист Нильс Бейерут, ставший автором термина «норммальмсторгский синдром», впоследствии трансформированный в «стокгольмский». Однако задолго до того, в 1936 году, Анна Фрейд, младшая дочь основателя психоанализа Зигмунда Фрейда, считавшаяся также основателем детского психоанализа, по сути, ввела это понятие под названием «идентификация с агрессором» [А. Фрейд, 1936].

Посмотрим, в каких других случаях проявлялся синдром.

Еще примеры стокгольмского синдрома

Наиболее нашумевший и покоривший аудиторию случай произошел с Патрисией (Петти) Херст через год после стокгольмского случая в 1974 году. Девушка была похищена боевиками-революционерами (фактически террористами) из Симбионистской армии освобождения (С. А. О.) Следует упомянуть и о том, что девушка была родом из богатой семьи, ее дедушка был газетным магнатом, поэтому ситуация приобрела более чем резонансный характер.

Патрисия провела в шкафу 57 дней в жутких условиях (более подробно читайте здесь), подвергалась психическому, физическому, сексуальному насилию. А за день до освобождения девушки, когда семья выделила еще одну сумму для выкупа, появилась аудиодекларация, где Петти заявляла о своем намерении вступить в ряды леворадикального движения, что впоследствии и сделала. Юная Патрисия присоединилась к криминальным делам, она была замечена в ряде ограблений, угонов автомобилей, захвате заложников, производстве взрывчатки. В результате, в сентябре 1975 года девушку удалось задержать.

У Патриссии Херст было обнаружено посттравматическое расстройство психики, появившееся по причине тотального ужаса и страха. Этим в суде объясняли ее поведение. Все же отбыть срок в тюрьме девушке пришлось, т.к. ее обвиняли в ограблении банка «Хиберния», и только благодаря вмешательству президента США Джиммии Картера срок был сокращен [K. Ramsland, 2007].

Этот пример считается типичным для стокгольмского синдрома. Патрисия сделала этот выбор сама, но, безусловно, ее психическое состояние в тот момент можно признать неуравновешенным и крайне нестабильным.

Другой, менее явный пример произошел в 1998 году в Вене, где Вольфганг Приклопиль похитил 10-летнюю девочку, шедшую в школу. Наташа Кампуш, ставшая его жертвой, провела в подвале 3096 дней (более 8 лет), пока 23 августа 2006 года не сбежала от своего похитителя. В тот же вечер, когда общественность, наконец, узнала о произошедшем и девочка была найдена, Приклопиль покончил жизнь самоубийством, бросившись под поезд на Северном вокзале в Вене.

Многие спорят по поводу причисления данного случая к практике стокгольмского синдрома, однако более всего смущает тот факт, что, когда Наташа Кампуш узнала о смерти Приклопиля, она безудержно плакала и поставила ему свечку, т.е. налицо определенная эмоциональная взаимосвязь с, казалось бы, враждебным человеком.

Возможно, стоит меньше удивляться в силу условий, созданных для девочки. Несмотря на то, что сама Наташа воздерживается от каких-либо комментариев по поводу того, какого рода связь и отношения были между похитителем и заложницей («это наше личное дело», – как указывает девушка), полиция при обыске места преступления обнаружила хоть и крохотную комнатушку, но со всеми удобствами (кровать, полки, телевизор стол и стул, вентилятор, крючки для одежды). Книги, одежда, ящики, игры, бутылки с водой также были найдены в помещении. Более того, заложнице разрешалось выходить на прогулки во дворе и даже купаться в бассейне соседей. Совместный завтрак стал традицией, Наташа не отставала в учебе, потому что располагала различной литературой.

Тем не менее не все так радужно было в этот период жизни маленькой девочки. Представитель Кампуш в интервью говорил, что иногда Приклопиль мог избить девочку очень сильно, так, что она с трудом ходила; затем он принимался ее успокаивать, после чего начинал фотографировать свою «жертву». Однако девочка затем признавалась, что была психологически сильнее своего захватчика и иногда посылала его в магазин за покупками или убеждала в необходимости отметить Рождество [Н. Кампуш, Х. Гронемайер, К. Мильборн].

Этот пример не является классическим, т.к. у девочки все же оставалось понимание того, что перед ней преступник, и он держит ее взаперти, иначе одним августовским днем она так и не решилась бы на побег. Да и сама Наташа отрицает наличие у себя стокгольмского синдрома. Но все же очевидным остается тот факт, что какая-то психологическая зависимость между этими двумя людьми осталась. Очевидно, по причине сильного шока детская психика не смогла вынести такого стресса, отсюда и пошло данное отклонение.

К сожалению, стокгольмский синдром проявляется довольно часто. Давайте попробуем понять, как, почему и при каких обстоятельствах это происходит.

Механизм действия стокгольмского синдрома

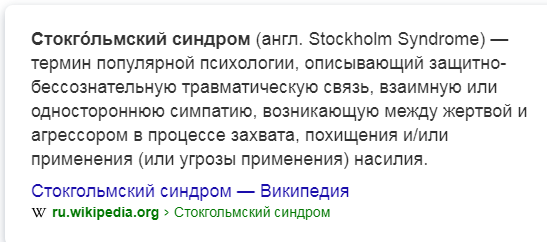

Название «стокгольмский синдром» содержит исключительно географический признак, в то время как существуют и его синонимы, в частности, синдром здравого смысла, стокгольмский фактор, синдром выживания заложника. Также изучению данного синдрома посвящают свою исследовательскую деятельность многие ученые и криминалисты.

К примеру, психиатр Мичиганского университета Фрэнк Окберг, комментировавший ситуацию в Стокгольме, указывал на то, что его истоки кроются в характере складывающихся отношений между агрессором и жертвой. В частности, первый становится хозяином положения, жизнь заложника оказывается во власти захватчика, он выступает как кормилец, обеспечивает кров, разрешает удовлетворять элементарные физиологические потребности (именно разрешает) [Д. Каллен, 2016].

Теперь обратимся к жертве.

Стокгольмский синдром называют также защитно-бессознательной реакцией, проявляющейся в форме односторонней или взаимной симпатии [С. Алиева, 2017]. Отмечается, что он вовсе не носит характер парадоксального феномена, а напротив, является нормальной реакцией на серьезное травмирующее событие. Эта реакция возникает, когда заложник начинает сочувствовать, сопереживать своему захватчику и даже идентифицировать себя как необходимую для общей, правильной миссии жертву. Далее происходит процесс отождествления себя с агрессором, причастность к его действиям становится для заложника как нечто данное.

Однако, как указывает автор [С. Алиева, 2017], синдром может появиться и действовать, пока заложник не начнет применять физическое насилие, хотя из примеров выше мы видели и применение грубой силы, а также жестокости. В любом случае, реакция жертвы на агрессора в виде стокгольмского расстройства помогает ослабить страх и беззащитность, это и является первопричиной его появления.

Алиева, 2017], синдром может появиться и действовать, пока заложник не начнет применять физическое насилие, хотя из примеров выше мы видели и применение грубой силы, а также жестокости. В любом случае, реакция жертвы на агрессора в виде стокгольмского расстройства помогает ослабить страх и беззащитность, это и является первопричиной его появления.

Еще одним фактом в защиту позиции о том, что стокгольмский синдром проявляется только при относительно мирных отношениях между агрессором и жертвами служат некоторые подробности банковского инцидента. Как утверждал американский журналист Даниель Ланг, взявший, спустя год, интервью у всех причастных к этому случаю ключевых фигур, заложники не наблюдали враждебного отношения со стороны Олссона, а одна из страдавших клаустрофобией жертв Элизабет Ольдгрен, была выведена им «на прогулку» с веревкой на шее. Конечно, это рассматривалось как нечто гуманное в глазах жертв.

Олссон же сам, также прошедший интервью с Д. Лангом, говорил: «Это была ошибка жертв. Они выполняли все, что я им велел делать. Если бы они вели себя иначе, меня бы сейчас здесь не было. Почему никто из них меня не атаковал? Совершение убийства они сделали затруднительным. Они заставили нас жить с ними день за днем, словно стадо козлов, в этой грязи. Больше ничего не оставалось делать, как узнавать друг друга все лучше» [K. Westcott, 2013]. Что думаете по поводу этой проникновенной речи? По нашему мнению, довольно любопытно…

Они выполняли все, что я им велел делать. Если бы они вели себя иначе, меня бы сейчас здесь не было. Почему никто из них меня не атаковал? Совершение убийства они сделали затруднительным. Они заставили нас жить с ними день за днем, словно стадо козлов, в этой грязи. Больше ничего не оставалось делать, как узнавать друг друга все лучше» [K. Westcott, 2013]. Что думаете по поводу этой проникновенной речи? По нашему мнению, довольно любопытно…

Итак, анализируя все вышесказанное, можно сказать, что стокгольмский синдром простыми словами – это реакция жертвы на агрессора, ее идентификация с ним, его идеями, сопереживание ему до применения им физического насилия.

Кстати, довольно часто тема стокгольмского синдрома связывается с треугольником Кармпана, когда одна и та же личность может выступать и как жертва, и как агрессор, и как спаситель. Более подробно об этом читайте статье «Треугольник Карпмана».

Посмотрим теперь, как данное явление отражено в массовой культуре, и здесь необходимо упомянуть о литературе и кинематографе.

Фильмы и книги про стокгольмский синдром

Сначала обратимся к кинематографу. «Однажды в Стокгольме» (Stockholm – название на английском языке) – фильм, снятый режиссером канадского происхождения Робертом Будро в 2018 году. Несмотря на то, что в фильме идет прямая отсылка на стокгольмскую историю («Основано на реальной и абсурдной истории»), его сложно привязать к действительной ситуации. Картина представляет собой обыкновенную комедию, изобличающую и в какой-то степени иронизирующую факт того, что между преступниками и заложниками могут возникнуть романтические отношения.

Весьма забавными кажутся и сами герои. Типичные для жанра комедии, они совершенно не выглядят полноценными преступниками, и это заметно уже даже по тому, какой сценический образ предстает перед зрителем, а уж их поведение совершенно не символизирует серьезный криминальный мотив.

В целом, если вы хотите провести уютный вечер и посмотреть какую-нибудь комедию, можете выбрать данный фильм. Однако не ищите в нем глубоких отсылок к ситуации, документальных сведений, и не рассматривайте его как познавательную кинематографическую работу. Приведем слова Дмитрия Сосновского, автора рецензий на фильмы из «Российской газеты»: «»Стокгольм» даже не пытается быть комментарием – хоть бы и ироничным – к удивительному психологическому феномену и казусу, удачно его проиллюстрировавшему. Это просто не очень сбалансированный фарс с симпатичными исполнителями, которым большую часть времени приходится кривляться и строить из себя милых лопухов в беде» [Д. Сосновский, 2019].

Приведем слова Дмитрия Сосновского, автора рецензий на фильмы из «Российской газеты»: «»Стокгольм» даже не пытается быть комментарием – хоть бы и ироничным – к удивительному психологическому феномену и казусу, удачно его проиллюстрировавшему. Это просто не очень сбалансированный фарс с симпатичными исполнителями, которым большую часть времени приходится кривляться и строить из себя милых лопухов в беде» [Д. Сосновский, 2019].

Другим отражением рассматриваемой проблемы уже в литературном амплуа стала книга с прямым названием «Стокгольмский синдром». Тем не менее в этой истории нет совершенно никакой связи с банковским инцидентом. Происходящее по сюжету касается холостого состоятельного мужчины порядка 30 лет, завоевавшего славу гения, признанного ученого, а также молодой девушки-студентки. При этом у него отклонения в психике, связанные с редкой формой клептомании, из-за чего перед похищенной девушкой встает задача написать книгу о жизни миллиардера.

В общем, можно отметить, что это типичный любовный роман от автора Эмилии Грин. Если вы любитель любовных историй с начинкой психологических изысков, то данная книга для вас.

Если вы любитель любовных историй с начинкой психологических изысков, то данная книга для вас.

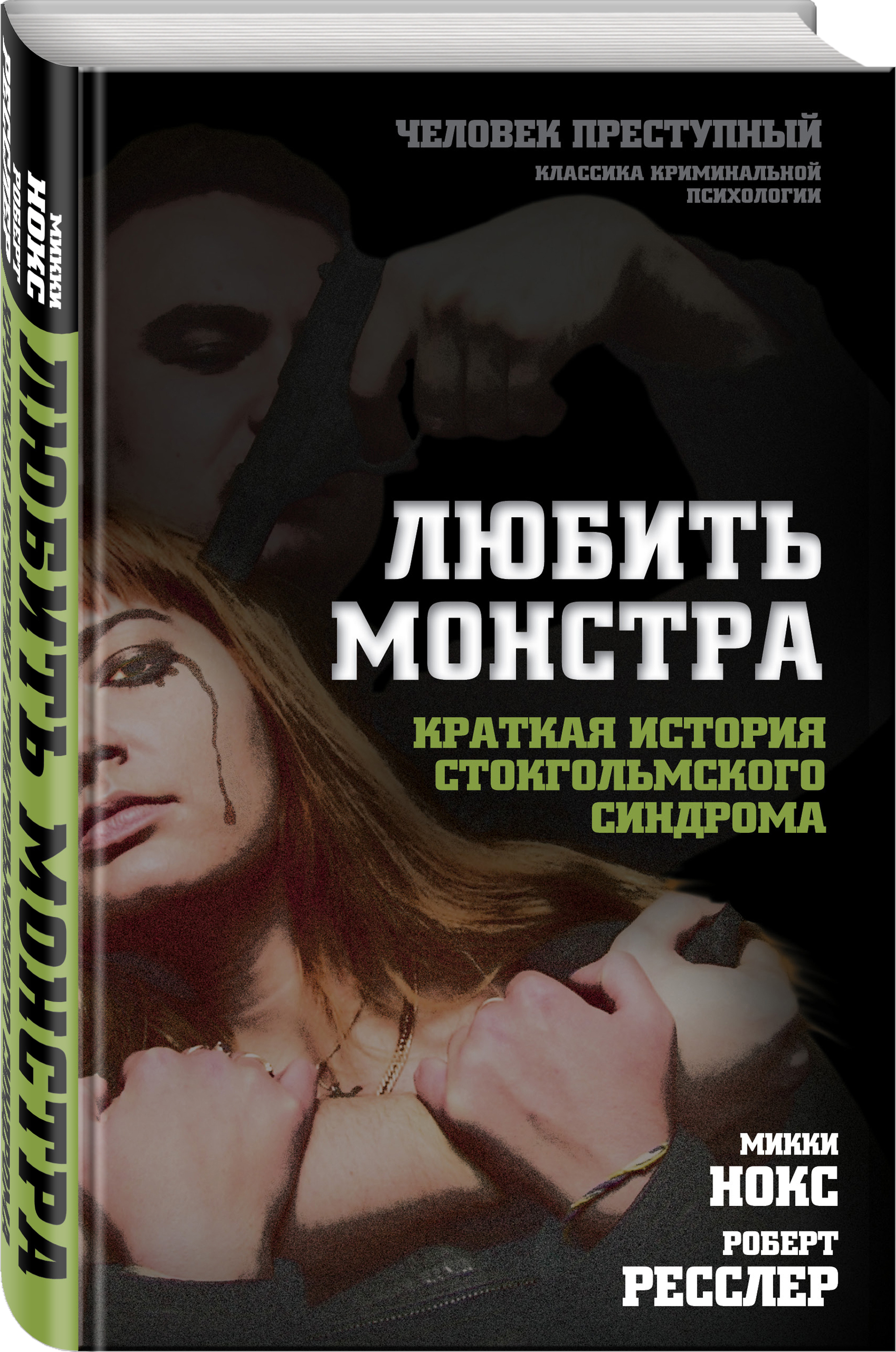

Однако существует и другая книга, непосредственно описывающая проблему идентификации с агрессором, она называется «Любить монстра». Авторами книги являются знаменитый профайлер Микки Нокс и американский психолог-криминалист Роберт Ресслер.

Книга повествует о трех знаменитых случаях стокгольмского синдрома, приводится психологический анализ, компетентные выводы, а затем следует вторая часть, включающая художественный рассказ. Поэтому если вы заинтересованы в прочтении дополнительной литературы по теме синдрома, смело читайте эту работу.

На текущий момент мы с вами познакомились с главной интерпретацией стокгольмского синдрома (криминальная область). Однако существует множество других сфер, куда возможно и даже необходимо приложить механизм его действия. Давайте поближе познакомимся с ними.

Где еще можно встретить стокгольмский синдром?

Итак, наблюдать проявление стокгольмского синдрома можно в следующих сферах:

Семейные и бытовые отношения

К сожалению, нам часто приходится слышать и говорить о насилии в семье, когда муж избивает жену, детей либо давит на них психологически, об инцестах, о давлении женщины на других членов семьи, даже об убийствах и т. д. Но к еще большему сожалению, такие отношения могут носить характер проявления стокгольмского синдрома.

д. Но к еще большему сожалению, такие отношения могут носить характер проявления стокгольмского синдрома.

К примеру, в научной статье Елены Ильюк приводится описание виктимного архетипа (архетип жертвы). Здесь автор указывает, что зачастую у ребенка, которого родители воспитывают в страхе и полной зависимости, может развиться стокгольмский синдром в силу проявления так же и ласки, доброты, заботы. В такие моменты жертва начинает проникаться доверием к агрессору, возникает эмоциональная связь, и действия агрессора переходят в разряд приемлемых, допустимых [Е. Ильюк, 2017].

Точно так же расстройство действует и в ситуации насилия по отношению к женщине. Она впадает в зависимость от мужа, более сильного, страшного и агрессивного, страх делает ее беззащитной, создается впечатление, что никто в этом мире не спасет ее положения. Единственный выход – примириться с насильником и его действиями, ведь на самом деле он всегда такой ужасный… [K. Westcott, 2013]

Конечно, такие случаи стокгольмского синдрома чрезвычайно страшны, и здесь необходимо вмешательство родных, а также кропотливая работа профессионального психотерапевта.

Политические отношения

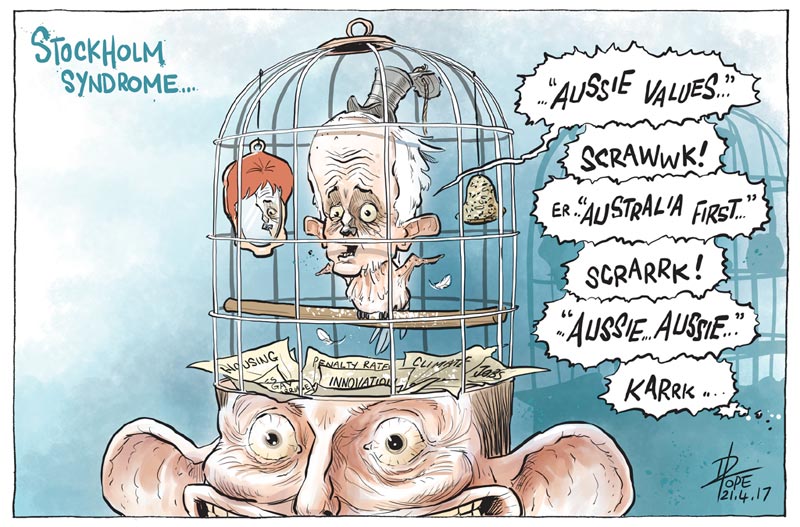

Давайте честно ответим на вопросы: в государствах-автократиях часто ли народ заявляет о своих правах, о том, что он претендует на построение демократического общества и при нарушении обязательств по построению такого, народ будет вынужден требовать отставки автократа на честных, независимых выборах? Часто ли эта, казалось бы, нормальная идея реализуется на практике? Граждане многих государств прекрасно осознают, что такое страх, молчание, конформизм…

В ситуации, описанной выше, налицо проявление стокгольмского синдрома масс, когда люди привыкают к попустительству властных полномочий, когда в стране царит коррупция, бюрократическая небылица, когда власть фактически сконцентрирована в руках группы людей, а народ выступает всего лишь массовкой, фоном для действий, разворачивающихся на авансцене. При этом ни один гражданин не имеет смелости заявить о своих правах, требованиях, желаниях, о царящей несправедливости.

Отношения между жертвой (население) и агрессором (государственный автократический аппарат) наполнены страхом, поэтому в какой-то момент наступает чувство бессилия, вызывающее обычное адаптивное поведение – конформизм. «Все идет, как должно идти», «Ничего не изменить», «А что будет, если власть сменится, разве лучше?» – типичные фразы для людей, страдающих стокгольмским расстройством [А. Канюков, 2015].

«Все идет, как должно идти», «Ничего не изменить», «А что будет, если власть сменится, разве лучше?» – типичные фразы для людей, страдающих стокгольмским расстройством [А. Канюков, 2015].

Довольно интересная трактовка стокгольмского синдрома приводится Николаем Медушевским, экстраполирующим действие синдрома также на массы, но именно в контексте миграционной политики Европейского союза. Так, мигранты из африканских и азиатских стран выступают в данном случае «захватчиками», перенося свое религиозное, примитивное восприятие жизни в лоно цивилизационного европейского уклада, а мирное, толерантное, ищущее рациональные корни в происходящем население европейских стран – «заложниками» [Н. Медушевский, 2018].

Отношения «учитель-ученик»

Часто о моральном насилии нам приходится слышать из стен школы. Только лишь единицы школьных педагогов были не только учителями, которым интересно, что ты выучил и получил, а настоящими наставниками, воспитателями и образцами. Таких людей запоминает каждое детское сознание.

К сожалению, порой ученики оказываются жертвами обстоятельств, учителя не видят радости в своем ремесле, не интересуются школьной жизнью своих учеников, что демотивирует обе стороны учебного процесса. И в условиях морального гнета, кричащий, постоянно недовольный, чрезмерно строгий учитель может выступать в роли агрессора. Дети же становятся жертвами, а их детское сознание, пока что не способное анализировать происходящее вокруг критически, подстраивается под условия и не сопротивляется. Наоборот, учитель бывает авторитетным, его поступки – значимыми, а мнение – беспрекословным.

Отличным разбором российского фильма «Училка» является работа Кругловой Татьяны, соединяющей сюжет и рассматриваемый психологический феномен [Т. Круглова, 2016]. Автор показывает, как образуется стокгольмский синдром в условиях учебного процесса.

Помимо указанных сфер, синдром можно наблюдать и в религии, терроризме, национальных обрядах, концентрационных лагерях, тюрьмах и т.д. Довольно подробно на тему идентификации с агрессором рассматривает в своем стриме психолог и психотерапевт Андрис Саулитис. Запись стрима можно посмотреть чуть ниже:

Запись стрима можно посмотреть чуть ниже:

Критика

Существует целое сообщество, отвергающее состоятельность стокгольмского синдрома и заявляющее о том, что это чистой воды выдумка, придуманная средствами массовой информации, и оправдание действий жертв за неимением других. В силу отсутствия четких критериев выявления данного расстройства, а также невключения его в общепризнанное руководство по обследованию и диагностике в практике психиатров, сложно говорить о научной его полноценности.

Один из знаменитых журналистов в правовой сфере Эрин Фукс в своей авторской статье приводит цитату клинического психиатра из университета Эмори Надин Каслоу, поясняющей, что есть слишком мало доказательств того, что стокгольмский синдром существует, о нем больше говорят в СМИ [E. Fuchs, 2013].

Более обескураживающим фактом становятся слова американского журналиста и писателя Роберта Райта: «Это совершенно новый опыт для нас <…> Но действительно интересно, что термин «стокгольмский синдром» был введен психиатром, который даже не проводил интервью с женщиной, которую он описывает».

Основываясь на его мнении, стокгольмский синдром – это миф, созданный чтобы дискредитировать женщин-жертв насилия, затмить их попытки сознательной защиты от него, отвлечь внимание от главных событий, произошедших по ходу того эпизода. Более того, указывает Робертс, этот миф создан с целью принуждения к молчанию тех, кто, становясь жертвой насилия, находит силы публично выступать с критикой общественных институтов [I. Badhwar, 2017].

Схожей позицией располагает доктор Алан Уэйд из Центра доказательной практики, признающийся первым психиатром, проведшим интервью с одной из заложниц банка, Кристин Энмарк. Именно он содержательно переиначил стокгольмскую ситуацию, отметил, как Кристин сопротивлялась захватчикам, объединившись с другими жертвами сплоченно и аккуратно противостояла агрессорам, действовала в условиях ошибочной стратегии правоохранительных органов. С этих позиций Уэйд показывает, как намеренно сдвигался фокус от происходящего в стенах банка к психологическим реакциям заложников, в особенности женщин [A. Wade, 2015].

Wade, 2015].

Отечественный психолог Наталья Коробкова в своем блоге также указывает на то, что такая поведенческая модель заложников произошла именно по причине возникновения симпатии, но не как формы расстройства, а как частного случая. Девушки-заложницы были относительно молоды, приятны на вид, а один из преступников, как было доказано впоследствии, вообще не принимал никакого участия в абьюзе; другой же не предпринимал никаких действий, связанных с насилием. Данные обстоятельства в совокупности и стали причиной сближения участников ситуации [Н. Коробкова, 2019].

И перед переходом к заключению предлагаем вам пройти небольшой тест, чтобы вы могли проверить, насколько хорошо удалось усвоить материал статьи:

Заключение

К сожалению, в нашей жизни много страдания, насилия, жестокости, боли, негатива, преступлений, и в этих условиях важно оставаться психически уравновешенным, не терять самого себя. Помните, что сохранение устойчивости, удержание рассудка и способность анализировать помогают в любой ситуации, а паника, потеря контроля, отчаяние – враги человеческой психики. Также вы можете пройти нашу онлайн-программу «Когнитивистика», которая поможет вам тренировать мозг, чтобы справляться с трудными задачами, в том числе опасными или нестандартными ситуациями.

Также вы можете пройти нашу онлайн-программу «Когнитивистика», которая поможет вам тренировать мозг, чтобы справляться с трудными задачами, в том числе опасными или нестандартными ситуациями.

Стокгольмский синдром является довольно стройной теорией, оправдывающей поведение жертв в стрессовых условиях. Но какое мнение у вас? Действительно ли этот синдром не имеет ничего общего с психологическим расстройством и является лишь только раздутым не без участия медиа частным случаем? Оставляйте свои комментарии.

Желаем успехов!

«Стокгольмский синдром» дистанционного обучения

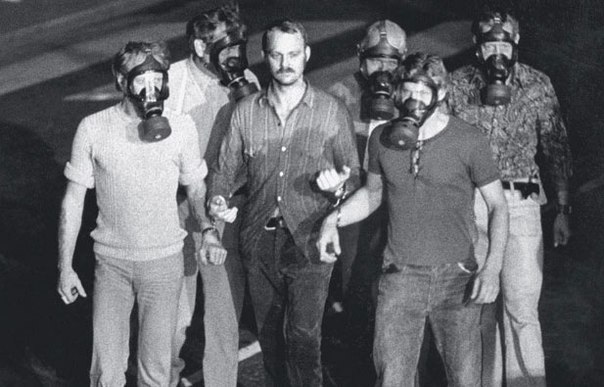

В начале 1970-х два преступника предприняли неудачную попытку ограбления одного из шведских столичных банков. При этом они взяли в заложники несколько человек и целых шесть дней держали их в подвальном хранилище, пока полиция не выкурила их оттуда с помощью слезоточивого газа. Парадоксальность ситуации была в том, что заложники в процессе своего удержания стали испытывать к преступникам странную привязанность. И даже на суде они не хотели свидетельствовать против них. Сообщения об этой драме и последующих событиях шли по всем каналам и транслировались на весь мир. Так человечество познакомилось с новым явлением – «стокгольмским синдромом», означающим защитно-бессознательную взаимную или одностороннюю симпатию, возникающую между жертвой и захватчиком в ситуации продолжительного совместного пребывания в изоляции от внешнего мира.

И даже на суде они не хотели свидетельствовать против них. Сообщения об этой драме и последующих событиях шли по всем каналам и транслировались на весь мир. Так человечество познакомилось с новым явлением – «стокгольмским синдромом», означающим защитно-бессознательную взаимную или одностороннюю симпатию, возникающую между жертвой и захватчиком в ситуации продолжительного совместного пребывания в изоляции от внешнего мира.

Свою привязанность к захватчикам заложники оправдывают желанием сохранить свою жизнь в экстремальной ситуации. Психологи отмечают, что, став заложниками, люди меняются. Если период изоляции был особенно долгим, то эти изменения необратимы. Первоначальный шок у заложников сменяется адаптацией – приспособлением и формированием привычки «быть заложником». Но у этой адаптации очень высокая цена: душевная и телесная трансформация. Ощущения и переживания начинают притупляться. То, что возмущало в начале, уже никак не волнует и становится частью повседневности и новых привычек заложников. После освобождения из изоляции наступает новая адаптация – теперь уже к нормальной жизни. Но она проходит тем дольше и сложнее, чем дольше и жестче была изоляция. Как распознать жертв «стокгольмского синдрома»? Эти люди оправдывают своих захватчиков, приводят самые разные доводы в их защиту, пытаются убедить окружающих в том, что те «не видят картину целиком и поэтому не могут их понять». Как помочь побороть «стокгольмский синдром»? Проявить искреннее сочувствие; привести примеры, которые показали бы ситуацию как выходящую за рамки нормы; предложить поразмышлять о душевном состоянии; не давить и не настаивать на своей правоте, быть терпеливыми.

После освобождения из изоляции наступает новая адаптация – теперь уже к нормальной жизни. Но она проходит тем дольше и сложнее, чем дольше и жестче была изоляция. Как распознать жертв «стокгольмского синдрома»? Эти люди оправдывают своих захватчиков, приводят самые разные доводы в их защиту, пытаются убедить окружающих в том, что те «не видят картину целиком и поэтому не могут их понять». Как помочь побороть «стокгольмский синдром»? Проявить искреннее сочувствие; привести примеры, которые показали бы ситуацию как выходящую за рамки нормы; предложить поразмышлять о душевном состоянии; не давить и не настаивать на своей правоте, быть терпеливыми.

Метафора стокгольмского синдрома пришла мне в голову в связи с парадоксальной ситуацией: формированием у многих студентов, преподавателей и администраторов зависимости к режиму полного дистанционного обучения. Войти в него год назад было для всех чрезвычайно трудно, но оказалось, что выйти из него ещё сложнее. Как говорится, «вход – рубль, выход – два». Сразу уточню, что речь идёт не только о нашем университете. «Стокгольмский синдром» дистанционного обучения проявляется сегодня почти повсеместно. И это несмотря на то, что значительную часть обучающихся и обучающих качество «удалёнки» в той или иной степени по разным причинам не устраивает. Например, из-за плохой интернет-связи, разницы во временных поясах и так далее. Попробуем в этом разобраться.

Как говорится, «вход – рубль, выход – два». Сразу уточню, что речь идёт не только о нашем университете. «Стокгольмский синдром» дистанционного обучения проявляется сегодня почти повсеместно. И это несмотря на то, что значительную часть обучающихся и обучающих качество «удалёнки» в той или иной степени по разным причинам не устраивает. Например, из-за плохой интернет-связи, разницы во временных поясах и так далее. Попробуем в этом разобраться.

Для начала попытаемся понять, какие объективные и субъективные проблемы испытывают сейчас студенты из других регионов, получающие «повестку» явиться в кампус для дальнейшего прохождения очного обучения. Многие из них живут в семьях, испытывающих серьёзные финансовые проблемы из-за экономического кризиса, приведшего к сокращению рабочих мест и закрытию бизнесов в ситуации долгосрочного локдауна. То, что было посильно для родителей ещё год назад (оплата питания и карманных расходов детей-студентов, покупка для них билетов на междугородний и внутренний транспорт и прочее), сегодня оказывается уже недоступным. А если нужно платить ещё и за съёмное жильё в другом городе и за само обучение в вузе, то приоритеты расставляются сами собой: пусть лучше чадо сидит дома на дистанционке, что несравненно дешевле для семейного бюджета. В то же время есть студенты, которые за эти месяцы смогли устроиться на работу курьерами, грузчиками, операторами колл-центров, чтобы хоть как-то помогать своим родителям и себе выживать в сложнейшей экономической ситуации.

А если нужно платить ещё и за съёмное жильё в другом городе и за само обучение в вузе, то приоритеты расставляются сами собой: пусть лучше чадо сидит дома на дистанционке, что несравненно дешевле для семейного бюджета. В то же время есть студенты, которые за эти месяцы смогли устроиться на работу курьерами, грузчиками, операторами колл-центров, чтобы хоть как-то помогать своим родителям и себе выживать в сложнейшей экономической ситуации.

Мне самому приходилось видеть молодых людей, слушающих университетские лекции по телефону прямо на своих рабочих местах. Например, в торговых залах магазинов или на ресепшн в аэропорту. Возвращение в кампус для них означает потерю работы и, соответственно, финансового источника. Есть семьи, понёсшие тяжелые утраты из-за коронавируса, где к финансовым проблемам прибавляется ещё и горе из-за потери близкого человека. Одинокому родителю на какой-то период нужна моральная поддержка, которую может оказать только другой близкий человек – взрослая дочь или сын. Понятно, что в таких случаях информация о возобновлении очного обучения тоже не особо радует. Но даже студенты из относительно благополучных семей не всегда могут вовремя приехать в кампус. В некоторых регионах России и зарубежья до сих пор сохраняется режим локальной изоляции. Где-то невозможно сразу купить авиабилеты и нужно ждать до двух-трёх недель. Но и добравшись до кампуса, студенты могут попасть в трудную ситуацию в случае, если общежития их вуза не подготовлены должным образом и не могут обеспечить им обязательный двухнедельный карантин. Или в учебных аудиториях нет возможности рассадить всех на необходимом расстоянии друг от друга и преподавателя.

Понятно, что в таких случаях информация о возобновлении очного обучения тоже не особо радует. Но даже студенты из относительно благополучных семей не всегда могут вовремя приехать в кампус. В некоторых регионах России и зарубежья до сих пор сохраняется режим локальной изоляции. Где-то невозможно сразу купить авиабилеты и нужно ждать до двух-трёх недель. Но и добравшись до кампуса, студенты могут попасть в трудную ситуацию в случае, если общежития их вуза не подготовлены должным образом и не могут обеспечить им обязательный двухнедельный карантин. Или в учебных аудиториях нет возможности рассадить всех на необходимом расстоянии друг от друга и преподавателя.

Тех же, кто приступил, наконец-то, к учебе, ждут уже другие «квесты». Теперь это трудности смешанного обучения, при котором в расписании одного и того же дня могут быть как офлайн, так и онлайн-занятия. Это означает, что нужно всегда иметь с собой исправный гаджет – ноутбук или хотя бы смартфон, да ещё и с зарядником. А заодно и какую-то еду и питьё, поскольку общепитовская инфраструктура многих вузов успела разрушиться за период карантина, и теперь нужно время на её восстановление.

А заодно и какую-то еду и питьё, поскольку общепитовская инфраструктура многих вузов успела разрушиться за период карантина, и теперь нужно время на её восстановление.

У значительной части преподавателей – свои причины «не хотеть» возвращаться к очному преподаванию. Те, кому «за 65», опасаются инфицироваться от бессимптомных носителей коронавируса, каковых много среди молодёжи. И это объективно существующий риск, являющийся одной из основных причин ввода режима смешанного обучения (наряду с тем, что многие студенты, по тем или иным обстоятельствам, вынуждены пока оставаться в своих регионах). Но и преподаватели, не попадающие в эту возрастную категорию, не все стремятся выходить в офлайн.

Самая распространенная причина – осознание того, как много времени снова придётся тратить на переезды между домом и работой и «беготню между учебными корпусами». Если в самые первые месяцы полного ухода в онлайн все страдали от перегруза и нехватки времени из-за необходимости осваивать новые цифровые компетенции и форматы коммуникации со студентами и коллегами, то теперь, после их освоения, у преподавателей, наконец-то, появилась возможность работать над научными публикациями и методическими пособиями не только в периоды своих летних отпусков. Кроме того, многим пришлись по душе лёгкость организации виртуальных деловых коммуникаций со своими коллегами, возможность одновременного участия в двух-трёх совещаниях, онлайн-формат повышения квалификации в домашних условиях и тому подобное. Старшее поколение на глазах становится «цифровым» и приобретает способность работать в условиях многозадачности. И расставаться с этими неожиданными преференциями ему уже не хочется.

Кроме того, многим пришлись по душе лёгкость организации виртуальных деловых коммуникаций со своими коллегами, возможность одновременного участия в двух-трёх совещаниях, онлайн-формат повышения квалификации в домашних условиях и тому подобное. Старшее поколение на глазах становится «цифровым» и приобретает способность работать в условиях многозадачности. И расставаться с этими неожиданными преференциями ему уже не хочется.

Парадоксальность ситуации заключается в том, что у части студентов и преподавателей за долгий период «удалёнки» успели сформироваться и устойчивые негативные привычки. У первых – это слушание лекций прямо в кровати, при котором особенно хорошо спится под тихий «медитирующий» голос профессора, а на просьбу визуализироваться на экране можно сказать, что у тебя «плохая связь».

У вторых – это ведение лекций и семинаров «в тапках», что в той или иной степени отражается на степени погруженности в данный момент в работу. Не редки случаи, когда студенты жалуются на отвлечение преподавателей на телефонные звонки или на коммуникации с членами семьи прямо во время занятий. «Дистанционка» расслабила всех. По-человечески это можно понять, но принять как «новую норму» нельзя.

Не редки случаи, когда студенты жалуются на отвлечение преподавателей на телефонные звонки или на коммуникации с членами семьи прямо во время занятий. «Дистанционка» расслабила всех. По-человечески это можно понять, но принять как «новую норму» нельзя.

Для вузов массовое возвращение студентов и преподавателей в кампус до конца учебного года – тоже серьезное испытание. Как уже было сказано, для этого нужно специальным образом готовить общежития и учебные аудитории, восстанавливать инфраструктуру общественного питания, освоить совершенно новые принципы составления расписания. В общем, абсолютно для всех выход из полного дистанционного обучения снова будет связан с большим стрессом. И он обусловлен не только тем, что всем придётся преодолевать сформировавшиеся за время изоляции привычки. Но и тем, что мы должны будем вновь осваивать абсолютно неизвестный для нас формат обучения и работы, теперь уже смешанный (или гибридный).

Иначе говоря, мы не возвращаемся к «прежней жизни», как многие ещё полагают, а настраиваемся на освоение нового стиля университетской жизни. В определенном смысле он будет значительно более сложным, чем полный дистант, поскольку при его реализации нужно будет учитывать гораздо большее количество факторов. Среди них может быть и фактор временного ухудшения статистики по заболеваемости в мире, стране и регионе, что побудит нас вновь вернуться на какое-то время к полному дистанционному обучению. Оперативная смена форматов в зависимости от внешних обстоятельств – офлайн, онлайн и смешанного – ещё одна неизбежная черта нового стиля университетской жизни. Нужно быть готовыми ко всему. Но сидеть массово на «удалёнке» постоянно невозможно, не рискуя разрушить систему высшего образования до необратимых процессов. Негуманитарные вузы и факультеты (медицинские, инженерные, естественнонаучные) за период локдауна исчерпали все ресурсы перекраивания учебных планов и расписаний только под теоретические занятия.

В определенном смысле он будет значительно более сложным, чем полный дистант, поскольку при его реализации нужно будет учитывать гораздо большее количество факторов. Среди них может быть и фактор временного ухудшения статистики по заболеваемости в мире, стране и регионе, что побудит нас вновь вернуться на какое-то время к полному дистанционному обучению. Оперативная смена форматов в зависимости от внешних обстоятельств – офлайн, онлайн и смешанного – ещё одна неизбежная черта нового стиля университетской жизни. Нужно быть готовыми ко всему. Но сидеть массово на «удалёнке» постоянно невозможно, не рискуя разрушить систему высшего образования до необратимых процессов. Негуманитарные вузы и факультеты (медицинские, инженерные, естественнонаучные) за период локдауна исчерпали все ресурсы перекраивания учебных планов и расписаний только под теоретические занятия.

У кого мы будем лечиться в будущем, если врачи будут знать анатомию человека только по картинкам? Кто будет открывать новые месторождения полезных ископаемых, если геологи ни разу не выезжали в поле? Как будут создаваться новые материалы и лекарства, если химики, биологи и фармацевты ни разу не держали в руках пробирки? Список негативных последствий для общества в этом случае нескончаем. Для самого человека долгое пребывание на полном дистанционном режиме также чревато. Это, прежде всего, падение мотивации и эмоциональное выгорание; а также гиподинамия, приводящая к набору веса и ухудшению общего физического и эмоционального состояния. Непонятны пока до конца и последствия самоизоляции как отсутствия возможности осуществлять свои социальные контакты «вживую». В общем, необходимо прислушаться к здравому смыслу, преодолеть «стокгольмский синдром» и… начинать новую жизнь.

Для самого человека долгое пребывание на полном дистанционном режиме также чревато. Это, прежде всего, падение мотивации и эмоциональное выгорание; а также гиподинамия, приводящая к набору веса и ухудшению общего физического и эмоционального состояния. Непонятны пока до конца и последствия самоизоляции как отсутствия возможности осуществлять свои социальные контакты «вживую». В общем, необходимо прислушаться к здравому смыслу, преодолеть «стокгольмский синдром» и… начинать новую жизнь.

Но при этом также нельзя обойтись без адаптационного периода, в процессе которого и студентам, и преподавателям, и администраторам необходимо будет проявлять повышенную толерантность друг к другу. Понятно, что студенты первое время будут опаздывать. И не только на первые пары, так как отвыкли от очного формата учёбы. У них нарушилось так называемое «чувство времени». По той же причине опаздывать могут и преподаватели, живущие далеко от места своей работы. Если раньше в аудиториях приходилось с трудом переключать внимание студентов с экранов их смартфонов на темы занятий, то теперь это будет делать ещё сложнее. Ведь за это время они привыкли воспринимать информацию только посредством гаджетов! Глаза преподавателя тоже ещё какое-то время будут тянуться к экрану ноутбука, а не к живым лицам. Сила привычки, и от этого никуда не деться. Главное – помнить, что на место старых привычек могут с таким же успехом прийти новые, если только захотеть.

Ведь за это время они привыкли воспринимать информацию только посредством гаджетов! Глаза преподавателя тоже ещё какое-то время будут тянуться к экрану ноутбука, а не к живым лицам. Сила привычки, и от этого никуда не деться. Главное – помнить, что на место старых привычек могут с таким же успехом прийти новые, если только захотеть.

Томский государственный университет с нетерпением ждет и студентов, и преподавателей. Осуществлена соответствующая подготовка всего кампуса. Ведется активная работа по восстановлению системы общественного питания. Хотя надо признать, что по объективным причинам это, на сегодняшний день, одна из самых больших для нас проблем. Сейчас мы срочно ищем новых арендаторов для наших университетских столовых и кафе. Никто ведь заранее не знал и не мог знать точную дату выхода из локдауна. А хорошие новости заключаются в следующем.

Все основные противоэпидемические мероприятия продолжают осуществляться в плановом режиме. Абсолютно все приезжающие из других регионов студенты обеспечены местами в общежитиях и вполне комфортным пребыванием на сокращенном, теперь уже всего трёхдневном, а не двухнедельном, карантине. Конечно, при условии наличия справки из своего региона об отсутствии у них коронавируса и сдачи анализа ПЦР по прибытию в Томск. Анализы берутся в общежитии ТГУ «Маяк», где создана оперативная система ПЦР-диагностики. В университете большое количество аудиторий переоборудовано под одновременное обучение в режимах офлайн и онлайн. Плюс к этому открыто более двадцати учебных аудиторий со специализированной инфраструктурой для смешанного формата обучения (технология «Актру»), позволяющей в автоматическом режиме не только записывать и транслировать занятие, но и распознавать, систематизировать и хранить весь учебный материал для доступа к нему всех, кому это необходимо.

Конечно, при условии наличия справки из своего региона об отсутствии у них коронавируса и сдачи анализа ПЦР по прибытию в Томск. Анализы берутся в общежитии ТГУ «Маяк», где создана оперативная система ПЦР-диагностики. В университете большое количество аудиторий переоборудовано под одновременное обучение в режимах офлайн и онлайн. Плюс к этому открыто более двадцати учебных аудиторий со специализированной инфраструктурой для смешанного формата обучения (технология «Актру»), позволяющей в автоматическом режиме не только записывать и транслировать занятие, но и распознавать, систематизировать и хранить весь учебный материал для доступа к нему всех, кому это необходимо.

Итак, дорогие студенты и коллеги, мы надеемся на самую скорую встречу со всеми вами! Добро пожаловать домой – в университет!

Эдуард Галажинский,

ректор ТГУ и врио президента РАО

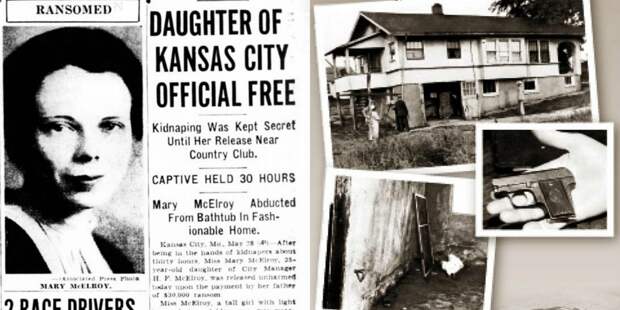

Жертвы, влюбившиеся в своих мучителей: Жуткие примеры стокгольмского синдрома

«Синдром заложника»/»стокгольмский синдром» стали изучать после случая в 1973, когда имело место ограбление банка в Стокгольме. Двое злоумышленников удерживали 4 работников этого банка почти 6 дней, а после успешеного освобождения все жертвы в итоге решительно стали на сторону подозреваемых, а одна девушка даже впоследствии обручилась с одним из них. Однако это не один такой случай, когда жертвы влюбляются в своих обидчиков.

Двое злоумышленников удерживали 4 работников этого банка почти 6 дней, а после успешеного освобождения все жертвы в итоге решительно стали на сторону подозреваемых, а одна девушка даже впоследствии обручилась с одним из них. Однако это не один такой случай, когда жертвы влюбляются в своих обидчиков.

Патти Херст

В 1974 году участники запрещенной организации «Симбионистская освободительная армия» взяли в заложники 19-летнюю Патти Херст, чей дедушка являлся миллионером. Почти 57 дней гражданка оставалась в шкафу рамзером 2,6 м, а первые пару дней 19-летняя жертва провела с прочно завязанными глазами и кляпом во рту. Будучи заложницей она была подвержена физическому и, в том числе, сексуальному насилию, но совсем не стремилась к собственному освобождению. Оказалось, что девушка влюбилась в одного из обидчиков и вскоре стала принимать участие в осуществляемых ограблениях банков вместе с этой группировкой, назвав себя ее участницей. В 1975 году Патти Херст была задержана вместе с другими членами запрещенной организации и в суде ей был вынесен итоговый приговор.

Наташа Кампуш

В 1998 году в Вене была украдена Наташа Кампуш, которой на тот момент было всего 10 лет. Подозреваемым являлся Вольфганг Приклопиль. Последующие 8 лет девочка жила взаперти, притом в не пропускающем звук подвале и лишь в 2006 году смогла успешно вернуться к родным. После освобождения уже 18-летняя Кампуш призналась, что мужчина баловал ее значительно чаще, чем родители, поэтому она с ним не ощущала себя такой одинокой, как раньше. Когда Кампуш оказалась на свободе Приклопиль свел счеты с жизнью, а узнавшая об этом девушка расплакалась.

Элизабет Смарт

В 2002 году 15-летняя на то время Элизабет Смарт, согласно задокументированным сведениям, была похищена маньяком из Солт-Лейк-Сити, размещенном в штате Юта. В заключении девочка провела целых 9 месяцев. За это время она привязалась к своему похитителю и даже существует версия, что Смарт могла сбежать намного раньше, если бы не ее влюбленность.

Психиатры почти досконально изучили эти случаи и пришли к выводу, что во время похищения между злоумышленником и жертвой зарождается особенная психологическая связь. Если изначально заложники начинают подчиняться злоумышленнику, чтобы сохранить себе жизнь, то потом могут сочувствовать им и даже в определенной мере оправдывать их поступки. Агрессивное поведение со стороны захватчика пробуждает в жертве ненависть, а вот гуманное обращение может привести к последующему чувству благодарности.

Если изначально заложники начинают подчиняться злоумышленнику, чтобы сохранить себе жизнь, то потом могут сочувствовать им и даже в определенной мере оправдывать их поступки. Агрессивное поведение со стороны захватчика пробуждает в жертве ненависть, а вот гуманное обращение может привести к последующему чувству благодарности.

Стокгольмский синдром: что это, зарождение, примеры

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр КарандашовСтокгольмский синдром не является признанной болезнью. Тем не менее это психическое расстройство, которое получило свое название после первого описанного случая, встречается довольно часто. Речь идет о том, когда жертва влюбляется в похитителя, боготворит своего насильника, оправдывает и защищает его. Познакомимся с темой подробнее, чтобы не попасть в эту ловушку.

Стокгольмский синдром: что это, зарождение

Что такое стокгольмский синдром? Термин предложил психиатр Нильс Бейерут для состояний, когда жертвы насилия, вместо страха и ненависти, испытывают симпатию к своим мучителям. Более того, они готовы их оправдывать, защищать и даже присоединяться к противоправным действиям. Все это сегодня именуется «стокгольмский синдром». Почему так называется данное состояние?

Более того, они готовы их оправдывать, защищать и даже присоединяться к противоправным действиям. Все это сегодня именуется «стокгольмский синдром». Почему так называется данное состояние?

Читайте также

Как помириться с мужчиной после ссоры: эффективные советы

Подобная парадоксальная ситуация сложилась в Стокгольме в 1973 году. Утром 23 августа в здание местного «Кредитбанка» зашел человек с автоматом, в солнцезащитных очках и парике. В отделении в тот момент находились сотрудники Бригитта Лундблад, Кристин Энмарк, Элизабет Ольдгрен и Свен Сефстрем. Всех их захватчик Ян-Эрик Олссон запер в денежном хранилище, где остался и сам, требуя освободить из тюрьмы своего приятеля Кларка Олофссона, а также предоставить три миллиона крон, пистолеты, бронежилеты, шлемы и автомобиль.

В течение нескольких часов полиция выполнила все требования захватчика, кроме одного — обеспечить возможность отхода. Власти требовали освобождения заложников, а преступники с их помощью хотели обеспечить себе безопасность. Переговоры продолжались пять дней. Из-за приближающихся выборов власти хотели во что бы то ни стало обойтись без жертв, поэтому полиции не разрешалось штурмовать здание.

Переговоры продолжались пять дней. Из-за приближающихся выборов власти хотели во что бы то ни стало обойтись без жертв, поэтому полиции не разрешалось штурмовать здание.

Читайте также

Токсичные родители: типы, признаки, как вести себя с ними

За 131 час, проведенный в плену, у заложников развился стокгольмский синдром. Это проявилось в общении жертв с преступниками. Девушки стали их поддерживать и жалеть, бояться не насилия с их стороны, а гибели во время штурма здания.

Применение слезоточивого газа позволило полиции освободить всех заложников и задержать захватчиков. Вот только синдром Стокгольма уже сделал свое дело. Жертвы нанимали преступникам адвокатов и стали поддерживать с ними отношения, несмотря на тот ужас, через который прошли.

Фото: pixabay.com: UGCПосле этого случая синдром заложника был подробно описан. Оказалось, что скандинавский синдром вовсе не является редким явлением. С его помощью мозг жертвы приспосабливается к ситуации насилия, чтобы сохранить жизнь. Проще говоря, из двух зол выбирает меньшее.

Проще говоря, из двух зол выбирает меньшее.

Читайте также

Нездоровые отношения: признаки, по которым их можно распознать

Проявляется синдром жертвы не только в экстремальных ситуациях, поэтому стоит помнить о его признаках. А именно:

- стремление понять насильника;

- обвинение самого себя в сложившейся ситуации и стремление исправить ее своим хорошим (то есть отвечающим требованиям преступника) поведением;

- вера в то, что агрессор на самом деле добрый и хороший человек;

- жалость и оправдание действий мучителя;

- самоуничижение, когда жертва признает и принимает власть агрессора;

- желание оставаться рядом с насильником;

- отказ от сотрудничества с полицией для привлечения агрессора к ответственности.

На первый взгляд довольно сложно поверить в то, что такое может происходить. Но фильмы про стокгольмский синдром разных лет убедительно показывают достоверность подобных историй, ведь все они основываются на реальных событиях.

Читайте также

Как извиниться перед девушкой красиво?

Стокгольмский синдром: известные примеры

После того как синдром стокгольмский был описан и доказан, на подобные ситуации стали обращать внимание по всему миру. За истекшие полвека в самых разных городах и странах не раз и не два наблюдался стокгольмский синдром. Примеры, которые получили самый большой резонанс, произошли в:

- США, Калифорния (1974).

Леворадикальная организация «Симбионистская армия освобождения» (SLA) захватила 19-летнюю Патрицию Херст для обмена на своих заключенных единомышленников.

В течение двух месяцев девушка находилась взаперти, где над ней издевались. Постепенно Патриция начала поддерживать террористов, вошла в ряды SLA, под именем Таня начала грабить банки и магазины. Впоследствии была арестована.

- США, Калифорния (1991).

Читайте также

Успокоительное при ГВ: можно или нет, какие препараты подходят для кормящих мам

Джейси Ли Дугард похитили по пути к остановке школьного автобуса. Филипп Гарридо с женой Ненси держали у себя девочку 18 лет. В 14 она родила от агрессора дочь, спустя три года — еще одну.

Филипп Гарридо с женой Ненси держали у себя девочку 18 лет. В 14 она родила от агрессора дочь, спустя три года — еще одну.

После ареста маньяка Джейси Ли старалась всячески оправдать его, даже скрывая правду о себе. Филиппу дали срок в 431 год, его жене — 36 лет.

- Перу, Лима (1996).

Члены «Революционного движения имени Тупака Амару» (MRTA) переоделись в официантов и захватили свыше 600 гостей посла Японии во время приема. Спустя две недели 220 заложников смогли вернуться домой. Всего переговорщики успешно освободили 549 человек.

Ситуацию, в которой захватчики соглашаются на уступки, проявляя симпатию к жертвам, назвали «лимский синдром». Те, кто побывал в заложниках, также начали поддерживать террористов, несмотря на то что находились в плену четыре месяца.

Читайте также

Трансгендер — это кто? Объяснение простыми словами

- США, Солт-Лейк-Сити (2002).

Элизабет Смарт в возрасте 14 лет была похищена прямо из кровати. Спустя 9 месяцев ее обнаружили в доме Брайана Митчелла. Уличный проповедник хотел сделать ее своей женой, седьмой по счету. Он даже гулял с ней по городу. При этом сама девочка даже не пыталась убежать и старательно скрывала свое происхождение.

Спустя 9 месяцев ее обнаружили в доме Брайана Митчелла. Уличный проповедник хотел сделать ее своей женой, седьмой по счету. Он даже гулял с ней по городу. При этом сама девочка даже не пыталась убежать и старательно скрывала свое происхождение.

- США, Сент Луис (2007).

Майкл Девлин похитил 11-летнего Шона Хорнбека, которого избивал, насиловал и заставлял сниматься в порнолентах. Через несколько лет его задержали. Расследование выяснило, что Шон, имея доступ к интернету, не сообщал о своем местонахождении родным и не пытался бежать.

Всегда ли так страшен стокгольмский синдром? Фильм показывает ситуации с террористами и заложниками, массовыми и сложными случаями. Но существует и бытовой стокгольмский синдром. Он развивается на фоне трех составляющих, среди которых:

Читайте также

Лучшие российские сериалы про любовь

- Психологическая травма, связанная с угрозой жизни.

- Близкие отношения с существенной разницей в возможностях и силе сторон.

- Сложности с тем, чтобы покидать деструктивные отношения.

Абьюзивные отношения часто развиваются:

- Между жестокими родителями и детьми.

Мать или отец способны на оскорбления, пренебрежительное отношение и даже физическое насилие по отношению к ребенку. Но порой, в приступе хорошего настроения, дают конфеты или улыбаются.

Дети склонны запоминать только такие добрые моменты и относится к родителям, как к богам. От окружающих насилие в семье они усиленно скрывают, лгут и стараются защитить взрослых от полиции и разбирательств.

- Между мужчинами и женщинами.

При насилии в семье один из партнеров обычно испытывает зависимость от другого. Вначале жертва попадает в травмирующую ситуацию, и никто не может ей помочь. В этот момент абьюзер становится хозяином жизни. Затем агрессор резко меняется линию поведения: искренне раскаивается, дарит подарки, говорит о любви.

Читайте также

Фильмы о любви, которые стоит посмотреть вдвоем

Позже насилие продолжается, но жертва уже сочувствует агрессору, верит в то, что он на самом деле хороший и обязательно исправится. Подобные отношения часто затягиваются на долгие годы.

Подобные отношения часто затягиваются на долгие годы.

- Между жестокими начальниками или гуру в сектах и подчиненными.

Многие рассказывают о жестоких, но справедливых начальниках. Но в некоторых случаях жесткость переходит все допустимые границы. Работа под руководством вышестоящего самодура, изредка балующего подчиненных похвалой, также считается особой формой описанного выше психологического феномена. Крайний случай корпоративного стокгольмского синдрома наблюдается в экстремистских сектах, где все построено на подчинении любым приказам свыше.

Стокгольмский синдром получил довольно широкое распространение из-за того, что он остается явлением малоизвестным. Грань между нормой и патологией зачастую бывает очень тонкой, а жертву, которая держится за деструктивного партнера, трудно переубедить. Берегите себя и сохраняйте только здоровые отношения.

Читайте также

Пять причин пожениться, которые потом приведут к разводу

Читайте также: Психология отношений между мужчиной и женщиной: книги

Оригинал статьи: https://www. nur.kz/family/relationship/1859974-stokgolmskij-sindrom-cto-eto-zarozdenie-primery/

nur.kz/family/relationship/1859974-stokgolmskij-sindrom-cto-eto-zarozdenie-primery/

Стокгольмский синдром: история термина, причины возникновения, основные симптомы

Стокгольмский синдром: история термина, причины возникновения, основные симптомы

Стокгольмский синдром – парадоксальная реакция психики, характеризующаяся возникновением чувств симпатии, благосклонности или сочувствия между потерпевшим и агрессором. Психологи не относят его к нарушению или расстройствам психики. А считают нормальной защитной психической реакцией на происшествие, глубоко воздействующее на человеческую психику.

История возникновения термина

Термин появился благодаря одному происшествию. Шведский беглый преступник Ян-Эрик Ульссон в конце 1973 года совершил налет на «Кредит банк» в Стокгольме, где под страхом смерти, силой удерживал 4-х человек (3-х женщин и мужчину). По ультиматуму Ульссона, в банк был доставлен его сокамерник, проведший в исправительных учреждениях больше половины своей жизни – первый «поп-гангстер» Швеции Кларк Улофссон. Заложников удерживали в течение 6-ти дней. 28 августа их удалось освободить, а Ульссона и Улофссона-арестовать.

Заложников удерживали в течение 6-ти дней. 28 августа их удалось освободить, а Ульссона и Улофссона-арестовать.

На суде жертвы преступления отказывались давать показания против агрессоров. Пострадавшие заявляли, что с ними очень хорошо обращались, ничего плохого им не делали. И вообще, они не испытывали страха перед захватчиками. Они больше боялись полицейских, которые своими действиями могли спровоцировать преступников на стрельбу или убийство свидетелей.

По неподтвержденным данным, услуги адвокатов подозреваемых были оплачены бывшими заложниками. В ходе процесса Улофссон доказал, что являлся невольным участником захвата и всячески оберегал заложников. С него были сняты все обвинения по данному делу, но он еще не отбыл предыдущий шестилетний срок. Поэтому был препровожден в тюрьму Норрчёпинг, откуда благополучно сбежал в марте 1975 года. В апреле того же года им был ограблен банк в Копенгагене на сумму 194 тысячи шведских крон.

Ульссона приговорили к 10 годам тюрьмы. За все время пребывания за решеткой, он получил десятки тысяч писем от восторженных поклонниц, которые не считали его злодеем. А скорее восхищались его поступками и поведением. Многие из них приезжали в тюрьму для личных свиданий, в том числе две женщины, из числа бывших заложниц. После отбывания положенного срока, совершив очередное ограбление, Ульссон последующие 10 лет был в международном розыске. В 1996 году он скрылся в Таиланде, а в 2013 году в возрасте 72 лет, вернулся в Швецию. За время скитаний он четыре раза был женат и стал отцом девятерых детей. С его слов, он по сей день встречается со своими бывшими заложницами.

За все время пребывания за решеткой, он получил десятки тысяч писем от восторженных поклонниц, которые не считали его злодеем. А скорее восхищались его поступками и поведением. Многие из них приезжали в тюрьму для личных свиданий, в том числе две женщины, из числа бывших заложниц. После отбывания положенного срока, совершив очередное ограбление, Ульссон последующие 10 лет был в международном розыске. В 1996 году он скрылся в Таиланде, а в 2013 году в возрасте 72 лет, вернулся в Швецию. За время скитаний он четыре раза был женат и стал отцом девятерых детей. С его слов, он по сей день встречается со своими бывшими заложницами.

Причины возникновения синдрома

Хотя термин появился при строго определенных условиях, дальнейшее его использование приобрело более широкое применение. Психологи до сих пор не могут установить точную причину его возникновения. Но доподлинно известно, что при первом акте насилия или убийстве первого заложника, синдром (даже сформировавшийся) исчезает бесследно. Предполагается, что риск развития синдрома прямо пропорционален интенсивности травмирующего психического состояния (с отсутствием физического насилия). При некоторых обстоятельствах вероятность развития значительно возрастает.

Предполагается, что риск развития синдрома прямо пропорционален интенсивности травмирующего психического состояния (с отсутствием физического насилия). При некоторых обстоятельствах вероятность развития значительно возрастает.

- Угроза жизни.

- Доброжелательное отношение похитителя к жертве.

- Отсутствие возможности побега.

- Длительное время пребывания в заточении.

- Возможность вести диалог.

- Культурные стереотипы.

- Возможность похитителя объяснить свои действия.

Стокгольмский синдром может развиться при любой ситуации, подразумевающей насильственное удержание одного человека другим.

- Террористические акты.

- Захват военнопленных.

- Концентрационные лагеря.

- Государственные места лишения свободы.

- Религиозные секты.

- Похищение и удержание людей для шантажа или ради выкупа.

- Рабство.

- Насилие в семье.

- Насилие сексуального характера.

Симптомы

Единых симптомов, характеризующих стокгольмский синдром, не существует. Его сложно идентифицировать из-за возможности присоединения других психологических расстройств (например, посттравматического стрессового расстройства или комплекса жертвы). Но описать его можно так: пострадавшие начинают действовать против своих интересов, пытаются всячески оправдать действия преступников, проявляют послушание, пытаясь вызвать положительное отношение и покровительство агрессора. Срабатывает подсознательный механизм психологической защиты, основанный на надежде, что преступник не причинит вреда заложнику, если тот безоговорочно будет выполнять все требования захватчика.

Известны случаи, когда заложники препятствовали своему освобождению, не возвращались домой после уплаты родственниками выкупа, предупреждали захватчиков о действиях полиции, прятали террористов среди группы заложников и даже закрывали их своими телами.

Известным случаем проявления стокгольмского синдрома стало похищение внучки американского миллиардера Патрисии Херст. Девушку похитили в возрасте 19 лет сторонники леворадикальной террористической группировки. Она провела в заточении 57 дней. План обменять девушку на двух членов группы, отбывавших срок за убийство, не увенчался успехом, из-за отказа властей идти на сотрудничество. Затем было выдвинуто требование, которое обошлось бы семье в 400 миллионов долларов, но Херсты объявили о невозможности выполнения данного требования и предложили выплатить 6 миллионов долларов. После получения денег девушку выпустили, но домой она не вернулась, а семья получила пленку с аудиозаписью, в которой Патрисия объявила о своем вступление в ряды террористической организации. В 70-е годы прошлого века, при содействии американской прессы, она стала символом леворадикального движения Америки. Лишь спустя почти два года, стало известно, что девушка перешла на сторону террористов не по собственной воле, а под страхом убийства.

Несмотря на то, что данное состояние хорошо известно и изучено, а термин широко используется в средствах массовой информации и художественной литературе – это довольно редкое явление. По международным данным, на каждые 100 случаев захвата заложников, лишь в 0,6-0,7% наблюдается развитие стокгольмского синдрома.

Стокгольмский синдром в подростковой литературе | Мел

Стокгольмский синдром — это психологическое состояние, при котором возникает односторонняя или взаимная связь между жертвой и агрессором. Эта тема широко освещена в литературе и кинематографе. Однако не до конца определена этимология возникновения и факторы, которые влияют на развитие этого синдрома у жертв насилия.

Рассылка «Мела»

Мы отправляем нашу интересную и очень полезную рассылку два раза в неделю: во вторник и пятницу

В повседневной жизни люди часто сталкиваются с агрессией. Будь-то на работе, в общественном транспорте или на улице. Но, далеко не каждому придёт в голову похитить человека, удерживать силой в заточении, намеренно подавляя его эмоциональное состояние. Прежде всего, проявление агрессии — это признак психического расстройства.

Прежде всего, проявление агрессии — это признак психического расстройства.

В литературе и кинематографе есть много примеров, когда режиссер выбирает стокгольмский синдром для развития эмоциональной связи между героями. Такой подход кажется не совсем тактичным, а точнее «пляской на костях» реальных жертв агрессии. Громкими примерами таких работ являются:

«12 обезьян» с Брюсом Уиллисом и Бредом Питтом в главных ролях. Преступник Джеймс Коул, отправляется в прошлое с целью найти организацию «12 обезьян», которая намерена истребить человечество с помощью смертельного вируса. Когда он оказывается в Нью-Йорке зимой 1997 года, никто не знает о такой организации и принимает Джеймса Коула за сумасшедшего. Он оказывается в психлечебнице, где знакомится с психиатром Кэтрин Райли, которая верит ему и старается понять причину его навязчивой идеи отыскать зловещую организацию. Попытка наладить контакт заканчивается похищением. Но главная героиня не останавливается и все равно старается ему верить, закрывая глаза на преступления и убийства. В результате доктор Райли понимает, что Джеймс Коул говорит правду, и между ними возникают чувства. Это типичная картинка во многих фильмах, которую мы часто даже не замечаем, принимая ее за обыденность и типичный сюжет в триллерах.

В результате доктор Райли понимает, что Джеймс Коул говорит правду, и между ними возникают чувства. Это типичная картинка во многих фильмах, которую мы часто даже не замечаем, принимая ее за обыденность и типичный сюжет в триллерах.

Роман «Молчание ягнят» Томаса Харриса и одноименный фильм тоже являются ярким примером проявления стокгольмского синдрома у героев сюжета. Молодая курсантка ФБР Кларисса Старлинг хочет использовать показания Ганнибала Лектера (заключенного серийного маньяка) для раскрытия дела о серийном убийце. Она налаживает с ним контакт и между ними возникает психоэмоциональная связь. Здесь же действует ложный принцип «я его не трону, и он меня не тронет». К сожалению, в реальной жизни договориться с агрессором вряд ли получится.

В этом году МИФ.Проза издали книгу английской писательницы Люси Кристофер «Взаперти» (ориг.название Stolen). Сюжет романа начинается с похищения 16-ти летней девушки Джеммы Тумс из аэропорта Бангкока. После наркотического сна девушка оказывается в доме, посреди бескрайней пустыни Австралии, где нет дорог, коммуникаций и, конечно же, людей, которые могли бы её спасти. Рядом с ней находится Тай, юный парень, который десять лет следил за жизнью Джеммы и ждал момента, чтобы похитить её. Согласитесь, такой сюжет привлекает читательский интерес. В предисловии автор предупреждает читателя, что ему будет сложно преодолеть желание отнести этот роман к любовным историям. Но, история Джеммы и Тая далеко не о любви. На страницах этого романа, читатель проживет весь спектр человеческих эмоций: начная с гнева, заканчивая манией. Чтобы лучше понять героев романа и тех, кто стал жертвой агрессивного поведения в реальной жизни, необходимо перечислить несколько причин возникновения стокгольмского синдрома:

Рядом с ней находится Тай, юный парень, который десять лет следил за жизнью Джеммы и ждал момента, чтобы похитить её. Согласитесь, такой сюжет привлекает читательский интерес. В предисловии автор предупреждает читателя, что ему будет сложно преодолеть желание отнести этот роман к любовным историям. Но, история Джеммы и Тая далеко не о любви. На страницах этого романа, читатель проживет весь спектр человеческих эмоций: начная с гнева, заканчивая манией. Чтобы лучше понять героев романа и тех, кто стал жертвой агрессивного поведения в реальной жизни, необходимо перечислить несколько причин возникновения стокгольмского синдрома:

- Инстинкт самосохранения. Жертва делает всё, что говорит агрессор, чтобы сохранить себе жизнь. Благополучие агрессора воспринимается как залог жизни жертвы.

- Из-за долгого времяпрепровождения с агрессором, без возможности контакта с другими людьми, жертва подсознательно допускает налаживание контакта.

Нужно сразу сказать, что это единичные случаи и люди со здоровой психикой не могут чувствовать жалость и эмпатию к человеку, который проявляет агрессию в его сторону.

Осторожно, спойлеры!

В книге Люси Кристофер «Взаперти» сложно понять позицию жертвы. Джемма оказывается практически на «необитаемом острове», без возможности выбраться из пустыни. Ещё в аэропорту у нее закрадывается мысль, что не первый раз видит Тая. Позже он признается, что тщательно строил свою жизнь вокруг неё. И даже однажды спас Джемму от сексуального домогательства. Тай убежден, что похищение — их единственный способ построить жизнь вдали от разрушающей повседневности. В первую очередь, он считает, что он спас Джемму. То, что он выкрал девушку, опоил наркотиками и поставил крест на её развитии — не так важно, как их дальнейшая совместная жизнь. Тай привез её на землю своих предков, в пустыню, которую Джемма обязана полюбить.

Люси Кристофер написала этот роман от лица Джеммы. Девушка рассказывает эту историю в виде монолога, обращенного к Таю. По этой причине, читатель не может понять намерения агрессора. Автор лишь рассказывает историю похитителя.

У Тая было сложное детство, психологические травмы, которые остаются с ним каждый день и не дают ему спать по ночам. Но возникает вопрос: почему Тай не завел нормальные отношения с человеком, в которого десять лет влюблен? Он не осознаёт, что, выкрав Джемму из её привычного мира, он не спасает её, а причиняет боль. Он не понимает, почему на протяжении месяца девушка пытается его убить и совсем не хочет разговаривать. Возвращаясь к Джемме, с первых же строк можно увидеть её противоречивое поведение по отношению к Таю. Она вспоминает, что видела его везде, куда бы не пошла. Джемма осознает, что он по-зверски с ней поступил, похитил, но, в это же время, думает о том, какие красивые у него глаза и как она восхищена его телосложением. Такие размышления в книге не украшают ни сюжет, ни личность персонажа. Возможно, Люси Кристофер считала, что такими мыслями покажет молодому поколению, что нельзя верить красивым парням?

Но возникает вопрос: почему Тай не завел нормальные отношения с человеком, в которого десять лет влюблен? Он не осознаёт, что, выкрав Джемму из её привычного мира, он не спасает её, а причиняет боль. Он не понимает, почему на протяжении месяца девушка пытается его убить и совсем не хочет разговаривать. Возвращаясь к Джемме, с первых же строк можно увидеть её противоречивое поведение по отношению к Таю. Она вспоминает, что видела его везде, куда бы не пошла. Джемма осознает, что он по-зверски с ней поступил, похитил, но, в это же время, думает о том, какие красивые у него глаза и как она восхищена его телосложением. Такие размышления в книге не украшают ни сюжет, ни личность персонажа. Возможно, Люси Кристофер считала, что такими мыслями покажет молодому поколению, что нельзя верить красивым парням?

«Выдержать твой взгляд я не могла. Эти глаза. Голубые. Смотрят пристально. Невыносимо было видеть в них заботу».

На протяжении всей книги Тай верит, что они с Джеммой смогут все преодолеть и построить жизнь в сердце пустыни. Для этого он оборудовал дом, сделал запасы всего, что может понадобиться в быту и похитил Джемму. Больше в жизни ему ничего не нужно. Мысль о том, что он спас её мешает трезво оценить ситуацию. Пока Тай пытается наладить к Джеммой хотя бы дружеские отношения, она строит планы о побеге и хочет убить Тая. Одновременно с мыслями об убийстве, Джемма думает, что Тай похитил её не со зла. Она пытается оправдать его поведение и найти выход из сложившейся ситуации без вреда для них обоих.

Для этого он оборудовал дом, сделал запасы всего, что может понадобиться в быту и похитил Джемму. Больше в жизни ему ничего не нужно. Мысль о том, что он спас её мешает трезво оценить ситуацию. Пока Тай пытается наладить к Джеммой хотя бы дружеские отношения, она строит планы о побеге и хочет убить Тая. Одновременно с мыслями об убийстве, Джемма думает, что Тай похитил её не со зла. Она пытается оправдать его поведение и найти выход из сложившейся ситуации без вреда для них обоих.

Читать роман было довольно сложно. Понять героев — ещё сложнее. Поверить в то, что такое возможно и автор не привирает — почти невозможно. Эмоции героев буквально лавируют на туго натянутом канате. Тай соглашается отпустить Джемму, но предупреждает, что она погибнет в песках пустыни. До последнего ему кажется, что она откажется от этой идеи и останется с ним. Но она, конечно же, берёт машину и уезжает. Спустя пару дней Тай находит её тело в песках. Этот момент становится переломных для них обоих. После него Джемма будто бы начинает доверять Таю, и они даже проводят один вечер вместе. Люси Кристофер рискнула и написала эту сцену слишком романтизировав происходящее. Читатель буквально поверил, что Джемма начала испытывать романтические чувства к Таю. Но, нельзя забывать, что он агрессор и похитил девушку!

Люси Кристофер рискнула и написала эту сцену слишком романтизировав происходящее. Читатель буквально поверил, что Джемма начала испытывать романтические чувства к Таю. Но, нельзя забывать, что он агрессор и похитил девушку!

«Я оглядела комнату. Здесь не было ни веревки, чтобы связать меня, ни чего-нибудь похожего на оружие. За моей спиной дверь осталась открытой. Я легко могла бы уйти. Но мне почему-то не хотелось».

История Джеммы Тумс закончилась благополучно. Но она ещё долгое время будет скучать по Таю и искать ему оправдание. После жизни в пустыне, Джемма вернулась в привычный ей мир и не смогла поверить не единому слову родителей. Таю удалось надломить веру Джеммы в добро.

Как и любой другой жертве агрессии, будь-то в художественном произведении или в реальной жизни, выбраться из психологической зависимости в одиночку невозможно. Поэтому так важно говорить о стокгольмском синдроме, изучать его и помогать жертвам агрессии.

А книги — это ещё один способ обратить внимание и начать говорить о таких проблемах, которые не исчезают, если закрыть глаза.

Жертвы, которые влюбились в своих мучителей: шокирующие примеры «стокгольмского синдрома»

Этот феномен получил название «стокгольмский синдром», или «синдром заложника», в 1973 г., когда во время вооруженного ограбления банка в Стокгольме двое преступников удерживали в заложниках четверых сотрудников в течение 6-ти дней. А после освобождения жертвы вдруг стали на сторону своих похитителей, одна из девушек даже обручилась с налетчиком. Это был не единственный случай, когда жертвы прониклись симпатией к своим обидчикам. Самые известные и шокирующие случаи – далее в обзоре.

Патти Херст – заложница, которая влюбилась в одного из похитителей

Патти Херст до и после похищения

В 1974 г. политические террористы Симбионистской освободительной армии похитили внучку миллиардера, 19-летнюю Патти Херст. 57 дней девушка находилась в шкафу размером 2 метра на 63 сантиметра. Первые несколько дней она провела с кляпом во рту, с завязанными глазами, ее подвергали физическому и сексуальному насилию. Заговорщики планировали обменять ее на двух заключенных своей группировки, но этот план провалился, и Патти осталась с ними. Девушка не только не стремилась освободиться, но и стала членом группы, принимая участие в налетах и ограблениях банков. В одного из террористов она была влюблена.

Заговорщики планировали обменять ее на двух заключенных своей группировки, но этот план провалился, и Патти осталась с ними. Девушка не только не стремилась освободиться, но и стала членом группы, принимая участие в налетах и ограблениях банков. В одного из террористов она была влюблена.

Патти Херст во время ограбления банка и после ареста

Патти Херст после ареста

За сутки до своего освобождения под залог Патти Херст заявила о том, что вступает в ряды Симбионистской освободительной армии: «Или и дальше оставаться в плену, или использовать мощь С.А.О. и бороться за мир. Я решила бороться… Я решила остаться с новыми друзьями». В 1975 г. девушку арестовали в числе других членов группировки. На суде Херст рассказала о принудительном характере ее деятельности, но обвинительный приговор все же был вынесен.

Наташа Кампуш и ее похититель Вольфганг Приклопиль

В 1998 г. в Вене была похищена 10-летняя Наташа Кампуш. В течение 8 лет ее держал взаперти маньяк Вольфганг Приклопиль. Все это время девочка находилась в звуконепроницаемом подвале. Она смогла вернуться домой только в 2006 г. Но о своем похитителе девушка отзывалась с сочувствием, утверждая, что он баловал ее больше, чем родители. Как оказалось, в детстве у нее не было друзей, родители развелись, и она чувствовала себя одинокой.

Все это время девочка находилась в звуконепроницаемом подвале. Она смогла вернуться домой только в 2006 г. Но о своем похитителе девушка отзывалась с сочувствием, утверждая, что он баловал ее больше, чем родители. Как оказалось, в детстве у нее не было друзей, родители развелись, и она чувствовала себя одинокой.

Наташа Кампуш после освобождения

Когда Наташу похитил маньяк, она вспомнила телепередачу, в которой говорили, что в случае сопротивления жертв похищений часто убивают, и вела себя покорно. После ее освобождения Приклопиль покончил с собой. Узнав об этом, Наташа расплакалась.

Элизабет Смарт

В 2002 г. маньяк из Солт-Лейк-Сити похитил 15-летнюю Элизабет Смарт. В заключении девушка провела 9 месяцев. Существовала версия, что она могла бы сбежать и раньше, если бы не чувство привязанности к похитителю.

Элизабет Смарт после освобождения

Психиатры и криминологи изучали этот феномен на протяжении десятилетий и пришли к таким выводам. В стрессовой ситуации между жертвой и агрессором иногда возникает особая связь, которая приводит к возникновению симпатии. Сначала заложники демонстрируют готовность подчиняться агрессору, чтобы избежать насилия и сохранить себе жизнь, но позже под воздействием шока они начинают сочувствовать преступникам, оправдывать их действия и даже отождествлять себя с ними.