мораль (в басне) — это… Что такое мораль (в басне)?

- мораль (в басне)

Терминологический словарь-тезаурус по литературоведению. От аллегории до ямба. — М.: Флинта, Наука. Н.Ю. Русова. 2004.

- монтаж

- морской жаргон

Смотреть что такое «мораль (в басне)» в других словарях:

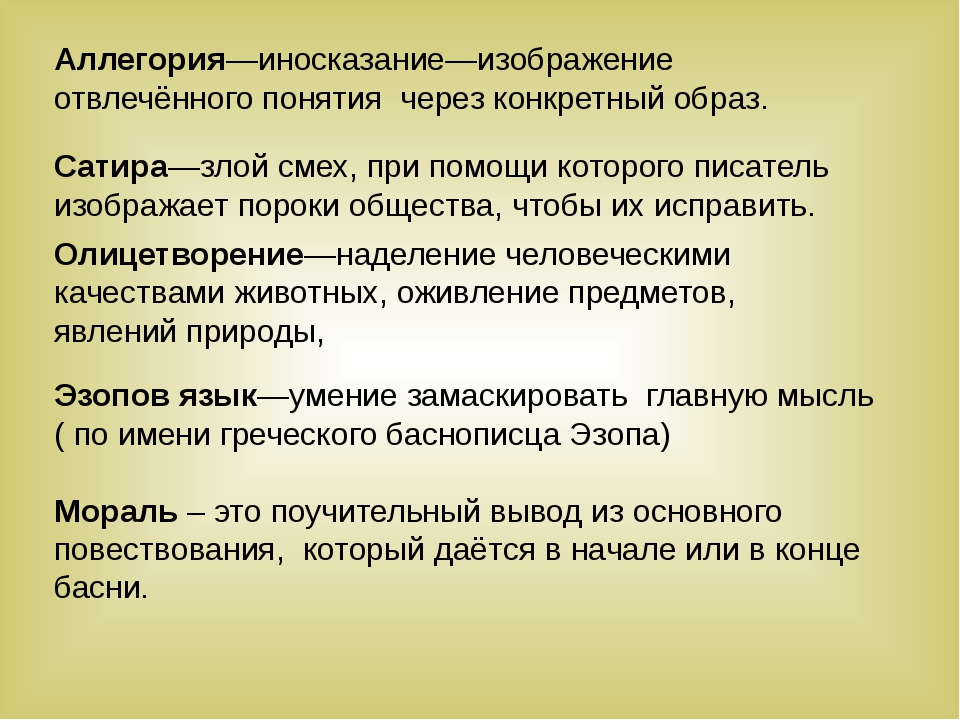

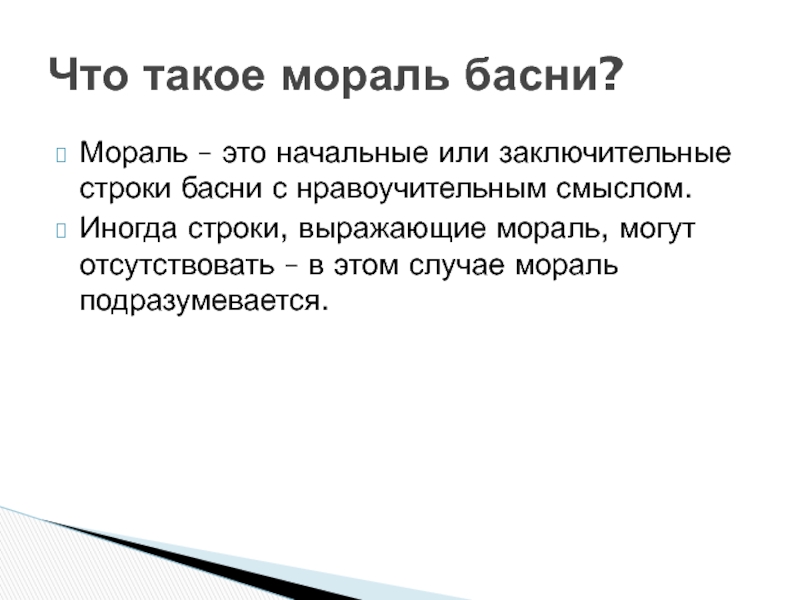

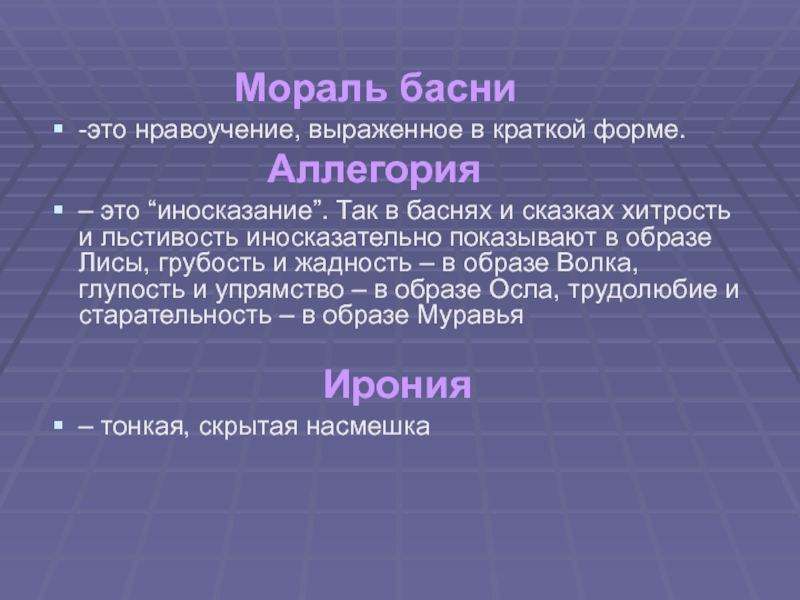

мораль — этическое содержание произведения, его вывод, итог, содержащий совет читателю поступать тем или иным образом или афористическое суждение. В большинстве произведений читателю предлагается самому сделать этот вывод. В баснях и притчах мораль прямо… … Литературная энциклопедия

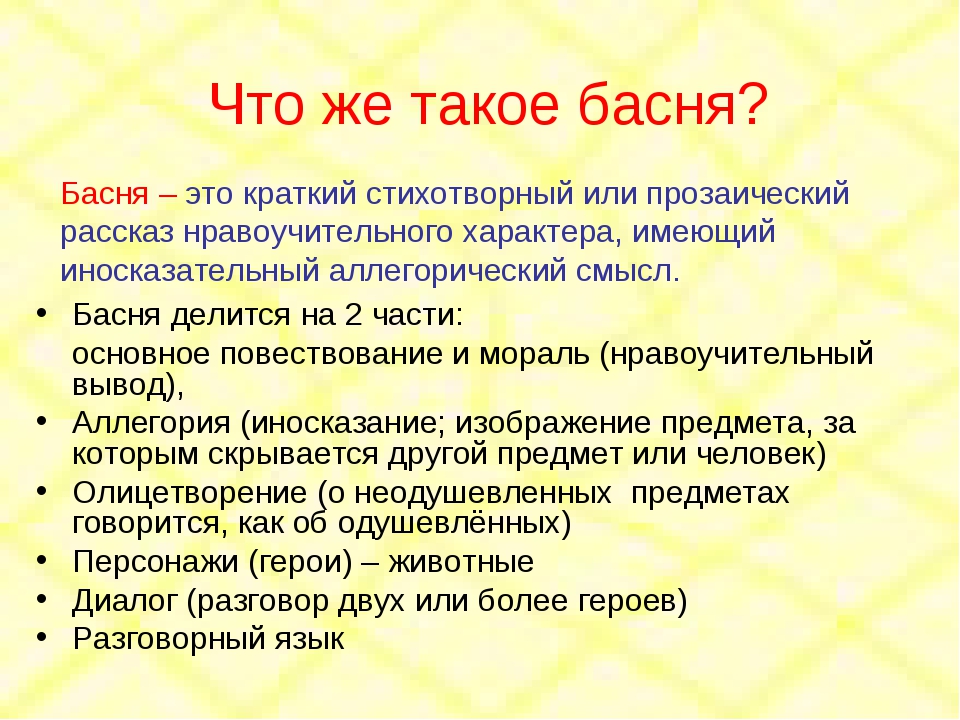

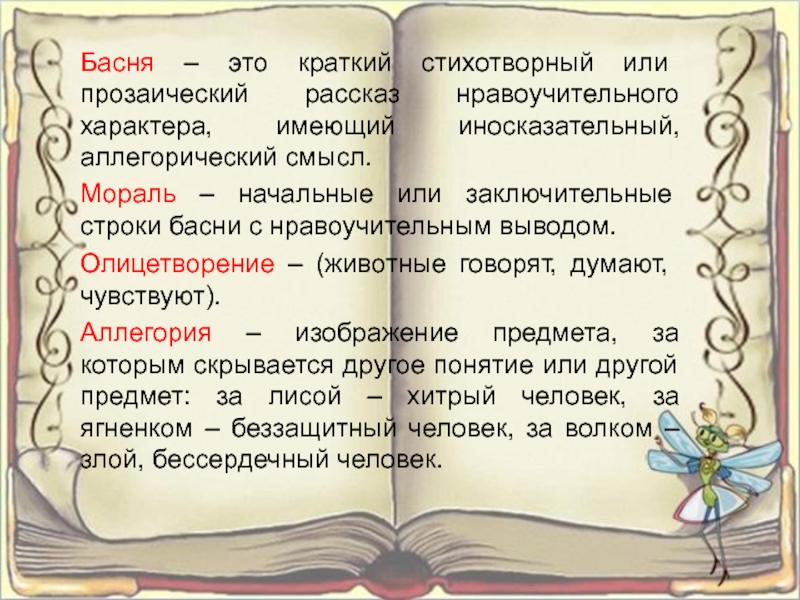

Басня — Басня стихотворное или прозаическое литературное произведение нравоучительного, сатирического характера.

концовка — и; мн. род. вок, дат. вкам; ж. 1. Графическое украшение в конце книги, главы. 2. Заключительная часть какого л. сочинения, произведения. К. романа, пьесы, стихотворения. Традиционная к. былины. * * * концовка 1) заключительный компонент… … Энциклопедический словарь

концовка — завершающая часть художественного произведения, следующая за развязкой. Рубрика: композиция и сюжет Целое: композиция Вид: апофеоз (в сценическом произведении), мораль (в басне), поучение (в басне) … Терминологический словарь-тезаурус по литературоведению

КОНЦОВКА — 1) заключительный компонент литературного произведения или какой либо его части. Типы концовок многочисленны: эпилог, мораль (в басне), клаузула (в стихе), кода (в стихотворных произведениях).2) Изобразительная или орнаментальная графическая… … Большой Энциклопедический словарь

концовка — КОНЦО´ВКА заключительная часть литературного произведения или определенного отрезка его главы, строфы, строки.

В современной русской поэтике этот термин применяется для обозначения разнотипных К.: эпилог, развязка, мораль (в басне), пуант,… … Поэтический словарь

В современной русской поэтике этот термин применяется для обозначения разнотипных К.: эпилог, развязка, мораль (в басне), пуант,… … Поэтический словарьсредства межфразовой связи в сложном синтаксическом целом — 1) зацепление – употребление средств, отсылающих к другому субтексту; 2) повтор – использование для межфразовой связи тождественных или сходных элементов; 3) следование – связь, основанная на выводе одного субтекста из другого (напр., мораль в… … Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило

средства межфразовой связи в сложном синтаксическом целом — 1) зацепление – употребление средств, отсылающих к другому субтексту; 2) повтор – использование для межфразовой связи тождественных или сходных элементов; 3) следование – связь, основанная на выводе одного субтекста из другого (напр.,… … Синтаксис: Словарь-справочник

Басня — жанр дидактической поэзии (см.), короткая повествовательная форма, сюжетно законченная и подлежащая аллегорическому истолкованию как иллюстрация к известному житейскому или нравственному правилу.

От притчи или аполога Б. отличается законченностью … Литературная энциклопедия

От притчи или аполога Б. отличается законченностью … Литературная энциклопедияБасня — БАСНЯ небольшая сказочка нравоучительного характера, в которой действующие лица чаще животные, а также неодушевленные предметы, но нередко и люди. В басне отличают повествование и вывод из него, т. е. определенное положение (правило, совет,… … Словарь литературных терминов

Книги

- Современные басни от Виктора. В басне есть своя мораль, Виктор Зуду. Мораль и смысл, иносказание – вот что отличает басню от обычного стихотворения. В басне есть отражение того, что проявляется человеком в повседневной… Подробнее Купить за 400 руб электронная книга

- Новая азбука, Лев Толстой. Каждая сказка заключает в себе, подобно басне, определенную мораль и является как бы маленькой притчей. Создавая рассказы для «Новой азбуки», Толстой придавал данной работе, прежде всего… Подробнее Купить за 149 руб аудиокнига

- Басни, Крылов Иван Андреевич.

Иван Андреевич Крылов (1769-1844) — русский поэт-баснописец, переводчик, член-академик Императорской академии наук. Родился в семье отставного офицера. В связи с многочисленными переездами он… Подробнее Купить за 98 руб

Иван Андреевич Крылов (1769-1844) — русский поэт-баснописец, переводчик, член-академик Императорской академии наук. Родился в семье отставного офицера. В связи с многочисленными переездами он… Подробнее Купить за 98 руб

Идея и мораль. И немного о теме произведения / Дмитрий Пономарёв

Идея и мораль произведения — это понятия, в которых часто путаются авторы художественной литературы. Путаница возникает ещё и потому, что у этих терминов есть несколько определений, причём некоторые из них в какой-то мере противоречат друг другу. Наиболее предметная, чёткая и понятная трактовка, на мой взгляд: идея — это утверждение того, что произойдёт с героями в результате развития сюжета.

Но что же такое мораль? В литературном произведении мораль — это не только нравоучение, но также нравственный вывод или же силлогизм. Мораль — абстрактная мысль, в том время как идея — мысль вполне конкретная, что сближает идею с темой произведения. Однако эти понятия не тождественны. Основное различие между темой и идеей в следующем: тема описывает время и место действия, проблематику — суть конфликта, а идея описывает то, что произойдёт в результате основного конфликта.

Однако эти понятия не тождественны. Основное различие между темой и идеей в следующем: тема описывает время и место действия, проблематику — суть конфликта, а идея описывает то, что произойдёт в результате основного конфликта.

В шекспировской «Ромео и Джульетте» тему можно сформулировать так: «трагедия двух юных влюблённых из враждующих семей Вероны 17-го века». Идею произведения можно выразить иначе: «запретная любовь становится причиной гибели двух влюблённых». Сама суть — обозначение конфликта (запретная любовь) и результат, к которому приводит развитие конфликта (гибель влюблённых), без лишних подробностей. Это и есть идея.

Если основная мысль произведения, к примеру, проста: «Любовь спасёт мир» или посложнее: «Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно», то мы имеем дело не с идеей, а именно с моралью. Тут есть нюанс. Важно не перепутать мораль произведения с морализаторством или нравоучениями — как было сказано выше, это разные вещи. В литературе мораль, как ни парадоксально, может быть и аморальной с традиционной точки зрения — так называемая антимораль. Пример: «Предательство приводит к успеху», «Супружеская измена спасает брак» и так далее.

Пример: «Предательство приводит к успеху», «Супружеская измена спасает брак» и так далее.

Мораль произведения — это нравственный вывод, к которому приводит развитие сюжета. Идея произведения — обозначение основного конфликта и его итог, результат.

Сергей МОРОЗОВ. Мораль и литература

Тема литературы и морали, соотношения этического и эстетического стара как мир. В первую очередь, это, конечно, тематика эстетического характера. Решение ее, так или иначе, связано с определенными эстетическими воззрениями: представлением о прекрасном, о художественном идеале, о сущности и назначении поэзии, отношении искусства к жизни вообще и социальным потребностям в частности. Человек и искусство – еще один значимый ее аспект, ведь идея дегуманизации искусства, выдвинутая в одно время как лозунг его совершенствования, развития, избавления от всего наносного с течением времени переоформилась в обоснование отхода от моральной эстетики.

Общее, распространенное мнение относительно темы «мораль и литература» как раз лежит в этой плоскости – искусство должно давать внеморальное изображение действительности. Раскрывается оно в целом ряде традиционных уже сентенций о том, что искусство не должно поучать, что «те времена прошли», что жизнь как предмет искусства не имеет однозначной моральной трактовки, а, значит, ее не должен выражать и сам художник, мастер слова. То есть высказывается позиция не аморализма, а своего рода имморальности, своего рода толерантности эстетического по отношению к этическому. Немного морали (слаб человек) допустить можно, но так ни-ни, лучше воздержаться.

Раскрывается оно в целом ряде традиционных уже сентенций о том, что искусство не должно поучать, что «те времена прошли», что жизнь как предмет искусства не имеет однозначной моральной трактовки, а, значит, ее не должен выражать и сам художник, мастер слова. То есть высказывается позиция не аморализма, а своего рода имморальности, своего рода толерантности эстетического по отношению к этическому. Немного морали (слаб человек) допустить можно, но так ни-ни, лучше воздержаться.

Однако дело тут не только в эстетике. Противопоставление морали и литературы — уже само по себе признак искаженного восприятия действительности. Оно исходит из трактовки морали как чисто субъективной оценки, как некоего прибавления к имморальной действительности. Но то, что художественное произведение, автор должны стоять по ту сторону добра и зла, не навязывать читателю суждений морального толка, предоставляя это делать ему самому – глубочайшее заблуждение. Сам факт существования художественного произведения — это факт, в том числе, и морального характера. Хотя бы потому, что оно рождает моральный отклик в индивиде и обществе, оно внедряет представление об определенной, желаемой форме моральных отношений, о добром и злом, должном и недопустимом.

Хотя бы потому, что оно рождает моральный отклик в индивиде и обществе, оно внедряет представление об определенной, желаемой форме моральных отношений, о добром и злом, должном и недопустимом.

Мораль – как регулятор отношений, этика как набор теоретических представлений о добре и зле связаны с действительностью непосредственно, эти понятия отмечают присущее ей состояние в определенном, нравственном аспекте.

Другое дело, что они, понятия морали, предполагают свободную интерпретацию со стороны автора и культуры.

Исходя из этого следует учитывать, что моральная нагруженность литературы не означает ее нравственности только в классическом позитивном понимании нравственности. Мар, Каменский, Арцыбашев, если вспомнить русскую литературу начала XX века, тоже выступали с определенных моральных позиций. Однако позиции эти были довольно далеки от того, что обычно понимается под моральным. Проповедь вседозволенности, сексуальной распущенности, воли к жизни, равно как и воли к смерти у них – это тоже своего рода моральная проповедь. Это литература в моральном аспекте. Это попытка навязать граду и миру свою систему моральных ценностей, проинтерпретировать действительность в собственных моральных категориях, сформулировать свое представление о регуляторах социальных отношений.

Это литература в моральном аспекте. Это попытка навязать граду и миру свою систему моральных ценностей, проинтерпретировать действительность в собственных моральных категориях, сформулировать свое представление о регуляторах социальных отношений.

Таким образом, взаимосвязь литературы и морали проявляется в том, что классическая мораль добра, даже будучи отвергнута в качестве устаревшей и потерявшей актуальность, сменяется не пустотой, а этикой нигилизма и релятивизма. Перед нами не крах морального в литературе, а его подмена, которая в итоге оборачивается уходом от последовательного, системного, рационального отношения к моральным ситуациям в сферу ситуативного и туманного, субъективного, произвольного, нечеткого. Но даже такой уход, стоит еще раз повториться, не есть уход от морали, а лишь сдвиг в сторону другой ее формы.

Идея морали, в общепринятом христианском и следующим за ним классическом гуманистическом понимании, неразрывно связана с идеей роста, развития, преображения. Последние видятся априорными задачами человека и общества, они неразрывно связаны с его сущностью. Отказ от этих задач и стоит за критикой морального начала в литературе. Быть как есть, соответствовать не идеалу, а текущему моменту – вот что лежит за отказом от моральной составляющей. За этим следует остановка в индивидуальном и социальном развитии. Но отказ от идеи развития опять-таки означает не переход на внеморальную точку зрения, а лишь переход к морали, которая выражает идею застоя и деградации.

Последние видятся априорными задачами человека и общества, они неразрывно связаны с его сущностью. Отказ от этих задач и стоит за критикой морального начала в литературе. Быть как есть, соответствовать не идеалу, а текущему моменту – вот что лежит за отказом от моральной составляющей. За этим следует остановка в индивидуальном и социальном развитии. Но отказ от идеи развития опять-таки означает не переход на внеморальную точку зрения, а лишь переход к морали, которая выражает идею застоя и деградации.

Этика всегда апеллирует к разуму. Собственно развитие морального сознания всегда выступало моментом развития рациональности в целом. Цельная форма рациональности должна охватывать не только прагматическую и технологическую составляющую, не только форму, но и содержание. Отказ от морали в этом аспекте знаменует повреждение и в рациональности. Протестующий против морали демонстрирует пример пошатнувшегося внятного сознания, распавшейся на составные связной мысли. Ослабление разумного начала проявляется, также и в ослаблении аргументации в пользу морали, которое происходит в литературном морализаторстве, которое подменяет создание убедительных и внятных образов поверхностными моральными сентенциями. Аргументация не от разума и бытия, а от мелкого Я и исключительно эмоций — все это также отражение деградации морального в искусстве.

Аргументация не от разума и бытия, а от мелкого Я и исключительно эмоций — все это также отражение деградации морального в искусстве.

Отказ от рационального начала, отход от моральности как жизненности, переход к морали как чистой субъективности – это ошибка моральной партии в культуре и в литературе, которая влечет за собой переход к деградационному типу морализаторства, впадению в казенную, безжизненную и мало кем воспринимаемую в силу этого «духовность».

Стремление к моральной беспристрастности, как и стремление к назидательности, морализаторству — две формы проявления убежденности в искусственности и нежизненности морали.

Вообще же, говоря о морали и искусстве, мы имеем перед собой достаточно простую классификацию. С одной стороны, находится литераторы, демонстрирующие отношение к морали как к чисто субъективному явлению, понимание ее как субъективной оценки. Они разделяются на две группы – показных имморалистов, на самом деле бессознательно фиксирующих свои субъективные моральные предпочтения, и сознательных морализаторов.

Другой род писателей – эта те, кто признает начало нравственности за самой жизнью, те, для кого моральность выступает как жизненность, как нечто неотъемлемое от самой объективной действительности. Абстрактно здесь также существует разграничение, на тех, кто проводит моральную точку зрения полноценно, через весь художественный мир в целом, окрашивая его в моральные тона и тех, кто делает это частично. Здесь мораль как жизненность может быть представлена как идеал, как утопия. При том, утопия может иметь ретроспективный и перспективный характер, обращена в прошлое и в будущее. Пример первого – Обломовка у Гончарова, шмелевские, зайцевские книги о детстве, второго, обращенного в будущее – любая традиционная утопия. Моральная точка зрения может быть проведена и частично – как изображение в моральных тонах либо отдельных сторон действительности, либо положительного героя, действующего в негативных обстоятельствах. Примеров последнего в литературе достаточно — от хрестоматийного купринского «Чудесного доктора», шмелевского «Человека из ресторана» до современных образчиков такого рода прозы в виде «Полосы» Р. Сенчина, или последних романов Ю. Бондарева «Непротивление», «Милосердие».

Сенчина, или последних романов Ю. Бондарева «Непротивление», «Милосердие».

Парадоксальность морального воззрения на действительность может заключаться в том, что сам моральный взгляд на действительность может быть реализован через концентрированное изображение отпадающего или отпавшего от морали мира. Классический образец в этом смысле – роман Д. Стейнбека «Зима тревоги нашей», в котором моральный взгляд не перетекает в морализаторство, а читатель ощущает нарастающий в американском обществе распад нравственности, затрагивающий самые глубины общества и человеческой души. Иного плана моральная точка зрения вырастает из граничащего с порнографией романа Д. Балларда «Автокатастрофа», в котором именно подробное и натуралистичное живописание порока изматывает читателя и подвигает его к моральной позиции, заставляет ощутить духоту, бесчеловечность, катастрофичность, безжизненность мира, лишенного нравственного основания.

Но самая сложная задача – живописание становления морального в мире, перехода мира к моральной точке зрения. Так, поздний роман Т. Уайлдера «Теофил Норт» демонстрирует не просто моральное измерение настоящего, что уже само по себе не мало, ибо моральность обычно связывается не с настоящим, а с прошлым или будущим. Автор показывает, как и каким способом утверждается и проводится добро в саму несовершенную действительность, как оно становится реальностью. По сути, здесь убедительное решение той проблемы, с которой оказался не в состоянии справиться Гоголь, и с которой совершенно не справился впавший в морализаторство Толстой. У последнего мы находим, в сущности, проповедь нравственности без нравственного осознания. Это проявление субъективизма и своеволия. Субъективизм и моральный идеал автора, а не отображение морального кровотока самой реальности. Поэтому последние произведения его оказываются на редкость безжизненными и ходульными, а объявленная война морали с эстетикой смотрится и вовсе чем-то несуразным.

Так, поздний роман Т. Уайлдера «Теофил Норт» демонстрирует не просто моральное измерение настоящего, что уже само по себе не мало, ибо моральность обычно связывается не с настоящим, а с прошлым или будущим. Автор показывает, как и каким способом утверждается и проводится добро в саму несовершенную действительность, как оно становится реальностью. По сути, здесь убедительное решение той проблемы, с которой оказался не в состоянии справиться Гоголь, и с которой совершенно не справился впавший в морализаторство Толстой. У последнего мы находим, в сущности, проповедь нравственности без нравственного осознания. Это проявление субъективизма и своеволия. Субъективизм и моральный идеал автора, а не отображение морального кровотока самой реальности. Поэтому последние произведения его оказываются на редкость безжизненными и ходульными, а объявленная война морали с эстетикой смотрится и вовсе чем-то несуразным.

Примеров субъективного морализаторства в нашей литературе последних лет достаточно. Наиболее показательное в этом смысле произведение – роман Д. Гуцко «Бета-самец», представляющее собой развернутый и морально неубедительный суд героя над самим собой. Столь же пристрастны, столь же упорствуют в моральном насилии над читателем А. Проханов и М. Кантор, А. Варламов. Разнятся лишь его формы. У Кантора морализаторство гиперинтеллектуально и выступает оборотной стороной едких сатирических картинок отрицательных человеческих типов, недостойного человека образа жизни, так называемой богемы и прогрессивной общественности. У Проханова оно носит взволнованно-моралистичный характер. Варламов дает волю в «Мысленном волке» поморализировать своим героям.

Наиболее показательное в этом смысле произведение – роман Д. Гуцко «Бета-самец», представляющее собой развернутый и морально неубедительный суд героя над самим собой. Столь же пристрастны, столь же упорствуют в моральном насилии над читателем А. Проханов и М. Кантор, А. Варламов. Разнятся лишь его формы. У Кантора морализаторство гиперинтеллектуально и выступает оборотной стороной едких сатирических картинок отрицательных человеческих типов, недостойного человека образа жизни, так называемой богемы и прогрессивной общественности. У Проханова оно носит взволнованно-моралистичный характер. Варламов дает волю в «Мысленном волке» поморализировать своим героям.

На моральном распутии находится П. Беседин, из соображений правды жизни и под влиянием эмоций качающийся от морализаторства к откровенному имморализму.

Достаточно ярким примером последовательного стояния по ту сторону добра и зла, подтвержденного недавним интервью каналу «Россия24» является проза Прилепина от самого начала, от «Патологий» и до «Обители». В той же плоскости находится недавняя книга М. Степновой, с говорящим названием «Безбожный переулок».

В той же плоскости находится недавняя книга М. Степновой, с говорящим названием «Безбожный переулок».

Нащупывание объективной твердой онтологической почвы под моралью просматривается в последних произведениях С. Шаргунова, Р. Сенчина. Первый в романе «1993» возвращается к классической для русской литературы теме выбора, второй через подробное и скрупулезное исследование человеческих характеров, человеческой судьбы в условиях социального бедствия («Зона затопления»).

Острота нравственного конфликта задает нерв всему повествованию. Она волнует читателя, заставляет сопереживать. Мертвенность повествования определяется отсутствием нравственного нерва. Пошел, поехал, сделал, поговорил. За чем тут следить? Чему сопереживать? Для чего читать? Отказываясь от морали как обязательного измерения художественного мира произведения, автор сужает содержание, спектр, палитру своего произведения.

Убедительность, рациональность моральной аргументации – вот те задачи, которые стоят перед писателем. И эти задачи надо решать.

И эти задачи надо решать.

Уход по ту сторону добра и зла — это уход от воспитательной функции литературы. Демонстрация безразличия к миру и читателю. Это демонстрация авторской человеческой робости, авторской человеческой бедности, отсутствия своей позиции, своего морального Я. Это также демонстрация и художественной несостоятельности, неспособности преодолеть субъективизм собственной авторской оценки перед лицом потребности в объективном отображении моральной ценности. Отказываясь от нравственного посыла, вставая по ту сторону добра и зла, автор порывает и с отечественной литературной традицией. Он превращает свое произведение в фотокарточку (живописание мужиков и медведей), в то время как специфика художественного творчества взывает не к бесстрастности, а напротив, к заинтересованному и неравнодушному взгляду на действительность.

Внеморальность чревата и эстетической бедностью. Изгнание морального из литературы, превращение ее в простое, безразличное, равностороннее высказывание в смеси доброго и злого — признак искусственности, признак того, что литература, в очередной раз выходя на брань с литературщиной, приходит, в конечном счете, к изгнанию из литературы жизни. Тем самым происходит истончение и обессмысливание литературы, литературное самоубийство.

Тем самым происходит истончение и обессмысливание литературы, литературное самоубийство.

Сергей Морозов. Мораль и литература

Мораль и литература

Тема литературы и морали, соотношения этического и эстетического стара как мир. В первую очередь, это, конечно, тематика эстетического характера. Решение ее, так или иначе, связано с определенными эстетическими воззрениями: представлением о прекрасном, о художественном идеале, о сущности и назначении поэзии, отношении искусства к жизни вообще и социальным потребностям в частности. Человек и искусство – еще один значимый ее аспект, ведь идея дегуманизации искусства, выдвинутая в одно время как лозунг его совершенствования, развития, избавления от всего наносного с течением времени переоформилась в обоснование отхода от моральной эстетики.

Общее, распространенное мнение относительно темы «мораль и литература» как раз лежит в этой плоскости – искусство должно давать внеморальное изображение действительности.

Однако дело тут не только в эстетике. Противопоставление морали и литературы — уже само по себе признак искаженного восприятия действительности. Оно исходит из трактовки морали как чисто субъективной оценки, как некоего прибавления к имморальной действительности. Но то, что художественное произведение, автор должны стоять по ту сторону добра и зла, не навязывать читателю суждений морального толка, предоставляя это делать ему самому – глубочайшее заблуждение. Сам факт существования художественного произведения — это факт, в том числе, и морального характера.

Мораль – как регулятор отношений, этика как набор теоретических представлений о добре и зле связаны с действительностью непосредственно, эти понятия отмечают присущее ей состояние в определенном, нравственном аспекте.

Другое дело, что они, понятия морали, предполагают свободную интерпретацию со стороны автора и культуры.

Исходя из этого следует учитывать, что моральная нагруженность литературы не означает ее нравственности только в классическом позитивном понимании нравственности. Мар, Каменский, Арцыбашев, если вспомнить русскую литературу начала XX века, тоже выступали с определенных моральных позиций. Однако позиции эти были довольно далеки от того, что обычно понимается под моральным. Проповедь вседозволенности, сексуальной распущенности, воли к жизни, равно как и воли к смерти у них – это тоже своего рода моральная проповедь.

Таким образом, взаимосвязь литературы и морали проявляется в том, что классическая мораль добра, даже будучи отвергнута в качестве устаревшей и потерявшей актуальность, сменяется не пустотой, а этикой нигилизма и релятивизма. Перед нами не крах морального в литературе, а его подмена, которая в итоге оборачивается уходом от последовательного, системного, рационального отношения к моральным ситуациям в сферу ситуативного и туманного, субъективного, произвольного, нечеткого. Но даже такой уход, стоит еще раз повториться, не есть уход от морали, а лишь сдвиг в сторону другой ее формы.

Идея морали, в общепринятом христианском и следующим за ним классическом гуманистическом понимании, неразрывно связана с идеей роста, развития, преображения. Последние видятся априорными задачами человека и общества, они неразрывно связаны с его сущностью. Отказ от этих задач и стоит за критикой морального начала в литературе. Быть как есть, соответствовать не идеалу, а текущему моменту – вот что лежит за отказом от моральной составляющей. За этим следует остановка в индивидуальном и социальном развитии. Но отказ от идеи развития опять-таки означает не переход на внеморальную точку зрения, а лишь переход к морали, которая выражает идею застоя и деградации.

Последние видятся априорными задачами человека и общества, они неразрывно связаны с его сущностью. Отказ от этих задач и стоит за критикой морального начала в литературе. Быть как есть, соответствовать не идеалу, а текущему моменту – вот что лежит за отказом от моральной составляющей. За этим следует остановка в индивидуальном и социальном развитии. Но отказ от идеи развития опять-таки означает не переход на внеморальную точку зрения, а лишь переход к морали, которая выражает идею застоя и деградации.

Этика всегда апеллирует к разуму. Собственно развитие морального сознания всегда выступало моментом развития рациональности в целом. Цельная форма рациональности должна охватывать не только прагматическую и технологическую составляющую, не только форму, но и содержание. Отказ от морали в этом аспекте знаменует повреждение и в рациональности. Протестующий против морали демонстрирует пример пошатнувшегося внятного сознания, распавшейся на составные связной мысли. Ослабление разумного начала проявляется, также и в ослаблении аргументации в пользу морали, которое происходит в литературном морализаторстве, которое подменяет создание убедительных и внятных образов поверхностными моральными сентенциями. Аргументация не от разума и бытия, а от мелкого Я и исключительно эмоций — все это также отражение деградации морального в искусстве.

Аргументация не от разума и бытия, а от мелкого Я и исключительно эмоций — все это также отражение деградации морального в искусстве.

Отказ от рационального начала, отход от моральности как жизненности, переход к морали как чистой субъективности – это ошибка моральной партии в культуре и в литературе, которая влечет за собой переход к деградационному типу морализаторства, впадению в казенную, безжизненную и мало кем воспринимаемую в силу этого «духовность».

Стремление к моральной беспристрастности, как и стремление к назидательности, морализаторству — две формы проявления убежденности в искусственности и нежизненности морали.

Вообще же, говоря о морали и искусстве, мы имеем перед собой достаточно простую классификацию. С одной стороны, находится литераторы, демонстрирующие отношение к морали как к чисто субъективному явлению, понимание ее как субъективной оценки. Они разделяются на две группы – показных имморалистов, на самом деле бессознательно фиксирующих свои субъективные моральные предпочтения, и сознательных морализаторов.

Другой род писателей – эта те, кто признает начало нравственности за самой жизнью, те, для кого моральность выступает как жизненность, как нечто неотъемлемое от самой объективной действительности. Абстрактно здесь также существует разграничение, на тех, кто проводит моральную точку зрения полноценно, через весь художественный мир в целом, окрашивая его в моральные тона и тех, кто делает это частично. Здесь мораль как жизненность может быть представлена как идеал, как утопия. При том, утопия может иметь ретроспективный и перспективный характер, обращена в прошлое и в будущее. Пример первого – Обломовка у Гончарова, шмелевские, зайцевские книги о детстве, второго, обращенного в будущее – любая традиционная утопия. Моральная точка зрения может быть проведена и частично – как изображение в моральных тонах либо отдельных сторон действительности, либо положительного героя, действующего в негативных обстоятельствах. Примеров последнего в литературе достаточно — от хрестоматийного купринского «Чудесного доктора», шмелевского «Человека из ресторана» до современных образчиков такого рода прозы в виде «Полосы» Р. Сенчина, или последних романов Ю. Бондарева «Непротивление», «Милосердие».

Сенчина, или последних романов Ю. Бондарева «Непротивление», «Милосердие».

Парадоксальность морального воззрения на действительность может заключаться в том, что сам моральный взгляд на действительность может быть реализован через концентрированное изображение отпадающего или отпавшего от морали мира. Классический образец в этом смысле – роман Д. Стейнбека «Зима тревоги нашей», в котором моральный взгляд не перетекает в морализаторство, а читатель ощущает нарастающий в американском обществе распад нравственности, затрагивающий самые глубины общества и человеческой души. Иного плана моральная точка зрения вырастает из граничащего с порнографией романа Д. Балларда «Автокатастрофа», в котором именно подробное и натуралистичное живописание порока изматывает читателя и подвигает его к моральной позиции, заставляет ощутить духоту, бесчеловечность, катастрофичность, безжизненность мира, лишенного нравственного основания.

Но самая сложная задача – живописание становления морального в мире, перехода мира к моральной точке зрения. Так, поздний роман Т. Уайлдера «Теофил Норт» демонстрирует не просто моральное измерение настоящего, что уже само по себе не мало, ибо моральность обычно связывается не с настоящим, а с прошлым или будущим. Автор показывает, как и каким способом утверждается и проводится добро в саму несовершенную действительность, как оно становится реальностью. По сути, здесь убедительное решение той проблемы, с которой оказался не в состоянии справиться Гоголь, и с которой совершенно не справился впавший в морализаторство Толстой. У последнего мы находим, в сущности, проповедь нравственности без нравственного осознания. Это проявление субъективизма и своеволия. Субъективизм и моральный идеал автора, а не отображение морального кровотока самой реальности. Поэтому последние произведения его оказываются на редкость безжизненными и ходульными, а объявленная война морали с эстетикой смотрится и вовсе чем-то несуразным.

Так, поздний роман Т. Уайлдера «Теофил Норт» демонстрирует не просто моральное измерение настоящего, что уже само по себе не мало, ибо моральность обычно связывается не с настоящим, а с прошлым или будущим. Автор показывает, как и каким способом утверждается и проводится добро в саму несовершенную действительность, как оно становится реальностью. По сути, здесь убедительное решение той проблемы, с которой оказался не в состоянии справиться Гоголь, и с которой совершенно не справился впавший в морализаторство Толстой. У последнего мы находим, в сущности, проповедь нравственности без нравственного осознания. Это проявление субъективизма и своеволия. Субъективизм и моральный идеал автора, а не отображение морального кровотока самой реальности. Поэтому последние произведения его оказываются на редкость безжизненными и ходульными, а объявленная война морали с эстетикой смотрится и вовсе чем-то несуразным.

Примеров субъективного морализаторства в нашей литературе последних лет достаточно. Наиболее показательное в этом смысле произведение – роман Д. Гуцко «Бета-самец», представляющее собой развернутый и морально неубедительный суд героя над самим собой. Столь же пристрастны, столь же упорствуют в моральном насилии над читателем А. Проханов и М. Кантор, А. Варламов. Разнятся лишь его формы. У Кантора морализаторство гиперинтеллектуально и выступает оборотной стороной едких сатирических картинок отрицательных человеческих типов, недостойного человека образа жизни, так называемой богемы и прогрессивной общественности. У Проханова оно носит взволнованно-моралистичный характер. Варламов дает волю в «Мысленном волке» поморализировать своим героям.

Наиболее показательное в этом смысле произведение – роман Д. Гуцко «Бета-самец», представляющее собой развернутый и морально неубедительный суд героя над самим собой. Столь же пристрастны, столь же упорствуют в моральном насилии над читателем А. Проханов и М. Кантор, А. Варламов. Разнятся лишь его формы. У Кантора морализаторство гиперинтеллектуально и выступает оборотной стороной едких сатирических картинок отрицательных человеческих типов, недостойного человека образа жизни, так называемой богемы и прогрессивной общественности. У Проханова оно носит взволнованно-моралистичный характер. Варламов дает волю в «Мысленном волке» поморализировать своим героям.

На моральном распутии находится П. Беседин, из соображений правды жизни и под влиянием эмоций качающийся от морализаторства к откровенному имморализму.

Достаточно ярким примером последовательного стояния по ту сторону добра и зла, подтвержденного недавним интервью каналу «Россия24» является проза Прилепина от самого начала, от «Патологий» и до «Обители». В той же плоскости находится недавняя книга М. Степновой, с говорящим названием «Безбожный переулок».

Нащупывание объективной твердой онтологической почвы под моралью просматривается в последних произведениях С. Шаргунова, Р. Сенчина. Первый в романе «1993» возвращается к классической для русской литературы теме выбора, второй через подробное и скрупулезное исследование человеческих характеров, человеческой судьбы в условиях социального бедствия («Зона затопления»).

Острота нравственного конфликта задает нерв всему повествованию. Она волнует читателя, заставляет сопереживать. Мертвенность повествования определяется отсутствием нравственного нерва. Пошел, поехал, сделал, поговорил. За чем тут следить? Чему сопереживать? Для чего читать? Отказываясь от морали как обязательного измерения художественного мира произведения, автор сужает содержание, спектр, палитру своего произведения.

Убедительность, рациональность моральной аргументации – вот те задачи, которые стоят перед писателем. И эти задачи надо решать.

Уход по ту сторону добра и зла — это уход от воспитательной функции литературы. Демонстрация безразличия к миру и читателю. Это демонстрация авторской человеческой робости, авторской человеческой бедности, отсутствия своей позиции, своего морального Я. Это также демонстрация и художественной несостоятельности, неспособности преодолеть субъективизм собственной авторской оценки перед лицом потребности в объективном отображении моральной ценности. Отказываясь от нравственного посыла, вставая по ту сторону добра и зла, автор порывает и с отечественной литературной традицией. Он превращает свое произведение в фотокарточку (живописание мужиков и медведей), в то время как специфика художественного творчества взывает не к бесстрастности, а напротив, к заинтересованному и неравнодушному взгляду на действительность.

Внеморальность чревата и эстетической бедностью. Изгнание морального из литературы, превращение ее в простое, безразличное, равностороннее высказывание в смеси доброго и злого — признак искусственности, признак того, что литература, в очередной раз выходя на брань с литературщиной, приходит, в конечном счете, к изгнанию из литературы жизни. Тем самым происходит истончение и обессмысливание литературы, литературное самоубийство.

Сергей Морозов

Источник: журнал «МОЛОКО» №10, 2014

← Вернуться к спискуИскусство и мораль — Вопросы литературы

В. Д. Днепров, Литература и нравственный опыт человека. Размышления о современной зарубежной литературе, «Советский писатель», Л. 1970, 424 стр.

Книга В. Днепрова не принадлежит к литературно-критическим работам обычного рода: размышлениям о писателях и книгах автор предпосылает заголовок: «Литература и нравственный опыт человека». Уже сама постановка вопроса вызывает немалый интерес – проблемы морали находятся сегодня, в большей мере, чем еще недавно, на острие идеологических споров. Привлекает внимание и круг имен и явлений искусства, затронутых в книге В. Днепрова. Мы встречаемся здесь с весьма разными художниками современного Запада, которые вошли у нас в широкий читательский обиход за последние полтора десятилетия и породили немало вопросов и немало споров, – среди них Брехт, Сент-Экзюпери, Сартр, Камю, Феллини, Грин, Бёлль.

Высокая «плотность» жизненного материала, воплощенного в творчестве этих художников, позволяет исследовать нравственную проблематику с большой наглядностью. Вместе с тем предметом анализа становится и то, насколько верно и исчерпывающе отразилась в их книгах действительность, сильные и слабые стороны мировоззрения писателей. Совмещение этих двух планов создает своеобразный «стереоскопический эффект», делающий исследование В. Днепрова чрезвычайно содержательным и, я сказал бы, увлекательным.

В. Днепров справедливо говорит, что в искусстве наших дней идеи чаще, чем раньше, открыто вводятся в ткань произведений, становясь непосредственными «образообразующими» факторами. И не менее справедливо утверждение, что писатель «не только проводит свою нравственно-философскую идею сквозь образы, он одновременно испытывает ее соприкосновением с жизнью, сопротивлением жизненного материала». Чем талантливее писатель, чем художественнее его произведение, тем больше «поправок» может внести в его идею действительность. С другой стороны, нравственно-философская идея, повернувшись своей ошибочной стороной, может и сломать логику образа, нарушить правду жизни.

Построение книги В. Днепрова определяется основным ее замыслом – охарактеризовать три главные бытующие сегодня концепции морали: субъективистскую, исходящую из предпосылки, что нравственность заложена в каждой данной отдельной личности; религиозную, признающую нравственность только божественную, изначально данную; и наконец, марксистское понимание нравственности, предполагающее ее общественную обусловленность. Защита марксизма от ложных и враждебных обвинений в «утилитарности» подхода к нравственным проблемам или «утере человеческой личности», утверждение коммунистической морали, носители которой «образуют ныне нравственный хребет человечества», – вот что определяет основной пафос книги.

«…Если фантазия художника, – говорит В. Днепров, – не расходится с логикой жизни, если художник неуклонно следует за жизненной правдой, – его творения подтвердят не субъективистскую, не христианскую, а коммунистическую мораль».

Нравственная проблематика труднее, чем другие общественные явления, обнаруживает свое конкретно-историческое и классовое происхождение; диалектика «вечного» и «сиюминутного» в понятиях добра и зла часто бывает зашифрована, мистифицирована. Важная сторона книги В. Днепрова – стремление провести Историзм как основной принцип исследования. «Добро связано с условиями и формами человеческого общежития, с растущей из социального бытия глубочайшей потребностью в истинно человеческих отношениях, – говорит автор. – Интересы угнетенных классов – жизненный базис идеи добра. Движения угнетенных классов определили главные исторические фазисы этой идеи».

Произведения, рассматриваемые в книге, принадлежат по большей части к весьма сложным явлениям духовной жизни нашего времени; их авторам свойственны кричащие противоречия, и реалистическая сила их нередко бывает ограничена ложными взглядами и представлениями. С большой страстью выражая в своем творчестве исчерпанность буржуазного миропорядка и тоску по подлинной человечности, эти писатели в той или иной мере бывают несвободны от предрассудков и даже враждебного отношения к миру социализма, который им очень мало знаком. Давление антикоммунистической идеологии сказывается здесь подчас самым непосредственным образом.

Умение раскрыть в конкретном анализе диалектику мировоззрения художника и его творчества, замысла и воплощения – одна из наиболее сильных сторон книги В. Днепрова. Жанр ее можно было бы определить как «философское эссе» – явление в нашей литературной жизни редкое. В. Днепров владеет им мастерски, выработав свой собственный стиль – свободное изложение мысли, основанное на скрупулезном анализе художественной ткани произведения и в то же время насыщенное широкими параллелями и сравнениями, подчас неожиданными. Следуя ходу своей мысли, В. Днепров свободно переходит от Джона Апдайка к Бертольту Брехту, от Генриха Бёлля к Джеймсу Джонсу и Уильяму Фолкнеру, от фильма Анджея Вайды к рассказу Томаса Манна и т. д.

Конечно, при таком методе нельзя дать исчерпывающую характеристику творческого пути того или иного писателя, но это и не входило в замысел автора, и сам выбор произведений, рассмотренных в книге, не предполагал историко-литературных задач. Что же касается особенностей идейно-нравственных концепций и их объективного смысла, то они выявляются при таком анализе необычайно наглядно.

Замечу тут же, что в книге есть места, где, думается, автор не избежал опасностей, таящихся в сопоставлении – на основе «идеологической ассоциативности» – разных произведений искусства, возникших подчас в весьма несхожих условиях. Произвольным выглядит, например, разговор о романе Хемингуэя «По ком звонит колокол», служащий «предпосылкой» анализа творчества Сент-Экзюпери, явно искусственно сближение Брехта и Пикассо на основе «остроугольности» высказываемых ими истин или Сент-Экзюпери и Гаршина на том основании, что и тому и другому свойственны «личное обаяние», «готовность выразить себя беззаветно, нисколько не думая о производимом впечатлении», и «полнейшая сосредоточенность на нравственных вопросах – без всякой боязни односторонности или узости». Иногда явления, разновеликие по своему месту в духовной культуре человечества, будучи взяты только в их идеологическом аспекте, как бы уравниваются в ходе анализа.

О творчестве Бёлля в советской критике написано много. Но, кажется, еще никто не рассматривал его книги с точки зрения заложенной в них религиозной идеи. Конечно, содержание этих книг неизмеримо шире, и для абсолютного большинства советских читателей эта их сторона несущественна, если не сказать – совершенно чужда. Советский читатель воспринимает нравственную проблематику книг Бёлля вне идеи бога и видит их притягательную силу в правдивости характеров и ситуаций, в ненависти к силам угнетения и социального зла – прежде всего к немецкому фашизму и милитаризму, – в защите страдающих и угнетенных. Между тем для самого Бёлля вопросы религии имеют первостепенное значение. И когда Бёлль протестовал против того, чтобы его называли «католическим писателем», он имел в виду не собственно веру, а официальную католическую церковь, к служителям и догматам которой он относится с нескрываемой ненавистью. Католик, ненавидящий католическую церковь! В. Днепров показывает, что эта позиция, парадоксальная только на первый взгляд и характерная не для одного Бёлля, но и для ряда других европейских писателей, коренится в объективных процессах нашего времени, вызвавших кризис христианства и религиозной морали; немалую роль в этом кризисе сыграло сотрудничество римского папы с Гитлером.

В центре всех книг Бёлля, содержащих «жестокую реалистическую критику послевоенной немецкой действительности», стоят люди несломленные, не сдавшиеся фашизму. Писатель находил их в реальной жизни, и поэтому книги Бёлля становились реалистическими произведениями. Доказывая эту мысль, В. Днепров особо выделяет тех героев, с которыми связана идея нравственной необходимости активного действия. Но, тщательно анализируя их поступки и мысли, соотнося их со всей образной системой произведения и поверяя реальной жизнью, В. Днепров показывает, что эти герои, в которых автор вкладывает христианскую мораль, пусть обновленную, дают основание «не только для высокой нравственной оценки, но и для серьезной нравственной критики», И есть в книгах Бёлля места, где, ограничивая возможности своего реализма, автор начинает подвергать созданные им ситуации не действительному, а, как говорит В. Днепров, «религиозному анализу».

Проблемам современного католицизма уделено в книге В. Днепрова много внимания; они ставятся не только в связи с творчеством Бёлля, но и в ходе анализа нашумевшей в свое время драмы Рольфа Хоххута «Наместник» (в ней непосредственно речь идет о соглашении, заключенном папой римским – «наместником» бога на земле – с Гитлером), и в главе, посвященной Грину. Творчество этих писателей позволяет В. Днепрову показать особенности кризиса католицизма наших дней. Идеи Тейяра де Шардена, пытавшегося соединить католицизм с современной наукой и заимствованиями у марксизма «обновить» христианское миросозерцание, он справедливо трактует как попытку католицизма приспособиться к новым условиям.

В ходе полемического разбора одного из романов Грина В. Днепров замечает, что истолкование романа, которое он дает, может, по-видимому, отличаться от истолкования, которое дал бы сам автор. Но это явление неизбежное, поскольку мы «исходим из реальности романа, а не из намерений художника, а еще и потому, что роман, написанный верующим христианином и католиком, мы читаем глазами атеиста и марксиста». Замечания подобного рода сделаны и в связи с творчеством других писателей. Здесь затронут важный вопрос, заслуживающий всяческого внимания. При всей общности процессов, идущих в современном мире, читатели, выросшие в условиях социализма, неизбежно будут иметь свой угол зрения на книги, возникшие в других условиях. В. И. Ленин, конспектируя «Науку логики» Гегеля, заметил: «Я вообще стараюсь читать Гегеля материалистически» . Отталкиваясь от этой мысли, В. Днепров пишет: «Люди нашей страны читают западных писателей социалистически, то есть в ассоциации с проблемами социалистического развития. Западные критики, говоря об отличии репутаций одних и тех же писателей у них и у нас, склонны рассуждать о провинциализме оценок, совершенно не улавливая глубокого и эстетически поучительного смысла этих отличий. Так что истинно художественная литература Запада получила в социалистических странах свою особую, свою вторую историю, которая должна еще быть написана».

Много интересного и нового говорит В. Днепров и по поводу современного атеистического экзистенциализма. Подробно разбирая произведения Сартра и Камю, он показывает непреодолимые препятствия, которые встречает на своем пути идеалистический субъективизм при попытках ответить на вопросы нравственности. Последовательно доведенный до логического завершения, он может подразумевать только разрыв с другими людьми (по формуле Сартра: «Ад – это другие»), а такая точка зрения постоянно грозит оказаться, говоря словами В. Днепрова, «в опасной близости к точке зрения Ницше».

Прослеживая зигзаги идейной эволюции Сартра, В. Днепров показывает, что идеалистический субъективизм, остававшийся всегда основой его мышления, постоянно заводил его в вопросах нравственности в тупики неразрешимых противоречий. Как ни разнится современный атеистический экзистенциализм от религиозных учений, есть в них нечто общее – выключение моральных предпосылок из конкретно-исторической ситуации, признание ее норм «вечными», будь это нормы божественной морали или морали субъективной, творимой каждым человеком «заново».

«Чума» Камю, созданная в первые послевоенные годы, отразила опыт победно закончившейся антигитлеровской войны. «Нравственный пессимизм», свойственный книгам экзистенциалистских писателей, сменяется в ней, говоря словами В. Днепрова, «оптимизмом относительно человека» – но только относительно человека, а не его судеб в мире. Мир в восприятии Камю оставался «абсурдным», и «чума», неизвестно откуда пришедшая и неизвестно почему ушедшая, может расшифровываться в романе не только как прозрачное метафорическое определение фашизма, но и как жизнь «вообще». При всей нашей симпатии к неискоренимой человеческой добродетели и внутренней силе, которой Камю наделяет своих героев, нельзя не заметить ложности нарисованной им картины мира, в котором есть зло, но нет злых, в котором человек обречен на стоическую борьбу против непознаваемого и слепого хода истории. Логическим следствием этой позиции, как показывает В. Днепров, становится отождествление любого насилия – будь то насилие реакционное или революционное – со злом как частью абсурдного и враждебного человеку мира. Убедительной полемике против этого ложного взгляда, ставшего сегодня расхожим тезисом буржуазной литературы, уделено в книге В. Днепрова много внимания.

Отчетливо поставить вопрос об исторически-конкретном понимании нравственности позволяют автору пьесы Брехта. Все творчество Брехта, вся система его мышления проникнуты стремлением расшатать устоявшееся, старое – буржуазное – представление о морали. Его пьесы – особенно ранние – полны издевательств над, казалось бы, святыми человеческими чувствами – порядочностью, честностью, верностью и т. д. Все дело в том, что Бертольт Брехт дает в них, говоря словами В. Днепрова, тетину относительно лжи, истину в борьбе». Решающий вопрос заключается в том, кому выгодны добрые чувства – капиталисту выгодно, чтобы рабочий был «добрым», жандарму выгодно, чтобы революционер отказывался от насилия, и т. д. Брехт осуществляет, как говорит В. Днепров, своеобразную «критику добра», то есть «в самом условии задачи связывает вопрос о добром человеке с вопросом об изменении мира».

Особенности брехтовского реализма по-новому исследованы В. Днепровым. В стремлении содрать с действительности кожуру обманчивой видимости Брехт, по мысли В. Днепрова, идет «от сущности к форме проявления». Это значит, что у Брехта не явление дано, а суть задана, как мы обычно привыкли видеть у писателей-реалистов, но «суть дана, а явление задано»; оно на глазах у зрителя строится из движения жизнеобразующих сил. Раскрывая эту мысль на конкретных примерах, В. Днепров подробно показывает, с какой глубиной и блеском, с какой идейной целеустремленностью «конструирует» Брехт-реалист явления, меняющие свой смысл от различного классового и исторического наполнения, демонстрирующие всю опасность пассивности «маленького человека», беззащитность отвлеченной «доброты». Но драматургия Брехта, анализом которой завершается книга, позволяет В. Днепрову во весь голос сказать и об «активном добре». Здесь обретает конкретное наполнение эта важнейшая мысль всего исследования, без которой оно не могло бы существовать.

Книга В. Днепрова многопроблемна. Предметом анализа в ней становятся и произведения искусства, и работы теологов, стремящихся «подновить» христианство, и теории философов и историков культуры, в том числе учение Фрейда и его последователей, и т. д. Для оценки современной идеологической борьбы автор неизменно обращается к нестареющему оружию – взглядам на мораль классиков марксизма-ленинизма. Он постоянно сопоставляет нравственную проблематику разбираемых им книг с опытом строительства социалистического общества. Некоторые конкретные оценки и частные выводы могут быть оспорены; но бесспорно верное направление этой богатой материалом работы, в которой талант исследователя соединился с убежденной в страстной пропагандой марксистского взгляда на искусство.

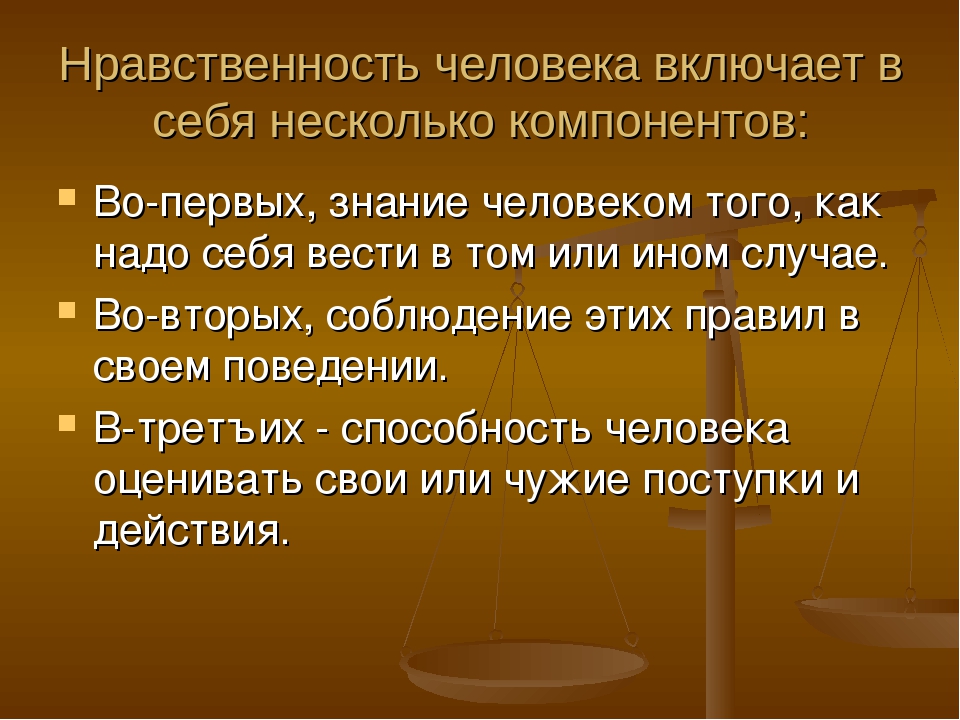

Мораль и право. Уроки для родителей по обществознанию

Мораль и право дополняют друг друга. То, что в поведении людей не регламентируется правом, регулируется моралью и наоборот.Мораль для индивида – это правила и нормы поведения, которые могут как ограничивать его, так и помогать принимать решения в сложной и неоднозначной обстановке. Например, согласно морали, нужно помочь пожилой женщине, тогда как закон к этому не обязывает.

Мораль для общества – это способ сохранения себя. В любой успешной организации есть неписаный кодекс – свод правил поведения, которые называют корпоративной этикой.

Регулятором и исполнителем права является государство, а моральных норм – общество. Они взаимно дополняют друг друга, но часто их границы достойны отдельного рассмотрения.

Если обратиться к литературе, то можно отметить, что Анна Каренина не нарушает закон. Ее действия неподсудны, однако она преступила мораль общества, к которому принадлежала. И это стало её проблемой.

И есть обратный пример: Ленский и Онегин нарушили закон. Дуэль как способ выяснения отношений была запрещена. Монополия на насилие есть только у государства. Они нарушают закон, сами разбираются между собой, но их поступок не выходит за рамки морали их окружения.

Таким образом, мораль – это распространённое в обществе или каком-то его слое понятие, определяющее, что такое добро и зло, что такое правильное и неправильное поведение. Вас не будут судить за то, что вы не помогли беременной женщине, когда она выходила из автобуса и оступилась, но обществом это поведение порицается.

Нам известно, что чем больше общество, тем комфортнее жить. В нём присутствуют разделение труда, длинные технологические цепочки и, соответственно, все блага цивилизации. То есть жить нужно вместе, но у нас могут быть разные точки зрения по бытовым вопросам. Мораль и право обеспечивают спокойствие в обществе, создавая возможность проявиться каждому в тех границах, которые не будут мешать другим.

Мораль • Arzamas

Что такое хорошо в понимании древних греков и римлян

Рассказывает Андрей Россиус

Здравствуйте! Я редактор сайта Arzamas Ирина Калитеевская, и мы начинаем седьмую лекцию из курса, посвященного культуре античности. Как вы только что услышали, люди, читающие басни древнегреческого поэта Эзопа, не всегда могут понять, какую именно мораль он имел в виду. Конечно, в Античности это проблем ни у кого не вызывало — а значит, наши представления о добре и зле с тех пор довольно сильно изменились. Для того чтобы разобраться, как представляли себе хорошего человека обычные древние греки и древние римляне, мы обратились к Андрею Россиусу — доктору филологических наук, специалисту по античной философии.

Обе великие классические культуры дают нам достаточный материал для того, чтобы изучить два вида нравственных представлений, весьма несхожих между собой, которые, однако, еще сильнее отличаются от привычного нам уклада, находящегося под безусловным влиянием двухтысячелетней истории христианства. Греческая философия создала главнейшие и великие этические учения; само понятие «этика» как отдельный вид теоретической мысли — это создание греков, прежде всего Аристотеля, и сам термин «этика», то есть учение о нравственной философии, принадлежит Аристотелю.

Аристотель. Римская мраморная копия с греческого бронзового оригинала работы Лисиппа около 330-х годов до н. э. Museo nazionale romano di palazzo Altemps; Wikimedia CommonsУже начиная с Сократа мы наблюдаем рационализацию этических представлений. Сократ полностью интеллектуализировал эту сферу, и его знаменитые этические парадоксы — в частности, о том, что никто не может желать зла или творить зло добровольно — содержат в себе именно интеллектуалистическое начало. Еще дальше пошел в этом направлении Платон, который доказывал, что благо может быть только абсолютным и поэтому нет никакой разницы между благом индивидуальным и благом вообще; поэтому вопрос о ценностях — ключевой вопрос этики — решается им в таком универсалистском плане. Аристотель в гораздо более гибкой этической мысли создает эвдемонистическую этику Эвдемонизм (от греч. eudaimonia — «счастье») — этическое направление, согласно которому смысл человеческой жизни заключается в стремлении к достижению счастья., которая учит человека тому, каким образом достичь счастья, и показывает, что, при всех различиях в понимании счастья между людьми разной степени подготовленности и интеллектуального совершенства, можно установить некую иерархию и высшая степень счастья достигается тем, кто сумел достичь успеха в созерцательной жизни, в жизни, посвященной знанию. Стоики создают свое этическое учение вокруг представления о долге, о нравственно должном. Эпикурейцам принадлежит идеал безмятежной мудрости и способности мудреца пребывать в полнейшей независимости от внешних обстоятельств.

Сократ. Римская копия с греческого оргинала работы Лисиппа около 320-х годов до н. э. Glyptothek, Munich; Wikimedia CommonsВся эта пестрота этической мысли возникла не на пустом месте. Естественно, фоном для деятельности каждого из великих мыслителей было то, что он мог встречать в повседневной жизни, в литературе и во всей традиции — так сказать, в воздухе культуры, которым он питался. Каков же этот культурный материал, какова эта нравственная мысль?

Она в древнейшее время, естественно, теснейшим образом оказывается связана с религией. Еще знаменитый английский ученый Эрик Доддс в середине XX века сформулировал до сих пор широко принятую теорию, которая противопоставляет два типа обществ: общество стыда и общество вины. Классическим обществом стыда в древнюю эпоху Доддс как раз и называет древних греков. В основе социального контроля в таком обществе лежат понятия гордости и чести. Главную роль в них играет то, как поступки выглядят — в отличие от индивидуальной совести, которая регулирует нравственную жизнь индивида в так называемых обществах вины, каковы в первую очередь все христианские общества.

И надо сказать, что те памятники, которые есть в нашем распоряжении, в целом — особенно если полагаться на первые впечатления — подтверждают это наблюдение. Мы видим, что гомеровский герой (а гомеровские тексты — это наш древнейший источник, к счастью весьма пространный, поэтому материала много) прежде всего желает превзойти других и завоевать почет в жизни и славу после смерти. Связано это с тем, что представления о загробном существовании совсем не таковы, каковы они в христианстве.

Гомеровский герой, грек этой архаической эпохи, после смерти превращается в некую бледную тень: жизнь после смерти не продолжается, душа не умирает, но с утратой тела она может вести лишь убогое бесчувственное существование, без памяти, без способности вступать в общение с другими душами. Такое впечатление, что греки проводили в своей религии некий логический эксперимент: что будет с человеком, если останется его душа при удалении тела — тела как инструмента всей деятельности, всех восприятий, в том числе и восприятия зрительного, слухового, тела как инструмента мысли и чувств.

Такая перспектива, конечно, кажется довольно мрачной и неутешительной. Это означает, что рассчитывать на некую награду в загробном существовании никак не приходится. Поэтому главная забота героя (а герой — это человек, воплощающий некие общие чаяния, то есть это, видимо, некая идеализированная выжимка нравственных представлений любого человека древнейшей эпохи) заключается в том, чтобы в своей жизни успеть завоевать достаточный почет и славу, чтобы эта слава пережила его и осталась после смерти.

Мы находим массу подтверждений этому в гомеровских поэмах. Так, в «Илиаде» Гектор, главный защитник Трои, перед поединком просит в случае гибели вернуть его тело родным для погребения — и говорит, что «и слава моя не погибнет». При этом он полностью отдает себе отчет в том, что его гибель телесно фатальна, что, по сути дела, никакого продолжения не будет. Агамемнон отмечает, что даже Гектор, сколь он ни отважен, рад будет уцелеть и спастись от ужасной войны. И когда Гектор, наконец, погибает, душа его, говорит Гомер, отлетает к Аиду в загробный мир, оплакивая свою участь и расставаясь с юностью.

В знаменитом эпизоде гомеровской «Одиссеи» — посещении царства мертвых — Одиссей встречает погибшего героя Эльпенора, и душа его молит Одиссея о том, чтобы тот позаботился о погребении его тела близ моря — на память и в назидание потомкам. В загробном мире ему дорого то, что связывало его с жизнью и что может напомнить о нем в этой жизни, даже если к жизни нет никакой возможности вернуться.

Моральным представлениям греко-архаической поры чужда идея всепрощенчества, прощения врагов: он не подставит другую щеку под удар. Знаменитая формулировка этого принципа, которую мы знаем из греческой трагедии, — это благоприятствовать друзьям и вредить врагам. Надо сказать, что эти представления, хотя они архаические по сути своей, продолжали жизнь свою и в более поздний, в классический период, когда уже появилась философия, и одновременно с нею.

Мы находим формулировки этого у современника Платона, знаменитого афинского писателя и полководца Ксенофонта. Вот что говорит он в «Воспоминаниях о Сократе»:

«Достоинство человека видишь в том, чтобы друзьям делать больше добра, а врагам больше зла» Пер. Сергея Соболевского.

Фукидид в своей «Истории» говорит:

«Кинемся яростно на злейших наших врагов, которые находятся в таком замешательстве и которых предает нам сама судьба! Проникнемся при этом убеждением, что в полном согласии с законными установлениями поступает тот, кто желает покарать обидчика, кто считает своим долгом утолить жажду мести, что отразить врага — чувство, которое врожденно нам и которое доставит нам, как говорится, величайшее наслаждение» Пер. Федора Мищенко.

У того же Ксенофонта мы слышим и во всей силе звучащее представление о славе как о величайшем воздаянии и величайшей награде, которую способен получить человек в жизни. Вот что говорит он сам в автобиографическом повествовании о персидском походе:

«Ксенофонт, с одной стороны, был не прочь принять командование, полагая, что тем самым он добьется большего почета среди друзей, имя его получит больше блеска в его родном городе и, может быть, ему удастся принести какую-нибудь пользу войску. Подобные соображения побуждали его стремиться к единоличной власти. Но с другой стороны, когда он размышлял о будущем, таящем в себе неизвестность, и о проистекающей отсюда опасности потерять уже заслуженную славу, он начинал колебаться» Пер. Марии Максимовой.

В другом месте Ксенофонт говорит: «Самых приятных звуков — похвалы себе — ты не слышишь» Пер. Сергея Соболевского, — и Ксенофонт, мыслитель чрезвычайно внимательный к этическим проблемам, написавший целую большую книгу о Сократе, бывший учеником Сократа, здесь тем не менее вполне верен старинным представлениям.

Даже прозвучавших цитат из Ксенофонта достаточно, чтобы убедиться в том, что мотивом при совершении нравственного выбора оказывается отнюдь не представление о какой-либо награде в загробной жизни за достойное поведение или же, наоборот, вера в неизбежное наказание за совершенное в этой жизни злодеяние. Нет, при нравственном выборе человеком в первую очередь движут соображения славы, соображения внешние и касающиеся судьбы его, в том числе загробной судьбы, именно в этом мире.

Это не означает, что греческим богам чужда роль носителей справедливости: нет, безусловно, они справедливы, но пути божественные совершенно неисповедимы. И надеяться на бога не приходится. Справедливость их не нацелена на то, чтобы окормлять человечество, в отличие от Бога христианского. Человек должен в большей степени полагаться сам на себя, а не на божество. Посему человек и не склонен бывает винить бога в своих неудачах и в собственных дурных поступках, которые совершены в минуту заблуждения. Нет, у богов есть свои интересы, и эти интересы никоим образом не соотносятся с интересами человека.

Отсюда вытекают две интересные особенности: с одной стороны, люди, не полагаясь на богов, имеют гораздо более выраженное собственное человеческое достоинство по сравнению с достоинством божественным. В литературе мы видим множество примеров того, как человек оказывается способен на большее величие, на величие поступков и мыслей, нежели подчас довольно мелочные боги. А если говорить о героях как о воплощении неких нравственных чаяний обычного человека, то герой зачастую вступает и в состязание с богом, невзирая на то, что это состязание неизбежно ведет его к уничтожению.

Аполлон и Марсий. Картина Хосе де Риберы. 1637 год Аполлон наказывает Марсия сдиранием кожи за выигранное состязание в игре на флейте. Musées Royaux des Beaux Arts de BelgiqueДругая сторона того же самого заключается в том, что обычный человек, как правило, предпочитает не вступать в конфликт с божеством. А так как границы, за которыми начинается конфликт, неясны из-за того, что цели божества никому не известны, то в действие здесь неизбежно входит одна из главных греческих добродетелей, именуемая греческим словом sophrosyne, которое переводится на русский язык, в зависимости от эпохи и историко-культурного текста, по-разному — как «благоразумие», а в позднейшей христианской литературе как «целомудрие» (это, собственно, калька с греческого слова). Ну а для древнего периода, может быть, самым разумным переводом было бы, как предложил знаменитый английский филолог Хью Ллойд-Джонс, «надежный путь мысли» — тот путь мысли, который заведомо не ведет ни к каким эксцессам.

Таким образом, греки не разделяют восточных религиозных представлений о том, что мир есть зло по своей природе, и жизнь — это зло. С другой стороны, точно так же чужды им и сверхоптимистическое представление (допустим, руссоистское) о том, что мир всецело благостен. Они предпочитают идти по среднему пути. Отсюда существенно менее эмоциональный, даже в повседневной жизни, подход грека к нравственным вопросам. Это подход куда более интеллектуальный: грек склонен взвешивать и отмерять, а не поддаваться непосредственно чувствам, и поэтому ему совершенно не представляется дикой идея ответственности за поступок, которого он, может быть, и не совершал, потому что если справедливость была нарушена, допустим, его предками, то представление о том, что расплата даже в более поздних поколениях может быть справедливой, не вызывает у него никакого отторжения.

Точно так же и в суде вопрос о присутствии вины человека в совершенном им поступке отнюдь не играет той ключевой роли, какую он стал играть в современном судопроизводстве. Скорее важны последствия этих действий — и это объединяет судебный процесс с представлениями людей в повседневной жизни. Важны последствия того, что ты сделал, а не то, хотел ты хорошего или дурного. Ссылка на намерение, на незнание может в лучшем случае помочь спасти лицо, но никак не освободить человека от ответственности — даже в его собственных представлениях. И мы читаем, что, к примеру, сохранил нам Лисий, греческий оратор, в речи против Агората:

«Может быть, он скажет, что причинил столько несчастий против воли. А по моему мнению, господа судьи, если кто вам причинит большие несчастья, такие, выше которых ничего не может быть, хотя бы это было совершенно против его воли, это еще не причина, чтобы вам не наказывать его» Пер. Сергея Соболевского.

Аристофану такое общераспространенное отношение позволяет сатирически восклицать в комедии «Осы»:

«О многочтимые, простите, боги, мне!

Ведь я нечаянно! Характер мой иной» Пер. Адриана Пиотровского.

Итак, греки заботились о награде за свои дела, причем не после смерти, а уже при жизни. Награда эта — слава среди современников и память потомков. Для того чтобы заслужить ее, самое главное — это, во-первых, быть добрым к друзьям и мстительным к врагам, а во-вторых, быть благоразумным, чтобы не вызвать гнев богов и не навлечь беду на себя и своих потомков.

Такова в целом картина нравственных представлений греков, которая считалась достоверной на протяжении долгого времени. В ней есть свои привлекательные стороны, которые восхищали многих и многих исследователей и философов: конечно, это в первую очередь готовность нести за себя ответственность, большее мужество перед лицом смерти, большая готовность человека иметь дело с самим собой и с последствиями своих действий, нежели это свойственно христианской культуре.

Однако, как показали исследования, проведенные во второй половине XX века, эта картина неполная. И возникновение всех тех рационалистических, интеллектуальных этических учений, во многом подготовивших и христианство, было неслучайным, потому что семена этого нового этического подхода присутствуют уже и в повседневной греческой морали, в том числе и в архаические времена.

Были изучены некоторые литературные источники, на которые раньше обращали не так много внимания. Прежде всего это ораторская проза. В самом деле, гомеровская поэзия и трагедия неизбежно искажают нравственную картину — просто по той причине, что они по определению дают некий возвышенный, идеализированный образ происходящего, и героический взгляд на мир в них по определению выходит на первое место, он идеализируется и очищается от всех возможных примесей. Между тем неожиданно оказывается, что отличные от этого нравственные презумпции можно увидеть в произведениях ораторской прозы и одновременно с этим — в комедии. И полное совпадение этих нравственных предпосылок в двух столь несхожих жанрах может служить косвенным доказательством того, что речь идет действительно о реально имевшем место феномене. Благодаря этим данным открывается во многом неожиданная картина греческой морали, которая куда более привлекательна для человека, в том числе знакомого с моралью христианской.

Уже в самых ранних памятниках литературы мы видим, что неограниченное преследование своего интереса усмиряется не только санкцией общества и закона, но и религиозными верованиями и представлениями об этической норме, отсюда вытекающими. Самое общее слово «хороший» (agathos) изначально, казалось бы, применяется только к доблести, прежде всего к доблести военной: быть хорошим на войне, то есть удачливым воином, в том числе хорошо убивать. Но благодаря тому новому углу зрения, который открывает нам изучение ораторской прозы, оказывается, что и у Гомера это слово означает в том числе нечто хорошее, нечто доброе в нравственном смысле. Более того, оно употребляется не совсем так, как мы привыкли употреблять эти термины блага, в значительной степени под влиянием Платона и во многом воспитанного им христианского употребления. Это слово дополняется словами более конкретными. Например, слово «справедливый», dikaios, в определенных контекстах означает «хороший» и так далее.

Интереснейшим примером трансформации нравственных оценок могут служить элегии Феогнида из Мегары, поэта второй половины VI века до н. э. Феогнид знаменит как ярчайший представитель аристократических ценностей; его стихи в каком-то смысле даже очаровывают беззастенчивой искренностью, с какой их автор — представитель благородного сословия — выражает свое презрение к низшим от рождения: «хороший» для Феогнида — это прежде всего принадлежащий аристократии, «дурной» — относящийся к демосу Демос — гражданское население полиса. В эпоху архаики демос противопоставлялся аристократии; в конце архаического периода аристократия стала частью демоса. . Но и у Феогнида подобная нравственно-классовая оценка то и дело превращается в отвлеченно нравственную:

«Если бы нашим врачам способы бог указал,

Как исцелять у людей их пороки и вредные мысли,

Много бы выпало им самых великих наград.

Если б умели мы разум создать и вложить в человека,

То у хороших отцов злых не бывало б детей:

Речи разумные их убеждали б. Однако на деле,

Как ни учи, из дурных добрых людей не создашь» Пер. Викентия Вересаева.

Еще отчетливее этот новый смысл звучит в таких строках:

«Добрые ж все принимают от нас как великое благо,

Добрые помнят дела, и благодарны за них» Пер. Викентия Вересаева.

Не только философам и поэтам, но в огромной степени и ораторам обязан своим становлением греческий моральный лексикон. В судебных речах идет непрерывная и непримиримая борьба одних ценностей с другими, без конца определяется, что есть добро, а что зло. Из судебного красноречия этот тип рассуждений во всё более отвлеченном виде переносится в иные виды риторики и становится одним из главных предметов едва ли не большинства речей. То, что прежде звучало порой невнятно, приобретает ясную логическую форму. Нравственные понятия делаются наконец однозначными и понятными для всех.

Когда мы читаем нравственные сентенции и обобщения в сочинениях Исократа, афинского оратора и теоретика красноречия, современника Сократа и Платона, а в чем-то даже соперника последнего, уже ничто не кажется нам странным и непривычным: так мог бы написать и автор XIX столетия, и наш современник. Эта способность речи, говорит Исократ, превознося ораторское искусство, установила «границы справедливого и несправедливого, прекрасного и постыдного»:

«…без этих разграничений мы не смогли бы вести совместную жизнь. Это с помощью речи мы изобличаем дурных и превозносим хороших, через ее посредство наставляем безрассудных и испытываем разумных, ибо умение говорить так, как следует, мы считаем величайшим признаком рассудительности, и в правдивом, честном и справедливом слове видим отображение доброй и справедливой души» Пер. Эдуарда Фролова.

И военные доблести — оказывается, что даже у Гомера это отнюдь не единственные добродетели, которые заслуживают одобрения. В действительности речь с самого начала идет вовсе не только о стыде, не только о внешнем, но и о чувстве вины, и подтверждением тому оказывается множество контекстов. Боги, конечно, не озабочены человеческим благом — они справедливы, но справедливость их состоит в том, что они требуют от людей должного почитания. Однако верховный бог, то есть Зевс, уже с самых ранних времен в качестве главной причитающейся себе почести требует того, чтобы люди поступали справедливо по отношению друг к другу.

Таким образом, картина оказалась несколько сложнее, чем представлялось изначально. В трагедии и гомеровском эпосе речь не идет об абстрактной справедливости, о хорошем и благом вообще, о добре как таковом, безотносительно стороны, которая ведет военные действия, но, как выясняется, это не значит, что у греков вообще не было таких представлений.

Теперь же перейдем к Риму.

Иную картину, столь же непохожую на христианскую мораль, но намного более ясную, чем то, что мы видим в древнегреческой культуре, можно наблюдать в Риме. Так как исторически Рим (в отличие от множества греческих городов-государств, каждое из них со своими традициями, установлениями), по сути дела, это один разрастающийся полис, то и картина нравов и нравственных представлений, которым следуют люди, куда более единообразна и внятна для нас.

Римское общество чрезвычайно консервативно и традиционно. Светоний сообщает о знаменитом эдикте — законе, который говорит о том, что всё, что не соответствует нравам предков, должно быть по возможности отвергнуто. Это как раз то самое понятие, которое обозначает набор традиционных нравственных представлений, лежащих в основе всего поведения в обществе: mos maiorum — «обычай предков».

Этот обычай вменяет сознанию граждан в качестве добродетелей и их противоположностей весьма определенный и четко структурированный набор качеств. И если эти качества рассмотреть последовательно, лучше всего становится понятно, насколько римское нравственное сознание отлично от того, что привычно нам. Интересно и то, что в Риме долгое время никакой философии не было — соответственно, не было и никакой теоретической мысли о нравственных вопросах, и это способствовало устойчивости традиционно принятой системы. Когда же философия в I веке до н. э. появляется, и это греческая философия, то весь ее к тому времени весьма разработанный и изощренный формальный аппарат приспосабливается к оформлению этой весьма сильной традиции. Благодаря этому мы можем видеть, что, к примеру, греческий стоицизм с его идеей должного, стоящей в центре всей этической системы, оказывается очень пригоден к римской идее государственного служения; эпикурейство же как позицию индивидуалистическую избирают те, кто чувствует себя в некоторой, может быть не слишком сильной, но оппозиции к официальному учению. Это прежде всего поэты, такие как Гораций и Вергилий, но и свободные мыслители: сам Цицерон бывает то стоиком, то эпикурейцем.

Каковы же краеугольные камни этого традиционного римского нравственного сознания, обычая предков?

Прежде всего это то, что именуется латинским словом pietas. Типичным переводом этого слова в христианском контексте будет «благочестие»; в римских же текстах мы должны переводить его, в зависимости от оттенков употребления, как «долг», «чувство долга», «верность», «твердость религиозного убеждения», «преданность», «сыновний долг» и так далее. Воплощение этой важнейшей добродетели — герой и основатель римской идентичности Эней, воспетый Вергилием в «Энеиде». Цицерон сообщает, что pietas — это добродетель, побуждающая нас исполнять долг перед отечеством и родителями, а также прочими людьми, связанными с нами родством. В другом своем философском сочинении «О природе богов» Цицерон определяет pietas как справедливое отношение к богам. С этим связана для современного человека трудность восприятия римского национального эпоса. Куда легче проникнуться симпатией к героям Гомера, выше всего ставящим личную доблесть, отвагу и стремящимся превзойти других и снискать посмертную славу, нежели к Энею — носителю чувства долга по преимуществу.

Бегство Энея из Трои. Картина Федерико Бароччи. 1598 год Эней бежал из Трои, вынеся на себе своего отца Анхиса и изображение пенатов (домашних богов), за что был пропущен эллинами из уважения к его благочестию.Galleria Borghese; Web Gallery of ArtС понятием pietas тесно связано другое, несколько более конкретно практического свойства: fides, или «верность», «надежность», — качество человека, которому можно доверять и на которого можно положиться. Предшественник Вергилия, эпический поэт Энний, характеризует этим словом проводника, от которого зависит успех либо погибель войска римского полководца Тита Фламиния: «Муж небогатый, но исполненный верности».