Правильная речь и грамотная речь: учимся говорить без ошибок

Грамотная и правильная речь является важным элементом коммуникации. Она позволяет передавать свои мысли и идеи так, чтобы были понятны и уважительны для слушателя. Таким образом, грамотная речь является неотъемлемой частью успешного общения и может существенно повысить эффективность коммуникации.

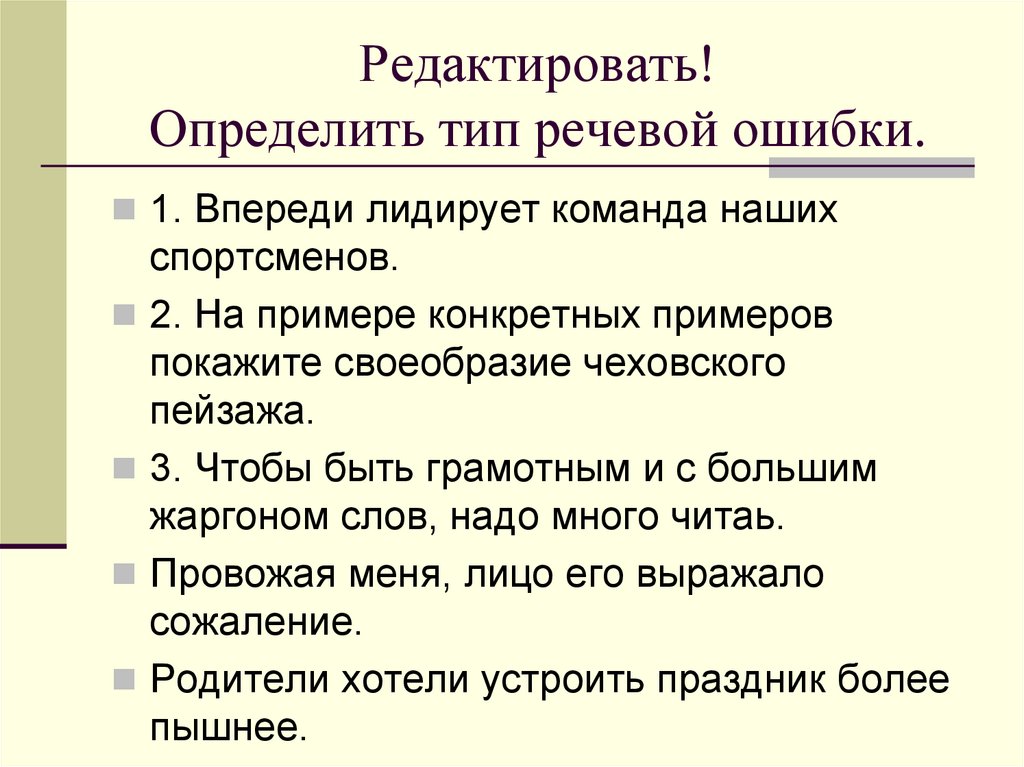

Ошибки в речи могут возникать по различным причинам, включая неправильное использование грамматических форм, неправильное произношение звуков, неверное употребление слов и фраз. Некоторые ошибки могут быть незначительными, но другие могут привести к недоразумениям и неправильному восприятию информации.

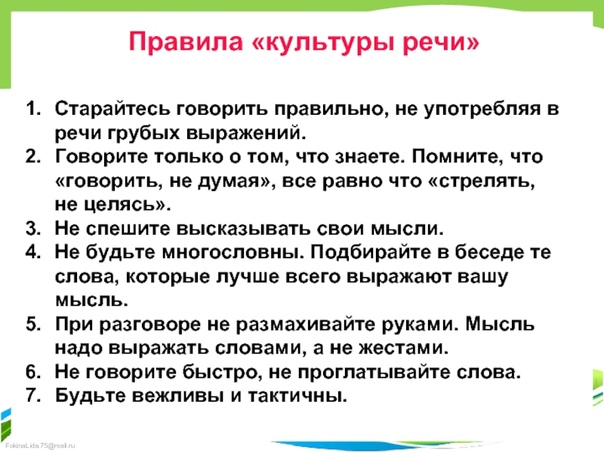

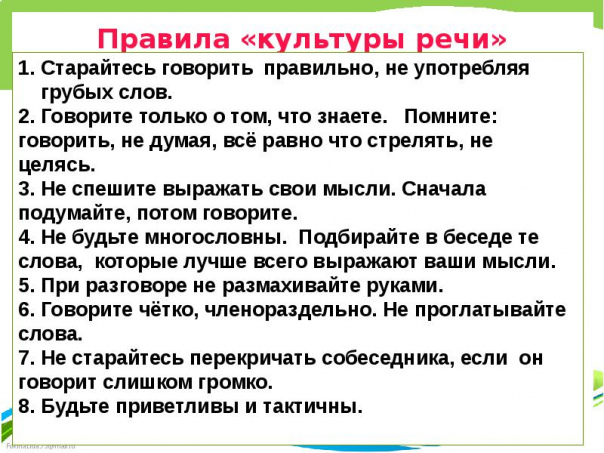

Чтобы учиться говорить без ошибок, необходимо активно работать над собственным языком. Это включает в себя изучение правил грамматики и синтаксиса, расширение словарного запаса, развитие навыков произношения, а также умение следовать правилам этикета речи. Безусловно, это требует времени и усилий, но результаты могут быть значительными.

Основой правильной и грамотной речи является знание и понимание языка. Однако, не менее важно научиться применять эти знания на практике и сделать их частью ежедневной коммуникации. Важно быть внимательным к деталям и стремиться к совершенству в своей речи.

В данной статье мы рассмотрим некоторые основные правила и рекомендации, которые помогут вам улучшить свою речь и избежать наиболее распространенных ошибок. Мы также приведем примеры неправильной речи и объясним, как исправить эти ошибки. Грамотная речь-это ключ к успешному общению и повышению уровня профессионализма, поэтому давайте начнем наше путешествие к ней прямо сейчас!

Содержание

- Значение правильной речи

- Коммуникация и впечатление

- Профессиональный рост

- Ошибки, которые следует избегать

- Неправильное использование терминов

- Несогласование времен

- Техники для улучшения своей речи

- Чтение и расширение словарного запаса

- Подготовка и практика перед публичным выступлением

Значение правильной речи

Правильная речь играет важную роль в нашей жизни, так как это средство передачи информации и общения с другими людьми. Когда мы говорим правильно, мы производим на окружающих впечатление грамотности и уверенности в себе.

Когда мы говорим правильно, мы производим на окружающих впечатление грамотности и уверенности в себе.

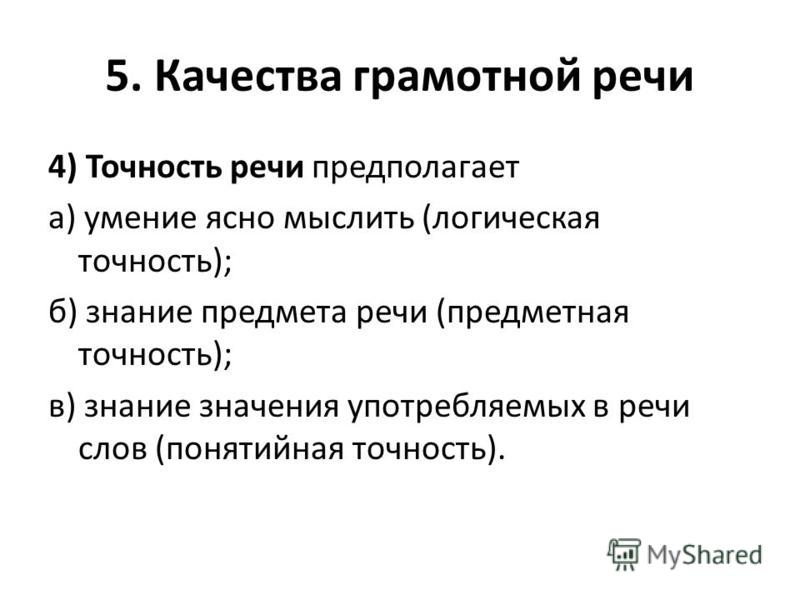

Правильная речь помогает нам выразить свои мысли и чувства более точно и ясно. Она позволяет нам быть понятыми и понять окружающих людей. Корректное использование грамматических правил и правильное произношение слов способствуют эффективному общению и созданию гармоничных отношений с другими.

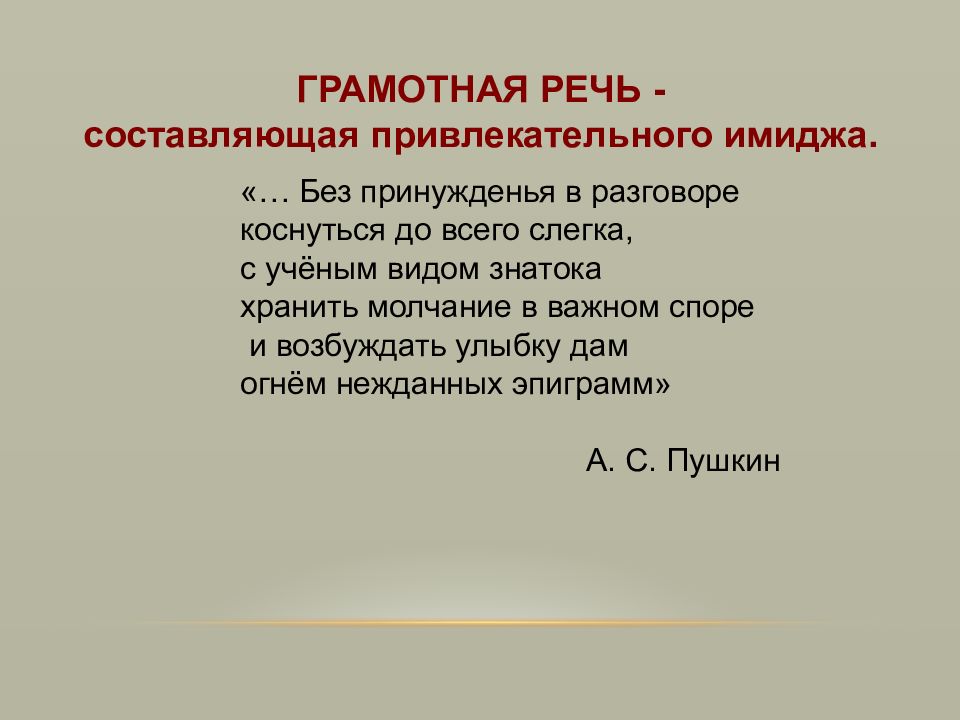

Правильная речь также отражает наш образовательный уровень и интеллектуальные способности. Люди, говорящие грамотно, часто воспринимаются как умные и компетентные. Красивые и грамотные слова восхищают своим звучанием и вызывают положительные эмоции у слушателей.

Более того, правильная речь помогает в профессиональной деятельности. В многих сферах работы требуется навык грамотного общения, например, при проведении презентаций, составлении деловых писем или общении с клиентами. Как правило, люди, умеющие говорить правильно и ясно, более успешны в своей карьере и имеют больше возможностей для развития и повышения.

В целом, правильная речь играет важную роль в нашей повседневной жизни, взаимоотношениях с другими и в достижении наших целей. Вложение усилий в развитие правильной речи — это инвестиция в себя и свое будущее.

Коммуникация и впечатление

Коммуникация — это процесс обмена информацией и идеями между людьми. Важным аспектом коммуникации является создание впечатления на собеседника. Правильная речь и грамотное общение способствуют формированию позитивного впечатления о нас.

Ключевыми элементами успешной коммуникации являются ясность и наглядность выражения мыслей. Грамотный выбор слов и умение передать информацию понятным и привлекательным образом помогают установить хороший контакт с собеседником.

Одним из способов достичь положительного впечатления является использование эмоционального окраса речи. Оно помогает удержать внимание аудитории, акцентировать важные моменты и создать эмоциональную связь.

Кроме того, для передачи информации важны ритм и интонация. С помощью правильного использования пауз, акцентов и изменений тембра голоса можно подчеркнуть ключевые моменты и сделать выступление более запоминающимся.

С помощью правильного использования пауз, акцентов и изменений тембра голоса можно подчеркнуть ключевые моменты и сделать выступление более запоминающимся.

Профессиональный рост

Профессиональный рост является ключевым аспектом развития карьеры каждого человека. Он позволяет расширить свои навыки, знания и опыт в выбранной сфере деятельности, что в свою очередь способствует повышению квалификации и достижению новых пиков профессионального успеха.

Для достижения профессионального роста необходимо постоянно развиваться и обновлять свои знания. Это можно сделать путем участия в тематических семинарах, тренингах, курсах, специализированных конференциях или самообразования с помощью онлайн-курсов и книг. Важно постоянно изучать новые методы и технологии в своей области, чтобы быть в курсе последних тенденций и быть конкурентноспособным на рынке труда.

Однако профессиональный рост не сводится только к приобретению новых знаний. Важную роль играет также практический опыт. Регулярная практика и применение полученных навыков на практике позволяют совершенствоваться и достигать все более высоких результатов. Открывайте для себя новые проекты, беритесь за сложные задачи, участвуйте в международных проектах и работайте в команде с опытными специалистами – это все поможет вам вырасти профессионально.

Регулярная практика и применение полученных навыков на практике позволяют совершенствоваться и достигать все более высоких результатов. Открывайте для себя новые проекты, беритесь за сложные задачи, участвуйте в международных проектах и работайте в команде с опытными специалистами – это все поможет вам вырасти профессионально.

Организация профессионального роста также зависит от личного мотива и целей каждого человека. Желание развиваться, учиться новому и достигать успеха в работе играет важную роль в обеспечении постоянного роста. Для этого необходимо установить конкретные цели и поэтапно идти к их достижению, постоянно совершенствуясь и поддерживая мотивацию.

Ошибки, которые следует избегать

Наличие грамматических ошибок в речи может негативно сказаться на восприятии и понимании сообщения. Поэтому стоит избегать таких ошибок, как неправильное склонение существительных, неправильное образование форм времени глагола, некорректное использование падежей и других грамматических категорий.

Также необходимо подробно рассмотреть различия между однокоренными словами, например, «я сделал» и «я делал». Правильно выбранная форма глагола поможет передать необходимую информацию и избежать недопонимания.

Ошибки в использовании пунктуации могут привести к смещению искомого смысла предложения или к сложностям в его восприятии. Следует избегать таких ошибок, как лишние и пропущенные запятые, неправильное использование тире, кавычек и скобок. Правильная пунктуация помогает структурировать текст и передать идеи более четко и понятно.

Также следует избегать использования сленга, неформальных выражений или непонятных сокращений в речи, особенно при общении со старшими, незнакомыми или официальными лицами. Это может создать впечатление некомпетентности и затруднить взаимопонимание. Желательно использовать аккуратную, логичную и корректную речь, чтобы вести себя уверенно и профессионально.

Неправильное использование терминов

Неправильное использование терминов может привести к недоразумениям и неправильному пониманию информации. Очень часто люди перепутывают синонимы или применяют термины в неподходящих контекстах. Это может создать путаницу и затруднить коммуникацию.

Очень часто люди перепутывают синонимы или применяют термины в неподходящих контекстах. Это может создать путаницу и затруднить коммуникацию.

Одной из распространенных ошибок является неправильное использование терминов «их» и «ихний». Часто люди используют эти слова вместо «свой» или «их». Например, вместо фразы «Он взял свою книгу», люди говорят «Он взял их книгу». Это неправильно и может привести к недопониманию.

Еще одной распространенной ошибкой является неправильное использование термина «факт» вместо «утверждение». Часто люди говорят «это факт», когда на самом деле имеют в виду «это утверждение». Факт — это проверенная и безусловно верная информация, а утверждение — это высказывание, которое может быть верным или ложным.

Также нередко можно услышать неправильное использование термина «любить» вместо «нравиться». Например, вместо фразы «Мне нравится эта книга» люди говорят «Я люблю эту книгу». Любить — это чувство, относящееся к людям, а нравиться — это оценка предмета или явления.

Несогласование времен

В русском языке наличие несогласования времен является распространенной ошибкой при образовании предложений. Несогласование времен возникает, когда формы глаголов в предложении не соответствуют друг другу и создают необходимость внесения изменений для достижения логической последовательности в высказывании.

Одним из примеров несогласования времен является использование простого настоящего времени в придаточной части предложения после глагола в повелительном наклонении. Например: «Сделай это, когда ты остановишься». Здесь сочетание форм «сделай» и «ты остановишься» необходимо исправить для достижения согласования времен: «Сделай это, когда ты остановишься» → «Сделай это, когда ты остановишься».

Кроме того, несогласование времен может возникать при использовании времени в определенных условных предложениях. Например: «Если я куплю новый компьютер, я буду счастлив». Здесь глагол «куплю» в прошедшем времени несогласован с глаголом «буду» в будущем времени. Чтобы исправить это несогласование времен, можно сказать: «Если я куплю новый компьютер, я стану счастливым».

Чтобы исправить это несогласование времен, можно сказать: «Если я куплю новый компьютер, я стану счастливым».

Для избежания несогласования времен важно аккуратно выбирать формы глаголов в предложении и следить за их логической последовательностью. Особое внимание следует уделять условным предложениям и предложениям с придаточными клаузами, чтобы сделать свою речь грамотной и логически последовательной.

Техники для улучшения своей речи

Для того чтобы улучшить свою речь, необходимо использовать определенные техники. Во-первых, важно расширить свой словарный запас. Для этого можно каждый день изучать новые слова, записывая их и составляя с ними предложения. Также полезно читать книги, статьи и прослушивать аудиокниги на разные темы.

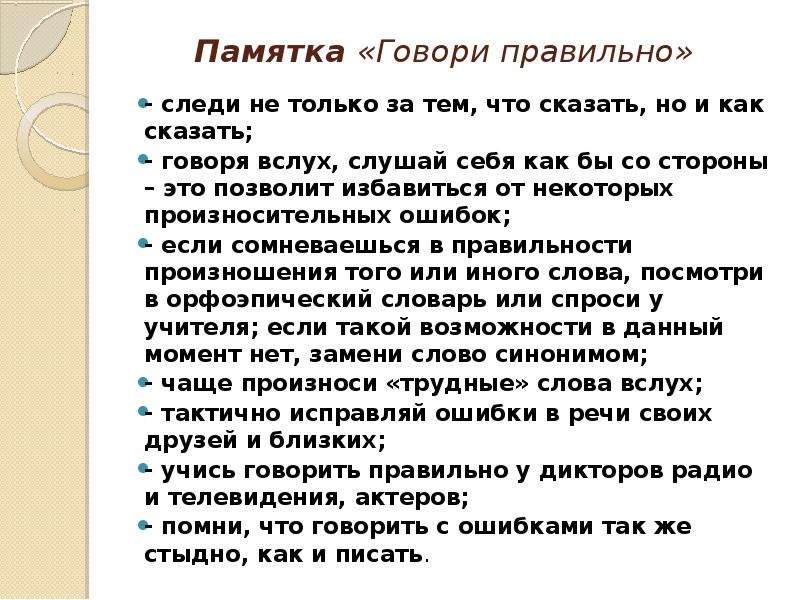

Во-вторых, нужно обращать внимание на правильное произношение слов. Можно использовать различные онлайн-ресурсы и приложения, которые помогут правильно произносить и повторять слова и фразы. Также стоит обращать внимание на интонацию и ритм речи.

Кроме того, полезно улучшать свою грамматику. Для этого можно использовать различные учебники, онлайн-курсы и приложения. Важно также практиковаться в составлении предложений и текстов на разные темы.

Необходимо также обращать внимание на правильное использование пунктуации. Важно знать правила расстановки запятых, точек, вопросительных и восклицательных знаков. При составлении различных текстов можно использовать таблицы и списки, чтобы структурировать информацию и делать ее более понятной и удобной для чтения.

Наконец, для улучшения своей речи полезно регулярно общаться с носителями языка. Можно присоединиться к языковым группам или найти партнера для языкового обмена. Общение позволит не только практиковаться в разговорной речи, но и узнавать больше о культуре и традициях страны, где говорят на изучаемом языке.

Чтение и расширение словарного запаса

Одним из ключевых аспектов грамотной речи является наличие богатого словарного запаса. Чем больше слов у человека в арсенале, тем более эффективно он сможет выразить свои мысли и идеи.

Чтение является одним из наиболее эффективных способов расширения словарного запаса. При чтении книг, статей, новостей или других текстов мы встречаем новые слова и фразы, которые помогают нам лучше понять мир и узнать новые концепции.

Рекомендуется не только читать, но и активно использовать словарь при встрече с незнакомыми словами. Это позволяет запомнить новые слова и улучшить их понимание. Также полезно вести список новых слов, периодически повторять их и практиковаться в использовании в речи и письме.

Кроме чтения, активным способом расширения словарного запаса является общение с людьми, особенно с теми, кто обладает богатым словарным запасом. В процессе общения мы вынуждены найти правильные слова, чтобы грамотно выразить свои мысли и учимся из контекста использовать новые выражения и идиомы.

Важно помнить, что расширение словарного запаса – это долгосрочный процесс, который требует усилий и постоянной практики. Чтение и активное использование новых слов в речи помогут вам стать говорящим профессионалом, который умеет точно и ясно передавать свои мысли.

Подготовка и практика перед публичным выступлением

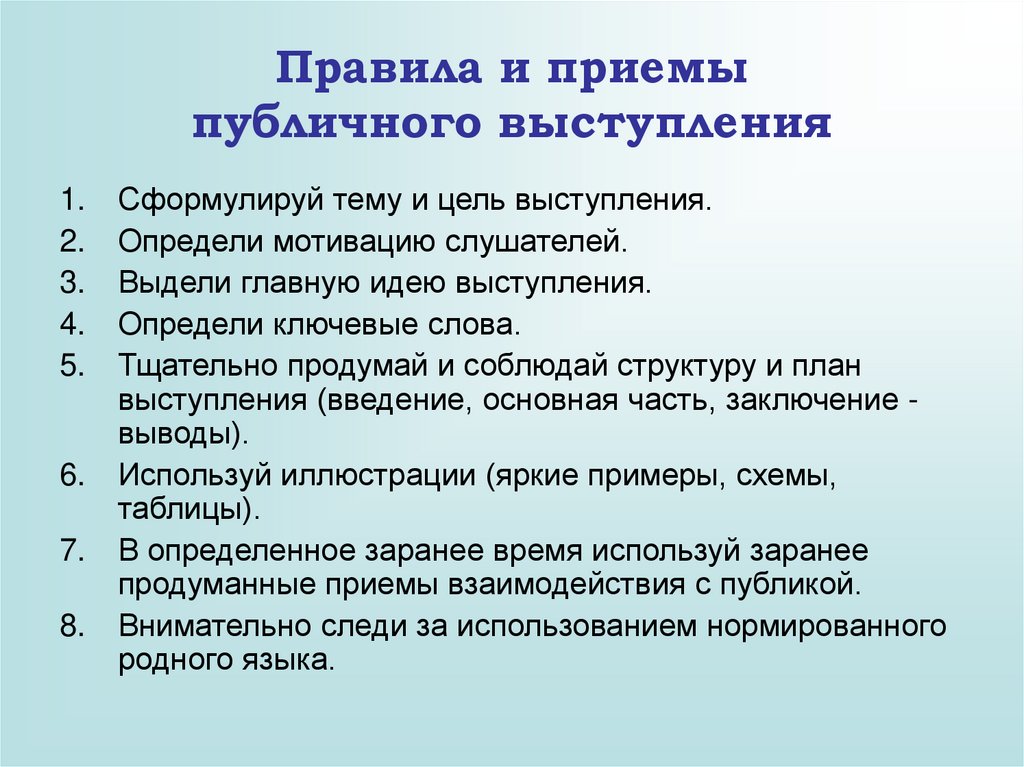

Публичные выступления играют важную роль в современном обществе. Они позволяют передать информацию, влиять на мнение аудитории и установить с ней контакт. Однако, эффективное выступление требует хорошей подготовки и практики.

Первым шагом в подготовке к публичному выступлению является тщательное изучение темы. Необходимо разобраться в основных аспектах, чтобы иметь возможность рассказать об этом без запинки и неуверенности. Важно использовать надежные источники информации, чтобы быть уверенным в правильности передаваемых фактов.

Вторым шагом в подготовке является составление плана выступления. Хороший план помогает упорядочить мысли и логически структурировать информацию. Важно определить основные тезисы и аргументы, а также подобрать релевантные примеры и иллюстрации.

Далее следует практика перед публичным выступлением. Рекомендуется провести несколько репетиций, чтобы привыкнуть к общению с аудиторией и отработать плавные переходы между различными частями выступления. Важно обратить внимание на голосовую модуляцию, жестикуляцию и мимику, чтобы выразительно и уверенно выступить перед аудиторией.

Важно обратить внимание на голосовую модуляцию, жестикуляцию и мимику, чтобы выразительно и уверенно выступить перед аудиторией.

В контексте правильной речи и грамотной речи, рекомендуется обращать внимание на правильное произношение и использование языковых средств. Необходимо избегать грубых ошибок и ненужных заумностей, чтобы быть понятным и доступным для аудитории.

Грамотная речь и ударение.

- Авторы

- Руководители

- Файлы работы

- Презентация

- Наградные документы

1МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №8 г. Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

Кожевникова М.Е. 11МАОУ СОШ №8,г.Туймазы

Автор работы награжден дипломом победителя III степени

Диплом школьникаСвидетельство руководителяДиплом участника II этапаДиплом за подготовку участника II этапаДиплом лауреата II этапаДиплом за подготовку лауреата II этапа

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

О, прелесть русской речи чистой!

О, бедный мой язык родной,

Кто не глумился над тобой –

Шпана, чиновники, лингвисты…

Кто бедолагу не ломал,

Не выворачивал, не мучил…

(Е. Весник)

«Заговори, чтобы я увидел тебя». Так Сократ однажды сказал, молчавшему перед ним молодому человеку. Умение говорить – это визитная карточка человека. Когда человек говорит, хочет он того или нет, он раскрывает свою суть.

Наши сверстники и даже взрослые часто допускают ошибки в ударении. На уроках во время чтения незнакомых, а порой и знакомых текстов ученики тоже ошибаются. Почему это происходит?

Русский язык — один из наиболее богатых и развитых языков мира. Иван Сергеевич Тургенев называл его «великим, могучим, правдивым и свободным».

Поводом для написания работы послужило и то, что в заданиях Всероссийских проверочных работ (ВПР), и даже в заданиях ЕГЭ обязательно включаются задания на постановку ударения в словах, кроме этого при проверке техники чтения многие ребята допускают ошибки именно в постановке ударения в словах.

Цель работы — выявление причин неправильного произношения и слов, в которых наиболее часто встречается неправильная постановка ударения.

Задачи

1. Изучить особенности постановки ударения в отдельных словах русского языка.

2. Провести эксперимент среди обучающихся школы и выявить случаи нарушения норм ударения в устной речи и проанализировать их причины.

3. Подготовить обучающие материалы для запоминания особенно проблемных слов.

Гипотеза: на постановку ударения влияют не только зрительная память и запоминание правил, но и такие факторы как общение внутри семьи, коллектива, происхождение слов, речь некоторых дикторов радио и телевидения, изменения в нормах языка .

Методы исследования: обзор литературных произведений и Интернет источников, эксперимент, опрос.

Теоретическая значимость:

изучены художественные произведения, сделан сравнительный анализ с научными источниками.Практическая значимость: фактический материал, выводы и результаты исследовательской работы могут быть использованы как дополнительный материал при изучении тем связанных с ударением,; способствовать развитию читательской вдумчивости , наблюдательности и культуры речи.

Заключение:Работая над темой, нами проанализировано множество литературы, различные программы телевидения, в которых выявлены ошибки в постановке ударения. Проведен анализ собранной информации. Используя теоретический материал, мы выявили основные причины неправильности постановки ударения, провели эксперимент, в ходе которого узнали слова, где наиболее часто допускаются ошибки детьми.

Далее подготовили практический материал: стихи — запоминалки, тренажер по русскому языку и ролик «Изучаем русский язык».

Работая над исследованием, мы убедились в том, что на постановку ударения влияют не только зрительная память и запоминание правил, но и такие факторы как общение внутри семьи, коллектива, происхождение слов, речь некоторых дикторов радио и телевидения, изменения в нормах языка .

Данная исследовательская работа позволила нам совершенно по – новому взглянуть не только на роль ударения в речи человека, но и его роль в целом в русском языке.

Введение

О, прелесть русской речи чистой!

О, бедный мой язык родной,

Кто не глумился над тобой –

Шпана, чиновники, лингвисты…

Кто бедолагу не ломал,

(Е. Весник)

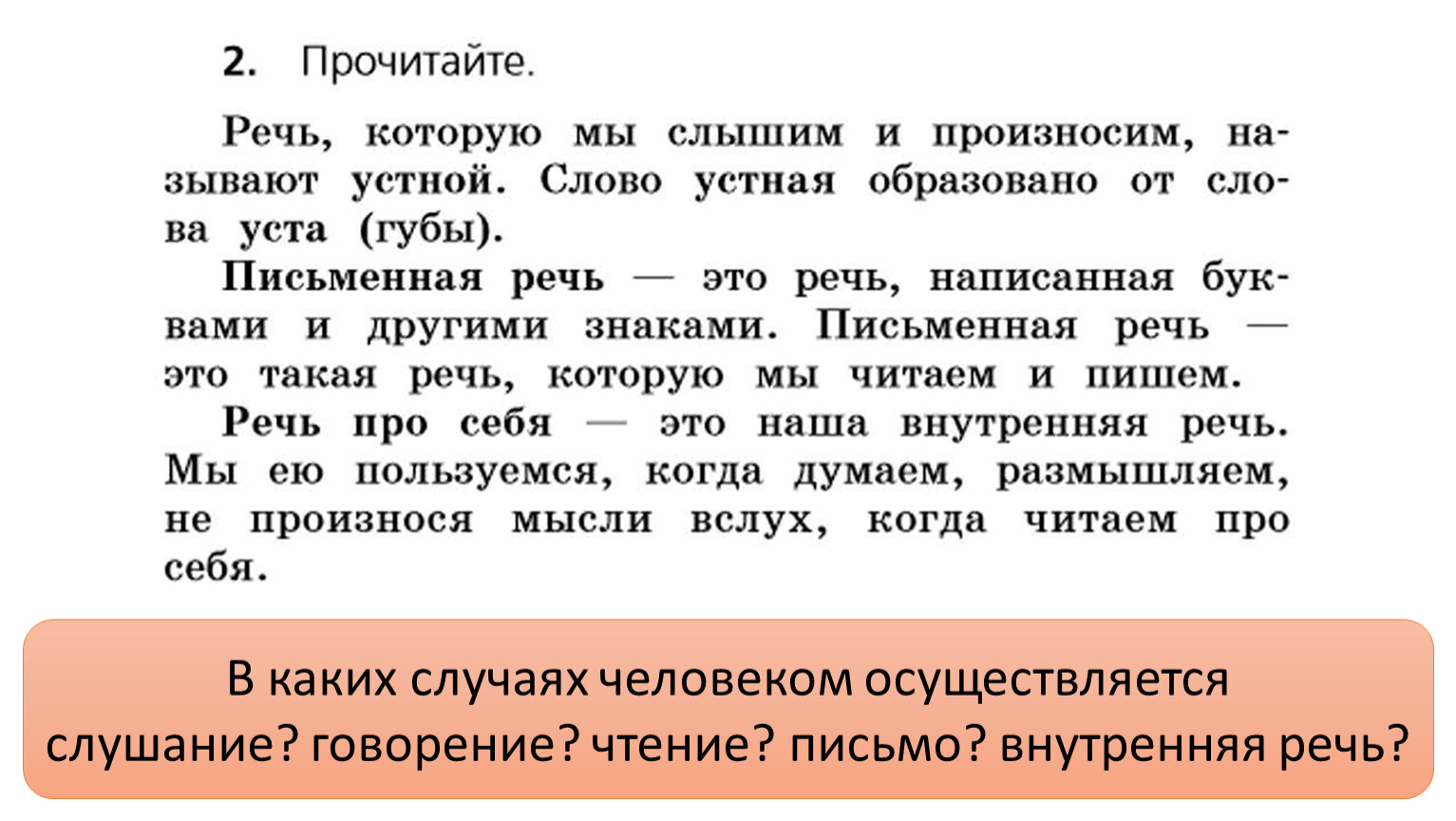

Русский язык является одним из богатейших языков, созданных человечеством за его многовековую историю. Его словарный фонд составляет свыше 200.000 слов. Словарный же состав таких великих людей, как Пушкина, Лермонтова, Толстого, по заявлению исследователей их творчества, составляет порядка 20.000 слов. А словарный запас обычного человека с высшим образованием в среднем – 2000 слов. Не надо быть математиком, чтобы подсчитать, что мы используем лишь малую часть русского языка.

Язык – неотъемлемая часть нашей культуры. Еще Ожегов писал: «Что такое культура речи?.. это умение правильно, точно и выразительно передавать свои мысли средствами языка.

Правильной речью называется та, в которой соблюдаются нормы современного языка.

«Заговори, чтобы я увидел тебя». Так Сократ однажды сказал, молчавшему перед ним молодому человеку .Умение говорить – это визитная карточка человека. Когда человек говорит, хочет он того или нет, он раскрывает свою суть.

Наши сверстники и даже взрослые часто допускают ошибки в ударении. На уроках во время чтения незнакомых, а порой и знакомых текстов ученики тоже ошибаются. Почему это происходит?

Русский язык -одним из наиболее богатых и развитых языков мира.

Иван Сергеевич Тургенев называл его «великим, могучим, правдивым и свободным».

Произношение — показатель уровня культуры речи и общей культуры говорящего.

Я часто прислушиваюсь к тому, как говорят окружающие меня люди. В магазине, кинотеатре, на детской площадке. И нередко слышу ошибки в ударениях. И я задумалась, почему мы делаем ошибки в произношении, и особенно в ударениях?

Поводом для написания работы послужило и то, что в начале учебного года в нашем классе была проведена проверка правильности чтения, проверочные работы по русскому языку. И многие ребята делали ошибки на постановку ударения.

Цель работы — выявление причин неправильного произношения и слов, в которых наиболее часто встречается неправильная постановка ударения.

1. Изучить особенности постановки ударения в отдельных словах русского языка.

2. Провести опрос среди обучающихся класса и выявить случаи нарушения норм ударения в устной речи и проанализировать их причины.

Провести опрос среди обучающихся класса и выявить случаи нарушения норм ударения в устной речи и проанализировать их причины.

3. Подготовить обучающие материалы для запоминания особенно проблемных слов.

Гипотеза: на постановку ударения влияют не только зрительная память и запоминание правил, но и такие факторы как общение внутри семьи, коллектива, происхождение слов, речь некоторых дикторов радио и телевидения, изменения в нормах языка .

Методы исследования: обзор литературных произведений и Интернет источников, эксперимент, опрос.

Теоретическая значимость: изучены художественные произведения, сделан сравнительный анализ с научными источниками.

Практическая значимость: фактический материал, выводы и результаты исследовательской работы могут быть использованы как дополнительный материал при изучении тем связанных с ударением,; способствовать развитию читательской вдумчивости , наблюдательности и культуры речи.

Заключение:Работая над темой нами проанализировано множество литературы, различные программы телевидения, в которых выявлены ошибки в постановке ударения. Проведен анализ собранной информации. Используя теоретический материал мы выявили основные причины неправильности постановки ударения, провели эксперимент, в ходе которого узнали слова .где наиболее часто допускаются ошибки детьми.

Далее подготовили практический материал: стихи — запоминалки, тренажер по русскому языку и ролик «Изучаем русский язык».

Работая над исследованием, мы убедились в том, что на постановку ударения влияют не только зрительная память и запоминание правил, но и такие факторы как общение внутри семьи, коллектива, происхождение слов, речь некоторых дикторов радио и телевидения, изменения в нормах языка .

Данная исследовательская работа позволила нам совершенно по – новому взглянуть не только на роль ударения в речи человека, но и его роль в целом в русском язык.

Глава I. Грамотная речь и ударение

1.1. Нарушения в произношении слов, связанные с постановкой ударения

Раздел языкознания, изучающий особенности и функции ударения, называется акцентологией (от лат.accentus– ударение и греч. logos – слово, учение).

Нормы ударения в современном русском языке нелегки для усвоения, что объясняется 3-мя его специфическими чертами: разноместностью, вариативностью и подвижностью.

Разноместность: Ударение бывает неподвижным и свободным. Так, в чешском языке ударение всегда падает на первый слог, в польском – на предпоследний, во французском – на последний. В русском же языке ударение может падать на любой слог.

Подвижность: объясняется тем, что русское ударение свободно перемещается с одной морфемы на другую. Например: травА – трАвы.

Например: травА – трАвы.

Вариативность: твОрог- творОг, пЕтля-петлЯ

Если ударение сложно объяснить и усвоить, то может быть следует от него отказаться и говорить так, как мы хотим? Что нам дает правильная постановка ударения? Но, нет…

В русском языке значение ударения особенно велико, так как оно служит средством различения слов (вы́ходить – выходи́ть, консерва́торский — корсервато́рский, гво́здик – гвозди́к) и грамматических форм (стекла́ — стёкла, воды́ — во́ды). А стоит изменить место ударения, как понимание будет затруднено.

Правильная постановка ударения — это необходимый признак культуры речи.

В русском языке есть омографы – слова, совпадающие в написании, но отличающиеся ударением: клу́бы – клубы́, за́мок – замо́к, бе́лки – белки́. Такие слова при восприятии текстов и произнесении часто вызывают затруднения.

Следует запомнить слова с неподвижным ударением: то̀рты, ша̀рфы, ба̀нты, звонѝт, кварта̀л, краси́вее, повторѝт, облегчѝт.

Русское ударение отличается наличием большего количества произносительных вариантов чем ударение в других языках.

Место ударения зависит от происхождения слова. Большинство слов, заимствованных из французского языка, сохраняют ударение на последнем слоге: диспансѐр, жалюзѝ, кюрѐ. В польском языке ударение всегда падает на предпоследний слог, например: пови́дло, по́нчик, поед́инок. В русском языке мало единых правил постановки ударения. В случае затруднения в проставлении ударения надо обращаться к орфоэпическому словарю.

3

1.2.Причины нарушения произношений

1.В русском языке нет единых правил постановки ударения, а в устной речи существует большое количество колебаний. В живом языке постоянно рождаются новые варианты и умирают старые; бывает так: то, что вчера было недопустимо, сегодня становится возможным, а завтра — единственно верным.

В живом языке постоянно рождаются новые варианты и умирают старые; бывает так: то, что вчера было недопустимо, сегодня становится возможным, а завтра — единственно верным.

Вспомним произведение «Няне» А.С. Пушкина: «…глядишь в забытые ворОты…»В современном языке – ворОта. Или же :при Петре ! призрАк- прИзрак

2. В устной речи у людей подобные ошибки возникают под влиянием таких факторов языковой среды, как отсутствие ударения в письменной речи.

Еще одной из причин, вызывающих колебания в ударении, надо считать наличие в нашем языке большого количества иностранных (заимствованных слов). Читая газеты и книги, где ударение обычно не обозначается, некоторые люди запоминают иностранное слово с ударением, свойственным подобным словам в русском языке. В результате чего они говорят жа̀люзи вместо жалюзѝ. Влияние письменной речи на появление ошибок в ударении проявляется в том, что ученик встречается с незнакомыми словами и воспроизводит их так, как ему удобно.

3. Под влиянием просторечия, диалекта ,заимствования слов

В просторечии постановка ударения происходит согласно своим законам: люди говорят так, как им удобно (звОнишь, красивЕе). С одной стороны, следование нормам ударения в бытовой лексике не обязательно, но, когда просторечные нормы переходят в постоянное употребление — это становится отрицательным явлением.

Слова из речи той или иной профессии (бухгалтера, почтальона, врача) могут являться причинами отклонений от нормы ударения. Привыкнув к профессиональной деятельности, люди продолжают употреблять слова — профессионализмы в повседневной речи, а ведь разница между литературным произношением и произношением профессионализмов велика: искра́ – и́скра (у шоферов), до́быча – добы́ча (у горняков).

Оказывают влияние на литературный язык и диалекты (местные территориальные говоры).

Так, например, влиянием северорусских говоров, в которых существует тенденция к переносу ударения на приставку, можно объяснить такие отклонения, как до̀говор, южнорусские говоры дают типа средства̀ и поня̀л, подня̀л.

4

4. Неправильного произношения слов в СМИ

Влияние телевидения и радио на появление ошибок в ударении очень велико. Воспринимая устную речь, порой неправильную, ребенок начинает просто копировать и запоминать услышанное.

Если в детских мультипликационных фильмах неправильную постановку ударения мы еще можем понять как юмористический ход сценариста(мультфильм «Простоквашино»), то , звучание неправильной речи из уст серьезных журналистов , ведет к массовому неправильному восприятию слова.(телепередача «Поле чудес»)

5. Русский язык – живой язык, он постоянно развивается, вводятся новые правила и законы, навеянные временем. В связи с этим в настоящее время допустимо употребление слова -договОр и дОговор…..

5

Глава II. Организация и результаты эксперимента.

Обучающий материал

2.1. Проведение эксперимента

Уже начиная с первого класса, оценка знаний русского языка проходит в формате Всероссийских проверочных работ. Среди множества заданий, одним из первых является правильная постановка ударений.

С целью определения актуальности изучаемой тематики были проведены следующие методы исследования.

Анкетирование включало в себя письменный опрос школьников. В анкетировании приняли участие 30 учащихся 5 класса, в возрасте 11-12 лет.

Мотивация участия в исследование у школьников была высокая, поскольку данные вопросы заинтересовали школьников.

База исследования: МАОУ СОШ №8 г. Туймазы,5Гкласс.

Период исследования: сентябрь- октябрь 2019г

Анкетирование проводилось на уроке русского языка.

Мы решили проверить насколько хорошо учащиеся нашего класса владеют навыками правильно произношения. Для этого мы подготовили карточки со словами наиболее часто встречающимися в русской речи.

Детям были предложены карточки со словами, в которых необходимо было расставить ударения: свекла, щавель, торты, банты, сливовый, украинский, туфля, звонит, включит, баловать, красивее, столяр. (Приложение 1)

Результаты ответов учащихся сведены в таблицу и график (Приложение 2).

Это задание вызвало большие затруднения в ходе выполнения. Все ребята допускали ошибки в ударении при работе со своей карточкой. Мы подсчитали общее количество ошибок и выявили:

|

Слова |

Количество человек |

|

звонит и свекла |

14 |

|

сливовый |

12 |

|

включит |

11 |

|

щавель, украинский, туфля. |

9 |

|

банты и красивее |

6 |

|

баловать, торты, столяр |

4 |

6

Мы провели опрос учеников и выявили, что ребята говорят так, как привыкли дома, как говорят вокруг, а потом уже ,как слышат в СМИ.

Значит, первой причиной неправильной постановки ударения считается просторечие.

Слово «свекла» в текстах дано с буквой е, а не ё, значит, вторая причина – влияние письменной речи, так как ученики привыкли, что слова с буквой ё всегда под ударением.

Таким образом, можно сделать вывод, что на постановку ударения влияют не только зрительная память и запоминание правил, но и такие факторы как общение внутри семьи, коллектива, речь некоторых дикторов радио и телевидения. Накладывает отпечаток и профессиональная деятельность родителей.

Накладывает отпечаток и профессиональная деятельность родителей.

2.2 Создание обучающего материала.

Определив слова, в которых ребята совершали основные ошибки, нам необходимо в непринужденной и доступной форме помочь им усвоить правильную произносительную норму. Нами был создан тренажер и обучающий ролик для одноклассников, которые помогут быстро запомнить, как правильно ставить ударения в отдельных словах (Приложение)

На уроках русского языка в самом начале 5 минут уделялось работа с тренажером, содержащих слова, трудные для произношения. А в результате просмотра нашего ролика дети узнали простые правила постановки ударения в словах; стихи – запоминалки позволяли ребятам с помощью рифмы запоминать ударения в словах. В итоге ребята практически перестали делать ошибки и стали даже поправлять друг друга.

После того, как мои одноклассники ознакомились с нашей исследовательской работой они сделали вывод: роль ударения в речи велика, необходимо его изучать, и чаще работать со словарями.

Таким образом, наша гипотеза о том, что на постановку ударения влияют не только зрительная память и запоминание правил, но и такие факторы как общение внутри семьи, коллектива, происхождение слов, речь некоторых дикторов радио, телевидения и изменения в нормах языка подтвердилась.

7

Заключение

Таким образом, пользуясь дополнительной литературой и справочниками, энциклопедиями и Интернет-ресурсами были выявлены ошибки, допускаемые при постановке ударения. Нами проанализировано множество литературы. Различные программы телевидения, в которых выявлены ошибки в постановке ударения. Проведен анализ собранной информации. Используя теоретический материал мы выявили основные причины неправильности постановки ударения, провели эксперимент, в ходе которого узнали слова , где наиболее часто допускаются ошибки детьми.

Далее подготовили практический материал: стихи- запоминалки, тренажер по русскому языку и ролик «Изучаем русский язык».

Работая над исследованием, мы убедились в том, что на постановку ударения влияют не только зрительная память и запоминание правил, но и такие факторы как общение внутри семьи, коллектива, происхождение слов, речь некоторых дикторов радио и телевидения, изменения в нормах языка .

Данная исследовательская работа позволила нам совершенно по – новому взглянуть не только на роль ударения в речи человека, но и его роль в целом в русском языке.

По окончании исследования, мы с ребятами провели работу над ошибками, выучили правильные ударения в словах при помощи собранных материалов. Пришли к выводу, что необходимо больше читать, чтобы пополнять свой словарный запас. Надо убеждать людей относиться бережно к своему языку. Нарушение грамотности – разрушение языка.

Благодаря этой работе, я смогла поделиться с друзьями и одноклассниками своим исследованием. Мы считаем, что собранный материал можно будет использовать на уроках русского языка и на дополнительных занятиях, при подготовке внеклассных мероприятий.

8

Список использованных источников и литературы

1.Борунова С. Н. и др. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы. Под ред. Р. И. Аванесова. М., 1983.

2.Баранов М.Т и др. Русский язык . Справочные материалы. М.,1988

3. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. — М., 1981.

4. Данцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи. — Ростов-на-Дону, 2001.

5. Лекант П.А., Леденева В.В.Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М: Издательство Просвещение,2010.

6.Резниченко И. Л. Мой первый словарь русского языка. Произношение и ударение. – М: Издательство АСТ — Пресс, 2013г.

7.ЕГЭ Орфоэпические запоминалки (подготовка к заданию 4)

http://qps. ru/6H8Rp

ru/6H8Rp

8..Справочно-информационный портал.

http://qps.ru/jo8Zl

9.https://urok.1sept.ru/

10.https://studopedia.ru/2.

9

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Карточки для постановки знаков ударения в словах

|

Свёкла |

Щавель |

Торты |

|

звонит |

Туфля |

Банты |

|

включит |

украинский |

сливовый |

|

баловать |

красивее |

столяр |

Приложение 2

Результаты эксперимента

10

Приложение 3

Стихи — запоминалки

Приложение4

Тренажер

11

Приложение 5

Обучающее видео по курсу «Изучаем русский язык».

Урок 1 «Ударение»

«Изучаем русский язык. Ударение»

Ссылка : https://youtu.be/G6efV7vN1uo

12

Просмотров работы: 583

границ | Грамотность преобразует производство речи

Традиционно грамотность и производство речи исследовались отдельно. Исследования развития показывают, что дети способны решать задачи изучения языка в разных модальностях, а взрослые могут испытывать трудности в одной или обеих модальностях. Однако между этими двумя процессами редко можно найти концептуальную связь. Я утверждаю, что говорение и чтение на самом деле имеют общие важные механизмы. В частности, орфографические характеристики письменных слов влияют как на устную, так и на письменную речь, о чем свидетельствуют показатели как явной, так и неявной языковой обработки. Эти эффекты можно количественно оценить, исследуя изменчивость речевых движений. Важный вопрос, касающийся моторной изменчивости конечностей и речи, заключается в том, интерпретируется ли она как облегчающая или тормозящая процесс обучения. Новые направления исследований могут изучить этот вопрос путем количественной оценки глубины обучения, когда стимулы производятся с большей стабильностью или большей изменчивостью. Развитие говорения и чтения также содержит важные параллели, которые по-разному проявляются у людей с разной степенью владения языком и навыками чтения. Это важный и своевременный вопрос, поскольку он может способствовать развитию теоретических представлений об обработке речи и реагировать на клиническую реальность, заключающуюся в том, что многие люди демонстрируют трудности как с устной, так и с письменной речью.

Важный вопрос, касающийся моторной изменчивости конечностей и речи, заключается в том, интерпретируется ли она как облегчающая или тормозящая процесс обучения. Новые направления исследований могут изучить этот вопрос путем количественной оценки глубины обучения, когда стимулы производятся с большей стабильностью или большей изменчивостью. Развитие говорения и чтения также содержит важные параллели, которые по-разному проявляются у людей с разной степенью владения языком и навыками чтения. Это важный и своевременный вопрос, поскольку он может способствовать развитию теоретических представлений об обработке речи и реагировать на клиническую реальность, заключающуюся в том, что многие люди демонстрируют трудности как с устной, так и с письменной речью.

Орфографическая интерференция

По мере того, как человек приобретает навыки грамотности, происходят изменения в его/ее обработке устной и письменной речи (например, Ventura et al., 2004; Ziegler et al., 2004; Alario et al. , 2007; Burgos et al., 2014). Это явление известно в литературе как орфографическая интерференция ; орфография оказывает облегчающее или разрушающее воздействие на восприятие устной речи. Орфографическая интерференция влияет на грамотных людей, когда они учат новое слово. Учащиеся могут интегрировать орфографические характеристики нового слова в его ментальную репрезентацию, тем самым полностью изменяя свое восприятие слова. Орфографические помехи явно присутствуют в таких тестах, как тест Stroop Color and Word Test (Струп, 19 лет).35; см. обзор MacLeod, 1991), в котором читатель не может деактивировать орфографию написанного слова. Эти парадигмы указывают на то, что характеристики письменного слова влияют на процессы как речи, так и чтения.

, 2007; Burgos et al., 2014). Это явление известно в литературе как орфографическая интерференция ; орфография оказывает облегчающее или разрушающее воздействие на восприятие устной речи. Орфографическая интерференция влияет на грамотных людей, когда они учат новое слово. Учащиеся могут интегрировать орфографические характеристики нового слова в его ментальную репрезентацию, тем самым полностью изменяя свое восприятие слова. Орфографические помехи явно присутствуют в таких тестах, как тест Stroop Color and Word Test (Струп, 19 лет).35; см. обзор MacLeod, 1991), в котором читатель не может деактивировать орфографию написанного слова. Эти парадигмы указывают на то, что характеристики письменного слова влияют на процессы как речи, так и чтения.

Влияние орфографии на восприятие хорошо задокументировано с использованием поведенческих парадигм. Классические исследования орфографической интерференции показали, что люди, которые умеют говорить, но неграмотны или владеют только неалфавитной орфографией, неспособны вербально смешивать или сегментировать фонемы (Morais et al. , 19).79; Рид и др., 1986). Другие ранние результаты показывают, что орфография влияет на обнаружение рифм (Seidenberg and Tanenhaus, 1979) и что слушатели сообщают о различиях в количестве фонем в омофонах из-за присутствия дополнительной графемы (как в паре «мука/цветок», в которой часто считалось, что второе написание содержит дополнительную фонему; Ehri and Wilce, 1980).

, 19).79; Рид и др., 1986). Другие ранние результаты показывают, что орфография влияет на обнаружение рифм (Seidenberg and Tanenhaus, 1979) и что слушатели сообщают о различиях в количестве фонем в омофонах из-за присутствия дополнительной графемы (как в паре «мука/цветок», в которой часто считалось, что второе написание содержит дополнительную фонему; Ehri and Wilce, 1980).

Недавние работы, изучающие это явление, были сосредоточены на времени реакции (Miller and Swick, 2003; Ziegler and Muneaux, 2007) или эффектах прайминга (Damian and Bowers, 2003). Растл и др. (2011) манипулировали согласованностью орфографии и звука в новых словах во время называния картинок и слуховых лексических решений и определили, что орфографические факторы влияют на производство речи, даже когда говорящий не читает. Ортографические помехи также изучались с помощью исследований изображений, включая измерения потенциалов, связанных с событиями (ERP; Weber-Fox et al., 2003; Pattamadilok et al., 2009).), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ; Castro-Caldas and Reis, 2003) и функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ; Shankweiler et al. , 2008).

, 2008).

Влияние орфографии на имплицитную обработку

Большинство из вышеперечисленных работ посвящено явному обучению. Участникам предстояло сделать выбор или от них требовалось дать ответ, основанный на их сознательном восприятии стимулов. В меньшем количестве исследований изучалось влияние орфографии на имплицитное обучение. Этот тип обработки можно количественно оценить, измерив моторное обучение, которое не требует сознательного осознания; участнику нужно только производить стимулы, а не принимать по ним решения. Исследователи могут количественно оценить артикуляционную стабильность людей, когда они говорят и читают вслух, — многообещающая мера, открывающая окно в имплицитное обучение.

Показатели артикуляционной стабильности использовались для оценки имплицитной обработки в зависимости от нагрузки у детей и взрослых с типичным развитием речи или нарушениями речи и языка (Goffman et al., 2007; McMillan et al., 2009; Heisler et al., 2010). В этих измерениях количественно оцениваются кинематические параметры движения, а затем определяется степень, в которой повторяющиеся движения или произведения высказывания сходятся на едином базовом шаблоне (Smith et al. , 2000). Эти меры использовались для изучения различных явлений в речи и языковом воспроизведении, начиная с последствий изменения одной фонемы (Гоффман и Смит, 1999), на развитие и созревание (Wohlert, Smith, 1998), на заикание и другие двигательные нарушения речи (Kleinow et al., 2001).

, 2000). Эти меры использовались для изучения различных явлений в речи и языковом воспроизведении, начиная с последствий изменения одной фонемы (Гоффман и Смит, 1999), на развитие и созревание (Wohlert, Smith, 1998), на заикание и другие двигательные нарушения речи (Kleinow et al., 2001).

Впервые эта мера была применена к лицам с разными навыками чтения (Saletta et al., 2015). Мы индексировали имплицитное обучение, анализируя сегментарную точность и артикуляционную стабильность участников, поскольку они выучили не-слова, различающиеся по модальности представления (слуховое или письменное) и орфографической прозрачности (прозрачное/последовательное написание против непрозрачного/непоследовательного написания). Результаты показывают, что воспроизведение речи более точное, когда несловесные стимулы читаются вслух, чем когда они просто слышатся и повторяются. Важно отметить, что это увеличение точности сохраняется даже после удаления письменного текста. Это указывает на то, что говорящие интегрировали орфографические характеристики не-слов в свои лексические представления, и поддерживает осмысление чтения как интерактивного (а не строго нисходящего) процесса.

Изменчивость движения: адаптивная или негативная?

При изучении этих данных о воспроизведении речи решающим моментом является то, что интерпретация повышенной стабильности неясна. Традиционно стабильность движения рассматривалась с точки зрения того, что большая стабильность свидетельствует о лучшем обучении или продуктивной эффективности, а большая изменчивость является негативным процессом. Например, исследователи, изучающие спокойную стойку на силовой пластине, считали, что увеличение раскачивания свидетельствует о постуральной нестабильности, а уменьшение раскачивания указывает на большую стабильность (Woollacott et al., 19).86). Большая изменчивость была показана у пожилых людей, у которых наблюдается замедление онлайновых сенсомоторных механизмов, что делает их менее способными модулировать свое влияние (Fraizer and Mitra, 2008). Было обнаружено, что в речевой области дети более вариабельны в своих артикуляционных выводах, чем взрослые (Smith and Zelaznik, 2004), и клинические популяции, такие как заикающиеся, также в целом более вариабельны (MacPherson and Smith, 2013).

Однако при более глубоком изучении этого эффекта эта интерпретация неясна. Большая изменчивость движений может быть адаптивным процессом, облегчающим обучение. В условиях обучения, например, когда система ребенка развивается или система взрослого изменяется из-за старения, двигательная изменчивость может указывать на гибкость. Хотя это может показаться нелогичным, это было показано в литературе по управлению двигателем в нескольких парадигмах. Здоровые взрослые и пациенты с болезнью Паркинсона могут демонстрировать повышенное влияние как стратегию, позволяющую человеку преодолевать нарушения своего равновесия. В этих случаях уменьшение постурального влияния может указывать на скованность и замораживание степеней свободы, снижая способность человека восстанавливаться после возмущения (Chagdes et al., в редакции). Исследования траекторий дотягивания младенцев показывают, что дотягивание не ограничивается независимой рукой, но различается в зависимости от позы тела, дотягивания из разных положений и с разной скоростью, свободы другой руки и других факторов. У младенцев наблюдается регресс контроля над траекторией даже после нескольких месяцев практики дотягивания, что указывает на то, что ранняя изменчивость действительно облегчает обучение (Thelen and Spencer, 19).98). Уоддингтон и Адамс (2003) обнаружили, что ношение текстурированных стелек для улучшения распознавания движений улучшало способность футболистов различать выворот лодыжки, что потенциально снижало риск травм нижних конечностей. Исходя из этой парадигмы, Davids et al. (2003) утверждают, что изменчивость двигательной активности необходима для адаптации людей к динамичной среде.

У младенцев наблюдается регресс контроля над траекторией даже после нескольких месяцев практики дотягивания, что указывает на то, что ранняя изменчивость действительно облегчает обучение (Thelen and Spencer, 19).98). Уоддингтон и Адамс (2003) обнаружили, что ношение текстурированных стелек для улучшения распознавания движений улучшало способность футболистов различать выворот лодыжки, что потенциально снижало риск травм нижних конечностей. Исходя из этой парадигмы, Davids et al. (2003) утверждают, что изменчивость двигательной активности необходима для адаптации людей к динамичной среде.

Рассмотрение постуральной изменчивости или двигательной изменчивости конечностей как адаптивного процесса может быть более интуитивным, чем применение этой концепции к изменчивости речи. Однако важно отметить, что повышенная изменчивость речеобразования не всегда является функцией неупорядоченной системы. Скорее, это может фактически помочь учащимся, изучающим речь и язык, найти оптимальные и динамически изменяющиеся (гибкие) производственные модели. Мы можем применить эту точку зрения к артикуляционной стабильности людей, когда они говорят или читают вслух. Наша предыдущая работа (Saletta et al., 2015) указывает на то, что речевое движение было более вариабельным при чтении слов, представленных в письменной модальности с относительно непрозрачным написанием. Основываясь на литературе по контролю моторики, мы можем сделать вывод, что речевые движения участников стали более изменчивыми, когда они столкнулись с орфографией в более сложной задаче, потому что участники были вынуждены взаимодействовать со словами на более глубоком уровне. Это облегчает реорганизацию их репрезентаций не-слова и интеграцию этой новой информации.

Мы можем применить эту точку зрения к артикуляционной стабильности людей, когда они говорят или читают вслух. Наша предыдущая работа (Saletta et al., 2015) указывает на то, что речевое движение было более вариабельным при чтении слов, представленных в письменной модальности с относительно непрозрачным написанием. Основываясь на литературе по контролю моторики, мы можем сделать вывод, что речевые движения участников стали более изменчивыми, когда они столкнулись с орфографией в более сложной задаче, потому что участники были вынуждены взаимодействовать со словами на более глубоком уровне. Это облегчает реорганизацию их репрезентаций не-слова и интеграцию этой новой информации.

Влияние орфографии на плохо читающих

Взаимодействие между говорением и чтением вслух различается у людей с разным уровнем навыков чтения. Дети, приобретающие навыки чтения нетипично, могут не интегрировать орфографическую информацию в свой процесс развития фонологических представлений. Развитие речи и чтения содержит важные параллели. У детей с типичным развитием обработка устной речи идет по континууму от целостной до сегментарной обработки. Согласно Nittrouer et al. (1989), самая ранняя речь детей опосредована значением. Самая ранняя контрастная единица, используемая детьми, часто представляет собой один или несколько слогов, составляющих слово или формульную фразу, а не фонему или признак. К своему второму дню рождения дети начинают реорганизовывать свою фонологическую обработку от целого слова к более сегментарному уровню (Dodd and McIntosh, 2009). Затем, когда малыши становятся дошкольниками, постепенно появляется дифференциация ниже уровня слога.

У детей с типичным развитием обработка устной речи идет по континууму от целостной до сегментарной обработки. Согласно Nittrouer et al. (1989), самая ранняя речь детей опосредована значением. Самая ранняя контрастная единица, используемая детьми, часто представляет собой один или несколько слогов, составляющих слово или формульную фразу, а не фонему или признак. К своему второму дню рождения дети начинают реорганизовывать свою фонологическую обработку от целого слова к более сегментарному уровню (Dodd and McIntosh, 2009). Затем, когда малыши становятся дошкольниками, постепенно появляется дифференциация ниже уровня слога.

Начало чтения способствует другой реорганизации, аналогичной наблюдаемой в разговорной речи. На пути к чтению дети проходят несколько этапов. Чтобы достичь профессионального чтения, сначала проводится визуальная/логографическая стадия, во время которой дети используют характерные графические элементы для распознавания печатного слова (Masonheimer et al., 19). 84). Этот зарождающийся период грамотности сменяется алфавитной стадией, на которой дети могут использовать правила соответствия графемы и фонемы для декодирования новых слов (Kamhi and Catts, 2012). Опытные читатели могут достичь более автоматической идентификации написанных слов посредством визуального распознавания слов (Ventura et al., 2007). В конечном счете, дети с трудностями чтения не в состоянии выполнить эту реорганизацию эффективно и результативно. Хотя не все теоретики поддерживают эту стадийную гипотезу обучения чтению (например, Стюарт и Колтхарт, 1988) — действительно, в частности, в языках с правильной орфографией может не быть логографической стадии (Wimmer and Hummer, 1990) — примечательно, насколько сходным образом протекают пути развития говорения и чтения, что еще больше подтверждает взаимодействие этих двух явлений.

84). Этот зарождающийся период грамотности сменяется алфавитной стадией, на которой дети могут использовать правила соответствия графемы и фонемы для декодирования новых слов (Kamhi and Catts, 2012). Опытные читатели могут достичь более автоматической идентификации написанных слов посредством визуального распознавания слов (Ventura et al., 2007). В конечном счете, дети с трудностями чтения не в состоянии выполнить эту реорганизацию эффективно и результативно. Хотя не все теоретики поддерживают эту стадийную гипотезу обучения чтению (например, Стюарт и Колтхарт, 1988) — действительно, в частности, в языках с правильной орфографией может не быть логографической стадии (Wimmer and Hummer, 1990) — примечательно, насколько сходным образом протекают пути развития говорения и чтения, что еще больше подтверждает взаимодействие этих двух явлений.

Эта трансформация также проявляется в различиях между типичными и атипичными взрослыми читателями (Castro-Caldas and Reis, 2003; Ziegler et al. , 2003). Трудности в приобретении навыков грамотности оказывают каскадное воздействие на нейронную организацию. Многочисленные нейровизуализационные исследования выявили различия в зрительных навыках (Dehaene et al., 2015) и обработке речи у взрослых с плохими навыками чтения (например, Shankweiler et al., 2008). Взрослые с нарушениями чтения могут использовать относительно глобальное или грубое кодирование, а не мелкозернистые сопоставления графем-фонем, используемые типичными читателями. Это означает, что они могут в большей степени полагаться на визуальные характеристики слов, чем на их фонологические характеристики (Lavidor et al., 2006), и, таким образом, на плохо читающих больше влияют орфографические нарушения. Напротив, согласно Bolger et al. (2008), более опытные читатели в большей степени подвержены влиянию фонологического/орфографического несоответствия. Таким образом, люди с более высокими навыками чтения должны быть более чувствительны к изменениям орфографической прозрачности.

, 2003). Трудности в приобретении навыков грамотности оказывают каскадное воздействие на нейронную организацию. Многочисленные нейровизуализационные исследования выявили различия в зрительных навыках (Dehaene et al., 2015) и обработке речи у взрослых с плохими навыками чтения (например, Shankweiler et al., 2008). Взрослые с нарушениями чтения могут использовать относительно глобальное или грубое кодирование, а не мелкозернистые сопоставления графем-фонем, используемые типичными читателями. Это означает, что они могут в большей степени полагаться на визуальные характеристики слов, чем на их фонологические характеристики (Lavidor et al., 2006), и, таким образом, на плохо читающих больше влияют орфографические нарушения. Напротив, согласно Bolger et al. (2008), более опытные читатели в большей степени подвержены влиянию фонологического/орфографического несоответствия. Таким образом, люди с более высокими навыками чтения должны быть более чувствительны к изменениям орфографической прозрачности. Еще неизвестно, какие из этих выводов получат эмпирическую поддержку в будущих исследованиях, изучающих имплицитное обучение и производство речи. Кроме того, эти различия могут быть более очевидными в языках с разной степенью орфографической согласованности. Серрано и Дефиор (2008) заявляют, что языки с большей орфографической прозрачностью могут быть связаны с менее серьезными трудностями при чтении. Кроме того, дети с нарушениями чтения могут испытывать большие трудности при чтении более непрозрачных языков (Kamhi and Catts, 2012).

Еще неизвестно, какие из этих выводов получат эмпирическую поддержку в будущих исследованиях, изучающих имплицитное обучение и производство речи. Кроме того, эти различия могут быть более очевидными в языках с разной степенью орфографической согласованности. Серрано и Дефиор (2008) заявляют, что языки с большей орфографической прозрачностью могут быть связаны с менее серьезными трудностями при чтении. Кроме того, дети с нарушениями чтения могут испытывать большие трудности при чтении более непрозрачных языков (Kamhi and Catts, 2012).

Выводы

Разговор и чтение вслух связаны общими механизмами обработки и обучения. Орфография влияет не только на чтение, но и на речеобразование. Как на чтение, так и на речь влияют входные данные, например, слышится или читается новое слово, поскольку чтение и речь (т. Е. Чтение вслух) повышают точность и стабильность по сравнению со слухом и речью (т. Е. Повторением). Речевое производство, от фонологического кодирования и артикуляционного планирования до артикуляционного исполнения, глубоко трансформируется орфографическими знаниями. Добавление большего количества слуховых данных не меняет производство нового слова, но добавление орфографических данных может повысить точность речи и вызвать сдвиги в артикуляционной вариативности. Возможно, что, в отличие от предыдущих интерпретаций изменчивости движений конечностей, изменчивость речевых движений на самом деле может быть адаптивным процессом, способствующим глубине обучения. Грамотные люди могут интегрировать орфографию в представление нового слова и делают это, даже не принимая сознательного решения сделать это. Все эти эффекты различаются у говорящих с разной степенью владения чтением. В конечном счете, письменные характеристики слова влияют даже на выполнение задач, не связанных с письменным текстом. Эти концепции поддерживают идею чтения и говорения как интерактивных процессов, опосредованных различиями в навыках чтения.

Добавление большего количества слуховых данных не меняет производство нового слова, но добавление орфографических данных может повысить точность речи и вызвать сдвиги в артикуляционной вариативности. Возможно, что, в отличие от предыдущих интерпретаций изменчивости движений конечностей, изменчивость речевых движений на самом деле может быть адаптивным процессом, способствующим глубине обучения. Грамотные люди могут интегрировать орфографию в представление нового слова и делают это, даже не принимая сознательного решения сделать это. Все эти эффекты различаются у говорящих с разной степенью владения чтением. В конечном счете, письменные характеристики слова влияют даже на выполнение задач, не связанных с письменным текстом. Эти концепции поддерживают идею чтения и говорения как интерактивных процессов, опосредованных различиями в навыках чтения.

Заявление о конфликте интересов

Автор заявляет, что исследование проводилось в отсутствие каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Ссылки

Аларио, Ф. К., Перре, Л., Кастель, К., и Циглер, Дж. К. (2007). Еще раз о роли орфографии в речеобразовании. Познание 102, 464–475. doi: 10.1016/j.cognition.2006.02.002

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Bolger, D.J., Hornickel, J., Cone, N.E., Burman, D.D., and Booth, J.R. (2008). Нейронные корреляты эффектов орфографической и фонологической согласованности у детей. Гул. Карта мозга. 29, 1416–1429. doi: 10.1002/hbm.20476

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Бургос П., Куккиарини К., ван Хаут Р. и Стрик Х. (2014). Приобретение фонологии у испанских изучающих голландский язык: модели ошибок в произношении. Ланг. науч. 41, 129–142. doi: 10.1016/j.langsci.2013.08.015

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Кастро-Калдас, А., и Рейс, А. (2003). Знание орфографии — это революция в мозгу. Читать. Письм. 16, 81–97. doi: 10.1023/A:1021798106794

doi: 10.1023/A:1021798106794

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Дамиан М. и Бауэрс Дж. (2003). Влияние орфографии на производство речи в парадигме подготовки формы. Дж. Мем. Ланг. 49, 119–132. дои: 10.1016/S0749-596X(03)00008-1

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Google Scholar

Дэвидс К., Шаттлворт Р., Баттон К., Реншоу И. и Глейзер П. (2003). «Основной шум» — повышение вариативности информационных ограничений улучшает управление движением: комментарий к Waddington and Adams (2003). руб. Дж. Спорт Мед. 38, 601–605. doi: 10.1136/bjsm.2003.007427

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Дехане С., Коэн Л., Мораис Дж. и Колинский Р. (2015). От неграмотного к грамотному: поведенческие и мозговые изменения, вызванные приобретением навыков чтения. Нац. Преподобный Нейроски. 16, 234–244. doi: 10.1038/nrn3924

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Додд Б. и Макинтош Б. (2009). Фонология двухлетнего ребенка: влияние ввода, двигательных и когнитивных способностей на развитие. Дж. Чайлд Ланг. 37, 1027–1046. doi: 10.1017/S03050009099

и Макинтош Б. (2009). Фонология двухлетнего ребенка: влияние ввода, двигательных и когнитивных способностей на развитие. Дж. Чайлд Ланг. 37, 1027–1046. doi: 10.1017/S03050009099

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Эри, Л. К., и Уилс, Л. С. (1980). Влияние орфографии на осмысление читателями фонематической структуры слов. Заяв. Психолингвист. 1, 371–385. doi: 10.1017/S0142716400009802

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Fraizer, EV, and Mitra, S. (2008). Методологические и интерпретационные вопросы двойной задачи позы и познания в вертикальном положении. Осанка походки 27, 271–279. doi: 10.1016/j.gaitpost.2007.04.002

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Гоффман Л., Геркен Л. и Луккези Дж. (2007). Отношения между сегментарной и моторной изменчивостью в просодически сложных несловесных последовательностях. J. Язык речи. Слышать. Рез. 50, 444–458. doi: 10.1044/1092-4388(2007/031)

doi: 10.1044/1092-4388(2007/031)

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Гоффман Л. и Смит А. (1999). Развитие и фонетическая дифференциация речевых движений. Дж. Эксп. Психол. Гум. Восприятие. Выполнять. 25, 649–660. doi: 10.1037/0096-1523.25.3.649

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Хейслер Л., Гоффман Л. и Янгер Б. (2010). Лексические и артикуляционные взаимодействия в детской речи. Дев. наука . 13, 722–730. doi: 10.1111/j.1467-7687.2009.00930.x

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Камхи, А. Г., и Каттс, Х. В. (2012). «Развитие чтения», в Language and Reading Disabilities, 3rd Edn. , редакторы А.Г. Камхи и Х.В. Кэттс (Бостон, Массачусетс: Пирсон), 24–44.

Кляйнов, Дж., Смит, А., и Рэмиг, Л.О. (2001). Речево-моторная стабильность при ИЗЛ: эффекты манипуляций с частотой и громкостью. J. Язык речи. Слышать. Рез. 44, 1041–1051. doi: 10.1044/1092-4388(2001/082)

Рез. 44, 1041–1051. doi: 10.1044/1092-4388(2001/082)

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Лавидор М., Джонстон Р. и Сноулинг М. Дж. (2006). Когда фонология терпит неудачу: эффекты орфографического соседства при дислексии. Брэйн Ланг. 96, 318–329. doi: 10.1016/j.bandl.2005.06.009

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

MacLeod, CM (1991). Полвека исследований эффекта Струпа: комплексный обзор. Псих. Бык. 109, 163–203. doi: 10.1037/0033-2909.109.2.163

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Макферсон М.К. и Смит А. (2013). Влияние длины предложения и синтаксической сложности на речевой моторный контроль заикающихся детей. J. Язык речи. Слышать. Рез. 56, 89–102. doi: 10.1044/1092-4388(2012/11-0184)

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Мейсонхеймер П., Драм П. и Эри Л. (1984). Приводит ли идентификация экологических отпечатков к изучению слов детьми? Дж. Рид. Поведение 16, 257–271.

Приводит ли идентификация экологических отпечатков к изучению слов детьми? Дж. Рид. Поведение 16, 257–271.

Google Scholar

Макмиллан, К. Т., Корли, М., и Ликли, Р. Дж. (2009). Артикуляционные доказательства обратной связи и конкуренции в речевом производстве. Ланг. Познан. Процесс. 24, 44–66. doi: 10.1080/01690960801998236

CrossRef Full Text | Google Scholar

Миллер, К. М., и Свик, Д. (2003). Орфография влияет на восприятие речи у пациентов с алексией. J. Cogn. Неврологи. 15, 981–990. doi: 10.1162/0898920007371

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Мораис Дж., Кэри Л., Алегрия Дж. и Бертельсон П. (1979). Возникает ли осознание речи как последовательности звуков спонтанно? Познание 7, 323–331. doi: 10.1016/0010-0277(79)

-9

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ниттруер С., Стаддерт-Кеннеди М. и Макгоуэн Р. С. (1989). Возникновение фонетических сегментов: свидетельство спектральной структуры фрикативно-гласных слогов, произносимых детьми и взрослыми. J. Речь Слушай. Рез. 32, 120–132. doi: 10.1044/jshr.3201.120

J. Речь Слушай. Рез. 32, 120–132. doi: 10.1044/jshr.3201.120

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Паттамадилок К., Перре Л., Дюфау С. и Циглер Дж. (2009). Он-лайн орфографические воздействия на разговорную речь в семантической задаче. Дж. Когн. Неврологи. 21, 169–179. doi: 10.1162/jocn.2009.21014

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Rastle, K., McCormick, S.F., Bayliss, L., and Davis, CJ (2011). Орфография влияет на восприятие и производство речи. Дж. Эксп. Психол. Учиться. Мем. Познан. 37, 1588–1594. doi: 10.1037/a0024833

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Рид, К., Чжан, Ю.-Ф., Ни, Х.-Ю., и Дин, Б.-К. (1986). Способность манипулировать звуками речи зависит от знания алфавитного правописания. Познание 24, 31–44. doi: 10.1016/0010-0277(86)

-XPubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Салетта М. , Гоффман Л. и Брентари Д. (2015). Навыки чтения и знакомство с орфографией влияют на производство речи. Заяв. Психолингвист. 36, 1–24. doi: 10.1017/S0142716415000053

, Гоффман Л. и Брентари Д. (2015). Навыки чтения и знакомство с орфографией влияют на производство речи. Заяв. Психолингвист. 36, 1–24. doi: 10.1017/S0142716415000053

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Зайденберг М.С. и Таненхаус М.К. (1979). Орфографические эффекты при мониторинге рифм. Дж. Эксп. Психол. Гум. Учиться. Мем. 5, 546–554. doi: 10.1037/0278-7393.5.6.546

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Серрано Ф. и Дефиор С. (2008). Проблемы скорости дислексии в прозрачной орфографии. Энн. Дислексия 58, 81–95. doi: 10.1007/s11881-008-0013-6

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Shankweiler, D., Mencl, W.E., Braze, D., Tabor, W., Pugh, K.R., and Fulbright, R.K. (2008). Различия в чтении и мозг: корковая интеграция речи и печати при обработке предложений зависит от навыков чтения. Дев. Нейропсихология. 33, 745–775. doi: 10.1080/87565640802418688

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Смит А. , Джонсон М., Макгиллем К. и Гоффман Л. (2000). Об оценке устойчивости и шаблонности речевых движений. J. Язык речи. Слышать. Рез. 43, 277–286.

, Джонсон М., Макгиллем К. и Гоффман Л. (2000). Об оценке устойчивости и шаблонности речевых движений. J. Язык речи. Слышать. Рез. 43, 277–286.

Реферат PubMed | Google Scholar

Смит А. и Желязник Х. Н. (2004). Развитие функциональных синергий речедвигательной координации в детском и подростковом возрасте. Дев. Психобиол. 45, 22–33. doi: 10.1002/dev.20009

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Stroop, JR (1935). Исследования вмешательства в серийных словесных реакций. Дж. Эксп. Психол. 18, 643–662. дои: 10.1037/h0054651

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Google Scholar

Стюарт М. и Колтхарт М. (1988). Чтение развивается поэтапно? Познание 30, 139–181. doi: 10.1016/0010-0277(88)

-8

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Телен Э. и Спенсер Дж. П. (1998). Постуральный контроль при дотягивании до младенцев раннего возраста: динамический системный подход. Неврологи. Биоповедение. Ред. 22, 507–514. doi: 10.1016/S0149-7634(97)00037-7

Неврологи. Биоповедение. Ред. 22, 507–514. doi: 10.1016/S0149-7634(97)00037-7

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Вентура П., Мораис Дж. и Колинский Р. (2007). Развитие эффекта орфографической согласованности при распознавании речи: от сублексической к лексической вовлеченности. Познание 105, 547–576. doi: 10.1016/j.cognition.2006.12.005

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Вентура П., Мораис Дж., Паттамадилок К. и Колинский Р. (2004). Локус эффекта орфографической согласованности при слуховом распознавании слов. Ланг. Познан. Процесс. 19, 57–95. doi: 10.1080/01690960344000134

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Уоддингтон Г. и Адамс Р. (2003). Стельки футбольных бутс и чувствительность к степени выворачивания голеностопного сустава. руб. Дж. Спорт Мед. 37, 170–175. doi: 10.1136/bjsm.37.2.170

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Вебер-Фокс, К. , Спенсер, Р., Куадрадо, Э., и Смит, А. (2003). Развитие нейронных процессов, опосредующих рифмовые суждения: фонологические и орфографические взаимодействия. Дев. Психобиол. 43, 128–145. doi: 10.1002/dev.10128

, Спенсер, Р., Куадрадо, Э., и Смит, А. (2003). Развитие нейронных процессов, опосредующих рифмовые суждения: фонологические и орфографические взаимодействия. Дев. Психобиол. 43, 128–145. doi: 10.1002/dev.10128

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Виммер Х. и Хаммер П. (1990). Как читают и пишут немецкоязычные первоклассники: сомнения в важности логографического этапа. Заяв. Психолингвист. 11, 349–368. doi: 10.1017/S0142716400009620

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Wohlert, A.B., and Smith, A. (1998). Пространственно-временная стабильность движений губ у говорящих старшего возраста. J. Язык речи. Слышать. Рез. 41, 41–50. doi: 10.1044/jslhr.4101.41

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Вуллакотт М., Шамуэй-Кук А. и Нэшнер Л. (1986). Старение и контроль осанки: изменения в сенсорной организации и мышечной организации. Междунар. Дж. Стареющий гул. Дев. 23, 97–114. doi: 10.2190/VXN3-N3RT-54JB-X16X

Дев. 23, 97–114. doi: 10.2190/VXN3-N3RT-54JB-X16X

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Ziegler, JC, and Muneaux, M. (2007). Орфографическое облегчение и фонологическое торможение при распознавании произнесенных слов: исследование развития. Психон. Бык. Ред. 14, 75–80. doi: 10.3758/BF03194031

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Ziegler, JC, Ferrand, L., and Montant, M. (2004). Визуальная фонология: влияние орфографической согласованности на различные задачи распознавания слов на слух. Мем. Когнит. 32, 732–741. doi: 10.3758/BF03195863

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Ziegler, JC, Muneaux, M., and Grainger, J. (2003). Эффекты соседства при слуховом распознавании слов: фонологическая конкуренция и орфографическая помощь. Дж. Мем. Ланг. 48, 779–793. doi: 10.1016/S0749-596X(03)00006-8

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Печать в речь и речь в печать: картирование ранней грамотности

На этой странице:

- Грамотность начинается с устной речи

- Понимание алфавитного кода

- Сегментация и кодирование произносимых слов

- Представляем функции преобразования речи в печать и печати в речь вместе

- Распознавание повторяющихся шаблонов

- Написание слов фонетически

- Разработка автоматического распознавания слов

- Наша группа исследователей и практиков чтения

Введение

Недавно среди ученых было много дискуссий о «науке чтения». Такие дискуссии продвигают вперед науку, которая постоянно развивается с течением времени, но тем временем, что делать практикующему специалисту, находящемуся на передовой?

Такие дискуссии продвигают вперед науку, которая постоянно развивается с течением времени, но тем временем, что делать практикующему специалисту, находящемуся на передовой?

Учителям нужна ясность, а не путаница в отношении того, как давать основанные на фактах и содержательные инструкции, которые, как мы знаем, могут принести 90-95% учащихся к чтению на уровне класса.

Несмотря на то, что чтение является сложной задачей, одна из проблем, по-видимому, связана с тем, как обучать базовым навыкам, обычно возникающим в период от дошкольного до первого или второго класса.

The Reading Peaceniks

Авторы этой статьи — группа исследователей и практиков, которые стремятся положить конец разногласиям в «войнах за чтение» и помочь детям научиться читать и писать компетентно и с удовольствием. См. список редакторов, а также 25 признанных на национальном уровне коллег, которые поддерживают эту работу.

Грамотность начинается с устной речи

Новое овладение грамотой строится на постоянном овладении устной речью, которую дети развивают, слушая других и выражая свои мысли и чувства. Когда они слушают, как читают интересные книги, ведут беседы и обсуждают интересующие их темы, дети укрепляют пути разговорной речи в мозгу. Эффективное обучение грамоте постепенно отображает новые нейронные сети, тесно связанные с этими речевыми сетями.

Когда они слушают, как читают интересные книги, ведут беседы и обсуждают интересующие их темы, дети укрепляют пути разговорной речи в мозгу. Эффективное обучение грамоте постепенно отображает новые нейронные сети, тесно связанные с этими речевыми сетями.

Благодаря моделированию и четкому, систематическому обучению навыки чтения и письма развиваются вместе с течением времени по мере того, как дети получают знания о мире, расширяют словарный запас и расширяют свое понимание того, как произнесенные слова представлены в печатном виде.

Ранняя грамотность выигрывает от обучения как от печати к речи, так и от речи к печати, создавая связи в мозгу, которые связывают новые знания об алфавите с тем, что дети уже знают и постоянно изучают слова — их произношение, их значение и их использование.

Понимание алфавитного кода

Дети не могут научиться читать, запоминая внешний вид слов или используя подсказки, такие как картинки, для угадывания написанных слов. Им нужно понять, что алфавит — это код, научиться использовать его, чтобы сделать видимыми свои произнесенные слова ( код-код ) и понимать слова, написанные кем-то другим ( де-код ).

Им нужно понять, что алфавит — это код, научиться использовать его, чтобы сделать видимыми свои произнесенные слова ( код-код ) и понимать слова, написанные кем-то другим ( де-код ).

Буквы обозначают отдельные звуки, которые мы произносим и слышим при произнесении слова. Когда мы учились говорить, нам не нужно было осознавать, что в словах произносятся отдельные звуки (фонемы). Однако, чтобы использовать алфавит в качестве кода для произносимых звуков, дети должны осознавать каждую фонему, которую они произносят при произнесении слова. Этот важный навык известен как знание фонем (PA).

Чтобы освоить алфавитный код, важно развить автоматическую способность идентифицировать эти звуки речи (около 40 в английском языке) и связывать их с буквами или сочетаниями букв (графемами). Понимание этого процесса помогает учителям направлять обучение детей с помощью четких и систематических инструкций. Слабо развитая ПА устойчиво связана с плохим чтением и правописанием. Имеющиеся данные поддерживают обучение PA сегментированию и смешиванию для всех первых читателей и более интенсивное обучение для читателей, испытывающих затруднения. Учителя должны адаптировать обучение, когда это возможно, к потребностям отдельных учащихся.

Имеющиеся данные поддерживают обучение PA сегментированию и смешиванию для всех первых читателей и более интенсивное обучение для читателей, испытывающих затруднения. Учителя должны адаптировать обучение, когда это возможно, к потребностям отдельных учащихся.

Сегментирование и кодирование произносимых слов

Когда детям говорят, что буква «м» обозначает звук /мм/, они понимают, что буква обозначает звук, который они произносят и слышат. Однако, чтобы прочитать и написать слово, подобное mat , дети также должны распознать , что они произносят три разных звука, когда произносят слово mat . Написание слов требует сосредоточения внимания на произношении каждого звука, поскольку слово сегментировано. Решающим и самым трудным шагом является осознание полной последовательности звуков при произнесении слова, чтобы эти звуки речи можно было связать с буквами и использовать для составления осмысленного слова.

Сегментация звуков слова непроста для многих учащихся, и ее необходимо осваивать с помощью инструкций и практики, пока это не станет автоматическим. Знакомство с фонемами и их сегментирование следует обучать параллельно со знанием букв и изучением фонем. Если дети сегментируют знакомое слово, например или , чтобы составить его по буквам, звуки речи связываются с конкретными буквами, которые используются для того, чтобы произнесенное слово было видимым.

Знакомство с фонемами и их сегментирование следует обучать параллельно со знанием букв и изучением фонем. Если дети сегментируют знакомое слово, например или , чтобы составить его по буквам, звуки речи связываются с конкретными буквами, которые используются для того, чтобы произнесенное слово было видимым.

Видимые буквы, которые они собирают или пишут, могут помочь им сохранить в памяти произношение этого звука. Физический акт письма также добавляет к этим мультимодальным связям больше двигательного обучения. Этот процесс называется кодированием.

Знакомство с преобразованием речи в печать и воспроизведением речи вместе

Детям не нужно учить названия, формы и звуки всех 26 прописных и строчных букв, прежде чем они приступят к построению реальных слов. Дети в возрасте четырех лет могут развивать PA и практиковать несколько пар фонема-буква, когда они учатся кодировать простые слова согласная-гласная-согласная (CVC). Использование букв для написания значимых слов физически увлекательно и конструктивно. Например, дети могут начать с прослушивания предложения со словом 9.0367 кот в нем. Затем им можно показать, как разделить кот на его звуки и использовать подвижные плитки алфавита, чтобы написать кот — C-A-T. Они могут указывать на буквы, смешивая их обратно в слово cat .

Например, дети могут начать с прослушивания предложения со словом 9.0367 кот в нем. Затем им можно показать, как разделить кот на его звуки и использовать подвижные плитки алфавита, чтобы написать кот — C-A-T. Они могут указывать на буквы, смешивая их обратно в слово cat .