Как культурный человек должен относиться к природе | Этика. Реферат, доклад, сообщение, краткое содержание, конспект, сочинение, ГДЗ, тест, книга

Французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Все мы пассажиры одного корабля, который называется Земля». Поэтому священный долг каждого из нас — постоянная забота о благополучии нашего общего дома, о его будущем. Бережно, чутко нужно относиться не только к человеку, но и ко всему, что его окружает. Отношение к природе является признаком нравственности и показателем уровня культуры человека.

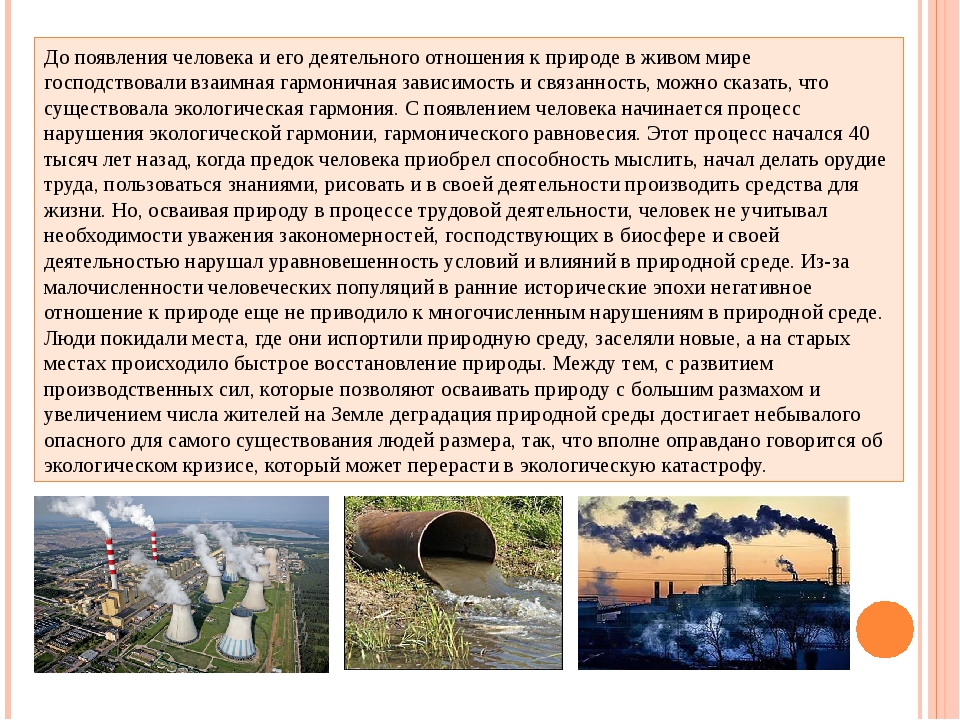

Культурный, воспитанный человек всегда ощущает постоянную связь с природой, относится к ней с позиций экологии. Но когда эта связь прерывается, последствия могут быть крайне отрицательными. Кое-кто считает: «Может, ничего и не случится, если я сломаю только одну веточку, сорву только один цветочек, поймаю бабочку, выпью берёзового сока». Такие «любители природы», как правило, лишь изредка бывают в лесу, на берегу реки, и слишком воспитанными их не назовёшь. Наверное, и вам приходилось видеть выжженные поляны, сломанные деревья и кусты, ужасные свалки мусора, оставленные такими «любителями» после «чудесно проведённого

Наверное, и вам приходилось видеть выжженные поляны, сломанные деревья и кусты, ужасные свалки мусора, оставленные такими «любителями» после «чудесно проведённого

Помните: природа нуждается в вашей помощи. Помогая природе, вы возвращаете долги, возмещая то, что взяли вы или ваши предшественники: сажаете деревья, очищаете источники, подкармливаете птиц и т.д. А отдыхая на природе, просто не забывайте убирать за собой так же, как вы убираете у себя в комнате или во дворе.

В результате человеческой деятельности ежегодно с земли исчезают десятки видов растений и животных, микроорганизмов, истощаются недра Земли. Тяжелейшие убытки приносят природе войны, которые не только аморальны по своей природе, но и грозят настоящей экологической катастрофой.

Нормы этики, регулирующие поведение людей во взаимодействии с природой, создавались давно. Но и в современном обществе они, видоизменяясь, касаются поведения не только отдельных людей, но и стран и их правительств.

Бывать на природе — посещать местность за пределами больших городов, населённых пунктов, где много зелени, воздуха и т.д. Материал с сайта //iEssay.ru

Экологическое бедствие — происшествие, которое, как правило, возникает вследствие необдуманных действий человека по отношению к природе и причиняет ей вред, создаёт неблагоприятные, тяжёлые условия для существования природы. Экология — связь между человеком, животным, растением и окружающей средой; раздел биологии, где изучаются связи между организмами и окружающей средой.

Современный культурный человек | ИГЭУ

2014 год объявлен в России Годом культуры. В ходе изучения культурологии студенты ИГЭУ написали эссе по проблемам определения понятий «культура» и «современный культурный человек».

Предлагаем Вашему вниманию наиболее интересные работы.

Студенческое научное историческое общество «КЛИО»

Гусева Нина, 1-4:

Культура — это стремление

к совершенству посредством познания

того, что более всего нас заботит,

того, о чем думают и говорят. ..

..

Мэтью Арнольд.

Что значит быть культурным человеком? По моему мнению, культурный человек — это образованный, воспитанный, толерантный, интеллигентный, ответственный. Он уважает себя и окружающих. Культурного человека отличает также творческий труд, стремление к высокому качеству, признательность и умение быть благодарным, любовь к природе и Родине, сострадание и сочувствие к ближнему, доброжелательство.

Культурный человек никогда не солжет, он сохранит самообладание и достоинства в любых жизненных ситуациях, это человек, имеющий четко поставленную цель и добивающийся ее.

Д.С. Лихачев писал: «В чем самая большая цель жизни? Я думаю: увеличивать добро в окружающем нас. А добро — это, прежде всего, счастье всех людей.

Оно слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, которую важно уметь решать. Можно и в мелочи сделать добро человеку, можно и о крупном думать, но мелочь и крупное нельзя разделять…».

Но нельзя полагаться на добро, образование и «правильное» поведение. В наше время люди уделяют слишком мало внимания культуре, а многие даже не задумываются об этом на протяжении всей жизни, тем самым проявляя невежество, лень, эгоизм, лицемерие.

В наше время люди уделяют слишком мало внимания культуре, а многие даже не задумываются об этом на протяжении всей жизни, тем самым проявляя невежество, лень, эгоизм, лицемерие.

Хорошо, если у человека процесс приобщения к культуре, то есть инкультурация, а также приобщение к культурным ценностям и знаниям через социальные институты, то есть социализация, происходят с детства. Ребенок приобщается к традициям, переходящим из поколения в поколение, впитывает положительный опыт семьи и окружающей среды. Ведь в жизни, чем опытней человек, тем он более конкурентоспособен, а если ему есть откуда брать этот опыт, значит, у него есть преимущества.

В заключении, нужно отметить: сколько бы не говорилось о культуре, но «только по делам познается человек».

Идеал культурного человека есть не что иное, как идеал человека, который в любых условиях сохраняет подлинную человечность.

Галкин Олег, 1-4:

В толковом словаре С.И. Ожегова понятие культуры трактуется так: «Это совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей;» культурный человек – «это находящийся на высоком уровне культуры и соответствующий ему», а так же «относящийся к просветительской или интеллектуальной деятельности».

Это определение размытое и не очень понятное. Попробуем порассуждать на тему: «Какого человека принято считать культурным? Как соотносятся образование и культура?» Русские философы (например, Иван Ильин), писатели, публицисты: (Д.С. Лихачёв, Д.А. Гранин, В.А. Солоухин, Л.В. Успенский и др.) не раз полемизировали на эту тему в дискуссиях, очерках и статьях.

Интересные размышления о традициях в культуре находим у Ивана Ильина. Он считает, что будущее культуры в умении быть благодарным за прошлое, то есть впитывать в себя всего того, что уже было создано, но не холодного и расчётливого, « ответной реакции сердца, на уже оказанное тебе благодеяние».

Нельзя не согласиться с этим мнением. Культурный человек способен к познанию мира в его прошлом, настоящем и будущем (это и есть познавательная функция культуры) такой человек способен воспринять всё, что создано другим человеком, его умом руками. Но не завидовать, и тем более «чернить», а воспринимать как интересное явление, оценить и, может быть, познать глубже.

Образованность и культура — понятия соотносимые, но далеко не однозначные. Что значит образованность? Это совокупность определённых знаний из какой либо области. Кстати, кто более образован? Кто углублённо познал определённую науку или имеет широкие представления из целого ряда знаний о мире? Несомненно, образование, знания питают культуру человека, но это лишь часть её. Хорошо об этом сказал Д.С. Лихачёв «Культурный человек-это человек интеллигентный. А интеллигентность не только в знаниях – она в способности понимания другого и уважении его Я».

Культурный человек способен впитывать хорошее и противостоять плохому. Много споров ведётся, например, о культуре языка. Культурный человек не способен на корявую речь, на грубые слова в быту, они претят его натуре. Он всё равно будет стремиться к познанию, как правильнее, лучше сказать, написать, вести диалог. Способность к коммуникации, логичности и доказательности своего мнения – одна из способностей высококультурного человека.

Итак, «культурный человек» – понятие достаточно широкое. Такой человек владеет коммуникативной, образовательной, познавательной культурой, уважает традиции, человек открытый миру.

Блеченкова Анастасия, 1-4:

«Культура – суть организма. История культуры их биография. Культура зарождается в тот момент, когда из первобытно-душевного состояния вечнодетского человечества пробуждается и выделяется великая душа» (Освальд Шпенглер).

Опираясь на эту цитату, хотелось бы порассуждать с точки зрения цивилизационного подхода к истории развития культуры. Я считаю, что культуру определяет время и общество. То есть, личность должна соответствовать времени и общественному представлению о культурном человеке.

Человек – творец культуры. Но все начинается с него самого. Он проходит инкультуризацию еще в детстве, затем социализацию через такие социальные институты, как семья, школа, университет и т.д. Из этого мы можем сделать вывод, что формирование культурного человека во многом зависит от внешних факторов.

Вспомним историю о Маугли. Маленький ребёнок попадает в джунгли, в волчью семью, которая живёт в стае и живет по закону джунглей. Естественно, когда он попадает в деревню, ему непривычно жить по людским правилам.

В современном же мире культурное пространство человека в основном формируют различные средства массовой информации. Телевидение и Интернет вытесняют из культурных потребностей современного человека посещение театров, библиотек, музеев. И это горько осознавать. Ведь все, что сейчас существует, все, что мы изучаем, создавалось людьми. Музыка, литература, великие научные открытия, созданные несколько веков назад, позволили нам жить в таком мире, это база, без которой человек не может считаться культурным, если не знает элементарного.

Музыка, литература, великие научные открытия, созданные несколько веков назад, позволили нам жить в таком мире, это база, без которой человек не может считаться культурным, если не знает элементарного.

Современная социокультурная ситуация, которая определяет формирование культурного человека и требования к нему в современном мире, характеризуется насыщенностью и многообразием динамических процессов. Темпы модернизации охватывают все большее число существующих культурных форм. Стираются грани между различными этническими культурами, национальными образованиями. Исторически сформированная культурная традиция утрачивает приоритет в социальных процессах. Профессиональная деятельность любого рода становится основной формой индивидуального самовыражения.

Культура есть реализация человеческого творчества и свободы, отсюда – многообразие культур и форм культурного развития. На примере субкультуры мы можем хорошо увидеть, как человек может творить, привносить что-то новое внутри своей социальной группы. Также, в каждой стране мы наблюдаем свои религию, архитектуру, язык, танцы, традиционную одежду. И когда человек переезжает в другую страну, он зачастую старается подстраиваться под данную культуру, что лишний раз показывает, как социальная среда влияет на человека.

Также, в каждой стране мы наблюдаем свои религию, архитектуру, язык, танцы, традиционную одежду. И когда человек переезжает в другую страну, он зачастую старается подстраиваться под данную культуру, что лишний раз показывает, как социальная среда влияет на человека.

Из всего этого можно сделать вывод, что культурным человеком в современном мире можно назвать того, кто знает, понимает культуру прошлого, кто соблюдает нормы и правила поведения нынешнего времени, и кто делает вклад в современную культуру, думая о будущем.

Окей, Гоголь: какими качествами должен обладать культурный человек

21

Мне нравится!«Для кого спектакли в ТЮЗе?», «Почему Мамин-Сибиряк на памятнике мрачный?», «Как можно самостоятельно издать книгу?» Запросы, с которыми читатели выходят на наш сайт из поисковых систем, порой заставляют задуматься и нас самих. На самые интересные мы решили отвечать в нашей рубрике «Окей, Гоголь». Сегодня мы пытаемся собрать воедино множество ответов на один вопрос – какими качествами должен обладать культурный человек.

Сегодня мы пытаемся собрать воедино множество ответов на один вопрос – какими качествами должен обладать культурный человек.

Если честно, то сначала мы хотели ограничиться только рекомендацией почитать книгу Дмитрия Сергеевича Лихачева «Письма о добром и прекрасном», но потом подумали, что надо все-таки поговорить на эту тему более развернуто.

Оказывается, вопрос о качествах культурного человека – весьма популярный запрос в интернете. Та же поисковая система «Яндекс» выдает множество результатов, где будет полное совпадение этого вопроса. Мало того, на тех же «Ответ.Мейл.ру» или «Яндекс.Кью» уже зафиксированы эти вопросы как часто задаваемые. И, знаете, нам вдруг показалось, что хорошо, что об этом спрашивают.

Ответы иногда бывают слишком личными, а диапазон качеств – широк. Кто-то формулирует качества культурного человека так: «Он никогда не солжет, – сохранит самообладание и достоинство в любых обстоятельствах и поможет другому, – и каждый день он учится чему-нибудь, а красота – критерий этих знаний». А кто-то так: «Сегодня стать универсальной личностью, как в эпоху Возрождения, весьма трудно и, видимо, невозможно, поскольку объем знаний слишком необъятен. В то же время возможности быть культурным человеком необычайно возросли. Основные характеристики такого человека остаются теми же: знания, объем и глубина которых должны быть значительными, и умения, отмеченные высокой квалификацией и мастерством. К этому надо добавить нравственное и эстетическое воспитание, соблюдение общепринятых норм поведения и создание собственного «воображаемого музея», в котором присутствовали бы лучшие произведения всего мирового искусства».

А кто-то так: «Сегодня стать универсальной личностью, как в эпоху Возрождения, весьма трудно и, видимо, невозможно, поскольку объем знаний слишком необъятен. В то же время возможности быть культурным человеком необычайно возросли. Основные характеристики такого человека остаются теми же: знания, объем и глубина которых должны быть значительными, и умения, отмеченные высокой квалификацией и мастерством. К этому надо добавить нравственное и эстетическое воспитание, соблюдение общепринятых норм поведения и создание собственного «воображаемого музея», в котором присутствовали бы лучшие произведения всего мирового искусства».

Кроме того, перечисляются вежливость, хорошие манеры, воспитание в обществе, постоянное самовоспитание и самообразование в течение всей жизни, нравственность.

В 2017 году наш портал «Культура Екатеринбурга» проводил на улицах города опрос (мы вообще любим выходить на улицу и спрашивать у вас, что вы думаете по какому-либо поводу, и очень скучаем по этой форме общения), где горожане отвечали нам на точно такой же вопрос. Среди ответов были толерантность, честность, экологичность сознания, начитанность, отзывчивость и чувствительность по отношению к другим, самообразование и оперирование хотя бы базой мировой художественной культуры.

Среди ответов были толерантность, честность, экологичность сознания, начитанность, отзывчивость и чувствительность по отношению к другим, самообразование и оперирование хотя бы базой мировой художественной культуры.

Мы переадресовали вопрос о качествах культурного человека двум экспертам. Первой отвечает Татьяна Игоревна Серых, заведующая детской библиотекой №5 («Малая Герценка»), профессиональный художник по куклам, член Творческого союза художников России, обладатель бронзовой медали за вклад в искусство России. То есть человек, который и транслирует культуру и участвует в ее создании:

– На мой взгляд, культурный человек – это…

- Человек образованный, воспитанный, который не стоит на месте, постоянно развивается, учится.

- Человек сдержанный, который не болтает зря, для которого каждое слово, сказанное им, важно, и он отдает себе отчет, что говорит.

- Человек, который умеет молчать.

- Человек, который умеет радоваться, удивляться.

- Человек искренний.

- Человек с внутренним достоинством.

- Человек, который может и хочет поделиться своими впечатлениями, опытом, знаниями, но при этом не навязывает свое мнение.

- Человек, который относится к людям по-доброму, не выделяя кого-то особенно.

- Человек, который не бросит мусор где-либо, даже если его никто не видит.

- Человек творческий.

- Человек аккуратный, который следит за собой, которому небезразлично, в какой среде он живет.

- Человек, который и на людях, и в одиночествеведет себя одинаково достойно».

Еще одним экспертом мы призвали культуролога, театроведа и ректора Гуманитарного университета Льва Абрамовича Закса:

– Современный культурный человек должен обладать набором способностей, знаний, умений и ценностей и в сфере отношений с природой, и в общественных отношениях, и в информационном мире, и в духовной культуре. Сейчас как раз и возникает потребность в особенном социально-культурном сознании: надо осознавать себя не только частью народа, частью страны, но и частью всего человечества, надо осознавать себя частью своей профессиональной группы и этнического сообщества. Человек находится на пересечении бесконечного количества кругов – не трех, не четырех, а бесконечного числа. Каждый раз жизнь требует чего-то нового, но самосознание – то, что управляет нашим взаимоотношением с этими кругами – должно быть современным, и оно заключается как раз в допуске ценности разнообразия, понимании ценности каждой существующей культуры, понимании противоречивости прогресса, понимании сложности и уникальности других людей, понимании ранимости этих людей.

Сейчас как раз и возникает потребность в особенном социально-культурном сознании: надо осознавать себя не только частью народа, частью страны, но и частью всего человечества, надо осознавать себя частью своей профессиональной группы и этнического сообщества. Человек находится на пересечении бесконечного количества кругов – не трех, не четырех, а бесконечного числа. Каждый раз жизнь требует чего-то нового, но самосознание – то, что управляет нашим взаимоотношением с этими кругами – должно быть современным, и оно заключается как раз в допуске ценности разнообразия, понимании ценности каждой существующей культуры, понимании противоречивости прогресса, понимании сложности и уникальности других людей, понимании ранимости этих людей.

Нам нужны определенные «типовые» качества людей в разных сферах жизни, но нужны и неповторимые, уникальные субъекты, потому что именно они творят новое, рождают более совершенные культурные образцы, по которым завтра будет строиться жизнь целых обществ и именно они вносят ощущение богатства жизни, ее динамики и красоты. Представление о том, что незаменимых нет, мне кажется устаревшим.

Представление о том, что незаменимых нет, мне кажется устаревшим.

Культура делает нас сегодня толерантными: толкает к диалогу и, самое главное, повышает требовательность к себе, потому что, знаете ли, легко требовать с других, но начинать надо с себя. Истина старая, но сегодня она востребована. Когда-то Джон Кеннеди хорошо сказал: «Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны». Субъект начинается с понимания: я могу, я хочу, я должен. Это соединение пропорционально вариативно: в какие-то времена я могу позволить себе то, что хочу, но в другие только то, что могу, в какие-то – только то, что должен. Заведомо правильного распределения пропорций нет, но жизнь подсказывает, как нам себя вести.

А «Письма о добром и прекрасном» Дмитрия Сергеевича Лихачева все-таки советуем прочитать всем, кто еще не читал, и перечитать, кто читал давно. Иногда кажется удивительным то, что многое подмеченное в 1970-е – 1980-е годы (книга была впервые издана в 1985 году), не просто все еще актуально, а даже стало еще актуальнее. Образ этого человека, воспитанного письмами, – идеал человека вообще: всестороннего, внутренне свободного, одухотворенного, понимающего, способного поддержать других. Ценящего и сберегающего прошлое в настоящем ради будущего. Владеющего комплексом технологий, позволяющих творить хорошее, а не плохое.

Образ этого человека, воспитанного письмами, – идеал человека вообще: всестороннего, внутренне свободного, одухотворенного, понимающего, способного поддержать других. Ценящего и сберегающего прошлое в настоящем ради будущего. Владеющего комплексом технологий, позволяющих творить хорошее, а не плохое.

поделились

в соцсетях

Комментарии пользователей сайта

Оставьте комментарий

Культура и природа (взаимосвязь понятий)

Существование культуры без природы невозможно, ведь человек созидает в природе, использует её ресурсы, раскрывая и то, что было заложено природой в нём самом. Выяснение вопроса о соотнесённости культурного и природного представляется очень важным для характеристики феномена культуры.

Взаимосвязь культуры и природыЗдесь мы вплотную сталкиваемся с антимоничностью, т.е. противоречием между двумя суждениями, которые признаются верными.

- С одной стороны, культура надприродна, внебиологична, её невозможно свести только лишь к природному.

- С другой стороны, культурное, кроме как из природного, больше не из чего построить. Вот поэтому и создаётся впечатление о единстве и различии культурного и природного.

Культура как надприродный способ человеческой деятельности

Как правило, к культуре относят всё рукотворное. Культурное пространство или «вторую природу» сотворил своим неустанным трудом человек.

«Kultura contra natura» — так звучит одна из начальных формулировок, отражающих ее специфику, которая воспринималась как нечто отличающееся от натуральности, надприродное, возникшее не самостоятельно, а в результате деятельности человека. Такой подход ведёт к умалению значимости природы, её принижению. Напротив, культура, с помощью которой себя выражает человек, возвеличивается. Не кроются ли в таких воззрениях истоки разрушительного, хищнического отношения к природе? Правильнее утверждать, что культурное – это и есть природное, которое продолжено и преобразовано деятельностью человека.

Влияние природы на культуру

Природные факторы оказывают сильное воздействие на ее формирование. Сравнивая культуру и быт горцев, населяющих Кавказ и Анды, Гималаи и Кордильеры, нельзя не заметить удивительное сходство черт ее функционирования у этих народов.

Очевидно, что особенности конкретных территориальных комплексов определяют схожесть культур жителей тропиков, полярных районов, степей или океанических островов. Ж. Боден, Ш. Л. Монтескье, И. Мечников и другие приверженцы географического детерминизма ( теоретической концепции о влиянии природы на образ жизни человека), считают природную среду определяющим фактором культурного развития. Влияние природы, по их мнению, сказывается не только на материальных условиях жизни, но и на формировании менталитета людей.

К. Маркс рассматривал естественно-географическую среду несколько иначе. Для него природная среда – естественное условие, предпосылка развития культуры и общества, но предпосылка, изменяемая деятельностью людей. Марксу была близка идея о разделении природы на внешнюю, определяющую быт людей, и внутреннюю, то есть биологическую сущность человека, являющуюся частью живой природы. Культура живёт в природе и природой. Именно здесь прослеживается единство натурального, природного и созданного — единство, обеспечиваемое трудом.

Марксу была близка идея о разделении природы на внешнюю, определяющую быт людей, и внутреннюю, то есть биологическую сущность человека, являющуюся частью живой природы. Культура живёт в природе и природой. Именно здесь прослеживается единство натурального, природного и созданного — единство, обеспечиваемое трудом.

Человек преобразует и доделывает природу. Культуру и природу противопоставлять неправомерно, поскольку сам ее творец в определённом смысле является частью природы. Природного человека никогда не было, и не существует сейчас. Лишь «человек культурный» был, есть и будет от истоков до самого завершения своей истории.

- С одной стороны, человек начиная возводить на природной основе свой культурный мир, совершил первое действие, которое было направлено на разрыв с естественной средой.

- С другой, человек активно влияет на взаимодействие культуры и природы, объединяя обе эти системы оттого, что внутренне принадлежит к каждой из них.

Аспекты взаимодействия

- Хозяйственно-практический

На протяжении истории довольно долгое время природные условия играли важную роль для судеб разных стран, народов. Современная эпоха существенно снизила роль природного фактора для роста экономической мощи государств, усилив значение человеческого фактора.

- Экологический

Важнейшими аспектами нынешнего состояния проблемы взаимодействия культуры и природы стали охрана природы, экологическое равновесие, чистые с точки зрения экологии технологии. Угроза мировой экологической катастрофы требует разумного осмысления и построения оптимального соотношения природного и неприродного. Третье тысячелетие, в котором преобразующее, активное воздействие человечества на собственную планету становится всё сильнее, поставило людей перед необходимостью заговорить на одном языке с миром природы, обеспечить наиболее приемлемое соотношение созданного человеком и природой.

- Медико-гигиенический

Погода и климат оказывают мощное воздействие на человеческую жизнь, поэтому нельзя игнорировать проблемы медико-гигиенического характера: здоровый образ жизни, географию болезней и другие.

Любовь к природе – родной среде обитания человека — не может не ассоциироваться с любовью к родине, являющейся одной из наиболее важных жизненных ценностей.

Наша презентация темы:

Носители природного начала в своей биологической предыстории — это человек и культура, созданная человеком. Заявлять о ней как внебиологическом, надприродном явлении, можно лишь, если рассматривать ее как необходимое дополнение и продолжение природы. Человек – неотъемлемая составляющая экосистемы, следовательно, и культура должна иметь своё обусловленное место в общей с природой системе.

Вам понравилось? Не скрывайте от мира свою радость — поделитесь

Сочинение на тему Какого человека называют культурным

- Сочинения

- Свободная тема

- Культурный человек

В переводе с латинского языка слово «культура» означает развитие, образование, воспитание. Это слово использовалось как противопоставление слову «природа». Все, к чему прикасалась человеческая рука, попадало под это определение. Изучая окружающий мир, человек изучал и себя, занимался самообразованием и самовоспитанием. За тысячелетия наше общество прошло большой путь, были созданы определенные нормы поведения, предметы обихода. С течением времени все это совершенствовалось, человечество изобретало новые средства самовыражения и налаживания отношений между собой. Всё это культура.

Это слово использовалось как противопоставление слову «природа». Все, к чему прикасалась человеческая рука, попадало под это определение. Изучая окружающий мир, человек изучал и себя, занимался самообразованием и самовоспитанием. За тысячелетия наше общество прошло большой путь, были созданы определенные нормы поведения, предметы обихода. С течением времени все это совершенствовалось, человечество изобретало новые средства самовыражения и налаживания отношений между собой. Всё это культура.

Культурный человек — воспитанный. Он не только усваивает правила поведения, прививаемые родителями, учителями, но и сам стремится к совершенствованию, следит за своей речью, своими действиями. Это человек, у которого есть мужество признать свою вину и извиниться за какой-либо проступок. Помимо прочего, это чуткий человек, который посочувствует другому в горе и порадуется его успехам. Культурный человек — просвещённый. Он интересуется всем, что унаследовал от предков, постоянно пытается узнать что-то новое, и не только в той области, которую он выбирает своей будущей стезёй. Он стремится прочувствовать жизнь во всех её воплощениях — в науке, здоровье, искусстве, политике, любви, дружбе, семейной жизни. У культурного человека есть определённое нравственное мышление.

Он стремится прочувствовать жизнь во всех её воплощениях — в науке, здоровье, искусстве, политике, любви, дружбе, семейной жизни. У культурного человека есть определённое нравственное мышление.

Несмотря на существование в мире разных представлений о культуре, есть некоторые общие принципы. Для мужчины это уважение к женщине, а для женщины — те ценности, которые веками привлекали мужчин. Сюда также можно отнести богатый духовный мир и умение ценить и уважать других людей, быть к ним терпимым. Без терпимости невозможно быть культурным человеком, даже имея несколько образований. Культурный человек знает традиции своего народа и народов мира. Необязательно иметь при этом высшее образование, достаточно вести себя так, чтобы никто не мог сказать о человеке, что он невежественный.

Просвещённый, интеллигентный, воспитанный человек будет беспокоиться о своем будущем, не разрушая его вредными привычками, бессмысленными развлечениями и неприемлемым поведением. Он выбросит лист бумаги в урну, а не на землю, а вместо очередного сериала прочтет книгу, и все это благотворно скажется не только на нем самом, но и на дальнейшем культурном развитии человечества.

Сочинение 2

В наше время очень мало осталось культурных людей. В основном такие люди тихие, спокойные, вежливые и внимательные к другим собеседникам. Всегда внимательно выслушают, помогут советом (если их спросят). Могут помочь пожилой женщине донести сумку, сходить в магазин или аптеку. Помогают безвозмездно, взамен ничего не берут.

Чтобы быть культурно грамотным необходимо много читать, работать над собой, своей речью. Применять все правила поведения в общественном месте, всегда здороваться, мужчинам подавать руку при выходе дамам. Благодарить за различные дела: приятную беседу, помощь.

Чтобы стать таким человеком нужно много учиться, развивать внутренние качества, следить за правильным построением слов. В речи не должно быть грубых, нецензурных выражений. Стараться преображать всё вокруг себя. Беречь книги, произведения искусства, посещать театр, выставки. Знать знаменитых людей своего края, развивать умение сопереживать любому человеку.

Беречь природные богатства края, уважать близких людей. Следить за изменения в стране, делать добро. Стараться проявить свои лучшие качества, стремиться приносить пользу обществу. Трепетно относиться к книгам, произведениям различных искусств, уважать мнение и религиозный выбор, одинакова относиться к различным расам и национальностям. В нём должны быть собраны все положительные качества. При разговоре он молчит, глаза внимательно смотрят, произносит взвешенные слова, стараясь не обидеть и ни ранить, соблюдает тактичность.

Следить за изменения в стране, делать добро. Стараться проявить свои лучшие качества, стремиться приносить пользу обществу. Трепетно относиться к книгам, произведениям различных искусств, уважать мнение и религиозный выбор, одинакова относиться к различным расам и национальностям. В нём должны быть собраны все положительные качества. При разговоре он молчит, глаза внимательно смотрят, произносит взвешенные слова, стараясь не обидеть и ни ранить, соблюдает тактичность.

Мне нравиться общаться с такими ребятами, так как они не завидуют, ведут себя воспитанно. С ними интересно разговаривать. Они много знают, могут поделиться бутербродом, дать списать домашнее задание. Объяснить тему. Не ругаются, не дерутся. С ними можно сходить в театр, на выставку.

Я стараюсь вести себя как воспитанный человек. Много времени уделяю своему интеллектуальному развитию. Помогаю родителям, пожилым людям, убираю общий подъезд. Если вижу мусор на улице выкидываю в урну. Занимаюсь в театральном кружке, сочиняю не большие стихотворения. Стараюсь не огорчать родителей. Внимательно слушаю собеседника, не обижаюсь, если не права могу извиниться. В тетрадях пишу аккуратно, чтобы учитель мог разобрать мой подчерк. Хочу получить высшее образование, выучиться на учителя. Я считаю, что педагоги все культурные люди, помогают людям, учат красиво писать, говорить и грамотно излагать свои мысли.

Стараюсь не огорчать родителей. Внимательно слушаю собеседника, не обижаюсь, если не права могу извиниться. В тетрадях пишу аккуратно, чтобы учитель мог разобрать мой подчерк. Хочу получить высшее образование, выучиться на учителя. Я считаю, что педагоги все культурные люди, помогают людям, учат красиво писать, говорить и грамотно излагать свои мысли.

Что определяет культурного человека?

Что подразумевает понятие «культурный человек»? Существуют определенные черты, которые характерны только подобной личности. Вот какие качества характеризуют культурного индивидуума.

Внешние проявления. Человек с притязанием на культуру имеет презентабельный внешний вид. Такой человек не позволяет себе одеться плохо или не по ситуации. Он умеет вести себя в обществе и выполняет правила этикета. Его речь четкая и грамотно поставленная.

Черты личности. Для культурного человека характерны такие черты характера, как доброта, ответственность, великодушие. Он умеет владеть собственными эмоциями в трудной, экстремальной ситуации. Он искренне отвечает и всегда уверен в собственных силах. С возрастом приобретаются новые черты характера, которые появляются только с опытом.

Он искренне отвечает и всегда уверен в собственных силах. С возрастом приобретаются новые черты характера, которые появляются только с опытом.

Чувство меры и такта, заложенные с воспитанием, у культурного человека развиваются на протяжении всей жизни. Он становится толерантным, не проявляет хамства и выказывает уважение не только к старшим по возрасту, но и ко всем людям. Культурной личности свойственно сострадать ближним и жертвовать собственными благами во имя других. В обществе он ведет себя непринужденного и естественно.

Важный признак культуры — саморазвитие.

Человек постоянно совершенствует способности, получает образование, развивает эрудированность.

Он познает мир, умеет ценить прекрасное. Главная цель — созидание своей сущности или окружающей действительности. Культурный человек готов учиться и постоянно получает новые знания. Это интересные люди, с которыми легко общаться. Разносторонний диапазон тем позволяет поддерживать разговор в любом обществе. Это яркие личности и собеседники высокого уровня.

Умение контактировать с людьми. Это сотрудничество, работа в коллективе, дружба. Под этим подразумевается способность видеть общую цель и добиваться ее вместе с коллективом. Культурный человек умеет общественные интересы ставить на первое место. Он способен бескорыстно помогать, протягивать руку помощи и делиться имеющимся опытом.

Наравне с этим он как губка впитывает хорошее и перенимает полезные знания у более старших сотрудников. Он не скрывает ненависть за показушной улыбкой. Ему это не позволит воспитание. Если он не может спокойно общаться с человеком, то ограничит общение холодной вежливостью.

Верность долгу. Еще один важный признак культурного человека — преданность стране и своей культуре. Он знает историю собственной страны, знает и привычки, национальные традиции.

Эта черта характера в большем зависит от воспитания и образования.

Но если это не было заложено в семье, человек стремясь к новым знаниям, впитывает и верность, и любовь к своей Родине.

Эссе «Культура и человек»

| Мы живем в эпоху компьютерных технологий, очень скоро, возможно, людей на производстве заменят роботы, вся цепочка ДНК будет расшифрована, люди перестанут болеть, будут жить вечно. И именно сейчас перед нами наиболее остро встал вопрос — нужна ли человечеству культура? «Конечно, нет», — скажет кто-то. Но будет ли он прав? Я думаю, будет, но лишь в том случае, если посмотрит на культуру с одной стороны. Действительно, зачем человеку уметь красиво общаться, если мы все чаще общаемся друг с другом при помощи интернета? Зачем человеку быть художником, уметь писать картины на холсте, если любой понравившийся сюжет можно увековечить с помощью фотоаппарата? Разве нужно быть композитором, чтобы сочинить модную нынче клубную музыку? Я думаю, совсем необязательно. Но разве все это можно назвать искусством? По-моему, нет. Конечно, в любом деле есть мастера, есть люди, способные довести свое дело до высшего уровня. Но мода очень изменчива, и то, что вчера казалось красивым, сегодня потеряло актуальность. А выйдет ли из моды настоящее искусство: картины Рафаэля, музыка Бетховена, стихотворения Пушкина? Нет, не выйдет, потому что оно вечно. Но почему сейчас не модно быть скульптором, художником, поэтом? Может быть, потому, что люди перестали замечать красоту природы. Стремясь к прогрессу, человечество забыло о том, что такое красота, оно видит перед собой лишь сложные механизмы, чертежи и конструкции. Так нужна ли человечеству культура? Да, нужна. Ведь именно культура — ценнейшая и прекраснейшая вещь на свете. Это то, ради чего следует жить. |

Без общения человек не может жить. Да, иногда хочется побыть в одиночестве, иногда надоедает большое количество людей. Но одинокий человек – это несчастливый человек. Общение с другими людьми обогащает человека. Мы смотрим на мир не только своими глазами, но и глазами наших друзей, родных, знакомых. В общении человек раскрывает себя. Дмитрий Лихачев утверждал, что «важнейший способ узнать человека, его умственное развитие, его моральный облик, его характер – прислушаться к тому, что он говорит». А если еще обратить внимание на то, как незнакомый человек говорит, то, пообщавшись совсем немного, можно сделать о человеке определенные выводы.

Общение – это то, без чего человек не может жить. В наше время нередко можно услышать от взрослых, постоянно занятых своими проблемами, работой, что им даже пообщаться времени нет. Молодежь, наоборот, постоянно находит время для разговоров. Мы, правда, общаемся в основном по мобильному телефону и через интернет. Общаемся часто по делу и просто так и, наверное, никогда не задумываемся о том, сколько времени тратим впустую. Мы не думаем о том, что свое и чужое время нужно ценить. Ибо тот, кто умеет разумно распределить время, многое успевает. Нам трудно избавиться от привычки говорить больше о себе и занимать собеседников своими проблемами.

Мы знаем правила общения, но зачастую забываем их. Встречаясь со своими знакомыми и друзьями, мы выражаем громко свой восторг, шумим, кричим, не замечая других, а иногда даже не слышим своих собеседников. А если мы о чем то спорим, то каждый из нас пытается любым способом доказать свою точку зрения. Может быть, в таком случае просто нужно перевести разговор на другую тему. Бывает, что человеку весело, у него хорошее настроение, и своей радостью он хочет поделиться с другими.

С одной стороны, в этом ничего плохого нет. С другой стороны, человек может не заметить, что его собеседник чем то удручен и ему совсем не хочется разделять, чью то радость. Мы очень часто забываем основное правило общения: умение выслушать своего собеседника. Культура общения требует соблюдения «золотого правила»: относись к собеседнику так, как тебе хотелось бы, чтобы относились к тебе. Ведь нам так хочется, чтобы нас выслушали. Мы испытываем чувство дискомфорта, когда нас перебивают и начинают говорить о чем то своем. Мы огорчаемся, расстраиваемся. Но все же нужно начинать с самих себя: каждому из нас надо учиться умению выслушать собеседника.

Казалось бы, нет ничего проще, чем вести себя так, как требуют правила этикета. Но можно овладеть хорошими манерами и не уметь находить общий язык с другими людьми. Можно выучить правила поведения и не быть воспитанным человеком, не быть приятным и внимательным собеседником. Воспитанный человек уверенно и спокойно чувствует себя в любом обществе, в любой обстановке. Он быстро находит общий язык с различными людьми. Он не испытывает комплексов неполноценности, страха. Самое главное – воспитанный человек уважает собеседника и умеет его слушать.

Человек создал культуру, а культура — человека. Личность реализуется в культуре мысли, культуре работы и культуре языка. Культура – это не только все то, что создано руками и умом человека, а и прошедший сквозь столетия способ общественного существования, который выражается в народных обычаях, верованиях, в отношении людей к соотечественникам, к работе, к родному языку. Я считаю, что чем крепче связи человека с культурой своего народа, тем больше можно надеяться на него как на гражданина, сознательного творца материальных и духовных благ, патриота и интернационалиста. Очень часто о человеке говорят, что он культурный или наоборот. Каждый по-своему оценивает другого, опираясь на собственное понимание понятия культуры. По моему мнению, культурный человек – это человек, который придерживается общепринятых норм поведения: вежливый, пунктуальный, чуткий, готовый прийти на помощь. Вместе с тем, культуру невозможно вообразить без умения общаться, придерживаться норм этикета. В народе говорят: по одежде человека встречают, а по уму провожают. То есть, первое впечатление о нас создается по нашей одежде. Как приятно наблюдать за человеком, который со вкусом одет! Вы скажите, что на это нужны большие средства? Думаю, это не всегда так. Умение одеваться за деньги не купишь. Я часто вижу на улице людей, одетых, будто “из инкубатора”, хотя их одежда и вещи являются довольно дорогими. И очень досадно, когда элегантная госпожа, будто жемчугом, сыпет грубыми словами. Сразу забывается, во что она одета, а грязный поток слов еще долго звучит в ушах прохожих. Человек живет среди людей и потому не имеет права забывать о соблюдении норм поведения в обществе. Этому необходимо учиться всю жизнь. Заканчивая школу, я сознаю, как хорошо было возле друзей, понимать их, видеть в их глазах сложный духовный мир — радость, горе, беду, несчастье. Что же возьму я в жизненную дорогу из родной школы, какие черты культурного человека воспитали во мне учителя? Прежде всего, я считаю, что к основным критериям культурного человека относится владение родным языком. “Без языка нашего и народа нашего нет”. Уровень развития родного языка, по моему мнению, отображает уровень духовного развития нации: словарь – это то, что нация знает о мире, а грамматика – это то, как она об этом мире говорит. Меня учат в школе знать и словарь, и грамматику, беречь и приумножать богатства родного языка. Я твердо осознаю, что это является моей обязанностью, так как человек, который не понимает значения родного языка, отдаляет себя от культурно-исторического опыта и достижений своего народа, его культурно-духовных достояний. Я очень признательна учителям за то, что учат меня различать щедрость и скупость, настоящее богатство души и убогость, а также смотреть на вещи реально. Я скромная, умею жалеть и сочувствовать, беречь и оберегать, умею видеть настоящую человеческую ценность. Признательна тем одноклассникам, которые меня поддерживают, так как это есть шанс двигаться к совершенству, а когда они ставят мне что-то в укор или осуждают, то также учат меня – быть лучше, добрее, мудрее. Скромность помогает оберегать себя и других от наглости, несправедливости. Я очень люблю и уважаю своих родителей, так как только они дали мне жизнь, сформировали меня как человека, научили вере в Бога, придерживаться наших обычаев и традиций, сохранять нашу культуру. Но мне еще очень много ступенек необходимо преодолеть, чтобы стать культурным человеком. Прежде всего, глубже выучить исторические и художественные ценности, овладеть как минимум двумя иностранными языками, чтобы ознакомиться с жизнью других народов. Мне необходимо еще очень много учить, чтобы быть культурным человеком.

Истинный смыл понятия «Культурный человек»

Культура — внешние проявления нашей эмоциональности. Наличие культуры — внутренняя установка на внешнее проявление негативных эмоций. Человек способен сострадать, переживать беспомощным. Культурный человек знает различие между добром и злом и четко видит ориентиры, в какую сторону двигаться.

С детского возраста нам прививают навыки, которые были оценены и приняты прошлыми поколениями. Мы впитываем ориентиры правильных поступков, и это называется воспитанием. Культурное воспитание получается через книги, мультфильмы, кинофильмы, где описаны стандарты поведения.

В старшем возрасте уже трудно перешагнуть через сложившиеся убеждения и причинить вред живому существу. Человека при этом удерживает не только закон, но, в первую очередь, культура. Сдерживающие факторы проявляются настолько сильно, насколько были вскрыты культурные понятия в процессе воспитания ребенка.

Роль культуры в социальной жизни

Социум, или общество, являет собой одну из форм общностей. Это нужно запомнить. Каждому обществу, в свою очередь, независимо от его размера и состава, присущи отличительные черты, обеспечивающие его уникальность. Говоря о роли культуры в социальной жизни, целесообразно прибегнуть к теории систем.

Тут всё просто. Социальная жизнь – это своего рода система. И культура в данном случае выступает системообразующим элементом. Наравне с экономической формацией, политическим строем, формой устройства государства, в котором проживает общество.

Основополагающим постулатом рассматриваемой теории является следующее утверждение: «Изменение или удаление одного из элементов системы неминуемо влечет за собой изменение всей структуры в целом и в конечном счете ведёт к её распаду».

Но роль культуры в жизни социума носит витальный характер. И даже теоретическое рассмотрение исключения культуры из общественной жизни является не то, что бессмысленным. Оно просто логически невозможно.

Культурные навыки даются от рождения или приобретаются?

Известно, что культура воспитывается в человеке. Но все же некоторые черты характера являются врожденными и их легко спутать с признаками культуры.

Такт и деликатность. Принято считать, что только культурный человек выражает к другим с уважением и выслушивает, не перебивая. В действительности эти качества являются врожденными и развитыми чертами. Они не гарантируют, что вы имеете общение с культурной личностью.

Соблюдение норм и правил. Некоторые люди с рождения обладают потребностью подчиняться, поэтому следовать в соответствии с общепринятыми правилами для них — норма.

Культурный человек отлично понимает в искусстве. Но любить классическую музыку или восхищаться красотами пейзажей способны многие обладатели талантов и способностей. Они от природы наделены чувством прекрасного и являются ценителями в этой сфере.

Старший по планете: как человек взял на себя ответственность за природу

Человек, давно провозгласив себя «царем природы», лишь недавно осознал свою ответственность за всю Землю

«Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее — наша задача», — цитата из трудов селекционера Ивана Мичурина хоть и приводилась автором лишь в узком смысле развития плодоводства, стала популярной в советском государстве в широком смысле. Но она сгодилась бы и на роль мирового кредо на завершающем этапе колониальной эпохи. Мичуринская формулировка — своего рода вершина процесса самовольного воцарения человека в мире, девиз «царя природы».

Аудиоверсия материала:

Уверенный пользователь

«Воцарялся» человек долго и трудно. Первой эмоцией, которую наши далекие предки испытывали по отношению к природным силам, был, по всей видимости, благоговейный ужас: природа могла нанести ущерб в любой момент. Пожары, наводнения, дикие звери — все это заставляло человека страдать, испытывая страх и беспомощность.

В самой глубокой древности человек обожествлял непосредственно злаки, дававшие ему пропитание; однако впоследствии понадобилось объяснение тому, что людям приходится, по сути, «убивать» и съедать божество. Земледельческие культы эволюционировали, отделив «духа растения» от его «тела»; так стихийная сущность природы начала отделяться от материальной.

Страх перед стихией сохраняется в каком-то смысле до сих пор: даже современные писатели в жанре фэнтези, выдумывая свои пантеоны, непременно включают в них природную силу, будь то энты у Толкина, древовидцы у Мартина или Грут во вселенной Marvel.

В материальном же смысле природа стала пониматься как неодушевленная часть сотворенного мира, одушевленной частью которого был человек. Когда люди с развитием ремесел и земледелия убедились, что окружающий мир, оказывается, вполне поддается переделке, самым простым объяснением стала идея предназначенности природы в дар человеку, каковым даром человек волен распоряжаться: «Растения существуют ради живых существ, а животные — ради человека… Если верно то, что природа ничего не создает в незаконченном виде и напрасно, то следует признать, что она создает все вышеупомянутое ради людей», — бесхитростно заключает Аристотель.

Более конкретно эта мысль разъяснена у Платона в «Тимее»: сотворенный человек неизбежно должен был погибнуть от огня и воздуха, поэтому в помощь ему боги создали растения — «породы растительного царства произрастили они, мощные, нам, менее сильным, для пропитания».

Хищническая вырубка лесов и опустошение полей и выпасов — не изобретение новейшего времени. Оказавшись в пустынях современной Сирии или Ирака, трудно поверить в то, что некогда эти земли были так называемым плодородным полумесяцем, мировой колыбелью земледелия и скотоводства. Леса и поля, составлявшие богатства Шумера и Вавилона, были попросту сведены на нет за долгие столетия руками людей. Наиболее распространенное объяснение гибели цивилизации майя тоже сводится к вырубке индейцами джунглей и, как следствие, разрушению экосистемы. При взгляде на скалы Греции сложно представить их покрытыми строевым лесом, исчезавшим уже на глазах современников: «Среди наших гор есть такие, которые ныне взращивают разве только пчел, а ведь целы еще крыши из кровельных деревьев, срубленных в этих горах для самых больших строений», — сокрушался Платон.

Кстати, уже в античную эпоху люди задумывались о последствиях вторжения в природу. В «Анналах» Тацита сохранился рассказ о том, как в римском сенате слушался проект отвода от Тибра питающих его рек и озер для уменьшения его разливов. Представители муниципиев и колоний — флорентийцы, риетинцы и жители Интерамны — воспротивились, утверждая, что тогда вода из этих водоемов заболотит «плодороднейшие земли Италии», и вообще, «природа, определившая рекам их устья и течение, истоки и разливы, достаточно позаботилась о делах человеческих». Сенат решил оставить все как есть.

Леса тем не менее продолжали вырубаться быстрыми темпами; довольно скоро древесину для римских построек пришлось возить из дальних провинций. Граждане если и беспокоились, то не об абстрактной экологии, а о собственных нуждах. Не стоит забывать, что, разрушая, человек одновременно и создавал — прокладывал системы ирригации, облагораживал культурные растения, выводил новые породы скота, высаживал сады, поля и виноградники.

Некоторые современные исследователи высказывают сомнения в степени антропогенного воздействия человека античной эпохи на природу. Но так или иначе, «царем природы» человек еще не стал — скорее, «уверенным пользователем». В центре мироздания все-таки находились боги, человек как бы пользовался их дарами as is, в том естественном виде, в каком они были предоставлены, и не отвечая за последствия.

Царь по доверенности

С укоренением христианства оформилось понимание природы как вспомогательного ресурса для человека: сотворив человека, Бог, согласно Писанию, поручил ему «наполнять землю и обладать ею» и владычествовать над рыбами, птицами, над скотом и вообще «над всею землею». Это было уже похоже на «царство», но все же по доверенности. Но перед тем как чем-то владеть, это что-то нужно сначала завоевать. А затем выяснить, кто конкретно чем владеет.

Для средневекового крестьянина лес был скорее враждебной средой. Дремучие заросли Центральной и Западной Европы являлись своего рода «антимиром» для упорядоченной жизни в освоенном пространстве. Признаки такого отношения можно повсеместно встретить опять же в фольклоре — лес всегда является обиталищем чудовищ, колдунов и великанов, несущих смертельную угрозу. Сложно почувствовать себя «царем» в такой обстановке.

Леса в процессе колонизации пространства безжалостно сводились и корчевались. Северянам, кроме стройматериала, лес был очень нужен и на дрова. Но стали появляться и первые признаки целенаправленной охраны окружающей среды. Уже в конце VII века Карл Великий в «Капитулярии о поместьях» указывает, «чтобы леса и заповедные чащи наши хорошо охранялись; и если где окажется удобное место для расчистки, расчищали бы, не давая полям зарастать лесом; а где должны быть леса, никак не допускать вырубать и губить их; зверей же в заповедных чащах наших тщательно блюсти».

С развитием горнорудного дела о лесах приходилось заботиться все сильнее — горнякам требовалось больше леса. Огромное количество ресурсов требовалось растущим городам. В европейских государствах стали появляться многочисленные уложения, регулирующие пользование лесами, и правила лесовосстановления. Эти уложения помимо прочего служили и делу обоснования феодальной власти — и уже тогда популярной стала аргументация о грядущем дефиците дерева (конечно, находились те, кто в него не верил).

Экология влияла на политику с древних времен, подчас неявным образом. Даже то, что в Европе общество исторически тяготело к демократическим, республиканским формам правления, а в Азии — к деспотическим, а не наоборот, по одной из версий объясняется тем, что европейский крестьянин располагал естественным орошением полей и, следовательно, не так зависел от властей в обеспечении пропитанием; в засушливых же местностях Востока урожай обеспечивали ирригационные системы, а их обустройство требовало участия центральной власти. Безусловно, это не единственный фактор, но тем не менее.

Зеленая экономика Солнечные панели как шаг к энергетической демократииНе стали исключением и Средние века. Постоянные споры за пользование природными ресурсами приводили к конфликтам. Крестьяне поднимали восстания, требуя передачи в общинное пользование лесов, пашен и права на охоту и рыбную ловлю. Монархи запрещали вырубку леса, так как он был необходим для постройки флотов. Города, в свою очередь, спорили с феодалами, заставляя монархов вводить запреты на сведение лесов в своих окрестностях. Противоречащие взгляды на использование ресурсов имели гильдии. Все эти общественно-политические склоки не только выковывали социальные связи, но и невольно способствовали сохранению определенного баланса отношений человека и природы. И в то же время неумолимо подводили к мысли об ограниченности ресурсов.

Романтичный завоеватель

«Новое время» принесло бурную индустриализацию. «Век дерева» сменился «веком угля» — в первое время в добыче каменного угля видели выход из экологического кризиса, залог спасения лесов, предсказания о дефиците которых уже вызывали панику. Далеко не сразу удалось понять, что уголь в отличие от древесины — ресурс невозобновляемый.

В этот момент и стало оформляться «царское» отношение к природе.

Картезианская философия обосновала уникальность человека и его неравнозначность природе — с точки зрения рационалиста той эпохи природа была чем-то вроде механизма, который можно разбирать, не мучаясь этическими вопросами, и даже нужно, поскольку миссия человека состоит в облагораживании и упорядочении мира.

Парадоксально, но в данном случае наука помогла обосновать религиозный тезис.

Для защиты от наводнений горожане принялись, в частности, строить дамбы и изменять русла рек. Крупнейшим проектом стало исправление русла Рейна в Германии в XIX веке — реку фактически превратили в канал ради увеличения пахотных земель и улучшения судоходства (лишь потом оказалось, что это вызвало новые проблемы). Инженеры-гидротехники занимались спрямлением Дуная, причинявшего немало бед жителям Вены во время наводнений. «Кто слышал скрежет землечерпалок, кто пережил волнения ночных защитительных работ на плотинах и моменты триумфа при успехе дела… тот сделается на всю жизнь горячим защитником подобных предприятий, обуздывающих грозные силы природы на благо человека», — патетически восклицал геолог Эдуард Зюсс, защищая идею в венском парламенте, и эта цитата хорошо отражает восхищение прогрессоров собственными возможностями.

Зеленая экономика «Потоп в Венеции — последствие климатических изменений». ФотогалереяОднако дым от фабричных труб тревожил людей, стали заметно ухудшаться условия их жизни. Уже в XVII веке над Лондоном висел знаменитый смог — визитная карточка города на протяжении столетий. Современники отмечали рост заболеваний от ядовитых свинцовых и серных паров, а также химических сбросов в водоемы. Все это не могло не вызвать реакции — в XVII–XVIII веках стали появлялись авторы, такие как Джон Ивлин, резко обличавшие индустриализацию и требовавшие возврата к консервативным технологиям. Томас Мальтус сочиняет теорию убывающей плодородности и грозит человечеству вымиранием от нехватки пищи, а Иоганн Гёте следует романтическому культу природы. «Мы живем среди природы, мы друзья ее. Мы постоянно оказываем на нее действие, однако не имеем над ней никакой власти», — рассуждает поэт.

«Лесной романтизм» стал, надо сказать, одним из истоков немецкого национализма — впрочем, и в других странах, формировавших национальную идентичность, фактор родной природы играл значительную роль, что также способствовало ее охране. Стоит заметить, что именно в нацистской Германии было принято мощное законодательство о защите окружающей среды — а по другую сторону океана, в США, скудная по сравнению со Старым Светом история заставляла американцев поднимать на щит природу. Американские экологические движения появились раньше и были шире, нежели европейские, именно там была написана «Молчаливая весна» Рэйчел Карсон — книга, которая стала для экоцентристов второй половины XX века чем-то вроде «Коммунистического манифеста» Маркса.

«Трапеза льва», Анри Руссо, 1907 год (Фото: The Metropolitan Museum of Art)

Бесконечно игнорировать предостережения скептиков было нельзя, в XIX веке терпеть многие вещи становилось просто невозможно — жизнь в чаду перенаселенных городов напоминала ад. Пожалуй, можно сказать, что именно стремление к чистоте и гигиене легло в основу готовности человека пойти на уступки природе — власти начали ограничивать выбросы и строить очистные сооружения. Но хотя «царь природы» постепенно, как и в политике, переходил к своего рода «конституционной монархии», добровольно соглашался на ограничения власти, все же развитие требовало жертв, а наука объясняла еще далеко не все причинно-следственные связи — к примеру, до начала XX века считалось, что высокая труба завода экологически безвредна, так как дым развеивается где-то высоко в воздухе.

Какое-то время экологические кризисы удавалось разрешать, создавать иллюзию разрешения или вовсе игнорировать. Продолжающийся бурный рост науки и промышленности приводил к частой смене эпох — на смену углю приходил бум гидроэнергетики, затем электричество, нефть, атом… Каждый раз казалось, что новая технология закроет старые экологические проблемы. На практике же это приводило к интенсификации производства — чем проще человеку доставалась энергия, тем активнее он ее добывал и тратил.

Экспоненциальный рост добычи и потребления невозобновляемых ресурсов продолжался всю первую половину XX века, эпоху самой нещадной переэксплуатации природы. В СССР, где исчезли вообще все факторы сдерживания, коммунисты и вовсе не стеснялись в методах — «мичуринский» подход вкупе с желанием наверстать отставание от Запада вдохновлял их на аграрные мегапроекты, уничтожившие Аральское море, масштабную индустриализацию без оглядки на экологию и еще в 1970-х строить планы поворота сибирских рек в Среднюю Азию.

Так продолжалось до середины столетия, когда эпоха дешевой нефти привела к производству огромного количества товаров и, как следствие, такого же количества отходов. Это следует признать одним из важных факторов появления экологического сознания, но не менее важными стали еще две причины: появление ядерного оружия, заставившее мир испытывать недоверие к атомной энергетике и бояться радиоактивных осадков, а также распространение рака — когда выяснилось, что многие канцерогены содержатся именно в химических выбросах. Соединившись, эти фобии привели просто к массовому психозу и одновременно росту популярности экологических теорий, которые вскоре оформились в целое научное направление.

В 1972 году ООН проводит конференцию по защите окружающей среды, с которой можно отсчитывать современную мировую политику в этом направлении.

Тысячу лет готовившись провозгласить себя «царем природы», человек буквально за пару столетий понял, что тиранический стиль правления ни к чему хорошему не приводит, и поспешил сдать назад. Тем не менее этот путь, очевидно, должен был быть пройден именно в такой последовательности — это касается и тех регионов мира, которые пока отстают от передовых образцов.

Подписывайтесь и читайте нас в Яндекс.Дзене — технологии, инновации, эко-номика, образование и шеринг в одном канале.

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России

Общие положенияВ соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. При этом каждый гражданин Российской Федерации, обладая на её территории всеми правами и свободами, несёт равные обязанности.

Конституция Российской Федерации гласит:

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость её демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Современный период в российской истории и образовании — время смены ценностных ориентиров. В 90-е гг. прошлого столетия в России произошли как важные позитивные перемены, так и негативные явления, неизбежные в период крупных социально-политических изменений. Эти явления оказали отрицательное влияние на общественную нравственность, гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на отношение человека к человеку.

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, происходит разрушение ценностей старшего поколения, а также деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных установок.

В России указанный период был обусловлен быстрым демонтажем советской идеологии, поспешным копированием западных форм жизни.

Несмотря на установленные российским законодательством общественные нормы и приоритеты, у российских граждан в то время не сложилась ясно выраженная система ценностных ориентиров, объединяющих россиян в единую историко-культурную и социальную общность.

В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров.

В 2007 и 2008 гг. в посланиях Президента России Федеральному собранию Российской Федерации было подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности — это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность… и общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно это национальное богатство является базой для укрепления единства и суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических отношений».

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны.

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни.

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества.

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. Отношение к школе как единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, является индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства.

Ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы.

Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью. При этом особое значение имеют следующие друг за другом переходы от детства к подростковому возрасту, а затем к юности. «Перестройка потребностей и побуждений, переоценка ценностей, — утверждал Л.С. Выготский, — есть основной момент при переходе от возраста к возрасту».

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее — Концепция) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», на основе ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию Российской Федерации.

Концепция является методологической основой разработки и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими субъектами социализации — семьёй, общественными организациями, религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.

Концепция определяет:

- характер современного национального воспитательного идеала;

- цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи;

- систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации;

- основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.

Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. При этом образовательные учреждения должны постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями обучающихся, другими субъектами социализации, опираясь на национальные традиции.

Концепция формулирует социальный заказ современной общеобразовательной школе как определённую систему общих педагогических требований, соответствие которым национальных задач.

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними:

- нация — государственно-территориальная и политико-правовая общность, существующая на основе общих политических, историко-культурных и духовно-ценностных характеристик и общего самосознания. Такой общностью является многонациональный народ Российской Федерации, который представляет собой многоэтничную гражданскую нацию, включающую этнические общности, которыми в России могут называться «нации» (в этнокультурном и социально-политическом смыслах), национальности и народы. Двойное использование категории «нация» (в общегражданском и этнокультурном значении) не противоречит конституционному положению «мы, многонациональный народ Российской Федерации», означая, что Россия есть национальное государство, а её народ представляет собой нацию наций;

- национальное государство — государство с общей, контролируемой центральной властью, хозяйственно-экономической основой, общей территорией, общими историко-культурными ценностями жителей страны. Российская Федерация — национальное государство, имеющее разнообразный этнический и религиозный состав населения и отличающееся большой региональной спецификой;

- национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу национальной идентичности составляют базовые национальные ценности и общая историческая судьба;

- формирование национальной идентичности — формирование у личности представления о многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской нации и воспитание патриотизма;

- патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, малую родину, т.е. край, республику, город или сельскую местность, где гражданин родился и рос. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству;

- гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования;

- многообразие культур и народов — культурное многообразие, существующее в стране и в мире в целом. Для России это существование, диалог и взаимообогащение всех культурных потоков (или слоёв): общенациональной, общероссийской культуры на основе русского языка, этнических культур многонационального народа Российской Федерации и глобальных или мировых культурных явлений и систем. Культурное многообразие и свобода культурного выбора являются условием развития, стабильности и гражданского согласия;

- межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание и поддержка культур, традиций и самосознания всех представителей многонационального народа Российской Федерации, гарантированное равноправие граждан независимо от национальности, а также политика интеграции, предотвращения напряжённости и разрешения конфликтов на этнической или религиозной основе. Межэтнический мир включает политику толерантности, т.е. признания и уважения культурных и других различий среди граждан страны и проживающих в ней граждан других стран;

- социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений;

- развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей степени духовной, умственной зрелости, сознательности, культурности и пр.;

- воспитание — педагогически организованный целенаправленный процесс развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм общества;

- национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций;

- базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях;

- духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество.

Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т.е. образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических социокультурных условиях.

В средневековой Руси воспитательный идеал был укоренён в религии и представлен для православных христиан прежде всего в образе Иисуса Христа. Православная церковь направляла и объединяла деятельность семьи, народа и государства в общем пространстве религиозного, духовно-нравственного воспитания. Православная вера была одним из важных факторов, обеспечивающих духовное единство народа.

Для сохранения целостности страны, территория которой постоянно Арасширялась, нужна была общая система нравственных ориентиров, ценностей и смыслов жизни, таких, как честь, верность, соборность, самоотверженность, служение, любовь. Православие объединяло русских людей (ими считались все принявшие православие, а не только этнические русские) в единый народ. Именно поэтому защита русской земли приравнивалась к защите православия, что и породило такой компонент самосознания, как образ Святой Православной Руси.

В XVIII в. Россия стала империей, сила которой заключалась в централизации и концентрации государственной власти в руках правящего монарха — императора. Государство возвышалось над церковью, был сформулирован новый воспитательный идеал — «человек государственный, слуга царю и Отечеству». Образовательная система стала ориентироваться на задачи подготовки профессиональных кадров для государственных нужд. «Всяческое беззаветное служение на благо и на силу Отечества, — утверждал М.В. Ломоносов, — должно быть мерилом жизненного смысла» Главным в воспитании стало формирование человека-патриота, отличающегося высокой нравственностью, любовью к науке, трудолюбием, служением России. Для императорской России был характерен идеал полезного государству и Отечеству гражданина.

В советский период государство обрело всю полноту власти над гражданином и его частной жизнью. Устраняя влияние церкви на общественную и личную жизнь, подавляя религиозное сознание, советское государство само стало претендовать на роль новой вселенской церкви. Спектр жизненных смыслов был сжат до веры в коммунизм и служения коммунистической партии.

Вместе с тем советская эпоха в отечественной истории сформировала высокий педагогический идеал — воспитание всесторонне развитой личности, дала примеры массового патриотизма, героического служения, вплоть до самопожертвования, во имя будущего своей страны и своего народа, пренебрежения материальным во имя идеального.

В 90-е гг. ХХ в. в России сформировался идеал свободной в своём самоопределении и развитии личности, «освобождённой» от ценностей, национальных традиций, обязательств перед обществом.

Сегодня, на новом этапе развития Российской Федерации, при определении современного национального воспитательного идеала необходимо в полной мере учитывать:

- преемственность современного национального воспитательного идеала по отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых эпох;

- духовно-нравственные ценности, определённые в соответствии с действующим российским законодательством;

- внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Россией.

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является приумножение многонационального народа Российской Федерации в численности, повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и нравственности, гражданской солидарности и государственности, развитие национальной культуры.

Решение этой задачи способно обеспечить устойчивое и успешное развитие России.

Современный национальный воспитательный идеал определяется:

- в соответствии с национальным приоритетом;

- исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох;

- согласно Конституции Российской Федерации;

- согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» в части общих требований к содержанию образования (ст. 14) и задачам основных образовательных программ (ст. 9, п. 6).

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитанияВажнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить:

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению;

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»;

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;