5.2. Взаимоотношения человека, природы и культуры на различных исторических этапах. Культурология: Учебник для вузов

5.2. Взаимоотношения человека, природы и культуры на различных исторических этапах

В основу деления истории развития человечества на этапы могут быть положены разные критерии, разные подходы. Рассмотрим тот, где исторические периоды выделяются сообразно основным формам деятельности человека.

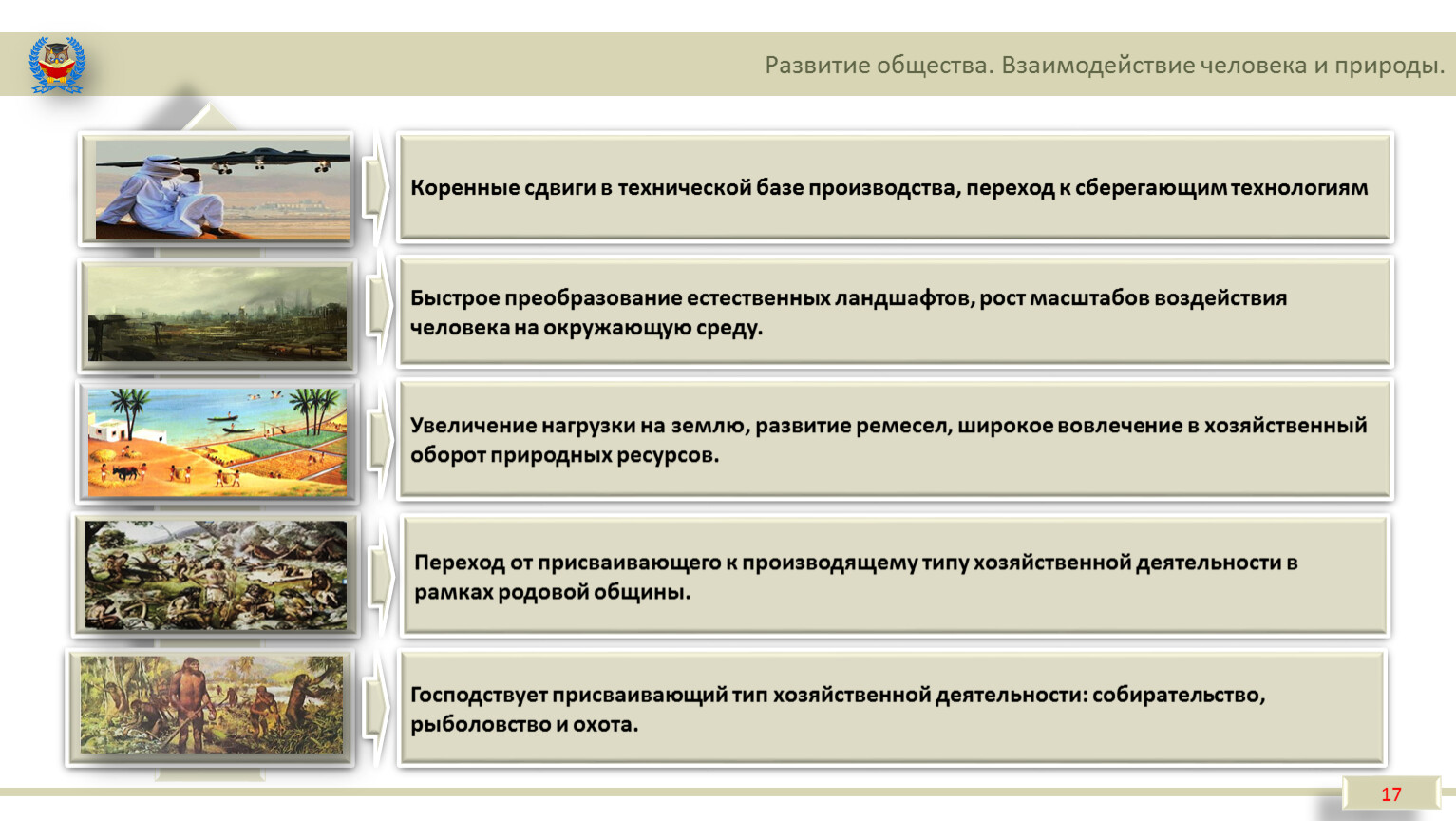

Первый период – его можно назвать биогенным ввиду доминирования биологических факторов – характеризуется очень большой зависимостью человека от природы. Характер человеческой жизни и деятельности – приспособительный, адаптационный. Основные занятия – собирание плодов, кореньев, охота. Сообщества людей строятся по родо-племенному принципу, на основе кровного родства. Все это объективно и субъективно сближает человека с окружающей его природой, он ощущает себя зависимым от многих непонятных ему явлений. Его успех и подчас жизнь зависят от умения наблюдать, сопоставлять, понимать явления природы.

Древний человек своими действиями наносил иногда и серьезный вред природе, например был источником лесных пожаров или истребил некоторые виды животных. Однако масштабы его деятельности, немногочисленность древнего человека минимизировали этот ущерб.

В культуре этого периода доминировал целостный взгляд на природу, ее культ, обожествлялись и отдельные стихии – огонь, вода и даже отдельные виды животных и растений. Дошедшие до нас ритуалы заклинаний говорят о том, что человек просил животных, на которых собирался охотиться, не считать его врагом, так как его вынуждает к охоте необходимость, т. е. этика человека распространялась и на окружающую природу. По остаткам нехитрого быта видно, что украшались и посуда, и одежда, и оружие – красота, пусть своеобразно понимаемая, уже была компонентом жизни людей. Определенного рода равновесие (гармония) с природой сопровождалось устойчиво доброжелательными отношениями людей между собой.

Но существовал ли в действительности тот идеал отношений человека с природой, который призывал возродить Ж.Ж. Руссо, называя его «естественным состоянием» ранних дней человечества? Идеал, который в конце XIX века разочарованный в европейской цивилизации П. Гоген искал на Таити: «Там, под небом без зимы, на земле чудесно плодоносной, таитянин должен только поднять руки, чтобы срывать пищу… таитяне, счастливые обитатели неведомого рая в Океании, знают только лишь сладости жизни… Таити – символ простой естественной жизни со всем его великолепием… родина свободы и красоты» [10, с.

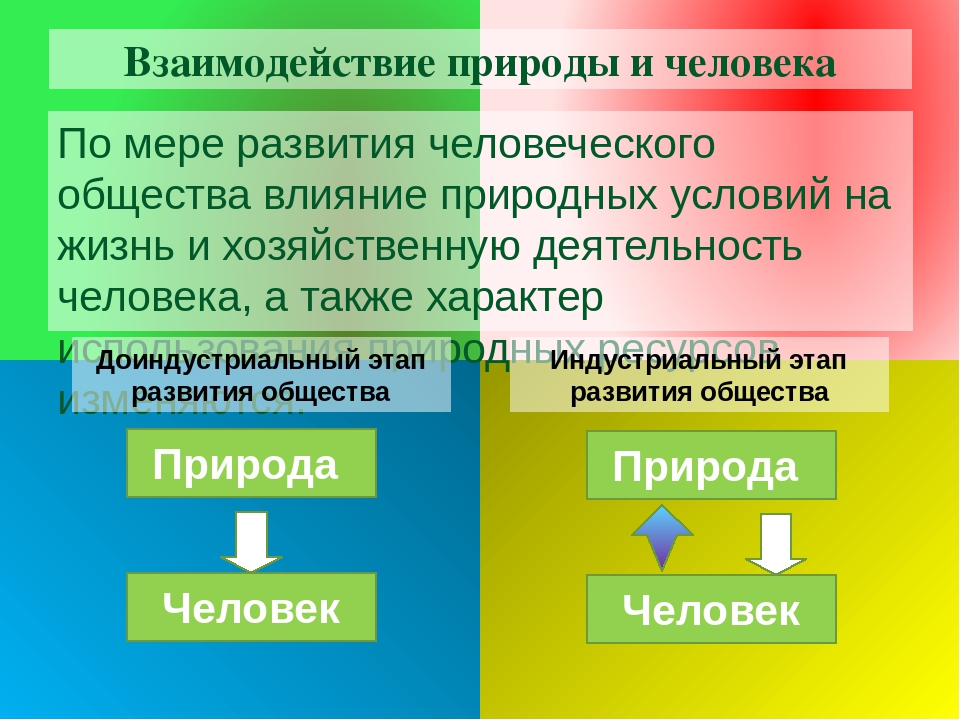

Поэтому, когда, пережив первый острый экологический кризис (неолитическую революцию), вызванный истреблением основных объектов охоты – мамонтов и гигантских оленей – и сопровождаемый резким сокращением численности людей, опасностью вымирания, человек сумел найти выход в переходе к производящему хозяйству и начал новый, второй период своих взаимоотношений с природой, – это был несомненный шаг вперед. Весь этот длительный период – с VIII–III тысячелетий до нашей эры вплоть до дня сегодняшнего можно назвать техногенным и логично разбить на два больших этапа: аграрный и промышленный – по доминирующему виду хозяйства.

На первом этапе в отношении человека к природе сочетаются большее понимание и изощренность в использовании с бережным отношением, иногда в силу необходимости, так как зависимость его от сил природы еще чрезвычайно велика. Там, где долгое время ведется оседлое хозяйство, люди хорошо знают особенности местной почвы, климата и добиваются результатов за счет понимания этих особенностей, уважения к ним (например, ежегодный праздник разлива Нила в Древнем Египте). В культуре таких народов существенную роль играют владение сложными агротехническими приемами, знание календаря, циклического характера явлений природы и т. д. Это находит глубокое отражение и в духовной культуре. Например, трепетное, тонкое отношение к природе характерно для Древнего Китая. Такой подход выражен сочетанием двух противоположных терминов: «вей» и «ву вей». Первый из них истолковывается английским исследователем

Там, где долгое время ведется оседлое хозяйство, люди хорошо знают особенности местной почвы, климата и добиваются результатов за счет понимания этих особенностей, уважения к ним (например, ежегодный праздник разлива Нила в Древнем Египте). В культуре таких народов существенную роль играют владение сложными агротехническими приемами, знание календаря, циклического характера явлений природы и т. д. Это находит глубокое отражение и в духовной культуре. Например, трепетное, тонкое отношение к природе характерно для Древнего Китая. Такой подход выражен сочетанием двух противоположных терминов: «вей» и «ву вей». Первый из них истолковывается английским исследователем  Общество поощряло наблюдательное отношение к природе. Человек старался использовать содержащиеся в природе источники энергии, сводя до минимума свое вмешательство в природные механизмы. В религиозно-философских учениях даосизма и конфуцианства закреплены не только идеи целостности природы, но и идеалы невмешательства в общий порядок вещей, текучести, невыразимости первоосновы бытия, недеяния как благого принципа, идеалы жизни сообразно природе.

Общество поощряло наблюдательное отношение к природе. Человек старался использовать содержащиеся в природе источники энергии, сводя до минимума свое вмешательство в природные механизмы. В религиозно-философских учениях даосизма и конфуцианства закреплены не только идеи целостности природы, но и идеалы невмешательства в общий порядок вещей, текучести, невыразимости первоосновы бытия, недеяния как благого принципа, идеалы жизни сообразно природе.

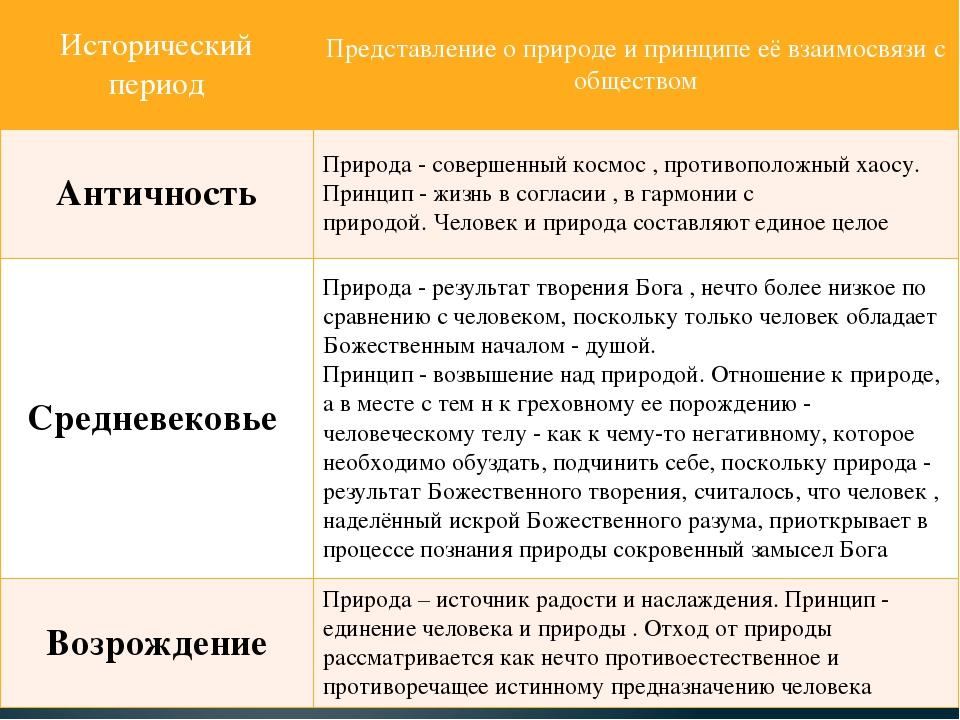

В то же время в Китае начиная со Средневековья идеалом совершенства стала считаться вещь, в которой ее природная основа так трансформирована, что внешне никак не проявляется (фарфор, больше похожий на стекло, чем на изделие из глины, или блюда китайской кухни, которые считаются удачными, если нельзя определить на вкус, из чего они приготовлены). Такое же отношение к природе сформировалось и в средневековой Европе. К сожалению, и позже, в эпоху Возрождения, природа воспринималась как нечто дикое, что необходимо преодолевать: во французских парках, например в знаменитом парке Версаля, глядя на посадки, воспринимаешь их прежде всего как искусственный орнамент или прекрасный ковер и лишь затем видишь, что в основе его живые цветы и кустарники.

Реликты бережно-нежного, «родственного» отношения к природе мы можем встретить и сейчас у некоторых народов, которые, возможно, из-за своего изолированного, «островного» положения рано осознали конечность, исчерпаемость природы. Ценности общения с естественной природой, сохранения ее культивируются, например, в современной Японии. Мы можем наблюдать их в празднике цветущей сакуры (японской вишни), когда тысячи людей в сумерки выходят в цветущие сады, тихо рассаживаются на траве и в молчании любуются волшебными бело-розовыми цветами при заходе солнца или в свете луны; в уроках восхищения Фудзиямой или в созерцании, самоуглублении человека в садах камней. Имеется в виду, что человек обогащается духовно, чувствуя свое единство с великим мировым потоком, с жизнью природы. Кстати, таковы и особенности японской кухни – минимум обработки и максимум естественности в виде и вкусе блюд. Та же идеология ценностей натуральной жизни заложена и в английском парке, где немалыми усилиями ландшафтных архитекторов и садовников создается ощущение уголка природы, не тронутого человеком.

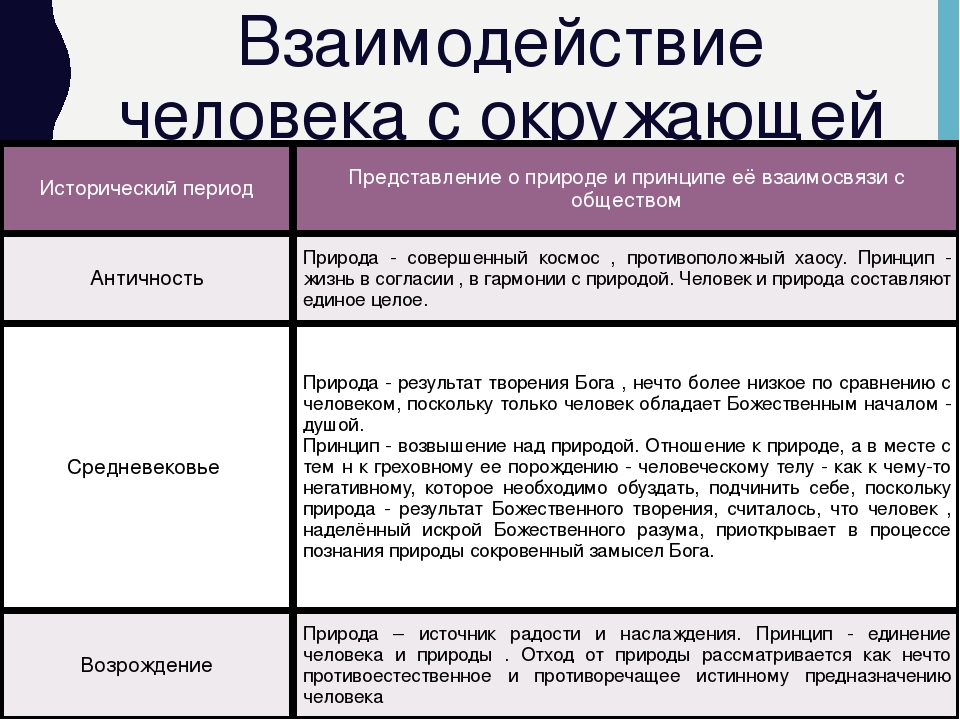

Особое место в истории человечества и его отношений с природой принадлежит Античности. В культуре этого периода был прорыв к гармонии: природа ставилась очень высоко, высшим ее проявлением выступает Космос как всеобъемлющее Целое, Единое, прекрасное и законосообразное.

Человек как микрокосм представляет собой некое уменьшенное подобие макрокосма, органически связан с ним через логос, пронизывающий все мироздание и как высший закон его существования (благодаря чему Космос подобен живому разумному существу), и как основа разума человека для познания Космоса. И боги Древней Греции тесно связаны с природой: они не только покровительствовали всем ее явлениям, но и появляться предпочитали в ее красивейших уголках – в лесах и рощах, у звенящих ручейков или на морском берегу. Жили они на красивейшей горе Олимп и сами были прекрасны: Зевс – громовержец, Артемида – богиня лесов и охоты, Гера – богиня вечной юности, Афродита – богиня любви и красоты, златокудрый Аполлон – покровитель искусств, грозная Афина – богиня мудрости, легкокрылый Гермес – посланец богов – все они гармоничны телом и яснолики.

В Древней Греции красота людей и природы славили собой прекрасный Космос, так как были ему подобны. Это находило свое отражение и в архитектуре: храмы, возводимые в честь богов, вписывались в природный ландшафт, как бы вырастали из него, были полны света и воздуха, символизируя единство человека, природы и богов. Любование природой и произведениями искусства было неотъемлемой частью культуры человека Античности.

А в самом человеке ценились как его природные физические качества (сила и красота тела, в том числе обнаженного, гармонично развитого, воспринимаемого в движении), так и таланты (художника, мудреца, оратора), т. е. духовное и физическое в человеке не разрывалось, не противопоставлялось, а, напротив, находилось в единстве, целостности. Один раз в четыре года устраивали Олимпийские игры. Они были так важны, что на время их проведения прекращались даже войны. Соревновались на них не только атлеты, но и поэты, певцы. Ценны были не только спортивные достижения, но и то, что своими успехами люди прославляли Космос и богов, поэтому победители – «олимпионики» награждались лавровым венком и навечно обретали славу. Счет лет, т. е. календарь, в Древней Греции был основан на Олимпиадах, это еще раз показывает, что социальные, культурные события и природные циклы воспринимались как равнозначимые и единые. К сожалению, эта попытка пойти путем гармонического развития человека в единстве с природой не имела продолжения в дальнейшей европейской истории и культуре. Немаловажную роль в этом сыграло христианство.

Один раз в четыре года устраивали Олимпийские игры. Они были так важны, что на время их проведения прекращались даже войны. Соревновались на них не только атлеты, но и поэты, певцы. Ценны были не только спортивные достижения, но и то, что своими успехами люди прославляли Космос и богов, поэтому победители – «олимпионики» награждались лавровым венком и навечно обретали славу. Счет лет, т. е. календарь, в Древней Греции был основан на Олимпиадах, это еще раз показывает, что социальные, культурные события и природные циклы воспринимались как равнозначимые и единые. К сожалению, эта попытка пойти путем гармонического развития человека в единстве с природой не имела продолжения в дальнейшей европейской истории и культуре. Немаловажную роль в этом сыграло христианство.

Христианская религия долгие века поддерживала в человеке убеждение в том, что природа вторична, менее значима по сравнению и с Богом, и с духовным миром, и с человеком, а та часть человека, которая роднит его с природой – его физическая сущность, тело, – это лишь оковы, темница души. Сущность человека раздваивалась: только дух важен, тело же должно быть покорено, ибо изначально греховно. Такая концепция подкреплялась и искусством Средневековья: «неземные» лики святых, их застывшие позы, даже острые складки одежды – все было нарочито непохожим на людей, нежизненным, бестелесным. Так же действовала и архитектура: средневековые готические соборы всей своей громадностью, резкой устремленностью к небу, каменными «кружевами» подавляли человека, утверждали примат духа над телом, бога над природой. Но отношение к телу человека в европейской культуре еще долгие века после Средневековья оставалось сложным. Культурные «судьбы» обнаженного тела определило то обстоятельство, что «естественное» состояние человека (именно к такому значению наготы апеллируют натуристы) для культуры как системы условностей в высшей степени неестественно. Все «естественное» для нее – сырье, которое нуждается в переработке – в интерпретации. И моралисты в своем роде правы: «безнравственной» и «непристойной» нагота в культуре становится вполне неизбежно.

Сущность человека раздваивалась: только дух важен, тело же должно быть покорено, ибо изначально греховно. Такая концепция подкреплялась и искусством Средневековья: «неземные» лики святых, их застывшие позы, даже острые складки одежды – все было нарочито непохожим на людей, нежизненным, бестелесным. Так же действовала и архитектура: средневековые готические соборы всей своей громадностью, резкой устремленностью к небу, каменными «кружевами» подавляли человека, утверждали примат духа над телом, бога над природой. Но отношение к телу человека в европейской культуре еще долгие века после Средневековья оставалось сложным. Культурные «судьбы» обнаженного тела определило то обстоятельство, что «естественное» состояние человека (именно к такому значению наготы апеллируют натуристы) для культуры как системы условностей в высшей степени неестественно. Все «естественное» для нее – сырье, которое нуждается в переработке – в интерпретации. И моралисты в своем роде правы: «безнравственной» и «непристойной» нагота в культуре становится вполне неизбежно. Представляя собой «непереработанную» природу, она воспринималась агрессивной по отношению к культуре, которая по самому своему назначению от природы защищается. Соответственно и наготу как «представительницу» природы культура способна вынести только тогда, когда та нейтрализована: помещена в некие рамки [12].

Представляя собой «непереработанную» природу, она воспринималась агрессивной по отношению к культуре, которая по самому своему назначению от природы защищается. Соответственно и наготу как «представительницу» природы культура способна вынести только тогда, когда та нейтрализована: помещена в некие рамки [12].

Итак, преодолев свою внутреннюю природу, человек должен бороться со стихийными силами природы внешней, господствовать над ней, ибо, КЭ.К СКЭ.ЗЭ.НО в Библии, благословил Бог людей: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всякими животными, пресмыкающимися по земле» (Быт. 1:28). Отсюда можно сделать вывод о высшем моральном оправдании полного и безраздельного господства человека над природой. Такая трактовка Библии позволяла человеку делить все в природе на полезное и вредное именно для человека и с этой точки зрения решать, что должно сохраняться, а что уничтожаться. Как это ни покажется странным, но такая трактовка отношения к природе дожила и до наших дней. Вот, например, что говорит один из виднейших экологов США профессор Д. Симберлов: «Я придерживаюсь взглядов, резко отличающихся от воззрений на эту проблему многих моих американских коллег. Большинство из них усвоило подход к охране природы, который я назвал бы утилитарным. Суть его состоит в том, чтобы оберегать лишь те виды животных и растений, которые приносят пользу человеку. Причем тут имеется в виду сиюминутная выгода. Я думаю, что здесь отчетливо видно влияние христианского учения, впитанного многими поколениями американцев. Если Бог создал человека как венец творения, которому служат все другие обитатели Земли, то логично сохранить жизнь лишь тем, кто полезен человеку, и уничтожить тех, кто якобы вреден» [13, с. 76].

Вот, например, что говорит один из виднейших экологов США профессор Д. Симберлов: «Я придерживаюсь взглядов, резко отличающихся от воззрений на эту проблему многих моих американских коллег. Большинство из них усвоило подход к охране природы, который я назвал бы утилитарным. Суть его состоит в том, чтобы оберегать лишь те виды животных и растений, которые приносят пользу человеку. Причем тут имеется в виду сиюминутная выгода. Я думаю, что здесь отчетливо видно влияние христианского учения, впитанного многими поколениями американцев. Если Бог создал человека как венец творения, которому служат все другие обитатели Земли, то логично сохранить жизнь лишь тем, кто полезен человеку, и уничтожить тех, кто якобы вреден» [13, с. 76].

С точки зрения экологических ценностей ситуация начала резко меняться с началом второго этапа техногенного периода – промышленного. Его начало приходится на XVI XVII века – бурное зарождение экспериментальной науки и, главное, техники, овладение искусственной энергией (вначале – паровой), резкий рост масштабов производства, изготовление материалов, не существующих в естественной природе, освоение недр Земли, интенсификация за счет применения техники сельскохозяйственного производства. Все это приводит и к резким изменениям в культуре. Современная материальная культура более всего воплотилась в технике, и она подчинила себе и жизнь, и хозяйство, и сознание современного человека. Одним из первых эту опасную тенденцию заметил Н. Бердяев, который писал, что основная космическая сила, которая меняет лицо земли и человека, обезличивает и обесчеловечивает человеческую личность и человеческое существование, – это техника, настоящее чудо нашего времени. Человек, который перестал быть образом и подобием Божиим, превращается в наше время в образ и подобие машины [14].

Все это приводит и к резким изменениям в культуре. Современная материальная культура более всего воплотилась в технике, и она подчинила себе и жизнь, и хозяйство, и сознание современного человека. Одним из первых эту опасную тенденцию заметил Н. Бердяев, который писал, что основная космическая сила, которая меняет лицо земли и человека, обезличивает и обесчеловечивает человеческую личность и человеческое существование, – это техника, настоящее чудо нашего времени. Человек, который перестал быть образом и подобием Божиим, превращается в наше время в образ и подобие машины [14].

Изменяются цели, ценности человека, стиль его мышления. Резко возрастают его потребности, объем знаний, меняется его отношение к себе и к природе. И хотя в более консервативном, традиционном укладе жизни прежних веков человек считал себя выше природы, но в этой иерархии было и сдерживающее начало: ответственность перед Богом за то, что передано в управление человеку. Согласно Библии: «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт. 2:15).

2:15).

Потреблять, но не злоупотреблять – так можно коротко выразить эту концепцию экологических ценностей, в ней отношение к природе этически окрашено.

Принципиально иная концепция складывалась на втором этапе техногенного периода, при развитии капиталистического хозяйства. Она исходит из представления природы исключительно как объекта для удовлетворения потребностей человека: природа не храм, а мастерская. При такой установке исключается какой-либо этический аспект в отношении человека к природе или даже сводится к прагматическому. В связи с этим профессор Г.Т. Миллер из пресвитерианского колледжа Святого Андрея пишет, что установка большинства наций может быть представлена восемью убеждениями:

Человек есть источник всех ценностей (антропоцентризм).

Природа существует для нашего использования.

Наши первые цели – производство и потребление материальных благ.

Материальные и энергетические ресурсы безграничны, потому что человеческая изобретательность всегда их обеспечит.

Производство и распределение благ должно возрастать, потому что каждый имеет право жить по определенному жизненному стандарту.

Нам нет необходимости адаптироваться к природной среде, потому что мы сами можем приспосабливать ее для удовлетворения наших потребностей посредством науки и техники.

Главная функция общества – помощь индивидам и корпорациям в освоении окружающей среды для увеличения богатства и власти.

Идеалом личности является самодеятельный индивид, который действует для своей пользы, избегая неприятностей [15, с. 29–30].

В России XIX века подобные тенденции проявлялись слабее, чем на Западе, однако они связывались с возникшей у части общества тягой к нигилизму – отрицанию всех прежних моральных ценностей, часто – с безверием – воинственным атеизмом, с потребностью разрушения и пренебрежением ко всему устойчиво-консервативному, в том числе и к природе. С тревогой и болью показан подобный тип человека, оторвавшего себя от корней, И. Тургеневым в образе Базарова из романа «Отцы и дети». Позже прагматики будут, смеясь, вырубать «вишневые сады» и вести хозяйство в уверенности, что взять от природы как можно больше и любой ценой – задача человека.

Позже прагматики будут, смеясь, вырубать «вишневые сады» и вести хозяйство в уверенности, что взять от природы как можно больше и любой ценой – задача человека.

Культура, в которой доминируют подобные установки по отношению к природе, не имеет потребности в формировании представления об окружающей среде как системе, нуждающейся в сохранении. Быстро возрастающий объем сведений о природе имеет лишь экономико-практическое значение. Естественно предположить, что в такой культуре неизбежно должен углубляться кризис в отношениях человека с природой. В действительности это предположение полностью оправдывается.

Мышление (в том числе научное) современного человека имеет явный уклон в сторону инженерного, антиэкологического стиля. Такой стиль чрезвычайно помогает при изучении отдельных объектов, особенно неживой природы, но не позволяет осознать неповторимость всего живого, уникальность каждого события и системный характер природы. Такое мышление сложилось в науке и обнаруживает свою недостаточность в современной фазе отношений человека с природой.

В рассмотренной нами периодизации должен существовать третий период – ноогенный (разумно-системно-преобразовательный), получивший свое название от понятия ноосферы, введенного Тейяром де Шарденом (1881–1955) и В.И. Вернадским.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРесПрирода и общество | Понятия и категории

ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО — одна из центральных философских проблем, от решения которой зависят ответы на вопросы о месте человека в мире, о границах и возможностях его свободного действия, о характере исторического процесса и др. Только отличая себя от природы как от «иного», человек может понять собственное своеобразие. По словам Н. Бердяева, «дух есть свобода, а не природа». Только рассматривая себя как порождение и продолжение природы или как ее антитезу, человек может решать вопросы возникновения человека, наделенного сознанием и волей; проблему периодизации истории; определить перспективы развития общества.

Только рассматривая себя как порождение и продолжение природы или как ее антитезу, человек может решать вопросы возникновения человека, наделенного сознанием и волей; проблему периодизации истории; определить перспективы развития общества.

Концепции постиндустриального общества, идеи глобализации также связаны с определенным решением проблемы П. и О. В современном массовом сознании, в социально-экологических утопиях, в экологических движениях современности природа представляется то «землей обетованной», «Новым Эдемом», то источником зла и хаоса.

«П.» в широком смысле слова тождественна понятию Вселенной, даже понятию материального мира. П. в ее целостности, бесконечности, вечности интересует философию в процессе решения общих онтологических и гносеологических проблем. В более узком смысле под «П.» понимается та ее часть, с которой человек вступает в непосредственное взаимодействие, которая является естественным условием его жизни, — биосфера.

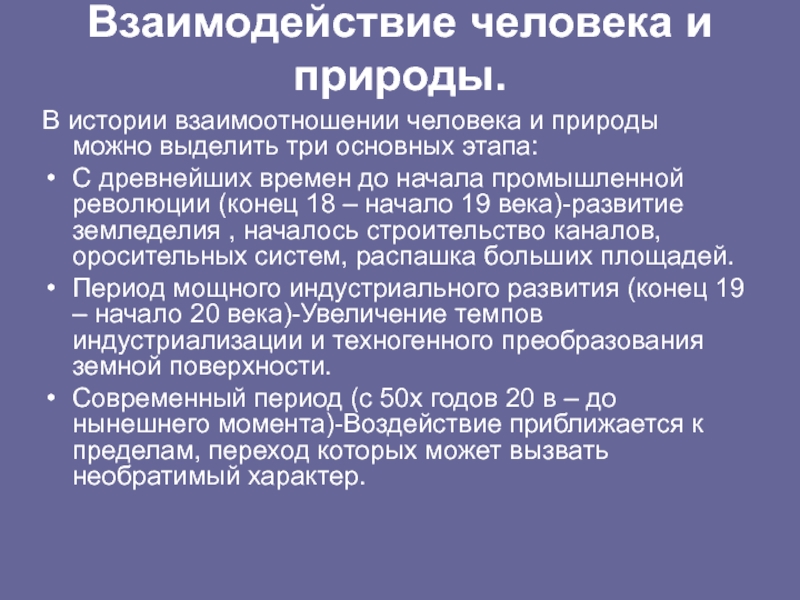

Этапы взаимодействия П. и О. в целом определяются переворотами в производстве, в производительных силах О. Выделяются три революционных переворота в производительных силах: «неолитическая революция», промышленная революция, научно-техническая революция.

и О. в целом определяются переворотами в производстве, в производительных силах О. Выделяются три революционных переворота в производительных силах: «неолитическая революция», промышленная революция, научно-техническая революция.

Первый этап начинается с появления человека разумного. Человек пока воздействует на П. только самим фактом своего существования, живет охотой, рыболовством, собирательством. Это период «присваивающей» экономики, П. определяет все особенности жизни, естественная детерминация была преобладающей. От природных условий зависели и характер занятий членов общины, и темпы ее количественного роста, и необходимость миграции. Различие при-родных «стартовых» условий для разных народов на ранних стадиях истории обусловило многообразие исторического процесса, различия в судьбах народов, своеобразие национальных традиций.

Второй этап взаимодействия П. и 0. начинается еще в первобытную эпоху и продолжается до возникновения буржуазных отношений. Исходный пункт начала этого этапа — возникновение земледелия и скотоводства. Осуществляется переход от присваивающей к производящей экономике. Человек начинает активно вмешиваться в П., планировать результаты своей деятельности. Вместе с тем трудовая деятельность еще находится в непосредственной зависимости от природных условий: погоды, почвы, рельефа местности. Влияние человека на П. на этой стадии носило локальный характер. Уже на втором этапе взаимодействия П. и О. складываются противоречивые тенденции, которые выразились в возникновении двух типов О. — традиционных и техногенных. Для традиционных О. характерны медленные изменения производственной сферы, воспроизводящий, а не инновационный тип производства, устойчивость традиций, привычек, образа жизни, незыблемость социальной структуры. Мироотношение, сформировавшееся в рамках традиционных О., сохранилось и до наших дней, переплетаясь с иным типом взаимоотношений П. и О., носителем которого является техногенное О.

Осуществляется переход от присваивающей к производящей экономике. Человек начинает активно вмешиваться в П., планировать результаты своей деятельности. Вместе с тем трудовая деятельность еще находится в непосредственной зависимости от природных условий: погоды, почвы, рельефа местности. Влияние человека на П. на этой стадии носило локальный характер. Уже на втором этапе взаимодействия П. и О. складываются противоречивые тенденции, которые выразились в возникновении двух типов О. — традиционных и техногенных. Для традиционных О. характерны медленные изменения производственной сферы, воспроизводящий, а не инновационный тип производства, устойчивость традиций, привычек, образа жизни, незыблемость социальной структуры. Мироотношение, сформировавшееся в рамках традиционных О., сохранилось и до наших дней, переплетаясь с иным типом взаимоотношений П. и О., носителем которого является техногенное О.

Расцвета этот последний тип достигает на третьем этапе взаимодействия П. и 0., который начинается с промышленной революции XVIII в. в Англии, хотя принципы, характерные для техногенного 0., начали складываться гораздо раньше. Признание сверхприродной сущности человека в христианстве позволило говорить о возможности подчинения П. человеку. В христианстве зарождается и развивается идея непрерывного прогресса, совершенствования как принципа человеческой деятельности. Идеи преобразующей, конструктивной силы человеческой деятельности, аналогичной божественному творчеству, развивались в эпоху Ренессанса. Наконец, Декартово учение о двух субстанциях — мыслящей и протяженной — вело к упрочению взгляда на П. как на объект приложения человеческих усилий.

в Англии, хотя принципы, характерные для техногенного 0., начали складываться гораздо раньше. Признание сверхприродной сущности человека в христианстве позволило говорить о возможности подчинения П. человеку. В христианстве зарождается и развивается идея непрерывного прогресса, совершенствования как принципа человеческой деятельности. Идеи преобразующей, конструктивной силы человеческой деятельности, аналогичной божественному творчеству, развивались в эпоху Ренессанса. Наконец, Декартово учение о двух субстанциях — мыслящей и протяженной — вело к упрочению взгляда на П. как на объект приложения человеческих усилий.

Техногенная цивилизация базируется на принципе активного отношения человека к миру. П. — лишь арена деятельности человека, она не имеет самостоятельной ценности. П. понимается как бездонная кладовая, чудесным образом созданная для человека, открытая его пониманию. Деятельность человека обеспечивает ему право на обладание преобразованными элементами П. как продуктами его труда. Человек — господин П., и власть его расширяется до бесконечности. Для техногенной цивилизации характерны жажда новизны, постоянное нарушение равновесия между П. и 0., «улучшение», «расширение», «углубление», «ускорение» воздействия на окружающую среду, понимание покорения П. как прогресса.

Человек — господин П., и власть его расширяется до бесконечности. Для техногенной цивилизации характерны жажда новизны, постоянное нарушение равновесия между П. и 0., «улучшение», «расширение», «углубление», «ускорение» воздействия на окружающую среду, понимание покорения П. как прогресса.

Новый, четвертый этап взаимоотношений П. и О., начавшийся в XX в., знаменует попытку преодолеть противопоставление человека и общества природе, создать новую, невиданную доселе гармонию между ними, согласовать «стратегию П.» и «стратегию человека».

См. также: Биосфера, Географический детерминизм, Ноосфера, Экософия.

Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Краткий философский словарь. М. 2010, с. 299-301.

203.1 (Человек и животное) Взаимоотношения между человеком и животными

Взаимоотношения между человеком и животными – вот проблема, над которой размышляет Ю. Казаков

Автор, рассказывая о том, как старый доктор однажды взял к себе в дом бездомного слепого пса, вымыл и накормил его, с чувством уважения к хозяину дома повествует об отношениях человека и собаки. Они настолько привыкли друг к другу, что каждый чувствовал настроение другого. Особенно Арктур, который очень любил доктора и был ему самым преданным другом.

Они настолько привыкли друг к другу, что каждый чувствовал настроение другого. Особенно Арктур, который очень любил доктора и был ему самым преданным другом.

Авторскую позицию определить просто: взаимоотношения между человеком и животными должны строиться на ответственности. Только в этом случае можно достичь взаимопонимания с животным.

Я полностью согласен с мнением писателя. Люди должны помогать животным, главное, они не должны быть равнодушными: ведь от человека зависит жизнь «братьев наших меньших». И, взяв животного в дом, необходимо помнить, что собака или кошка — это не игрушка, а полноправный член семьи. На этом и должны строиться взаимоотношения людей и животных.

Боец Кошкин, герой рассказа Ю. Коваля «Алый», воспитывая из щенка настоящую пограничную собаку, всегда помнил об этом. Результат не заставил себя ждать: человек и животное стали неразлучными друзьями. И, когда при задержании преступника Алый получил серьезное ранение, боец не отходил от него ни на минуту и тяжело перенес гибель четвероногого друга.

В рассказе В. Ф. Тендрякова «Хлеб для собаки» повествуется о встрече в голодные 30-е годы мальчика и тощей и облезлой собаки с пустыми глазами. Чтобы ни делал герой рассказа, собака, «воспитанная голодной улицей», не могла поверить ему. Она быстро хватала принесенный мальчишкой хлеб и как-то боком быстро уходила…Сколько злобы могло увидеть в своей жизни от людей животное, чтобы не поверить в бескорыстные действия мальчика.

Таким образом, могу сделать вывод, что взаимоотношения человека и животного должны строиться на ответственности за того, кого мы приручили.

Дима

Добавить комментарий

| |

| |

Реферат: Единство человека и природы

Тема: Единство человека и природы

Раздел: Бесплатные рефераты по философии

Тип: Реферат | Размер: 32. 32K | Скачано: 105 | Добавлен 21.10.12 в 15:45 | Рейтинг: 0 | Еще Рефераты

32K | Скачано: 105 | Добавлен 21.10.12 в 15:45 | Рейтинг: 0 | Еще Рефераты

Вуз: ВЗФЭИ

Год и город: Архангельск 2011

Содержание

I. Введение 3

II. Основная часть 4-15

Задание 1. 4-5

Задание 2. 5-13

Задание 3. 13-15

III. Заключение 16

IV. Список использованной литературы 17

Введение:

В современном обществе тема единства человека и природы является одной из наиболее острых. Основной проблемой, затронутой в данной тематике, является недобросовестное потребительское отношение человека к природе. Для того чтобы человек начал задумываться над своими поступками в окружающей среде следует показать что нас будет ожидать при дальнейшем таком же отношении к природе. Перспективы на самом деле оказываются плачевными, порой даже может показаться, что люди делают все для истребления своего рода с Земли.

Также вопрос этапов взаимоотношения общества и природы является немалозначимым в данной теме. Он помогает определить какие этапы следует выделять во взаимоотношении между обществом и природой, и чем они вызваны.

Он помогает определить какие этапы следует выделять во взаимоотношении между обществом и природой, и чем они вызваны.

Мной не случайно выбрана именно эта тематика. Этой работой мне хотелось показать, как люди в разное время относились к экологии, природным ископаемым, одним словом всему тому, чему нас наградила природа. Также перспективы развития государства при потребительском и при бережном отношении к природе. Государство, относящееся к природе бережно на фоне всех других государств, выглядит наиболее развитым по всем параметрам. Как правило, в таких государствах в связи с охраной экологии развиваются новые технологии в этой отрасли, также наиболее продуктивно используются природные ископаемые. Экологическая обстановка является более безопасной для проживания, средний уровень проживания выше, чем у других государств – что тоже является немалозначимой особенностью.

1 вопрос: природа — и храм, и мастерская.

Понятие «природа» имеет два основных значения. В широком смысле – это весь окружающий мир (в том числе и человек, общество), то есть Вселенная. В узком смысле – та среда, в которой проходит жизнь человека и общества (то есть поверхность Земли c ее всевозможными качественными характеристиками, климат, полезные ископаемые и прочее).

В узком смысле – та среда, в которой проходит жизнь человека и общества (то есть поверхность Земли c ее всевозможными качественными характеристиками, климат, полезные ископаемые и прочее).

Общество – совокупность форм организации жизни и деятельности людей, целостная система совместной жизни индивидов (взаимоотношения, взаимодействие, порядок, традиции, культура).

Взаимоотношения общества c природой понимаются как отношения между обществом – целостной системой человеческого общежития – и природой в узком смысле этого слова, то есть средой обитания человеческой цивилизации.

Хотелось бы начать c того, что люди разделяются на две категории: одним свойственна душевная тонкость, умение чувствовать прекрасное, не столько привитое культурой, сколько естественное. Для этих людей природа — храм, они бережно относятся к ней. Это не подвиг, а обычные, непримечательные поступки, но они служат поддержанию и утверждению общечеловеческих, нравственных законов. Также есть люди, которые уходят от мира, они, несомненно, становятся разрушителями. У них нет представления о культурной жизни. Такие забывают о том, что природа — их родной и единственный дом, требующий бережного отношения к себе, что находит подтверждение в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». Главный герой, Евгений Базаров, известен своей категоричной позицией высказывает, что природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник. Именно таким автор видит в нем «нового» человека: он равнодушен к накопленным предыдущими поколениями ценностям, живет настоящим и пользуется всем, что ему нужно, не задумываясь о том, к каким последствиям это может привести.

У них нет представления о культурной жизни. Такие забывают о том, что природа — их родной и единственный дом, требующий бережного отношения к себе, что находит подтверждение в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». Главный герой, Евгений Базаров, известен своей категоричной позицией высказывает, что природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник. Именно таким автор видит в нем «нового» человека: он равнодушен к накопленным предыдущими поколениями ценностям, живет настоящим и пользуется всем, что ему нужно, не задумываясь о том, к каким последствиям это может привести.

Природа — и храм, и мастерская. Большинство мнений все-таки складываются в том, что природа либо храм, либо мастерская, хотя если посмотреть на все это объективно, то можно выделить эти обе стороны. Все прекрасно знают что природа – есть среда работы человека, он использует природные ресурсы – лес, нефть, газ, алмазы и другие. Все это происходит для личного обогащения человека. Следовательно, здесь природу можно рассматривать как мастерскую.

Если рассматривать природу как храм, то тут можно сказать следующее:

В нашей стране существует множество заповедников, заказников, памятников природы и прочих охраняемых от тяжелых воздействий человека территорий. Также существуют организации по защите природы от загрязнения, которые следят за тем, чтобы были установлены очистительные сооружения на крупные фабрики любой из стран, также следят за загрязнением атмосферного воздуха, воды, почвы. Прежде всего, человек должен понимать, что он серьезно загрязняет природу, своим халатным отношением к окружающей среде. Далеко не каждый сейчас осознает, что наше здоровье можно сказать полностью зависит от окружающей среды, а так как здоровье человека – это и есть его жизнь, то есть таким отношением люди губят свои жизни. Из всего этого следует, что человек должен относиться к природе также как и к себе. Не прожигать и транжирить ресурсы, тем более среди них есть и те, которые не восстанавливаются, а экономить их, восстанавливать то, что было когда то им разрушено. Люди забывают о том, что природа — их родной и единственный дом, требующий бережного отношения к себе.

Из всего выше мною сказанного и следует, что природа может быть как храмом, так и мастерской для человека. Главное во всем этом не забывать, что она является частичкой нас, и относиться к ней надо бережно.

2 вопрос: этапы взаимодействия природного и социального бытия человека.

Можно выделить несколько своеобразных этапов взаимоотношения общества и природы, каждый из которых имеет свою качественную специфику как особый тип этого взаимоотношения, опосредствованный социальными условиями. Поскольку же отношение человека к природе строится прежде всего на основе производства (производительных сил, орудий и средств труда), то переход от одного этапа к другому вызывается (определяется) революционными переворотами в производительных силах общества.

В истории человечества, как известно, имели место три таких переворота: неолитическая революция, связанная c возникновением земледелия и переходом от присваивающей экономики к производящей; промышленная революция, то есть переход от ремесленных орудий труда к машине, создание промышленности; научно-техническая революция, которая началась в середине XX столетия, продолжается на наших глазах и в перспективе должна привести к созданию качественно новой материально-технической базы, опирающейся на полностью автоматизированное производство. Соответственно этим периодам и определяются основные этапы взаимодействия человеческого общества и природы.

Первый этап взаимодействия общества и природы охватывает период от возникновения вида Homo sapiens до появления земледелия и скотоводства. Это — период, когда человек жил охотой, рыболовством и собирательством; Ф. Энгельс назвал его периодом присваивающей экономики. Человек производил примитивные орудия труда, a средства к существованию добывал с помощью орудий, изготовленных из природных ресурсов. Естественно, что он целиком и полностью зависел от наличия средств существования. Человек в этот период находился в единстве c природой, не выделялся из нее и не оказывал на нее заметного влияния. Его социальность (то есть устройство коллектива, разделение и организация труда и быта, обычаи и прочее) только зарождалась и была подчинена задаче обеспечить выживание человека как биологического вида. Человек, по существу, еще не начинал преобразовывать природу, он воздействовал на нее лишь фактом своего существования. Естественная (экологическая и демографическая) детерминация нарождающейся социальной жизни — существенный момент данного типа взаимодействия человека и природы. Дифференцированность природных условий была тем фактором, который оказывал заметное влияние на судьбы различных человеческих коллективов — направленность их деятельности, темпы развития и так далее. Этот тип взаимодействия человека и природы связан с постоянной миграцией населения, которая вызывалась разными причинами — ухудшением природных условий, исчерпанием возможности добывать пищу. Малое количество населения и обширные территории являлись естественными предпосылками кочевого образа жизни.

Второй этап и качественно новый тип взаимодействия природы и человека образует период, когда господствующим и решающим видом производства было земледелие (в некоторых местах — скотоводство), a все остальные виды производства, если они существовали, были ему подчинены. Этот этап начинается c момента возникновения земледелия и скотоводства, то есть перехода от присваивающей экономики к производящей. Совпадая, согласно классификации Ф. Энгельса, c переходом от дикости к варварству, он оформляется на средней ступени варварства, a значит, еще в рамках первобытной формации, и охватывает период докапиталистических антагонистических формаций.

Появление земледелия коренным образом меняет характер отношения общества и природы. Человек начинает активно преобразовывать природу, производя не только средства труда, но и средства существования, переходит к оседлому образу жизни. Люди осваивают новые территории, строят сооружения для орошения земли (каналы, дамбы), вырубают под пашни леса. Возникает различие естественной, девственной и окультуренной природной среды. Но в силу самой специфики сельскохозяйственного труда человек еще внутренне, органически связан c природой, подчинен ей. Производство почти целиком зависит от погодных условий, климата, смены времен года, плодородия почвы и других естественных факторов. Орудия труда земледельца — прежде всего орудия обработки земли, a земля — главное и решающее условие, предмет и средство труда. Влияние таких видов деятельности, как ремесло, добыча полезных ископаемых, строительное дело, на окружающую природу было незначительно по сравнению c окультуриванием земель под пашни и использованием домашних животных. Вплоть до позднего феодализма главное свое воздействие на окружающую среду человек оказывал через различные виды сельскохозяйственного производства. Воздействие человека на среду уже в этот период приобретало иногда разрушительный характер. Разрушая естественные природные комплексы, он подчас оставлял за собой пустыню. Но разрушительные последствия человеческой деятельности носили тогда еще ограниченный, локальный, характер и, как правило, не имели необратимого характера.

Влияние естественных условий на общественную жизнь постепенно уменьшалось, хотя зависимость человека от них оставалась еще весьма значительной, что определялось самой спецификой производства. Начавшийся c возникновением производящей экономики процесс отделения человека от природы был необходимым аспектом самой преобразовательной деятельности. Общественное разделение труда, появление эксплуатации и социальных антагонизмов внесли в нее антагонистический элемент. На завершающих стадиях описываемого этапа процесс отделения человека от природы принял форму противопоставления человека природе. В своей основной производственной деятельности человек целиком зависел от стихии природы, что отражалось в характере культуры, структуре деятельности, образе жизни трудящихся масс. Вместе c тем под воздействием социальных отношений развивалось противопоставление человека природе.

Эти противоречивые процессы отражались и своеобразно преломлялись в общественном сознании. Человек первоначально осознавал свою реальную зависимость от природы в религиозной форме, где естественные силы принимали форму сверхъестественных. Но в мифологии и ранних формах религии ими населялась сама природа — боги были еще природными существами. В дальнейшем природа в сознании человека стала превращаться в чуждую и враждебную ему силу, в нечто мрачное, низменное, таинственное. И это касалось как окружающей природы, так и природы самого человека. Все его помыслы устремляются к неземному, к духовному, к богу, который уже не принадлежит природе, a находится вне ее. Такой взгляд на отношение человека и природы нашел свое воплощение и завершение в средневековом христианстве. Правда, нельзя считать, что он был обязательной принадлежностью всех средневековых культур. Во всяком случае, в индийских религиях, в том числе в буддизме, такое резкое противопоставление человека природе отсутствует.

“Христианский взгляд” на отношение человека и природы вел к следующему практическому выводу: чтобы что-то получить от природы, надо не взывать к ней самой, a молить силы, господствующие над природой и находящиеся вне ее, ибо именно они способны заставить природу делать то, что нужно человеку. Последний же чувствует свою приобщенность к божественному и вместе c божественным началом противостоит природе. Бог — союзник человека против природы. Что же касается плотского начала самого человека, то лучшее, что он может сделать,— это подчинить движения и стремления своей плоти богоданным правилам и нормам. Так христианство формировало безжалостное отношение к природе, оправдывало и освящало противопоставление человека природе и одновременно выполняло социальную функцию— примиряло угнетенных со своим рабским положением.

Сознание эпохи Возрождения можно понять именно как противостояние со средневековым мировоззрением и выработанным на его основе восприятием природы в ее отношении к человеку. Существенным принципом Возрождения была попытка снять в сознании противопоставление человека и природы. Этот принцип имел самые различные проявления. Пантеизм восстанавливал дохристианское единство божественного и природного начал, сливая бога c природой.

Огромное значение этот переворот в сознании имел для зарождения науки нового времени. Средневековое низведение природы до положения низменного начала, конечно, не способствовало развитию опытного знания. Но если природа становится чем-то значимым для человека, если она не низменна, a величественна, если, познавая природу, человек может извлечь для себя пользу, то к познанию надо всемерно стремиться. И наука сразу сделала для себя необходимые выводы: не в священных книгах, a в самой природе надо искать истину; человек должен подчиняться не авторитету древних, a авторитету опыта и разума; не молитва, a знание дает силу человеку.

И, наконец, из нового взгляда на природу был сделан вывод о естественных и потому неотъемлемых правах человека, вывод, который имел революционное значение в борьбе с феодальным строем.

Однако представление o единстве человека и природы скоро вступило в противоречие c развитием производительных сил капиталистической формации, на базе которого начал формироваться принцип господства человека над природой. Но это уже связано c переходом на новый этап взаимодействия общества и природы.

Промышленная революция XVIII в. в Англии — начало нового, третьего этапа во взаимоотношении общества и, соответственно, человека c природой. Именно в результате промышленной революции “буржуазия,— как отмечали К. Маркс и Ф. Энгельс в “Манифесте Коммунистической партии”,— менее чем за сто лет своего классового господства создала более многочисленные и более грандиозные производительные силы, чем все предшествовавшие поколения, вместе взятые”. Машинное производство позволило буржуазии подчинить сельское хозяйство промышленности, деревню — городу, заменить консервативную техническую базу революционной и в небывалой степени развить производительную силу труда. Но этот колоссальный переворот в производстве, который заложил принципиально новые материально-технические основы для развития человеческой цивилизации, происходил в капиталистической форме — в форме эксплуатации капиталом наемного труда, в форме погони за прибавочной стоимостью, конкурентной борьбы, колониальных захватов, втягивания всех стран в мировой капиталистический рынок и так далее.

Капитализм подходит к природе только как к предмету, который может быть использован для получения прибыли, то есть он включает природу в создаваемую им систему всеобщей полезности. Природа для капитализма — источник ресурсов, сырья, бездонный резервуар, куда можно сбрасывать все отходы жизнедеятельности общества. Техника и технология оцениваются только с точки зрения их экономической эффективности, производительности и подобных критериев. Все это вело к хищническому отношению к природе и ее богатствам, тем более опасному, что оно опиралось на возрастающее техническое могущество человека. Уже в XIX в. были истреблены полностью или подведены к грани вымирания многие виды животных и птиц. На огромных территориях были вырублены леса, что приводило к изменениям климата, обмелению рек, эрозии почвы и прочее. Началось загрязнение водоемов. Хищнически эксплуатировались месторождения полезных ископаемых: вырабатывались наиболее богатые залежи, а потом забрасывались.

В противовес теоретическим установкам и практике капитализма марксизм обосновал возможность гармоничного отношения и единства человека и природы, которое должно основываться не на примитивном включении человека в природу, a на развитии практической преобразовательной деятельности самого человека. Тем самым марксизм выработал принципиально новую точку зрения, новый подход к проблеме взаимоотношения общества и природы, подход, все значение которого можно в полной мере оценить лишь в настоящее время, в свете современных экологических и демографических проблем.

Количественное нарастание порожденных капитализмом тенденций во взаимоотношении общества и природы привело в середине XX в. в условиях начавшейся научно-технической революции к качественному изменению. Общий кризис капитализма выражается в возникновении кризисной ситуации, в энергетическом, сырьевом кризисах, в нехватке пресной воды и угрожающей загрязненности гидросферы и атмосферы. Все эти процессы приобрели глобальный характер и получили общее название экологического кризиса.

Научно-техническая революция — грандиозный переворот в производительных силах современного общества. Она знаменует начало нового этапа во взаимодействии общества и природы. Именно техника, порожденная новой революцией в производительных силах, вызвала кризисную ситуацию во взаимоотношении природы и общества.

Эта кризисная ситуация свидетельствует o том, что полностью исчерпал себя старый тип отношения природы и общества, что человечество созрело для перехода на новый этап взаимодействия c природой. Суть нового этапа состоит в практическом преодолении отрыва человека от природы и противопоставления общества природе, в утверждении их единства на основе формирования новой системы, включающей в себя и производство, и природные процессы, и жизнедеятельность человека и условия этой жизнедеятельности. Основоположники марксизма-ленинизма предвидели наступление такого этапа, утверждение нового типа взаимодействия природы и общества. Особенности сводятся к следующему:

1. Научное предвидение не только ближайших, но и отдаленных последствий действий человека. Применительно к взаимодействию c природой это означает, что общество обязано предвидеть последствия тех изменений, которые оно своими действиями вызывает в природе. Например, вводя новую технику, следует учитывать не только ее экономическую эффективность, но и экологические параметры. Строительство предприятий, энергосистем, орошение, мелиорация, генная инженерия и многое другое должно оцениваться комплексно и по своим отдаленным последствиям, чтобы не нанести непоправимого ущерба окружающей природе и самому человеку. Это обстоятельство служит основанием для развития интеграционных процессов в науке, ибо оценка экологических параметров любых человеческих действий не может не носить комплексного характера.

2. Сознательное регулирование обмена веществ между обществом и природой. Научное предвидение последствий человеческих действий для самой природы и есть необходимая предпосылка такого регулирования и контроля. Но одного знания недостаточно — необходимы практические действия и соответствующая система организации общества.

3. Утверждение нового типа взаимодействия c природой связано c переходом к коммунистической формации и представляет собой необходимый аспект этого перехода.

Преимущество социализма в этой области человеческой жизнедеятельности состоит в том, что он ликвидирует антагонизм между частным интересом, определяющим при капитализме развитие производства, использование достижений научно-технической революции, и общественным интересом, общечеловеческой необходимостью сохранять среду обитания людей. В результате социализм создает принципиально новую основу для развития науки, для разработки технических средств и такого использования их в производстве, которое соответствует потребностям утверждения единства общества и природы, сознательного регулирования обмена веществ между ними. Значение науки в этих социальных условиях возрастает, ибо только она может разработать прогнозы ближайших и более отдаленных последствий человеческих действий и соответственно обосновать установление запрета на некомпетентное вмешательство в природные процессы, a также найти и наметить пути создания техники, отвечающей не только требованиям экономической эффективности, но и экологическим параметрам и индикаторам.

Вопросы взаимодействия общества и природы носят комплексный характер, и в их решении должны участвовать естественные, технические и общественные науки. Здесь преимущества на стороне социализма, так как общественная социалистическая собственность и преодоление частных интересов создают благоприятные условия для интеграции наук и комплексного использования результатов их исследований в самых широких масштабах.

Социализм берет на себя историческую миссию формирования нового типа взаимодействия общества c природой, преодоления их прежнего противопоставления друг другу и утверждения их единства. С общесоциологической точки зрения речь, по существу, идет j новой системе регуляции, контроля и управления со стороны общества процессом его обмена веществ с природой. Мы бы назвали это системой экологического управления.

3. Обоснуйте соотношение систем «человек – биосфера», «техносфера–ноосфера», понятие «коэволюции».

Биосфера — часть оболочки Земли, населенная живыми организмами. Учение o биосфере создал академик В. И. Вернадский (1863—1945). Именно он впервые рассмотрел все живые организмы Земли как единственный фактор, включенный к круговороту веществ в природе, которая аккумулирует солнечную энергию и определяет геологические процессы Земли.

Биосфера занимает все три оболочки Земли: литосферу, гидросферу, атмосферу, и имеет определенные пределы. В атмосфере предел биосферы находится на высоте 15—20 км, совпадает с тропосферой и ограничен озоновым экраном.

Основной слой атмосферы, где сосредоточена большая часть воздуха – гидросфера, охвачена жизнью почти полностью. Организмы, которые населяют верхний слой гидросферы, называют планктоном, a придонные — бентосом. В литосфере жизнь сосредоточена в основном на ее верхней части глубиной до 80 м. Но некоторые следы жизни обнаружены на глубине до 100 м. Наиболее плотно заселен организмами поверхностный слой земной коры, образованный почвой.

Человек — элемент биосферы. Все природные ресурсы планеты предопределяют возможность жизни человека и являются основой ее материального производства. Прирост населения, развитие науки и техники, привели к тому, что деятельность человека стала важным фактором развития биосферы. Под воздействием научной мысли и человеческого труда возникла возможность перехода биосферы в новое состояние — ноосферу.

Сфера взаимодействия общества и природы, в пределах которой разумная деятельность предстает главным, определяющим фактором развития биосферы и человечества, называется ноосферой.

Впервые термин «ноосфера» в 1926 – 1927 гг. употребили французские ученые Лекруа и Тейяр де Шарден в значении «новый покров», «мыслящий пласт», который, зародившись в конце третичного периода, разворачивается вне биосферы над миром растений и животных. В их представлении ноосфера – идеальная, духовная («мыслящая») оболочка Земли, возникшая с появлением и развитием человеческого сознания. Заслуга наполнения этого понятия материалистическим содержанием принадлежит академику В. И. Вернадскому. В его представлении, человек – часть живого вещества, подчиненного общим законом организованности биосферы, вне которой оно существовать не может. Человек является частью биосферы. Ноосфера представляет собой качественно новый этап эволюции биосферы, в котором создаются новые формы ее организованности как новое единство, возникающее в результате взаимодействия природы и общества. В ней законы природы тесно переплетаются с социально — экономическими законами развития общества, образуя высшую материальную целостность «очеловечивания природы». В. И. Вернадский, предугадавший наступление эпохи научно-технической революции в XX веке, основной предпосылкой перехода биосферы в ноосферу считал научную мысль. Материальным ее выражением в преобразуемой человеком биосфере является труд. Единство мысли и труда не только создает новую соц. сущность человека, но и предопределяет переход биосферы в ноосферу. «Наука есть максимальная сила создания ноосферы».

Техносфера — это этап эволюции биосферы, обусловленный техническим прогрессом и высоким развитием человеческой мысли. Техносфера нацелена главным образом на промышленность. Ее охраной занимается такая наука как промышленная экология. Она не только создает новую соц. сущность человека, но и предопределяет переход биосферы в ноосферу. «Наука есть максимальная сила создания ноосферы».

Термин «коэволюция» впервые был использован в 60-х гг. XX в. как удобная интерпретация термина ноосфера. О его возникновении Н. Н. Моисеев пишет так: «Термин ноосфера в настоящее время получил достаточно широкое распространение, но трактуется разными авторами весьма неоднозначно. Поэтому в конце 60-х гг. я стал употреблять термин «эпоха ноосферы». Так я назвал тот этап истории человека, когда его коллективный разум и коллективная воля окажутся способными обеспечить совместное развитие (коэволюцию) природы и общества. Человечество — часть биосферы, и реализация принципа коэволюции — необходимое условие для обеспечения его будущего».

Вывод:

В ХХ столетии в связи с резкой интенсификацией воздействия человека на природу, бурным развитием науки и техники, возросшей необходимостью в полезных ископаемых, особенно энергоресурсов, с ростом населения, появлением новых видов оружия, в том числе ядерного, стала актуальной проблема отношений общества и природы. Разное отношение к природе, определяется разным уровнем развития общественного производства, разной степенью активности воздействия общества на природу. Последнее зависит не только от уровня развития производительных сил, науки и техники, но и от характера производственных отношений.

В период непосредственного присвоения людьми готовых продуктов природы (собирательство, охота, рыболовство и т.д.) отношение к природным явлениям было связано с их персонификацией. Обожествлялось небо, земля, деревья, и т.д. Человек воспринимал природу как живое существо, одушевляя и одухотворяя ее.

В период научно-технической революции с появлением новых орудий труда и техники человек начинает совсем иначе относиться к природе. В основном во взаимодействии человека с природой главной целью становиться обогащение. В погоне за прибылью люди начинают истощать местонахождения полезных ископаемых, большинство из которых относится к разряду невосстанавливаемых. В следствии истощения природных ресурсов человеку приходится искать им замену. В этом случае появляется энергетика как наука. Её целью является обеспечение производства энергии путём преобразования первичной, природной, энергии во вторичную, например в электрическую или тепловую энергию. В таком случае создаются атомные теплоэлектростанции. Безусловно, их создание уменьшает нагрузку на природу, но создание атомной промышленности может являться опасностью для человечества. Поэтому следует пристально следить за новыми технологиями.

Безусловно, в дальнейшем следует рассматривать тему взаимоотношений человека и природы, затрагивать современные экологические проблемы. Это поможет государству создавать новые законопроекты по охране природы, науке создавать новые технологии по охране труда, улучшит окружающую нас среду.

Список литературы

Задание 1:

- Александр Шелехов, Павел Анохин – Журнал федерального собрания парламента РФ — Российская Федерация сегодня [Электронный ресурс] — Что природа для нас сегодня: храм или мастерская? Надо ли продолжать развитие мирного атома, в частности, строить АЭС? Как оздоровить нашу землю? — Режим доступа: http://www.russia-today.ru/vopros-nomera/2047-chto-priroda-dlya-nas-segodnya-xram-ili-masterskaya-nado-li-prodolzhat-razvitie-mirnogo-atoma-v-chastnosti-stroit-ayes-kak-ozdorovit-nashu-zemlyu.html.

Задание 2:

- Зеленая энергия – популярно об экологии, химии, технологиях. [Электронный ресурс] — Особенности взаимодействия общества и природной среды — Режим доступа: http://b-energy.ru/biblioteka/ekologiya-konspekt-lekcii/384-vzaimodeistviya-obschestva-i-prirodnoi-sredy.html;

- Cosmo — Космическая вибрация [Электронный ресурс] – «Этапы взаимодействия человека с природой» 03/13/2010 — 17:18 — Режим доступа: http://www.otmart.net/node/245.

Задание 3:

- Биология природа, эволюция, биосфера [Электронный ресурс] — Биосфера и человек. Ноосфера — Режим доступа: http://www.bio-book. org/ general/biosphere/?page=5

Детерминация (лат. determinatio — ограничение, определение) в широком смысле — определение места того или иного явления, объекта по условным параметрам, его классифицирующая индивидуальная характеристика в соответствующей категории (зачастую с условной относительной оценкой и указанием первичного значения и места в системе — через сопоставление с другими составляющими её аналогичными единицами).

Пантеи́зм — религиозное и философское учение, объединяющее, и иногда отождествляющее Бога и мир. Слово «пантеизм» происходит от древнегреческого: παν (пан) — «всё, всякий» и θεός (теос) — «бог, божество». В пантеизме находит выражение концепция, что «Бог» лучше всего понимается в сближении со Вселенной. Пантеисты не верят в личностного, антропоморфного Бога или Бога-творца. Несмотря на существующие различные течения внутри пантеизма, центральные идеи в большинстве форм пантеизма постоянны: Вселенная как всеобъемлющее единство и святость природы. Пантеизм отвергает антропоцентризм, признавая фундаментальное единство всего живого и необходимость почтительного отношения к природе.

Чтобы полностью ознакомиться с рефератом, скачайте файл!

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

Чтобы скачать бесплатно Рефераты на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Рефераты для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Если Реферат, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

| 1. |

Человек как индивид и индивидуальность

Сложность: лёгкое |

1 |

| 2. |

Верно ли суждение

Сложность: лёгкое |

1 |

| 3. |

Идивидуальные особенности человека

Сложность: лёгкое |

1 |

| 4. |

Социальная составляющая человека

Сложность: лёгкое |

1 |

| 5. |

Виды деятельности

Сложность: лёгкое |

1 |

| 6. |

Биосоциальная сущность человека

Сложность: среднее |

2 |

| 7. |

Биологические данные человека

Сложность: среднее |

2 |

| 8. |

Социальные данные человека

Сложность: среднее |

3 |

| 9. |

Поиск соответствия

Сложность: среднее |

2 |

| 10. |

Развитие социальных качеств человека

Сложность: среднее |

2 |

| 11. |

Биологические данные человека

Сложность: сложное |

3 |

| 12. |

Социализация личности

Сложность: сложное |

3 |

| 13. |

Человек в биосоциальном мире

Сложность: сложное |

3 |

Презентация «Человек и общество» 11 класс

библиотека

материалов

Содержание слайдов

Номер слайда 1

Подготовила учитель Обществознания. Гоймасова Айза Асрудиевна. Человек и общество

Номер слайда 2

Общество – это определенный способ существования людей, обособившаяся от природы часть материального мира, которая включает в себя формы и способы объединения и взаимодействия людей. Общество – это всегда совокупность людей. Общество – это совокупность общественных отношений, складывающиеся между людьми. Материальные отношения (производственная сила общества)Духовные отношения (возникают и проходят через сознание людей)

Номер слайда 3

Общественные отношения. Общественные отношения – многообразные формы взаимодействия людей, а также связи, возникающие между различными социальными группами (или внутри них)Материальные отношения. Духовные (идеальные) отношения. Возникают и складываются непосредственно в ходе практической деятельности человека вне сознания и независимо от него. Формируются, предварительно «проходя через сознание» людей, определяются их духовными ценностями. Производственные отношения. Экологические отношения. Отношения по детопроизводству. Моральные отношения. Политические отношения. Правовые отношения. Художественные отношения. Философские отношения. Религиозные отношения

Номер слайда 4

Сферы жизни общества. Экономическая сфера. Социальная сфера. Политическая сфера. Духовная сфера. Классы, социальные слои, отношения между ними, этносы, нации, национальные отношения, семья и семейные отношения, образовательно-воспитательные и медицинские учреждения, органы социальной защиты. Нравственность, наука, религия, образование, искусство, культура, соответствующая деятельность людей. Производство, распределение, обмен, потребление и отношения люде в процессе экономической деятельности. Государство, политика, право, отношения людей по поводу власти. Общество

Номер слайда 5

Основные сферы общества. Общество – это сложная динамическая система, которая состоит из нескольких подсистем (сфер) общественной жизни. Экономическая сфера. Социальная сфера. Политическая сфера. Духовная сфера. Связанная с отношениями между различными социальными общностями (классами, нациями)Связанная со специализированным духовным производством (искусство, наука, философия, мораль)Связанная с деятельностью человека по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ. Связанная с организацией общества и управления им, система институтов управления

Номер слайда 6

Природа человека. ЧБиологическое началоинстинктыбиологическая программа развитияанатомия, физиология€ к высшим млекопитающим. Социальное началодеятельностьобщениемышление речь. Психическое началовнутренний мир человекахарактерэмоциональная сфера. Человек – это субъект общественно-исторической деятельности и культуры, биосоциальное существо, обладающее сознанием, членораздельной речью, нравственными качествами и способностью изготавливать орудия труда

Номер слайда 7

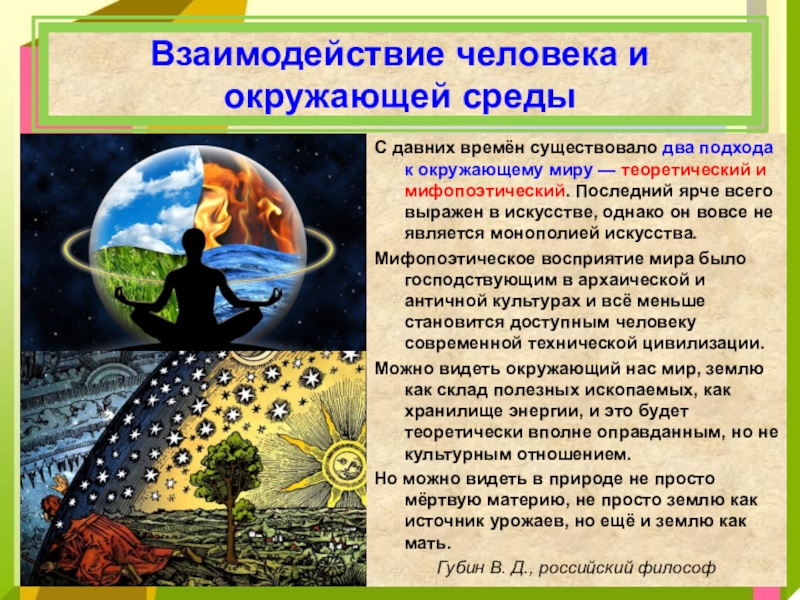

Взаимодействие общества и природы. Общество – это искусственная (социальная) среда обитания человека. Природа – это естественные условия существования человека. Общество. Природа. Материальный мир. Природа и общество находятся во взаимодействии и взаимовлияют друг на друга. Исторически можно выделить 3 этапа:1 этап: Ручное производство, природные явления – божественная воля2 этап: Машинное производство, природа – бесплатная кладовая3 этап: Автоматизированное производство, осознание экологического кризиса

Номер слайда 8

Основные социальные институты. Производство. Социальные институты. Каждая сфера общественной жизни дробиться на множество десятков социальных институтов, под которыми понимаются форма организация совместной деятельности людей, направленные на удовлетворение потребностей общества. Семья. Государство. Образование. Религия

Номер слайда 9

Общественное развитие. Двумя основными противоположными линиями общественного развития считаются прогресс и регресс. Простое, отжившее. Новое, лучшее. Прогресс Формы прогресса. Регресс. Революция. Эволюция (реформа)Это частичное, постепенное движение. Это скачкообразный, радикальный переход

Номер слайда 10

Индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность отстаивают. Понятие «человек» употребляется для характеристики всеобщих, присущих всем людям качеств и способностей; понятие подчеркивает наличие такой общности, как человеческий род. Индивид – единичный представитель человеческого рода, конкретный человек. Индивидуальность – неповторимое своеобразие, отличительные особенности (внутренние и внешние)от других людей1. Личность – устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида, как члена того или иного общества.2. Личность – как субъект отношений и сознательной деятельности

Номер слайда 11

Отличие человека от животных. Животные. Человек. Изготавливает орудия труда и использует их как средство производства материальных благ. Осуществляет сознательную целенаправленную творческую деятельность. Обладает высокоразвитым мозгом, мышлением и речью. Используют только естественные орудия. Поведение подчинено инстинктам. Не обладают высокоразвитым мозгом и не умеют говорить

Номер слайда 12

Мировоззрение, его виды и формы. Мировоззрение- система взглядов человека на мир(природа, общество, человек) в целом; отношение человека к мирутри основные формы Мифология- форма общественного сознания, мировоззрение древнего общества, которое совмещает в себе как фантастическое, так и реалистическое восприятие окружающей действительности. Религия- форма мировоззрения, основанная на вере в наличие фантастических, сверхъестественных сил, которые влияют на жизнь человека и окружающий мир. Философия- особый, научно-теоретический тип мировоззрения,основано на знании (а не на вере)

Номер слайда 13

Типы(виды) мировоззрения{21 E4 AEA4-8 DFA-4 A89-87 EB-49 C32662 AFE0}обыденноерелигиозноенаучное1. Основывается на жизненном опыте.2. Взгляды формируются стихийно.3. Мало использует научный опыт1. Основывается на религиозных учениях.2. Недостаточное внимание к научным достижениям.3. Тесно связано с духовными потребностями человека1. Опирается на достижения науки.2. Включает в себя научную картину мира

Номер слайда 14

Потребности и интересы Мотивпобудитель. Деятель-ность. То, что побуждает деятельность человека, ради чего она совершается. Потребности. Убеждения. Эмоции. Идеалы. Интересыпереживаемаяи осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания его организма и развития личности «Иметь значение важно»1)Условия, обеспечивающие удовлетворения потребностей; 2)это ценности, характерные для определенной группы людей.

Номер слайда 15

С П О С О Б Ы П О З Н А Н И ЯЧувственное познание(с помощью пяти основных чувств)Ощущения. Восприятие. Представление. Понятие. Суждение. Умозаключение. Сенсуализм(эмпирики)Рационализм(рационалисты)Рациональное познание(с помощью мышления, разума)Познавательная деятельность. Познание – это отражение и воспроизведение действительности в мышлении субъекта, результатом которого является знание о мире; процесс поиска истины. Знание – результат познания, верное отражение действительности в мышлении человека; научные сведения.мышление — совокупность умственных процессов, лежащих в основе познания

Номер слайда 16

Ученые о критериях прогресса. Ф. Шеллинг. Постепенное приближение к правовому устройству. Г. Гегель. Сознание свободы. Зрелость свободы – показатель зрелости общества. А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов Развитие знаний, распространение просвещения. К. Маркс. Овладение природой, развитие производства (развитие производительных сил)

Отношения человека и природы в контексте. Экспериментальные, психологические и контекстные аспекты, которые формируют желание детей защищать природу

Междисциплинарный анализ результатов предполагает два свойства взаимоотношений человека и природы, которые являются ключевыми характеристиками системного мышления [73] и воплощенных онтологий [74,75]. Во-первых, HNC и HND можно интерпретировать как системы значимых отношений между разумом, телом, культурой и окружающей средой. Во-вторых, кажется, что они развиваются нелинейно через сложную динамику с потенциальными задержками между причинами и следствиями.В следующих разделах я расскажу, как результаты этого исследования подтверждают эти два свойства.

HNC и HND как системы значимых отношений.

Большинство концептуализаций HNC обычно предполагают разделение между разумом, телом, а также пространственным и культурным контекстом [2]. Некоторые результаты этого исследования показывают, что это разделение является произвольным и ограничивающим. Например, это исследование показывает, что интеграция контекстных отношений между собой, домом, природой и городом лучше предсказывает желание детей работать на природу, чем использование только психологических факторов (vii).Близость домашнего очага к природе и родному городу позволяет детям контекстуально влиять на местное пространство и культуру. Это означает, что отношения детей с природой могут лучше предсказать их желание работать на природу, если они привязаны к пространственному и социальному контексту. Этот результат подтверждается многими в литературе о местах. Привязанность к месту является известной движущей силой действий по охране природы [6,76], а Мастерсон и др. [77] предполагают, что природоохранные социальные нормы изначально встроены в место. Более того, Кайл и др.[78] утверждают, что ощущение связи с пространством также является функцией ценности, приписываемой социальным отношениям в этом пространстве. Детский HNC можно представить как систему отношений между ними и их контекстом.

Это исследование также показывает, что контекстные отношения могут препятствовать, а не способствовать желанию детей работать на природу (viii). Я объединил эти отношения в то, что я предварительно назвал Отключение человека и природы (HND). HND — это отождествление детей с системой значений, которые демотивируют их желание работать на природу.Тематический анализ показывает, что эти значения относятся к личной близости к магазинам, городским мероприятиям или автомобилям (vi). HND является еще одним показателем того, что отношения человека и природы включают пространственный и социальный контекст. Включение систем положительных и отрицательных контекстных значений более адекватно предсказывает желание детей работать на природу (vii).

HNC и HND концептуально аналогичны противоположным категориям биофилии и биофобии [79]. Биофилия — это сродство со специфическими атрибутами естественного мира, которые люди развили на протяжении всей эволюции [80].И наоборот, фобические ситуации связаны с пауками, змеями, ростом или другими атрибутами, которые представляли опасность для людей на протяжении всей эволюции [79]. Подобно биофилии и биофобии, HNC и HND развиваются во времени — хотя и в более коротких временных масштабах, чем человеческая эволюция, — формируя признательность или отвращение к будущему опыту, связанному с природой. Можно сказать, что HNC и HND — это системы значимых отношений между человеком и природой, приобретенные в результате личной жизни, которые дополняют биофильные и биофобные отношения, приобретенные в ходе эволюции.

Неразрывная взаимозависимость между собой и контекстом в отношениях человека и природы также подтверждается другим результатом этого исследования (iii). Благоприятная для саламандр культура — это социальная среда только тех детей, которые посещают школу, отвечающую за SP. В этой школе дети косвенно и бессознательно знакомятся с культурой принятия и признательности по отношению к саламандрам. Этот социальный контекст совпадает с более высоким уровнем сочувствия к саламандрам еще до того, как дети участвуют в SP (iii).Однако участие в СП не увеличивает такое сочувствие (iv). Этот результат не следует рассматривать как провал программы или использованных методов, а как дополнительный признак того, что отношения детей с природой зависят от контекста и не могут быть идентифицированы исключительно с помощью психологического анализа. Эти данные свидетельствуют о том, что в данной ситуации сочувствие детей к саламандрам больше указывает на социальное происхождение, чем на психологическую черту.

Реляционные и системные свойства можно найти также в значении самого понятия природа — а также в концепциях дом и город . Детское значение природа — это значимая совокупность повседневных действий, социальных контекстов и эмоций (vi). Природа в детском сознании — это не абстрактное и универсальное понятие, как предполагают психометрические измерения, а система значимых отношений, которая включает физическую среду (например, растения, животные и свежий воздух), эмоции (например, веселье, покой), действия ( например, игра) и культура (например, свобода). Эта личная система отношений — это то, с чем связаны дети, и это то, что они принимают во внимание, когда отвечают на психометрические опросы, такие как CNI и INS, используемые в этом исследовании.Неявно оценка «удовольствия детей от природы» (CNI) или близости к природе (INS) означает оценку привязанности к контекстуализированной системе отношений, которая включает естественные пространства и общие социальные ценности. Следовательно, психологическая HNC отличается, когда ее географический и культурный контекст различны. Не только природный опыт встроен в социальный и политический контекст, как Клейтон и др. [32], но это исследование также предполагает, что возникающие отношения между человеком и природой неотделимы от его пространственного и культурного контекста.