Определение индивид разных авторов в психологии. Индивид – социализация и поведение

Каждого человека называют индивидом. Данное понятие вмещает в себя не только само слово, определяющее, о ком идет речь, но и некоторую характеристику в виде индивидуальных особенностей и качеств. Каждый развивается в своем направлении по мере жизни. Каждый обладает своим набором социальных и личностных черт. Это все отражается на том поведении, которое присуще конкретно человеку.

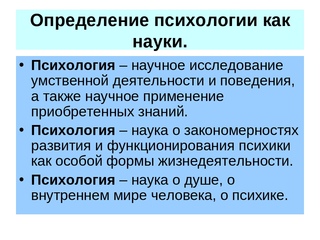

Вся психология направлена на изучение индивида. Хоть все люди разные, однако основы закладываются с рождения одинаковые. Вот почему в чем-то люди являются похожими. Однако по их характеру, поведению и образу жизни можно сказать, что все разные.

Все проблемы, рассматриваемые на сайте психологической помощи сайт, посвящены индивидам. Несмотря на все различия между людьми, можно выделить тезисы, на которых каждый человек развивается.

Кто такой индивид?

Понятие «индивид» носит в себе социальное значение, которое говорит об отдельной особи, представителе homo sapiens.

Каждый человек индивидуален. Это делает его индивидом. Приспособление к социальным условиям еще больше отличает его от животного мира. С одной стороны, он по биологическим признакам и социальным навыкам похож на других людей, что не делает его уникальным. Его строение тела такое же, как и у других людей. Отличаются лишь формы, размеры, цвета и пр. Он нарабатывает такие же навыки, которые есть у других людей, что позволяет ему стать социальной личностью.

С другой стороны, человек генетически склонен к развитию индивидуальных качеств и черт. Его набор уникален, не похожий на остальных. Это делает его отдельной особью, которая выделяется на фоне толпы.

Как понятие, индивид означает отдельную особь, которая обладает определенными биологическими особенностями, считается целостной и единой структурой, а также принадлежит конкретному виду живых существ.

Все люди рождаются индивидами. Однако по мере воспитания и развития каждый индивид становится личностью. Именно она обладает своим уникальным набором качеств, умений и навыков, которые отображаются в поведении и повадках.

Понятие индивид подразумевает, что человек является полноценной и отдельной особью от остальных. У него есть все инструменты для самостоятельного развития и жизни. Он отделен от людей.

Индивид – это единица человеческого рода, которая:

- Обладает психофизиологическими чертами.

- Активна.

- Устойчива относительно окружения.

- Целостна в структуре организма.

- Носит социальные характеристики.

В психологии рассматриваемое понятие используется широко. Оно обозначает не только отдельного человека, но и его качества характера, которые определяют его как личность.

Кто такой социальный индивид?

Если человек рождается индивидом, тогда он сразу же приобретает статус социальной личности. Кто такой социальный индивид? Это человек, который с самого рождения нуждается в контакте с другими индивидами для собственного выживания и развития.

Кто такой социальный индивид? Это человек, который с самого рождения нуждается в контакте с другими индивидами для собственного выживания и развития.

В отличие от животных детенышей, человеческий ребенок не может о себе позаботиться с рождения. Он с первых дней нуждается в уходе и заботе о себе. Причем наработка навыков и необходимых социальных качеств осуществляется длительное время. Если на обучение детенышей животных уходит от нескольких месяцев до года, то на становление индивида как самостоятельной и независимой личности тратится от 18 до 25 лет.

Индивид нуждается в социуме, которое будет о нем заботиться и в котором он сможет становиться личностью. Само общество также нуждается в индивиде, поскольку без него оно просто не сможет существовать.

Человек рождается индивидом. Личностью он становится по мере воспитания и роста. Вначале человек мимикой и жестами говорит о своих желаниях и потребностях. Однако в процессе обучения речи, которое является главным критерием социализации, на первый план выходят вербальные знаки. Человек продолжает пользоваться невербальными жестами и мимикой для дополнения своей вербальной речи и полноты проявления своих чувств.

Человек продолжает пользоваться невербальными жестами и мимикой для дополнения своей вербальной речи и полноты проявления своих чувств.

Чем раньше начнется процесс социализации, то есть приспособления к законам, правилам и жизни всего социума, тем быстрее произойдет развитие личности и ее адаптация. Происходит научение ребенка следующими способами:

- Закрепление. Путем наказания или поощрения родители показывают ребенку, какое его поведение считается хорошим, а какое – плохим.

- Выработка условных рефлексов. Каждый человек подвергается «дрессировке», когда за его поведение он получает поощрение (условный рефлекс закрепляется) или наказание. Так формируются привычки.

- Наблюдение и повторение. Другими словами, ребенок наблюдает за поведением взрослых и копирует, перенимает, подражает им. Здесь часто используются различные ролевые игры, где ребенок репетирует, закрепляет либо изменяет то поведение, которое он наблюдал за взрослыми. Таким образом закрепляются полезные и эффективные, по мнению ребенка, навыки.

Каждый индивид с самого рождения пребывает в определенных средах, которые также влияют на формирование его личности:

- Первым институтом становится семья. Здесь ребенок получает защиту, любовь, поддержку. Также удовлетворяются его жизненные потребности. Помимо этого, именно семья дает первые навыки социализации: как нужно общаться, себя вести? Здесь ребенок приписывает себя к определенному полу, изучает половые роли. Семья формирует стереотипы, комплексы, страхи, ценности и пр.

- Вторым институтом становится детский садик или школа. Именно здесь к индивиду относятся как к одному из. Здесь нет лучших и худших. Оценивается индивид по его способностям и навыкам. Он сталкивается с неудачами и успехами. Именно школа формирует самооценку у ребенка.

- Третьим институтом становятся сверстники. В подростковый период они вытесняют семью и школу. Если в семье и школе все построено на иерархии, то среди сверстников общение происходит на равных. Здесь репетируются и закрепляются социальные навыки.

Ребенок начинает приспосабливаться к социуму. Он начинает решать конфликтные ситуации, познает о своих достоинствах и недостатках. Среди сверстников ребенок может менять свои ценности и взгляды на жизнь. Он становится членом общества, где выделяется своими уникальными качествами.

Ребенок начинает приспосабливаться к социуму. Он начинает решать конфликтные ситуации, познает о своих достоинствах и недостатках. Среди сверстников ребенок может менять свои ценности и взгляды на жизнь. Он становится членом общества, где выделяется своими уникальными качествами. - СМИ являются последним институтом. Он также влияет на каждого индивида своими взглядами и ценностями, которые тот может перенимать либо нет.

По мере становления личности институты могут противоречить своими ценностями, взглядами, способами решения ситуации. Ребенок становится перед необходимостью отказываться от чего-то одного ради сохранения другого. При появлении противоречий он начинает переосмысливать свои взгляды и ценности, формируя свой набор.

Реакция человека на изменения во внешней среде или внутри его организма является поведением индивида. Оно может быть осознанным и неосознанным. Всегда развивается и проявляется вовне (во внешнюю среду). Оно включает активные действия физическим телом и речевую регуляцию.

В основе всех поступков лежат:

- Цели. Человек всегда стремится удовлетворить свои потребности, особенно если они длительное время не были реализованными.

- Мотивы. Нет поведения, которое бы ни было мотивированным. Человек может просто иногда этого не осознавать.

Отдельно рассматривается театральное поведение, которое осуществляется в процессе общения между людьми в виртуальном мире. С появлением сети Интернет, оно начало занимать лидирующие позиции. Под театральностью поведения понимается иллюзия естественных поступков.

Характеристиками поведения индивида являются:

- Самоконтроль (произвольность).

- Темп или динамичность.

- Эмоциональная выразительность.

- Гибкость (изменение поведения в зависимости от обстоятельств окружающей среды).

- Уровень активности.

- Осознанность (понимание человеком своих поступков).

Что такое индивидуальность?

Если под индивидом понимается принадлежность особи к человеческому роду, а под личностью – наличие социальных навыков, социализация и приспособление к обществу, то что подразумевается под индивидуальностью? Данное понятие указывает на набор уникальных качеств и умений у отдельной особи. Здесь перечисляются как психические черты, так и физиологические особенности. Хотя нередко речь идет о духовном развитии человека.

Нетождественными понятиями являются индивид и личность. Однако именно индивидуальность может стать частью личности, ее формирования. Личность определяется тем, какими качествами она выделяется по мере своего действования, функционирования, что видно окружающим людям, которые могут это оценить. Индивидуальность скорее говорит о качествах характера, духовных проявлениях.

Личность является социальным продуктом, в то время как индивид — биологическим, а индивидуальность – формированием качеств и умений. Личность развивается под влиянием социального давления, правил и законов, которые каждый человек должен усвоить и применять.

Личность развивается под влиянием социального давления, правил и законов, которые каждый человек должен усвоить и применять.

Группой является отдельная ячейка, которая вмещает в себя несколько индивидов. Все они являются индивидуальными, однако они собираются в группу ради общей цели или под влиянием общих интересов. Она обладает некоторыми социальными характеристиками, которым должны подчиняться все члены.

- Человек может выступать от имени группы, что в некоторой степени избавляет его от ответственности.

- Человек может взаимодействовать с другими людьми внутри группы, корректировать свое поведение, получать поддержку.

- Человек занимает определенный статус. Часто в группе формируется иерархия, где каждый выполняет определенную, четкую роль.

С одной стороны, человек своими действиями помогает группе, решает ее вопросы, развивает и сохраняет. С другой стороны, группа регулирует поведение человека, заставляет развивать определенные черты и навыки, влияет на него. Соответственно, человек должен осознанно подходить к выбору группы, поскольку она может поспособствовать его развитию или послужить поводом для деградации.

Соответственно, человек должен осознанно подходить к выбору группы, поскольку она может поспособствовать его развитию или послужить поводом для деградации.

Развитие индивида

Индивид развивается биологически, психологически и личностно:

- Биологическое развитие предполагает рост организма человека.

- Психологическое развитие предполагает развитие качеств и индивидуальных особенностей психики.

- Личностное развитие происходит по мере воспитания и социализации.

Человек с каждым годом меняется и трансформируется. Здесь он физиологически крепнет и растет. Его психика начинает получать новые знания, формировать связи для образования умений. Также формируется личность, которая отрабатывает социальные умения.

Человек постоянно в процессе своего развития подвергается различному влиянию, которое бывает:

- Внешним – это родители, воспитатели, СМИ, социум.

- Внутренним – это волнения, влечения, чувства, склонности.

Итог

Индивид в прямом смысле слова означает «человек разумный». С самого рождения особь определяют к человеческому роду, которое будет подвергаться воспитанию, влиянию со стороны. Человек должен социализироваться, чтобы общество его принимало и позволяло жить так, как это приемлемо. Итогом станут все те манипуляции, которые будут направлены на человека в течение всей его жизни.

С самого рождения особь определяют к человеческому роду, которое будет подвергаться воспитанию, влиянию со стороны. Человек должен социализироваться, чтобы общество его принимало и позволяло жить так, как это приемлемо. Итогом станут все те манипуляции, которые будут направлены на человека в течение всей его жизни.

Для социально-психологического анализа личности следует разграничить понятия «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность».

Наиболее общим является понятие «человек » — это биосоциальное существо, обладающее членораздельной речью, сознанием, высшими психическими функциями (абстрактно-логическим мышлением, логической памятью и т. д.), способное создавать орудия, пользоваться ими в процессе общественного труда. Эти специфически человеческие способности и свойства не являются наследственными, а формируются у человека прижизненно, в процессе усвоения им культуры, созданной предшествующими поколениями. Существуют достоверные факты, которые свидетельствуют о том, что если дети с самого раннего возраста развиваются вне общества, то они остаются на уровне животного, у них не формируются речь, сознание, мышление, нет вертикальной походки. У человека, живущего в изоляции от других людей и общества, самостоятельно не будет развиваться логическое мышление, не сложится система понятий. Люди каждого последующего поколения начинают свою жизнь в мире предметов и явлений, созданных предшествующими поколениями. Участвуя в труде и различных формах общественной деятельности, они развивают в себе те специфические человеческие способности, которые уже сформировались у человечества.

У человека, живущего в изоляции от других людей и общества, самостоятельно не будет развиваться логическое мышление, не сложится система понятий. Люди каждого последующего поколения начинают свою жизнь в мире предметов и явлений, созданных предшествующими поколениями. Участвуя в труде и различных формах общественной деятельности, они развивают в себе те специфические человеческие способности, которые уже сформировались у человечества.

Понятие «индивид » может относиться и к человеку, и к животному. «Индивид» (от лат. «individuum» — неделимое) — человек как представитель вида Homo sapiens, единство врожденного и приобретенного, носитель индивидуально-своеобразных черт. Основные характеристики индивида — активность, целостность, устойчивость и специфичность взаимодействия с окружающим миром. Характеризуя человека как индивида, мы рассматриваем прежде всего его биологическую природу. Поэтому при организации учебной, трудовой деятельности руководителю (учителю) необходимо учитывать соблюдение мер безопасности, санитарно-гигиенических условий работы.

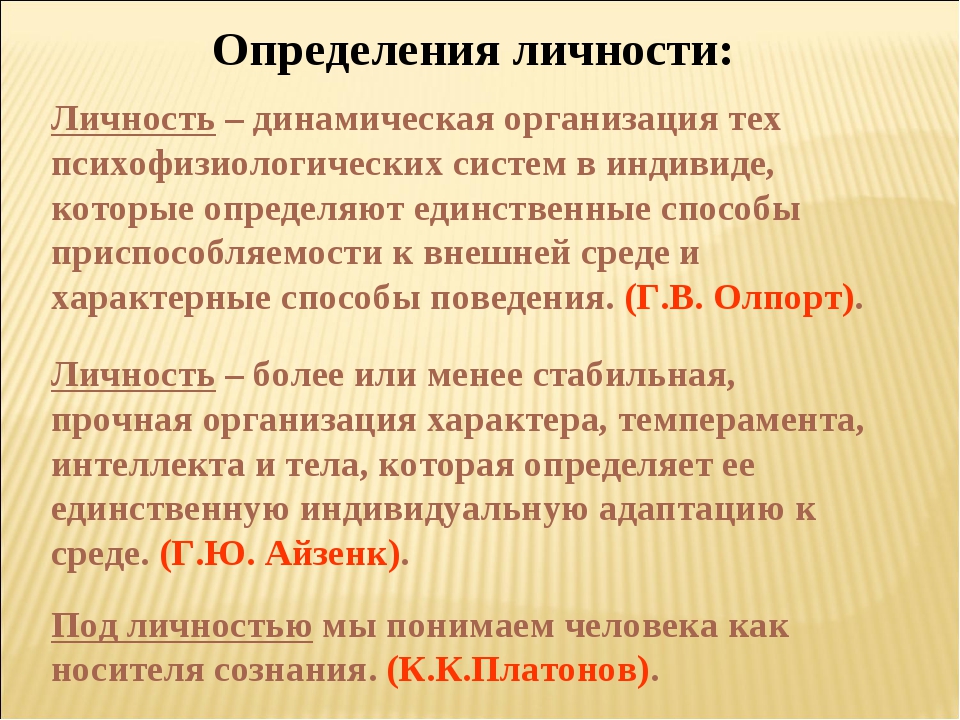

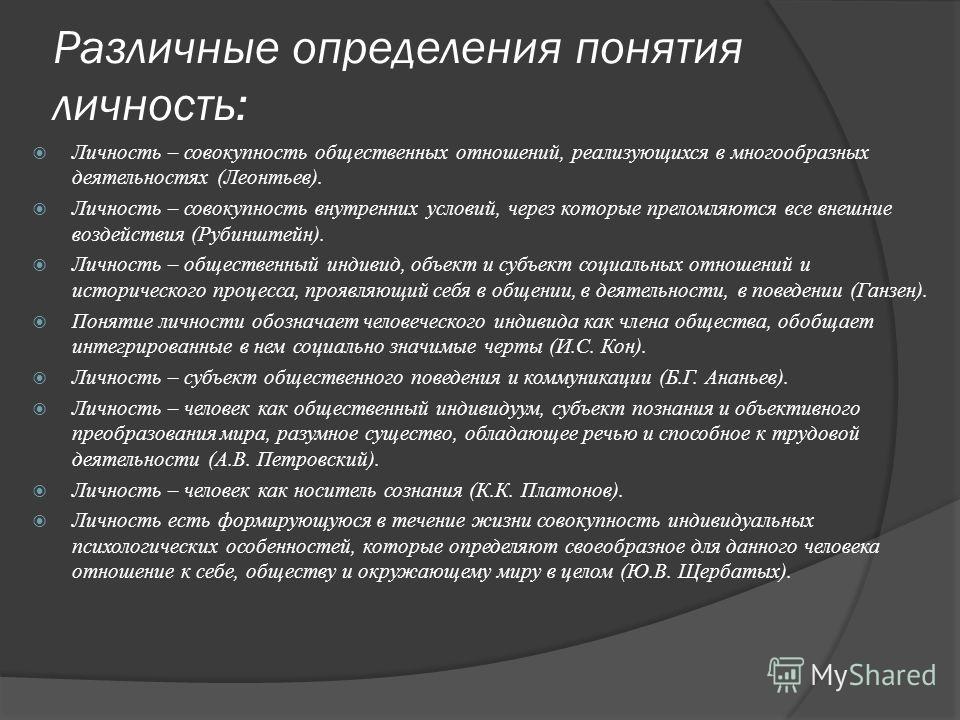

В психологии понятие «личность » является одним из основополагающих.

«Личность, — писал С. Л. Рубинштейн, — образует основу, изнутри определяющую трактовку психики человека в целом. Все психические процессы составляют психическое содержание жизни личности. Каждый вид психических процессов вносит свой специфический вклад в богатство ее внутренней жизни».

Для того, чтобы стать личностью, человек должен усвоить духовные ценности, нормы морали, способы деятельности.

Личность — это человек, определяемый в системе социально обусловленных характеристик, которые проявляются в общественных по природе связях и отношениях, являются устойчивыми, детерминируют нравственные поступки человека.

Формирование человека как личности характеризуется развитием высших сфер его психики: мыслительной, эмоциональной, волевой. Л. Фейербах писал:

«Совершенный человек обладает силой мышления, силой воли и силой чувств. Сила мышления есть свет познания, сила воли — энергия характера, сила чувства — любовь. Разум, любовь и сила воли — это совершенство».

Для руководителя (учителя) важно создать такой комплекс условий в коллективе, при котором выявляются не только биологические, но и социальные, духовные потребности.

Понятие «индивидуальность » подчеркивает неповторимое своеобразие человека, то, в чем он отличен от других. Его индивидуальность выражается в наличии особых, свойственных только ему опыта, знаний, мнений, убеждений, характера. Мотивация, темперамент, способности, характер — основные параметры индивидуальности. Предпосылка ее формирования — анатомо-физиологические задатки, преобразуемые в процессе жизни. Индивидуальность проявляется в свойствах темперамента, чертах характера, в специфике интересов и способностей индивида. Она — и самобытность чувств, и особенность характера, и уникальность мышления. «Чем выше организовано общественное существо, тем более выражена в нем индивидуальность», — писал И. И. Мечников. Зная сильные и слабые стороны школьников, можно определить условия их обучения и развития, рационально построить режим работы, помочь найти пути самосовершенствования.

Таким образом, сравнивая данные понятия, мы можем отметить: «индивид» означает нечто целое, неделимое, указывает, что объединяет данного человека с человеческим видом; «индивидуальность» дает ответ на вопрос, чем данный человек отличается от всех других людей; понятие «личность» характеризует целостность, но такую, которая рождается в обществе.

Человек, индивид и личность — ключевые понятия психологии, которые не менее важны и в обществознании , так как человек — это основной элемент общества. Какова же разница в этих трех терминах?

Человек.

Человек — термин биологического характера. Это звено в развитии живых существ на нашей планете. Homo sapiens в том виде, в котором они существуют сейчас, существовали и десятки тысяч лет назад. Биологическая, физиологическая, анатомическая структуры за это время существенно не изменились. Но каждому очевидна разница между студентом современного университета и охотником древней Месопотамии. В чем же эта разница?

Индивид.

Индивид в переводе с латыни (individuum) означает «неделимый». Это — конкретный представитель человечества, человеческая особь, у которой есть характерные только ей психологические и биологические особенности. Более расширенное понятие — индивидуальность , то есть сочетание этих биологических и психологических качеств, которое отличает данного конкретного индивида от остальных.

Таким образом, индивид — это конкретный человек со своими особенностями, данными ему от рождения, индивидуальность — уже больше психологический термин, чем биологический — набор навыков (характера, умения, знаний), приобретенных в процессе жизнедеятельности.

Личность.

Личность — самое сложное понятие. Это социальный образ человека . Именно общество формирует из индивида личность. Это то, что отличает человека от животного. Индивид, выращенный отдельно от остальных, например, на необитаемом острове, станет индивидуальностью. Но не станет личностью, потому что здесь ключевой фактор — общение и взаимоотношения с другими людьми. Чтобы стать личностью, человек проходит путь социализации , и ее формирование происходит в течение всей жизни.

Основные элементы социализации :

- общение;

- воспитание;

- образование;

- средства массовой информации;

- система социального контроля.

В процессе социализации (формирования личности) у человека вырабатываются физические навыки и умения, психологические особенности , моральные факторы, научные знания, политические мировоззрения, религиозные ценности и т.д. Социолог Леонтьев охарактеризовал личность как совокупность социальных отношений, которые реализуются в различных видах деятельности. Попросту говоря, личность — это член общества , и в этом определении — все, что может под этим подразумеваться.

Различие понятий человека, индивида и личности.

Различие понятий человека, индивида и личности для того. Кто не очень знаком с социологией и психологией легко объяснить простым примером из жизни.

Допустим, вы начали играть в компьютерную RPG — игру на подобие Fallout или Skyrim. Вначале вы выбираете расу — эльф, гном или человек. Это и есть понятие человека, то есть биологическое различие от остальных видов существ. С самого начала ваш персонаж обладает определенными навыками и умениями (сила, выносливость, интеллект и т.д.). В этом виде, на самом старте игры, перед нами индивид, отличающийся от остальных (во многих играх эти начальные параметры вы задаете сами) особенностями, данными от рождения. В игровом процессе ваш персонаж развивается, приобретает новые черты характера, знания, способности, и к концу игры мы имеем героя с определенной харизмой и кармой, набором навыков, совсем не похожего на того, кого мы получили вначале. Вот это и есть уже личность.

Таких сравнений можно привести множество (даже с «World of Tanks»), но суть в том, чтобы понять, что человеком рождаются, а личностью становятся в процессе общения и взаимодействия с другими членами общества.

» употребляются термины » «, «индивид «, «индивидуальность «. Содержательно эти понятия переплетены между собой.

Человек (с маленькой буквы) — это родовое понятие, указывающее на отнесенность существа к высшей степени развития живой природы — к человеческому роду. В понятии «человек» утверждается генетическая предопределенность развития собственно человеческих признаков и качеств.

При этом, когда говорят о человеке, иногда говорят о Человеке с большой буквы, и это — про другое. «Когда ты станешь Человеком?» — это вопрос «Когда ты станешь разумным и порядочным?»

Индивид — это единичный представитель вида «homo sapiens» . Как индивиды люди отличаются друг от друга не только морфологическими особенностями (такими, как рост, телесная конституция и цвет глаз), но и психологическими свойствами (способностями, темпераментом, эмоциональностью).

Индивидуальность — это единство неповторимых личностных свойств конкретного человека. Это своеобразие его психофизиологической структуры (тип темперамента, физические и психические особенности, интеллект, мировоззрение, жизненный опыт).

Соотношение индивидуальности и личности определяется тем, что это два способа бытия человека, два его различных определения. Несовпадение же этих понятий проявляется, в частности, в том, что существуют два отличающихся процесса становления личности и индивидуальности.

Становление личности есть процесс социализации человека, который состоит в освоении им родовой, общественной сущности. Это освоение всегда осуществляется в конкретно-исторических обстоятельствах жизни человека. Становление личности связано с принятием индивидом выработанных в обществе социальных функций и ролей, социальных норм и правил поведения, с формированием умений строить отношения с другими людьми. Сформированная личность есть субъект свободного, самостоятельного и ответственного поведения в социуме.

Становление индивидуальности есть процесс индивидуализации объекта. Индивидуализация — это процесс самоопределения и обособления личности, ее выделенность из сообщества, оформление ее отдельности, уникальности и неповторимости. Ставшая индивидуальностью личность — это самобытный, активно и творчески проявивший себя в жизни человек.

В понятиях «личность» и «индивидуальность» зафиксированы различные стороны, разные измерения духовной сущности человека. Суть этого различия хорошо выражена в языке. Со словом «личность» обычно употребляются такие эпитеты, как «сильная», «энергичная», «независимая», подчеркивая тем самым ее деятельностную представленность в глазах других. Об индивидуальности говорят «яркая», «неповторимая», «творческая», имея в виду качества самостоятельной сущности.

«Когда ты станешь личностью?» — это вопрос про внутреннюю свободу: «Когда ты начнешь жить своей головой, принимать свои решения?» Может быть яркая, свободная, сильная личность и в малой степени Человек — например, бандит. Может быть разумный и порядочный человек, и при этом в малой степени личность — например, хороший человек обыватель, живующий просто как

Индивид – это человек, отдельно взятый из общности, которому присущи определенные биологические особенности, качества и устойчивость психических процессов. Другими словами, под этим подразумевается единичный человек, которого выделяют из социальной группы либо общества в силу некоторых специфических особенностей, совокупности свойств.

На сегодняшний день имеется множество понятий и терминов, которые имеют довольно схожее значение, однако специфические тонкости все же различают их. Под этим подразумевается, например, контекст использования слова.

Допустим, слова «бытие» и «мир» обладают сходными значениями, включая в себя совокупность всех жизненных категорий, однако первое понятие не пользуется популярностью в обыденности, чего не скажешь о его философском значении.

Суть в том, что «мир» по смыслу более узок, чего не скажешь о бытие, хотя на первый взгляд, разница минимальна. Слово «индивид» также обладает сходством по значению с другими словами: человек, субъект, личность. В рассуждениях их можно использовать все вместе, подразумевая одно и то же, но следует видеть разницу, дабы не ошибиться с контекстом. Что же подразумевается под понятием «индивид»? Кто это?

Индивид и индивидуальность

Несмотря на схожесть в корнях, необходимо различать два этих слова. Под индивидуальностью подразумевается совокупность накопившихся в процессе развития качеств и особенностей, присущие личности.

Суть в том, что индивидом человек является по факту своего зарождения, не обладая при этом индивидуальностью, которая наращивается со временем. Эмбрион в животе матери способен реагировать на внешние раздражители: звук, свет, прикосновения.

Подразумевается свет, направленный на живот матери и прикосновения к животу. А раз зародыш обладает способностью воспринимать, то можно смело сказать, что индивидом он становится во внутриутробном состоянии. Там же возможно формирование некоторых особенностей, т. е. появление индивидуальности.

Человек

Человек – это представитель вида Homo Sapiens, являющийся результатом биологической революции. Как уже говорилось ранее, понятия «человек», «индивид» и «личность» взаимозаменяемы, но именно первое понятие кроет в себе всю человеческую сущность, обладает единством социальных, биологических и психических уровней.

Однако именно эта обобщенность породила потребность в выделении особенностей, тонкостей и специфики, что привело к появлению двух оставшихся терминов.

Человек многогранен. Об этом говорит неоднородность происходящей в нем эволюции: биологическая, социокультурная, космогенная. Вопрос о природе происхождения человека до сих пор остается открытым для исследователей. В его рамках проявляет себя религиозная позиция, гласящая о сотворении человека Богом. Однако имеются и другие догадки и мнения по этому вопросу, множество философов и ученых пытались познать человеческую сущность.

В особенности XX век подарил миру таких исследователей, как Эдмонд Гуссерль, Жак Лакан, Клод Леви-Стросс и другие. Все они писали труды, посвященные человеку, его восприятию мира, определению места в мире и познанию.

Личность

Для начала нужно сказать, что это понятие представляет собой. Термин « » глубок в своем значении и представляет значительную сложность для понимания. Для начала необходимо сказать о нем в рамках исторического контекста.

Еще в Древнем Риме под личностью понимали ритуальную маску, снятую с лица умершего хозяина дома, которую впоследствии хранили в доме. Значение слова связывалось с индивидуальными правами, именем и привилегиями, передаваемыми только по мужской линии рода. Переносясь в Древнюю Грецию, можно открыть иное значение личности – это маска, надеваемая актерами спектакля на свое лицо.

Философ Древней Греции – Теофаст, выделил целых тридцать типов личности в своем трактате «Этические характеры». Что касается России, то понятие «личность» продолжительное время знаменовало собой нечто мерзкое и оскорбительное и обозначало «личину», под которой находится настоящее лицо.

В чем же принципиальное отличие понятия «личность» от индивида? происходит под влиянием общественных отношений, внешнего окружения, культурологических особенностей и воспитания. Как социально-психологическое явление личность подразумевает значимость человека в обществе и подчеркивает его индивидуальность.

Соотношение индивида, личности и человека

Ведя речь об индивиде, необходимо подчеркнуть присущие ему характеристики: активность, устойчивость, целостность, взаимодействие с природой и ее изменение. Активность у индивида раскрывается в способности и изменении самого себя, а также в преодолении препятствий внешнего мира.

Под устойчивостью понимается сохранение основных отношений с внешним миром, а также способность к гибкости и пластичности, которые необходимы в изменчивых условиях действительности.

Целостность указывает на системность связей различных функций и механизмов, благодаря которым индивид существует в жизненном мире.

В психологии имеется ряд концепций, напрямую затрагивающих соотношение индивида и личности. К примеру, В.А. Петровский, основой теории которого являлось высказывание о единстве личности и индивида, однако не отождествляло их между друг другом.

Личность – это скорее совокупность свойств, приобретенных индивидом ввиду постоянной социогенной потребности персональной самоидентификации, благодаря которой задается взаимообусловленность трех ипостасей личностного существования:

- Устойчивая совокупность интраиндивидных свойств;

- Включенность индивида в область межиндивидных связей;

- Представление индивида в отношениях других людей.

Индивид и его структура

Личность индивида можно разделить на три взаимодействующие структуры, как говорит Юнг: эго, личное бессознательное и коллективное бессознательное. Первое содержит в себе всю совокупность мыслей, чувств, ощущений и воспоминаний, благодаря которым человек воспринимает самого себя целостно, полно и ощущает себя одним из людей.

Конфликты и воспоминания, ранее хорошо отпечатанные в памяти, но с течением времени забытые, относятся к категории личного бессознательного. Причина того, почему данные воспоминания остались позади и стали забыты, кроется в их недостаточной яркости. В этом чувствуются отголоски Фрейда, но Юнг пошел дальше и сказал о том, что личное бессознательное содержит в себе комплексы, скрыто влияющие на поведение индивида.

К примеру, если у индивида имеется скрытая жажда власти, он будет даже неосознанно к ней стремиться. Подобная схема работает и с человеком, находящимся под значительным влиянием родителей или друзей.

Однажды сформированный комплекс сложен для преодоления, потому что он укореняется в любых отношениях. А что же с коллективным бессознательным? Это более глубокий слой структуры, в котором латентно находятся общечеловеческие воспоминания, мысли предков. Чувства и память общечеловеческого прошлого кроется в каждом индивиде. Содержательная часть коллективного бессознательного одинакова абсолютно для всех людей и является наследием прошлого времени.

Архетипы коллективного бессознательного по Юнгу

Под архетипами Юнг подразумевает универсальные психические структуры, которые находятся в человеке с рождения, они являются частью коллективного бессознательного.

Архетипов может быть бесчисленное множество, однако Юнг выделяет лишь несколько наиболее значительных: маска, тень, аниме и анимус, самость:

- Маска – это личина, публичное лицо, которое человек надевает на себя, выходя в общество, взаимодействуя с другими людьми. Функция маски заключается в сокрытии истинного лица, в некоторых случаях для достижения определенных целей. Опасность частого ношения маски кроется в отчуждении от истинного эмоционального опыта и характеризует человека как глупого и недалекого.

- Тень является полной противоположностью предыдущему архетипу. В нее входит все тайное, темное скрытое, животная составляющая, которую нельзя вытаскивать наружу в силу последующей негативной реакции со стороны общественности. Однако у тени есть и положительная составляющая – она содержит в себе творческое начало человека, элемент спонтанности и страсти.

- Под аниме и анимусом понимается андрогинная предрасположенность у всех людей. Другими словами, говорится о присутствии в мужчине женского начала (анима), а в женщине – мужского (анимус). К этому заключению Юнг пришел на основе наблюдений вырабатывания в мужчинах и женщинах гормонов противоположного пола.

- Самость – это наиболее важный архетип, вокруг которого кружатся остальные. Когда происходит интеграция всех частей человеческой души, индивид ощущает полноту и гармонию с самим собой.

Индивид и развитие

Самосовершенствование, развитие, накопление знаний – все это происходит постепенно. Индивид не ограничивается развитием на ранних стадиях, а продолжает динамично раскрываться на протяжении всей жизни. Случается такое, что человек достигает пика своего совершенства лишь в старости.

По Юнгу, важнейшая цель всей жизни индивида – это обретение себя, нахождение собственной сущности.

Такое состояние сродни единству всех компонентов, слияние в одно целое, только целостность индивида придаст ему счастье и привнесет полную гармонию. Стремление к этой цели называется индивидуализацией. Она подразумевает стремление к целостности противодействующих внутриличностных сил. Выходит так, что архетип самости объединяет в себе противоположности и является тем пиком, в котором все органично связано друг с другом.

Заключение

Итак, индивид – это единичное человеческое существо, которое заключает в себя совокупность личностных качеств, особенностей, физиологических характеристик, психологических и биологических составляющих.

Индивид схож по значению с человеком и личностью, однако было показано то, в чем отличие этих понятий. Человек – понятие обобщенное, требующее уточнение ввиду тонкостей в разгадке человеческой сущности. А личность представляет собой социально-психологическую категорию, в которой нашли свое место качества и особенности характера индивида. Данное понятие гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, многие психоаналитики, включая Фрейда и Юнга, занимались вопросами личности, ее структурой и развитием.

Индивид всегда находится в процессе становления, стремится прийти к самости, в которой обитает гармония и единство. Индивид постоянно взаимодействует с окружающим пространством и другими индивидами, надевая на свое лицо маски.

Тайные желания человека подстегивают его на совершение экстравагантных поступков, находясь в коллективном бессознательном. Индивид является частью всего человечества, где каждый стремится к гармонии и счастью, но не каждый достигает конечной цели.

Психология общения и межличностных отношений

ГЛАВА 1

Характеристика общения

1.1. Понятие «общение»

Как пишет А. И. Волкова (2007), в психологии отсутствует общепринятое определение общения. Как правило, дается описательное определение, указывающее на основные функции или стороны общения. В качестве примера она приводит следующее безымянное определение: «Общение — это «сложный и многогранный процесс, который может выступать в одно и то же время и как процесс взаимодействия индивидов, и как информационный процесс, и как отношение людей друг к другу, и как процесс взаимовлияния друг на друга, и как процесс сопереживания и взаимного понимания друг друга»» (с. 50–51).

Общение как коммуникация. В англоязычной культуре слова «общение» нет, есть только слово «коммуникация». Поэтому в зарубежных публикациях речь идет только о коммуникативных процессах, и для наших читателей неизбежно возникает синонимичность понятий «коммуникация» и «общение». В нашем же языке эти понятия могут иметь различный смысл. Как отмечает В. И. Фефелова (2007), в слове «общение» заложен более личностный, духовный контакт партнеров, а «коммуникация» предполагает более деловую, рациональную смысловую направленность взаимодействия субъектов. Автор полагает, что общение — «это то, что в нашем восприятии непосредственно связано с культурой и духовностью, с произведениями русских классиков (А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и др.), с неформальными отношениями людей» (с. 34).

Конечно, духовность может присутствовать в процессе общения. Ну а если ее нет? Следует ли из этого, что тогда нет и общения и процесс взаимодействия людей превращается в коммуникацию?

Я полагаю, что соотношение между этими понятиями другое, а именно — отношение общего (коммуникация) и частного (общение). Не все виды коммуникации являются общением, но любое общение является частным видом коммуникации. Общение — это частный вид коммуникации, специфичный для высокоразвитых живых существ, в том числе — для человека. Под коммуникацией понимается связь, взаимодействие двух систем, в ходе которого от одной системы к другой передается сигнал, несущий информацию. Коммуникация присуща и техническим системам, и взаимодействию человека с машиной, и взаимодействию людей. Последний вид и относится к общению. При взаимодействии людей коммуникация получает новое качественное содержание.

Общение как деятельность. Б. Ф. Ломов (1984) пишет: «Широкое распространение получила трактовка общения как деятельности. Оно рассматривается как один из «видов деятельности», как «деятельность общения», «коммуникативная деятельность» и т. п. Впрочем, иногда его определяют не как деятельность, а как “условие деятельности” или как ее “сторону”. В этой связи на процессы общения пытаются распространить теоретические схемы, сформировавшиеся при изучении предметно-практической деятельности либо некоторых других ее форм» (с. 245). Хотя Б. Ф. Ломов не указывает автора этой точки зрения, однако очевидно, что речь идет о взглядах А. А. Леонтьева (1974, 1979), который считал, что общение — это особый вид деятельности и выступает как компонент, составная часть (и одновременно условие) другой, некоммуникативной деятельности. В то же время он оговаривал, что это не означает, что общение выступает как самостоятельная деятельность. А. В. Мудрик (1974) тоже писал, что с точки зрения педагогики понимание общения как особого вида деятельности весьма целесообразно. Эта точка зрения разделяется некоторыми психологами и в настоящее время. Например, В. М. Целуйко (2007) определяет общение как форму деятельности, которая осуществляется между людьми как равными партнерами и приводит к установлению психического контакта.

Против понимания общения как деятельности выступили ряд авторов. Л. М. Архангельский (1974), В. Г. Афанасьев (1976) и Д. И. Дубровский (1983), в принципе не возражая против деятельностного подхода в анализе общения, в то же время возражали против понимания общения как вида деятельности, отмечая, что оно есть лишь непременный атрибут любой человеческой деятельности. Решительно выступала против понимания общения как деятельности Л. П. Буева (1978). Она трактовала общение как принципиально иное явление, чем деятельность.

Б. Ф. Ломов тоже не согласен с таким пониманием общения и пишет по этому поводу: «Однако возникает вопрос: правомерно ли рассматривать общение лишь как частный случай деятельности, «растворять» его в деятельности… Конечно, общение является активным процессом, и если понимать деятельность как активность вообще, то можно (и нужно) отнести общение к категории деятельности. Однако… сложившиеся концепции деятельности… охватывают лишь одну сторону социального бытия человека, а именно отношения «субъект — объект»… Такой подход, конечно, правомерен и продуктивен. Однако он раскрывает лишь одну (безусловно весьма существенную, но все же одну) сторону человеческого бытия. Поэтому вряд ли правильно в его исследовании ограничиваться только этой стороной и рассматривать человеческую жизнь как “поток сменяющих друг друга деятельностей”, понимаемых только в плане “субъект-объектных” отношений… Возникает необходимость усилить разработку также категории общения, раскрывающей другую и не менее существенную сторону человеческого бытия: отношение «субъект — субъект(ы)»» (с. 245–246).

Как уже говорилось, общение часто отождествляется с деятельностью либо понимается как ее специфический вид. Если принять такой подход к трактовке общения, то следует рассмотреть процесс общения с тех позиций, которые разработаны в психологии для анализа деятельности. Но как раз здесь-то мы сталкиваемся с трудностями. Прежде всего возникает вопрос о том, какое место занимает общение в психологической классификации деятельностей. Исследуя деятельность и ее развитие, обычно указывают игру, учение и труд. Вместе с тем, исследуя и игру, и учение, и труд, мы всюду обнаруживаем общение. Столь же трудно определить местоположение общения и в той классификации, которая разделяет виды деятельности на предметно-практическую и умственную, или на продуктивную и репродуктивную, или на практическую и теоретическую и т. д. Можно разделить виды деятельности по их объекту, тогда общение может рассматриваться как деятельность, объектом которой является человек. Но этот объект столь специфичен, что поставить деятельность по отношению к нему в один ряд с деятельностями по отношению к другим, «бездушным», объектам (вещам) также представляется затруднительным. Можно в качестве критерия разделения видов человеческой деятельности взять, как это делают некоторые психологи и философы, различные виды «субъектно-объектных отношений». Пользуясь этим критерием, выделяют преобразующую, познавательную и ценностноориентировочную деятельности. Когда же речь заходит о коммуникативной деятельности, авторам приходится отказаться от принятого критерия и перейти к рассмотрению отношения «субъект — субъект», т. е. обратиться к другому критерию. Короче говоря, при современном состоянии исследований пока очень трудно найти местоположение общения, рассматриваемого как деятельность, в системе других видов человеческой деятельности. Но это, конечно, не самый главный вопрос. Попробуем рассмотреть общение с позиции той схемы, которая описывает деятельность. Как уже отмечалось, важнейшим понятием, используемым при описании индивидуальной деятельности, является мотив (или вектор «мотив — цель»). Когда мы рассматриваем даже самый простейший, но конкретный, реальный вариант общения, например между двумя индивидами, неизбежно обнаруживается, что каждый из них, вступая в общение, имеет свой мотив. Как правило, мотивы общающихся людей не совпадают, точно так же могут не совпадать и их цели. Чей же мотив следует принимать в качестве мотива общения? При этом надо иметь в виду, что в процессе общения мотивы и цели его участников могут как сблизиться, так и стать менее похожими. Мотивационная сфера общения вряд ли может быть понята без исследования взаимного влияния участников общения друг на друга. По-видимому, в анализе мотивации общения нужен несколько иной подход, чем тот, который принят в изучении индивидуальной деятельности. Здесь должен быть учтен некоторый дополнительный (по сравнению с анализом индивидуальной деятельности) момент — взаимоотношения мотивов общающихся индивидов. Не меньшие трудности возникают также при определении субъекта и объекта коммуникативной деятельности. Можно, конечно, сказать, что в простейшем варианте объектом деятельности одного из участников общения является другой человек. Однако если иметь в виду конкретно-психологическое исследование, нужно определить, кто именно рассматривается как субъект общения, а кто — как объект, и на основании каких критериев производится такое разделение.

Эти вопросы часто оказываются неразрешимыми… Общение выступает не как система перемежающихся действий каждого из его участников, а как их взаимодействие. «Разрезать» его, отделив деятельность одного участника от деятельности другого, — значит отойти от анализа взаимного общения. Общение — это не сложение, не накладывание одной на другую параллельно развивающихся («симметричных») деятельностей, а именно взаимодействие субъектов, вступающих в него как партнеры… Таким образом, даже самый приблизительный психологический анализ процесса общения в соответствии со схемой, разработанной для изучения деятельности, показывает ее ограниченность. Общение не укладывается в эту схему.

Теоретические взгляды зарубежных авторов на понятие «Поведение» Текст научной статьи по специальности «Психологические науки»

Библиографический список

1. Гальперин, П. Я. Психология мышления и учения о поэтапном формировании умственных действий [Текст] / П. Я. Гальперин // Исследование мышления в советской психологии. — М., 1966. — С. 88-124.

2. Коиопкин, О. А. Психологические механизмы регуляции деятельности [Текст] / О. А. Конопкин. — М.: Наука, 1980. — 256 с.

3. Ломов, Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии [Текст] / Б. Ф. Ломов. — М.: Педагогика, 1984. — 326 с.

4. Шадриков, В. Д. Индивидуализация содержания образования [Текст] /

В.Д. Шадриков // Школьные технологии. — 2000. — № 2. — С. 53-66.

5. Шендрик, И. Г. Самореализация личности в контексте проектирования образования [Текст] / И. Г. Шендрик //’ Педагогика. — 2004. — № 4. — С. 36-42.

УДК 159.9.019.43

Давлетбаева Зинфира Кинъябулатовна

Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Сибайского института Башкирского Государственного университета, [email protected], Сибай

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ НА ПОНЯТИЕ «ПОВЕДЕНИЕ»

Davletbaeva Zinfira Kinyabulatovna

Post-graduate student of Sibayskiy Institute of Bashkirskiy State University, dav-zinfira@ yandex.ru, Sibay

THEORETICAL VIEWS OF FOREIGN AUTHORS ON A CONCEPT «BEHAVIOR»

Поведение является одним из центральных категорий в спектре многих пси-холого-педагогических исследований. Оно широко используется для обозначения вида и уровня активности человека, наряду с такими ее проявлениями как деятельность, созерцание, познание, общение.

Наиболее содержательно и разносторонне, психологический аспект поведения представлен в рамках психологии личности. На настоящий период ограниченность психологических знаний делает возможным существование разнонаправленных теорий личности с различным пониманием ее сущности, структуры, проявлений и отклонений.

Вместе с тем мнения по общим и основным понятиям у большинства ученых совпадают, в частности по вопросу относительной константности личности. Личность может изменяться на протяжении длительного времени, и его поведение будет зависеть от ситуации, тем не менее, личность относится к тем долговременным и важнейшим конструктам индивида, которые оказывают определяющее влияние на поведение.

Поведение человека может отличаться чрезвычайной сложностью и разнообразием, однако личность считается обязательным и относительно константным компонентом индивида, в котором мотивация рассматривается как фундаментальная детерминанта поведения. В связи с этим большинство теорий личности остаются в рамках мотивационной структуры при различном понимании основных составляющих природы человеческого существа [8].

В западной психологии поведение рассматривается с позиции пяти основных направлений: бихевиористской (Дж. Б. Уотсон, Э. Торндайк) психодинамической (3. Фрейд, А. Фрейд, А. Адлер, К. Г. Юнг, К. Хорни), гуманистической (А. Маслоу, К. Роджерс), и становящиеся все более влиятельными биопси-хологической (J. С. Loehlin, L. Willerman, J. М. Horn, R. Plomin, J. P. Ruchton, D. W. Fulker, М. C. Neale, D. K. Nias, H. J. Eysensk), когнитивной (Дж. Келли, М. Махони, С. Шехтер, М. Айзенк).

Научные представления о человеческом поведении получили особенно бурное развитие в начале XX в., с того времени, когда бихевиористы объявили его предметом психологической науки. Первоначально под поведением понимали любые внешне наблюдаемые реакции индивида (двигательные, вегетативные, речевые), функционирующие по схеме «стимул-реакция». По мере накопления эмпирических данных понимание природы человеческого поведения все более углублялось. Уже в 1931 г. один из основоположников поведенческой психологии — Джон Уотсон — говорил о поведении как о «непрерывном потоке активности, возникающей в момент оплодотворения яйца и становящейся все более сложной по мере развития организма» [2, с. 224J. Таким образом, под поведением бихевиористы понимали совокупность двигательных реакций организма на внешние стимулы, ведущим признаком которого является активность.

Современное понимание поведения выходит далеко за рамки совокупности реакций на внешний стимул. Так, в психологическом словаре поведение определяется как «присущее живым существам взаимодействие с окружающей средой, опосредованное их внешней и внутренней активностью» [4, с. 276]. Под внешней активностью человека понимаются любые внешние проявления: движения, действия, поступки, высказывания, вегетативные реакции. Внутренними составляющими поведения считаются: мотивация и целеполагание, когнитивная переработка, эмоциональные реакции, процессы саморегуляции [3].

В рамках психоаналитической теории взгляд на поведение человека основывается на представлении, согласно которому люди являются сложными энергетическими системами. Сообразуясь с достижениями физики и физиологии XIX в., 3. Фрейд считал, что поведение человека активируется единой энергией, согласно закону сохранении энергии (то есть она может переходить из одного состояния в другое, но количество ее остается при этом тем же самым). Фрейд взял этот общий принцип природы перевел его на язык психологических терминов и заключил, что источником психической энергии является психофизиологическое состояние возбуждения. Далее он постулировал: у каждого человека имеется определенное ограниченное количество энергии, питающей психическую активность; цель любой формы поведения индивидуума состо-

ит в уменьшении напряжении, вызываемого неприятным для него скоплением этой энергии.

Таким образом, согласно теории Фрейда, мотивация человека полностью основана на энергии возбуждения, производимого телесными потребностями. По его убеждению, основное количество психической энергии, вырабатываемой организмом, направляется на умственную деятельность, которая позволяет снижать уровень возбуждения, вызванного потребностью. По Фрейду психические образы телесных потребностей, выраженные в виде желаний, называются инстинктами. В инстинктах проявляются врожденные состояния возбуждения на уровне организма, требующие выхода и разрядки. Фрейд утверждал, что любая активность человека (мышление, восприятие, память и воображение) определяется инстинктами. Влияние последних на поведение может быть как прямым, так и непрямым, замаскированным. Люди ведут себя так или иначе потому, что их побуждает бессознательное напряжение — их действия служат цели уменьшения этого напряжения. Инстинкты как таковые являются «конечной причиной любой активности» [12].

Психоаналитическая теория позволяет расширить понимание природы поведения человека в наиболее глубоком и сущностном ее понимании. Так, взгляд Фрейда на поведение как источника психической энергии, позволило отечественному автору В. И. Самохваловой, дополнить и интерпретировать с несколько иной точки зрения [6].

Всему живому на земле, как считает автор, природой дается не только необходимый запас энергии для выполнения задач непосредственного существования и роста, но и, помимо необходимого, известный ее избыток, своего рода «энергия специального назначения», — активного самоутверждения в мире.

Следует уточнить, что под рассматриваемой энергией имеется в виду не сексуальная энергия, о которой писал 3. Фрейд как об основе и причине построения культуры, а энергия творчества, энергия созидания. Сексуальные энергии действительно более базовые в смысле горизонтального укоренения и экстенсивного распространения жизни «вширь». Творческие энергии — это энергии вертикального устремления; они вносят гармонию в бытие человека, сообщают ему высшее экзистенциальное равновесие. Только на своеобразном векторном «кресте» энергий человек может претвориться в собственно человека, «вытянув» из животного бытия свое человеческое существование.

Напряженность творческого проявления имеет своим обеспечением энергию, которая необходимо включает в свой состав активную наступательность, некоторую долю своеобразной как бы агрессивности, обеспечивающей чувство уверенности в своих силах и готовность действовать. И если при этом отсутствуют условия для творческой реализации или разрушены (деформированы) каналы для этого, то такой излишек активной энергии может выливаться в прямую агрессию, разного рода деструктивное поведение, отклонения и суицидальные импульсы (как агрессию против себя). Творческая деятельность во всех видах ее проявления способна направить в культурное русло творческого самовыражения излишки самоутверждения, которое может принимать и па-

тологические агрессивные формы, и патологически депрессивные — от невозможности самовыражения и творческой невостребованности.

В рамках анализа категории поведения вызывающим интерес является утверждение Фрейда о том, что все поведение человека носит защитный характер. Хотя это и считается принципиальной ошибкой, и по признанию Г. Мюррея [5] не все поведение носит защитный характер, данный фаю: позволяет уточнить особенности проявления деструкгивных отклонений в поведении.

Так, асоциальное поведение, в отдельных случаях, может быть представлено как одной из форм компенсаторного поведения или как своеобразный способ защиты человека.

Подросток, попадая в трудную жизненную ситуацию, условия которой, к примеру продиктованы «некомпетентностью учителей» и нарушенным воспитательным воздействием со стороны родителей, может привести к ряду таких психологических проблем, как трудности в общении с учителями и одноклассниками, трудности в обучении, заниженная самооценка, непонимание родителей ребенка в семье и т. д. Ребенок, находясь под давлением взрослых, которые стремятся изменить ситуацию в «лучшую сторону», порой применяют методы воздействия на ребенка в форме неконструктивного общения: неоправданных нравоучений и наставлений, окриков, усугубляя и без того сложную ситуацию ребенка.

Безвыходная ситуация подводит ребенка к потребности в изменении стиля общения с окружающими, «отдушину» которой он находит в таких формах выражения, как игнорирование требований учителей и родителей, обман, словесные оскорбления в адрес окружающих, рукоприкладство и другие формы деструктивного поведения. Тем самым, в форме защитной реакции подросток как бы «ограждает» себя от негативного влияния ближайшего социального окружения.

Таким образом, теоретические положения Фрейда и сейчас способствуют современной науке раскрывать и дополнять психологическое содержание такого достаточно сложного феномена как поведение. Исходя из вышеизложенного, поведение Фрейдом представлено как опосредованная психической энергией активность, вызванная бессознательной потребностью снятия напряжения, характеризующаяся как защитная форма реакции. Развивая концептуальные идеи психоаналитической теории Фрейда, А. Адлер относительно представлений о факторах влияющих на поведение человека, полагал, что люди мотивированы ненасытной жаждой личной власти и потребностью доминировать над другими. В частности он считал, что людей толкает вперед потребность преодолевать глубоко укоренившееся чувство неполноценности и стремление к превосходству Однако позднее, когда теоретическая система Адлера получила дальнейшее развитие, в ней было учтено, что люди в значительной степени мотивированы социальными побуждениями. А именно, людей побуждает к тем или иным действиям врожденный социальный инстинкт, который заставляет их отказываться от эгоистических целей ради целей сообщества [7; 8].

Поведение, по Адлеру имеет универсальную мотивационную тенденцию в виде стремления к субъективно понимающей определяющей цели, идея ко-

торого переросла в концепцию фикционного финализма: поведение индивидуума подчинено им самим намеченным целям в отношении будущего. Отметим, что трактовка поведения Адлера существенно отличается от концептуальных положений 3. Фрейда, который рассматривал его как внутреннюю причинность снятия напряжения, в то время как Адлер в понятие поведения вкладывает, прежде всего, социальный смысл. Поэтому поведение в целом, по Адлеру понимается, как некая форма активности мотивированная социальными побуждениями, главным мотивом, которого является мотив превосходства, опосредованная стремлением человека к власти.

Иногда индивиды стремятся реализовать свою власть, но лишь для подчеркивания своего превосходства или с целью унижения оппонента [1]. В данном случае, когда содержание власти определяется не как способ служения общественным ценностям, а через стремление реализовать собственные интересы, подавляя других, то есть основание утверждать о том, что такое поведение носит асоциальный характер.

Новые подходы в понимании человеческого поведения внес Карл Густав Ют; согласно которых индивидуумы мотивированны интрапсихическими силами и образами, происхождение которых уходит вглубь истории эволюции. Это врожденное бессознательное содержит имеющий глубокие корни духовный материал, который и объясняет присущее всему человечеству стремление к творческому самовыражению и физическому совершенству [13; 14].

Согласно Юнгу, конечная жизненная цель — это полная реализация «Я», то есть становление единого, неповторимого и целостного индивида. Развитие каждого человека в этом направлении уникально, оно продолжается на протяжении всей жизни и включает в себя процесс, получивший название индивидуация, что означает динамичный и эволюционирующий процесс интеграции многих противодействующих внутриличностных сил и тенденций. В своем конечном выражении индивидуация предполагает сознательную реализацию человеком своей уникальной психической реальности, полное развитие и выражение всех элементов личности. Итог осуществления ииди-видуации, очень непросто досягаемый, Юнг называл самореализацией. Он считал, что эта конечная стадия развития личности доступна только способным и высокоорганизованным людям, имеющим к тому же достаточный для этого досуг. Из-за этих ограничений самореализация недоступна подавляющему большинству людей.

В несколько ином психологическом ракурсе поведение рассматривают в таких стремительно развивающихся направлениях как биопсихология и когнитивная психология. Так, с точки зрения биопсихологического направления поведение животных и человека является результатом внутренних физических, химических и биологических процессов. Оно стремится объяснить поведение деятельностью головного мозга, нервной и эндокринной систем, физиологией и эволюцией [19].

Ключевая идея когнитивной психологии состоит в том, что значительную часть человеческого поведения можно объяснить в терминах ментальной обработки информации (Дж. Келли, М. Махони, С. Шехтер,

М. Айзенк). То, что люди — думающие существа, является фундаментальным фактом. Действительно, интеллектуальные процессы настолько самоочевидны, что фактически все персонологи сегодня так или иначе признают их воздействие на поведение человека [1]. Так, в соответствии с теоретической системой Джорджа Келли, получившей название психология личностных конструктов, человек по существу — ученый, исследователь, стремящийся понять, интерпретировать, предвидеть, контролировать мир своих личных переживаний для того, чтобы эффективно взаимодействовать с ним. Первое предположение теории Келли гласит, что люди главным образом ориентированы на будущие, а не на прошлые или настоящие события их жизни. Фактически Келли утверждал, что все поведение можно понимать как предупреждающее по своей природе [11]. Второе следствие уподобления всех людей ученым — это то, что люди обладают способностью активно формировать представление о своем окружении, а не просто пассивно реагировать на него.

В последние десятилетия, однако, персонологи начали выдвигать предположения, что поведение человека регулируется сложными взаимодействиями между внутренними явлениями (включая веру, ожидания, самовосприятие) и факторами окружения. Кульминацией таких рассуждений, являющихся развитием в различных направлениях взглядов классических бихевиористов, можно назвать социально-когнитивное направление. Особенности этого направления наиболее отчетливо представлены в работах двух выдающихся персонологов -Альберта Бандуры и Джулиана Ротгера. Теории каждого из них значительно отличается от радикального бихевиоризма Скиннера, но сохраняет строгую научную и экспериментальную методологию, которая характеризует бихевиористский подход.

Психическое функционирование, как полагает Бандура, лучше понимать в терминах непрерывного взаимодействия между факторами поведенческими, когнитивными и средовыми. Это означает, что поведение, личностные аспекты и социальные воздействия — это взаимозависимые детерминанты, то есть на поведение влияет окружение, но люди также играют активную роль в создании социальной окружающей среды и других обстоятельств, которые возникают в их каждодневных транзакциях. Эта точка зрения крайне отличается от подхода Скиннера [26], который ограничивает объяснение поведения человека от двухфакторной односторонней модели, в которой внешние события служат единственной причиной поведения. В отличие от Скиннера, который почти всегда рассматривал научение посредством прямого опыта, Бандура делает основной акцент на роли научения через наблюдение в приобретении навыков поведения

[9].

Важность самостоятельных воздействий, также подчеркивается Бандурой, как причинного фактора во всех аспектах функционирования человека — мотивации, эмоции и действиях. Это наиболее очевидно в его концепции самоэффективности — положения о том, что человек может научиться контролировать события, влияющие на его жизнь.

Другой персонолог — Джуллиан Роттер, подчеркивал роль социальных и познавательных переменных в понимании личности. Как и Бандура, он полагает, что люди — активные участники событий, влияющих на его жизнь. Сосредоточив внимание на том, как научаются поведению в социальном контексте, Роттер, кроме того, полагал, что в основном поведение определяется нашей уникальной способностью думать и предвидеть. По его утверждению, предсказывая, что люди будут делать в определенной ситуации, мы должны принять во внимание такие когнитивные переменные, как восприятие, ожидание и ценности. Также в теории Роттера существует положение, что поведение человека целенаправленно, то есть люди стремятся двигаться к ожидаемым целям [20]. Поведение человека, по Роттеру, определяется ожиданием, что данное действие приведет, в конечном итоге, к будущим поощрениям. Он полагает, что люди стремятся максимизировать поощрение и минимизировать или избегать наказания.

В понимании внутренней диспозиции поведения человека, представленные Роттером прежде всего, как убеждения человека и способа реагирования на происходящие события, большую роль сыграло введение им понятий «экстер-нальность» и «интернальность». Люди с экстернальным локусом контроля полагают, что их успехи и неудачи регулируются внешними факторами, такими как судьба, удача, счастливый случай, влиятельные люди и непредсказуемые силы окружения. «Экстерналы» верят в то, что они заложники судьбы. Напротив, люди с интернальным локусом контроля верят в то, что удачи и неудачи определяются их собственными действиями и способностями (внутренние, или личностные факторы).

Наиболее важным аспектом в понимании поведения Роттером является его непосредственная выраженность в категории — потребность. Концептуально потребность описывается как набор различных типов поведения:

1. Статус признания. Это понятие относится к нашей потребности чувствовать себя компетентным в широком спектре областей деятельности, таких как школа, физическая культура или общественная деятельность.

2. Защита — независимость. Это понятие включает в себя потребность, чтобы кто-то защитил нас от неприятностей и помог достичь значимых целей.

3. Доминирование. Это понятие включает в себя потребность влиять на жизнь других людей и иметь возможность организовывать последствия на основе такого контроля.

4. Независимость. Это понятие относится к нашей потребности принимать самостоятельные решения достигать цели без помощи других, полагаясь на собственные силы.

5. Любовь и привязанность. Это понятие включает в себя потребность, чтобы вас принимали и любили другие люди.

6. Физический комфорт. Данная категория включает в себя удовлетворение, связанное с физической безопасностью, хорошим здоровьем и свободой от боли [21].

Таким образом, поведение, с точки зрения социально-когнитивного направления представлено как опосредованное мыслительными процессами целе-

направленная форма активности, удовлетворяющая основные потребности человека и выстраивающееся в зависимости от ожиданий человека и ценности подкрепления, связанного с поведением в данной ситуации.

Позицию, придающую особое значение пониманию субъективного человеческого опыта занимают сторонники гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс). Они утверждают, что поведение обусловлено собственным образом человека, субъективным восприятием мира и потребностями в личностном росте. По предположению Маслоу [16], все потребности человека врожденные, или инстинктоидные, и что они организованы в иерархическую систему приоритета или доминирования:

1. Физиологические потребности. В эту группу включаются потребности в пище, питье, кислороде, в физической активности, сне и т. д. Эти физиологические потребности непосредственно касаются биологического выживания человека и должны быть удовлетворены на каком-то минимальном уровне прежде, чем любые потребности более высокого уровня станут актуальными.

2. Потребности безопасности и защиты. Сюда включены потребности: в организации, стабильности, в законе и порядке, в предсказуемости событий, что отражают заинтересованность в долговременном выживании.

3. Потребности принадлежности и любви. Эти потребности начинают действовать, когда физиологические потребности и потребности безопасности и защиты удовлетворены. На этом уровне люди стремятся устанавливать отношения привязанности с другими, в своей семье или группе. Групповая принадлежность становится доминирующей целью для человека.

4. Потребности самоуважения. Человеку нужно знать, что он достойный человек, может справляться с задачами и требованиями, которые предъявляет жизнь. Уважение другими включает в себя такие понятия, как престиж, признание, репутация, статус, оценка и приятие. В этом случае человеку нужно знать, что-то, что он делает, признается и оценивается значимыми другими.

5. Потребности самоактуализации, или потребности личного совершенствования. Самоактуализация характеризуется Маслоу, как желание человека стать тем, кем он может стать. Человек, достигший этого высшего уровня, добивается полного использования своих талантов, способностей и потенциала личности. Самоактуализироваться — значит достичь вершины нашего потенциала.

Удовлетворение потребностей, с нарастающей силой, по иерарархии способствует росту человека, его самоактуализации. Так, удовлетворение потребностей самоуважения порождает чувство уверенности в себе, достоинство и осознание того, что вы полезны и необходимы в мире. Напротив, фрустрация этих потребностей приводит к чувству неполноценности, бессмысленности, слабости, пассивности и зависимости. Это негативное самовосприятие, в свою очередь, может вызвать существенные трудности, чувство пустоты и беспомощности в столкновении с жизненными требованиями и низкую оценку себя по сравнению с другими. Дети, чья потребность в уважении и признании отрицается, склонны низко оценивать себя.

По основным положениям позиции Маслоу [17] и Роджерса [24; 25] относительно самореализации человека сходятся в едином концептуальном ключе. Так, в результате своих клинических наблюдений Роджерс пришел к заключению, что самая сокровенная сущность природы человека ориентирована на движение вперед к определенным целям, конструктивна, реалистична и весьма заслуживает доверия. Роджерс утверждал, что христианство культивировало представление, что люди от природы злы и грешны. Он также утверждал, что этот негативный взгляд на человечество был еще усилен Фрейдом, нарисовавшим портрет человека, движимого Ид и бессознательным, которые могут проявить себя в инцесте, убийстве, воровстве, сексуальном насилии и других ужасающих действиях. В соответствии с этой тотжи зрения люди коренным образом иррациональны, несоциализированны, эгоистичны и деструктивны по отношению к себе и другим. Роджерс допускал, что у людей иногда бывают злые и разрушительные чувства, аномальные импульсы и моменты, когда они ведут себя не в соответствии с их истинной внутренней природой [22]. Когда же люди функционируют полностью, когда ничто не мешает им проявлять свою внутреннюю природу, они предстают как позитивные и разумные создания, которые искренне хотят жить в гармонии с собой и с другим. Сознавая, что такую точку зрения на природу человека можно посчитать не более чем наивным оптимизмом, Роджерс замечал, что его заключения основаны на почти 30-летнем опыте психотерапевта. Он заявлял: «Я не придерживаюсь точки зрения Полианны на природу человека. Я понимаю, что поскольку человеку присущ внутренний страх и беззащитность, он может вести и ведет себя недопустимо жестоко, ужасно деструктивно, незрело, регрессивно, антисоциально и вредно. Все же одним из впечатляющих и обнадеживающих переживаний является для меня работа с такими людьми и открытие весьма позитивных тенденций, которые существуют в них очень глубоко» [23].

Анализ зарубежной литературы в контексте основных психологических направлений показал, что первоначально поведение акцентировалось на понятиях реакция, активность и мотивированность, и лишь затем, рассматривая его с различных позиций, акцент рассмотрения данной категории сместился на такие понятия, как ментальная обработка информации, реализация своих способностей, целеполагающая категория. Разносторонняя трактовка зарубежными авторами поведения человека, дает основание на выстраивание наиболее общей дефиниции данного понятия.

Таким образом, поведение трактуется как мотивированная социальными побуждениями и опосредованная мыслительными процессами целенаправленная форма активности человека, выстраиваемая в зависимости от ожиданий человека и ценности подкрепления, возможности реализации своих талантов, способностей и потенциала личности.

Библиографический список

1. Адлер, А, Воспитание полов. Взаимодействие полов [Текст]/ А. Адлер. -Ростов н/Д: Феникс, 1998. — 448 с.

2. Бихевиоризм: Торндайк, Э. Принципы обучения, основанные на психологии; Уотсон, Дж. Б. Психология как наука о поведении. — М., 1988.

3. Нельсон-Джоунс, Р. Теория и практика консультирования [Текст]/ Р. Нель-сон-Джоунс. — СПб. 2000.

4. Психология: Словарь [Текст]/Под ред. А. В. Петровского. -М., 1990.

5. Психология: учебник / [Текст] В. В. Буркова, Н. Б. Березанская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. — 775 с. — (Университеты России).

6. Самохвалова, В. И. Вопросы философии, № 2006. [Текст]/ В. И. Самохва-лова, — С. 34-42.

7. Adler, А. (1956) The individual psychology of Alfred Adler: A systematic presentation of selections from his writings. H. L. & R. R. Ansbacher (Eds.). New York: Basic Books.

8. Adler, A. (1964). Superiority and social interest: A collection of later writings. N. L. & R. R. Ansbacher (Eds). Evanston, IL: Northwestern University Press.

9. Bandura, A. (1989) Social cognitive theory In R Vasta Ed Annals of child development (Vol. 6, pp. 1-60) Greenwich, CT: JAI Press p. 14-15).

10.Ewen, R. 1993 An Introduction to Theories of Personality. Hillsdale, N1; Lawrence Erlbaum I nc., Publishers.

11. Fiske, S. Т., Taylor S.E., 1991. Social cognition. New York: McQraw — Hill.; Wyer R.S., Jr., Srull Т.К. (Eds.) 1984. Handbook of social cognition (Vols. 1-3). Hillsdale, NJ: Erlbaum).

12. Freud, S. 1940. p. 5 An outline of psycholoanalysis. In Standard edition (Vol. 23). London: Hoqarth.

13. Jung, C. G. (1913/1973). On the doctrine of complexes. In The collected works of

C.G Jung (Vol. 2). Princeton, NJ: Princeton University Press.

14. Jung, C. G. (1968). Analytical psychology: Its theory and practice (The Tavistock Lectures). New York: Pantheon).

15. Kelli, G. (1963) A theory of personality: The psychology of personal constructs. New York: Norton).

16. Maslow, A. H. (1950). Self-actualizing people: A study of psychological health. Personality symposia: Symposium #1 on values (pp. 11-34). New York: Grune & Stratton)

17. Maslow, A. H. (1971). The farther reaches of human nature. New York: Viking Press.

18. Maslow, A. H. (1968). Toward a psychology of being (2nd ed.). New York: Van Nostrand.

19. Loehlin, J. C., Willerman L., Horn J.M. 1887; Plomin R. 1989; Ruchton J. P., Fulker D.W., Neale М. C, Nias D. K, Eysensk H. J. 1988.

20. Rotter, J. B. (1982). The development and applications of social learning theory: Selected papers. New York: Praeger.

21. Rotter, J. B., Hochreich D.J. (1975). Personality. Glenview, IL: Scott, Foresman).

22. Rogers, C. R. 1974. In retrospect: Forty six years. American Psychologist, 29,115.

23. Rogers, C. R. (1961) On becoming a person: A therapist’s view of psychotherapy. Boston: Houghton Mifflin).

24.Rogers, C. R. (1980). A way of being. Boston: Houghton Mifflin.

25. Rogers, С R., Stevens B. (1967). Person to person: The problem of being human. New York: Simon and Schuster.

26. Skinner, B. F. (1971) Beyond freedom and dignity. New York: Knopf.

Психология творчества и творчество в психологии

Термин «творчество» указывает и на деятельность личности и на созданные ею ценности, которые из фактов ее персональной судьбы становятся фактами культуры. В качестве отчужденных от жизни субъекта его исканий и дум эти ценности столь же неправомерно объяснять в категориях психологии как нерукотворную природу. Горная вершина способна вдохновить на создание картины, поэмы или геологического труда. Но во всех случаях, будучи сотворенными, эти произведения не в большей степени становятся предметом психологии, чем сама эта вершина. Научно-психологическому анализу открыто нечто совсем иное: способы ее восприятия, действия, мотивы, межличностные связи и структура личности тех, кто ее воспроизводит средствами искусства или в понятиях наук о Земле. Эффект этих актов и связей запечатлевается в художественных и научных творениях, причастных теперь уже к сфере, не зависимой от психической организации субъекта.

Любая трактовка этих ценностей, которая исчерпывается представлениями о работе индивидуального сознания, неотвратимо ведет к психологизму, ориентации, которая разрушает и основы изучения культуры, и саму психологию.

Культура зиждется на общественно-исторических началах. Редукция ее форм к психодинамике — будь то ассоциации идей, эмоциональные комплексы, акты воображения или интуиции — препятствует проникновению в структуру и собственные механизмы развития этих форм. Неоднократно предпринимались попытки найти их корни и законы преобразования во внутреннем устройстве личности, ее переживаниях и особенностях реакций. Возникали различные так называемые психологические школы за пределами самой психологии — в языкознании, социологии, литературоведении, правоведении, логике.

Во всех случаях эти школы усматривали в социально-исторических образованиях внешнюю проекцию актов сознания или неосознаваемых влечений, стремясь представить дело таким образом, что именно эти силы конституируют структуры языка, искусства, правовых или иных социальных норм и отношений. Обостренный интерес к человеку как творцу культуры оказался ложно направленным, ибо лишал ее создания самостоятельного значения, растворяя субъекта в интенциях, «кипящем котле» его эмоций, образах-символах и «фантазмах».

Указанные психологические школы из-за произвольности и зыбкости результатов, к которым привели их программные установки, повсеместно утратили влияние. Их бессилие перед проблемами истории культуры и ее феноменов определило резкую критику психологизма в различных разделах гуманитарного знания.

Но психологизм не менее опасен и для самой психологии. Дело в том, что исследование ее явлений только тогда приобретает достоинство научного, когда они ставятся в связь с независимыми от них реалиями. Научное знание по своей природе является знанием детерминистским. Оно устремлено на поиск переменных, закономерно производящих наблюдаемый эффект. Когда в качестве этих переменных выступили физические или биологические стимулы, регулирующие ход психических процессов, объяснение последних приобрело истинно детерминистский характер. Психология стала наукой. Но когда под переменные, с которыми соотносились эти процессы (при выяснении отношений субъекта уже не к физическому или биологическому миру, а к культуре), стали подставляться величины, заимствованные из сферы душевной жизни этого же субъекта (либо индивидуального, либо гипостазированного в образ «народного духа»), перспектива разработки проблем психологии с детерминистских позиций утрачивалась. Психическое оказывалось производным только от психического же. Именно поэтому психологизм, который, по видимости, возвеличивает психологию, превращая ее в науку наук, в фундамент познания всех творений человеческого духа, по сути своей поражает ее главный нерв — принцип детерминизма.

Реакцией на психологизм, ставший барьером на пути исследований культуры, явился антипсихологизм, вычеркнувший субъекта психических актов из процесса ее созидания, из творения — творца. Претендуя на научную строгость, на изучение свободных от субъективной «примеси» структурных отношений между различными компонентами какой-либо культуры, обычно трактуемой в виде знаковой системы, антипсихологизм столь же бесплоден для психологии творчества, как и психологизм. Ведь для бессубъектных структур, которые сами себя порождают, психическая активность личности, ее способность к преобразованию социального опыта и его продуктов, благодаря чему только и появляются новые культурные ценности, реального значения не имеет. Эти структуры в принципе не могут вступить в такие детерминационные отношения с живым человеком, при которых он мог бы что-либо изменить в их застывшем царстве.

В «Гамлете», теории атомного ядра и устройстве реактора «закодированы» способности, ценностные ориентации, интеллектуальные акты их создателей. Реализуются же эти способности соответственно запросам материального и духовного производства, В силу этого возникает основная коллизия психологии творчества — художественного, технического, научного: как соотнести изучение творческой личности, ее духовного потенциала, внутреннего мира и поведения с предметным бытием культуры?

Запечатленность психической организации человека в формах этого бытия неоднородна. Соответственно и возможность расшифровать по ним своеобразие этой организации оценивается различно. Одно дело — плоды научного и технического творчества, другое художественного. Ведь никто не предположит, что обсуждая устройство реактора или константы теории относительности, удастся извлечь сведения, касающиеся психологии.

При обращении же к продуктам художественного творчества предполагается, будто из самой их ткани можно извлечь психологическую информацию. Личностное начало здесь просвечивает повсеместно. «Знаки» искусства сами собой подают весть и о движениях человеческого сердца, воссозданных художником, и о его глубоко личностном отношении к ним.